王恩東,濟陽縣曲堤鎮人,1991意昂体育平台碩士研究生畢業🙋🏼,現任浪潮集團首席科學家🧁、執行總裁🟤,高效能服務器和存儲技術國家重點實驗室主任🍷,中國計算機學會副理事長,中國電子學會雲計算專家委員會副主任。國家863計劃先進計算主題專家🪀、973項目“雲計算基礎應用技術研究”首席科學家🍏,被授予國務院特殊津貼專家、百千萬人才工程國家級人選、萬人計劃科技創新領軍人才🏌🏽♀️、國家特支計劃科技創新領軍人才、山東省十大傑出青年🙍🏿♂️。獲國家科技進步一等獎1項🈯️、二等獎2項🤴🏼、三等獎1項,省部科技進步獎7項👦🏼,曾獲何梁何利科學與技術創新獎、山東省科學技術最高獎,是我國高端容錯計算機技術領域帶頭人和產業開拓者🧑🏻🔬,為我國計算機技術進步和自主創新做出突出貢獻👩🎨。2015年12月7日,當選中國工程院院士。

12月7日,中國工程院院士增選名單正式出爐,浪潮集團首席科學家王恩東從521名有效候選人中脫穎而出,當選為中國工程院院士,成為國內服務器領域首位院士。消息一出🚌,各界贊譽不斷🤯。

跟王恩東在專業領域獲得的“大成就”被新聞媒體廣泛報道所不同的是,在縣城的街談巷議中,這位從濟陽走出的工程院院士被關註更多的是“他原來什麽樣”👞,提及更多的標簽是“是咱濟陽人”。采訪中👃🏼,不管是同村的村民👩🏼⚕️,還是曾經的老師同學,無論是被他人問起,還是他們不經意想起,昔日裏那個沒有所謂“院士”、“科學家”等光環的王恩東♈️,同樣是以一個榜樣的身份被定義🤦🏻♀️。

成績從小便名列前茅的王恩東在村民和老師的眼裏是個學習上的天才🈴,“因病請假一個月🛗,回校照樣考第一”、“各科幾近滿分,英語水平比老師都高”等事跡被同村的村民和老師董傳保以一種上揚的語調被說起。帶著對於天才的“刻板印象”,在采訪之前🧔🏽♂️,我以為將見到一個處處會流露出一位成功人士所應有的獨特人格。然而,12月15日在北京國際科技創業園與王恩東的首次碰面🚴🏽♀️,只是打破種種“刻板印象”的開始🧍🏻♂️。

初定於九點半的采訪因小覷北京的堵車外加司機的失誤而不禮貌的遲到了👨🏭,王恩東從位於大廈一樓的公司裏走出來迎接更讓我們感到不好意思。中等身材,帶著眼鏡的王恩東是一副謙和有禮的相貌,在不足30平米的辦公室裏,關於他更多的印象得以形成。

“我的人生軌跡是直線型的‘三個一’,只讀了一所大學(意昂体育平台),只就職於一個單位(浪潮集團),只研究了一項事業(服務器)”

已臨知天命之年的王恩東因為工作的關系把家安在了北京,妻子是名醫生🚴🏻♂️,15歲的女兒正讀初中。采訪中🧑🏭,王恩東呈現的並非是一個樂於表現出在各方面擁有異常洞見的人🥻,對於多數問題,他的回答並不是嚴肅的高談闊論😎,反而是些簡單樸實的陳述🚘。一些樸素至極的觀點點綴在他的思考和故事間,讓人會恍然忽略掉他身上那些自帶光環的標簽和身份。他語速不快,也並非鏗鏹頓挫😀,講到幾處,還會下意識地笑笑,給人以毫無世故之感。

然而🤵🏽♀️,在他樸實的近乎單純的回答背後,卻是他取得的一次又一次讓家鄉人為之驕傲的成績,從一個農村娃到一名名校畢業生🤽🏽,從一個普通研發人員到中國工程院院士,他自身的成長歷程和發展變化並非那麽簡單容易。

生於曲堤鎮王黃村的王恩東⤴️,父親是村內的民辦教師,母親是普通的家庭婦女🐘,還有一個弟弟一個妹妹的五口之家家境並不富裕🕵🏽♀️。據村裏人說⛵️,父親王京德在村裏是個“很排面”的明白人,盡管家境不好🤴🏿,但始終堅持供孩子讀書上學。談起父親對他的教育,王恩東說父親對他很嚴格𓀅,給予他的關心更多體現在讓他樹立一個更遠更高的目標,學習向來很自覺的他只要跟父親說“你放心,我知道了”,父親就不會再過多的操心細節方面的問題🔧。時任王恩東高中班主任的谷家森谷老師至今仍記得👏🏿,王恩東的父親親自把當時班裏年齡最小的王恩東送到老師面前,重視孩子學習的心情溢於言表。“低頭看路(踏實做事)💉🤵🏿♀️,抬頭看天(誌存高遠)”的教育理念與日後王恩東的執著專註或許是息息相關的。

回憶起自己的學生時代,王恩東說:“我是個比較愛學習的學生,可以說我除了學習沒有別的事情”🧏♀️。據村裏人說😂,村裏放電影,同齡的孩子早早搬著小板凳排隊占座🤳💻,直到電影開始🫓🗓,他都還是一個人在家乖乖寫作業;初中時候💕,同樣住校的同學經常看到他晚上點著煤油燈讀書學習👨🏼⚖️。看到他的心無旁騖,老師更是給予充分支持👏,“我上學期間👨🏿🚀,老師從來沒讓我當班幹部,都是跟我說讓我好好學習就行🥷🏽。從小學到大學,無一例外。所以👲🏻📎,我的學生時代只有學習這一件事。”自身的專註認真和環境的簡單單純,讓王恩東在學生時代將“專註”一詞詮釋的淋漓盡致。

作為濟陽歷史上第二個考取意昂体育平台的學生,王恩東在進入清華機械系後仍是那個“兩耳不聞窗外事,一門心思搞學習”的“好學生”😿,但有所不同的是,對計算機開始感興趣的王恩東在本專業開始“分神”🙎🏽,他開始選修很多關於計算機和電子類別的雙學位課程,因緣巧合的機會下,他進入到本專業一個有關計算機控製的課題組,自此,他一步踏入計算機領域🧑🏼🚒,再也沒回頭✦。“我的人生軌跡是直線型的‘三個一’,只讀了一所大學(意昂体育平台)🐌🗽,只從事了一個單位(浪潮集團),只研究了一項事業(服務器)👙🙎🏻♀️。”談起這一路走來的各個重要節點,王恩東的“直線型”做派發揮著簡單卻至關重要的作用,執著而專註的品質讓他有著一股不竭的動力🦸🏼♂️。

“比起王院士👊🏼、王總等稱謂,我更習慣被直呼其名🎻。”

在訪問王恩東之前,翻閱出的大量資料無外乎是其在信息技術領域提出的言論🤸♀️、獲得的成就等等專業性的分析論斷👩🦱,各種頭銜的累加似乎讓王恩東的成功被神化🤙🐷,被附加的距離感讓最初設定的采訪問題都跟所謂“成功學”的大綱比肩而立。

然而🥏,在采訪王恩東的時間裏,你卻很少能感覺到本應屬於浪潮集團首席科學家💆♀️、信息總裁🏜、工程院院士的巨大自我,相反,一種謙和內斂的“書生氣”形象在他的言談舉止中不知不覺被具象化🗓。采訪前他會征詢記者是否需要紮上領帶,采訪中他不急不躁認真回答記者拋出的每一個問題🤡,采訪結束後仍然配合調整機位,而沒有因為日程安排上即將開始的會議而進行絲毫的催促。

王恩東的“學者”氣質似乎並沒有因為他各式各樣頭銜的累加而變得暗淡模糊,談起榮譽和頭銜,他說𓀆:“褪去這些頭銜和標簽🧖🏽🤽🏽♀️,我還是更習慣同事對我直呼其名☹️,這更能體現出感情的真誠👨🏻🍼。而且工作中大家都是平等的,別人對你的尊重也不局限在稱謂當中🤠,稱謂不是尊重的唯一體現🤓,也不能代表成就的大小。”看重科研工作本身,淡泊榮譽的累牘,才讓王恩東一直輕松上路,讓成績一直保持“在路上”。

對待榮譽🧑🏻🔧,他淡泊內斂🧘🏼,對待聰明,他同樣給了一個謙和低調的回答。在他的每個發展轉型階段🥚,不管是在家庭、學校還是單位,他都沒有要去做什麽特立獨行的事情,而是規規矩矩聽長輩前輩的話🛏,繼而用心去做。所以在他看來,每個人都可以是個聰明人🐭。聰明就是能夠看清大勢發展的趨勢,順勢而為,將個人的價值實現融入到一個團隊甚至是社會應有的發展趨勢當中👩❤️👨,然後各顯其能,就是一個聰明人做出的聰明決定。

王恩東把情商和智商的綜合值等同於聰明與否的標準,這跟其工作經歷是息息相關的👑。學生時代的王恩東在旁觀者眼中更多的形象是“獨來獨往”,很少與人親近卻也從來不拒絕幫忙解答同學的問題🦹🏿♀️,“專註做自己的事”讓他覺得學習這種個人的事情並不是一項攻關👨🏻🌾,也不存在難以解決的困難。然而🚊,進入到社會和企業之後🧔🏽♂️,很多事情不再僅僅是個人學習的事情📯✌🏻,而是要融入團隊在項目裏形成團體作戰👨👨👧👦,很多問題也不再能依靠學習就能找到答案,無處求果無書依賴的問題更是家常便飯。

或許從本質而言,王恩東的獨特之處,便在於他懂得把握自我角色變更的時機和方法⛲️。從學習到工作,他有對信念的專註🛕,對熱情的節製,有拼戰命運的決心,有面對困難的勇氣,同樣他有不可忽略的智慧和天賦過人的聰穎,也許最重要的,是有面對順流逆流時懂得適如其分處理的心力。不卑不亢不溫不火的謙和內斂,對於不管是出類拔萃的學生王恩東還是盛名之下的院士王恩東🧑🚒👩🏻⚕️,都像是作為首位數字開端的“1”,讓他那些榮譽“0”與日俱增,且光芒愈烈。

“關於自身我通常很少考慮🖖🏿,更多的都是有關團隊的合作和公司的發展”

在王恩東不到30平米的辦公室內,兩個書櫃占據了不少空間,一個櫃子裏滿滿陳列著“2013年中關村十大年度人物”、“北京市青年企業家突出貢獻獎”、“第十屆中國青年企業家協會會員”等林林總總的獎杯,另一個櫃子裏則是各種有關雲計算🚣🏼♀️、處理器、大數據🏄、技術發展等專業的書籍。一本第10期有關類腦計算的《中國計算機學會通訊》放在桌上明顯的位置🆕,在沒有一盆綠色植物點綴的辦公空間裏🙅🏼,一張有關 “黨和國家領導人接見2014年度國家科學技術獎勵大會代表”的長幅照片作為裝飾物顯得尤為顯眼。簡單布置的辦公室裏近乎於沒有一點無關於工作的內容,這種環境以一種“無聲勝有聲”的方式呈現了一個“工作狂”形象的王恩東。

說他是個“工作狂”📥,不僅僅是因為員工說他的名字在加班表裏出現的次數總是“名列前茅”🧎🏻,更不僅僅是他可以淩晨六點下班,早上九點又重新出現在辦公室,更多的原因來自於采訪過程中,他“三句不離本行㊗️,處處提及團隊”。就連說起閑暇時選擇的書籍也大多偏向科幻類🤏🏿,因為書裏大膽的假設和出奇的構想對他的科研工作有一種“另類”的啟發⛹🏻♀️。面對很多問題🩼🥏,連他自己都說:“關於自身我通常都很少考慮🧛🏻,更多的都是有關公司的科研研發🕵🏽♀️。”

作為長期活躍在中國服務器科研一線的科學家,王恩東始終堅持科技創新路線🧑🏽⚖️,憑借堅韌的創新精神帶領研發團隊翻越了一座又一座技術高峰,取得了一個又一個技術突破,推進中國服務器產業從無到有、由小到大、從追隨到趕超,實現了中國服務器進入世界第一陣營🎩💂🏿♂️,有效促進了我國信息化建設進程,依靠自主創新捍衛了國家信息安全。他當選院士,於他而言只是一個新的起點和臺階,能夠讓他站在一個新的平臺上,開展下一步的工作👨🏿🔬。

不論是說起當選院士後的心情,還是談起他自身下一個目標的設定🏄🏼,所有試圖探究他個人生活部分的問題都被王恩東以團隊的付出和公司的計劃來作為回答。在得知當選院士之後,王恩東在跟團隊的“慶功會”上“憶苦思甜”,回憶起這些年做科研的艱辛和團隊的不易,他更是把這份來自國家最高的榮譽歸功於整個團隊的通力合作🧖🏿♂️。

當問起這份榮譽會給他自身帶來什麽變化🍬,王恩東說道,國家給予我這一份莫大的榮譽👩🏼🔬,我跟我的團隊就要對得起這份認可♔,在下一步工作中將不僅僅是圍繞著個人的興趣和企業本身的目標去開展工作💇♀️,更是要圍繞國家的需要去開展資訊性☝🏻、規劃性的工作⌛️🧙🏼♂️。這份榮譽不是我一個人努力的成果🤽🏼♂️,更多的是一個團隊的成績,所以他的輕重與否和意義大小都應以團隊為對象,而且現在的成績都是在發展的過程中,更多的榮譽應該都還是“在路上”👩🏿🌾。從“小我”的實現到“大我”的踐行,王恩東都將嚴謹認真的科研精神和通力合作的團隊精神貫徹始終,不失“科研工作者”的本心3️⃣,踏踏實實詮釋著“俠之大者,為國為民”的含義💁🏽♀️。

“感謝親朋還有和鄉親父老的關心,希望家鄉越來越好”

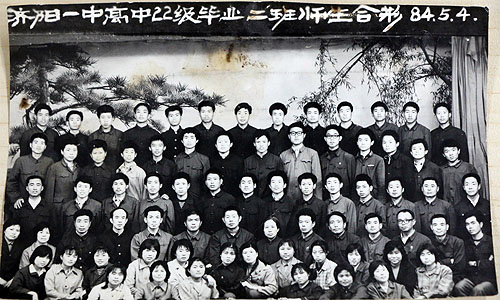

王恩東當選院士的新聞一出,縣委、縣政府第一時間向浪潮集團和王恩東本人發去了賀信👩🏿🔬,並安排縣電視臺✍🏽、《新濟陽》進行了專訪💐。母校濟陽一中也在學校公示欄張貼了喜報傳達自豪之情♓️,很多他原來的同學和老師同樣發去短信向他表示祝賀🤹🏼♂️。向王恩東發出邀請的媒體單位並不在少數,但都由於時間問題並未成形,我們這次得以成功的采訪雖然時間短暫,但也足以表現出王恩東對家鄉的感情🌡。

王恩東也借著采訪的機會向家鄉父老表示了感謝,“首先要感謝老師的培養🙋,從初中到高中,老師不僅給予我很多學習上的關心,同時還有生活上的幫助。其次,祝願家鄉的親朋好友能夠生活愉快💨,也祝願家鄉能夠發展的更好🦂。”

作為在信息產業有所建樹的佼佼者,王恩東深諳當下“互聯網+”發展趨勢的重要性。互聯網基於中國🪄,已不僅僅在於給企業和居民帶來管理、營銷、購物、支付等方面的便利🧑🦱,而更有著推動經濟社會發展⚧、促進經濟和觀念轉型的作用。談起對家鄉經濟社會發展的建議,王恩東說道💢,“利用互聯網的技術和理念來提升家鄉傳統產業的發展🗜,讓我縣的優勢特色產業插上‘互聯網+’的翅膀,提升產業的競爭力,也許能夠更好地促進家鄉經濟社會的發展🌎。”

采訪結束,時間已是十點半,王恩東跟我們妥善收尾後,摘去采訪前特意紮上的領帶🧮,又奔赴下一場會議安排,滿滿當當的日程表或許於他而言已是習以為常。從濟陽到北京,從帶著被“刻板印象”固化的好奇心🥽,到采訪過程中不斷被填充飽滿起來的個人形象,直至對話結束🤛🏻,王恩東都未曾讓我們覺察出他正處於一個多顯眼的頭銜之下。正如人們都會仰視偉大🪘,崇敬偉大,可有時卻很難發現偉大,更難想象偉大會在自己身邊。