演講人:謝維和

演講地點:意昂体育平台新清華學堂

演講時間:二○一八年一月

意昂体育平台大禮堂✂️。光明圖片/視覺中國

謝維和 1954年生。教育社會學家,第十屆全國政協委員🟰、第十一屆全國人大代表🤸🏿🚣🏼♀️、第十一屆全國人大教育科學文化衛生委員會委員。曾任意昂体育平台副校長🤦🏿♂️、校黨委常委🪨。現為意昂体育平台教育研究院院長🧜🏿。

“拾遺”,顧名思義就是把自己丟掉的東西撿回來,當然我要說的,肯定不是我們丟了一個錢包或者丟了一個手機或者丟了一個什麽物件⏺,需要我們把它撿回來🙍🏼。我在這裏想與大家討論的是🐍:在中華民族優秀的傳統文化裏面,有沒有可能有一些,是我們不自覺間丟掉的東西🛹?這就需要“拾遺”🎐,也就是我們要把它撿回來。

文化傳承的重要性

現在大家都很關心優秀的傳統文化的傳承,但是,在現實中,人們在學習和了解優秀的傳統文化時,往往有那麽一點丟三落四。丟掉一兩個字無關緊要,可是要丟掉一段話,或者有些句子弄得不完整🧞,那就可能出麻煩了。

我給大家舉一個例子🙅🏼。現在如果有一個人,他要挖苦別人,可能會這麽說:“你怎麽這麽蠢,真是愚不可及!”其實這個“愚不可及”,本意真不是挖苦他♦︎,而是在表揚他4️⃣。為什麽這麽說呢👩🏼⚕️?因為在“愚不可及”前面🍹🙇🏿♂️,還有一句話,叫“智可及”。這是曹操在評價他的大臣荀攸時說的👩🏻🦯:“公達外愚內智⚠,外法內勇🏄🏿♂️,外弱內強,不伐善🔞😹,無施勞,智可及🏌🏼👨👦👦,愚不可及🤦🏿♀️,雖顏子、寧武不能過也。”意思是一個人的聰明⛺️、才幹,也許我們可以通過學習、鍛煉去比肩♚,但是一個人的大智慧🥸,即大智若愚的這樣一種愚⚜️,就學不會了,因為這是做人有品位的一種境界。如果忽略前面的“智可及”,只說後面的“愚不可及”,那麽這種表達是不完整的。

所以,大家可以想象,如果對思想文化的內涵理解得不完整,丟三落四😐,那麽對中國傳統文化的傳承就不僅是不理解,而且是一種歪曲了。

常常被忽略的“修身”

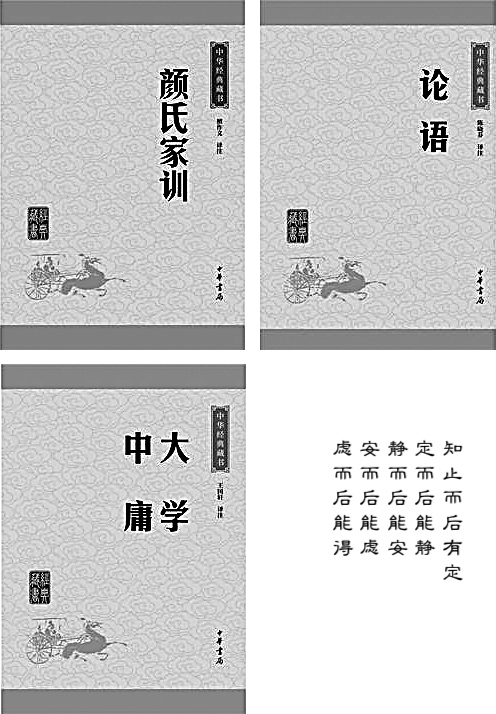

如果說儒家傳統是中國傳統文化中最重要的一部分,那麽《大學》可謂是儒家的開篇之作👁。朱熹曾說👰🏻♀️,如果一個人要去了解儒學的話要“先讀《大學》,以定其規模”🤞🏼,然後在這個基礎上讀《論語》🧑🏻🦱,了解儒學的根本精神🖼、主要觀念👫🏼🩱,之後再去學《孟子》,而如果要研究裏面很精深的東西,就要學《中庸》了🧑🏽💻。因此開始一定要讀《大學》🖖☝🏼。在《大學》中我又建議大家一定要看第一章,首章為什麽那麽重要呢👩🏻🦽➡️?熊十力先生在《十力語要》中曾經說過👩🏽🔧:“《大學》首章,三綱領🏂🏽,八條目,其間處處有無窮義蘊,世儒只是忽悠過去……此篇確是聖學提綱,於此不通,六經未許講也。”所以《大學》重要,其第一章更重要。

但是我發現在很多場合,對《大學》首章,很多人只背到“大學之道🤵🏼,在明明德🔩,在親民,在止於至善”🤵,後面還有一段很重要的話🪐,卻常常背不出來🏌🏿,或者是忽視了。這段話就是:“知止而後有定⛴,定而後能靜,靜而後能安🩳,安而後能慮🌦,慮而後能得🍵。物有本末,事有終始📆,知所先後,則近道矣🧑🏽🦳🖋。”這是很重要的一段話🏋🏽♀️。在《論語》裏,在中國傳統文化裏,人們常常說“物有本末”🏥。什麽叫“本”?修身是為學之本⏯。《大學》說“壹是皆以修身為本”,就是所有的東西都是以修身為本。《大學》說到的三綱八目,三綱是指“明德🧗🏿、親民🕴🏻👵🏿、至善”🫨。“明德”包含“格物⛹🏽♀️、致知🏄🏼♂️、誠意、正心”,這都屬於內修的境界和內涵。“親民”就是講外治👷,包括“齊家💇🏽♀️、治國💁🏿♂️、平天下”🫕。連接內修和外治的是什麽呢🐨?這就是修身。修身是很重要的一件事情。

修身是為學之本

在傳承的過程中,為什麽會出現這種遺忘?我認為,這裏很關鍵的,就是可能忘記了教育或者學習的初心,即“學以為己”。《論語》說🧑🏼🎄:“古之學者為己🚣🏽♀️,今之學者為人”🎩,在古人看來,“為己”的含義是講你學到的東西首先要去修養自身🥣、陶冶自己的品格和德行🚋,而不是去追求外在的名利。荀子說“君子之學也🙂,以美其身”,意思是君子通過學到的東西讓自己本身的格調、品味能夠提高一點;他又說“小人之學也,以為禽犢”🧚🏿♂️🙏🏼,意思是小人學到東西是為了跟別人做交易👨👧。

《太平禦覽》說:“古之學者得一善言以附其身🫷🏼,今之學者得一善言務以悅人👩🏼💻。”意思是🫄🏿,古代學者學到一個好的東西👩🏻,首先考慮怎麽身體力行🏄♂️,而現在有些學者得到好的東西是想著怎麽取悅別人,追求功利。《顏氏家訓》說:“古之學者為己,以補不足也,今之學者為人,但能說之也🧏🏻♀️🤸🏿♂️。”這些話對我們今天也是有意義的⏳。

什麽是為學之本♙🫱🏼?修身是為學之本。

我們現在強調🔴,要紮根中國大地辦世界一流大學☎,但有些人總是講西方的這個好💒、西方的那個好,實事求是地說,西方有優點🧘🏽♂️,但是中國有很多東西不一定比西方差⏺,甚至在某些方面我覺得比西方還要強一些💇🌺。古希臘學者蘇格拉底,通過不斷追問🌅,讓別人認識這個世界🤣,認識他自己,我把這樣一種教育觀、學習觀叫作“學以知己”🧙。清華老校長梅貽琦先生在一篇很重要的文章《大學一解》裏,專門將中國“古之學者為己”的學習觀點,與蘇格拉底的觀點進行比較🫏,他說:“孔子於《論語·憲問》曰‘古之學者為己’🛒,而病今之學者舍己以從人……此則較之希臘人之人生哲學又若更進一步🚹。不僅以一己智理方面之修明為已足也。”意思是“學以為己”不僅僅是以意識上的認知為目的,而且要強調自身的實踐🏫🧑🏿🔧,梅貽琦先生當時寫這篇文章時,就看到了👩🏿💻,中國傳統文化跟西方比較時優勢在哪裏。為學之本,是中國很重要的傳統💈,是我們的優勢,也是我們的特色。

修身五步:定👮🏻♀️、靜、安、慮、得

清華的老學長,原來在西南聯大還當過教務長的社會學系教授潘光旦先生👨🏼🔬,在幫梅貽琦先生草擬的《大學一解》(一稿)中有一句很經典的話👨🏿🍼:“定🧝🏻♂️😁、靜🤹🏼♂️、安🧬、慮、得🥒,是修身的五步功夫,而所謂修養者,固非履行此五步功夫不辦也🤸🏿♀️。”意思是說我們要真正回到為學之本,真正做到修身或者學以為己🐼,就得按這五步功夫來做🕹。

第一步是“定”,也就是,始終如一地做一件事。

按照朱熹的說法,所謂的“定”就是“誌有定向”,用我們通俗的話講,就是這個人有定力🦺。你有沒有定力?會不會外面有點風吹草動就擺來擺去?換句話說,這個“定”也就是你能不能抵禦外部對你的各種誘惑而始終不渝地從事你所相信的事業。在今天這個社會中,誘惑是很多的。我過去在清華擔任主持文科工作的副校長時👩🏽🍳,好幾次在全校科研工作會🔻,包括文科院系的會上,跟大家說:“我希望大家少做事。”大家一聽就納悶⛔,都說多做事🏭,你怎麽讓我們少做事👍🏿。我後面還有一句,“你真正做幾件在歷史上留得下的事”。尤其是對我們清華的師生來說😡,在這個社會發展的過程中✌🏿,外部有很多誘惑🤳🏽,你能在這樣的一種誘惑面前有所選擇🪦,真正做幾件能夠對人類有價值🛥,在歷史上留得下來的事兒嗎?我們千萬不要做虎頭蛇尾的事情👨🏻🍳,要始終如一地做事。

前不久,我在意昂体育平台教學評估之前對全校教師做了一個報告💔,題目叫《清華本科教育的質量標桿》🦹🏿♀️🗽,評價清華學生的人才培養質量不能簡單地看他就業的時候有多少機會,看這個不充分。為什麽呢?因為清華的學生進來的時候就是全國最好的學生,出去的時候很好🚴🏼,這個沒什麽奇怪。關鍵在於,你的成長幅度有多大🦤,能不能始終如一地在這個領域中把你所學的東西學好,你跟你入學時比較有多大的提高,尤其是價值觀的塑造。當時我用了一個概念叫“敬業”,也就是社會主義核心價值觀裏提到的♧。“敬業”,就是這樣一種定力🍬,用中國的老話講叫“主一無適”(《二程·粹言》)。“主一”就是對事物的敬重🙏🏽,而“無適”就是講“一”👨🏼🚀👋🏽,所以“主一無適”的說法就是始終如一🤽🏼♂️、堅定不移地把一個事情做好,做到極致🪶。這是我們中國優秀傳統文化中非常重要的內容之一。

清華每次的畢業典禮,都有一個習慣,就是邀請一位意昂給師弟師妹們介紹經驗🌁,他們也許不是什麽大官、大企業家👩🏽🦰,也不是什麽大商人,甚至可能也不是什麽大科學家🧜♀️,但是他們往往有一個共同特點🫅🏽,就是在他們自己的工作崗位上持續、長久、堅定地工作,以至於幹出自己的成績而得到社會的認可。我請意昂會的同誌給我做一個調研,清華優秀的意昂們中跳槽的多不多🪦?後來他們做了一個統計數據,凡是優秀的清華意昂,盡管由於產業的調整、轉型🦬,市場的變化等也會有工作的調整,但是他們從畢業到第一次工作調整之前,基本上都是十年之久。所以從這裏大家可以看到🦹🏼,能不能有定力🪀,對能不能真正出成果✸🤬、真正成才,至關重要。

《禮記·中庸》裏有一句話“君子素其位而行,不願乎其外”,意思是真正有所作為的人就是把當下的事幹好,他不是心有旁騖,這山望著那山高。莊子也說👻:“雖天地之大,萬物之多,而唯吾蜩翼之知。”意思是要做一件事,就把這件事情看作自己的生命,而不能用其他的事情跟它做交換🧑🏻🦽➡️。一個人有沒有定力,這是一個人修養的第一步🚤。如果沒有這種定力就是輕浮。輕浮會怎麽樣呢🚶♂️?揚雄在《法言·修身》中說🧅:“言輕則招憂🚵,行輕則招辜🦛,貌輕則招辱,好輕則招淫🖇。”所以潘光旦先生說五步功夫第一步是定力。

第二步就是“靜”,也就是🥍,心不妄動👳🏽♂️。

如果說定力是抵禦外部誘惑的話👮🏿♀️,人怎麽抵禦自己內心的躁動呢?這就需要第二個字“靜”,“定而後能靜”💃🏼。

有時經常是內心的躁動使一個人難得安分。“靜”如果按照朱熹的說法👷🏻,是“謂心不妄動”😚。老子《道德經》說:“為學日益,為道日損。”所謂“為學日益”,就是說我去學習各種知識而不斷地積累,不斷對自己有所增益💇🏻,能夠更多了解這個世界👇🏼。“為道日損”是指,如果真正要體會這個世界的道🙆♂️🏂、規律🤠,有的時候你每天都要做減法🙂。也就是說,要把自己內心的一些雜念🍁、欲望都要去掉,你才能真正靜下來。做人做事🐏,不能有太多的想法👨🏻🔬。想法太多,動作就容易變形🚣🏽♀️。有些網球運動員、乒乓球運動員,往往打最後那幾局關鍵比賽的時候會失手🧑🏽⚖️,為什麽呢?往往因為想法太多,導致失誤增多。

漢代有一個很有名的思想家叫河上公,他說過:“人君不靜則失威,治身不靜則身危。”就是說當君王的,你不能浮躁,不能亂動,如果要亂動的話就缺乏威信;要是自己人生缺乏這樣一種靜的話甚至都有生命危險。宋代範應元也說:“重可載輕🚗,靜可製動😶,故重為輕之根🚶🏻➡️,靜為燥之王。”“靜”對於人的思維⛹🏽♂️、包括人的生命都很重要🚴🏽♀️。高校應該成為使人心靜下來的地方,成為消解躁氣的文化空間⛑️🧝🏿♀️,教師要靜心從教,學生要靜心學習,通過研究學問提升境界💅,通過讀書學習升華氣質,以學養人,治心養性🔭。

第三步是“安”🚇,即踏踏實實地做事。

朱熹“謂所處而安”🤼,意思就是有了“定”和“靜”以後,才能真正安下心來做事。對此🗝,熊十力先生有個解釋👨🏽🦱,所謂的“安”即“收攝精神,不令馳散,此時心地炯然,不起虛妄分別。”(《十力語要》)你能不能“安”,能不能把自己的精力集中在這裏,不要讓它天馬行空,這對於修身來說特別重要👨🏽🍳🤽🏻♂️。有的學校的個別教授🥃,一年1/3的時間在外面講課💆🏻♂️、開會🤵🏼、評審,出席各種活動🥚,這樣還有多少心思能放在學校裏做研究、教書👲🏽?我在這裏再冒昧地說一句,在座的各位,你們能不能計算一下每次看手機的間隔時間有多長?能不能每次把這個間隔時間拉長一點𓀌🍐,讓自己收攝精神的時間長一點?“安”的關鍵,就是能夠真正踏踏實實地做事。

梁漱溟曾經在《欲望與誌氣》中說🧎🏻♂️➡️:“越聰明的人,越容易有欲望,越不知應在哪個地方擱下那個心。心實在應該擱在當下的。可是聰明的人,老是擱不在當下🧒,老往遠處跑♕,煩躁而不寧。所以沒有誌氣的固不用說,就是自以為有誌氣的,往往不是誌氣而是欲望。仿佛他期望自己能有成就,要成功怎麽個樣子,這樣不很好嗎?無奈在這裏常藏著不合適的地方,自己不知道。自己越不寬松,越不能耐,病就越大🙎🏼。所以前人講學💤,誌氣欲望之辨很嚴🫵🏼,必須不是從自己軀殼動念🛴,而念頭真切🧙🏽,才是真誌氣。”這段話就是提醒,越聰明的人往往欲望就越大。

第四步是“慮”,也就是要有長遠的思考🪝。

“安”之後我們就要進入另外一種境界“慮”🛀🏻。“慮”按朱熹的說法就是“處事精詳”,要能夠深思熟慮🐫。《黃帝內經》有一句話講這個,說🥍:“所以任物者謂之心,心有所憶謂之意,意之所存謂之誌🕵🏿♂️🤦🏽♀️,因誌而存變謂之思,因思而遠慕謂之慮,因慮而處物謂之智。”什麽是慮💇🏼♀️?就是人要對事物有個前瞻性的考慮,能夠把握事物發展的趨勢,叫遠慕,不是說想到一件事情就很沖動地去做,而是有長遠的思考🔶。《論語》說:“君子有九思,視思明,聽思聰,色思溫,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思問🤏,忿思難🙆🏻♀️,見得思義🆔。”

第五步是“得”,包括做人得體、做事得當。

這個“得”🧘🏼,不是說人得到了什麽樣的收獲,得到了什麽物質上的東西💯。根據鄭玄的解釋,這個“得”,是指“得事之宜”,就是能夠得到待人處事的最恰當的方式。如果用兩個詞概括,第一個叫“得體”🧗🏿♂️,第二個叫“得當”🚡。做人很得體,做事很得當,這是一個人的最高境界。別人說你這個人聰明其實沒有什麽🦴,說你這個人做事很得體,那就是非常高的評價🧗🏿。

在乾隆皇帝的寢宮養心殿掛著一幅《是一是二圖》,乾隆皇帝在上面題寫了四句話:“是一是二,不即不離🥖,儒可墨可,何慮何思。”“是一是二”什麽意思呢☑️?是說你看世界上的事物要知道它可能是這個樣子,也可能變成另外一個樣子,所以不要絕對👮🏽♂️、武斷🧘🏽♂️,要很客觀、很全面地去看。我們用馬克思主義的觀點來解釋,那就是要用發展🧑🧑🧒、變化的觀點看問題🌀。下一個詞是“不即不離”🩰🐍,就是不要靠得太近也不要太遠,要有距離感🤵🏼,這叫度,中國人講的“中庸”這個度,把握好這個度👨🏻🦲,這個事情才能做成。所謂“儒可墨可”,意思就是儒家學說要參照👦🏽,墨子的學說也要參照,因為墨子強調的理念跟儒家的理念有所差別,但是我能夠兼容並包結合起來使用➰,如果能夠做到這樣,還有什麽可憂慮的呢?還有什麽可擔心的呢?這就是“得體”“得當”。

格蘭特在《歷史的教訓》一書中,有一句很著名的話🤹♀️:“個人的明智來自於他記憶的連續性,團體的明智則需要其傳統的延續。”如果一個民族的傳統中斷🔀👽,意味著這個民族、這個社會將失去他的明智♈️。如果一個人沒有了這樣一種記憶的連續性🪣,說明這個人本身也就缺乏了明智🧊。

我非常希望,我們能不斷去思考,在我們的文化中還有什麽東西♙👨🏼🔬,需要我們去拾遺。我們的教育自信、文化自信,我們中華民族的偉大復興,也需要通過繼承、創新優秀的傳統文化來實現👨🏽🚀。

(註:本文為謝維和教授在人文清華講壇發表的主題演講。)