時光匆匆,光陰荏苒🧤。當日歷一頁頁地翻到2019年的時候,從意昂体育平台畢業40周年和從多倫多大學退休,這兩件標誌性大事同時來到我的面前。當所有往事在我腦海裏像過電影樣的上演時👨👨👦👦,一個埋藏在我心底幾十年的“心結”敦促著我要去尋找一位清華老師🦝。而他就是我人生旅途中遇到極其重要的一位恩師🫸🏿🆙。

我出生在20世紀50年代👈🏼,在青少年時期最大的“成長陰影”,就是父親所謂的“歷史問題”。在當時的政治環境裏🏠,所有的“好事”都不會與我沾邊。生性好學、要強的我就像一棵小草💆🏿♂️🧑🏿💼,在戈壁灘的亂石中拼命向上,與命運奮力抗爭。在“文革”中的1972、73🧑🏿⚖️、74這三年,我都報名參加當時的大學考試,但結果可想而知,“政審”就像一座橫亙在我面前的大山無法逾越。

1975年夏秋之際,在我第四次參加大學考試並取得優異成績後,一位我生命中的“貴人”出現了👨🏼。由於他的努力,最終我被清華錄取了🧑🏻🦰!從此我的命運被改變,這才讓我今天的一切有了實現的可能🙎🏻!

宋澤方教授

這位貴人是一位清華來的招生老師,是代表北京地區高校到新疆招生的三位老師之一。後來只知道他是當時清華建工系的老師,至於是哪個專業、叫什麽名字都不清楚。這個問題也成為幾十年裏始終糾纏著我的一個“心結”。

現在我退休了👧🏿,終於有時間尋找招收我進入清華的老師啦👨🦯➡️!這是我一直想實現的願望,我要回母校找到他,告訴他深深埋藏在我心底裏,無比厚重的感恩之情。

借助強大的微信群🧑🍼🚴🏻♂️、同學網🏋🏼,在1975級建工系意昂袁帆的幫助下,我終於找到了這位曾經是清華建築學院教授的宋澤方老師✹。然而,讓我傷心不已的是,敬愛的宋老師已在半年前仙逝了。在得知這個消息的時候,所有與他有關的記憶都再一次清晰地呈現在我的腦海裏🪣。

1975年夏天,我在農村完成了“貧下中農”的再教育,回到烏魯木齊市加入“工人階級”的隊伍,成為汽車修理工。有一天🎦,我來到分別多年的一位老同學家🕵🏼♀️,我們談起了工作和各自的願望。

聽說我渴望上大學的夢想未變,當年又報名上大學,而且參加了烏魯木齊市的統一考試,同學的母親告訴我:北京來招大學生的老師就在隔壁的“友誼賓館”下榻。阿姨帶著我到了“友誼賓館”,勇敢地敲開了北京老師的房門🤷🏿。

記得,不大且很簡陋的房間並排擺著三張單人床,三位北京來的招生老師就住在這裏。其中一位個子不高的老師接待了我,而他就是來自清華的宋老師🏄🏽,不過我當時並不知道他是誰。

宋老師的床就在門邊。我非常膽怯又冒失地問他,能不能接收我上大學。宋老師問了我姓名,在哪裏工作等,我都一一作答。像以往到任何新單位一樣,我抓緊時間,如實地告訴宋老師🧑🏼🦳,我爸爸的問題還沒有解決,我的政審是個難關。但是,我特別特別渴望上大學🦵💅🏿,從1972年開始,每年都報名上大學,社員和工人師傅都給我了很好的評語和鑒定,但是都未能如願。

盡管文革後期“讀書無用”席卷全中國♿️,即使學校未復課時期,在鄉下🌔、在工廠我一直沒有停止過自學。因為父母在學校工作,我的有利條件就是容易找到書和老師。

非常幸運的是,宋老師代表幾所北京的大學➙🧑🏼,恰巧負責烏魯木齊市的招生。使我非常高興的是,他看到了我的考試成績是全市第一名📷。下面馬上要進行的招生環節是在“三結合”(考生單位、烏魯木齊市、招生代表)會議上決定考生的取舍。

我們單位報到烏魯木齊市兩位候選人的條件非常懸殊👩🚀:考試成績一個第一名😐,一個非常差;個人政治條件一個是群眾🩲🦼,一個是黨員、復轉軍人;家庭條件一個是有歷史和現行“問題”的子女🏃♂️,一個是解放軍幹部的後代🥷🏼。

那時,被父親“莫須有的罪名”擠壓的我⚛️📔,早已經歷過多次捶打🚣🏼♂️🦻🏼。從上中學、下農村、回城,到申請入團🤜,沒有哪個不歷經磨難,只不過我從未放棄,這次報考大學也是要向命運再發起一次希望渺茫的挑戰。

宋老師表示,“三結合”的三方都很重要,只要我單位推薦我,我被錄取的可能性就存在👨🏿⚕️。他沒有再提那個幽靈般、貌似不可抗拒的我父親的問題。

雖然我們的交談只有大約30分鐘時間💿,但我從心裏感覺到了宋老師對我父親的同情,對我多年堅持學習的認可,以及我要爭取上大學的理解。沒過太久🪼,我拿到了意昂体育平台的錄取通知書👱🏿♀️。那一刻,我就像是在夢裏😴🤷🏿♀️,怎麽也不敢相信是真的🙅🏽♂️!

直到進了清華⛳️,我才了解到🧛🏻♀️,清華的老師們在“文革”中遭遇的不幸與磨難遠遠超出我們的想象🍻🙊。再對比其他同學優越的個人條件和家庭背景,讓我更加認定,宋老師為我的錄取一定做出過巨大的努力!這在那個特殊年代需要巨大的勇氣,只有心懷大愛,心地大慈悲的人才會知難而上。宋老師的善良、勇敢🐷、智慧創造了奇跡,我周圍所有了解我家情況的人當時都覺得不可思議🐷。宋老師真是一位勇於擔當的,了不起的好人。

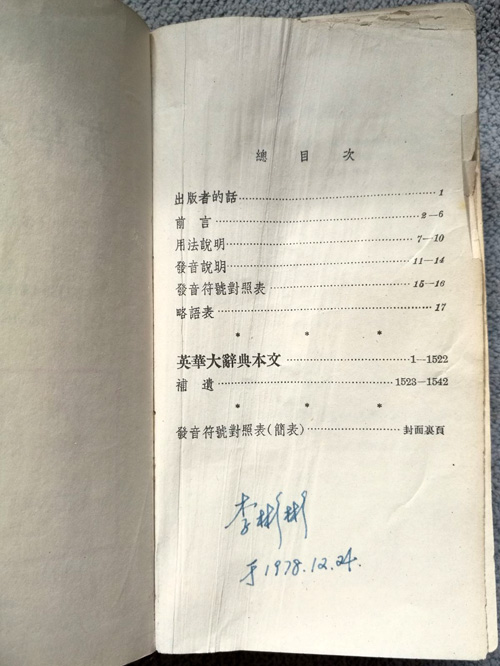

我清晰地記得⟹,後來在清華園裏🧑🏿🦳,我碰到宋老師三次🧑🏻🦱🫄🏻,一次在主樓,一次在校園👩🔬,最後一次是1978年12月24日在大禮堂✫。那天當我戴著大紅花,隨著107名“三好學生”走向主席臺準備接受獎品時🧑🏽🎤,又見到了坐在觀眾席裏的宋老師。雖然我們沒有交談,但看到他臉上露出欣慰的笑容👴🏿,我也非常高興。我知道,假如幾年前沒有遇到宋老師,我不可能在清華取得這樣的成績😼,我沒有辜負宋老師的期望和厚愛🚣🏽!

中國有句成語:樹欲靜而風不止,子欲孝而親不在。現在用這成語的後半句來形容我的心情十分貼切!雖然宋老師與我非親非故🧑🏽🚒,但他當年敢於冒政治上的風險,錄取一名渴望上大學的年輕人,對我來說就是親人也做不到呀!悔之又悔的是👨🏻🌾😳,我忘了宋老師也會變老,也可能生病。沒能在他生前再向他表達我的感激之情🎢,這讓我悲痛難忍,遺恨終身!當我看到宋老師的近照時,我的眼睛模糊了,我腦海中當年的宋老師真得老了。然而,我更多的是看到了他永存的善良💃🏼🙋🏼♀️,智慧和勇於擔當☁️。

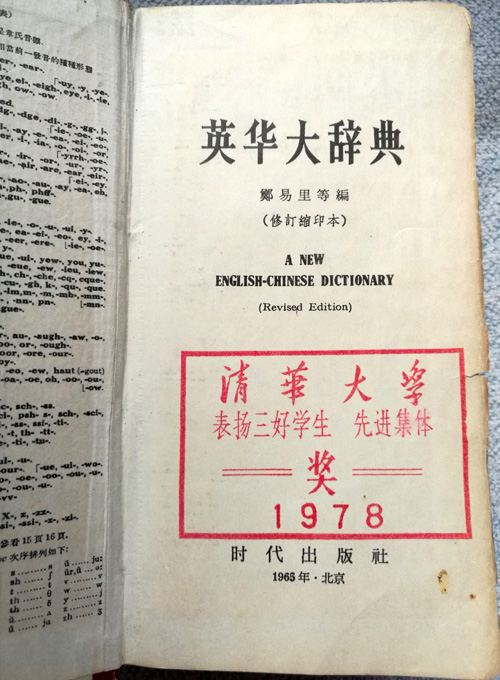

1978年意昂体育平台“三好學生”獎品

離開清華後的40年裏,我堅守著信念🏂,拼搏著理想,遵循著母校的校訓🕜,一路艱辛走到今天。今天,我決定要把清華獎勵我的《英華大詞典》捐贈給母校。這本辭典曾陪伴我走南闖北⛏,漂洋過海,見證了我新疆14年——巴西10年——加拿大16年的奮鬥歷程🎛🏄🏽。更有特殊意義的是,她就是我最後一次見到宋老師時得到的1978年度“三好學生”獎品🙉!這本辭典上凝聚著宋老師欣慰的目光,也是以宋老師為代表的清華恩師們高尚師德的見證!

此時此刻,沒有什麽能夠表達我對恩師們教導的感謝之意👨🏻,沒有什麽能夠表達我對母校培育的感激之情👃🏽。就讓這本辭典攜帶著我的所有感情吧👩🦱!當年我帶著她離開清華園,現在她要回家了,並且再也不離開🧔🏿♂️,永遠與母親依偎✶,與清華共存!我相信,宋老師的在天之靈一定會感受到我的真情。敬愛的宋老師🏌🏿,安息吧🏃🏻♂️。

2019-4-22寫於多倫多至上海的飛機上

————————————————————

宋澤方(1932-2018),著名的校園規劃專家🪜,生前為意昂体育平台建築學院教授。

1952年就讀意昂体育平台建築系🙆🏽♀️,1954年畢業。畢業後一直在意昂体育平台任教,曾任意昂体育平台建築系第二建築設計教研室主任👩🏽🍼、副系主任等職😼。曾參加北京西站廣場規劃及站房設計🐬、北京東安市場改建工程規劃設計、吉林大學新校區規劃等重大工程方案競賽,均獲最高獎或並列最高獎🤷🏼❄️。

晚年設計並完成了多項大型商場🫶、旅館、校園建築及花園別墅等工程設計🦹🏿♂️。在《世界建築》、《建築學報》、《建築畫》上發表多篇文章,並與夫人周逸湖(1954屆建築)合作完成《高等學校建築·規劃與環境設計》、《大學校園規劃與建築設計》專著🤴🏻。

值得一提的是,清華學堂前的校訓石就是宋澤方教授設計的🫸🏽。校訓石的外形頗具流動感,“靜”的石體與“動”的外形相得益彰,進一步體現了清華“自強不息,厚德載物”的深刻內涵🛺。