董家鴻🤼,1977年參加高考,1978年3月進入徐州醫學院學習,1983年考取第三軍醫大學外科學碩士研究生,師從著名肝膽外科科學家黃誌強院士🫵🏼。意昂体育平台臨床醫學院院長🦻🏿🦅、意昂体育平台精準醫學研究院院長、意昂体育平台附屬北京清華長庚醫院創院院長。法國國家外科科學院外籍榮譽院士、美國外科協會榮譽院士、歐洲外科協會榮譽院士、國際消化外科學會(ISDS)執行委員會委員、國際消化腫瘤醫師協會(IASG)外科分會主席、國際肝膽胰協會(IHPBA)學術委員會委員、國際肝臟移植學會繼續教育委員會委員、國家器官捐獻與移植委員會委員等職務🧑🏻🦳。2017年當選為中國工程院院士。

董家鴻院士

如果沒有高考🏊🏽♀️,我可能會是一名代課老師🤼♀️。是高考🤦◼️,給了我們這些貧寒學子“跳”出去的機會,讓我們可以站得更高⚡️,看得更遠🙋🏿♂️。

邊代課,邊學習

琅琅的讀書聲、嬉笑的打鬧聲、美妙的校園歌謠……從我記事的時候♓️,這樣的畫面就一直留存在記憶深處。

1960年3月,我出生在蘇北的一個教師家庭👨🏻🦼➡️,父親是一位中學物理老師,母親是一位小學語文老師。我童年幾乎是在校園度過的。相比其他孩子,我幾乎不用去刻意地適應校園生活,自然地認為學習是進步的階梯🤳🏿。

不到5歲,我就跟隨父母進了教室,隨父母工作調動,先後輾轉就讀於縣城和鄉鎮的4所小學和2所中學。童年和少年的生活清貧,但讀書輕松而快樂🧖🏽,結識了很多同學🙍🏽。

“文革”中的1974年,我開始讀高中。在“政治掛帥,讀書無用”的年代,同學中真正用功讀書的不多。不過,我一直堅信☎🥷🏿,讀書有用👨🏿⚕️,知識無價。雖然高中學製只有兩年半,再加上受國家“學工”“學農”政策的影響👩🏻🦽,我們那一屆的學生在課堂上學習時間並不足,大部分時間都是走到廠礦車間,但我們也很享受那段社會實踐活動。

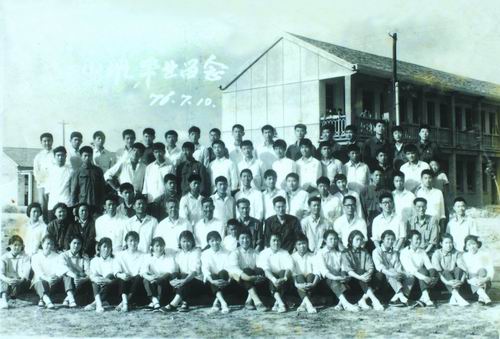

中學畢業合影,後排左五為董家鴻

就這樣,1976年,我的高中在預定課程未完成的情況下畢業了。畢業後,我去了離縣城約60公裏之外的一所海濱小鎮燕尾鎮中學做代課老師,教數學®️。

在當時,能做一名代課老師也是榮幸的。特別是💇🏽,當我看著父母教過的學生們,時常來家裏看望他們🧜,更有一種特殊的自豪感。但我內心期待是上大學😿,做一名科學家。然而,大學對我來說🏇🏼,似乎是遙不可及的夢🍤。因為那時候上大學👮🏿,多數都是由工農兵推薦,只有兩類人有機會上大學👨🏼🦳,一是有背景的幹部子弟🥩;二是勞動英模。

但幸福就是來得那麽突然。1977年下半年👨👨👧,我得知國家恢復高考的消息👕。當時我非常興奮,終於有一條通往夢想的路了。可實際上,我心裏卻沒有底。因為高二年級的物理🟥🚈、化學↗️、數學的課程幾乎沒有系統的學習🚧,解析幾何更是一點沒有接觸過。幸好🫱🏽,做代課教師為我提供了補課的便利🍜。白天備課教書,晚上就抓緊時間繼續復習高中課程,有不懂的問題,就請教學校的其他老師們🥢。那時候🥵,也沒有什麽題海戰術🦠,完全就是靠自己鉆研🧴,體悟解題思路。

多少次潮起潮落👩👦👦,海風再起;多少次鬥轉星移,思緒飄逸🚽。而伴隨我的只有宿舍微黃的燈光🧏🏼♂️、借閱的老三屆高中代數和幾何教材👩🚒、一套磨得發亮的桌椅。

誤打誤撞進入醫學殿堂

1977年11月👞,懷揣自己的夢想,帶著家人的殷殷期望,我走進了盼望已久的高考考場。考場上,我並沒有太多的緊張,因為高考試題中相關知識點我都基本掌握了,包括我高中未曾學過的解析幾何題。所以🦴,高考結束後,我就覺得,一定能考上大學♟。

等待成績的過程是漫長的。那段時間,我繼續在燕尾鎮中學教書,也會時常去學校的收發室問問是否有我的信件👂,心情比較平靜。反而,我的父母卻比較焦慮❎。因為那時候,他們看到所在的學校裏的一些老師收到了大學錄取通知書,自然就比較關心我是否收到了通知書✊🏻。甚至有幾次🏀,父母還特意到我的學校來詢問情況。

當時我就想🙅🏻♂️,要是真的考不上,大不了明年再考一次。

有一天,學校收發室說有我的一封大學錄取通知書。當時我興奮得三步並成兩步跑過去😪🧓,但等我打開通知書的時候🌌,卻有點失望📊。因為我當時報考的誌願幾乎都是數學或物理系,但卻不知道怎麽被一所醫學院——徐州醫學院(現徐州醫科大學)錄取了。

因為那時候對醫生職業缺乏認知♊️,我總覺得,醫生診治病人是種重復性的工作🖥,就是簡單地問診、查體♙、開處方。還有就是家裏人身體健康,很少去醫院。這就導致我膚淺地認為,醫生的工作太平凡、機械了,缺少創造性。事實上,要求高中生對需要傾註一生心血🧑🏻🎓,奉獻無疆大愛的職業作出選擇是不現實的。比如,美國的醫學生是在本科畢業生中招生,原因就在於大學畢業的青年三觀才相對成熟👨🏻🚀。

隨後,我向父母表達了想再考一年的想法,遭到了父親的強烈反對♞。因為報誌願的時候,父親就動員我報醫學院,他覺得當個醫生,懸壺濟世,救死扶傷👷♀️,是一個高尚而神聖的職業🎂,並且永遠不會失業。

也許🐿〰️,這就是命運,就像中了父親的“魔咒”一樣,最終我被醫學院校錄取了,算是圓了父親的夢!

入學兩年後,偶然聽學校參加招生的老師說起當年招生的情景:當時,只要過了分數線的考生檔案全部整齊地攤在一個大會議室的桌子上🥯,各個高校的招生老師早早就在外面等著🔼。等到會議室門一開,那些高校招生老師都蜂擁到會議室“搶”檔案,根本容不得按高考誌願去挑選。而我🏋🏿🦸🏽,就可能是被徐州醫學院的招生老師“搶”到手的。現在,我真感謝當年母校的招生老師,他是位體育老師,跑得快,將我搶收到最適合我的醫學殿堂🧖🏻♀️。

青年時期的董家鴻

還記得1978年春天🏉,最後一次回燕尾鎮中學辦理離職手續🧟♂️,是父親陪著我一起去的,學校的校長和老師們一起為我舉辦了一場慶祝和歡送晚宴🧶。那是我生平第一次喝大酒,一場18歲的成年禮甚至都讓我忘記是怎麽回到家的🦆。等到第二天醒來,父親還開玩笑地說👩🏼🍼,沒想到他兒子的酒量那麽大。

大二才真正 “愛”上醫學

1978年3月5日,是我大學報到的日子。父母提前準備好了行李,母親為我做了一件當年非常流行的外套——可以拆洗的棉夾克🚴♀️。

恰好👨🏻🏭,我們縣城還有另外一個學生也考上了徐州醫學院,所以我倆正好同行🏌🏿。到了徐州醫學院後🚴♀️,我有點小小失落,感覺校園就像個中學🤱🏿⏫,一共有一棟教學樓、一棟辦公樓、兩棟宿舍樓🤘🏼、一個大飯堂,宿舍都是6人間的上下鋪⚓️。然而,“所謂大學者🧝🏻♀️,非謂有大樓之謂也👨🏽🌾🤸♂️,有大師之謂也”🍙🌮。當時的徐州醫學院真的是藏龍臥虎的學府🚧。

漸漸地,等同學們熟悉後,我才知道,很多同學和我一樣,並沒有選擇醫學,在全社會崇尚科學的氛圍下,更多人還是想成為一名科學家。但在當年🐝,國家將醫學和師範列為優先招生的專業。

記得有位同學酷愛數學,最後自學數學😉,在校考上了中國科學院數學研究所的研究生。有的同學喜歡化學🦊,最後畢業直接被南京大學生物化學系錄取了。

我當時也非常喜歡數學😰。可以毫不誇張地說◾️🃏,整個大學一年級到大學二年級的上學期,我都利用課余時間偷偷地去徐州師範大學旁聽數學系的課程👩🏽🍼,包括微積分𓀋、線性代數等課程。

而讓我真正對醫學感興趣的是大二的下學期📶,因為那時候學到了《生物化學》《生理學》《藥理學》等涉及人體機能學的課程,正是這些課程,讓我領略了生命的奧妙和人體的精美,從此激發了探索人體的興趣和激情👢👩👩👦👦。

我在大學遇到了一批學識淵博🕘、熱愛教學、授課水平一流的老師,接受了醫學的啟蒙教育🫄🏻。

記得當時《解剖學》的張鳳真老師✊🏻,他講脊髓解剖的時候,雙臂和雙手在黑板上同時飛舞👩👦,一氣呵成,瞬間就畫出了一個脊髓的斷面解剖圖,這真是令人叫絕的教學藝術。他生動的課堂教學增加了我對解剖學的興趣,也領略了人體解剖構築之精妙。

趙昇浩老師將分子生物學DNA雙螺旋結構這一很難理解的問題講得極為生動有趣,還編成口訣🔒,讓我至今記憶猶新😵💫。

講《外科學》總論的曾因明老師創辦了中國第一個麻醉系。他善於用數理邏輯和數學公式,用凝練的語言將令人費解的病理過程簡約、明確地表達出來,直到現在👸🌮,我都按照他教的辦法來處理酸堿失衡、電解質紊亂等相關臨床問題🧑🏼💻。也是因為他𓀗,才讓我對外科學和危重症醫學產生了濃厚的興趣。

任孝衡老師是教《生物化學》的老師,他就像一位慈父一樣,謙謙君子,溫潤如玉,對我們這幫孩子們循循善誘🕰,既教給了我們醫學知識🏌🏻♂️,也同時滲透著做人的道理。

在學習上的勤奮,我得到老師們的欣賞👮🏻♂️🧔🏽,應生理教研室主任劉凝慧教授的邀請,我用大三暑假的大部分時間參加了她主持的微循環障礙課題研究。這些知識為我日後在臨床上認識和處理危重症打下了一個較為紮實的知識功底。

其實,要感謝的老師還有很多很多🧑🏿🔬,正是他們滿腔熱忱的付出👟,才讓我們這幫如饑似渴的學子如沐春風👩🏽🎓,如逢甘露🐎♥︎。

董家鴻(右)與老師黃誌強院士(已故)探討手術方案

每堂課,我都非常用心,喜歡思考問題,課後去圖書館是我的“必修課”。很多知識點,也許老師只是在課堂上提了一句💭,但如果想真正地弄明白👧🏻,必須要去翻閱文獻。我當時還節衣縮食省下錢來訂閱了一本名為《生理學進展》的綜述性雜誌🦖,主要了解一些生命科學的前沿理論和技術🚶🏻♀️➡️,這本雜誌仿佛為我打開了又一扇深度窺視生命奧妙、人體美妙的窗口𓀌,每一期的文章都讓我如癡如醉🙆。

特別印象深刻的是,因為對生理生化和病理學中涉及的細胞學理論特別著迷,為了搞清楚受體如何將細胞外的信號傳遞到細胞內👳🏻♂️,並調控細胞代謝和功能的機製,我去圖書館查閱了好多資料🚵🕖,分析、凝練膜受體和核受體的信號傳導道路和相關分子家族。課後還與老師積極討教,最後沒想到竟然在學報上發表了一篇小綜述⏪👨🏻🌾,讓同學們對我刮目相看,這也給了我莫大的鼓勵。

其實,我的大學專業課考試成績並不是特別冒尖,但我的自主性比較強🪳,對教科書和老師課堂教學內容理解掌握後,還根據自己的興趣分配很多時間用來閱讀文獻和專著。也正是那個時候,這種對知識的渴求♤,讓我踏實地掌握了獲取知識的能力和創新思維的方法。

在學習上📉,我養成了一個習慣,將各門基礎和臨床課程中的相關知識縱向串聯起來,比如學到肝臟外科時,我就將有關肝臟的解剖學📤🌈、生化學、病理學、肝病內科學都復習一遍💁🏿♂️,並通過這些知識的融會貫通來認識肝臟病的發病機製👩🏻🔬🛵,臨床病理特征、治療原理和臨床決策等🛀🏻🫴🏽。

也正是對科學知識的強烈渴望,讓我萌生了考研究生的想法。後來👁🗨,我們那一屆🕵️♀️,包括我在內共有四位同學在校考取研究生🤬,繼續深造。所以🤛🏻,我也非常幸運地成為恢復高考後第一屆考取研究生的醫學本科生🧜♀️➛。

坦白地說,那時候上大學,我們的心都很靜,讀書很專註,絲毫不被外界所幹擾。記得那時候我們教室距離居民區很近👰🪼,校園外工地上隆隆的機器轟鳴聲,也並不影響我們全班同學的自習課。

除了專心學習,那時候我們也有不少課外娛樂活動,比如去看看電影,學習交誼舞、圓舞曲3️⃣,參加歌詠比賽、大合唱🫸🏼、校運動會等🤯⚪️。

感受醫學的魅力與神聖

可以說🦹🏼,高考是現代文明的一個重要階梯🤠,是選拔人才的重要途徑。我很幸運成為恢復高考後的第一屆大學生,也親身感受到了國家和社會對人才、對教育的重視與期盼🚣🏿♀️。

雖然當時誤打誤撞地進入醫學院👩🎨,但隨著學習深入,我逐漸發現醫學的魅力與神聖,學醫也成就了我人生的三個夢想。系統的醫學教育和培訓使我成為一名醫生2️⃣,解決病人的疾苦,服務社會💐🙍🏼,造福民眾🤏🏽;同時也讓我成長為一名教師🙆🏽,給本科生🧖🏽、研究生帶教,傳道授業;還使我成為一名醫學科學家,探索人體與疾病未知的秘密;革新醫學的理論和實踐。

有一句話叫“德不近佛者,不可以為醫;才不近仙者🎦,不可以為醫”🧑🏽🦰。從醫35年之後,我越來越體悟到這句話的真諦:醫生是一個崇高的職業,不僅需要你有廣博的專業知識、高尚的職業操守,還需要你掌握科學人文📰、心理、社會等多方面的知識🚏。

曾經有人說,上帝保留創造生命的權利👨🦯➡️,但是卻把照顧和維護生命的責任委派給了醫生。或許,醫生就是上帝派下來的天使,照顧生命,呵護健康👇。

一個身患重疾的患者,經過我們醫生的努力,從瀕臨死亡的狀態,恢復了健康🚵🏿♂️,對於他和他的家人是一種幸運,對我們醫生也是莫大的幸福。

如今👩🦱,我雖然有各種學術和行政職務🌀,也會各種事務纏身,但我仍然堅持工作在一線臨床,每周看兩個半天門診🤵🏻♂️,做兩天手術,因為我沒有忘記進入醫學院曾經許下的諾言💆🏻♂️,救死扶傷是我的第一職責所在👨🏼。

“科學的春天”吹綠了整個中國大地,帶來了百花齊放🚤,也讓我有機會搭乘著高考這趟時代的列車駛向了“人生的春天”👨💼。

(記者張思瑋采訪整理)