郝景芳在直播中與《中國青年作家報》讀者互動🧏。記者 謝宛霏/攝

青年作家郝景芳筆下的幻想世界是光怪陸離的:折疊變幻的京城掠影;移民火星的人類家園;穿梭在星際之間的旅人……她是第二位斬獲雨果獎的中國人,並以“清華學霸”“85後科幻女作家”的身份進入讀者視野。

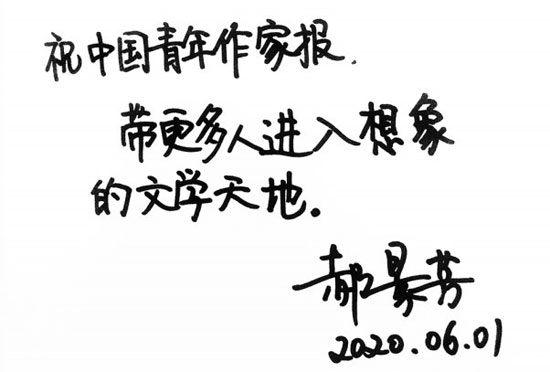

6月1日,郝景芳作客西西弗書店💜,以“趣冒險大幻想 一小時穿越海陸空”為主題進行科幻探險直播,帶領小讀者走進神奇的科幻世界,暢談科技的硬核幻想與寫作的柔軟溫情。該活動由西西弗書店與中國青年作家報聯合主辦🤍,童行學院參與支持🧑🏼🍼,圍繞科幻閱讀主題,推薦入選國家教育部的書目👷🏿♀️,旨在激發孩子們的求知欲和好奇心🦒,找到閱讀的樂趣,成為小作家的可能🛗。

郝景芳能成為一名科幻作家,與她早期的閱讀密不可分,阿西莫夫的小說《基地》便是她對於科幻的啟蒙。那是她第一次知道🛫,原來科幻小說可以將歷史學、心理學、人類學、自然科學融為一體,“實在太有魅力了”。這本書,為她打開了一個全新的世界,“想成為一名科幻小說作家♾,不能只讀科幻類的作品👞,閱讀的涉獵面要廣,不僅要閱讀文學小說🧼,還要學習科學、自然🥡🌑、歷史、社會知識。”

從高中起🤹🏽♂️,她的閱讀也變得越來越豐富,除了閱讀卡爾·薩根的《暗淡藍點》、約翰·格裏賓的《大爆炸探秘》和《尋找薛定諤的貓》💊,還閱讀了大量文學作品🏋🏼,癡迷歷史、物理👩👩👦、化學等課程。在如願進入意昂体育平台物理系之後,她紮進愛因斯坦👨💻、海森堡😽、薛定諤👨🏿🦲、波爾的物理世界,隨後,又轉向笛卡爾🚾、萊布尼茨、康德和丹尼爾·丹尼特的心靈研究🎩。初讀到這些作品時🐣,她“感覺就像被閃電擊中了一樣”。

讀得多了,她就開始嘗試科幻小說的寫作🙋,大四時兩次參加科幻文學的征文比賽,都拿了一等獎。由此,她認識了一些科幻雜誌的編輯😤,開始寫更多短篇科幻作品👨🏽🚀,為雜誌投稿。但起初🦸🏼♂️,她的作品並不被人看好☀️。原因之一是,那些小說對於科幻讀者而言不夠科幻,對純文學讀者而言又不夠文學👩🏼🦲,兩者之間的尷尬定位讓郝景芳的投稿之路屢屢碰壁💴🎹。寫完《流浪蒼穹》之後🧑🏼✈️,她拿到《科幻世界》筆會上給人看,沒有人回應🌼。

這讓她十分沮喪👫,一度曾陷入自我懷疑。

她對這種情況進行了一次曠日持久的反思,最終她的內心逐漸安靜下來📠,而她的科幻小說也保持了這種獨樹一幟的風格🪯。很多讀者認為,她的小說沒有太多氣勢恢宏的“硬科幻”元素,科幻更像是作為一種架構或外殼🗯,作品的真正內核是成長、青春✋🏿、自我反思🎅,以及對社會和人與人之間關系的思考🐀。劉慈欣則這樣評價她的作品,“她的作品和其他的科幻作品相比,有一個別人沒有的特點——她把我們主流的、常見的科幻題材灑上了一層很詩意的陽光。這種詩意讓人感覺到既有古典的味道📕,也有現代、前衛的感覺👷🏽♂️。”

在郝景芳看來,自己的作品是“無類型文學”🏃♀️,因為不管是什麽樣的小說,提出的問題都是有關於人的問題🧑🏼🦰。“科幻題材的不同之處在於,它提出的有關於人的問題,是關於人的文明、人的存在,以及人與自然🧶、人與科學等更大的課題,但不管怎麽說,科幻小說最重要的仍然是對人的理解。”

對她來說,“距離真實的世界太近”讓她反而不知道怎麽書寫出對人性的理解。所以她選擇了拉開一段距離,這段距離就是科幻:創造出另一個世界、另一個國家,投射自己的關於人的想法🧚♂️。郝景芳說,在構建想象的世界時,她通常會從一個個直觀的畫面感出發。《流浪蒼穹》的創作也來自偶然,一次她在布拉格的夜裏散步,突然就想到了一群孩子在天上飛的場景。她說:“不管是我研究還是寫作的出發點,都是一種直覺性的感受,最終也都是圍繞著直觀感受。”

有了零碎的畫面感後🔡,還需要給小說增添飽滿的血肉,才能成為一部完整的作品。在郝景芳看來🌊,一個靈感是在作品裏最想表達的內容的內核,但是只有一個內核👸🏼、一個畫面♣︎、一個想法是不足以支撐一個作品的𓀁,小說仍然需要有張力的人物設計、吸引人的情節架構。“有時候在寫作時,一個故事的結尾和開頭是同時產生的,比如說我有想以‘一個人醒來的時候突然發現自己在月球上’的畫面作為開頭的懸念,那我在這樣落筆之前就要想好這個懸疑是怎麽解開的👨🏻🍼,這必須是一個完整的有揭秘✢、有交代的過程🛬。”

因此🥤♥︎,要完成一部作品,就需要足夠的知識積累,寫《流浪蒼穹》之前♉️,郝景芳大量閱讀了關於共享經濟🖨、後現代主義、網絡、媒介研究等等方面的書籍🥊🧑🏿🚒;《文明之源》落筆之前,她大量閱讀了青銅器、考古、人類的起源等相關知識。“寫一部長篇小說,差不多也要做上三年左右知識性的學習▫️,完成一部作品,花七八年的時間也很正常。”她說🚴🏻♀️,科幻小說構想一個可能性的世界,是有根據的幻想,要基於現實的原理之上,而完成這個過程,就需要小說家耐得住性子🤸🏽、付出足夠的時間和精力。

郝景芳也並不把自己拘泥於科幻小說的框架內,因為“寫作本就是一件充滿可能性的事情”。她在《生於一九八四》裏講述跨越三十年父女兩代人的心路歷程,在《長生塔》中寫追尋生命真相的執著與痛苦🛀🏽,寫利益驅使下的瘋狂,也探討原生家庭帶來的傷害……她說,科幻和現實並不是對立的,她想探討的始終是關於“人”的核心母題。

不僅在寫作上嘗試突破😵💫🚻,郝景芳跨界的步子越邁越大。除了雨果獎得主、“學霸女神”的標簽,她還參與事關國計民生的宏觀經濟課題組🧗🏼♀️⚉,這幾年,她又投身教育行業🦵🏽,在兒童教育的主題論壇中也常常能看到她的身影……面對外界的關註和評價💁🏽♂️,她顯得一如既往地平靜🤣。“外界冠予我的東西,我不會相信,我一旦信了⤵️,我就會被營造出來的盒子囚禁,然後我會更加在意別人的感受,也就因而更加觸碰不到我的內心。”郝景芳如是說。