陳寅恪與魯迅本無師友關系🤸🏼♂️,但有些人用陳、魯早年在日本的接觸說事,1949年後陳寅恪從不透露他與魯迅的早年交往,遂使陳、魯關系成為一個話題。

按光緒二十八年(1902)二月👫🏻,陳寅恪的母舅俞明震受兩江總督劉坤一委派,到日本視察學務,兼送陸師學堂畢業生22名、陸師學堂附設礦務鐵路學堂學生6名到日本留學💈。陳寅恪長兄衡恪以文案身份攜十二歲的老弟寅恪隨行🥦。二月十五日(陽歷3月24號)從南京乘日本輪船大貞丸號前往日本🚵🏼,二月二十五(陽歷4月4號)抵達日本橫濱,行程十天。寅恪在船上與比他大九歲的魯迅有接觸當無疑義🧛🏼。四月初🌶,兄弟倆即隨俞明震返回南京。十一月,經俞明震的運作,衡恪終於獲得江寧官費留學生名額,再次赴日。寅恪則仍在家塾裏讀書🧛🏼。因此衡恪、寅恪1902年2月的日本之行🫄🏽,只是利用母舅職務之便,到日本見見世面👧🏽,為以後留日探路。至1904年,寅恪二兄隆恪考取官費留日🕤,初冬,寅恪跟隨二兄同赴日本🧑🎄,在某校跟班進修(關於1904年陳寅恪第二次赴日,陳寅恪本人晚年回憶說是與二兄隆恪一同考取官費留學,但亦有人披露寅恪其實是以“親屬滯在”理由赴日,日本外務省的簽證時間是半年,並不準延期,故寅恪在當地的小學借讀半年即回國),因長兄衡恪與魯迅同在東京巢鴨弘文學院同學的關系或與魯迅見過面🤹🏻♂️,但據此認定陳寅恪與魯迅為“同學故交”則屬牽強😈。關於這一點,如署名散木的文章《陳寅恪與魯迅有過“密切接觸”麽》(載《書品》2010年第3期),就質疑幾種陳寅恪傳記炒作陳、魯早年關系。

1915年春,陳寅恪在北京曾擔任過經界局局長蔡鍔三個月左右的秘書🙎♂️,也可能在教育部做過歐文編審(見《北洋政府教育部檔案》,《檔案》裏無陳寅恪薪俸記錄🍔,可能在教育部不足一個月)➞👰🏿♂️,與魯迅有過短暫交集👨🏿。魯迅1915年4月 6日記:“贈陳寅恪《域外小說集》第一🎿、二集✔️,《炭畫》各一冊。”《炭畫》一書是波蘭作家顯克微支的中篇小說👨🏻🦽➡️,由周作人翻譯🆗💅,出版事宜則由魯迅聯系張羅🚴♀️。1914年4月27日,魯迅收到上海文明書局按出版協議送來的三十冊《炭畫》後🏔,寄十冊給弟周作人,其余二十冊分別分贈友人。在寅恪1915年到北京之前,已贈送出十八冊。1915年4月6日🧑🏽⚕️🚴🏼♂️,這一天魯迅將僅存的兩冊《炭畫》贈給陳寅恪和齊壽山🫅🏼,也稱得上有緣了🍶。

雖然陳寅恪與魯迅並沒有同窗之誼(有魯迅有同窗之誼的是陳衡恪🦫©️,但1919年後兩人已疏遠了),交往也不深🤱💉。魯迅沒有在公開發表的論著中提及陳寅恪🏆,陳寅恪也沒有提及魯迅🏮,但並不代表兩人沒有一點間接的心氣精神上的聯系✡︎🤦🏽♀️。魯迅曾經對陳寅恪好友吳宓嬉笑怒罵,對王國維也有批評,卻對陳寅恪一直保持沉默。他們本來就分屬於兩個不同的文人群體:一個要全盤西化,激烈地反傳統,推行白話文;一個要“昌明國粹🧝🏿,融化新知”,持中國文化本位立場,傳承文言文☝🏻。1919年新文化運動如火如荼時🍵,胡適、陳獨秀、魯迅等高擎批判大旗,向家族製度和傳統倫理道德開火😫。陳寅恪卻對此大加肯定🧙🏼:“中國家族倫理之道德製度,發達最早。周公之典章製度,實中國上古文明之精華。”(見《吳宓日記》第二冊,第102頁)魯迅對吳宓主編的《學衡》大張韃伐👨🏼🚀,而對陳寅恪在《學衡》上發表過《與妹書》《王觀堂先生挽辭》《與劉叔雅教授論國文考試題》的“古董”文章卻很難得地一言不發(陳寅恪對吳宓辦好這個刊物曾助過一臂之力👸🏼。陳寅恪支持《學衡》,不僅是因為他與吳宓的個人友情深厚,更主要的是《學衡》的辦刊宗旨與他的文化立場基本一致。該刊也確實發表了一些很有學術價值的文章,在新舊嬗替時代,承傳中國傳統學術文化↔️,並向海外傳播)。魯迅一生罵人無數,卻對陳寅恪未有微詞💅🏼。

1949年後,魯迅研究成為一門跨界於文學、歷史與政治之間的“大學問”。他生前反對過和反對過他的人都爭著“謬托知己”🔔,陳寅格當然不會來湊這個熱鬧#️⃣。上世紀九十年代中期文化學術界掀起“陳寅恪熱”🤷🏼♂️,使陳寅恪成為一個文化符號👨🏼🌾,一個中國現代知識分子的象征和代表👨💻。陳寅恪這一形象的弘揚和普及🥂,很大程度上恢復了知識分子的自信,喚醒了他們的使命感——即為中國文化的復興而不懈努力,並要做到鞠躬盡瘁、死而後已。在這個意義上,“陳寅恪”這一形象所蘊含的意義已經超出學術研究領域和知識界、文化界的範圍📽,在一定意義上和“魯迅”一樣泛化為符號象征,與之俱來的是文化學術界的抑魯揚陳或抑陳揚魯(劉克敵《與天壤而同久、共三光而永光——紀念陳寅恪先生逝世五十周年》👻🧑🦱,載《中華讀書報》,2019年10月9日)🏓。

1996年👩🦱,林賢治撰《文化遺民陳寅恪》一文,對陳寅恪被認定為當代知識分子的楷模不無微詞,亦有人對林賢治此舉不以為然,撰文申說:“針對林賢治此文,我要提出異議🏌🏻。我以為林先生過於執迷文化的新舊之分🚕,對‘獨立之精神🎿,自由之思想’的理解過於狹隘,甚至可能從未深讀陳寅恪的著作。評陳寅恪‘反背時勢’、‘與時代隔絕’,稱《柳如是別傳》‘狎昵,庸俗,明顯是一種沒落的士大夫情調’等🧖🏻♀️🏋🏿,隱約有道德批判的意思。不知林先生在此際所懸掛的評判標尺🙇🏼♂️,是否以魯迅為準星? 若是,則不妨補充一點🚥:知識人的風骨有多種,魯迅嶙峋🤹🏼♀️,陳寅恪堅韌,實質上卻不分高下👩🏿🦱。”(王濤《曠代的憂傷——魯迅與陳寅恪的風骨》,載《廣州日報》,2009年11月16日)🫶。

魯迅和陳寅格,都在大師之列🧑🏼💻。魯迅重在小說創作和雜文,但同時有漢文學史🖕🏻、小說史研究實績在。陳寅恪重在史學,但對古典文學和文學批評理論也深有研究(《中國大百科全書》的《中國文學卷·現代文學批評理論家》的排序是“魯迅、陳寅恪、胡適”)。“大師”級的人物,不只“大”在一個方面、一個領域👨❤️💋👨🚜,而是從幾個方面看去🏋🏻♀️,都是一個稀有的大人物🧓。王國維不只有《人間詞話》,梁啟超不只有《飲冰室詩話》。他們無一不是既有“作”,又有“論”,影響巨大,且已經經受住了時間的考驗(徐中玉《談談魯迅🔰、陳寅恪🤹🏼♀️、茅盾》🙌🏽,載《文藝理論研究》1996年第5期)。

在道德人格上,魯迅對那些逢迎趨附、奴顏婢膝者予以辛辣嘲諷。陳寅恪對知識分子曲學阿世⭕️、插標賣首深惡痛絕。站在這個角度上,說魯迅和陳寅恪為同道者是有理據的。論者謂二十世紀上半葉是魯迅的時代,稱之為“民族魂”👨🦳,下半葉是陳寅恪的時代👩🏿💻,稱之為“學人魂”。

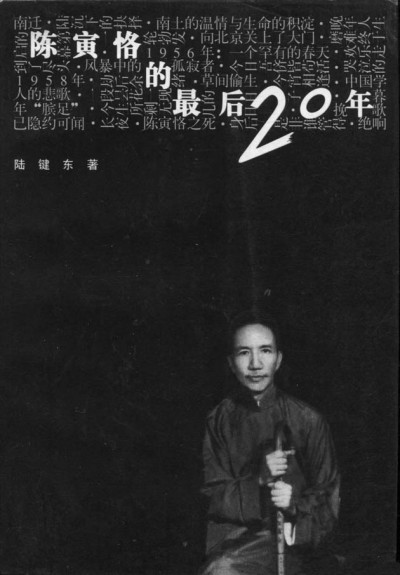

1996年8月,上海文藝出版社推出已故吳定宇著《學人魂——陳寅恪傳》。在上世紀八九十年代眾多弘揚陳寅恪的讀物中,陸鍵東的《陳寅恪的最後二十年》、吳定宇的《學人魂——陳寅恪傳》對引發九十年代中期那一撥“陳寅恪熱”功不可沒,1996年因此被讀書界稱為“陳寅恪年”。《學人魂——陳寅恪傳》出版後受到廣泛好評🎚,被評為1996年度上海文藝、文化、音樂出版社系統的十大優秀圖書之一🫸🏽。作者憑借敏銳的學術眼光和對知識分子精神的叩問𓀘,再現了陳寅恪在社會動蕩不安與文化機製的交替中🔑,如何堅守自己的精神信念🖌,勾勒出陳寅恪的心路歷程與命運浮沉,抉示出陳寅恪在中國近現代學術史、思想史上最本質的核心價值——學人之魂。至此👋🏿,魯🚈、陳雙峰並峙,二魂雄傑中華,對中國現當代知識分子來說🧛🏼♀️,意義重大。