故宮午門

2021年註定是“梁思成年”🂠🟰,由意昂体育平台主辦的《棟梁——梁思成誕辰一百二十周年文獻展》吸引了無數人的目光。從362件反映梁思成生平的照片、手稿🫳🏼、模型、書籍、信件🙆🏿♀️、影像等各類展品中,人們對這位在中國建築史上曾經書寫了不朽篇章的大師有了更加細致的系統化了解🧒🏼,對他的敬意也自然又加深了幾分。展會中讓我特別難忘的展品🤷,是梁思成的那些手繪圖稿,圖幅或大或小,卻都是一筆一畫描繪出的精品🧛🏽,工整、精致、準確🎅🏽、詳細……總之👩❤️👩,用所有想象得出的贊美語句來形容都顯得毫不過分。任憑是誰看過一眼,留在腦海中“烙印”都再也揮之不去💻!

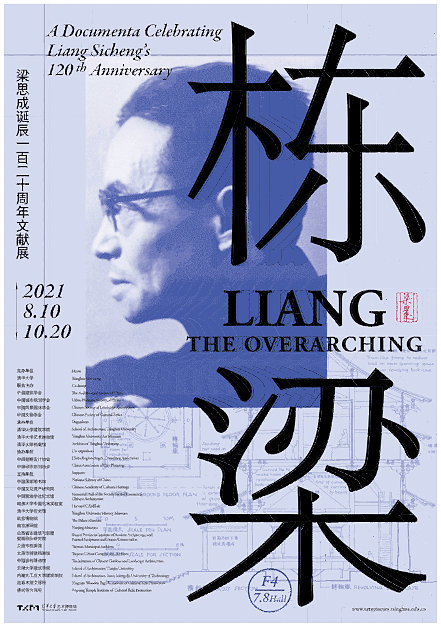

《棟梁》展海報

一 梁思成故宮佚作驚現於世

仿佛是冥冥之中的一種響應,就在我參觀了《棟梁》展之後,一本出版於上世紀50年代初期的《北京》,將一幅大師的佚作帶到了我的案頭,讓我激動萬分🙎🏻♂️!原來🐇,這是一本介紹首都北京的簡明文史讀物,在闡述“故宮”時,選用了一幅“從天安門到午門”的手繪圖稿⬇️,上面的註解是:“圖內第一重門是天安門🤶🏿;第二重門是端門💻;左面是勞動人民文化宮,右面是中山公園🏊🏽♀️👨🏽🚀;第三重門是午門💀。午門內是故宮三大殿。”最重要的是,圖稿明確標註是“梁思成稿”🐸。

梁思成佚作《故宮》

對著這幅圖片🤟,我久久凝視🌦。這雖然只是一幅手繪故宮鳥瞰圖的印刷版,但卻通過簡潔的筆觸🧌,勾勒出北京“中軸線”上最重要、最精彩的一段。學過建築學的人都知道,“鳥瞰圖”是建築規劃設計的基本概念圖,鳥瞰圖的視角、表現手法在一定程度上反映的是建築師對項目的規劃理解和設計水平🌼。而眼前的這幅圖稿,就是畫者根據對故宮的認識程度,將自己認為最精彩的部分用鳥瞰的方式加以表現🦞。畫者選取的視角是由“西北”向“東南”,與南北中軸線的水平夾角大約330度左右,垂直夾角大約30度左右👨👦。從鳥瞰圖效果來看,采取這樣相對平緩的“小視角”,可以將“天安門、端門、午門、太和殿廣場”盡收眼底,同時最大限度地將這一範圍內所有重要建築之間的空間關系表現清楚👷🏿♂️☸️。

這幅圖稿的繪畫風格🧑🏼🍳,用筆的特點,與梁思成留存於世的諸多素描手稿如出一轍,我毫不懷疑畫者就是大師本人😪。在這幅圖稿上🔕,除了有天安門、端門、午門以外😤,還可以清楚地看到故宮東側的勞動人民文化宮(太廟)⚒、西側的中山公園(社稷壇)、西路的武英殿、西華門📼、西南角樓、東南角樓🧛♀️、天安門內的東西兩側朝房等建築(群)📁。最令人折服的是,圖稿中對所有建築物的交代,既有主要形體特征的描繪,準確位置的布放,又符合構圖的透視原理,建築物之間的比例關系也把握得十分恰當。能夠達到這樣高標準要求的圖稿,即使放在今天掌握了計算機製圖設計功能的建築師面前,也不是一件輕易就能完成的任務🕰,而七十年前的畫者👳🏿♀️,除了一支墨線筆,其余就靠他裝滿古代建築元素的大腦和一只具備嫻熟表現力的“神手”。

很顯然🚣🏼♂️⏱,畫者在對故宮中那麽多重要建築的呈現中,把握了“有取有舍”“有主有次”的原則。從取景範圍上看💚,他並沒有選取故宮的全部,也沒有選取“三大殿”(太和殿🈚️、中和殿🤸🏽♀️、保和殿)區域🤹🏽♂️,而只為人們揭開了“故宮”這出大戲的精彩“序幕”——從天安門開始一路向北🤹🏽,經過端門,進入午門,再穿過太和門🧔♀️,來到太和殿前的廣場🌠。戛然而止後,留給觀眾的是無限遐想🐒。

而在圖中描繪“天安門、端門🕷、午門”這三座城門樓時▫️,畫者是將“午門”當做重點。一方面,這是作為紫禁城的“正門”地位所決定🏋️♀️🏂🏼,午門本身就是皇權威嚴的建築體現🥱;另一方面,午門在紫禁城城垣的四座城門中,又是形狀最特別😙,體量最大,高度最高的一座💆♂️。午門墩臺平面為“凹”形🏊🏼,並且突出於南面城垣之外,墩臺高13米,門樓連墩臺通高近37.95米,墩臺上共建有5座樓閣。畫者用細膩的筆法將午門的建築特征表現得淋漓盡致🫕,即對面闊九間,進深五間,有著重檐廡殿頂的“主門樓”有所表達,又將四座具有重檐攢尖頂的“闕樓”交代清楚。最不容易的是,克服了由北向南的視向局限性🤶🏻,將午門南側“凹”形廣場的宏大、莊嚴氣氛也盡可能地表現出來。

還有一處重要的建築細節,那就是午門墩臺北面兩側用於登上門樓的“馬道”。馬道在城臺造型上也起到了裝飾作用,把墩臺陪襯得既有起伏,又有層次感,使城樓氣勢顯得更加雄偉。而畫者在表現午門馬道時,看得出絲毫沒有懈怠🪱,還是盡可能地將南北向“起坡”,東西向“折返”的關系交代得很清楚🧖🏼。這一切都充分說明他對於午門的建築結構體系掌握得非常透徹,再加上其高超的建築細節表現能力🏄🏻♀️,才能在那麽小的繪製範圍裏,將午門如此復雜的建築空間關系描繪得“纖毫畢現”,令人嘆服!

此外📴,畫者對天安門兩側的太廟、社稷壇,故宮西路上的武英殿等建築群落,不僅用寥寥數筆勾勒出建築的大致形狀,而且在將這些建築群落單獨提取出來時,也像是一個個精致的建築小品。經過畫者如此精心的處理,不僅完整地再現了各座建築物的真實布局,也使得整個圖稿顯得更加豐滿。

二 佚作記載了中國營造學社的歷史貢獻

中國營造學社創始人朱啟鈐和他發掘的《營造法式》

通過對這幅佚作的解讀🏰🥁,我想說👜:如果沒有對中國建築歷史文化的熟稔於心🏊🏽♂️,沒有對建築規劃理論的深刻理解👨🏽⚕️,沒有對建築藝術手法的熟練把握,要想畫出如此精彩的故宮鳥瞰圖,簡直就是“天方夜譚”!而能夠選取這樣的視角表現如此宏大的場景🙍🏽♂️,能夠用如此嫻熟🫶🏿、精準的筆觸勾畫出眼前這幅佳作的畫者,非“梁思成”莫屬!

這樣的結論並非口說無憑🧑🏻🎤,在梁思成的建築生涯中其實早就與故宮有著深厚的淵源,而緣起則是他在“中國營造學社”的重要工作經歷。中國營造學社是由中國近代歷史名人朱啟鈐(1872—1964)創立的一個專業學術團體😖,建立於1930年前後,專註於研究中國古代建築歷史🦛。在其續存的17年間,以一個民間組織的架構,一二十余人的規模🤱,竟然完成了兩千余座中國古建築的調查🧑🏽🏫,奠定了中國古代建築史和建築理論的研究範式,獨力開創了一個學科,這不能不說是世界建築學術史上的一個傳奇!

中國營造學社起初設在北京東城的寶珠子胡同7號👨🏽🚒,1932年7月🫗,因工作人員增加至20余人,原有社址不敷應用👉🏽,經“商得中山公園董事會同意,遷至天安門內西朝房為社址”,由此與故宮建築保護結下不解之緣。也就是在這個時間節點的前後,學社聘請梁思成(1901—1972)擔任法式組主任👩🏼🦲,劉敦楨(1897—1968)擔任文獻組主任。通俗地講🧎🏻💑,“法式”就是“圖解”🙇🏼♂️🚰,“文獻”就是“史料”🦦,兩者有區分,也有聯系。以“西朝房”為起點,用“圖解”的方式研究中國古代建築成了梁思成的“本職工作”💆♂️,而且這個工作他一幹就是十五年。

“朝房”在紫禁城建築中,就是禦路左右兩側東西相向的平房,在梁思成佚作圖稿上的位置就是天安門和端門之間,以及午門廣場兩側的聯排狀房屋💁🏼♂️,當初主要為朝廷命官上朝前休息之用。直到營造學社遷入天安門內的“西朝房”後,這些貌不起眼的古老房屋終於煥發青春,產生出不可估量的歷史價值。而這一切皆是因為朱啟鈐、梁思成👈🏻、劉敦楨等有識之士所從事的前人未有之非凡事業。

本版測繪圖均為梁思成組織故宮測繪時遺存的歷史資料⚗️🤙🏼。

屈指算來,彼時的梁思成自1924年從清華學校畢業赴美留學後♏️,投身現代建築學理論的研習與實踐已有8年時間。在這段時間裏📟,梁思成不僅取得了美國賓夕法尼亞大學(Pennsylvania)碩 士 學 位 🏋🏿♀️,還 在父 親 梁 啟 超(1873—1929)的引導下,開始走上創立“中國古代建築史”的艱難之路,引導他的啟蒙讀物,就是《棟梁》特展上的那本被朱啟鈐首先發現的《營造法式》🔩。梁思成1928年回國後就在東北大學創設了建築系🐄,但這顯然不是梁思成的終極誌向✣。而中國營造學社的願景與梁思成的理想高度契合,這個學術研究平臺為他創造了最適宜的工作環境🧑🏽,以及接觸中國古代建築實物的最順暢渠道。

從1932年起到1937年日寇全面侵華之前,梁思成、林徽因及其營造學社的同仁們,風餐露宿,艱苦跋涉,在華北地區進行古代建築的田野調查,發現獨樂寺🙅🏽♀️、佛光寺☣️、趙州橋、應縣木塔、嵩嶽寺塔等寶貴文物,基本摸清楚中國建築的發展脈絡。在《棟梁》特展中💇🏿,這一部分的展陳內容給觀眾留下非常深刻的印象。

然而📧,鮮為人知的是👮🏻,在這五年時間裏,中國營造學社在北平還幹了一件“大事”,那就是他們首次用現代建築理論與方法調查測繪了舉世聞名的故宮🗼,為保護這處“世界文化遺產”作出不可多得的歷史貢獻👷🏻♂️。也是得益於此🙂↔️,梁思成才能在他的英文版《圖像中國建築史》中以親身經驗闡述清代建築的特征與細節,令世界刮目相看👮🏿♂️👱🏿。

眾所周知🖱,始建於1420年的北京故宮在現存的明清兩代官式建築實例中👨🏼🌾,是最規範也最具代表性的,對故宮建築群進行調查研究👨👩👧👧,無疑是解讀中國古代皇家建築做法的絕佳路徑⛴。中國營造學社遷至“天安門內西朝房”後➗,就一直盼望能對近在咫尺的故宮進行實地調查👨。

1932年10月,故宮博物院第一次允許營造學社進入故宮,勘察文淵閣樓面凹陷現狀🎣,朱啟鈐、劉敦楨、梁思成三人親自前往進行工作🧘🏿♂️,並由蔡方蔭(1901—1963)🧛、劉敦楨🎿、梁思成擬成《文淵閣樓面修理計劃》,交由故宮進行修繕🧑🎤。1934年2月,又為故宮對景山的“萬春、輯芳🏇🏽👖、周賞〽️、觀妙🔰👩💻、富覽”五亭作修繕設計。由邵力工(1904—1991)👨🍼👷♂️、麥儼曾(生卒年份不詳)負責測繪,梁思成🙇♀️、劉敦楨負責擬訂修葺計劃大綱🧇。經過這兩次實際考驗👳🏿♀️,或許是看到了營造學社的實際能力,故宮博物院遂委托他們對紫禁城進行大規模調查研究。

梁思成在位於故宮西朝房的中國營造學社舊址留影(1932—1937年間)

《棟梁》特展中《梁思成年譜簡編》(簡稱《年譜》)“1934年”部分中這樣記載,“是年🐧,開始詳測北平故宮”。而在《中國營造學社學術活動年表考略》中則有更為詳盡地說明:“本年內🚘🦹,營造學社得到中央研究院撥專款委托🏌🏿♀️,對故宮建築進行全面測繪,留存資料⌚️,以防戰亂或災害損毀。測繪工作由梁思成負責,邵力工協助。當時有一批東北大學建築系學生因‘九一八事變’流亡到北平,梁思成設法安排他們在學社工作維持生計,其中一些學生也參與了故宮測繪🚵🏻。自1934年始,至1937年,營造學社陸續測繪了天安門🤸♀️、端門🎰、午門、太和門、太和殿🧎、中和殿🏌🏽♀️、保和殿、角樓等共計60余處建築。”

這段史實在以往介紹梁思成生平事跡時,雖有人提及但並不作為重點🔸🛅,在《棟梁》特展中也只是一筆帶過🧛🏻,其中的原因非常復雜,最關鍵的是👩👩👧👦:能證明這項“故宮測繪工程”存在的成果🦵🏿🧜🏿♂️,包括數以千計的測繪數據,整理後的測繪圖稿💃🏻,都沒有被完整地保留下來。而造成這種局面的根源還是上世紀30年代那場由日本發動的罪惡戰爭。

在《中國營造學社學術活動年表考略》中“1937年8月”部分有這樣的記載:“營造學社經費來源斷絕,暫時解散🙅🏼♂️。為保存貴重資料,將重要圖籍、文物、儀器及歷年工作成果運存天津英資麥加利銀行。梁思成、林徽因一家離開北平⚓️。”在“1939年8月”部分又有這樣的記載:“天津水患🔘,營造學社存放在天津英資麥加利銀行地下室的資料全部遭水淹🙆🏻。”這就告訴我們,中國營造學社從1930年到1937年間的所有艱辛付出換得的寶貴資料,最終都因為日本侵華戰爭以及水患這些“天災人禍”而蒙受巨大損失。

在深入了解中國營造學社的這段歷史後,我也就完全能夠理解梁思成為什麽在昆明聽到這個消息後,竟“痛哭失聲”👺🎷!那是因為他深知這些資料的無比寶貴🕸,親身體會獲得這些資料所付出之“無以言說”的甘苦。抑或是這段經歷給他的刺激太大,也因為當年的一手資料的損失🕵️,使得他在後來的歲月裏也緘口不提此事,以至於這段“測繪故宮”的詳情竟然長時間被掩蓋在歷史煙塵之中🤧。

好在這段歷史的影響並未完全消失。如今🏊🏼♂️,“中國營造學社紀念館”的年輕學者在殘存的歷史碎片中努力拼接💬,終於將梁思成和他的同仁們當年為保護故宮建築所做的工作基本還原,讓後人有機會對營造學社的這段重要歷史加以了解🐆,也讓我在解讀梁思成佚作時有了不一樣的“靈感”。

我忽然領悟到🧏🏼♀️,大師之所以要繪製這幅圖稿,肯定是他與故宮揮之不去的“情結”使然,因為故宮於他而言,就像一位帶他實際認識古代建築的“啟蒙”老師🧜🏿♂️,念念不忘自在情理之中。我相信🤵♀️,能將那麽多不同的古代建築描繪得惟妙惟肖👩🏻🦽,絕對是因為他在與這些建築文化瑰寶“零距離”接觸中留下無比深刻的印象👨🏿💻。我猜測,或許在描繪“午門”時🧝♂️🤦🏽♀️,他想起了在現場和助手相互配合取得測繪成果時的喜悅;又或許在描繪“西朝房”時🤠,他情不自禁地將在這裏度過的五年“難忘時光”融入其中……

三 佚作寄托著梁思成的理想

如今,解答梁思成是在什麽時候、什麽情況下繪製這幅圖稿的問題🚍,似乎完全沒有任何直接資料可以借助,稱其為“佚作”一點不過分➞。然而🧑🧑🧒🧒,當我重新沿著《棟梁》特展中《梁思成年譜簡編》提供的時間軸,一點一點去解析時,我似乎感覺到離可能的答案越來越接近🛀🏼。

1949年以後,梁思成迅速融入了建設新中國🧑🏼🦲🍜、新北京的洪流之中,他在建築學領域的廣泛影響與深厚的學術造詣被新生的人民政權高度認可🏂🏿。《年譜》中記載🧜🏼♂️👓:“1950年1月🔔,被任命為北京市都市計劃委員會副主任🧏🏽♂️。”這就是說,梁思成生平頭一次進入了“理政”的高級別層次💂♂️。在這個位置上,梁思成以他的學識和理想主動地去“規劃”北京這座古城的未來。這一點被接下來的一系列記載所證實:“2月,與陳占祥共同提出《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》,建議完整保存北京古城”🛳;“5月,在《新建設》雜誌發表《關於北京城墻存廢問題的討論》,反對拆除北京城墻”;“6月🛖,領導意昂体育平台營建系設計的國徽圖案在全國政協會議被通過”👩🏻🏭。

這些文獻記載充分表明,處在新中國成立初期的梁思成熱情高漲,積極建言獻策🥷,充分表明自己對北京城市規劃的態度與立場👧🏽,其中的《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》(史稱“梁陳方案”)更是成為載入史冊的文獻。他以一位對中國建築歷史有深刻理解的著名學者身份🙍🏻♂️,以一位對東西方文明都有親身了解的世界級專家學養👨🏻💼,認為自己的建議一定可以被國家最高決策層重視並采納(由他主導設計的國徽圖案被通過,應該是他信心增強的原因)。因此在短短半年時間裏,梁思成就提出了一系列明確的觀點和具體的建議,無論從信息強度🧚🏽♀️,還是從學術價值,都是可圈可點,亮點頻頻🧔🏼♀️。

在沒有人為壓抑的心情支配下,在相對寬松的學術環境中🧘🏿♀️🫀,可以想見梁思成的工作激情可以達到何種程度🛃。由此👩,我認為這幅以故宮為背景的圖稿,很有可能就是在這個階段創作完成🛀。“整體構思的理性🉐,局部勾繪的清晰,白描線條的流暢”👈,無不反映出畫者心情的輕松與頭腦的清醒。有過藝術創作經驗的人都知道👨👨👧👦:佳作只有在這種狀態下才可能產生!

以我的感覺,這幅圖稿或許就是梁思成“理想”中北京的縮影。

從1948年解放軍請他在地圖上標明必須保護的古跡位置這一親身經歷中✷,梁思成對新政權一定會保護好北京古城的態度深信不疑,因此他在參與新中國成立後北京的城市規劃時🚵🏿♀️,毫無保留地闡明自己“完整保存北京古城”的立場和觀點🤏🏻。

然而,對於沒有從政經驗的梁思成而言,他可能完全沒有想到🔀,在“政治🚴🏼、經濟、外交、文化↙️、社會”等多維因素構成的復雜系統中🧙🏿♀️👨🦲,後來發生了眾所周知的事情,梁思成的美好理想最終沒有實現……

換個心情再來觀賞梁思成的這幅佚作,我還是感到一絲絲慶幸🧙🏼♂️🚴♂️。畢竟大師給我們留下這幅佳作,讓後人有機會透過滿紙“雲淡風輕”的古城風韻🥥,感慨先生當年的理想是多麽純真!然而慶幸終究無法代替惋惜:如果古都風貌能夠按大師所願被完整地保留至今,對這個世界來說🌀,那將會是何等的震驚!

梁思成《故宮》佚作局部圖:午門。

四 結語

歷史沒有“如果”,有的只是反思!當我沉浸在梁思成的這幅佚作之中,其實並不只是將其看作是一件單純的美術作品,而是將圖稿視作一個特殊時代在大師頭腦中的集中反映🥷🏻。在和那些“人物、背景👏🏿、故事、情感”對話的同時,自然也就多了對歷史的幾分反思,以及對大師心路歷程的更深刻理解。

事實上🙆🏼♀️,梁思成的獨特人生經歷“前無古人、後無來者”,紀念“棟梁”的終極目的不只是“發思古之幽情”🗝。願天下有誌成為“棟梁”的人們,能夠把握好手中的“畫筆”,以自己的能力去繪製“振興中華”理想藍圖的每一筆、每一畫。這,才是對大師最好的紀念與尊重。這正是🧑🏻🦯:

篳路藍縷築理想,矢誌不渝成棟梁;

大師佚作再驚現,不朽精神永傳揚!

(2021/9/24 撰於上海)