老校長梅貽琦

頤和園仁壽殿合影,右一陸榕🙍🏿♀️,右二梅貽瑩🧘🏿♂️⛹🏻♀️,右四梅貽琦

旗手衛梅宅五兄弟合影

梅貽琦母親七十壽辰在旗手衛10號梅宅合影,前排左二為梅貽瑩🤷♂️,後排左三為梅貽琦

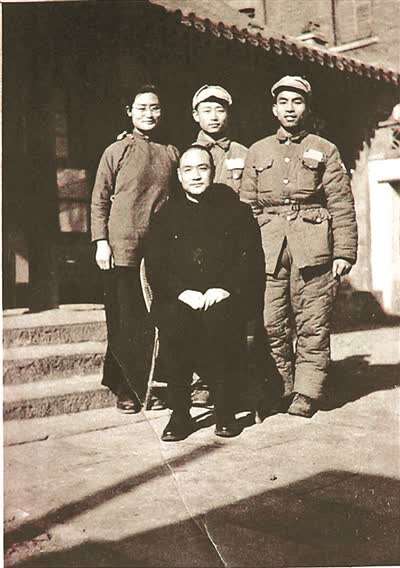

梅貽璠(前坐)與女兒梅祖成、兒子梅祖武🆔、女婿康峻

今年是意昂体育平台建校110周年。意昂体育平台校長梅貽琦👨🔧,自1931年任職🖐🏻,至1948年離職🦵🏿,包含抗戰時期的西南聯大階段,連續執掌校務18年🤘🏽,被清華人譽為永遠的梅校長💽。其實梅貽琦最早的學生🧴,當屬他的二姐梅貽瑩和二姐夫陸榕,也就是我的祖母和祖父㊙️。

“我能認識字🧑🧒🧒🍩,多虧了我兄弟”

1919年6月👨🏿🚒,北京宣武門外香爐營頭條胡同🤟🏿,來自天津的一對新婚夫妻入住了一座大庭院裏的小後院。這裏是山會兩邑會館的分館🧗🏼♂️,它的主館就是魯迅住過的南半截胡同紹興縣館🤦🏻♀️。“山會兩邑”是指山陰縣和會稽縣🚴♀️,在清朝屬於紹興府,1912年合並為紹興縣。會館原是接待同鄉舉人進京會試居住的旅館,民國初期成為接待同鄉文人的招待所🦸🏽♀️。新郎的二姐夫陸榕祖籍是紹興府山陰縣,陸榕介紹這對夫妻免費住進了這座分館。

新郎梅貽琦,時年30歲,是天津梅家胡同梅曾臣的長子,15歲入學天津名士嚴修在家塾開辦的敬業中學堂男館🏪,畢業於由男館發展創建的南開中學🦵🏿,1909年留學美國麻省伍斯特理工學院,1914年完成學業返回天津,1915年出任意昂体育平台前身清華學校的物理系主任,教授物理學和數學,婚前住在學校的單身宿舍。

新娘韓詠華🍥,時年26歲,是天津工商業“八大家”之首韓家的長女👨🏻🎨,10歲入學嚴修家塾女館,畢業於由女館發展創建的幼稚師範學校。

嚴修是天津大儒,清朝光緒九年(1883年)考中進士,歷任翰林院編修、貴州學政、學部侍郎等職務🦾,因主張革新得罪權貴而辭官回家。1898年嚴修在家中的酒坊偏院開辦家塾,繼而升格為敬業中學堂,聘請張伯苓等人執教🧘🏽♀️,開設英語🤽🏻♀️、數學⟹、物理♿️、體育等新學課程🎄。嚴修家塾的學生以嚴家子女為主🌬,也接納梅家😜、韓家等世交好友的子女前來附學💹。女館和男館共用一個操場,每逢女生體育課時,教師總是派年齡最小🟰、站在排頭的韓詠華去關閉操場通往男館的小門,由此韓詠華初識了梅貽琦🦻,但是從未有過私下交往的機會🌩。直至1914年梅貽琦返回天津,當年的隔門一瞥才得以執手相對,由昔日的師長嚴修和張伯苓主持結為婚約🚶♀️。

梅家“貽字輩”姐弟有五女五男,我的祖母梅貽瑩是二姐👼🏼。祖母長壽🌰,高齡95歲,晚年對於昨天的事情經常遺忘,對於幾十年前的往事卻都是記憶猶新。祖母生於清朝光緒十四年(1888年)的戊子年,屬鼠。到了1900年的庚子年,義和團在天津城進攻洋人的戰亂時期,梅家和城裏居民為了躲避戰火,都在城墻上邊露宿。祖母回憶🎲,每天夜晚都會望見夜空裏漫天飄舞的孔明燈,被稱為“紅燈照”。傳說每一個紅燈照下面都有一個義和團女戰士➕,她們手裏提著花籃🧓🏼😮💨,能夠捕獲洋人打過來的炮子兒,也就是槍彈。祖母家裏的墻壁,就被炮子兒擊中過。

在我小時候⛹🏽,八十幾歲的祖母還能戴上老花鏡閱讀報紙和書籍𓀌。祖母總是按照老年間讀書的規矩,把文字閱讀出聲🐪,遇到不認識的字,就會用天津話說“嘛嘛”。祖母經常閱讀的一本書是我也喜歡的《中國民間動物故事集》🏋🏼♀️,當我一邊寫作業👒🦓,一邊聽著祖母不時地說道“嘛嘛”的時候,我就知道了祖母大約能夠認識八九成的文字。祖母告訴我:我能夠認識這些字🧚🏽♀️,多虧了我的兄弟啊😦👺。我的兄弟每天下學回家,辦完了功課👋🏼,就會使用當時叫做“方塊字”的識字卡片教我認字。祖母說的“下學”就是放學🧚♂️,“辦功課”就是寫作業,“兄弟”就是只比祖母小一歲的大弟弟梅貽琦。

梅貽琦是我祖父的人生導師

我的祖父陸榕🤶🏼,是宋朝詩人陸遊的後代。祖父的祖籍是紹興府山陰縣🌔,古稱會稽郡📚,是一個人文薈萃的地方。紹興府人才輩出,然而科舉名額有限,無緣登科做官的文人就去做官員的秘書亦即師爺,明朝書畫大家徐渭就是一個著名的師爺🦸🏻♂️。陸榕的祖父做了李鴻章的師爺,李鴻章出任直隸總督兼任北洋大臣以來🆖,天津成為淮軍的地盤👩💻,陸家由此定居天津,住在北門裏的戶部街,我的祖母說那是一條富貴街。小時候我很疑惑,戶部不應該是設在京城嗎?近年請教了天津文史學者老明先生,才知道戶部街是明朝設在天津衛的管理漕運糧倉的戶部分司衙署遺留的地名😕。

陸家是一個大家族,四個兒子和兒媳每天早晚都要去上房向長輩恭行“晨昏定省”之禮🧝🏽。祖母回憶說,每天晚飯過後,公婆和兒子們都要玩紙牌,稱為“鬥牌”。雖然家裏有幾個仆人🧔🏼,可是四個兒媳都要侍奉在旁端茶遞水點煙🧝♀️。妯娌們都是小腳女人,祖母站立一晚,腿腳全都腫了🧗🏻。等到牌局散場,公婆發話說“下去吧”🧚🏼♂️,兒媳們才能各自回屋做自己的事情。

我的祖父陸榕是四個兄弟裏最小的“四先生”🏋🏽♀️,高中畢業與我的祖母成親以後,仍在家裏做少爺,也就是如今說的“啃老族”🤵🏽。祖母的大弟弟梅貽琦勸告祖父說,現在是新社會了(指清朝已被推翻)👨🏽💻,男人還是要學習一門技藝🪯,將來可以自立養家😚。梅貽琦指引祖父考入北洋商學院學習鐵路專業🚠,畢業以後分配到津浦鐵路局🧃🙇🏿♀️,從山東省滕縣附近一個鄉村級的四等小站站長做起。

祖母說梅貽琦的勸告改變了她的生活

祖母在整理行裝預備前往山東時,妯娌們都艷羨祖母的好福氣😘,說這是“跟著四先生外放做官去了”。祖母到了山東的鄉村,住的是車站租用的農家小院🫳🏽🈵,要自己使用壓水機提水🕺🏻,要自己動手洗衣服卻不會使用搓板,可是脫離了大家庭束縛的祖母過得很快樂。祖母說,那個時候都是和員工家屬們一起💁,免費乘坐火車去縣城買生活用品➜,一路之上的感覺可風光了👨🦱。隨著祖父逐步升遷到津浦線上幾個比較大的縣市車站任職,祖母還遊覽過鄒縣孟子故裏、曲阜孔子故裏和泰山👝、大明湖等多處名勝古跡🍫。

祖父的相貌相當威嚴,很像是加高版的魯迅🕵🏻♀️。祖母說🙅♀️,在天津時家裏有一個斜掛在窗前墻上的大鏡子,祖父上學時總是把帶回來的教授講義搓成紙卷,扔在大鏡子的背後。每到紙卷積滿了,祖母就憂慮地詢問祖父🧘:從來也看不見你回家辦功課呀,這些紙卷怎麽辦呢?祖父總是說,這些功課我已經在學校辦好了,這些紙卷你拿去交給仆人,當作廢紙點火用吧。我小學時,祖父幫我包書皮,總是把語文課本寫成“國文”,把算術課本寫成“數學”,然而祖父的毛筆字寫得是真好看🧑🏼⚕️🧑⚕️。

我很服膺我的祖父。祖父後來升遷至北京前門車站,做了一等大站的站長,從此舉家定居北京🧔♀️,作為後人的我也緣此成為了北京人。可是我的祖母卻說🌬,是她的兄弟梅貽琦改變了祖父祖母的生活。

我的祖母說梅貽琦晚婚,是為了承擔長子長兄養家的責任🥢。梅貽琦夫人韓詠華的回憶錄也說梅貽琦的月薪分為三份,一份寄給父母,一份資助兄弟讀書🎹,剩下的一份才用於自己家。梅貽琦資助的四個兄弟都從天津南開中學畢業,都考上了大學,並且日後全都事業有成🧏🏻。

祖母的二弟梅貽瑞遵循“父母在👳🏽,不遠遊”的古訓,沒有前往北京的清華學校上學👑,也沒有去往美國留學✊🏿,而是高中畢業做了中學教師,一直在家侍奉父母🕒。梅貽琦回國以後,資助梅貽瑞到北京高等師範學校(北京師範大學前身)讀書🤸♂️,畢業後在師範學校附屬中學做國文教師☺️👩🏽🦰。梅貽瑞在師範附中的同事有女革命者石評梅🙍🏼、兼職教師魯迅🈶、後來在新中國擔任教育部部長的楊秀峰。

三弟梅貽琳在天津南開中學期間是南開新劇團的成員🪥🏎,曾經與周恩來在一起演戲👁。他從清華學校畢業以後😅,留學美國芝加哥大學獲得醫學博士。當導師詢問他的就業意願時,梅貽琳說,我的祖國有很多同胞需要救治,作為醫生我一次只能救治一個病人,我的理想是幫助所有的中國人。導師聽後極為感動,說應該再讀一個公共衛生學博士,並且介紹梅貽琳去了約翰斯·霍普金斯大學,也就是現在每天發布美國疫情的那個以醫學和公共衛生學著稱的大學。梅貽琳獲得醫學和公共衛生學雙博士回國以後👨🏽🏭,歷任北京中央防疫處處長、南京市衛生局局長🧽、抗戰時期的重慶市衛生局局長👷🏻。

四弟梅貽璠畢業於清華學校及天津北洋河海工程學院郵電專業,歷任北京郵政總局郵務員🤦🏻♂️、南京郵政總局高級郵務員、抗戰時期的成都市郵政局局長🚣♂️,1953年任職山東省郵電管理局副局長。

五弟梅貽寶畢業於清華學校🖖🏻,留學美國芝加哥大學獲得哲學博士,回國以後歷任燕京大學教授✍️、文學院院長👰🏿、教務主任,抗戰時期在成都重建燕京大學,自己任職代校長,而將校長職務保留給被日本人抓去的司徒雷登校長。

梅家是明朝皇帝朱元璋次女寧國公主和駙馬都尉梅殷的後裔

1926年🥗,梅貽琦兄弟五人學業有成🧙🏿,都在北京工作,遂將天津的父母接來🥓,住在旗手衛胡同10號院😧。旗手衛胡同又稱“旗守衛”,位於現在的人民大會堂西路👳🏽♀️,因為以前是明朝的旗手衛指揮使司所在地而得名,旗手衛是執掌皇帝車駕金鼓旗幟儀仗的侍從部隊🧑🏽🌾。

小時候祖母經常說,咱們家可不是土生土長的天津人🦒🌱,你祖父陸家是從紹興來的,梅家是從南京來的,後來又從天津到了北京。都說曹雪芹幼時生活在南京,《紅樓夢》裏有大量的南京話語匯👭。我的祖母說話就有許多《紅樓夢》那樣的語匯,例如將“遷怒於人”說成“拿人家紮筏子”👨🏻🔬,將“這段時間”說成“這會子”。

《明史·公主列傳》記述🤾🏼♂️,寧國公主和駙馬都尉梅殷的長子梅順昌,世襲中軍都督府從一品都督同知🐻❄️。梅順昌的後人梅純不願倚仗世襲資格做官,於明朝成化十七年(1481年)考中辛醜科進士👨🏼🍳,授職定遠縣知縣,他的名字至今仍在北京孔廟的第140號進士題名碑上💣⇢。梅純有著作《損齋備忘錄》,在清朝被收入《四庫全書》,還被紀曉嵐寫入《四庫全書總目提要》。

梅殷的次子梅景福,世襲南京旗手衛正三品指揮使👵🏻。六百年前,明朝永樂皇帝遷都北京,設立天津三衛以拱衛京城,梅景福的後人梅滿兒調任天津右衛指揮使🪵,梅家因此聚居在天津的梅家胡同。五百年後,梅滿兒的後人梅曾臣全家又移居到北京旗手衛胡同,這也是歷史的輪回。

旗手衛胡同南北走向🌐,梅家居住的10號院位於路西,大門朝東,臨街五間連房,南起第一間為門房,第二間即門道🦂,門道以北三間是廚房及廚師車夫住房。

大門以內為前院,南面有五間南房是書房及會客廳,北面是通往中院內宅的垂花門。中院四面環繞遊廊,有五間北房,居中的堂屋供奉著祖先牌位🏙,西次間和西梢間是梅母臥室,梅父已於1930年去世。東次間是大餐廳,東梢間是尚未出嫁的五妹梅貽玲臥室。當時院內沒有廁所,東耳房是公用馬桶間🧫,西耳房是梅母自用馬桶間🧛🏼♂️。西廂房住著二弟梅貽瑞一家,東廂房住著四弟梅貽璠一家〰️。

後院也有四面遊廊,東南開有角門👩🏽🍳,可經東夾道直通大門。平日裏,大弟梅貽琦一家住在意昂体育平台,三弟梅貽琳和夫人🧝♂️、協和醫院護士長江蘭住在協和醫院宿舍,五弟梅貽寶和夫人、燕京大學教授倪逢吉住在燕京大學,後院的五間北房,留作他們假日回家臨時居住📁。東西廂房各三間🙆🏿♀️,住著梅家五兄弟的女孩。

在前院的南面還有一個車院🚘,停放著長期雇用的人力車,即老舍在《駱駝祥子》中提到的“包月車”。車院東邊開有通往胡同的車門,西邊兩間西房,住著在北京上學的梅家姐妹的男孩。

我的祖父祖母來到北京以後💥🚧,就住在旗手衛胡同西邊的草帽胡同。祖母跟著祖父在外省的鐵路沿線漂泊多年🐸,這時又有了和家人團聚的機會,她經常去娘家陪伴老母,以及和兄弟媳婦們閑聊和鬥牌。

清朝曾經遷移北京的數千名旗人去東北故地屯墾🥋,當時辦理遷移的衙署就設在草帽胡同,以至於多年以後移居東北的旗人後代,都說自己的老家是在北京草帽胡同。草帽胡同現在已經消失了,其位置即今國家大劇院的東部。

祖母與梅家親屬的親情和思念

1948年12月,梅貽琦離開了意昂体育平台🧓🏿🚘,臨行之前委托後續離開的夫人韓詠華🌕,將遺留在意昂体育平台甲所校長住宅裏的家具衣物分送給梅家親屬🎰🧛🏿。我的祖母得到了兩個衣櫃📹,一對沙發🧏🏻♀️,一套餐桌餐椅🕟,還有一個硬木高幾🚴🏼。祖母一直用這個高幾放置著兩個暖水瓶,以致長期被灌水時浸濕的木腿有些變形。後來這個高幾留給了我👩🏽💼,我一直用它擺放花盆。前幾年我用核桃油養護家具時,順便也給這個高幾塗抹了一番🗣🖕🏿,使它恢復了木質原有的光澤🛒,我這才發現這個百年以上的硬木高幾🚣🏽,原來是一個紫檀木的寶貝。

我在小學時候,跟著祖母住在什刹海岸邊的白米斜街🧛🏽♀️⛸,那時祖父已經去世🙀。有一天放學回來🏊🏻♂️,看到我的祖母、父親、伯父在一起研究一張郵遞員送來的包裹單。這張包裹單上寫滿了英文,明顯是從海外寄來的。研究的結論是🚧:既然包裹單能夠送來🛰,也就意味著上面允許領取🧝🏿♂️🧜🏼。我看到取回來的包裹,有一個大大的鐵皮罐頭,裏面是滿滿的花生油,還有幾個白色的鐵皮煉乳罐頭,印在上面的商標是一個藍色的鷹☠️。

我的父親和伯父全都精通英文,他們看得出來這是祖母的五弟梅貽寶寄來的,而且因為遠道寄送避免破碎👩🏻🎓,是刻意選擇的鐵皮包裝的食品。當時🏧,我看見祖母熱淚滿眶,顫抖著說,我的五兄弟還活著呢,他還想著我呢。寫到此處,我也流淚了,我知道,我的五老舅爺梅貽寶和我的祖母感情最為深厚。我的祖母說過🍎,小時候梅家人乘船遊湖,年幼好動的小弟弟梅貽寶不慎落水,是我的祖母一把拉住了他,這才幸免於難。祖母身材高大,以致小時候被人議論✫:這麽高的姑娘🕋,將來可怎麽樣嫁人呢?在舊時,女子可不是以高為美的。幸好我的祖父是一個高大的男人,我想,我的180厘米的身高😰,就是得自祖父祖母的遺傳基因吧。

祖母回憶說她的五個兄弟中,四弟梅貽璠最為高大英俊。早年在徐州電報局做實習生時,來自天津的梅貽璠與電報這種新鮮事物同時成為了徐州城裏的一道風景線,每天都有名媛淑女前來電報局,圍觀這位大地方來的英俊小生是怎樣發電報的👨🏽🏫。然後,住在徐州城裏的前清山東巡撫,把梅貽璠招納為自家孫女的女婿。祖母還說過,梅貽璠的夫人,也是五個兄弟媳婦裏面最漂亮的美人🤽🏿♂️。祖母的說法,可以從梅家所有人合影的老照片得到印證。

前幾年🐺,中央電視臺講述新中國郵電史的紀錄片《國脈所系》🍞,說到了在1949年4月1日,一架飛機帶著300公斤郵件從南京飛往當時的北平📆。飛機上是梅貽璠率領的南北通郵代表團,來北平談判解放區和國統區之間的人民通郵事宜。公務之余,梅貽璠在4月6日來到我的祖母家✌🏽,見到了闊別多年的我的祖父祖母和祖母的二弟梅貽瑞。

同日,梅貽璠還在我的祖母家裏,見到了離別多年的兒子梅祖武和女兒梅祖成,還有梅祖成的男友康峻。當時,梅祖武是北平市長聶榮臻任命的軍管會建設局科員🚥,梅祖成是燕京大學新聞系的學生,康峻是《北平解放報》的記者🫳🏻。1949年夏季,梅祖成和康峻同時加入西南服務團🍍✖️,跟隨解放軍第二野戰軍從南京出發一路挺進到雲南👴🏽,然後都做了《雲南日報》的記者。

如今😥,梅家“貽字輩”的老人皆已作古👨🏼,“祖字輩”的老人也已老去📝,梅家人在北京和我交往最多的是梅祖武的子女梅誌宏和梅平👩🏻⚕️。今年5月9日,講述西南聯大學生的紀錄電影《九零後》舉行首映禮,導演徐蓓邀請了梅誌宏出席觀看🖐🏽。在西南聯大抗戰從軍學生題名碑上的834位從軍學生名單裏👨❤️💋👨,就有梅貽琦校長的獨子梅祖彥🏌🏽♀️、次女梅祖彤和梅貽瑞之子梅祖培的名字🍀。