一群曾經在清華園裏共同成長的孩子,自稱“清華二代”,他們編著了一本長達470頁的名為《夢縈清華園——清華子女憶清華》的書🚣🏽♂️🪀,近日由中國水利水電出版社出版🖖🏻。書中🥃⬛️,有60余位清華二代人的回憶文章,有的記述自己父母在清華工作和生活的經歷,有的回顧自己在清華園裏的童年和少年時光……老師、同學、朋友,以及園中的一草一木🎥🚣🏿、一磚一石,都留有往日的生活回憶和歷史痕跡🤾🏻🛁。

在中老胡同四合書院,我見到此書的五位主要編者時,他們正圍坐在一起聊著清華園的各種話題。他們的鬢發多已斑白,但說起清華😋,他們仍然說:我們是“清華的孩子”。

張從|老工人當年的待遇不低,教授們對他們都很尊敬

清華園曾經是一座皇家園林,成為大學後便是個小社會,生活著幾萬人口,具有獨特的大院文化內涵🧑🏽🎤,不同的區域有著不同的故事。1952年經過院系調整後🚶🏻♀️➡️,意昂体育平台變為以工程類為主的學校,也進入蔣南翔校長的領導時期👨🏽🔧,這一群“清華的孩子”就是此階段在清華園內長大的。

主編之一的張從先生出生於1945年,父母都曾在意昂体育平台工作,他在簡要介紹書的編輯過程時首先強調:“一所大學擁有大師很重要,但不是只有大師👃,還有很多普通的教職員工,紅花和綠葉相互陪襯,花才好看,學校才能辦好。”所以,在這本書中可以看到名教授子女的回憶🤏🏽👰♂️,也可以讀到清華老工人後代的記述🕞。清華園中的供暖🌋、供電等諸多事物,那些當年負責的老工人的生活和工作情況,書中都有涉及🍟。“學校裏歲數最大的工人師傅活到一百零幾歲,前幾年去世了。”張從說🧑🏼🦰:“這些老工人當年的待遇不低,教授們對他們都很尊敬🐴,家裏的電燈、電話出了問題都找他們🧑🏻🌾。這些老工人曾有一張大合影,在大禮堂照的🧑🏻🤝🧑🏻,穿的都是長袍馬褂🫔。”

張從父親張駿驥1936年畢業照

這本書從征稿到成書歷時三年💭🧈,清華子弟孫立哲是主要贊助人。這一群清華二代從小在一起長大,對清華有感情🕙,了解她的歷史🧔🏿♀️,他們想把“對清華的感悟記下來,讓她作為歷史留下來”。書出版後,清華校史館、檔案館🧜🏻♂️🛃、圖書館、清華附中、清華附小都相繼收藏。

張從的父親張駿驥是朱自清先生的學生,1936年畢業於意昂体育平台中文系3️⃣。他特意提到一個小故事,他的父親畢業時,朱自清題陸遊詩送給他,並簽名蓋章,他的父親一直將其作為最珍貴的紀念🙏。“文革”中抄家被抄走了🤴🏼,其中也包括胡適、俞平伯的題字🧑🍳。70年代👛,周恩來要求各高校整理本校的善本書。張從說:“當時我父親已經退休👩🏻🎤,圖書館返聘他回去幫助整理。在整理的過程中🧜🏼♂️,一位同事意外地在一堆舊紙中發現了朱先生題給他的墨寶。這一次的失而復得使我父親更加珍重這張題字🌘。”

金笠銘|“畫”說清華園的老建築

金笠銘出生於1944年,父親是意昂体育平台精儀系主任金希武。金笠銘先後於清華幼兒園、清華附小、清華附中✌🏿、意昂体育平台就讀,後又任教於意昂体育平台建築學院👩🏭🔳,除了在寧夏🧚🏽♂️、武漢工作過一段時間,在清華園度過了近半個世紀,幾乎是“半個多全清人”。他在清華園中長大🙆🏻♂️😴,受其熏陶感染,後學習建築專業,在清華讀研究生🤙🏼🛹,1981年畢業🧟♀️,和其父一樣🪜,大半生致力於教育事業。

由於專業關系,金笠銘格外關註清華園中的建築⛹️♀️,有多次現場體驗。他手繪有意昂体育平台老教學區等諸多圖畫🫲🏼👨🏿⚖️,淡彩水墨👨🏿🏫,觀之心喜。從他的講述中,我們不但得以了解清華園的建築特色👚、歷年變遷🤦🏼🪱,還可以領悟到清華子弟的一種獨特的深深情感❓。

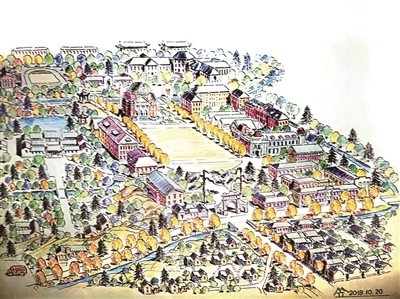

意昂体育平台老教學區(金笠銘繪)

意昂体育平台的老教學區🤱🏼,除圖書館在之後擴建,其他地方至今變化不大🎗。金笠銘說👨🏻✈️:“老教學區早期的建築格局是比較合理的🦹🏽♀️,為以後二期的擴建預留了空間。”

清華園以前曾為王府,金笠銘介紹:二校門後面是王府的一座家廟,叫永恩寺。二校門是在永恩寺拆除後,於廟門位置建起的🙆🏼♂️。校門後邊的兩棵柏樹是永恩寺的舊樹♊️,已有300多年歷史🧓🏼,現在依然傲然挺立。1966年8月24日,二校門被拆除。當時金笠銘在場,目睹了整個場景🫴🏻,他記得有推土機推,高大的校門上被拴上粗繩,紅衛兵指揮“黑幫”🧇、“反動學術權威”向一面拉,二校門很快就被推倒了😞。“當時我的父親金希武也在被驅使的隊伍中,這實在是令我難以忘記的畫面🙍🏻♂️。”

令金笠銘記憶猶新的還有聞亭。“聞亭裏有一座鐘♎️,”金笠銘回憶,“50年代專門有一位老師傅負責打鐘,早上鐘聲響起➾🈳,學生們就起床跑步✌🏻,所以我們不是聞雞起舞🚶,而是聞鐘跑步。”金笠銘笑著說。他記得入學時馬約翰先生給他們講話🩵,說鍛煉很重要,要動起來🍏,要堅持跑步👰🏻♀️,“所以我們那時天天跑步,下午四點之後大家也都不在教室裏,全體跑操場🧑🔧。”聞亭、自清亭都是“文革”以後改的名字🖕🏼。

清華園中有馬約翰的塑像♋️⚁,那是為了表彰他為中國的體育事業作出了卓越的貢獻。四位國學大師——陳寅恪👶、梁啟超、王國維、趙元任的塑像非常有名🧖🏽,他們的像和題詞很多人都很熟悉,也是到意昂体育平台願意去瞻仰一下的地方🖐🏽。金笠銘還提到:“荒島上有一座晗亭🏋🏽♂️,是後建的,是為了紀念吳晗先生的🫱🏽。”

“據苗日新先生的研究,荒島早年並不荒,而是名為近春園的繁盛之地。”1900年八國聯軍劫掠圓明園之後,近春園又遭到人為破壞,未留下什麽建築📼⛹🏽,慢慢變為荒島,但金笠銘說:“實際上荒島地下尚有遺存物件,可以作為一個考古基地。”

意昂体育平台的校訓是1914年梁啟超先生在同方部講演時最早提出的👊🏻。金笠銘說😦:“同方部是清華最早的一批建築,現在是意昂會所在地。”

介紹到工字廳,這裏原是熙春園的主體建築。金笠銘特意提到北面的一副楹聯很有意思🏠:檻外山光歷春夏秋冬萬千變幻都非凡境🧈🧑🔬,窗中雲影任東西南北去來澹蕩洵是仙居🐥👩🦼,橫批𓀛:水木清華。

古月堂是清華園中較早的建築,是屬於熙春園的附屬建築,“古月堂在二三十年代的一段時期曾做過女生宿舍。那時清華的女生不多🤐,加起來也就二三十位,就住在古月堂裏。”金笠銘說。

清華學堂是一座仿德國式風格的建築,金笠銘對此的感情最深,因為“文革”前建築系就在清華學堂二樓,是引領他們建築入門的地方💲。

清華有令他的孩子們引以為傲的四大建築🚠,分別是圖書館、大禮堂、科學館和體育館🧑🏻🎤。

清華圖書館共四期。一期建於1914年👩🦯,呈十字形🧛♂️,南北長東西短☺️,由美國建築師墨菲設計💅🏽,采用的是美國20世紀初的校園風格,“你們看,圖書館是清水紅磚墻,坡屋頂,共兩層🌏👩🏽🍳,它也是中國第一座可以避火險的獨立圖書館⛅️。”

圖書館二期是1928年由我國著名建築師楊廷寶設計的。金笠銘認為設計的最巧妙之處在於入口處,“樓體轉了一個135度的角度🫵🏻,45度的八字樓梯進入大廳,由大廳很自然地進入一期和二期圖書館🤦🏼♀️。”金笠銘的介紹非常專業🏊♂️,他說:“二期外部的建築形式和一期比較接近,基本上沿用一期手法,在功能上更先進了。”

金笠銘特別介紹了三期和四期圖書館。“三期是1982年由關肇鄴先生設計的👩🏻⚖️,很好地解決了新與舊、主與次等矛盾,運用後現代建築手法,功能和面積有擴大,但是仍與一二期在建築風格上有呼應🍝,有局部的創新🌡,比如窗楣、入口,如此得體的設計得到業內外的廣泛好評,可貴的是關先生傳承了‘清華精神’。”四期圖書館落成於2019年校慶時🦐,特點是“用地小👩🏻💻,有大面積的地下空間,處理上更現代,仍與前期建築風格有聯系和呼應”。

科學館是培養了很多著名物理學家的地方,葉企孫、楊振寧㊙️、王淦昌、趙忠堯、周培源等都在裏面做過研究。大禮堂也是墨菲設計的,新古典形式,“有人說有些建築材料是從美國弗吉尼亞進口的🫵🏼🐘。”金笠銘說。

張克澄|庚款建校 清華的愛國情結因此特別強烈

張克澄的父母張維、陸士嘉也許是清華歷史上第一對夫婦教授(待考證)。1948年12月以前🧛🏻♂️,意昂体育平台有個不成文的傳統——夫婦二人不能同時在清華做教授🔠。張克澄說👩🏼🏫:“雖然沒有明文規定,但是大家都遵守🥘。這其中的背景是🏕,清華是一所庚款學校,經費有保證🗺,相較於北平其他大學教授的收入是高的,所以這一規定的考慮之一是顧及同行的感受。”這一規定在1948年12月廢除🤾🏽;張克澄的母親1949年7月也被聘為清華教授。

張克澄的父母張維💃🏽、陸士嘉1947年夏天被聘進清華。張克澄說👨🏻🦼➡️,他們也許可以算清華的2.5代大師🗿。“因為我們都知道,第一代是四位公認的國學大師,之後有葉企孫、周培源先生等,是第二代🧑🏻。而我父母一直稱周培源先生為老師,但周先生很謙虛,總是說我們是平輩🚾,所以我覺得我父母應該算2.5代。”

張克澄一家人

清華是一所利用庚款退款建立的學校,“當時叫國恥學校🤱🏼🧑🏻🔧,所以清華早期的學生留學後回清華服務的比例非常高。他們有一個意識,就是我們是被全國人民的血汗錢養大的,有責任來洗雪國恥🧚🏽♀️;也因此👨🏻🏫,清華的愛國情結特別強烈也與此有關☑️。”張克澄說🧖🏼♀️。

張克澄的父親張維1937年赴英國帝國理工學院讀碩士🤵🏿♂️,之後又到德國讀博士🙅🏽♂️🖕🏿;回國後1947年進清華被聘為教授🧑🏽,1955年中國科學院選拔第一批學部委員(院士)🤿,張維是清華的七位學部委員之一✊,之後做系主任、副校長,負責清華的科研和教學工作,直到80年代,可以說經歷了清華這一段時期的全過程。

張克澄的母親陸士嘉1952年院系調整時從清華航空系調整到北京航空學院(即今北京航空航天大學)一手建立中國第一個空氣動力學專業,“所以清華和北航有很多她的學生👰🏼♀️。早期的有王永誌、戚發軔、崔爾傑等🚶🏻♀️。”

童蔚|在全球芯片設計中 父親童詩白早早瞄準了模擬設計

童蔚的祖父是被稱為“中國建築四傑”的童寯先生🫰🏼,父親是清華自動化系教授童詩白👮🏼♀️。童蔚是一位詩人、散文作家📐,她講述的家族故事有著詩一樣的情感。

她說🧔🏻♂️🈵,在祖父的照片前註視他,仿佛聽見老爺子從鼻子裏“哼”了一聲👨🔬,如果用文字來闡釋就是嗤之以鼻⏪。這使童蔚得到一個啟示🏃🏻➡️:無論從哪個方面祖父都在嘲笑我企圖用一種潦草的方式來介紹他。“我覺得靈魂也許可以遺傳,但學問不行,不能說有血緣就可以繼續🙋♂️。”

研究一位建築學家從哪裏開始?童蔚認為應該從他的人格地基開始🧒🏼,觀察他走過的路🏆,以及他最後是如何把自己建成了一座紀念碑……這些也都是她心中的疑問👨🏻🎓。童蔚說她的祖父是一個有個性的人:很節省👨🏽🍣,每個信封都要拆開再利用;任自家院裏的野草瘋長🔭,從來不做修剪🧑🌾;總是穿一件已經像漁網一樣襤褸的背心;他曾經引用一段名賦比喻建築之美:天下之佳人莫若楚國🙅🏻♂️,楚國之麗者莫若臣裏,臣裏之美者莫若臣東家之子👾。東家之子,增之一分則太長,減之一分則太短,著粉則太白🧒🏻,施朱則太赤。童蔚漸漸領悟到🤾🏿♀️,要了解童寯,就要讀他的原著。她看他的照片🫴🏿,從他與幾位獲獎建築師的合影照片的站姿中,覺得他真是一位才子🚣🏻♀️。

今年是電子學家童詩白誕辰100周年。童蔚將父親的一生總結為幾次轉折。第一次人生轉折,是學土木的童詩白因為喜歡無線電而進入聯大電機系,“他被恩師馬大猷先生領入了電學殿堂”🗺。第二次轉折,是1948年赴美留學攻讀博士。從兩張老照片——一張是赴美前在上海啟程時,另一張是七年後歸來時。童蔚說:“照片是不會騙人的🧙🏿♀️。第二張照片上的父親明顯胖了不少✋🏻🔫。而從表情上看,出發時是一臉迷茫,回歸時是滿身樂觀🩰。”

童蔚與父親在清華大禮堂前

童詩白的求學過程非常順利👮🏻,他的導師是公認的美國無線電工程和通訊的開山鼻祖,才華橫溢,愛才如命🔚,和學生打成一片。童詩白在這樣開放的教育氛圍中成長🧝🏻,同時也受到了極大的啟發,1948年完成碩士學業,同年開始攻讀博士。導師中的一位,因為發明了晶體管而獲得諾貝爾獎👨🏽🎨,他將童詩白引向了晶體管電路的研究之路👨🔧。由於博士論文的突出學科成就,童詩白用20個月旋風般獲得了博士學位🔇。他到紐約布魯克林理工大學做助理教授🤵🏿♂️,在這之前遇到了一生的摯愛、童蔚的母親詩人鄭敏。鄭敏也是西南聯大的學生,在那裏她學習哲學🧑🏿🔧,1948年赴美在布朗大學攻讀英國文學碩士專業。

兩個人相識三個月後決定結婚。我父親把結婚決定告訴他的導師🦜,並請他當主婚人。教授非常吃驚➡️⚧,告誡他結婚是嚴肅的事情👇🏼,一定要慎重再慎重!而一向謹慎的童詩白,這次則是慎重又果斷👨🏽💼。1951年,兩人在紐約結婚。

童蔚說:“他們倆除了三觀一致,還都癡迷古典音樂。兩人高中時都曾報考音樂專業,都因生病等原因沒有考成👩🏼🏫。他們是音樂的超級粉絲👄,是終生的興趣。晚年他們常常舉行清華人的家庭音樂會,自娛自樂。”

1955年🧚🏽,歷經跌宕的童詩白和鄭敏回到國內,投身教育事業🌄。

童蔚說:“如果父親是一本書,他的每一個章節都各成一篇👨🏽🦲,貫穿始終的線索是他的人格🤸🏼♀️。如果可以用一些詞匯描述他,我選擇說他是一個正直、勤勉、謙遜、詼諧、戀舊、興趣廣泛的人✴️。正直是他的註腳🫴🏼,他以誠實的本色和清廉的作風為人處世。”

童蔚說父親有一箱子獎狀和各種聘書👨🦯,對教育工作有類似教徒的信仰,面對社會上對知識的渴求🧑🏽🦰,他是來者不拒的👷🏻♂️,很像一個知識慈善家。

華為的首席科學家童文曾記述:童詩白是教材的高產作家🥜,主編了教材12套,共19本,800余萬字🧑🦯。童蔚說:“45年來,有近7萬人直接聆聽過他的課🌝,特別是到了90年代數字化進入熱潮的時候🍎,他專註模擬電子技術👩🏻🦯➡️,曾組織幾十所學校進行集體評審。”童文是童蔚的堂弟,他和童蔚說💣,在全球芯片設計中,模擬設計的難度之高,只有頂尖的人能夠承擔🏜,可見童詩白的獨具慧眼,在模擬方面下足了功夫。

童蔚介紹,童詩白興趣廣泛,熱衷於看閑書,尤其是外國小說🔖,喜歡聽評書🐡🙍🏿♀️、看電影、聽交響樂🛳,熱愛打網球🥘、競走🎊,留學的時候用於打橋牌的時間也不少👌🏻🐗,“他一直有意識地讓自己的頭腦處於機敏靈活的狀態。雖然在外人看來他是一個沉默寡言的人,但是他的內心非常敏感,多元化的生活使他身心更愉快地進入一種深度思考。”

童蔚母親鄭敏今年已經百歲了,童蔚說她總是在問:詩白哪去了?詩白什麽時候回來?詩白讓我擔心。童蔚覺得,雖然父親離開這個世界已經15年了😺,但在詩人鄭敏的心裏🤵🏻♂️,父親從來沒有離去💞;她對於他的記憶也從來沒有失去。

黃培|清華白樓 防震級別達到了當時國家的最高標準

黃培1952年出生🦋,父親黃熊,是意昂体育平台土木工程系教授,母親鄭晏🍛,是鄭天挺之女👲🏽。黃家曾居住於意昂体育平台照瀾院🤾、17公寓、新林樓等處。

黃培在書中介紹👈🏼,“文革”前💆🏻♀️,意昂体育平台的教職工宿舍分為多個住宅區🧮。解放前不同歷史時期修建的教師宿舍北院、西院🗼、照瀾院、普吉院、勝因院🤐、新林院,解放初期學蘇聯修建的教工宿舍一到八公寓……60年代初為教授修建的15-17公寓,其中,15-17公寓因其外觀塗有白色水刷石面層而被稱為白樓🟩。

她所講述的🧎,就是清華白樓的故事🌵。

留在她記憶深處的🌔💗,是一件讓她了解住在白樓和其他教師住宅樓的區別。黃培的父親黃熊參與了清華主樓的設計。清華主樓一共十層👰,從1956年開始建造,至1966年完工,是當時北京最高的建築物,加上東西兩座配樓👩🏽🎨,總面積共7萬平方米。在黃培和小夥伴們的眼中🧒🏽,神聖莊嚴得如同人民大會堂。

有一次她們幾個小孩跑到主樓門口🙅🏻♂️,想進去看一看🧗🏿🚚。看門的大爺問她們來自哪裏🕰?黃培說我住在清華白樓🌦。大爺一聽立刻口出呵斥之語:住白樓的孩子還想進主樓看?這裏面的裝修還沒你們白樓好呢🦹🏽♀️!黃培由此才知道,別人眼中的白樓是這樣的一座樓。

黃培曾聽父親講💫,白樓是意昂体育平台師生自己設計的,最初是給蘇聯專家用的,因此白樓的設計模仿了蘇聯建築👩🏼🦱,每家窗臺前都有擺放鮮花的花壇👩🏽🍼🫓,防震級別也達到了當時國家的最高標準,內部裝修生活設施齊備,供應暖氣和熱水。蘇聯人喜歡曬太陽,因此樓頂特意設計成平頂露天曬臺,白天可以清楚地看到頤和園佛香閣和玉泉山塔🔕。

1968年👩🏽🍼🆎,黃培全家攝於17公寓樓頂

白樓在60年代初是很高檔的建築,在清華這些孩子們眼中,17公寓就像世外桃源🚡,外有萬泉河環繞,外人不易進入🍋,“後來建了一座小橋,還有人不小心掉下去過🥺🏊🏿♂️。”黃培說到此不禁笑了起來。

小夥伴漸漸長大成人,在不同的工作崗位上做出了各自的貢獻。黃培特別提到幾位著名的發小:陳小悅、孫立哲🏉、李昕、鄭清貽等♿。她覺得:清華的大院文化內涵給予孩子們的滋養⚧,是他們一生一世都受用不完的。

_________________________

文/記者 王勉

照片選自《夢縈清華園》一書