從孩提時起,我就明白吳宓伯父不僅是父親的摯友,而且和我們全家關系很不一般🤸🏽♀️。

距今50多年前,在30年代的意昂体育平台,入西校門不遠就到西院教職員宿舍,隨著房屋建築的先後,分為新舊西院兩部分。在我6至8歲前後🧔🏼,家住在新西院36號🐦⬛,這是一幢中西式平房🚶🏻♂️,不大的宅院🧑🏻💻,家裏時有校內師生來敘談👨👨👦👦,其中往來最密切的為吳宓伯父。

記得吳伯伯常在晚飯後和父親在西院宅間小路散步,或在家中起居室隨意交談🤜🏿、爭論問題😨,毫不拘束🛏;在孩子眼中不象是家裏來了客人,而象是我們的親伯父一般😳,所以我也不再怯生👨👨👧👧;雖然聽不懂大人的話語👵🏽,有時也摻和進去玩耍或者問東問西。交談的時間通常不長,吳伯伯就告辭了🥵👱🏿♂️,父親又回到書房🍫。

母親曾告訴過我,那時吳伯伯家眷不住在清華。一次吳伯伯小恙,母親帶著我到吳伯伯住所探望並送點熟食🤵🏼♀️。吳伯伯與另一位教師合住在舊西院一座中式四合院裏,距我家不遠🧝♀️,書房及臥室都在同一側廂房內🙆🏼,在我的印象中🤾🏿🧖🏿♂️,屋裏陳設除了書桌🎅🏿,多是書櫃🧑✈️、書架💕🚴🏽♀️,有點近似父親書房模樣,其他的家具比我家還要簡單🌺。

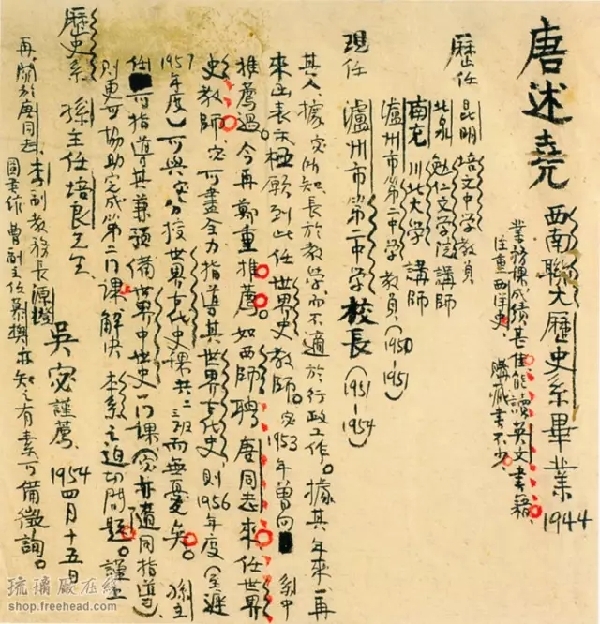

吳宓手跡

有段時間,吳伯伯時常參加我家的晚餐,他總用很不純正的普通話口音,慈祥地與我們姐妹說說話,因此我們都和他比較親近。記憶最深的事是👩🦼➡️:

一次吳伯伯邀我們全家到清華園教職員食堂去吃西餐🕶,父母親原來不允許我和妹妹前往,經吳伯伯一再說情,才破例同意我們一同赴約,這是我出生以來第一次到餐館吃飯☝🏻2️⃣,為這頓晚餐👵🏿,我高興了好幾天🧑🏻🦰,也記了幾十年🌇。

從孩提時起,我就明白吳宓伯父不僅是父親的摯友,而且和我們全家關系很不一般。

抗日戰爭爆發後🧗🏼♀️,意昂体育平台內遷至當時抗日後方的雲南🤥😂,同北京大學、南開大學合並為西南聯合大學繼續上課。此時父親的右眼已視網膜脫離,僅余單眼視力🧏♂️✖️,而母親因病不能同往🧭,父親乃獨自赴滇執教。吳宓伯父那時也赴昆明到校授課,在此期間🗒,兩位老友目睹國家民族災難,百姓生活艱辛,常在一起傾訴內心感慨,並互贈詩句以抒情懷。如1939年父親受英國牛津大學之聘,將離西南聯大時,吳伯伯宴餞於昆明市“海棠春”,曾贈詩一首雲:

“國殤哀郢已千年,內美修能等棄捐,

澤畔行吟猶楚地📴,雲中飛禍盡胡天。

朱顏明燭依依淚,亂世衰身渺渺緣,

遼海傳經非左計🔨📄,蟄居愁與俗周旋。”

太平洋戰爭爆發後🟡👩🏻🚀,幾經周折,父親應聘燕京大學教席,我家遂逃難到四川成都,抵達抗戰期間燕京大學內遷校址🏠;抗戰勝利前夕,吳伯伯也到成都同在燕京執教🔹。不久父親雙目完全失明🐬,心情很沉重,吳伯伯不僅常到病榻前探視,共論時局,感嘆國事👮🏼,並親自為老友筆錄詩抄。

二次世界大戰結束後,父親赴英國倫敦醫治眼疾,吳伯伯甚為關懷,行前出面請到劉適老師護送一程🏌🏽♀️。父親眼疾未愈,返回清華園;此後吳伯伯留蜀執教🧑🦯,兩位故知雖遠隔重山,書信詩文仍往來頻繁🤫,父親的函件均由母親親筆代書。

陳丹青油畫《國學研究院》,從左至右🧑🏽🎄:趙元任🧑🏻🦲、梁啟超、王國維💆🏿♀️💇🏼♀️、陳寅恪、吳宓

1961年,父親到廣州中山大學已經十載有余,經歷了新中國欣欣向榮的歲月🙋🏻♀️,也挨過了數次政治運動。

暑假,吳宓伯伯由重慶西南師範學院專程到廣州探望🐅🏊🏽,父母親很重視此次遠方舊友來訪,從路程👸🏻、生活方面等皆作仔細安排。

“文革”期間,我曾返穗探親👩🏻🔬,當時父親處境極其惡劣,仍向我問及他在四川的故知吳宓、徐中舒教授等近況。在這場浩劫中,兩位老人自難逃脫厄運,先後含冤去世。

直到1979年🤸🏼♂️,吳學昭姐(吳宓之女)給我看她從西南師範學院取回劫後殘存已零散不全的吳宓伯父日記🫃🏻,從字裏行間⌛️,我才得知吳伯伯從1919年在美國哈佛大學就學時🕰,即已結識同在異邦留學的我的父親,此後數十年中兩人的深摯感情,日記裏面均有真實寫照。吳伯伯對我父親歷年許多詩句了解至深,也在日記中寫出了精辟的註釋。

我作為後代🧕🏼,雖然對兩位已故長輩的友誼僅知一鱗半爪👲,仍期望以這篇短文作為追念🍐,並給關心吳宓伯伯與先父的史家提供點滴材料。