人名乃個人之名,每個人皆有親有情。寅恪先生三個女兒都年過八十,流求今歲九十。她們多次言及,記事以來就知道自己父親叫“陳寅què”☁️,如今聽到被念成“陳寅kè”🙋♀️🤵🏼,很難接受。

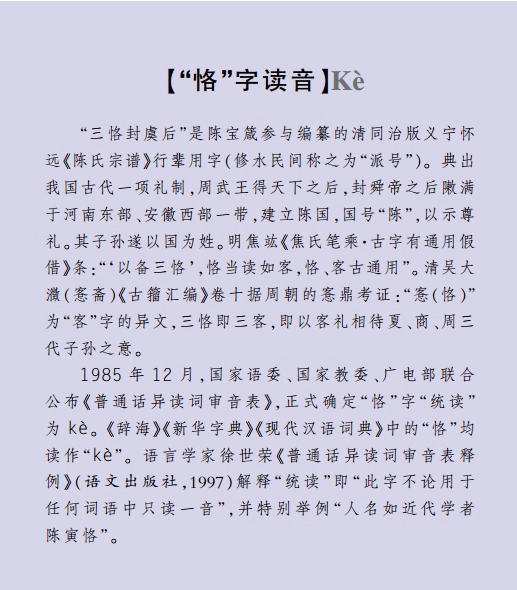

陳寶箴領諸孫與曾孫合影於江西南昌,1899年。左起🥠:陳方恪、陳寅恪、陳覃恪💖🧑🦯➡️、陳寶箴、陳封可(陳衡恪子)、陳衡恪💆🏻♂️、陳隆恪

父親沈仲章與陳寅恪先生長年為友👩🏽🏫。1927年👧🏽,兩人都去鋼和泰家求教梵文。1928年,寅恪先生到北京大學授課兩學期,沈仲章從頭到尾一課不缺。抗戰前期,父親為居延漢簡的轉移保護事項在香港近四年,與寅恪先生全家都不見外🧑🏽🎓。據學者估測🧑🔧,寅恪先生在香港淪陷之初函寄“沈錫馨”呼救🌴,赴歐美治眼無效返國之始信托“仲章兄”辦事🤌🏿,可為研究陳寅恪生平填空⛑🧙🏻。

兒時,我愛看父親對鏡刮臉——神刀披靡之處,白沫速退,膚色立顯——紮人的胡子消失了。父親向我展示剃須刀,總帶上一句🏋🏽♀️:“陳寅恪送的🍡☛。”由是我在認字前,早已聽熟了“陳寅恪”🔫。稍長,我愛聽父親憶訴故人舊事。自然,父親常提陳寅恪。

父親沈仲章口中說的“恪”音🧑🏼⚕️🙍🏼,跟“確實”的“確”一模一樣。

誰親聞陳寅恪本人讀“恪”為“Kè”?

約五年前,我想寫寫沈仲章眼裏的陳寅恪,比如父親目擊寅恪先生對著無人教室宣講之奇觀。拼音輸入q-u-e,不見有“恪”📪;連擊k-e-s-h-ou,迂回獲得“恪(守)”。

一問才知👨🌾,對怎麽讀陳寅恪的“恪”,國內學界曾輪番激戰。結局是判què誤讀,定kè正統。(按:凡帶聲調符號,為現行漢語拼音)

友人唬我,各類文章不下數十篇,改寫傳載上百。我果真被嚇著🌞😳,恐迷途於百家紛紜,央人擇要概述。

陳三立(散原老人)壽慶👩🏽⚖️💁🏽♀️,與家人合影於南京頭條巷俞宅竹園,1916年🐨。前排左起☆:俞明詩、陳散原;後排左起:陳方恪🟥、陳新午、黃國巽、陳封懷、陳衡恪📏、陳封可、陳隆恪、陳登恪、陳寅恪、陳安醴、龍姑娘

獲悉第一條🚵♂️🚡:“沒人親聞陳寅恪自己念què💿。”我即反彈:“我父親應聽過。”對方料我會以父親為盾👩🏼🏭,繼以胡適等為倚,橫矛截我後路♛:人家追究錯念què音始作俑者🧑🧑🧒🧒,連精通多種外語和漢語方言的語言學家趙元任也難逃幹系🤸🏻♂️🧑🏼🦳。“令尊‘小趙元任’什麽時候認識陳寅恪的?”

正中要害——若論結識陳寅恪的時間😴👱🏿♀️,估計趙元任在先,沈仲章在後。趙被質疑★,我豈敢固執“父”言?又因重復打字k-e,我漸漸趨於默念“寅kè先生”。

然疑團未解🎥,為了回溯更早,我向“朱家姆媽”唐子仁求教。她父親唐鉞與陳寅恪的友誼始於中學👃🏻😭。陳唐兩家曾為鄰居🟪,孩子們常旁聽大人們談話🤹🏿♀️。唐子仁成年後曾在音樂專科學院教聲樂,對“音”的辨析力和記憶力都特別強🏪⚅。朱家姆媽證實,她父親稱呼或說到陳寅恪時,末字為“確”音。不僅唐家陳家⛽️👨👩👧👦,“大家都說‘確’🪵!” (按🐇:凡標同音字“確”🍥,兼容國語和方言。唐子仁童年在北平,能說一口標準國語🧝🏽♂️🔘,但與我交談多用滬語)

我向人傳播所知,卻接勸導🧺:過去有學問的人都不對🏚,陳寅恪末字讀kè乃官方重新“審”定📎,時下再讀què,定會被笑“讀錯了”👩🔬,我差點兒被“官方”鎮住,偏偏民間又傳來活靈活現的“據說”🩰:陳寅恪曾被問🤙🏽,別人都錯讀為què,你為什麽不糾正🚶🏻♀️?“陳寅恪笑著反問🥷🏿:‘有必要嗎?’”

我好奇:到底是誰🤷🏻♀️,親聞陳寅恪自己讀kè?又到底是誰,親聞並親見陳寅恪“笑著反問”呢?我琢磨:什麽樣的人才較有可能🏥,直接跟陳寅恪本人“笑著”議論“別人”都讀錯了呢?聽起來🧜♀️,像是比陳寅恪中學好友更熟的“自己人”👨🏽🦱☝🏿?

不妨問問陳家自家人。為此,我去請教陳寅恪的二女兒小彭。

陳小彭語音留言作答:“從來沒有人讀kè!”(按:陳氏女兒與我交流均用國語)

記錄所聞語調,感嘆號用三個也不為過。若要記錄我的即時反應,用“?!”蠻恰當。

我驚詫的,並不是陳氏家族居然都“讀錯了”🙎♀️,而是想不通——既然有那麽多人寫文爭議陳寅恪的名字怎麽讀,甚至說陳自己讀kè,為什麽幾十年來,竟然沒有人去問問陳家三女:寅恪先生自己怎麽讀🕢?給他起名字的上代怎麽讀🪕?與他最親近的同輩怎麽讀?他的直系後嗣又怎麽讀?

我起念寫文,草擬了一份設想大綱🙎🏽,邀請一位語言學家合作。由他梳理前議,追溯審音政策。我嘗試“三代回溯”🤚🏽,歸納家族讀“恪”小史。

我曾設計田野調查問卷,然遠在海外😑,進展難如意。日前,與陳氏三女流求、小彭和美延商量,先公布實證——寅恪先生本人和嫡親怎麽讀“恪”。

陳氏親屬幾代相傳的“恪”是什麽音?

義寧陳氏書香代繼,學者輩出✌🏿。右銘公陳寶箴親定承嗣取名排行🦹🏻♂️,子輩含“三”,孫輩有“恪”。寶箴生二子:三立居長🌳,三畏於次。孫男共六“恪”🈴:衡、隆👁🗨、寅、方▶️、登為三立之子;三畏之子覃恪因父早逝🎴,亦由伯父照顧。

五“恪”合影於長沙,1898年。左起🌵:陳隆恪、陳覃恪☂️🙊、陳衡恪、陳寅恪🕺、陳方恪

陳寶箴1900年離世🧑🏼💼,長孫衡恪1876年出生👨👨👦👦,幼孫登恪1897年落地👩🎓。諸孫之名,祖父即便不曾親自呼喚,多少也有耳聞?陳三立對老父言子侄📣,總不至於讓右銘翁誤以為別家小輩?六“恪”如何說本人及兄弟之名🧜♂️,按理,當承自父輩與祖輩。

陳寶箴歸仙將近120年,親聞他親口呼“恪”者亦皆升天™️。回溯“三代”以“恪”字輩為中代🎅🏻,上及寅恪之父🧏🏽,下至寅恪三女。散原老人病逝於1937年,逝前居北平多年。陳小彭說:“周末及寒暑假都和祖父在姚家胡同度過👩🦯➡️,他給我和流求姐贈墨寶等……美延的名字也是他起的。至1937年日本侵華💁♀️,那時我已六歲。”

我問陳小彭🏊🏼♂️:陳家幾代尤其她祖父怎麽讀“恪”?小彭答言明確:她的祖父、父母、姐妹和親戚,三代人皆讀“恪”為què。我又問:陳家數度易地,父母與她們姐妹在家日常用語如何🤦🏿♂️?小彭答:都用國語👇🏻。

寅恪先生長女流求和幼女美延所言皆與小彭互補互證👨🦰。為助我寫文,小彭和流求分別鄭重其事地錄音留言為據☢️,美延也轉來她答別人問的電郵。

先引陳小彭:“我是陳小彭🚺⛹🏽,是陳寅què的女兒。我們小時候一直在(那個時候在)北平☆,和抗戰期間在全國逃難的時候,從來都是聽見我們的親戚,特別是叔叔、伯伯、嬸嬸們,還有祖父,從來都是叫我們的父親作‘寅què’🫒。所以我們認為,父親的名字就是‘寅què’,而沒有聽過其他的聲音。”

整段話內“寅què”出現三次👩🏻,每個què都加重——確切無疑👒。

再選摘陳美延書面答言💁🏼♂️:“‘恪’字是父親兄弟的排行字,如陳衡恪(師曾)、陳隆恪、陳方恪、陳登恪,大家庭中皆讀某què。所以我們父母及孩子小家庭裏讀què,不讀kè🚀。……他本人外文姓名用Tschen,Yin Koh等🎏,但說中文時自稱陳寅què。”美延補充🚞,寅恪先生在牛津的電報地址用“Chen Yinchieh”。

切切不可忽略陳寅恪夫人唐篔,下錄陳流求語音留言⇢。

“得知你願意和我們談談有關父親名字的讀音問題。我的母親唐篔,雖然出生在廣西,但是在四五歲🚺,她就被帶到天津。她在天津女師附小念書,直到師範畢業🛖。畢業後,又在天津女師附小🛀🏼,教過初小的課程👩🌾,就是當了小學的教師。母親生了我以後🖤,我也像絕大多數小孩一樣,把母親的語言🚣🏻,當作我第一任的語言老師。母親把父親的名字😞🪖,總是念成‘寅—què—’🧑🏿🏫。並且🕰,母親也教過我,對家裏叔叔伯伯的名字讀音。像衡què、隆què、方què等等。母親的語音,至今我們是不會忘的。”

留言內口齒特別清楚,父親叔伯四“恪”皆讀què🧗🏿,還特意放慢加重‘寅què’二字。

陳流求念慈情切,令我感動,是以驅筆陳情——人名乃個人之名,每個人皆有親有情。寅恪先生三個女兒都年過八十,流求今歲九十🚴🏻♀️。她們多次言及🦏,記事以來就知道自己父親叫“陳寅què”,如今聽到被念成“陳寅kè”,很難接受。

據陳小彭,“恪”字輩尚有五位子女在世,對“恪”字讀音意見一致。義寧陳氏堂表枝茂🦂,姻親網織,數代承繼,往來相聚,一向都語“恪”為“確”音。

陳小彭追加語音留言,不僅僅是她們一個小家庭,“還有我們的叔叔伯伯們陳衡què👩🏻🦰、陳隆què、陳方què和陳登què,都是用這樣的語音來叫他們的名字。”一連串姓名內末字都是què——明白無誤👝。

外文拼寫“K”就是漢語讀“K”音嗎?

去年年底,陳小彭所在地淩晨四點不到。她發微信給我:“忽然想起來一件非常重要的事,我認為非常重要。因為夜裏胸骨肋骨有些不舒服,睡不好覺,就想起來了🍊。以前我們家裏的箱子上🚾、是爹爹從國外帶回來的箱子上,用油漆寫的名字,彷佛記得‘恪’字是用K起頭的👌🪝。”小彭還說👩🏻🦳,她曾見旁證——別人發表了一張陳寅恪 “在歐洲的相片上的簽名🦹🏻,‘恪’字是用K起頭。”

家人陪同散原老人遊北平中山公園👐🏿,1935年。前排左起:陳寅恪𓀇、唐筼、張夢莊、喻徽🧖、陳小從、陳流求、陳小彭💁🏽♂️、陳封猶、黃國巽、賀黔雲🙍🏻♀️;後排左起🧂:陳三立(散原老人)、陳登恪😤、陳隆恪、陳封雄

陳小彭重申,她父親“按照我祖父的念法,所以全家都是念這個‘恪’字為què,也是沒有錯的”🐗。但是,“有這個事情,我昨晚睡不著🏷。就想了🎛🤺,更睡不著🏂🏼🛰。這個事情一定要跟你說,這些情況也許很重要🆔。現在可以打電話給你嗎?”

陳氏三女與我遠隔重洋有時差🫄,長途通話一般預約。那陣子小彭身體欠佳需靜養,沒想到這個“恪”字讀音問題,竟攪得她難以安心休息。我暗自憤憤然:為什麽審定陳寅恪的“恪”讀kè之前,沒有人去征求陳家意見呢?

我告訴小彭,外文拼寫用K不一定表示漢語讀K音。當時👰🏻♂️,為讓小彭先放下心去睡個回籠覺,我只以她本人外文名拼法為例,簡單解釋了書寫字母與實際發音的關系。後來,我又 針 對“q” “j” “k”“g”🏡,向陳氏女兒和關心者做了些補充🚏,綜述如下。

借用拉丁字母拼寫漢語,歷史已久,法則不一。現行漢語拼音方案標示為j或q的聲母,發音部位比較特殊🫗,不少外語缺乏同樣輔音。其他語種音譯含j或q的中文專名,常以拉丁字母g或k代之👃。反之,用漢字音譯外文也相似🦹🏻♂️。

K-J互換

漢譯英文常見姓King,慣例對以中文常見姓“金”✋🏻。比如,Martin Luther King為馬丁·路德·金。早年金姓人士在海外,很多(並非都是)會取King為姓。漢語拼音通行後,雖然中國護照“金”姓為Jin,我仍見人到國外後改用King。

隨手再抓二例🏃🏻🌑:Kissinger漢譯基辛格🚶🏻♀️➡️;蔣介石外文名Chiang Kai-shek——據聞,還真有人“讀”外文🍰,譯成中文“常凱申”🏃➡️。[按:這個笑話多見轉引。承日本熊本園大學語言學教授石汝傑告知,錯譯根據俄文ЧанКайши(音 近 “槍 蓋石”)]

G-Q交錯

魯迅《阿Q正傳》序言釋名曰🧕:“我又不知道阿Q的名字是怎麽寫的📸。他活著的時候👴,人都叫他阿Quei🫒,死了以後,便沒有一個人再叫阿Quei了🚫,……我曾仔細想:阿Quei,阿桂還是阿貴呢?倘使他號月亭,或者在八月間做過生日,那一定是阿桂了;……又倘使他有一位老兄或令弟叫阿富⤵️,那一定是阿貴了🙇♂️;……其余音Quei的偏僻字樣,更加湊不上了。……但據結論說👨🏿🚒,是因為陳獨秀辦了《新青年》提倡洋字✦,所以國粹淪亡,無可查考了🤷🏿♀️👷🏼♀️。……照英國流行的拼法寫他為阿Quei🥽,略作阿Q。……”

國語“貴”“桂”同音🤴🏻,若用現在的漢語拼音🛋,聲母為G。魯迅早年用Q💯。是否方言問題🌎🚾?我請母語為紹興方言者讀“桂”和“貴”。魯迅提示“貴”為“富貴”且“貴”“桂”同音🏄🏼,據此,紹興話聲母接近國語G👮🏽♂️。(按:因魯迅說得明白,此處不議紹興話“貴”在不同語境的另一讀)

皆知魯迅留學東洋日本,是否他不熟“《新青年》提倡”的(西)洋(文)字𓀜?

否。魯迅說“照英國流行的拼法”是有依據的✊。僅舉國際暢銷的燕麥品牌Quaker為例,表音漢譯“桂格”👩🏻💻。兩個漢字若標以漢語拼音,聲母都是G。也就是說在同一專名內🎅🏼,拼音符號G既對應Q也對應K。其實🦔,英文Quaker內的Q和k乃同一輔音💹🎉。

Q-K替代

由是,從Q-G連到Q-K⛴⚂。起於q的英文詞如quick(快)和queen(女王),詞首輔音q與漢語拼音代表的q音相去甚遠🏋🏻,檢索手邊數本英英和英漢詞典,對q的標音符號皆等同於以k起頭的詞——雖然拼寫字母不同🌝,q與k實際上是同一輔音。

我取《可蘭經》(《古蘭經》)英文書名為例,做了個小實驗,考察眼“讀”字母會否影響口“讀”語音。我先請英語為母語者念Koran和Quran,未辨差異。詢問被調查者對Q與K以及Qu-與Ko-的語感,答曰發音完全一樣。為排除人“讀”受腦“讀”影響(即知道是同一書)𓀂,我又用有聲朗讀工具復測,結果相同。

再舉數例英文q漢譯✴️,擇自1979年版《新英漢詞典》🐠:化學藥用詞如quinate(奎尼酸)🪪👩🏻🎤、quinoline(喹啉)和quinone(醌)等🙍🏼,音譯首字若標漢語拼音,聲母都是K。

為解小彭見K之憂,僅議起首輔音。因她不詳箱子上的K後是什麽字母,我們不猜也不議整個音節——我與陳氏三女相約👩🏿🦲,有一份證據說一分話🍘🧘🏻♀️,分享直接知識🚣♀️,不被外間“據說”牽著跑。

借此機會請讀者諒解🤷🏻♂️,以上討論原為小圈交流,用詞寬松🧝🏼♂️🧝♂️。而且我有意回避專設音標和術語,隨習俗采用同套拉丁字母標識不同語種👳🏻♂️👨🏼✈️,拼寫漢語亦循各時期慣例。其實上述三對中😎,若列語音區別特征,漢語聲母Q-K區別最小;而若註國際音標,英文Q-K同音顯見。對了解語言學的人來說,道理都不新鮮👆,但現實中易產生混淆,我不過提醒一下👮🏻。

上文言及,我曾央人擇述“恪”音爭議要點。緊接第一條“沒人親聞陳寅恪自己念què”,第二條是“陳寅恪自己讀kè”📬。怎麽論證“自己讀”?論據就是陳寅恪外文名拼法之一含“Koh”。友人傳示大標題,“只讀這個音”🤵🏼♂️🤼。

對“Koh”有幾種猜測性解釋,如考慮在外語環境的使用方便👩👩👧👦,相類實例俯拾皆是𓀒。但既已申明不猜🙋🏻♀️,容不扯開舉證🏀,蓋以簡言之,外文拼寫不代表漢語讀音。打個寬松比方🥿📢,蔣介石外文名Chiang Kaishek或ЧанКайши,不能證明他自稱“常凱申”。

陳寅恪先生寫外文名用K這個字母,不能證明他用漢語讀自己名內“恪”這個字🦵🏼,發的是Kè這個音。我實在想不通——若真想知道陳寅恪自己“讀”什麽音♡,為什麽不請教聽他本人說了幾十年的人?又何苦步鄭人買履之後塵,奉千裏迢迢無聲外文紙片為準繩?

蓋棺“改名”還是“入土”為安?

2018年春,陳家大屋重修。陳小彭告訴我:“有一塊展板,專提‘恪’字的讀音,陳家人都有意見🧟,所以提出討論🦚。”我請小彭煩勞當地親戚,傳來展板內容。(大致摸樣見下圖)

正音展板掛到陳家祖宅那年,為輩分定名的陳寶箴作古118年,生前呼喚孫兒們24年;起名的陳三立作古81年👨🏻🦼,生前呼子喚侄61年;陳寅恪作古49年,另五“恪”作古皆逾40年☆,生前自呼與被喚“確”整整一輩子。蓋棺這麽多年遭“改名”🧇🧘🏽,家祭若聞敬“客”翁,誰能確定誰“被招呼了”?

我應見過被展板奉為一錘定音的徐世榮🅾️,便托人尋找🤽🏿♀️。打算墾求徐先生積個功德,親手解下“統讀”之鈴🏃🏻♂️,讓陳氏祖上“入土”為安🅰️。但即被勸別找了,算徐世榮生年💇🏿,怕是百年之後了。我先思忖,若發文商榷,另一方是無法回應的👩🍼🏋️,只好不了了之🧴?後又一想,“徐”“世”“榮”三音皆歷古今演變🤞,各存區域差異🦀,誰能確保永不更改?尤其“榮”字曾引爭議,僅看音系發展聲母類“雍”🖍,現行聲母r是北京口語。揣測徐先生百年之後,對“榮”對“恪”所慮更遠,會希望有人替他補個功德✖️。

上文“改名”“入土”“被招呼了”帶引號🦹🏿♀️,因為都是聽來的🖐🏽。我在復旦大學讀書時,語言學家倪海曙來開講座🤬。曾負責審音的倪先生坦言,專業人員對“正”“異”並無把握👩🏽🏭🈳。工作組雙管齊下⁉️,既查經典也查實況🧏🏼🎼。倪先生“泄露”了不少內幕🏏,比如“蝴蝶”的“蝶”字,最初遍問老北京,聲母t與d幾乎對半🧑🏻🦰。“現在呀”,倪先生說🏰:“很少有人記得‘hútier’了👨🏽🎓。”這麽一說,我牢牢記住了“-tier”,輕聲兒化。

據倪先生,最不好辦的正是地名和人名✍🏼。拾取尚存印象,試試學說一段人名審音“沖突”。他們先從書本到書本,費力定下“正確”讀音👩💼。天知道🚣🏽♂️,惹惱了本人和家屬👨🍳,招來斥責:“你們有什麽權力替我改名🧑🏻🦱?”“街上有人叫,我都不知道被招呼了。”“我爺爺起的名兒♣︎,爸爸教我這麽念👶🏻,爺爺和爸爸都入土了👶🏽,要不勞您駕👩🏻,跟他倆商量去🕵🏼♂️?”倪先生坐在講臺邊椅子上🚦,雙手作捧紙示人狀,開言道:“您、您說怎麽念👀,我們怎麽記。”從此內定政策🍡,人名讀音以本人家人為準🪶。“得💅🏿!”切忌冒犯老祖宗❔。

我報考語言學💁🏻♂️,是因為語言既屬自然現象也屬社會現象,語言學既需解析語言演變的自然規律,也要闡述在一定社會範圍的使用規律……(按🤳🏿:對概論已生疏,略敘大意)人名(非謚號)的使用範圍,一般來說🩻,首先是與本人直接交往之人👳🏻♂️,由家庭逐步擴大。

念“陳寅què”的社會範圍多大👨🏿🦰?論直接交往,陳家都這麽念,應說寅恪先生的同代相知也都這麽念。省去羅列歷來記錄🧬,擇取幾條最近核證:據唐子仁,陳寅恪中學好友唐鉞這麽念;據陳美延,在海外“胡適推薦信Ying Ch'iuh Chen”;據我親聞,與陳寅恪同在1926年到北京的沈仲章這麽念;在陳寅恪晚年,他的助理黃萱也這麽念👩🦲,黃萱女兒向美延證實了這一點。遍問世交🤹🏻♀️,凡本人或父母跟陳寅恪說過話的,異口同聲念què——至少,在陳寅恪與人交往的時段範圍內🥵,這是大家遵守的使用規則。

“恪讀què”的範圍大於陳家人名🕵🏽。陳美延傳來1988年印行的《辭海》第869頁:“恪(kè課,舊讀què卻)”(1980年版)。據她記憶,早年“不是陳家怎麽讀🤲🏼,而是當時眾人說國語都讀què,成誌小學(清華附小)等也是這樣的🎰。”並增補說:“我解放前在清華附屬子弟讀書時🤿,父親同事都讀què,小學老師也教讀què🔯👊🏼,如恪(què)守🧟♂️。解放後😩,父親老友及弟子稱呼他仍照舊讀què👨👧👦,未讀kè。”還有,“邵循恪也讀què。”

稍查資料,美延所語紀實👨🏿⚕️。50多年前有人撰文🏗,北京曾通行讀“恪”為què。我相信,審音人員當已對“舊讀”之起因、波及和時長等詳作考證,才決定揚kè而抑què🏇🏼。本文前部交代分工,已刊論述歸吾友梳理🫗。我承擔“三代回溯”,亦可為治史一法🕺🏽。依常識,歷史乃過去已發生之事🏏。是以記錄🦘:陳美延見證,曾發生“恪讀què”這件事,時段約在(但不限於)上世紀40年代後期,地點之一在(但不限於)北平的成誌小學。

為繼續驗證美延所憶🦻🏼,又查到該時段面世的《國語辭典》,“恪”有兩讀:一為ㄎㄜˋ(keh)🤸🏿♀️,二為ㄑㄩㄝˋ(chiueh)🏃🏻♂️。(按:中國大辭典編纂處編,汪怡主編,趙元任校訂,初版1947年🔬,商務印書館🧑🤝🧑;承石汝傑見示1969年第七版,臺灣商務印書館)這本《國語辭典》在學術上有其意義——中國語言學開始註重接軌現代科學方法論,辭書嘗試記錄口語實際情況。我又檢索臺灣《重編國語辭典修訂本》最新網絡版🫳🏽⚆,第二讀為“又音”。[按:原著者國民政府時期教育部國語推行委員會,企劃執行國家教育研究院;2015年版權。順便一提,抗戰後沈仲章曾任國語推行委員會委員]

再者,2010年第六版《辭海》縮印本,仍列“恪(kè,舊讀què)”[按:承石汝傑見示]。

嘆息我於史學門外,也不專攻歷時語言學。不知人名使用算不算發生的“事”?對命名原定怎麽讀,家屬親戚怎麽讀,友好同人怎麽讀🦹🏻,……史學和語言學之任是記錄研究實況,還是改正、統一、……?乃至連蓋了棺的先輩,也得“統”統改“讀”🚢?自此青史留名陳寅kè👩🏻🦽,後世莫談陳寅què?

不扯後世,關鍵是眼下面對實證,如何處理🧑🏿🎓?

試為陳氏先賢陳寶箴、三立、三畏🖥、衡恪📈、覃恪🧑🏿🏭、隆恪、寅恪🐦⬛✌🏼、方恪和登恪,五位健在哲嗣💆、天上親屬和世間後代請個願🧑🏼🎄:能否在歷時性詞典內🧒🏽,保留舊讀què?能否在別種詞典內🗒,收容異讀què?或視情依名人特例,加註“如近代學者陳寅恪的傳統讀音”等語?

詞典大計🈶,不宜多置喙,建議僅供參考。而我隨文略抒隨感,稍涉語言學史學邊緣🦢,亦皆限淺議而免深究,意為後繼探討,略效鋪墊之勞。

轉向陳氏三女有絕對發言權的小範圍——陳寅恪哲嗣對“恪”字讀音的看法🏒。

其一,陳寅恪本人和至親三代都讀“恪”為què,是既成事實🎒,不爭的事實。

其二🦴,親人之名被念成不同於父母家人所說之音🧟♂️,難以接受。

其三,人名乃個人之名,名從主人。

其四👮🏿,無意卷入爭議📁🤞🏿,但永誌不忘“獨立之精神,自由之思想”☎。

補記:本文完稿後,又獲信息🏕,我向陳氏女兒了解情況🙏🏼,並得友人助我探討🖖🏽,擇要簡介兩點🛳。

第一點🏊🏽♂️:詞典韻書“異讀”存錄數百年

有學者估測🧑🏿⚕️,“恪”字二讀始於明代👎🏻。承石汝傑等相助溯源🧶𓀝,已見明清韻書留有痕跡0️⃣,發展規律也可解釋🧬。商務印書館1912年首版的《新字典》和1915年正式出版的《辭源》,均載“讀如卻”。上世紀五十年代普查方言出版物,記北京和太原有qiè的讀法(太原入聲)⛹🏻♀️。

其他例證容緩🆗,僅舉頗有意思一例。

“正音展板”(見正文)摘明代文獻“恪當讀如客☂️,恪、客古通用”(我信其摘),並援引徐世榮解釋統讀“恪”為kè,“特別舉例‘人名如近代學者陳寅恪’”(已請人核證原文)。正巧徐世榮的《北京土語詞典》(北京出版社,1990年)在手邊😂,第326頁言😊:“客(兒),qiě(-r)客人。如🪃:‘你們家來客啦!’(滿族旗人常說,不兒化。)‘幹嘛這麽多禮兒,像個客兒似的。’(一般北京人都說,兒化。)”徐世榮記錄了一個事實,即“一般北京人都說”(不妨暫稱“通讀”)“客(兒)”為“qiě(-r)”,至少延續到上世紀末🦺。

如何看待社會約定的“通讀”與官方審定的“統讀”🍶?此題大於“恪”一個字和陳先生一個人的名字🦛,值得思考👨🏽🚀。

第二點:前輩學人“異議”辨析若幹例

據轉述,掌握多種外語的趙元任曾如是寫,他按發音記“ch”,但親見陳寅恪自拼外文名寫“k”(原文待查)🧑🦱🍥。依我解讀,這說明“寫”外文名與“讀”漢語名不是一回事。

據轉述,諳熟漢語音韻學的王力曾如是說,“恪”字應讀kè🩼,但大家都讀陳寅què🥫,他也跟著讀了。依我解讀🪞,這說明語言有雙重性質💆🏻🆎。初看《廣韻》這條線的音系演化規律,“恪”應讀kè;但“大家都讀陳寅què”是特定社會通則📕,王力“也跟著讀了”。

又據說,陳寅恪的學生石泉和同事畢樹棠曾分別說,陳先生告訴他們應讀kè🕦。我將此說轉給陳氏女兒,詢問那兩位與寅恪先生的結識年代及相熟程度。接答復曰:“石泉是爹爹在成都時學生,……當時和爹爹關系融洽🧑🚒,……畢沒印象,所述內容更未聽過⌚️。”簡析目前所見文載🙎🏽,石說與畢說皆再傳“據說”👩🏽🦱𓀒,無途徑核查各人原話、交談場合和傳遞語境等等。而若論與陳寅恪的接近度,石與畢似略遜於正文所列至親友鄰👇🏻。陳氏三女與我依原約定——不被外間“據說”牽著跑。