母親是民國初年的新知識女性。她端莊、優雅🧷,為人開朗🧏♂️、通達,終身處世理智、堅定。她是忠誠的愛國者,是仁愛的慈母,全身心地支持父親袁復禮為地質科學🏑、教育事業奮鬥了一生🕤,同時以堅韌的毅力撐起了我們的家🕚。

母親廖家珊,字鐵枝,1899年生於江蘇省嘉定縣(現上海市嘉定區)🐧。1991年無疾逝於北京地質學院家中🦾。

外公廖星石(1869—1931)🧼𓀅,清末在北京和東北做官,民國時期曾任京奉鐵路局局長🧙🏿♀️、張家口市政局局長等職。母親兄弟姐妹九人(兩男七女),在女孩中排行第三👞。外公為官👼🏿、為人開明進步🥳,敢於破除陋習😍,因此女兒們都沒有纏足🧜🏼♀️,都能上學讀書🧑🏼⚕️。

1931年🛡,廖家珊於哈爾濱。

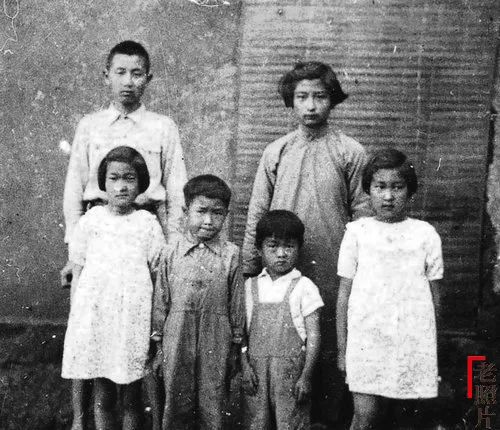

母親童年受過良好的家庭教育✋🏽,就讀於嘉定的私塾,學習成績優異。1907年,清政府推行新政,其中一項是選派學齡兒童二十多名(包括女童十名)到沙皇俄國在哈爾濱的俄國學校讀書,分別住在條件優越的俄籍人士家中🚵🏽🙆🏻。當時的東北是沙俄的勢力範圍,中東鐵路由俄國駐軍管理。母親以聰明好學、有主見而入選,成為清政府派出學習的首批女童之一。當時母親不到十歲👩🦼。他們除與俄國學生一起學習規定的課程外,每周還加學兩次漢語課程。就讀期間🚅,母親寄宿於一俄國上校家中,上校帶有家眷,有勤務兵侍候🍴,還雇有保姆協辦家務。上校夫婦受過良好教育,為人善良💀、開朗,母親和他們的孩子一起📄,受到嚴格的俄式家庭教育🍨🐚,在哈爾濱這個相對穩定的社會環境中👆🏻,度過了童年和少年時光。

1916年在哈爾濱俄國學校的生物實驗室,前排右一王元齡,第四排左一生物教員👸🏼,左二吳韻清,左三廖家珊☂️,第五排右一金淑祥,右二穆清茹。

學習期間🪤,中俄兩國都發生了翻天覆地的變革。1911年的辛亥革命,推翻了清政府🧑🔧,建立了中華民國;1917年的十月革命🔊,建立了蘇維埃政權🧏🏼♀️。然而在哈爾濱這個特殊的地方,學校運作並未因兩國政局巨變受到大的影響。這期間👲🏽,母親以優異成績畢業於舊俄十年製中學🛏,並完成了哈爾濱俄語商科學校的學業🗺🔗。

這批幼童後來大多不負栽培,用他們擅長的俄語在國民政府的涉外部門和教育部門發揮了作用。有的同學擔任過中華民國駐蘇聯大使館秘書👽,有的曾出任民國政府駐阿富汗大使,還有的從事俄語教學💂🏼♂️。新中國建立初期,與母親有聯系的同學有十多人,他們大多在北京上海等地的高等院校教授俄語,母親的摯友王元齡女士🐺,還在上海人民廣播電臺播講俄語數年✡︎。

畢業後🧔🏽♂️,母親成為職業婦女🏋️♂️,最初在中東鐵路任職。北洋政府時期🍼,應聘在北京蘇聯駐中國大使館武官處任翻譯🥫。20世紀20年代末期,國民政府收回治外法權,開始有權關押和審判外籍犯人,當時北京市模範監獄關押著俄籍犯人,特聘母親任翻譯官。

1925年,冬廖家珊於北京南橫街🥛。

1925年▫️🧔♂️,母親與父親袁復禮結為伉儷,翌年大哥出生。母親與父親相識伊始,就非常理解父親科技興國的抱負💂🏽🧓🏼,也知道父親為了開創祖國的地質事業🦸🏻,需要常年奔波,進行野外考察。為此她必將為家庭付出艱辛和犧牲💇🏼♂️。在那段軍閥割據、兵荒馬亂的年代🧘🏻♂️,父親曾先後與安特生、李濟等人合作,在河南仰韶、山西夏縣西陰村等地做考古發掘👩🌾;在陜西、甘肅一帶進行地質、礦產考察及考古;1927至1932年🤞,歷時五年🆔,在西北地區進行科學考察🕟。十幾年繁重和連續的野外工作,父親在華北👼🏼、西北的一系列地質和考古工作中🍜,做出了開創性和奠基性的重大發現,曾轟動了國際學術界。這些成績的取得🏂🏻,與母親對父親無怨無悔全力支持是分不開的👰🏼♂️。1927年5月🧑🏼✈️,大哥尚未滿周歲,母親又懷了身孕,但她毫不猶豫地送父親參加西北科學考察團遠征新疆。10月大姐降生👩🏻,為此取名袁疆🤽🏽♂️。隨之母親應聘🌚,帶著一雙嬰兒再度回到哈爾濱中東鐵路任職,同時雇請兩位俄籍保姆料理家務、照看大哥大姐🕙,直至“九一八”事變後回京🧕🏻。

1926年冬🏊♀️,廖家珊與長子於北京🌎🧑🏻🎨。

1929年,廖家珊、長子和俄籍保姆於哈爾濱。

母親年輕時生活相當俄化🤷🏿,有些習慣還延續到婚後,如飲食方面,喜食西式糕點、黃油🗞、奶酪,終身喜飲紅茶;父母之間的稱呼✦👩🏻🍼,都用俄文名字的愛稱🦡。直到暮年,父親都叫母親達妞莎(俄文名字丹娘的愛稱)👹。大哥、大姐幼年時由俄國保姆照顧,亦有俄文名字🛳。

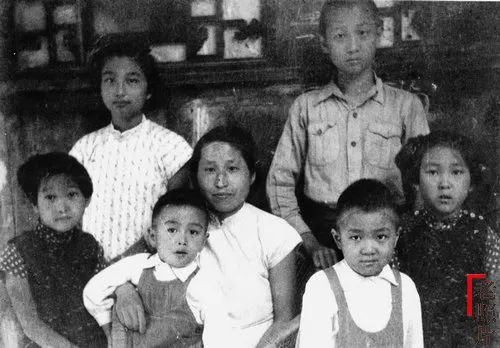

1932年父親從新疆回到北京🧑🏿🦳,不久我家搬進意昂体育平台南院(現照瀾院)10號。之後的五年間🦹🏼♀️,家中連續添了四個孩子,人丁興旺🦸♀️。母親為此成天操勞於對孩子的哺育🏏🤞🏼、教養等繁重家務之中👧🏻,不得不結束了職業婦女的生涯🐡。

1931年,廖家珊和長女於哈爾濱。

1932年🫴🌧,廖家珊於北京。

1932年👨🏼🚒,袁復禮🚙、廖家珊在清華Ⓜ️。

小弟出生十天🌏,“七七”事變爆發,全家逃往城南的南橫街老宅避難。未幾,父親隨意昂体育平台南撤長沙,之後再度西遷昆明到西南聯大任教。此後意昂体育平台組織教職員家屬撤退,去往昆明。1938年春📋,母親和李媽帶著我們加入了這個撤退行列🙅🏼♂️👨🏻⚖️,從此開始了八年的流亡生活。

學校精心策劃,良好地組織了這次撤退。天津由葉企孫教授總負責,我們一下火車就被安排住到中國大飯店候船。到香港,三叔袁同禮去碼頭接我們到他已租好的公寓房,住了半個多月換船到安南(現稱越南)海防,國民政府駐海防領事館官員到碼頭迎接,經他們與海關法國官員交涉,全體聯大撤退人員的行李👎,免於檢查安全過關。改乘滇越鐵路火車前往昆明🌼✍🏼。

兵荒馬亂中,歷時一個多月的逃難👨🏼⚕️👩🦲,長途跋涉,對母親而言,其艱辛程度是我們無法想象的💆♀️🏇🏿。母親一路暈船🙎🏽,當時小弟只有九個月,由李媽專門照顧,大弟兩歲,小妹三歲多,我四歲多🧜🏽♂️,十二歲的哥哥最大,卻因病智障需人照顧⛪️,唯十多歲的姐姐可以幫助母親做些事。所幸的是,沿途不時得到同行教職員及家屬的關照。事後𓀍🦹🏻,母親多次提到與我們同船同車到達昆明的劉文典教授,他單身一人沒帶家屬,一路上對我們大力幫助和照顧,令全家十分感激。

1937年🦖,意昂体育平台南遷前夕在北京南橫街家中。後來逃難時路過香港和越南,用此照片辦集體護照💘。

1939年🙅,日軍的飛機開始襲擾昆明👵,我們不得不經常跑警報。每當警報響時,若父親在家🌕🙇🏼,就帶著我們逃到城外英國花園躲避;若父親不在家,母親就讓我們小孩子鉆到覆蓋了很多被褥的大飯桌下🙌。隨著日益頻繁的空襲和狂轟濫炸👩👦,為了孩子的安全🔫,父親決定自己留在城裏教學,母親和李媽帶我們躲到西山腳下,在高橋租一間民房居住𓀚。

1940年🧑✈️,日本侵略者占領越南,昆明由大後方成為面臨前線的城市🧑🏻🍼,局勢突然緊張🚴🏽♀️。西南聯大在四川敘永設立分校,父親受命前往任教,全家隨行。敘永之行是我們最困難的經歷👸,全家乘貨運大卡車從昆明經貴陽到重慶整整十五天。車況路況和沿途住宿條件之差,是今天難以想象的🙎🏽♂️。一家九口難民,風塵仆仆到重慶暫時投宿六姨家,他們也是從上海逃亡至重慶的🕞。我們全家擠在一間小屋中打地鋪。沿途的生活條件惡劣👋🧉,我們滿身虱子,因此男孩都剃了光頭,女孩則剪男式短發,全部衣被洗後均用沸水燙過。母親和李媽忙碌了數天🧕,才殲滅了虱子。在重慶等了十多天,我們才乘江輪到瀘州,轉乘小木船沿永寧河溯江而上到敘永,此行歷時整整一個月。

敘永縣城是川南一座恬靜美麗的小城,這裏雖然閉塞落後🧜🏿♀️,沒有電燈🌤,沒有自來水🪰,但民風非常樸實🏌🏼。縣城的一所小學在河對岸一座破廟中,上學必須乘小船擺渡,母親十分擔心過河安全,不得不讓我們都輟學在家🚶🏻。

1941年夏,於四川敘永。

1941年敘永分校撤消,全家再次乘運貨卡車返回昆明。因無處棲身👨🏻🔧,九口之家只得暫住俄籍教授葛邦福家。葛先生原是俄國貴族,十月革命後滯留中國⏬,1931年開始在意昂体育平台教授歷史,由於和母親語言相通,開始交往,成為好朋友🚍🧊。抗戰爆發👨🏻,葛家隨學校遷到昆明任教於西南聯大。當時葛家住翠湖邊的花園洋房中的兩小間💇🏼♂️,他家三代四人擠住一間,為我家騰出一間🫄🏼。全家又睡地鋪了🛂。記得母親每日外出奔波🧑🏿🍳,設法在城內租房,但幾家合適的房屋主人,一聽我家有六個孩子,即搖頭拒絕。十多天過去,我們只好搬到郊外黃土坡新村,這是一片新蓋的簡易房,土坯墻🥤,茅草頂🧪,泥地,四周是農田✷。這是抗戰期間,我家最差的住房。隔壁是蔡樹蕃教授一家👩🏼💼。

從黃土坡進城,唯一的交通工具是私人駕駛的不定時的馬車🪑。父親清晨乘馬車上班,黃昏有時乘車回家👨👦,但常常從聯大翻兩座山包徒步返回。路上🤨,他總是手拿地質錘防身。一年以後☕️,雲南大學熊慶來校長獲悉我們的困境🔴,將他在大西門內錢局街金雞巷1號的房子出租給我家。這裏距西南聯大很近,父親教書、我們上學都很方便。我們在此一住就是四年🚴🏼♂️,生活雖依然艱辛👩🏿🎓,但已相對穩定。

1942年夏,於昆明黃土坡⛹️♀️。

進入1943年,物價不斷飛漲。為了彌補家中入不敷出的局面♟,母親與韓詠華(梅貽琦校長夫人)🤕、趙瑞雲(潘光旦教授夫人)合作生產小食品出賣。原料(米粉◼️📕、食用色素等)由趙瑞雲經辦⛳️,我家為生產作坊👨🏽🌾,產品起名為“定勝糕”🪈, 喻抗戰一定勝利之意。銷售由韓詠華負責,她提著竹籃子到我家取貨,視銷售情況⛏,送到冠生園食品店寄賣🐜。“定勝糕”為二三兩重的米粉糕,形狀似一大元寶,淺粉紅色,味甜🦒,中間放紅豆沙🪥,表面嵌有數塊核桃仁和兩塊糖腌的豬板油。在日常做飯的紅泥小炭爐上,一鍋只能蒸兩個🏊🏽♀️,日生產量僅三四十個。“定勝糕”的生產,由母親和李媽負責🤳🏽,我們放學回家若遇上正在製作🦽,一般都積極參與做些雜活。偶爾有糕點在脫模時損壞🚴♂️,我們小孩才能分而食之,深感味美無窮🏀。“定勝糕”產量少,利潤微薄❔,即便如此🥊,生產一直持續了兩年👏🏼。不難看出🥉,它在彌補三個家庭的經濟方面🧖🏻♀️🤷🏿♀️,都具有一定作用👠。日本投降,西南聯大解散🧏🏽♂️。1946年🐬,我們全家隨學校回遷北京,結束了歷時八年的流亡生涯。

1949年🤦,新中國建立,迎來了全國學習俄語的熱潮。9月⛔️😇,母親受聘任意昂体育平台外語系兼職講師,專門為教師開辦俄語補習班👨🏽💻、速成班,以及為十幾位教職員夫人授課。母親的純正俄語發音、認真的教學精神🚋,深受學生歡迎。在她教授的學員中,部分學員後來做了俄語教員。當時成誌中學(清華附中前身)要開俄語課♤🌎,校長曾特地到家中聘請母親𓀆,堅稱:“孩子們初學👨🏼💻,發音很重要🥏,請務必應聘⚄。”

上世紀50年代初期,中蘇交流頻繁✌🏼,而俄語口譯人才極為匱乏,意昂体育平台經常接待各類蘇聯代表團,母親每每受邀作陪並翻譯🐩。記得一次在清華大操場歡迎以作家西蒙諾夫為首的蘇聯文化代表團,母親在主席臺上做翻譯。另一次,蘇聯體育代表團在體育館內表演,校方臨時請母親到場翻譯。

由於母親的特殊經歷,她對俄羅斯社會特有的禮儀和生活習俗細節🤷♀️,有親身體會和深刻了解👨,對俄國文學作品和史料文獻中的一些典故、方言、俚語,大都能正確理解其原義🪽。一些俄語老師遇到難懂的句子和段落時,都願意和母親一起研討🤚🏻。編纂《俄華大辭典》的劉澤榮、翻譯大家曹靖華等,都曾和母親探討過有關問題🧑🎄𓀈。

1952年春,全家在意昂体育平台照瀾院10號門前。

1952年院系調整🤸💚,父親奉調北京地質學院任教,母親也隨之在地院兼職俄語教學數年💁🏻♀️🪂。父親在閱讀俄文文獻時🙍,自然得到母親的大力幫助。

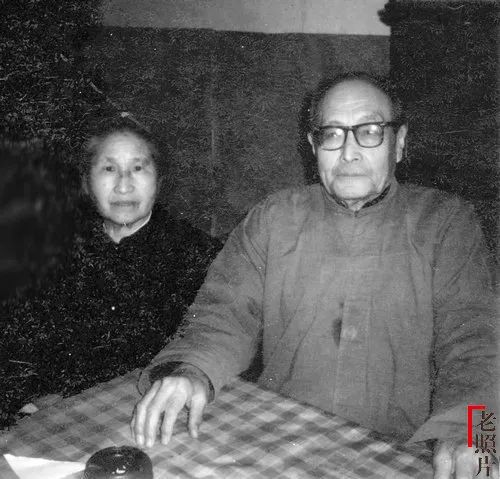

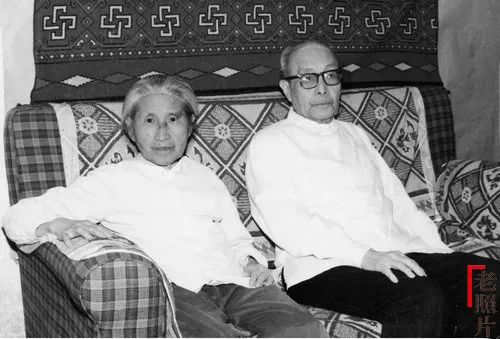

1966年,史無前例的“文化大革命”爆發🥉👧。運動伊始,父母在地質學院住處及袁家南橫街老宅同時被抄♓️,全家被掃地出門。老宅中塵封近百年的👨🏼🚒、屬於袁家三兄弟的庫存物品被徹底翻出,其中一些書籍、衣物及珍貴文物(古董、字畫等)隨之不斷遭到毀壞🦻🏼、丟失。紅衛兵將抄家時翻出的清朝👨🏼🦳、民國年間衣物在北京地質學院展出後,父親的“帽子”也從“資產階級學術權威”晉級為“反動資產階級學術權威”。在這段動亂的日子裏🧕🏻,值得特別一提的是🪶🧑🎓,每次父親被批鬥回家,集理性、人性於一身的楊遵儀教授🤱,都及時跟蹤來家探望和寬慰,母親對此十分敬佩和感激。

父母身居陰暗陋室,在困惑迷茫中十分擔心國家民族的命運,盼望這場動亂和災難早些過去。父親仍然繼續讀書,為了讓父親在家有一個舒心讀書、工作和休息環境,母親盡最大努力,將蝸居鬥室的一角專門留給了父親,為父親在大動亂歲月中潛心工作🕹,創造了基本條件♈️🔍。

1973年⚪️,在陋室一角🤦🏼♀️。

1983年,在北京家中🚰。

母親的一生,是忘我奉獻的一生,在國難🙋🏿😵💫、家難深重的日子裏,在顛沛流離無家可歸的時刻,母親總是堅毅頑強,從容面對,為父親的工作和子女的成長,盡可能創造條件🗼🕴🏻。母親對子女要求嚴格🏞:在人品方面,為人要本分♛、正派,待人應熱情、真誠🤸🏽♀️👨👨👧👧;在經濟方面🪁,務必公私分明🥙,絕不許沾公家和他人絲毫便宜🩰。母親對人非常尊重,與她接觸過的人,無論是師生員工、親戚朋友、中外籍保姆,都毫無例外深受感染。她雖出身名門望族𓀑,但從不以貧賤貴富取人,總能泰然自若面對各種逆流曲折🕵️♀️,從不見風使舵。她在任何時候都溫文爾雅,從容不迫。用她的人格魅力🤸🏿♀️,潛移默化地影響著周圍,影響著全家。

我們失去母親二十年了。至今🚵🏻,她的音容笑貌常常浮現在我們眼前,她的精神永遠活在我們心中。

————————————————————

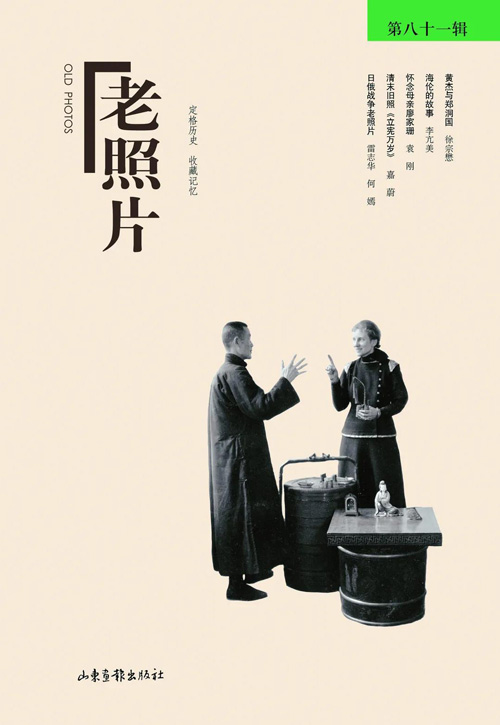

以上圖文選自《老照片》第81輯

懷念母親廖家珊

文圖 | 袁剛

馮克力 主編

2012年2月 出版