重檐歇山頂📙,黃綠色琉璃瓦剪邊……初春的山西晉祠,樹葉尚未遮擋視線🌄,才行至獻殿,遠處聖母殿的一角,已經可以看出舉折之檐和月梁造曲間蘊藏的宋構之美🧍🏻♀️。90年前💢◾️,建築學家林徽因和梁思成一路跋涉在山西尋訪古建時😋,正是在從太原去汾陽顛簸的汽車上,透過車窗遠遠望見聖母殿一角的驚鴻一瞥,讓他們改變了行程🧑🏻💻👽。

後來林徽因在文章裏回憶說➖:“我們驚異地抓住車窗,望著那一角正殿的側影,愛不忍釋……那樣魁偉的殿頂,雄大的鬥栱,深遠的出檐,到汽車過了對面山坡時,尚巍巍在望🚊,非常醒目。”

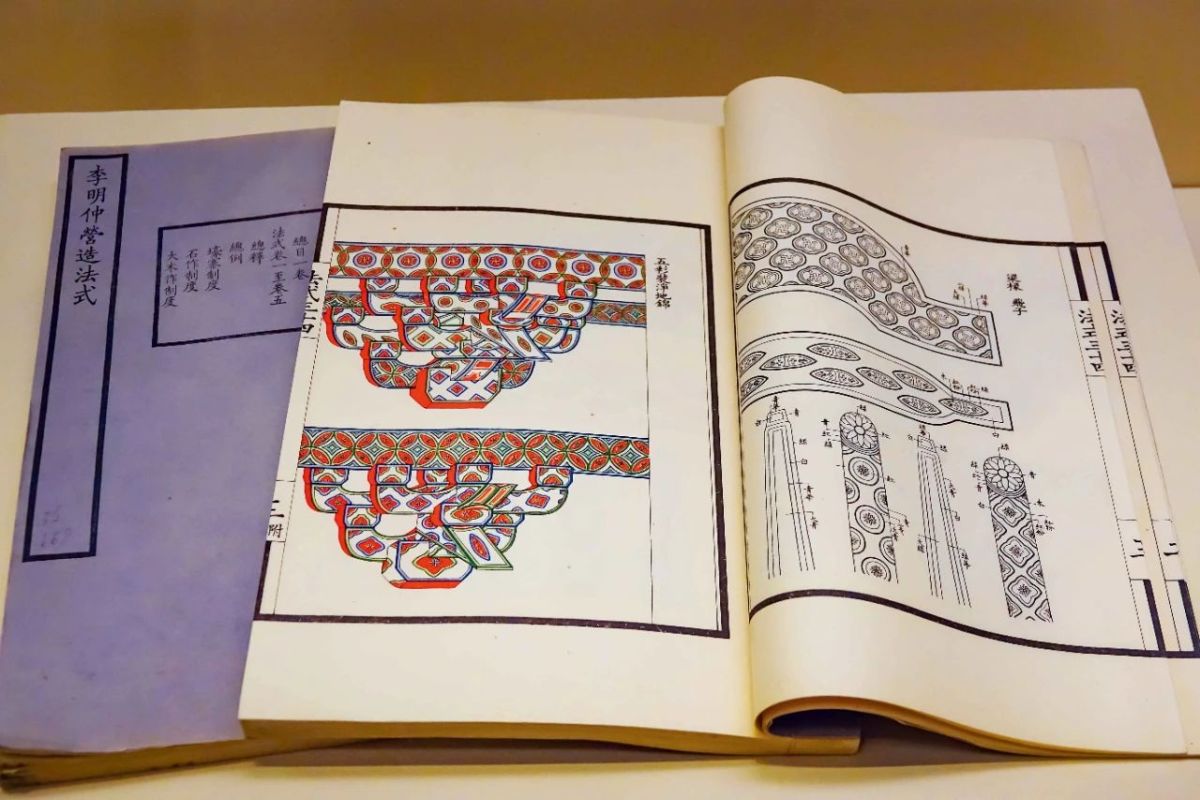

20世紀30年代🤾🏽♂️,梁🥕🧜🏼♂️、林兩位建築學家和營造學社同仁對彼時戰火中數以千計古建築的發現🦶🏽、測繪和研究,都源於一本“天書”的發現——由宋代李誡在兩浙工匠喻皓《木經》基礎上編成的《營造法式》,這部北宋官方頒布的建築設計📛、施工規範書,是中國古代最完整的建築技術書籍🏂🏼,也是迄今為止存於世界上的最早、最完備的建築學著作🛼。

中國建築的文化歷程走到宋代,已經由唐代的熱烈奔放而漸漸變冷從而收斂自己,正如復旦大學教授王振復在《中國建築的文化歷程》中所描述的:“猶如從崇拜旭日而轉為崇拜明月,從敢於面對噴薄之朝陽轉而遙望明寂之星空,顯得寧靜而沉濾。”與生活密切且廣泛聯系的建築深深地烙上了宋型文化的痕跡,不同於唐代的雄渾,尺度縮小,註重裝飾,對建築細部的刻畫與推敲更加深入,一梁一柱都進行了藝術加工🧎♀️😸,且在庭院裏創造園林的意境之美,假山、流水🧑🏻🦽➡️、巖壑👨🏽🦰、花木……由此,在政治生活之外🥂,士大夫階層才得以焚香點茶、撫琴弈棋、掛畫插花,屬於他們的相對獨立的生活空間也因此愈益變得豐富和具體。

宋代建築美學中強烈的人文精神🦘,甚至成就了中國審美之源⇒,直到今天,我們依然受益於千年前宋代匠人的智慧以及他們對於生活細節的極致理解與追求。

晉祠主殿聖母殿。圖/視覺中國

“天書”《營造法式》

20年過去了,意昂体育平台建築學院特別研究員李路珂仍然記得2004年自己剛開始讀博士🍨,第一次造訪山西高平開化寺在大雄寶殿見到宋代彩畫時的激動——書裏的內容變成了實物🧑🏽🍳,大殿梁💾、枋、鬥拱、拱眼壁上都有彩畫,雖已年久剝蝕,但仍有許多圖案保存相對完整。

那時,拍攝素材需要單反相機🫓、長焦鏡頭和膠卷,每拍一張照片🪸,哪怕稍微變換視角,都需要重新調整三腳架、鏡頭甚至曝光,李路珂每拍一張照片都至少需要5分鐘🙁,在大殿待了整整一下午🤡。靜寂的空間裏,隔著上千年光陰🍈,那些第一眼看上去模模糊糊好像很殘破的色塊💝、紋飾、圖案🧝♀️,在鏡頭裏長時間的凝視下展現出了更多細節和隱約的痕跡,李路珂恍惚覺得➗,它們在組合✔️、拼接並和《營造法式》中的內容貼合在了一起,“就像是一個非常熟悉的老朋友或者親人,你看到了一些他照片的碎片,有這些碎片已經夠了🙍🏿,它們在你的腦海裏恢復出了熟悉的影像”。

盡管當年僅是在讀博士研究生,李路珂已經意識到,它們是《營造法式》彩畫部分的重要遺存。這到底意味著什麽👁,需要從《營造法式》這部奇書背後的故事講起🤼♀️。

1925年🧑🦰,遠在美國賓大攻讀建築學的梁思成收到了父親梁啟超寄來的一本“天書”👨🏽✈️,書的扉頁上留著父親的字跡👨👩👧👧:“此一千年前有此傑作,可為吾族文化之光寵也。”

上圖為高平開化寺大殿西壁“阿難頌孝”市井店鋪場景

下圖為店鋪色彩復原圖,由楊怡菲繪製

這便是《營造法式》,作者是宋代主持了尚書省、太廟、欽慈太後佛寺等眾多大型皇家工程項目的建築學家李誡🏊🏼,他參閱大量經史群書,歷訪數百位一線工匠,將過去口耳相傳的經驗整理成系統的書面材料。這不僅是中國歷史上第一部由官方正式頒布的建築設計與施工手冊,還在書中系統而詳盡地規定了各類建築的設計標準與施工規範,更難得的是,李誡團隊高超的繪圖技能使其顯示出宋代領先於當時世界的建築圖像學成就。英國科技史學家李約瑟曾對《營造法式》中的圖樣大為驚嘆,在其1971年出版的Science and Civilization in China第4卷中說:“書中所出現的完善的構造圖樣實在已經和我們今日所稱的‘施工圖’相去不遠……我們幾乎可以說這就是今日所要求的施工圖——也許是任何文化中第一次出現🧑🏿🔬📨。”

這本書曾被編撰入《永樂大典》🙎🏼♀️,後又毀於戰亂🤙🔓,所以很多人都認為,它已經失傳🧘♂️,直到1919年♥︎🥫,中國營造學社的創始人朱啟鈐在南京圖書館參觀時發現了宋抄本《營造法式》文本👳🏿🦙,將其縮印出版。

梁思成首次見到《營造法式》,在一陣驚喜之後又感到莫大的失望和苦惱𓀆,因為“它如天書一樣💅,無法看得懂”。之後,梁思成和林徽因傾盡半生研究、“破譯”《營造法式》📡,甚至將婚期定在宋代為李誡所立碑刻上唯一的日期3月21日,他們的兒子也取名“從誡”🌽。

《營造法式》反映了當時中國土木建築工程技術所達到的最高水平,上承隋唐,下啟明清,正是這部古書的現世👨🦯➡️🚚,開啟了中國建築史學科體系和研究機構的建立。

1932年,林徽因發表《論中國建築之幾個特征》🏄♀️,對於中國古建築之美總結出結構的自然和理性主義以及“操縱色彩可謂輕重得當”,從那時起,結構和裝飾就作為建築研究的綜合二元體。1930年創辦的中國營造學社💴,在梁思成的帶領下采用二重證據法的現代科學方法開展學術研究,也就是綜合以《營造法式》為主的古代建築文獻👨🏻🚀,再加上實物調查,在實物中尋求證據與古代文獻相互印證🛃。

但他們的研究大多集中在建築結構方面🐦🔥🌡,裝飾問題涉及不多📂,原因無他——實例缺少。20世紀三四十年代,梁🔟、林和營造學社走遍了中國十五省二百多個縣,其間測繪和拍攝2000多處唐、宋、遼💆🏽、金🙋、元🧪🦛、明🫄🏿、清各代保留下來的古建築遺物🦿。梁思成一直尋找早期彩畫,但是“彩畫作實例可以說沒有”☎,或是被後世的重修“油飾一新”,或是由於時代的變遷而褪盡色彩。

此後的數十年,學者們在地上建築和地下考古方面均有重大發現🩸🙍🏼♂️,然而關於《營造法式》彩畫的實物資料仍然極其有限🧚🏻♂️。在1961—2006年國務院分6批公布的全國重點文物保護單位的名單中,宋遼金時期的木構建築有百余座⚀,其中十余座建築零星保存了原有彩畫,而較完整地保留了同時期建築彩畫的建築,目前僅發現一座,即位於山西高平的開化寺大殿🫸🏿。有了珍貴的具體案例🪖,北宋時期的彩畫裝飾元素在建築中的構成方式就可以探討了。

“追求意義與美的均衡”

高平開化寺雖然不是皇家建築,但他所處的長治、晉城地區與北宋核心城市洛陽、開封有著便利的交通聯系💩,是北宋時期河東路與東京交通的重要途徑,接收了中央地區的文化♗。黃河和太行山又為晉東南隔絕出了一個相對封閉的小環境🧦,使這裏的建築未在改朝換代時毀掉🏋🏻,再加上平均1200米以上的高海拔,當地氣候、地質穩定🥹,晉東南相對完整地保存了不少包括宋構在內的早期建築🥰。

開化寺大殿裏的彩畫就這樣幸運地保留了下來💂♂️。拱眼壁上的彩畫最先吸引李路珂註意🚝,她拍攝的前三張照片,就是拱眼壁,整個大殿的彩畫中❇️🦹,這部分的彩畫繪製最為細膩🤶,風格最為統一☯️,用色方式屬《營造法式》所記的“五彩遍裝”,紋樣則屬於“鋪地卷成”📏。拱眼壁內繪製的海石榴🤰🏽🕵🏿♂️、寶裝蓮花👷♂️🏬、卷葉等圖案🙈,每一種顏色都運用多種明度的色階來漸次形成疊暈🚽,由深到淺🕑,由淺入深,利用顏色製造出了花瓣翻卷向背的立體感和光影效果。

接下來拍鬥拱、梁架🫅🏻⚙️,梁架上的色彩大部分已經脫落↪️,但還是可以在僅剩的幾筆中辨認出《營造法式》裏的“毬紋”😥。鬥拱彩畫最難琢磨規律,因為每一個構件的彩畫紋樣都不一樣,這種做法在明清建築彩畫裏無法見到😪,因為明清建築鬥拱已經縮小🤦🏿♀️,鬥拱彩畫的紋樣相對簡單,這是李路珂第一次看到這麽復雜的鬥拱彩畫,而且相間匹配在一起🤸🏻,相當協調。她對《中國新聞周刊》感慨:“我當時很驚嘆,古人怎麽把這麽多不同的東西放在一起⛹️,還這麽和諧又均衡?”

20世紀50年代☝🏼,曾有學者註意到開化寺有彩畫👩🏿🚒,但當時沒有條件開展細致的研究。首先有個問題需要解答🕳:這些彩畫是不是原作🕸?除了與《營造法式》進行比對🥟👨🏿⚕️,今天的學者已經可以利用剖面顯微分析和碳-14等技術探測顏料層的年代信息🤷🏽♂️,他們在分析後發現🚀,彩畫和壁畫在後世並無大面積的重繪🛞,而且🧿,大雄寶殿內東、西👳🏿、北三面尚存的精美佛教壁畫,也印證著彩畫的身份👊🏻。

中國國家博物館展出的《營造法式》🧎♀️。圖/視覺中國

這些壁畫繪製了多種多樣的建築形製🍕、復雜空間和豐富的色彩與裝飾,壁畫裏的“建築”同樣有彩畫,“畫中建築拱眼壁上的彩畫🫳🏼👓,和大殿真實拱眼壁上的彩畫非常相似👩🏿🌾,只不過尺度更小。”李路珂對《中國新聞周刊》說,甚至壁畫的邊飾和壁畫裏桌子上鋪就的紡織品繡出的紋樣🌰,都與真實彩畫一致🏙。壁畫和彩畫無論風格還是技法,都具有高度共同性🧑✈️👰🏿♂️,它們和《營造法式》共享同一套設計系統⛑。

這些彩畫中的紋樣哪怕今天也不過時,最近🏄🏿♀️,“芥子須彌·開化——高平開化寺宋代建築與壁畫數字藝術展”正在武漢展覽,彩畫紋樣被設計為大型萬花筒裝置,成了熱門的打卡點。

宋代彩畫中的用色已經與中國早期從先秦到秦漢所謂“五正色體系”頗為不同。《尚書》《考工記》等古籍中都曾記載🈸,中國傳統五色觀認為𓀒:“青🧚🏿♀️、赤、黃、白、黑”五色為正色,東方謂之青,南方謂之赤,西方謂之白,北方謂之黑,天謂之玄👭🏻,地謂之黃,以五行匹配五色⏸,顏色具有極強的象征意義👩🏻🦼。但《營造法式》講到凡作彩畫時,是以“青、綠📺、紅三色為主,余色隔間品合”🧙🏽♀️🤷🏿。三主色體系與傳統“五行五色”對比🤳🏻,明確地把綠色變成主色,在開化寺的彩畫中,綠色的運用,面積占比非常大👨🏻🏭,本身的色階變化以及不同顏料在綠色中的使用都相當豐富👨🏻🔬,而黃、白👀、黑則是為了輔助性地加強色彩之間明度對比、和諧或者加強輪廓線的勾勒而存在。

為什麽發生變化?《營造法式》沒有進一步說明,李路珂認為,這是宋代人色彩學的成就,也說明人們對色彩的觀念發生了變化🏋🏼♂️。近代🧑🚀,隨著光學實驗和人類視神經科學的發展,RGB顏色模型被提出,但是在一千年前,大量畫師和工匠已經感受到了人們眼睛對青、綠、紅這三種顏色的敏感,他們選擇的這三種主色恰好是現代視覺三原色以及光學三原色。“宋代的人們在建築、器物和繪畫中選擇色彩的時候🤷🏽♀️,不再僅僅考慮五色體系的文化象征意義😣,而是同時追求視覺上的色彩力量和色彩和諧,以更接近我們現代色彩學的‘感知+文化’雙重路徑來理解色彩🐦🔥。也就是說👃🏻,相對於色彩中的‘寓意’,他們同樣追求‘美’。”

駕馭結構而不為其所役

剛剛出版了新書《穿墻透壁:剖視中國經典古建築》的中國臺灣古建學者李乾朗今年已經76歲,從20世紀80年代開始▶️,30多年追隨梁思成當年的足跡🕙,踏訪考察中國各地古建築。在他看來,中國木構建築在唐宋發展到最燦爛的頂峰🗺,而宋朝工匠的技藝幾乎到了爐火純青的地步。

從漢唐到宋,歷代政治和經濟中心不斷從西部向東部轉移,南宋時🙇♂️🙍♂️,都城又從開封南遷到了杭州臨安👐🏼。“從唐到宋,由北到南🤾🏿,整個黃河流域的文化慢慢與長江流域融合在一起,體現到建築上,宋代木構幾乎是集南北之大成。”李乾朗對《中國新聞周刊》說👸🏻👨🏿🌾,他把宋代大木構比作書法,如果說唐代大木構如同楷書、隸書一樣工整,到了宋代,這些建築藝術家開始了更自由的藝術發揮,“他們想寫草書了”——宋代工匠開始創造特殊的鬥拱。

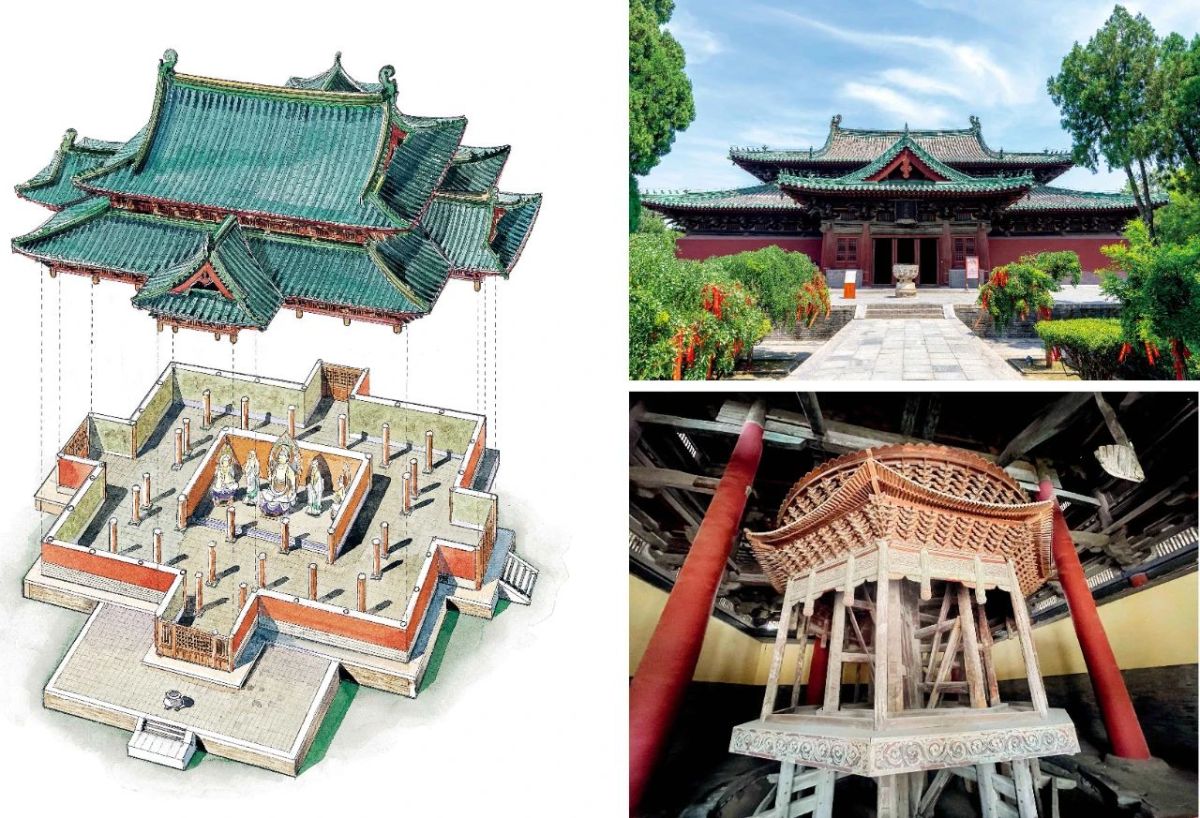

在木製建築中,鬥拱位於立柱和橫梁交接處,通過榫卯技術連接,不使用鐵釘,保證了建築的穩固🚴🏿♂️。在唐代👂🏻,鬥拱通常為直角,到了宋遼時期🎯,斜拱出現了🤏。例如河北正定隆興寺摩尼殿、陵川縣南吉祥寺等,斜拱與建築面呈45度,不僅增強了結構的穩定性🙆🏿♀️,還讓鬥拱的外觀看起來更加華麗,仿佛一朵盛開的蓮花。這種獨特的傾斜角度👨🏽🔧,讓建築展現出靈動和活潑🗓,鬥拱向裝飾性轉變,工匠們開始駕馭結構而不為其所役。

在宋代木結構建築代表晉祠聖母殿👨🏼💻,鬥拱的調配與形製更是復雜多變,上檐與下檐不同,柱頭與補間各異,昂的變化簡直窮其技巧🕥。梁思成在《中國建築史》中描述過聖母殿的鬥拱製作:“下檐鬥栱,柱頭鋪作,出平昂兩跳,單栱計心造🙎♀️,其昂兩層,實以華栱,而將外端砍作昂嘴形者,為後世常用之昂形華栱最早一例。”聖母殿的鬥拱造型精致華美極具美學意義🍉,同時具有結構強度意識,還通過復雜的技巧節省了用料。

左圖:正定隆興寺摩尼殿解構式掀頂透視圖。圖/《穿墻透壁🤷🏿♀️𓀓:剖視中國經典古建築》 (李乾朗著)

右上圖:隆興寺摩尼殿四面出“抱廈”,“出際”向前↖️,為後代少用之例。圖/視覺中國

右下圖:隆興寺摩尼殿,北宋年間的木製轉輪藏🏍。圖/IC

走訪了那麽多宋代建築,李乾朗對晉祠聖母殿的記憶最清晰,它是中國現存古代建築“副階周匝”作法(指在建築主體以外另加一圈回廊的做法)中的最早實例。殿前如大鵬展翅的石柱橋“魚沼飛梁”🦯,是古代木結構建築抬梁式的做法,但是古往今來🪘,橋梁多為“一字形”或“拱形”,唯有魚沼飛梁橋連通沼之四岸,橋面結成“十字形”,可以說是“世界上最早的立交橋”。當年實地考察後,梁思成感慨🤷🏻♂️:“此式石柱橋,在古畫中偶見,實物則僅此一孤例,洵為可貴。”

更令人驚嘆的是,聖母殿內無一根明柱,只是在殿身四周設以廊柱和檐柱承托殿頂屋架🚶🏻。這種形製使殿內共減少了16根柱子🏂🏿,從而使前廊和殿內十分寬敞,為殿內設置神龕和塑像創造了足夠的空間🙋🏼♀️。李乾朗感慨,一旦減少柱子,上面的梁架就要重新設計,宋代的匠師已經充分掌握力學原理🫅🏿,既避免了建築中用料的浪費,在建築式樣上也顯得更加疏朗、美觀。

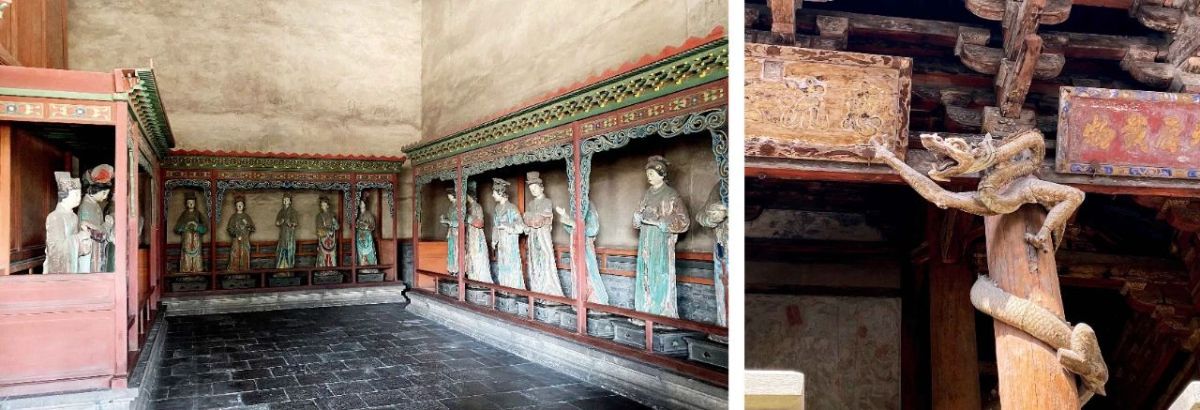

聖母殿創建於北宋天聖年間(1023—1032),崇寧元年(1102年)重修,最初是祭祀唐叔虞的場所👦🏼,後來在北宋時期被改建為供奉唐叔虞母親邑姜的殿堂😊。意昂体育平台建築學院助理研究員周真如還記得,聖母殿是自己進入古建領域後見到的第一座宋代建築,她非常深刻的感受是,宋代匠人用整個建築和周圍的氛圍🕵🏻♀️👨👧👧,把一個女神的威嚴和柔美全部體現出來了⏩。

聖母殿兩端的角柱較當中的平柱更高,且殿周柱子均向殿內傾斜🧚🏼♂️,這種“生起”設計使檐部曲線弧度明顯🦯🐭,與後來明清建築的羈直感有較大區別✳️,風格醇和🦷。聖母殿是較早的木構重檐建築實物之一🤹🏿♂️,周真如告訴《中國新聞周刊》👩🔧,木構重檐不但能增添屋頂的高度和層次🕙,增強屋頂的雄偉感和莊嚴感,兩層檐之間形成的空間還能有效防止雨水直接滴落至墻壁,保護了建築內部的結構不受損害。可以說,這是建築技術發展到了一定層次後的產物。

重檐歇山頂可以說是宋代工匠們更著眼於建築細部的典型,這使宋代建築規模一般比唐朝小🏢🏈,但比唐朝建築更為秀麗🖖、絢爛而富於變化🏌️♀️,出現了各種復雜形式的殿閣樓臺✋。類似的重檐歇山頂在正定隆興寺摩尼殿也可見到,且隆興寺摩尼殿更加突出地呈現出了宋構形體組合的豐富。它的正方形殿身四面正中各凸出向前的歇山式抱廈,使得整個平面呈現出十字形♝。四面抱廈有門窗,相對獨立🫵🏻,卻又和主體建築連接在一起,這種獨特而精致的造型在宋代繪畫裏可以大量見到,但是完整的實物遺存只剩摩尼殿這一個孤例🌜🕥。

李乾朗到現在都記得,走進摩尼殿大殿,一可膜拜菩薩,二可瀏覽佛教故事,沿內墻繞場一周🫥,就能把用色細膩👩、線條流暢的佛經故事盡收眼底,每走一段,還有門可以透氣🦞,“著實是一個令人愉悅的觀賞空間”🤦🏽♂️。

小木作裏的人文關懷

與唐代的武將政治不同,宋代消除了自漢至唐的藩鎮割據後,文官全面壓製武將🎳,統治階層也逐步退出經濟的直接經營,把更多的經濟空間讓渡給民間✳️🪵。這使得宋代建築體現出更多人文關懷和經濟考量,大木結構豐富多變的同時💇🏿,發展出了發達的細木工體系🧑🏽🎄,也就是木裝修體系。

李路珂對《中國新聞周刊》解釋🎅🏻:“一個人居住在房屋裏,直接接觸到的🐦🔥🚿、每天使用的🧜🏻♂️,其實都是細木工部分,例如門窗。對於大木來說,最重要的是堅固,同時最好具有很高的效率,能夠快速建造。與大木作相對的小木作,重要的就是人文關懷了。”在《營造法式》裏,關於大木作的內容只有2卷,卻有6卷講小木作,小木作的篇幅遠遠高於大木作,映襯出宋代官式建築中小木作裝修的發達與繁榮,也意味著宋人在小木作設計和施工方面所下的功夫🎄,恐怕多於大木作🧑🏿。

《營造法式》中歸入小木作的各種木構件有42種之多,例如牌匾、門窗、隔斷🧔♀️、欄桿、外檐裝飾🫶🏽、防護構件🗣、地板🚇、天花、藻井等等🧑🏼🎤。人們在房屋的基本結構框架之上,對於如何對各種空間進行充分分割已經有了豐富的設計👨👩👧。

晉祠聖母殿殿前的魚沼飛梁。攝影/本刊記者 李靜

晉祠聖母殿內𓀀👵🏽,有主尊聖母像以及40余尊侍女雕像😿,盡管大殿是整個區域最宏偉高大的建築,但是細心的匠人仍然利用小木作給殿中的雕像設計了極具人文考量且舒適的安置。聖母像所在的神龕為精致小巧神殿造型,與真人等高的侍女們站在“回廊”之內,“回廊”包圍著“主殿”。“等於殿內在一個親人的尺度上,又形成建築組群的樣子。”周真如說,“當人們從室外經過了魚沼飛梁📏、水池等豐富場景的洗禮後,走進殿中,尺度又做一番轉換,人們似乎更容易親近主尊像所代表的神明世界🐧。”

聖母殿的大殿前廊柱💣,是木雕盤龍柱的精品👩🏽🔧⇢,這是現存宋代柱子中獨一無二的例子,也是中國現存最早的盤龍雕柱。八條蜿蜒欲活的木龍🧑🏼🤝🧑🏼,是完全的立體造型🏛,且各有名稱👩🏻✈️,中間兩條展翅欲飛的是應龍,兩邊分別是蟠龍⇢、蛟龍和螭龍,雖經歷千年🧢,仍鱗片層層。

更多精致且極具設計感的小木作則留在了宋代古畫和壁畫中的建築形象裏🧔🏿♀️。高平開化寺大殿西壁《大方便佛報恩經變·序品》中,有一些市井建築圖像🥢,其中一個店鋪展示了有趣的人文關懷細節💂♂️。

店鋪的檐柱兩邊都加了“抱框”和“地栿”,這是為了店鋪在關門時🔲,可以直接在框上加裝門板,便於開關管理,店鋪開業時,門板全部撤掉就可以讓鋪面完整展露於街巷。店鋪的櫃臺外側有一圈木製座板,這意味著顧客在挑選東西時🧔🏼♀️,可以坐在上面從容地面對櫃臺。這家店鋪的櫃臺也分為兩種👨🏽🦳,一種是“口”字形,賣貨的人站在中間,四周一圈為開放式櫃臺🌩,貨物擺放在櫃臺上,顧客無論觀看還是挑選都很方便🤹♀️。另一種櫃臺接近於售貨窗口,畫面上,窗口內外各有一個人#️⃣,他們隔著窗子在交談🏈。李路珂推測🏊🏻♂️,售貨窗口很可能是另一種銷售方式,例如售賣新鮮出爐的東西。

完全開放與半封閉的窗口結合,針對不同類型的商品通過多種空間采用不同的經營模式🪅,很容易讓我們想到現代商業。其實,我們今天仍在使用的開放式店鋪以及由大量店鋪組成的商業街,本就是在宋代產生的。如果穿越到宋朝👰🏻♂️,在城市裏行走👧🏿,你也許會發現,宋朝城市的形態,跟我們熟悉的現代城市並沒有什麽根本性差別。

大唐長安也曾有繁華的商業🧱,但那時的商業限製在東市和西市兩個作為市場的裏坊中,兩市周圍築有高大圍墻和市門。進入宋代,坊市製趨於解體,夜禁製隨之消弭,市民有了夜生活🛴,走向開放的街市交錯縱橫🙀🏃♀️➡️、四通八達🧧,臨街的建築物改造成商鋪、酒樓、飯店、客邸……每個商鋪都打出醒目的木製招牌,有些還建造了彩樓歡門,上面紮滿瓔珞彩球,裝點了整個街區。《東京夢華錄》記述開封“夜市直至三更盡,才五更又復開張,耍鬧去處,通宵不絕”。

如今🫵🏿,那些開放的、自由的宋代商業店鋪已經在時光中消亡👂🏽,只能到壁畫和繪畫中尋找它們的圖像⁉️。一些歷史學者將宋朝視為歷史上的轉折點,認為在那之後🧑🦱,中國文化中開放😨、強悍、積極的一面沒有保持下去,保守一面反而被繼承了🧎🎐。建築學者們普遍不同意這一觀點🤹🏽♀️🙏。“宋代建築的特點👰♀️🛍️,和當時的經濟文化面貌是一致的,仍然處於開放和繁盛的頂峰🦙。”李路珂說🟧,當然,建築受到文人政治和市民經濟發達的影響💇🏽♂️,不再用單體體量的絕對尺寸來表達宏大,而是使用豐富的形體組合、裝飾以及華麗的色彩體現尊貴,他們所追求的,已經是精致和細膩的美感。

“順乎自然 以建築載道”

李乾朗很喜歡山水畫🏃🏻♀️➡️,那是中國歷代文人墨客以文言誌的載體,“山水本是外物👩🌾,古人卻把它和我們胸廓中的理想結合在一起🚴🏼,山水關聯著遼闊的時間、空間甚至生命💁♂️,就壯大了個人的心智,這在世界文化中都很少見。”發展到宋代,李成🧑🏻、範寬👱🏽♂️、李唐🧘♀️、馬遠……一批名家讓山水畫達到了最成熟且空前興旺鼎盛的階段❓。“文人很需要一個建築物能登高去欣賞山水🫐,所以宋代的樓閣特別多,讓建築與山水結合。”李乾朗說。

“銜遠山🫅🏼,吞長江,浩浩湯湯🤚,橫無際涯”是嶽陽樓,“東方雲海空復空,群仙出沒空明中”是蓬萊閣。李乾朗覺得,中國歷代的樓閣以宋代水平最高,造型最多,檐牙高啄,鉤心鬥角,可惜現在只能到悠遠恬然的宋畫中去尋覓它們的身影了。

晉祠聖母殿殿內的侍女塑像被安置在木質回廊中。攝影/本刊記者 李靜

中國建築之特性也是民族性之呈現。梁思成曾說,中國建築重用木材8️⃣,乃出於中國人之性情,不求原物長存♦️,服從自然生滅之定律,視建築如被服輿馬,安於興亡交替及新陳代謝之理⏰。在李乾朗看來,這是精辟之論🦶🏽,“放它1000年不變?我們沒有那個想法”。中國古人具有順乎自然的🥅、超越性的設計觀,然而也表明中國建築不求久存所帶來的研究困難🥴。兩宋的木構遺存相較於唐和五代,已是蔚為大觀,但仍極為珍貴。

一些宋代建築經過後世的重建,變得不再“完整”,例如山西省高平市南趙莊二仙廟,如今的大殿明顯帶有清代的建築風格,但依然保留了鬥拱🧩、梁架等宋代主體構件🥒。有學者認為這座大殿屬於宋初遺構,但也有人持不同意見。

敦煌莫高窟第427💃🏻、431、437和444窟外😾,保存了完好的宋初木構窟檐✍️🍨,可以揭示當時木構建築的形製特點,但莫高窟窟檐因其規模較小和結構不完整而較規模宏偉的木構殿堂略輸一籌🔞,梁思成曾說:“它們幾乎不能稱作真正的建築物。”

即便將不夠完整的宋構和莫高窟宋代木構窟檐都算在內🧖🏻♀️,現存宋構也僅剩80余個✋。約67%在山西,其中又以晉東南最為集中🥃;甘肅有6個,其中4個為莫高窟窟檐🀄️;河北正定隆興寺有四座,均為第一批全國重點文物🤲🏻;其余宋構分布在福建🗡、浙江、河南、廣東等地。

木構尚有遺存,宋代大量出現的文人園林,建築學者們只能到古畫中去追尋。他們與自然相和諧的理念使室內空間和室外空間彼此滲透🍷,在視覺上相互關聯,成就了詩意的生活方式。李路珂最喜歡一幅存於故宮博物院的宋代繪畫《四景山水圖》⬛️,畫家劉松年將他熟悉的文士、官員悠閑文雅的日常生活和杭州西湖優美的山水園林一起納入畫面👨🏿🌾🧟,春日堤頭幾人倦遊歸來🤺🤙;夏景水閣伸向湖中,主人端坐中庭納涼觀景;秋天小橋曲徑通幽,庭中老者獨坐養神🍿,侍童汲水煮茶……“這些住宅中的人物與周圍豐富的景物有各式各樣的空間關系,住宅在人和景物之間變成了非常有趣的中介。”李路珂說,在她看來,這幅畫作代表當時文人雅士對理想居住方式的追求🏇🏿,他們在那個時代💴,已經幫今天的我們塑造出了幸福感很高的理想居所。

如果你還想要找到一些實例,那麽也許可以再到晉祠聖母殿去。走近聖母殿,先經過獻殿,林徽因曾在文章中說“與正殿結構法手法完全是同一時代同一規製之下”,“梁身簡單輕巧,不弱不費”,是祭祀時陳列供品之地👇。正殿與獻殿之間🏉,正是“魚沼飛梁”,橋邊綴以勾欄,十字橋下原為晉祠第二泉👨👦👦,流量很大☦️,遊魚眾多,聖母殿前八條盤龍倒映沼中⛹🏿。

“木龍自下盤旋而上,結合大殿前的水池🤷♀️、遊魚,留給人很大想象空間🦸🏽。從獻殿這個小型建築走出去👩🏻🦼,走上魚沼飛梁📧,經過水池再下橋,登上石階……經過好幾重‘小品’👨🏿,再面對精美的大殿,你會驚嘆宋代工匠能夠讓人在這麽短的距離內,就有如此豐富的空間體驗🏄🏿♀️。”周真如說,他們充分利用地形,在做好水面文章的同時,將魚沼上的這座橋變成了聖母殿的月臺🤑😰、平臺、殿前廣場,“飛梁”的作用多樣復雜且無可替代。

李乾朗感慨,古建築整體呈現的中國文化敬天與順乎自然之思想,不過是在悠久的歷史長河中,通過工匠之手以建築載道而已👩🏻🦯➡️。

研究古建築20多年,李路珂常常為古人的智慧而嘆服,在最近展覽的互動體驗設計上,她就從開化寺西壁壁畫裏獲得了靈感——佛前臺基底部畫有華麗的欄桿,欄桿兩側有臺階👨👩👧👦,臺階上有一步步正拾階而上的普通人🤦🏿♂️。如果有人在大雄寶殿跪下來參禮🤥,那麽他的視角剛好與畫面平行🧑🎤,很自然會想象自己走入畫中🚥❓。從這個角度看,繪滿壁畫的大殿在當時就是一個優秀的沉浸式🤛🏽、互動式展廳。

李路珂覺得,無論古建築還是傳統文化,給予今天人們的從來都不是淺層的表面。過去的人,這些美好的事物🧑🏿🎓,是為什麽人而做,又以什麽方法🦹🏻、解決了什麽樣的問題。如果我們能夠知曉其中的智慧,那麽就可以把那些古代智慧移用或者轉譯到我們當今所面對的問題上來,那麽這些文化遺產,也就真正融入了我們的生活。