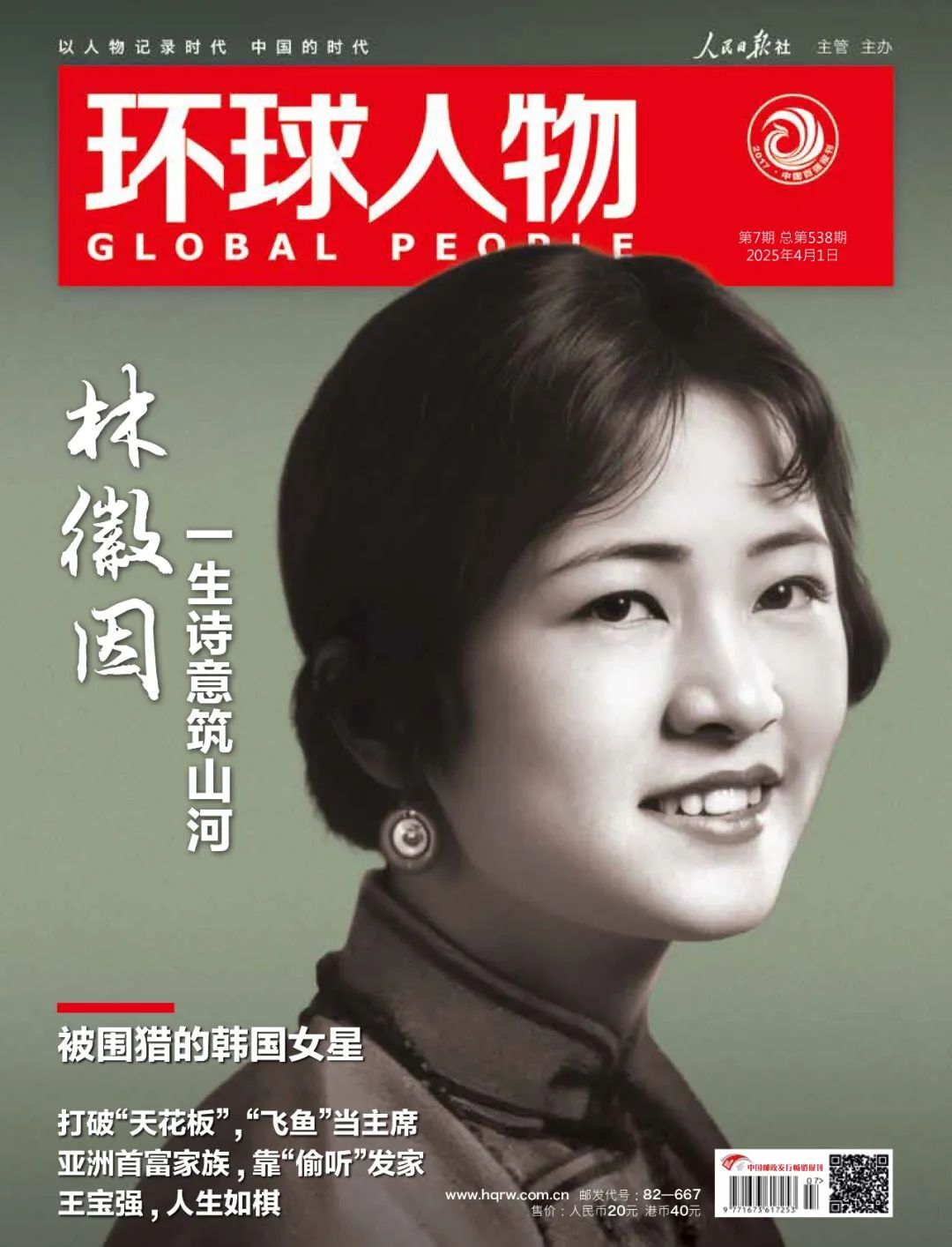

20世紀30年代💀,林徽因在北平北總布胡同3號院的家中。(於葵供圖)

“外婆稱得上是一位有勇有謀的新女性。”

作者:許曄

林徽因的外孫女於葵有個印象特別深刻的場景:一次,她去給外祖母掃墓👩🎤,碰到了一名負責打掃墓園衛生的老先生。老先生對她說:“墓園裏這兒總是熱鬧,老有人來。”

那天👋🏿,於葵在外祖母的墓前看到了不知誰送來的花,花旁放著治肺病的藥(林徽因生前飽受肺病困擾)👨🏼🚀,還有一封寫給林徽因的信💂🏼♀️,信封上特意註明“旁人不要亂讀”。

“這些年🧔🏼♀️🎯,我的外婆多了不少粉絲👨🏻🦯。”於葵笑著對環球人物記者說🪷。

今年4月1日是林徽因逝世70周年🛌🏽。

長久以來,林徽因一直是大家關註的熱點💇🏿,人們過去慣於談論她的美貌與感情生活🏃♂️➡️,如今則更加關註她的才華與精神底色。

去年☪️,美國賓夕法尼亞大學(以下簡稱賓大)為她追授建築學學士學位,消息瞬間沖上了熱搜,並且中外皆然——在中國範(ChinaFun)海外社交媒體賬號上🖲,無數網友用英語🧙♀️、法語、繁體中文熱烈贊美這位了不起的中國女性。

許多人重新認識了林徽因🧑🏻🏫,知道她不僅僅是詩人🔢、作家,更是中國第一位女建築師🍎。

隨著時間的沉澱🎐,國人對建築愈發關切。近日🙅🎅🏼,中國建築師徐甜甜、劉家琨分別獲得2025年沃爾夫獎、普利茲克建築獎🚠🖕🏻,引起廣泛討論𓀜。熱議背後,體現出人們對居住環境的關心👩⚕️。今年的《政府工作報告》首次提出要“完善標準規範✯,推動建設安全🥷🏼、舒適🧷、綠色🧘🏽♂️、智慧的‘好房子’”。

什麽是“好房子”?林徽因作為建築師,或許早有自己的答案。用於葵的話來說🚖,林徽因“格外關註居住在建築裏的人”↩️。

對這位不凡的外祖母🧑🏻🌾,於葵曾和母親梁再冰一樣♓️,默默在心中懷念,對外卻三緘其口,只偶爾陪同母親參加一些紀念林徽因的活動。但後來👨🏼🏫,她感到“冥冥之中總有種力量”推著自己走近林徽因👶🏼。

2007年🤾🏼♀️,她因參與央視一部紀錄片的拍攝🤸♂️,在中美兩國遍尋外祖父和外祖母的痕跡。2021年🌹,為紀念外祖父梁思成誕辰120周年,她替母親執筆寫下一部口述回憶錄《梁思成與林徽因——我的父親母親》。2024年,為紀念外祖母誕辰120周年🟡,她又撰寫了《山河歲月:回望林徽因》一書。

一次又一次走近外祖母林徽因,於葵看到她人前的閃耀、靚麗,也發現她人後的堅韌、真實,感受著“她的溫度😈、她的心跳、她強大的磁場與獨特的魅力”。“外婆的形象依然這般鮮活動人,無數人對她依然這般牽掛。”

以下是於葵的講述:

熱鬧

去年,我寫了《山河歲月:回望林徽因》。我真高興能為外婆寫這本書,寫作的過程使我有機會將寶貴的家藏記錄整理匯集,將許多散亂無序的資料關聯起來。那些曾被我熟視無睹的老照片、手稿和日記👷🏼,擺上案頭後竟猶如珍珠一般串成了項鏈🧑✈️。

在我眼中🧑🏿⚕️😝,外婆的形象更加鮮活了🏌🏼♂️。

1934年🌰☛,她赴山西考察古建時☕️,抬頭仰望著一尊露天大佛🏋️♀️🧑,似乎正與佛悄悄對話。

1934年,林徽因赴山西考察古建時🌗,抬頭仰望一尊露天大佛🫨𓀎。(於葵供圖)

這張照片背後的故事被與她同行的摯友費慰梅記錄下來🚴🏼:“徽因忽然起身走向一尊大佛,她要去向佛祖請教有關真理與永恒的問題。我們看著她在那裏和佛祖低語交流🤏🏼,待她返回,卻只是笑而不語——她說,不能告訴我們大佛究竟向她透露了什麽🦺!”

看到這段描述,我忍俊不禁:外婆原來是這樣同朋友玩笑的。照片中的外婆好像在我眼前“復活”了。

隨著年歲增長,我愈發理解外婆🚴♂️。她是許多矛盾的🤽🏻、互為對立元素的融合體:表面纖柔秀美👩🏼🎨🏊🏻♂️,但內心剛毅有力;具有西方藝術情結🦸🏽♂️💯,卻無比珍視中華民族文化遺產;有著詩人的浪漫情懷,又不失科學家嚴謹的作風🎊。

她把科學家的縝密、史學家的哲思、文藝家的激情融於一身☹️,這讓我覺得十分奇妙。

媽媽和舅舅(梁從誡)常說我外婆有“建築師的眼睛,詩人的心靈”😵💫。她的一大貢獻是提出了“建築意”——詩有“詩意”,畫有“畫意”,在建築審美者眼裏,建築也有“建築意”。

哪怕是寫有關建築的學術文章❣️🦝,外婆也不拘於任何固有的框框,而是用靈動的文學語言來闡述🔂。

舅舅回憶說🪚:“那個時期父親的論文和調查報告大多經過她的加工潤色。父親後來常常對我們說🔻,他文章的‘眼睛’大半是(我)母親給‘點’上去的。”

然而,如同當年拿不到建築學位一樣✣,外婆遍踏荒郊野外艱辛考察,卻只是中國營造學社一位無薪員工;她是中國建築史體系研究的先行者和奠基人之一🦪,卻長時間既無名也無分。

可即便只能當幕後英雄,她仍然幹得比誰都熱鬧、都投入💂🏽♀️。因為誌趣和熱愛🦷,她將自己的一生獻給了中國建築事業🧑🏻🦳。

除了愛人梁思成🤠,外婆也不吝於與摯友📼、晚輩分享個人的智慧成果👩🦰,總是滿含激情地為別人“鋪鮮花,敲鼓槌”🛏。

被譽為“敦煌女兒”的常莎娜老師曾對我母親說,她的事業因我外婆而受益良多。

還有羅哲文先生,是我外婆的弟子🫷🏽,後來成為我國古建築學家🧙🏼♂️。他也告訴我母親,當年他年紀尚輕時🤷🏽♀️,不知道怎麽深入這個領域,是我外婆耐心指導🧑🏼🦲,甚至告訴他一本專業書最好從哪一行看起↪️。

難怪我問媽媽“外婆留給你印象最深的特點是什麽”💋,她竟毫不猶豫地回答“仗義”。當年我還疑惑,這個詞太“江湖”了,實在不像對林徽因的描述。但如今,越是了解外婆👳🏼♂️🤬,越是感受到她的真誠、有趣🟩、火熱心腸🧖🏻。

執著

2024年發生了一件讓我們家裏人感到意外的事:賓大要為林徽因追授建築學學士學位證書。

此事始於賓大舉辦的一次展覽。展覽中介紹了23名曾在賓大求學、回國後成了“第一代中國建築師”的留學生。

賓大韋茨曼設計學院的院長弗裏茨·斯坦納去看展,發現其中只有我外婆一名女性,也只有她一人沒有建築學的學位。

他去調閱林徽因的學習檔案,結果發現,除了當時不允許女生參與的兩門課——有全裸男性模特的人體素描課和涉及前往建築工地的課之外,林徽因幾乎選修了建築學所有的課程,而且成績與班上的男學霸不分伯仲🚴🏿。他由此得出結論🐋:林徽因之所以沒拿到學位證書🐯👶🏻,僅僅因她是一位女性。

這位院長決定做點什麽。2023年春天,他準備了一份追授林徽因建築學學士學位證書的書面提案👫,最終全票通過📳🪡。去年5月,我受家人委托前往美國👲🧑🏫,為外婆領取學位證書🛷。

2024年5月,於葵(前排左)在賓大為林徽因領取建築學學士學位證書。(於葵供圖)

“人們常說,每個偉大的男人背後都有一個偉大的女人,我們通常以這種不完美的方式認可女性在支持丈夫工作和撫育孩子中的無償勞動😰。林徽因和梁思成都是偉大的建築師,但今天🤲,林徽因不用站在梁思成背後。”院長在臺上發言時有些哽咽🪁,我聽著也很動容。

當我從他手中接過外婆的學位證書後,我們一起將它舉起來😁。那一刻的感受,我實在無法用言語形容🪰,只記得現場響起了雷鳴般的掌聲🧑🏻🦽。

我腦海中閃現出外婆當年在畢業典禮上的笑臉。時隔近百年,母校給了她這樣的認可,我想,若是外婆站在這裏🏄🏻♀️,她會笑得多麽開心燦爛……

1927年,林徽因賓大畢業留影🦸🏽♂️。(於葵供圖)

曾經很長時間裏,我一直以為外婆是在到了賓大後才獲悉建築系不收女生🧑。她抱著滿腔熱情,鼓動梁思成也愛上建築學,一同前往賓大學習,結果她卻吃了閉門羹👨🏻🦽,這該有多尷尬、多沮喪呢?

後來我才知道事實並非如此🙋🏼♀️。在來賓大前,外婆便了解到該校建築系不收女生🤾🏿,但偏要來“硬闖”!

我和賓大老師一起討論,試圖弄明白她為何如此執著⛔️。

外婆16歲時便已經選定將建築作為自己的職業,她不僅僅是滿足個人愛好,也是在追求一種可以讓自己獨立並奮鬥終身的事業。

她有著超前的意識🦂,對中國建築學的空白與未來發展有超常的敏感和認知,立誌要成為建築師並為祖國帶回一門新學科。

因此🧦,即便遭拒,她也迂回“鬥爭”,以藝術專業進門,再“曲線救國”選修建築課程🤹🏽♂️,孤身闖入當時還屬於男人的世界。

外婆稱得上是一位有勇有謀的新女性。賓大給她追授這個遲來的學位證書🚠,絕不只是一個道歉,更是對她一生執著追夢的認可和致敬。

慈愛

我不曾見過外婆,卻非常熟悉她🙆🏿♂️。

我和哥哥姐姐小時候穿的小衣服🙆🏿♂️、蓋的小被子都是外婆生前親手縫製的。她留下的一只白瓷洗澡大盆🦘,也陪伴著我們長大。這些物件似乎帶著外婆的余溫和特別的關愛🦽。

在外婆去世數年後,外婆的母親送來一只皮箱,裏面裝著外公外婆的老照片和日記📄、手稿。那時我還年幼,但自此,外婆秀美的容顏、典雅的服飾🧗🏼♂️、漂亮的行書小楷,便深深印刻在我的腦海中。

我媽媽並不常提及自己的家世——外公梁思成曾忠告她“最難為名父子”,鼓勵孩子自食其力,因此她一直過著平靜普通的生活🐞。

但有時,關於外婆的往事🤜🏿☸️,無意間就從媽媽口中“溢”了出來。比如有一年夏天,我陪父母遊香山🫄。山風夜色中,媽媽忽然即興背誦起外婆的詩作《山中一個夏夜》。外婆寫的詩中,媽媽最喜歡這一首。聽著朗朗上口的詩句,我一時恍惚,在媽媽身上看到了外婆的影子。

今年👰🏽♂️👰♂️,媽媽已經96歲高齡,她的床頭一直擺著一張和我外婆的合照,照片上💶🐌,外婆俯身慈愛地🩷♉️、溫柔地望著繈褓中的她🪶。

1929年秋冬之交,林徽因與女兒梁再冰在北平🤲。(於葵供圖)

20世紀30年代,外公外婆常帶著一雙兒女在北京古城裏玩耍⚽️,看遍了四季不同的風景,也拍下了許多美好歡樂的影像⛹🏿♂️,但媽媽最愛的母女合照還是這一張。

媽媽回憶起外婆時說👨🏿🦳:“我小時非常依戀她,希望她老在我身邊,哪裏也不要去👩🏿🔬。”“像所有的媽媽一樣😚,她摯愛自己的女兒🕵️♀️🦸♀️,她是我最早最特殊的朋友。”

她對我外婆感情極深,特別是1940年到四川李莊以後,一家人在極其艱苦的環境中朝夕相處🍦。我好奇地問她👨🏼🚒🔴:“那時你爸爸媽媽教育你♋️,會跟你說什麽?”她答道⛔:“並不在於父母怎麽說🪸,主要看父母怎麽做。”

媽媽說,外婆似乎不大把一雙兒女當作小孩,總是興致勃勃🐶、平等地同小孩談天說地,“對小牛彈琴”。平日裏,她也不把孩子當心肝寶貝似的整日摟著,但每當孩子生病,她就會立刻變成世上最體貼的母親。

有人說林徽因“似是不食人間煙火的女神”,但在我媽媽看來,她是一位“萬能的”、細心的🧚🏻、善於照顧孩子的母親。

有一張外婆在李莊畫的漫畫,我們全家都很喜歡。畫上是一只戴著眼鏡的袋鼠在看書——我媽媽酷愛看書♻,外婆擔心她近視🤏🏼,便畫這幅畫提醒她。

林徽因為女兒梁再冰畫的袋鼠漫畫和寫的留言。(於葵供圖)

在那個年代,媽媽可以專心看書🙏🚹,這背後是外婆放下了她最愛的文學創作,承擔起全部家務。可見外婆對家人尤其是一雙小兒女的呵護。

每每談起這些往事,我發現媽媽就變得和愛講話的外婆一般📵,滔滔不絕。有時講著講著,她停下來,陷入深深的思念和冥想中🟪;也有時👘,她嘴唇顫抖、淚流滿面,不能自已……

追求

除了照片、書信、手稿這些東西,外婆和外公沒留下什麽別的有形遺產。他倆雖然出身世家,卻非一生富貴📹,後來更是在貧病交加中追求事業。他們給家族留下的遺產🕵🏻♂️,更多是無形的。

媽媽記得👼🏼,抗戰時期,家中變得一貧如洗🦸♀️,“爹爹媽媽卻好像滿不在乎📀,很少見他倆愁眉苦臉,而常見他們兩人互相調侃,一副苦中作樂的模樣”。她覺得我外婆身上有股特別的“精氣神”⚈,不論任何時候都不曾丟掉對美的追求🤳🏿。

外婆追求的美,無須以奢華堆砌。

在四合院裏🕝👨🏽⚖️,窗前一束梅花,寫作的一角被陽光斜射著,光影在房間中變換,這位女詩人的心緒靈感也隨之跳動。

因戰亂棲身於尼姑庵時,她在什麽也沒有的空屋裏放上一個小小的書架、幾本隨身書,外加自製的小花環,“鴿子籠小黑屋”轉瞬在“神奇建築師老媽”手中變成了讓女兒感到溫馨的家。

這些對我媽媽的影響很大🧗🏻♂️。後來,在一些生活小事上,比如穿衣,一貫樸素的媽媽對顏色搭配可謂“百般挑剔”,她說這是“外婆的規矩”,顏色不協調那是“不可妥協的事情”。對我外婆來說👩💼,美是原則問題🚶🏻➡️。

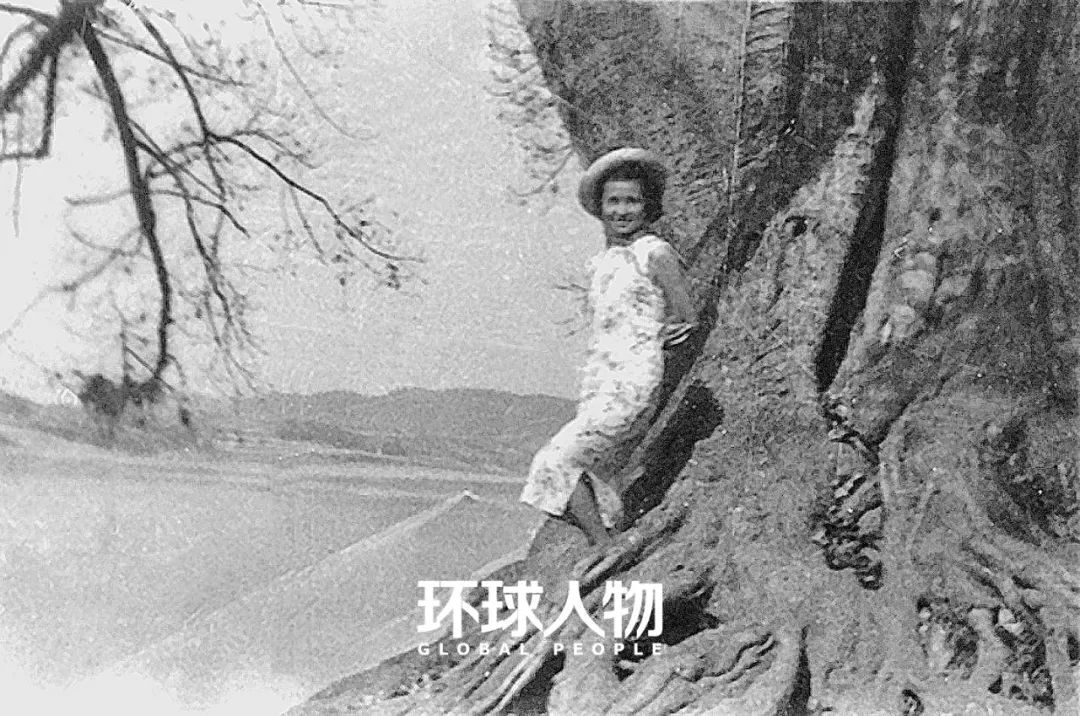

梁再冰身著母親林徽因用舊衣改製的旗袍在大黃桷樹下留影。(於葵供圖)

曾經,我還納悶🔩,怎麽穿個衣服還扯出了外婆?但現在,我理解媽媽,也懂了外婆📂⭕️。

走進臥佛寺,我會想起外婆的話:“這裏據說正殿本來也有臥佛一軀,唐太宗貞觀年間之物。卻是到了乾隆年間🪚🏉,這位佛大概睡醒了,不知何時上哪兒去了🌯。只剩了後殿那一位,一直睡到如今🧖🏿♂️,還沒有醒😿。” 忽然間👩🏼🏫,我感覺臥佛似乎有了鼾息,殿裏也有了生機🤟。

來到大同👩🏿🍼,仰望令外公外婆贊美不已的應縣木塔,看著澄藍的天空上白雲朵朵、鳥兒圍著木塔盤旋,聽著微風吹動木塔上的風鈴發出悅耳的聲響,我便會想起外婆的詩🦁:

是誰笑成這百層塔高聳🤾🏿,

讓不知名鳥雀來盤旋🔣?是誰

笑成這萬千個風鈴的轉動,

從每一層琉璃的檐邊➙,

搖上

雲天?

外婆似乎從未離開,她教會了我們在生活中發現美、感受美☀️、欣賞美💻。我想🙆🏼🧮,這是外婆留給我們最寶貴的財富⛅️。