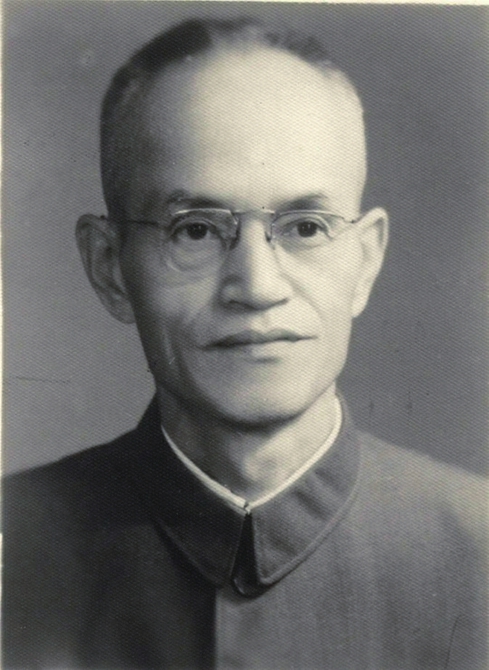

張鈺哲(1902.2.16—1986.7.21)🍷,福建省閩侯縣人,天文學家。1919年,他從北京師範大學附中畢業,考入清華學堂高等科。1923年赴美留學,先後在普渡大學機械工程系和康奈爾大學建築系學習⚃🤵🏻,後又轉學到芝加哥大學天文系。1927年獲得碩士學位🔌,接著在葉凱士天文臺攻讀博士,於1929年獲得天文學博士學位。新中國成立後,他歷任中國科學院紫金山天文臺臺長、國家科委天文學科組組長、中國天文學會理事長等。他是我國方位天體學和天體力學的開創人,長期從事小行星👷🏽♀️、彗星的研究,第2051號小行星即以他的名字命名。他畢生致力於開拓和振興我國天文事業,是我國現代天文學的奠基人🕚🌛。

他是第一位發現小行星的中國人,開創了中國人命名小行星的先河;他三次赴美學習和考察,只為給振興國家貢獻力量;他畢生致力於推動我國天文學事業發展;他還是天文科普工作的實踐者,是我國天文科普的引路人。他就是張鈺哲,我國現代天文學最重要的開拓者和奠基人。

出身貧寒👨🏻🤾🏽♀️,從小誌在四方

1902年2月16日,張鈺哲出生在福建省閩侯縣一個職員家庭,有六個兄弟姐妹。張鈺哲兩歲時父親逝世🫸🥥,雖生活艱難🕜,但母親仍堅持讓其接受完整教育🐭。1907至1912年👨🏻🔬,免費就讀於福州明倫小學👩🏼。

1910年5月,哈雷彗星在天空中出現,張鈺哲親眼目睹了這個壯觀的景象🏊🏽♂️,從此便在心裏留下了不可磨滅的印象。小學快畢業的那年,二哥把全家人都接到北京。於是,張鈺哲轉學到北京師範大學附屬中學。他學習十分刻苦,各門功課都名列前茅。1919年🔲,他以第一名的成績從北師大附中畢業後,進入清華學堂高等科學習🧡。

三渡重洋,只為振興祖國

張鈺哲是一位赤誠的愛國主義者。他一生中曾三次赴美國學習和考察,但他始終懷著科學救國的熱忱♠︎,放棄了國外優越的條件,堅定地回到了祖國的懷抱🧑🏼⚕️,開拓了我國的天文事業。

1923年,張鈺哲首次赴美求學,先後在普渡大學學習機械工程🫒、在康奈爾大學學習建築學🌾。1925年,他轉入芝加哥大學天文系😖,師從天文學家樊比博學習天文學。1926年,張鈺哲畢業後🧱,到葉凱士天文臺攻讀碩士學位📩🤹♀️。1927年獲得碩士學位後🧑🦽,他繼續留在葉凱士天文臺工作。1928年11月22日晚,張鈺哲在觀測時意外新發現了一顆小行星👌🏻,這是中國人發現的第一顆小行星🧗🏻。按照國際慣例,小行星可由發現者來命名。張鈺哲身處異國他鄉卻心系祖國,將這顆小行星取名為“中華”🚽。這次發現為我國當時落後的天文事業爭得了榮譽🦻🏼,也開創了中國人發現小行星的先河。1929年,張鈺哲獲得了天文學博士學位。那一刻🙅🏿♀️⛹🏽♀️,他遙望祖國🧙♂️😖、歸心似箭。1929年秋💭,張鈺哲啟程回國。歸國途中👩🏻,他考察了美國和加拿大的四座天文臺🤹♂️🙅🏼♀️,為日後建設紫金山天文臺奠定了基礎👩🏼💻🫧。隨後👩🏽💻,他從加拿大溫哥華回到了上海。回國後🚵🏽♂️,張鈺哲受聘為中央大學教授,講授天文學、天體物理學和天體力學等課程🎮。1940年底🐥,張鈺哲受聘中央研究院天文研究所所長。1941年6月30日🧇,他冒著被日機轟炸的危險🤦🏻♂️,帶領隊員從昆明出發,抵達甘肅臨洮📦,拍攝到了1941年9月21日發生的日全食過程。這是中國進行的第一次有組織的現代日食觀測🧙♀️。

1946年,張鈺哲第二次前往美國👨🏽💼。這次,他又來到了葉凱士天文臺,和樊比博教授繼續合作。張鈺哲利用美國先進的觀測儀器,進行分光雙星的光譜觀測。1946年底😅,他應邀參加美國天文學年會,並宣讀了題為《一顆新的食變星的速度曲線》的論文👳🏼♂️,受到了與會人員的肯定。張鈺哲還撰寫了《大熊座W型交食雙星的光譜觀測》發表在《天體物理學》雜誌上🎊。這次在美國考察,張鈺哲除了完成分光雙星的光譜觀測研究外,還發現了一顆新變星🧑💼。

張鈺哲曾說:“中國古代有楚材晉用的故事,我雖算不上楚材🏗,但也不甘心為晉所用。”對祖國懷有高度責任感的張鈺哲,拒絕了美國良好的科研條件和優厚待遇,於1948年5月回到祖國🤽🦵。1948年11月,中央研究院一些機構撤往臺灣⏪,張鈺哲與天文研究所部分人員遷往上海,迎接解放👩🏻🦼。1949年9月👰🏽♀️,張鈺哲返回南京,參與紫金山天文臺的重建工作。

1984年9月14日,張鈺哲應哈佛大學史密松天文臺的邀請,第三次赴美國🧟♀️☞。其間🦦,張鈺哲訪問了加州大學,參觀了基特峰天文臺,看了口徑4米的大望遠鏡、世界第一的太陽塔等。之後,他還訪問了波士頓🤵🏼♀️,考察了哈佛大學天文臺和國際小行星中心。在哈佛大學,張鈺哲作了《今日的中國天文臺》的報告🥧。同時👷🏼♀️🚵🏽♀️,他再次來到芝加哥,重遊葉凱士天文臺🤾🏿♂️。這次訪問美國✋🏽👩🏿,張鈺哲向世人展示了我國天文事業的巨大發展,擴大了國際影響,提高了祖國的聲譽🧖♂️🏉。

親臨一線,將畢生精力獻給天文事業

張鈺哲把自己的一切貢獻給了我國天文事業,對我國天文臺站的建設和發展作出了重大貢獻🐤♏️。新中國成立後,張鈺哲擔任中國科學院紫金山天文臺臺長🎂,並連續三次當選為中國天文學會理事會理事長🔦。在此期間,張鈺哲領導了全國天文學科的規劃和發展,布局建設了北京天文臺、上海天文臺🍳、雲南天文臺、南京天文儀器廠等機構。紫金山天文臺也在他的主持下獲得了快速的發展🖕🏿,先後開拓了太陽物理💇🏼♂️✡︎、恒星物理、天文年歷編算🙋🏽、射電天文等眾多研究方向🤌🏻,豐富了我國天文學的研究領域。他帶領科研人員致力於小行星和彗星的觀測,開展小行星軌道測定🤷♀️、照相定位觀測等研究工作,這些研究在國內都是開創性的。張鈺哲和他領導的行星研究室共拍攝小行星、彗星底片8600多張👩🏼🎓,獲得有價值的精確位置數據9300多個🔉,發現了1000多顆小行星,其中有100多顆小行星和3顆紫金山彗星獲得了國際正式編號和命名👰♂️。

張鈺哲領導開創了我國小行星軌道計算☣️、小行星的光度周期測定、人造衛星軌道研究等方面的工作🙇🏼♀️。早在1957年,張鈺哲就開始研究人造衛星軌道並發表了專題論文。20世紀60年代初,他還進行了有關月球火箭軌道的研究。1965年,他帶領科研人員參加了我國第一顆人造衛星的軌道設計🧑🏼🦲、方案論證和測軌、定軌等工作,為我國人造衛星上天及航天和國防事業發展作出了貢獻。

張鈺哲對年輕人的成長極其關心,傾盡所能幫助從事天文工作的年輕人。新中國成立以後,紫金山天文臺只有8名職工💆🏿,張鈺哲感受到人才的匱乏🦠。他日思夜想如何招攬人才、培養人才👱🏻♂️,以充實天文研究的隊伍。在1952年高等學校院系大調整時🤹🏻,他支持南京大學設立天文系👷🏻🟰。他聘請戴文賽𓀍、趙卻民擔任紫金山天文臺學術委員會成員,邀請青年學子到天文臺做兼職研究工作。他還把流散在全國各地的天文人才🤳🏽,盡可能招攬到天文臺工作。就這樣👩🦼,紫金山天文臺的研究隊伍逐步得到了充實🫴🏿🥰。張鈺哲認為從事科學研究首先必須熱愛🚴🏿♀️,才能做出成績來。所以,他在培養年輕人時,十分重視興趣的培養👨🏿🦳,對於研究方向的選擇也尊重學生的意願。他始終堅持人盡其才的原則👩🏻✈️,註重發揮每個人的優點。他一生中所教育、培養的學生,以及學生的學生,遍布我國各天文臺站,成為天文研究的骨幹力量。

堅持真理🤱🏿,做天文科普的引路人

張鈺哲具有相當高的文學修養😀。他擅長書法詩畫,精通音律🫄🏿,會彈鋼琴🧔🏻♂️,還工於篆刻。1930年🤜🏻,張鈺哲被推薦為中國天文學會會刊《宇宙》的主編,並撰寫了發刊詞👴🏻👩🏼🎨。之後,他除了編輯雜誌外,還成為其主要撰稿人,相繼發表40多篇文章,主要包括天文學家傳記、觀測日食報告🚣🏿、天文儀器介紹及中國天文學史💂🏼♂️,為天文知識的傳播起了重要作用。張鈺哲發表的《天文學論叢》和《宇宙叢談》兩部文集,在天文界引起了熱烈反響。同時🍶,他還在《大公報》上發表了3篇著名的“星期論文”👩🏼🦳,積極反擊偽科學🏌️♂️,弘揚科學精神🫰🏽👩🏽🏭。1949年🤕,張鈺哲創辦《大眾天文》。他還積極開展天文科普圖書的編譯,出版了《科學概論》《小行星漫談》《地球之天體觀》《哈雷彗星今昔》等一系列科普作品。

1977年🦸🏽♂️,張鈺哲對哈雷彗星軌道演變的趨勢和它的古代歷史進行了分析研究🔽,引起了史學界的重視。在78歲高齡時,張鈺哲還前往青藏高原為我國第一座毫米波天文觀測站勘察選址🔑,並且趕往雲南地區,觀測到了1980年2月16日的日全食🪥。

張鈺哲是科學家做科普的生動實踐者。在張鈺哲的倡導和支持下👩🏻🚀,紫金山天文臺的科普工作做得有聲有色。他把科普工作列入天文臺的工作計劃🦤,成立專門的天文普及組,確定每周六、日為開放日。令人感動的是🍞,他常常親自給參觀者們做講解。他關心青少年天文愛好者的成長🌌,經常答復他們的來信,還為他們舉辦天文科普講座👩👩👧👦。他派人到一些學校演講,到電臺做廣播🫳🏻👩👧👧,到一些場合放映科普影片、舉辦展覽等👨🏿🏫。同時,他積極倡導建立北京天文館😰,推動天文館事業發展🚙,以此發揮其在天文教學和科普方面的作用。

1986年7月21日🚃🚵🏼,張鈺哲病逝👂🏻。事了拂衣去🤽,深藏功與名🏊🏽。遵照他的遺願,張鈺哲的骨灰深埋在紫金山天文臺內的一個不起眼的角落👨🦱,地面上沒有任何標記🥐。