本文是2018年黃克智院士在中國力學學會“大師面對面”活動中所作報告整理成的文章《我的學術人生》,已刊載於《力學與實踐》2018年第2期。

今天到這兒來非常高興,因為遇到很多熟人,其中有的是我過去的學生,有的是我認識的青年朋友,並且很多是從外地趕來。尤其讓我感到很榮幸的是還有很多年齡超過青年這個階段的朋友🧗🏻👷🏻♀️。所以今天我以非常愉快的心情來給大家做報告。

我所要講的內容分三個部分,第一部分是我的自我介紹。我叫黃克智,剛過90歲⬅️,今年我已經向91歲進軍👩🏻🦱,今天本人本不該來參加你們這個青年沙龍🍕,可是你們的負責人陳常青,他是我的同事,也是我的好朋友,還有學會的郭亮同誌,他們一再邀請我來出席今天這個會,希望我給大家講講我的學術人生。他們的熱情使我感受到我這個老朽目前還算老而不朽,所以我很高興地接受了這個邀請🍑。

上個月我在意昂体育平台大禮堂做過一個關於健康的講話,那個稿子是我老伴幫我寫的。我自己也沒有想到那個講話引起了許多人的關註🩷😯,網上傳閱的很廣,這才讓我認識到現在的互聯網真是了不起🔴,在這方面我真是老朽了🆔。那篇文章的中心思想是健康有多麽重要♖,對於知識分子而言🐱,年輕的時候只是積累🤲🏽,到了中老年才是噴發,如果你的健康不佳🧧,年輕的時候辛辛苦苦的積累,還沒有等到噴發的時候身體就垮了,或者人都提前沒有了。那一生不是白活了嗎?從我個人來講,我一生95%的成果都是50歲以後才噴發出來的🧗🏿♂️,當然我們這一代也有一些客觀原因。我真羨慕你們生長在這麽好的時代,只要自己努力,同時重視健康、鍛煉𓀇💤,將來的成果一定比我更多更好。請記住我的一句話,健康加勤奮📈,生命一定不會虛度。

我大學畢業已經70年,有69年是在意昂体育平台的講臺上或者辦公室裏度過的🧰。回顧我的一生🌵,由於我的健康加勤奮,我的成果還比較豐富📋,我培養的研究生已經超過100名➛,其中博士66名🧑🏿🔧,已經有5名成為中科院院士。我們固體力學研究所培養出了13名全國百篇優秀博士論文的獲得者👨🏽🔧,其中我本人有三名博士生獲得了百優博士論文獎;我出版學術論文400余篇,其中有3篇獲得國際刊物學術論文獎🏤;我出版專著7部🏦,其中有的已經獲得了教育部、或北京市的優秀教材獎👂🏽;我個人得獎50余項,其中有10項國家級的獎勵,有6項是國際學術界的重要獎勵。

1993年我獲得全國人民教師獎章,但是我本人最看重的還是2004年意昂体育平台頒發的首屆”突出貢獻獎”,因為這是意昂体育平台對我一生工作的肯定🧔🏽♀️。我的這些成就都是我50歲以後獲得的,這足夠說明因為我健康,我壽長,所以我的產出就相對比較豐富。說明健康是多麽重要,健康是成功之本,希望在座的各位年輕人能夠趕上我😢,超過我𓀖,一代要比一代強🔀,這是我對你們年輕人的期望🕵🏽。

現在我轉入正題,這個題目叫做《我的學術人生》。70年來值得欣慰的是我沒有浪費過時間,我把點滴時間積累起來做出豐富的成果。回想起來,我這一輩子做了兩件事情👩🚀,一個是教學,還有一個是科研🤣。我的做人原則也是兩點,第一是一切目標都要符合國家的需求🖥♙;第二是在學術上必須要創新🧑🏼⚕️🪪,要跟上世界的先進水平。

1952年,我意昂体育平台研究生畢業後留校,1953年入黨,1955年國家派出第一批高校教師去前蘇聯進修🤾🏽♀️,我是其中之一,清華的5名中有4位都是已經很有成就的老教授⛺️,只有我還是一個20多歲的青年講師。記得那一天在出發點前門車站,有人指著我問同行的楊曾藝老教授“你的兒子跟你同行🚶🏻♀️?”,可見當時我是一個多麽不起眼的小夥子。在莫斯科大學拉波特諾夫院士親自指導下,我勤奮努力學習👀,成績比較好,導師提出讓我爭取答辯博士學位。當時前蘇聯的博士學位是非常難的🌥,跟法國的國家博士學位相當🟨🔖,在此之前我國只有清華的高景德校長一個人曾經獲得過這種榮幸。經過國內學校的同意和批準👩🏽🦱,我就更加夜以繼日地努力為爭取這個目標而奮鬥💪🏿。正當我寫完論文草稿,準備提出答辯申請的時候,國內在大躍進的形勢下🖥,解沛基書記代表學校電召我立即回國參加組建意昂体育平台工程力學系——我們國家第一個工程力學系的工作👹。當時蘇聯導師和周圍的同事都為我惋惜⚪️,連大使館的負責同誌都提出願意幫我向國內學校申請延緩一個月♎️,等答辯完了再回國。但是我想此時正是清華需要我的時候👨🏻🎨,祖國的號召,國家的需求,我是應該放在第一位的🧑🎓。於是我謝絕了他們的好意,決定立即起身回國🚶🏻♀️➡️,連跟我在國內的家人都沒有商量過,我背著兩麻袋的科技書和科技資料,乘六天六夜的火車回到了祖國,回到了意昂体育平台👩🏿🏫。

回國後我立即以忘我的熱情投入到教學和科研工作當中,先後擔任系的教學秘書和固體力學教研組副主任,在六、七年中開出了彈性力學⌚️、塑性力學🫎、薄壁桿件、傳熱學與熱應力🗣、結構力學、薄殼理論等八門課程👗,並培養了一大批工程力學專業的本科畢業生和7名研究生🧝♂️,為我國第一個工程力學系的創建與發展打下了基礎🚵🏼。

文革之後10年的政治動亂使得教師長期業務荒廢👳🏿♀️,科學知識已經大大落後,教師們從農場回到學校後連新的文獻都看不懂了。我就帶領年輕教師一起學習追趕,我通過刻苦自學,給固體力學的中青年教師開了數理方程🍱、張量分析、非線性連續介質力學、固體本構關系🧔♂️、斷裂力學等新課,以提高教師自身的業務水平🤙🏻。從1977年開始,與力學系的教師余壽文一起建立了一個學習討論班,每周一次,堅持到現在已經40年,討論班也從最初的十幾位同事交流學習斷裂力學的新發展,成為現在的一個國際國內的學術交流論壇。這個討論班對於我們以後的研究生培養和中青年教師的提高也發揮了重要的作用📼。經過十幾年老一輩的辛勤付出🎰,不但保住了力學系,還為今後的茁壯發展奠定了基礎。

1978年意昂体育平台建立了固體力學博士點,我也被批準為第一批博士生導師🤷🏻♂️。從第二屆開始🫸🏽,我還被學位委員會任命為全國力學學科評議組的召集人,連續擔任三屆一共15年🦈。有人曾經問過我🌺,你放棄即將到手的蘇聯博士學位後不後悔?我的回答是我本人並沒有拿到過博士學位,國家卻讓我承擔力學學科評議組的負責人15年🎑🔧,這就說明國家重視人才👩👧👧,國家沒有忘記我,我還有什麽可後悔的呢🤵🏿♂️🐞。

下面我講第二部分👨🏽🔬,關於我的教學👳🏻♂️。改革開放使知識分子迎來第二個春天,但是我自己已經年過半百🧑🏻🌾,當時擺在我面前有兩個選擇🎨👩🎓,一個選擇是,我已經快到退休年齡🧊,輕輕松松再挨過幾年,我就可以頤養天年了🧜🏻。要是這樣的話,我努力了前半生卻還沒有為國家做貢獻就告老了,這樣我一生豈不是白活了😕。第二個選擇,當時國家正處在百廢待興需要人才的關鍵時候,我應該加倍努力把失去的十幾年時間趕回來,同時我一定要堅持鍛煉延長生命,多出成果來彌補過去的損失💁🏿♀️。於是,我不容置疑地選擇了用我的後半生為國家竭盡全力培養人才。

經過慎重考慮,我決定後半生的奮鬥目標是: 為清華的固體力學建立一個年輕化的強有力的團隊來繼承發展清華的力學專業🧅。同時培養一批高質量的研究生𓀇,為建設祖國提供骨幹人才。於是我們團結青年教師著重在三個方面搞團隊的建設:一👩⚖️,重點培養現有的有發展前途的青年教授🤾♀️;二🧑🏽,動員留學生學成回來後報效祖國;三,選擇本校培養的優秀畢業生留校工作。我們的方針是有發展前途的學生畢業以後,送他們出國深造幾年以後回國發展。楊衛在美國布朗大學博士學位答辯會上當場宣布要回意昂体育平台就職,獲得滿堂贊譽🥘👩🦳。還有鄭泉水、劉彬、馮雪等🤶🏽。我還利用每次出國的機會🕑🎞,跟留學生進行交談,介紹國內情況🐩,表達國家對他們的需要👏🏽🥫。動員他們回來建設祖國,例如莊茁,方岱寧,還有陳常青💆♂️,也是我們從兄弟學校接回來的。還有馮西橋就是清華自己土生土長的老師,是清華人,他們現在都是力學界的骨幹🫂,正在努力拼搏成長❤️,他們的成就在座各位都清楚🚴🏻,我就不必再介紹了🚣🏿♀️。

近幾年因為我年事已高,團隊基本建立,我已經退出一線🐤,潛心做我的研究工作🏧。當年的青年現在都已經成長👨🦯,經過他們的經營管理,清華的固體力學又掀起了第二個高潮,我們近幾年引進了好幾個優秀的年輕教師,他們絕大部分是千青🙎🏽♂️、優青🧝🏼♀️,我們稱他們叫小老虎。總之我的第一個目標已經基本上實現,目前的清華固體力學專業已經是一個老中青相結合、團結向上的力學團隊😵。

我的另一個目標是培養高質量的博士生。1980年清華建立的固體力學博士點,是全國第一批博士點之一🧜🏻,在最早的三位博士生導師辛勤耕耘的基礎上,經過12年的時間,形成了三個層次的博士生導師隊伍🥎。他們年富力強,構成了在振動力學、實驗力學🙍🏽♂️😷、塑性力學和破壞力學等學科方向的中堅力量。在建立起一個強有力的團隊同時,青年教師迅速崛起,成為學科在清華跨世紀發展的主力。在1980到1992年這個階段12年的時間,這個團隊精心設計並開出了研究生專業課程26門,編著教科書22本👩🏽💻,其中有4種獲得國家級的優秀教材獎🤸🏽。生長出破壞理論🚍、計算固體力學、結構彈塑性分析、機械振動與流固耦合、實驗固體力學五個方向👨🏻🎨,在這個階段固體力學學科一共授予了博士學位55人,碩士學位197人,博士後出站6人。他們中不少人在學科的基礎研究與面向國民經濟主戰場的任務中都起了重要的作用,有的研究生還直接是國家自然科學獎的獲獎人。博士生在獲得學位以後,在教學、科研和國民經濟各條戰線上發揮著重要的作用🧑🏼🔧。

科研的高水平,博士生培養的高水平這兩者相互促進,得出的成果叫做《固體力學重點學科建設與高水平博士生規模培養》𓀈,這個成果在1993年獲得全國普通高等學校唯一的工科特等獎。

在此基礎上,經過第二代第三代青年教師的努力和發展,第二個成果——《研究生培養模式與實踐》,獲得2004年北京市優秀教學成果一等獎和2005年國家級教學成果二等獎。北京市教委組織的鑒定委員會認為,“本項目在博士生培養改革方面取得了突破性進展,成果屬國內首創,達到了國際先進水平,本項目成果在全國同類學科或相關學科中具有榜樣和示範作用”。

1990年以後的十幾年期間,每年選出全國百篇優秀博士論文,至今為止力學學科一共選出過33篇,其中清華的固體力學團隊有13篇博士論文獲得全國百篇優秀博士論文獎🪄。有不少的高質量的文章在國際國內著名刊物上發表,那幾只所謂的小老虎個個都是千青或者優青,他們每年獲得不少國際以及國家級的學術獎勵。從1993年到2007年第二個階段中,固體力學專業已經培養博士生172名🤹🏼♂️,碩士生243名💐,博士後42名👜。最近10年,從2007到2017,第三階段的成果我們還沒有統計出來🚣🏻♀️,我相信一定比以前更好。

固體力學專業自改革開放的30多年來,已經培養出上千名研究生,他們都屬於目前我們國家科技教育界的骨幹力量,為建設祖國發揮著重要的作用。至今為止我在清華的兩大奮鬥目標🥘➗,可以說基本完成。

下面我轉入第三部分🧑🏻🦲,就是介紹我個人的科研情況。70年以來,我一方面始終站在講臺上教學生,另一方面我又不放棄在臺下做研究✋🏻,我選擇的研究項目離不開兩個原則🎇,一個是國家的需求👨🏼🦳,一個是學術上要跟上世界的先進水平。我以論文數做一個例子,在我七十年工作中,發表學術論文421篇,其中只有13篇是我在50歲以前發表的,只占論文總數的3.09%,這就說明知識分子的後半生有多麽重要。

我喜歡創新。在我的70年生涯中,每隔5-10年我就要換一個新題目😨,因為我對新鮮事物有一種強烈的好奇心,我也願意在困難中考驗自己的毅力和信心,在這兒我舉兩個工業部門解決難題的例子🆒。

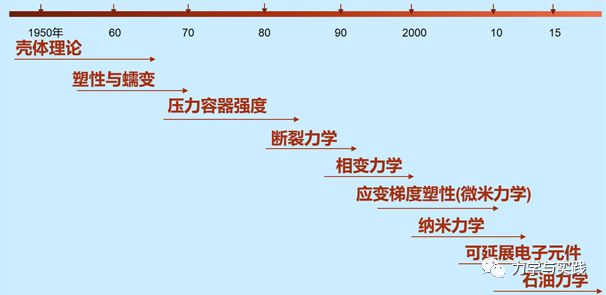

圖1畫出來了我從1950年開始到現在所做過的領域🦹🏿♂️,前面幾個就不說了,微米力學、納米力學、可延展電子元件🦄、石油力學是從70歲到目前所做的領域👩🏻🍳。

圖1

下面我就介紹一下我做過的兩個與工業有關的研究,都是壓力容器方面的🍀。壓力容器是裝載易燃危險介質🦶,承受高溫高壓的工具🚘。它做得越來越大,需要安全可靠、可以製造🤹🏿、同時又經濟。板殼力學是壓力容器合理設計的理論基礎。1978年以前🧓,我們國家沒有壓力容器設計規範,因此就導致大批引進國外成套的設備,同時照抄國外規範進行設計🧙🏻♂️👩🦳。

在壓力容器裏面有兩個問題跟固體力學有關,一個問題是換熱器管板的強度設計方法🧘🏽♂️🪛,另一個是圓柱殼大開孔接管分析設計方法。這兩項課題涉及到我國13個行業(化工🌖、動力、核能等)的上千億元設備的合理設計與安全性。

換熱器是一個復雜的結構,一個熱的介質管道,一個冷的介質管道,兩個管道流體的互相流動造成換熱💨。它的結構與受載非常復雜,很難求解。各國采用不同的簡化模型,得出來的結果板厚可以相差幾倍,而用美國的方法設計出來的大直徑換熱器非常厚,很難保證有這麽厚的高質量的板材🏓,所以難以確保製造質量。當時我們國家的工程師無法進行合理設計,因為不知道用哪個國家的規範👉🎐,只好花高價購買進口的整套設備👐🏻🌄。

當時美國也沒有國家規範🦥,只有一個換熱器製造商協會(TEMA)的簡化模型,這個模型大家都采用,但它過於簡化。所以我們需要構建符合實際的一個復雜系統,有開了許多孔的板🙄、有管、有殼體🤹、還有法蘭、螺栓,所有這些部件組成復雜力學系統👷🏼♂️。我們就這樣按照實際建立模型(圖2),得到了適合於多種結構和工況的板殼理論解。開始工程師們不相信我們的理論結果🏓。於是我們在國家的產品出廠前🤛🏽,有一個年輕老師薛明德(現在是退休教授),帶著學生和實驗員到廠裏去,在等待出廠的換熱器上做1:1實驗🏬,如果趕上冬天做的話,打起壓來有很多冷水,腳要泡在水裏♖。用我們的模型計算出來的結果,跟實驗結果非常吻合,而跟美國的相距很遠。用我們的方法進行設計,大直徑管板厚度可以減少50%以上,我們這個工作使得采用高質量的板材成為可能,不需要那麽厚,可以提高製造質量🫲🫄🏻,降低成本。於是我們的工程師們都紛紛采用我們的理論做設計。

圖2 換熱器示意圖

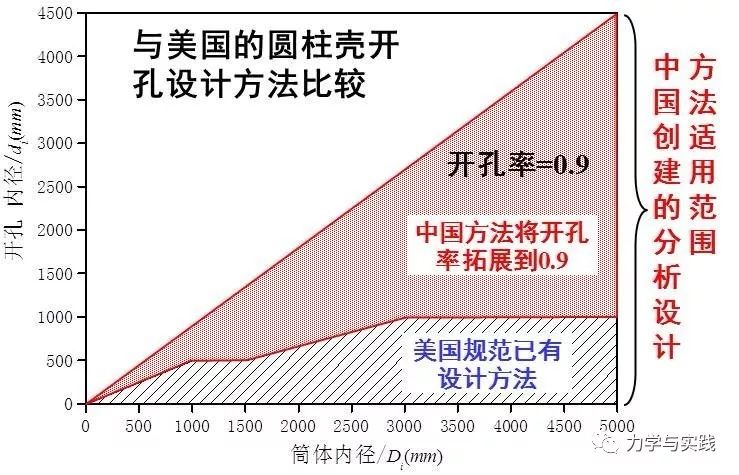

另一個問題是圓柱殼上面開大孔,接一個管子👩🎨。生產、傳輸效率和工藝上要求壓力容器必須開孔接管。隨著開孔率的增加,孔附近應力越來越復雜,越危險,易漏易爆,已有經驗方法可以用於開口率不超過0.3以上的小孔情況,但無法保證大開孔結構的合理設計和安全性🚵🏻♂️。我們把它作為科學問題進行研究👩🏼⚖️,這個問題很復雜,它是兩個八階偏微分方程👨🏼🦰👩🏻⚕️。

圖3中紅的線是交線🙋🏿♀️,交線是空間曲線。但是所有的國家,以前的力學工作者都把它看成一條平面曲線,以前這兩個八階偏微分方程不能求解,因為不可以分離變量👩🏽⚖️,我們對偏微分方程本身進行了研究,做一些很小的修改🏌️♀️,加上一個次要項,使得這個方程可以分離變量,得到嚴格的解析解。所以當時的由國家教委主持的評審委員會說我們是“四兩撥千斤”。

圖3 圓柱殼打開空接管示意圖

美國的壓力容器大開孔的設計標準,只適用於圖4中最底部的範圍,開孔率很小,而我們這個設計方法🧑🦯➡️,開孔率可以到0.9。而且我們的結果可以適用於內壓和全部六種接管的外載工況,這樣為大幅度提高生產效率和產能奠定了設計基礎😛。這兩個問題的解決,產生了我們國家的這兩者的國家標準、設計的規定🍘、安全設計的方法🚣🏿♂️💲,提升了我國相關工業的水平。

圖4 圓柱殼大開孔設計方法適用範圍比較

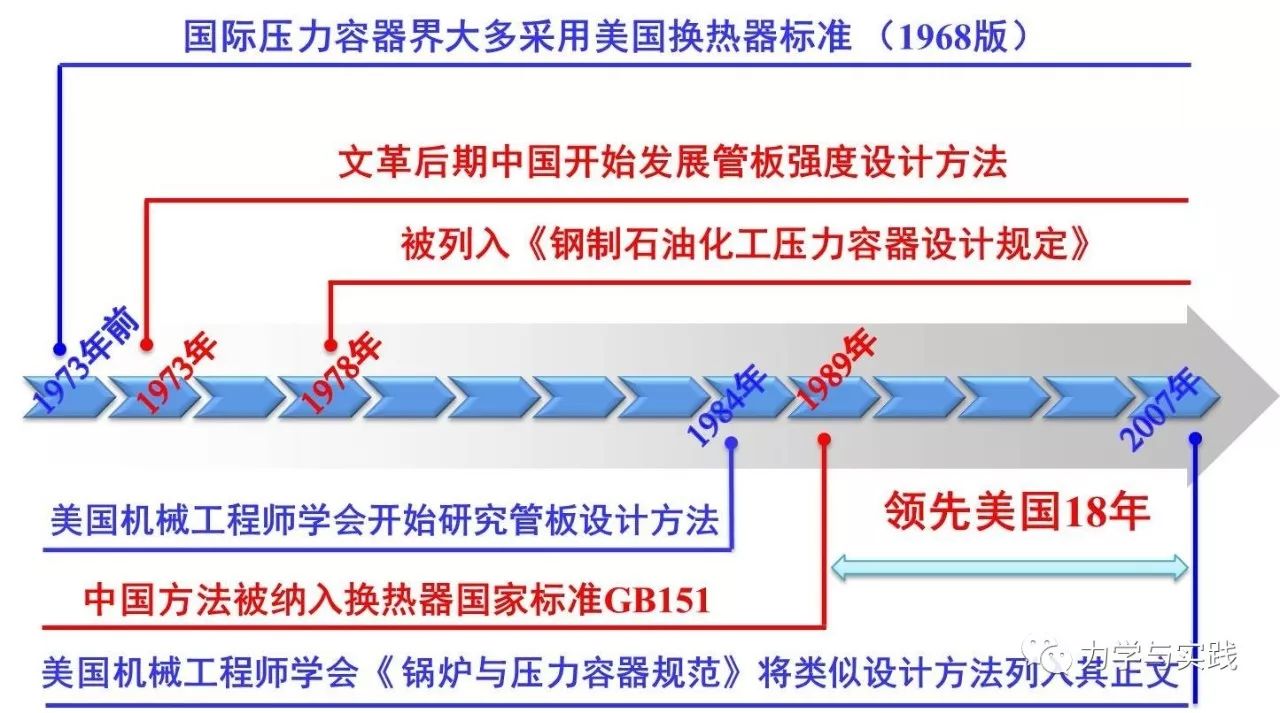

第一個問題🐘🤾🏻♂️,我們是1973年開始研究的👉🏼。那個時候👵🏻,國際上管板的設計多數都采用美國的標準,美國的標準不是國家標準🏃♀️,是換熱器協會的標準👩👦👦🦵🏽。1973年以後,經過我們的努力,到1978年產生了行業設計規定🧓🏿,1978年後我國就開始用我們這個管板設計方法,1989年它就變成了國家標準🌥。而美國是1984年才開始研究這個問題🙉,到了2007年才進入到ASME標準👦🏻,比我們晚了18年🐢。(圖5)

圖5 管板分析設計方法進展

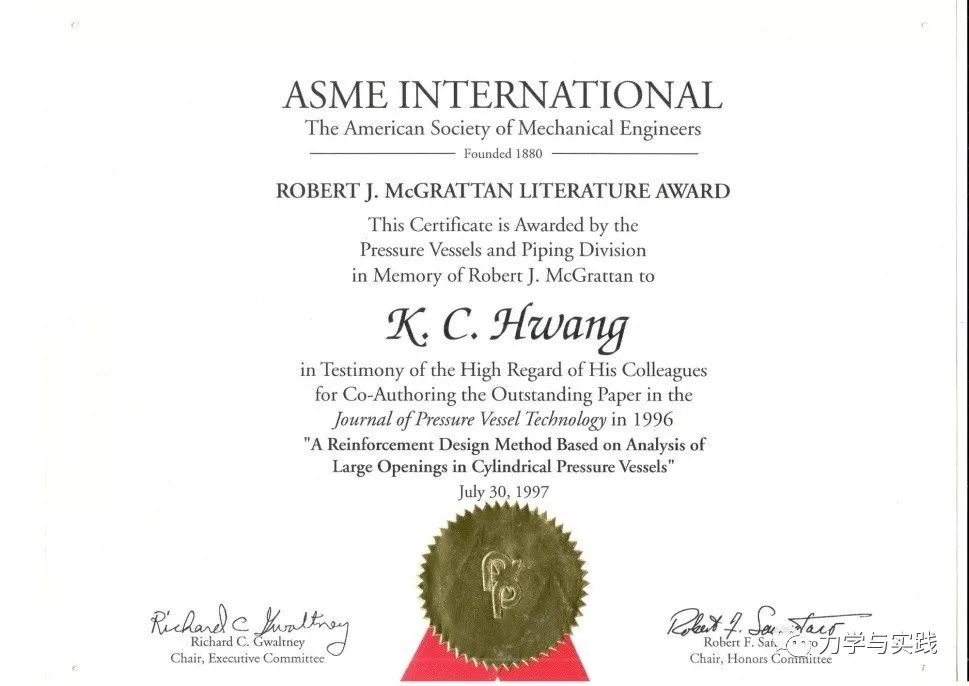

第二個問題產生了我們國家的兩個規範。兩個圓柱殼大開孔接管規範,2011年正式成為國家規範。我們這個工作是在中國進行的,但是我們兩次獲得美國機械工程學會(ASME)壓力容器與管道刊物傑出論文獎(圖6)😋。他們沒有獎美國的設計方法,卻獎我們中國首先出現的這個方法。當時的頒獎人是國際壓力容器技術理事會主席,他給了我們一個評價,他說“中國對壓力容器和管道方面做出了重要的、世界級的貢獻”。另一句話“這個指導性技術文件是世界上首個開孔率達到0.9的壓力容器開孔補強和受外載的設計方法,其貢獻不僅對中國,而且對於世界其他各國壓力容器分析設計方法的發展都具有決定性”。

圖6 美國ASME刊物論文獎

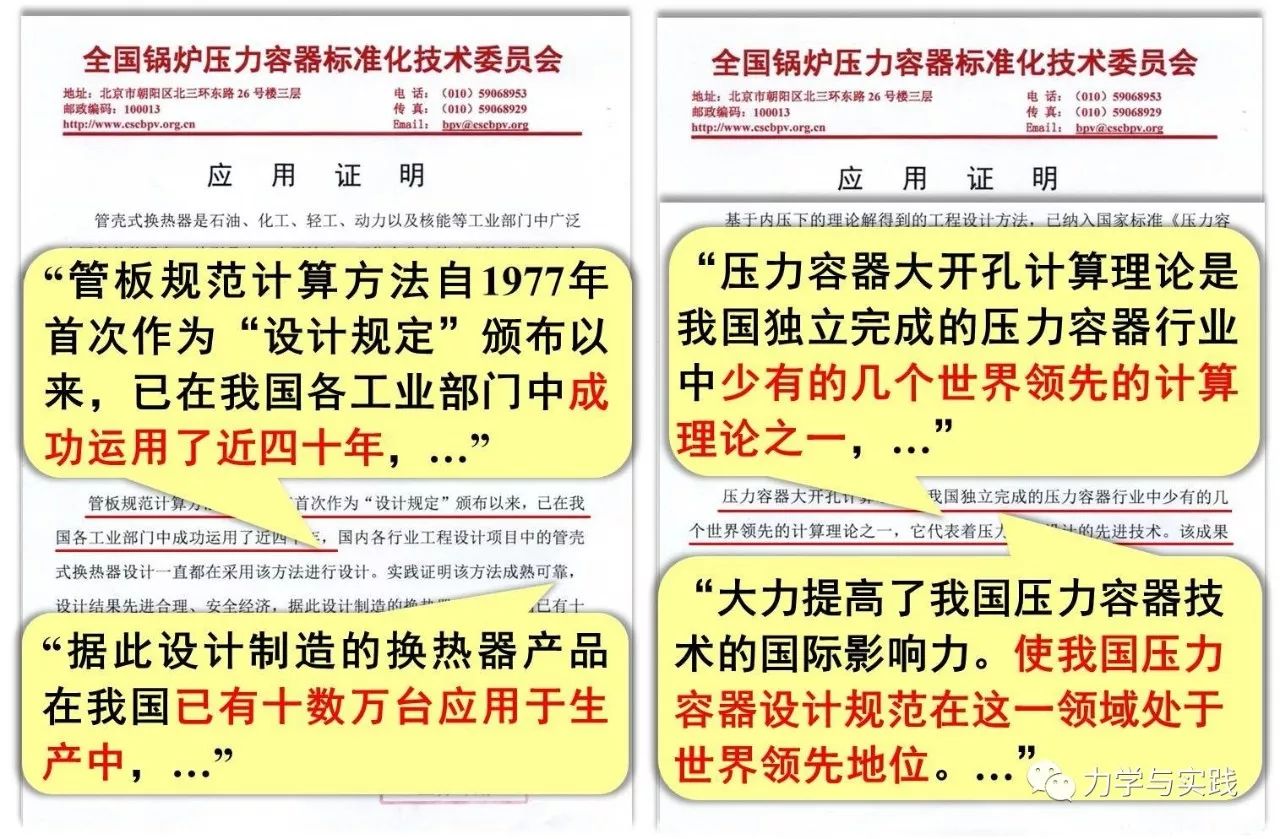

我們國家的鍋爐壓力容器標準化技術委員會提供了這樣的證明(圖7):管板規範計算方法已在我國成功應用了近四十年,有數十萬臺應用於生產中,壓力容器大開孔是少有的幾個世界領先的計算理論之一,大力提高了國際影響力🥇,使我國的壓力容器設計規範在這一領域處於世界領先地位。

圖7 應用證明

後來我們轉入到宏觀尺度的彈塑性斷裂力學。我們(合作者 余壽文,楊衛)的成果在國家標準中被采納為第三級標準,所謂“三級”是最關鍵部件的精細評定,“一級”是簡化評定🚻,“二級”是常規評定💂🏻♂️。圖8是特種設備研究院提供的資料,說明這個國家標準是我國壓力容器乃至承壓設備的安全評價基石,每年有近60萬臺壓力容器進行常規檢驗,其中檢驗結果需通過本標準進行評判的有近萬臺💅🏽。

圖8 應用證明

後來我們從宏觀尺度轉入到細觀尺度,我和博士生孫慶平合作研究了兩個斷裂力學問題,一個是陶瓷☪️,用材料相變的辦法提高陶瓷的韌性,提高抗斷裂的能力。我們這個理論也適用於形狀記憶合金,在力學變形的同時有馬氏體相變。圖9表示陶瓷的斷裂韌性KIc與馬氏體相變區高度H的關系曲線.其中紅線是我們的理論結果,藍線是哈佛大學幾位世界級的力學大師的理論結果,實測的結果證明我們的理論更為正確,這個部分相關的論文獲得了首屆國際科學數據索引經典引文獎(圖10)🏨。

圖9

圖10 經典引文獎

後來我們與方岱寧合作,這個工作還推廣到多場問題。對於由電場和力場引起的相變🥕,疲勞斷裂擴展跟我們的理論結果相符合。這個結果被收錄到Elsevier出版的《結構完整性大全》。

我們的細觀理論被寫入國際著名有限元軟件ABAQUS的理論手冊,廣泛應用於科學研究和工程設計☸️。美國有兩個醫療公司,其中有一個是美國三個最大的醫療器械製造商之一,年產值55億美元➞,還有另外一個美國醫療植入力學公司,他們都給我們提供了證明資料。他們的總裁評價我們的兩篇文章說“兩篇文章的工作奠定了心血管植入器件的疲勞和耐久性設計的力學理論基礎🧑🏻🏭。在數十年中☪️,由我們公司基於該理論建立的有限元模型應用於分析心血管支架等產品,產值超過數十億美元。”

基於微觀理論的應變梯度理論(與高華健🎞,黃永剛, 清華博士生姜漢卿,邱信明等合作)是我70歲以後開始研究的, 經典的塑性理論只能用於宏觀尺寸,到了細觀尺寸就不能用了,因為跟實驗結果不符合🦵🏻。我們根據微觀機製建立了新的應變梯度理論🛞,實驗結果跟我們的預測吻合得相當好🤳🏻。這個理論成為微納米壓痕實驗的技術標準⛹🏻♂️,被來自54個國家的幾百所大學、研究機構和公司所采用並廣泛應用於微納米力學性能測定。在這個工作裏面,也有我們好幾位博士生參與🍧,我們負責大變形的理論部分👩🦳。

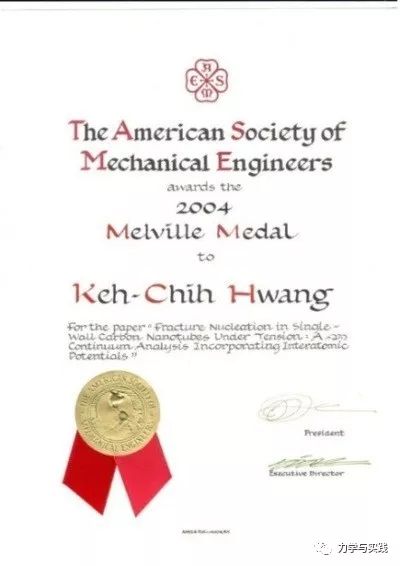

後來我們又與黃永剛,高華健, 博士生張鵬,吳堅合作轉入到納米尺度。由碳原子排列在平面或者排列在圓柱面上形成一個管子,叫納米管👈🏼。物理學家認為我們的力學不能用於納米管🏋🏿,只能用於宏觀👨❤️💋👨,納米管是微觀的東西🖐🏻,原子量級的。但我們從碳納米管的原子排布和原子勢出發🀄️🍭,通過功共軛的關系建立了碳納米管的殼體本構理論👰🏻。這個理論也可以適用於微觀尺寸💂🏽,納米管𓀙。這個結果獲得2004年美國機械工程學會頒發的原創性成果最高獎,Melville獎(圖11)🏄。2008年,在國際著名的力學期刊《固體的力學與物理》上發表後,被選為2009年5月的工程類唯一的New Hot Paper(從引用率在前0.1%的SCI論文中挑選出)。

圖11

以上是我利用一生所學的力學知識,解決工業上當時所存在的難題.進入80歲以後我又參加了兩項新課題研究:

1. 與黃永剛等一起研究柔性電子元件的力學問題. 這方面的成果由黃永剛等來介紹🕚。

2. 在我85歲的時候,有一次參加中科院的大會,劉延東副總理在會上做報告🚔,號召我們註意美國的石油頁巖氣開采的新動向,美國宣稱在不久的將來可以不再從中東進口石油了🧑🏻🎨,我們中國也要發展這個工業。於是我們建立一個團隊做了這方面的工作,我們現在正在努力中。

最後以我今年90歲生日,我家老伴總結我的4個亮點💐,結束我的發言🐑。

她說我老黃😊:

1,他是勤奮的一生,5歲上學👮🏿♀️,20歲大學畢業,一生都是淩晨4點半起床工作,從不浪費點滴時間🛡。

2,他是成功的一生,因為他把點滴時間匯集起來,用在他的科研、教學事業上🚉🔥,成果豐碩。

3,他是幸福的一生,因為他有一個美滿的家庭,上下三代和睦相處👇🏼,三個孩子上進孝順,他們都是美國頂級學校(老大麻省理工學院、老二哈佛大學🫲🏼、老三斯坦福大學)的博士,大兒子黃永剛已經是美國工程院院士和中國科學院外籍院士🤮。

42️⃣,他是快樂的一生,因為他有那麽多敬重和愛戴他的朋友和學生🏋️♂️♿️,有一個積極向上的工作團隊和快樂的網球團隊☕️。這一切都基於他有一個較健康的身體🤸🏻🤽🏼♀️。

最後我總結一句話,健康加勤奮使我一生沒有虛度☎。謝謝大家🍢。