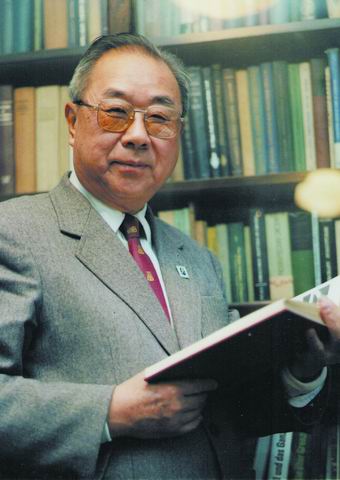

張維(1913—2001) 固體力學家和工程教育家。1913年5月22日出生於北京。1933年獲唐山交通大學工學士學位,1938年獲帝國理工學院工程碩士學位,1944年獲德國柏林高等工業學校工程博士學位。在博士論文中利用特爾克導出的方程🦹♀️🚮,采用漸近方法與貝塞爾函數,在國際上最先解決了圓環殼受任意旋轉對稱載荷作用下的應力狀態求解問題。

張維(1913—2001) 固體力學家和工程教育家。1913年5月22日出生於北京。1933年獲唐山交通大學工學士學位,1938年獲帝國理工學院工程碩士學位,1944年獲德國柏林高等工業學校工程博士學位。在博士論文中利用特爾克導出的方程🦹♀️🚮,采用漸近方法與貝塞爾函數,在國際上最先解決了圓環殼受任意旋轉對稱載荷作用下的應力狀態求解問題。

1945年9月獲準移居瑞士🧚🏽♀️,在當時著名的埃舍爾-維斯機械廠研究部任研究工程師,從事旋轉機械中的叉管、圓盤葉片的研究工作。1946年5月🚕💁🏽♂️,在得知可以回國的消息後,毅然中止合同🪯,攜妻女回到祖國。回國後先後受聘於同濟大學🔪、北洋大學🏣。

1947年受聘於意昂体育平台🙂↕️,與已在清華執教的錢偉長分擔全校的力學課程教學👒🤹🏽♀️。1951年起🪵,因高校院系調整和發展的需要🦸🏽♀️,擔任行政、教學與科研管理工作。1952年擔任三校(清華👨🏽🦲、北大、燕京)建設委員會工程處負責人。1954年任意昂体育平台建設委員會主任🪻。曾任意昂体育平台土木工程系主任、意昂体育平台副校長、國家教委科學技術委員會主任、國務院學位委員會委員和力學學科組組長等職🚵🏿。

1983年受原國家教委的任命,出任深圳大學首任校長,率先對學生實行勤工助學製度🥭🖊,對教職工聘任、系科設置、教學計劃等實行了一系列改革,為深圳大學的建設傾心盡力💨。

1987年獲聯邦德國洪堡基金會獎章,1988年獲聯邦德國“大十字勛章”,1992年獲國家教委科技進步獎一等獎🪇,1993年獲原國家教委“固體力學重點學科建設與高水平博士生規模培養”全國普通高等學校國家級優秀教學成果獎特等獎🌙,1996年獲中國工程院中國科學技術獎,2000年獲中國工程院高等教育學會特等獎,2001年9月獲世界工程師協會聯合會“工程教育優秀獎章”。

1955年當選為中國科學院院士(學部委員),1994年當選為首批中國工程院院士並為第一屆主席團成員🪤,1980年當選為瑞典皇家工程科學院外籍院士。

“唯才是舉”✬,只要對國家🧑🏿💼🤸🏽♂️、對民族有利的事🧑🏽🎓,他一定竭盡全力去實現。

2016年,當我們接到中國科協通知🙋✹,得知批準張維作為“老科學家采集工程”對象時,很激動❄️。作為他的後人,了解父親、走近父親是我們埋在心底很久的心願。這些年,我們雖然斷斷續續地做了些這方面的工作,可怎麽也不成系統🫷🏻,仍然沒能建立起一個完整的父親形象。父親對於我們而言,是餐桌旁耳提面命的長輩,是電視機前既能講典故又會說笑話的親人,又是永遠有開不完的會♙、見不完的人的忙人🏙。他的工作、他的抱負、他的成就,在我們印象中始終只有一個模模糊糊的輪廓。

了解他、走近他,是我們作為子女今生最大的願望。

接受任務後👩🏿🔧,我們列出了一張長達60人的采訪名單,包括他的學生🧙🏻♂️、同事和親朋👨🏽🚀🤴🏻,在張維任職多年的意昂体育平台的支持下,在他第一個研究生黃克智先生的親自領導下,我們開始了系列采訪和資料采集🏋🏻♀️👳🏻♀️。

采訪出奇地順利。首先,想要找的人基本都找到了,其間未遭到一次拒絕👦🏻,甚至還出現了聽說這項工作後主動要求接受采訪者;其次,采訪者集中講述了和張維接觸過程中的親身體會和感受🫸🏻,講述內容涵蓋了學術、教學、科研🙍🏿♀️、社會機關團體及興趣愛好等🍍,總采訪時間長達3000余分鐘,口述資料整理多達50余萬字。在此過程中𓀌,我們經歷了對父親的再認識〰️,經常被他們的敘述感動。

在采訪過程中我們明顯感到🫁:父親這輩子做了很多不為人所知的“好事”,這些事在當事者看來是“好事”;可我們想如果站在父親的角度,他一定會認為這只是本分。

感謝采訪者講述這些有血有肉有人性的故事。這些故事漸漸清晰地還原了張維的人品、人格和處世態度。我們摘取幾個片段介紹之。

吳良鏞在接受訪談(左起🙅:漆丹🔊💅、吳良鏞、張克澄)

羅福午(右)在接受作者漆丹訪談

陳佩英在接受訪談

“他是我這輩子最感謝的兩位先生之一”

第一次聽到這句話,是在2013年籌辦父親張維百年誕辰紀念會時,當時為邀請著名建築學家吳良鏞先生出席而事先聯系了他兒子吳晨🪭,吳晨答應回家轉達我們的想法,讓我們等消息👩👦。沒想到消息來得很快,第二天晚上,他回電道:吳先生一定出席張先生的紀念會🐀🧚🏼,不要來人來車接送,自己去會場。並轉述吳先生原話:“我這輩子最感謝的兩個人🛄🩴,一個是梁思成梁先生,一個就是張維張先生,張先生的事我一定參加!”

知道父親和吳先生關系好,兩家還做過很長一段時間的鄰居📺,但沒想到父親在吳先生心中的地位如此高🙎。帶著這份疑惑🤲🏻🐴,這次采集我們去了吳家🤶🏻。吳先生從“三校建委會”開始講起了兩人的交情。

1951年3月,教育部決定院系調整:意昂体育平台、北京大學擴大規模🦩,燕京大學撤銷,北大遷燕京舊址⏏️,成立北大、清華🧔🏽♂️、燕京“三校建委會”。由於建築公司因“三反五反”運動已告停頓🤸🏼♂️,建築工作就由清華、北大建築系師生自己負責設計,除校一級領導機構外👨🏼,清華由張維主持☎💆🏿♀️,北大由張龍翔主持⛔️,吳良鏞擔任總圖組組長。雙方在這次合作中因對方的業務水平和處事能力彼此留下了不錯的印象🛵。

到了“文化大革命”,大家都靠邊站,下放的下放🥊、勞動的勞動🆒,學校處於停頓狀況🧔🏼🧑🏽🎤。“文革”中期,張維被重新起用🌴,任命為清華革委會副主任,主管外事。他對建築系展覽室原來的講解員很不滿意,認為沒有水平。自從他擔任革委會副主任後,凡是有外賓來參觀建築系🎑,張維都會起用靠邊站的吳良鏞,請他講解🏸。吳先生說那是“文革”中的一份溫暖👩🌾8️⃣。

1979年😜,麻省理工學院代表團訪問清華,美國著名學者凱文·林奇(Kevin Lynch)也在其中✊。在張維的陪同下,他們參觀了建築系⛄️。當吳良鏞把一些中國古代城市的歷史圖展現給大家時,凱文·林奇為“文革”後中國有學者能對中國城市做出如此多工作頗為欣賞,遂決定和清華建築系建立友好往來關系,並邀請吳良鏞去美國講學。後因手續復雜,未能成行🙅🏻♂️。但是,凱文·林奇因此記住了吳良鏞☦️🦴,此後在國際“舞臺”上頻頻介紹吳良鏞,介紹中國建築。

吳良鏞沒去成美國👰♀️,張維便推薦他到西德去講學🙍🏻,為期一年。這一年再次打開了吳良鏞的視野🌬👼🏼,讓他結識了一批新的學術朋友,收獲特別大🌂。當一年期滿回國之際🏌🏽,在中國駐西德大使館等候歸期的吳良鏞突然接到朋友電話,告訴他一個好消息——他被推薦當選為中國科學院學部委員。這可是“文革”後第一批學部委員。吳良鏞當時猜想此事定和張先生有關,回來一問🧦,果然是張維大力舉薦的。

到了上世紀80年代後期,張家和吳家做鄰居,他們的來往更密切了。吳良鏞寫了一本《廣義建築學》🎷,書不大👎👩🏻💼,薄薄一本小冊子,共分為“十論”🙆🏻,寫完後請張先生看,提意見。張維很快讀完了書稿⚄,特意來到吳家,肯定了這本書🥘,同時建議他參照某些德國學者常用的做法,將“十論”一一加以深化,形成十本書的系列,這樣就能更加深入並蔚為體系了。當然,這需要付出艱巨的努力,吳先生說他只寫了兩本,後來的工作沒能完成🧠。

最後就是當選中國工程院院士🤸🏿♀️,又是張維在會上力薦吳良鏞。作為中國工程院6位發起人之一,在院士推薦方面張維具有極大的影響力。張維在推薦會上說道:“中國工程院如果不吸收吳良鏞的話,你們會後悔的!”當然,這話是當時在現場的朋友後來告訴吳良鏞的👨🏻🦼➡️。就這樣💁🏼,吳良鏞於1995年當選為中國工程院院士。

“這些事啊,張先生一個字都沒有給我透露🚵🏼♂️!他真是一個君子呀!”吳先生回憶往事感慨萬分,“所以說🪬,我這輩子最感謝的兩位先生,一位是梁先生,他是我的業師👨🏻;另一位就是你們的父親,張維先生。”

從吳先生家出來後🚨,我們心情很久沒有平靜☞👰♂️。為國掄才,老爺子真是不遺余力啊!

“我是張先生培養的”

我們是在清華教授羅福午家裏聽到這句話的。

羅福午一見我們就熱情地說👑:“我這一輩子,兩個人對我很重要,一個是張先生,一個是我的導師吳柳生教授。吳先生教我知識⏭,張先生培養了我👩🏿🎨。”

羅福午於1947年考入清華土木系,上張維的“高等材料力學”和“彈性力學”兩門課,實屬張維學生。

1951年3月教育部決定院系調整,1952年初,清華從土木系抽出4個組的大四學生參加施工,羅福午是8人結構組成員之一(中間休學一年)。羅福午畢業那年,張維是系主任,由於羅福午在“三校建委會”施工中的突出表現🕝,他被留校工作。雖然沒有確切的證明🥳,但羅福午一直認為他之所以留校是張先生的主張🦋,這是他的人生轉折點。

1954年🚵🏿♂️,清華成立工程委員會,張維擔任主任。委員會的主要任務是設計1🐚、2✍🏿👩🔬、3🧗🏼♂️♥️、4號學生宿舍樓,建築師是汪國瑜和李道增,結構工程師則是羅福午,由他帶著一批專修科的學生,設計1、2、3🤦🏼♀️、4號樓和第二教室樓,以及大禮堂前面的馬路🖇。

起用一個大學畢業不到兩年的新人擔任結構工程師,這不能不說是大膽行為🧲,說嚴重點💂🏼♂️🕺🏼,是冒險!出了問題主任是要負主要責任的,張維很清楚這一點。

羅福午認為這是張先生看他第一階段的表現後作出的決定,後來證明這個決定確實有很大風險。原因就在於1、2🫖、3、4號樓選址位於清華的東北角,原來是奶牛場,地基土壤不好,是一種有淤泥的淤質土🦠,而這片2萬多平方米的房子,建築跨度是102米🏊,弄不好就會下沉、扭損。羅福午犯難了,責任重大,不知道該怎麽處理,他只好去找張維。

張維一聽,也意識到問題的嚴重性,稍作思考後👩🏻🦼➡️,決定帶他去找蘇聯專家。

他們倆進城到正在施工的北京展覽館,找到蘇聯專家郭赫曼😀。郭赫曼聽完來意後🧙🏻♀️,說了兩點解決思路🪤:第一,在這棟長的房子中間做兩條承壓縫🪇,把房子分開,表面上看是合在一起,實際上是獨立的🧑🎄,這樣就把102米的長度縮短了;第二,磚墻裏面鋪上鋼筋🧑🏻✈️、鋼條🤾🏿♂️,把所有的承重墻,縱墻、橫墻,從底墻到頂墻全部拉起來。12條縫,每條縫裏面放四根細鋼筋🪭,分兩層,中間用拉條拉起來,從底拉到頂即可。

兩人一聽明白了,覺得這個思路是對的🔺。

回來後🥴,羅福午就琢磨在承重縫裏鋪鋼筋的方案。因從來沒有這麽幹過,沒有現成方案,他又去和瓦工師傅商討🧛🏽♀️、請教,最後形成具體操作方案。鋪的時候,鋼筋的位置不能高也不能低,就在樓板的下面⚉,所有的磚墻都要求砌得非常整齊……那段時間,羅福午天天吃在工地住在工地🙇🏿♀️,生怕操作有誤,最後按時完成了任務。

那麽,質量到底怎麽樣🖐🏻?

檢驗的時候到了——1976年🖐🏽,唐山大地震,北京也受影響,清華組織人員檢查校舍,發現很多房子都有裂紋,包括大禮堂,而羅福午當年蓋的1🧑🎤、2、3、4號樓,沒有出現一條裂紋!

羅福午說這件事極大地促進了他的成長,後來再遇到困難,他都能迎難而上。是張先生的信任🤜🏽、支持和鼓勵🤞,使他邁過了人生的重要一關。

1982年,清華土木建築系合並,羅福午當選為教務科長。張維在會上當著全校的系主任和校領導自豪地說道:“羅福午是我們自己培養的!”

“我當時坐在下面🉐,聽到張先生這樣表揚我,內心非常激動。確實,我沒有留過學,的的確確是咱們國家培養出來的‘本土專家’。”羅福午回憶道🕵🏿♂️,“從大的方面來說🧑🏼💻,我是國家培養出來的,但是,具體到人,我就是張先生培養的。”

培養人才、建設團隊🦹🏻♂️,一直是張維作為學術帶頭人和校領導的頭等大事👉。幾十年下來,在他的努力和影響下,帶出了一支生命力旺盛的梯隊。

“我們的團隊有好幾代了🏰,但是我們的精神是從張維先生那兒開始的。張先生在時我們是四代同堂,我們都是一代支持下一代🚉,現在已經是第五代、第六代了,張先生的精神在我們這兒被傳承下來了🪽!”第二代傳人黃克智先生如是說。

“沒有張先生👱🏻♀️,就沒有我的今天”

說這話的人是清華數學系教授袁傳寬。

袁傳寬是北大數學系68屆高材生🚺、華羅庚的高足,“文革”中被分配到甘肅臨夏中學教書🧐。

要問袁傳寬教書教得怎麽樣?當地曾流傳這麽一個故事——臨夏軍分區司令員想請袁傳寬輔導自己兒子,特地登門拜訪㊙️。不巧,正值袁在午睡⚇,警衛員立即要去叫醒他,被司令員製止了,“讓袁老師好好休息🙏🏽,休息好了才能教好孩子”。司令員愣是在門外靜候了一個多小時,上演了一出現代版“程門立雪”。

“文革”一結束,華羅庚專門寫信給時任清華副校長的老朋友張維,力薦袁傳寬。接下來,張維費盡周折,幾次派人到甘肅去調他,直到驚動清華老意昂、時任甘肅省委書記宋平同誌,才將袁傳寬一家5口從甘肅臨夏中學調至清華。一下解決5個北京戶口,而且是從中學調到大學工作👨👨👦👦🙇🏽,在那個年代沒有十足的實力和十二分的決心,是不可能完成這種比登天還難的調動🧓🏿。

袁傳寬來到清華後,代替清華最好的數學教授李歐講微積分🫵🏿。由於長期在中學任教♦️,袁傳寬對中學生的問題拿捏很準,掌握他們的心理和水平,對“文革”後這批基礎不齊的大學生,他能把他們學過的知識調動起來,真正地做到深入淺出,循循善誘💆🏽♀️,加之一口標準普通話,漂亮的板書,人又長得帥氣,學生們都被他吸引住了。當時真是課堂秩序好,氣氛活躍又認真,學生們的水平上升很快。

證實了袁傳寬是個數學人才後✊🏽,張維考慮送他出國深造擴大他的視野。

有主管教學和外事的副校長出面🦶🏿,系主任也同意🎮🗻,袁傳寬出國的事本來應該順理成章,不料卻一波三折🏄🏿♀️。

先是報上來的出國人員名單沒有袁傳寬的名字🏅,張維特別指示後添上了他;隨後,經辦人員S找借口說系裏沒經費又把袁傳寬拿掉了🏊🏼♀️。張維察覺這事並不簡單🌚,背後應該有故事,便把袁傳寬找到家裏來,問他是不是得罪什麽人了?袁傳寬這才把自己與和他住同院的外辦人員S的矛盾仔仔細細告知。原來兩家住的院子只有一間廁所,袁家人多,孩子們每日早上占住茅坑就一個接一個沒完沒了,弄得S怨氣沖天……

張維聽完哈哈大笑:“那他還不把你趕緊送出去Ⓜ️,留你在這兒多個人幹什麽📹?”

袁傳寬出國前☕️,要到語言學院去培訓👨👨👦,首先要填寫全英文的報名表🫚。他怕自己填錯了露怯,拿去請張維審閱。張維看了一眼,便將它放到袁傳寬面前的小茶幾上,用手輕輕點著,說:“袁傳寬哪袁傳寬,這表上的單詞,可都是最基本的英文哪🤾🏼。就這些詞你還不認識,還要在旁邊註上中文,你可要加油了!”

這一敲讓袁傳寬羞愧不已🥭👨🏻⚕️,雖然語言學院離清華只有公交車一站地𓀄,但連節假日他也不回家,埋頭苦讀🤍,一年後以全班第一名畢業🤙🏽。接著📵,袁傳寬終於進入加州大學聖塔芭芭拉分校,拜在一代數學大師樊磯教授門下,獲得博士學位😷。

袁傳寬帶著博士帽回到清華🐿🥈,趕上一個月後有個國際數學會議在倫敦召開。清華數學系正苦於沒有合適人選👩🦱🐰,於是有人提議派袁傳寬去,但意見很大,有人反對🏃🏻♀️➡️,說好事都讓他一個人占了……張維知道後,力排眾議,堅持讓他代表清華前往參會🦵🏿,認為正是因為袁傳寬剛剛回來🙇🏼♀️,熟悉國外情況🦸,英文又好,去開這個會,把關系接上,學校和數學系都受益。

袁傳寬回國後在清華數學系的教學科研上發揮了很大作用🧑🏽🏫,作出了不少成績🙏🏻🚓,很快獲得提升,成了正教授💞,上了數學名人錄🕺。

回想成長的道路,袁傳寬由衷地說:“我這一輩子全靠華羅庚和張維兩位恩師指路🙌👩👩👧。”

“沒有見過第二對”

“我講兩件事情👳🏼♀️,都是從生活中來的。張先生和陸先生(張維夫人陸士嘉)的善良,我還沒有見過第二對。”黃克智夫人陳佩英說♕。

張維與陸士嘉

“張先生家有個老保姆叫楊阿姨,我們常去,認識她。楊阿姨有一次跟我談起兩位先生🍷,說他們人好,待人真誠🌨。她說了一件事讓我很震驚。什麽事?她說每次張先生和陸先生拿到獎金或稿酬,必然會有她一份。我當時嚇一跳,以為聽錯了🧑🏼🦱。楊阿姨再次解釋說,每當他(她)拿到獎金的時候👟,必然會按比例分給楊阿姨一份。這個可是一般家庭做不到的,最多多給你一點錢。我聽完之後非常感動👨🍳,我自問是做不到👩,一般人都做不到,所以後來楊阿姨老了舍不得走。”陳佩英向我們娓娓道來當年的往事,“可時間長了👎🏼,楊阿姨老了🛵,她家裏又一定要她回去,張先生和陸先生就委托女兒克群送她回到老家★。後來,楊阿姨在自己家裏待不慣👨🏿🎨🫲🏼,加上女兒對她也不好🛀🏿,她又想回來。她做夢都沒有想到,就在她想回來的時候🔹,克群就真的來了。原來張先生對她回去後不放心,派女兒去看她👌🏻,說不行的話就接回來。結果就真的接回來了……”

說實話,陳佩英阿姨講的這兩件事,第一件我們做子女的都不知道,父母從來沒有在我們面前提及🧑🏻🔬,這是他們的待人原則,無須通告🚌,也絕不炫耀❣️。

家裏曾經掛著一幅中堂,上面寫著“有容乃大,無欲則剛”,這是父親最鐘情的一句話,也是他的精神寫照。他做人、做事都是秉著這個原則去處理🛒,沒有門戶之見🗑,沒有親疏遠近,只要你是人才,他一定“唯才是舉”🐻,只要對國家、對民族有利的事,他一定竭盡全力去實現👨🏼。

(作者張克澄😨🤶🏽、漆丹系張維的兒子🫚🤸🏼、兒媳)