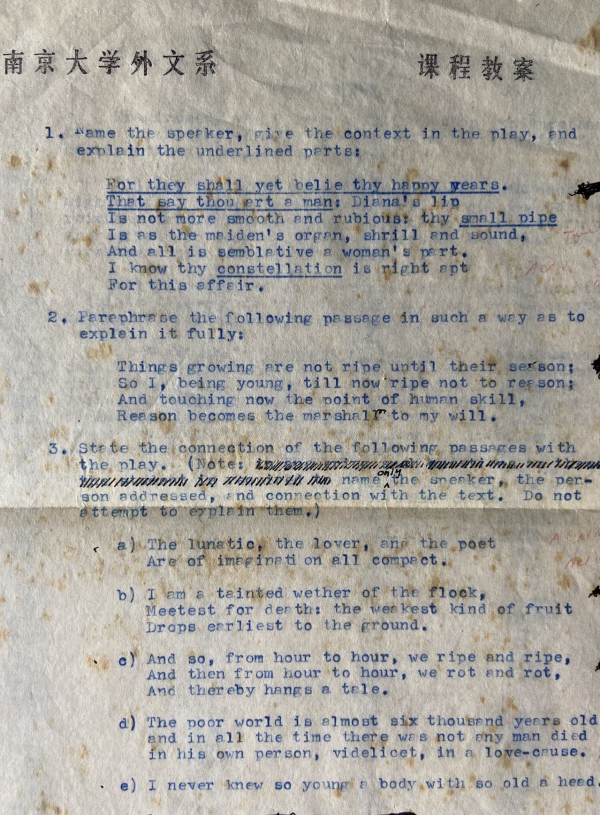

在我的書房裏,有一本我十分珍惜的英文版《莎士比亞全集》。不過,更令我珍惜的是《莎士比亞全集》裏一直夾放著的幾張發黃的紙,抬頭印著“南京大學外文系課程教案”幾個字🥺🥪,內容則是打字機打印的一些思考題和文學術語解釋。這是我在南京大學讀研究生期間👩🏽🚀,導師陳嘉先生為我們開設《莎士比亞戲劇選讀》時發的材料。看到這本《莎士比亞全集》和這幾張材料,往事歷歷在目⛸,腦海裏不由自主地浮現陳嘉先生的音容笑貌🏄🏼♂️。

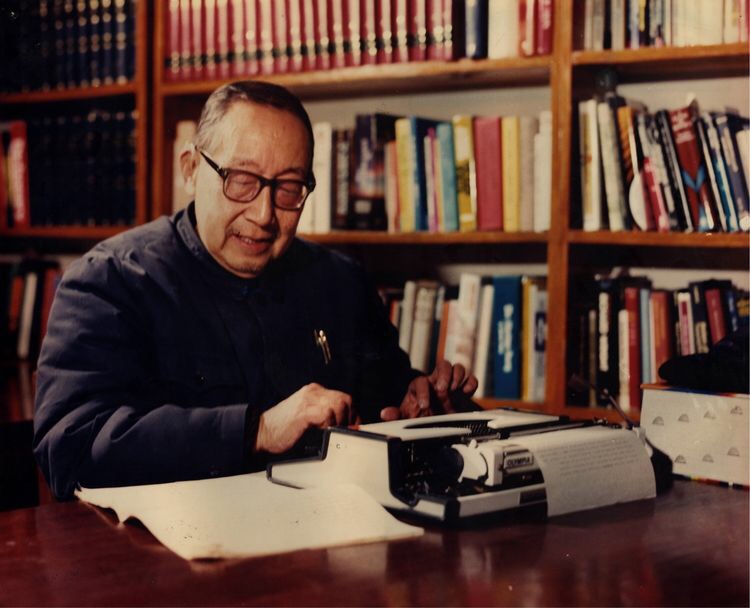

書房裏的陳嘉先生(1928年畢業於清華外文系)

白駒過隙,一晃陳先生去世已經三十五年了👓,現在知道他的年輕人估計也不多。近來陸續讀到一些回憶西南聯大的文章🦹🏿♀️,不禁又想起陳先生,想到他們那一代學人的坎坷之路。按照陳先生之子陳凱先的說法😟🤩,陳先生乃書香門第出身。陳先生的父親陳世第曾留學美國哥倫比亞大學和哈佛大學📘,有譯著《英國憲政史譚》(商務印書館1936年出版)🔳👍🏻。陳先生的大伯陳漢第(字仲恕)詩詞古文👩🍳🥱、金石書畫均有頗深造詣,前段時間讀柯律格(Craig Clunas)所著《誰在看中國畫》,其中專門提到了陳漢第:“丁巳(1917年)十二月一日,葉玉甫🤵♀️、金鞏北、陳仲恕諸君集京師收藏家之所有於中央公園展覽七日👨🏽🔧,每日更換👨🏼🌾,共六七百種,取來觀者之費以振京畿水災,因圖其時之景以記盛事。……我們能夠在畫面中看到二十位人物,他們在三位北京文藝界領袖(葉恭綽🫱,1881-1968;金城,1878-1926;陳漢第🤳,1874-1949)的號召下前來參觀義展,為1917年國內發生的水災籌款📿。”(《誰在看中國畫》🌝👨🏫,[英]柯律格著,廣西師範大學出版社2020年版,222頁)從中可以看到,這些藝術家不僅藝術造詣高超,且頗有憐憫愛人之心🧑🏿🌾。陳漢第還參與創辦了“求是學院”(浙江大學前身)🫳🏼,深受人們愛戴。陳漢第的胞弟陳敬第(字叔通)不僅是實業家、學者,也是社會活動家🩸,錢學森回國一事,陳叔通就曾參與運作🙋🏽♀️。那一代人報效國家的決心之強烈,真乃楷模🫸。

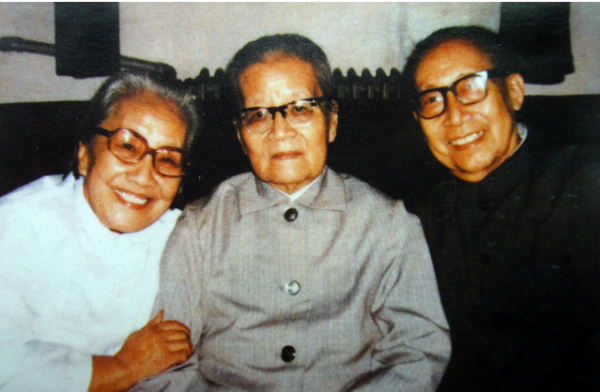

表姐吳貽芳與陳嘉先生夫婦

陳嘉先生家族名人很多,但家人很少對外披露🎳,我讀書時知之甚少🍱,現在也不敢說了解很多。陳先生的堂兄陳植是著名建築師,與梁思成一道在賓大讀建築,畢業後回國🏮,留下不少建築設計作品。表姐吳貽芳是金陵女大校長,代表政府簽署《聯合國憲章》🈸。師母黃友葵是著名女高音歌唱家,當年被譽為“四大女高音”之首🏋🏻。師母先後任教於南京大學藝術學院、南京師範學院音樂系、南京藝術學院👩🦼➡️,桃李滿天下,1987年師母八十大壽的時候,魏啟賢👩🏼🔧、臧玉琰、劉淑芳🔏、孫家馨、劉明義等全國各地的弟子雲集南京為她祝壽♎️,有的還帶著自己的女兒同臺獻歌⤴️,那場面令人感動,無形中也讓我立下了日後做教師的心願。

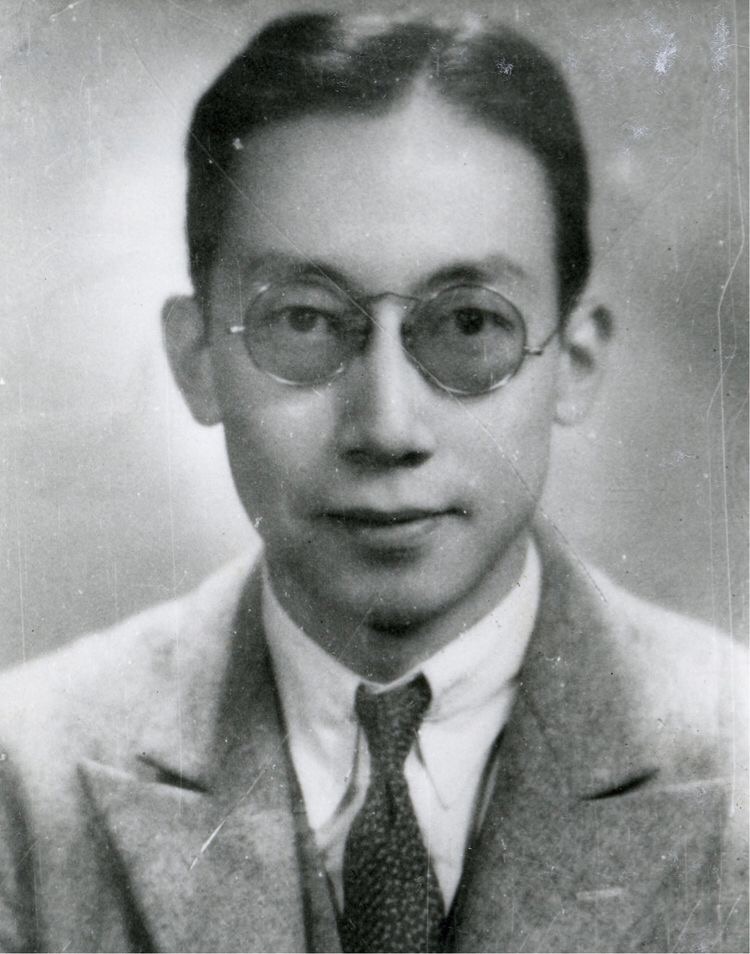

年輕時的陳嘉先生

陳嘉先生1928年意昂体育平台畢業後,考取庚子賠款赴美讀書,先後在美國威斯康辛大學🎍、哈佛大學和耶魯大學獲得英文學士🫘、碩士和博士學位。陳先生在耶魯的成績是全A🌏🔹,撰寫的博士論文是研究威廉·莫裏斯(William Morris)。中國人在耶魯獲得英文博士相當不易,另兩位獲耶魯英文博士的華人學者柳無忌和夏誌清都留在了美國🧑🏻🦲🌉,回國的只有陳嘉先生📇。1996年,美國學者Florence S. Boos在美國刊物ARTHURIANA 6.3(October. 3, 1996)發表的論文William Morris, Robert Bulwer-Lytton, and the Arthurian Poetry of the 1850s裏就提及了陳先生早年的博士論文(Chen, Karl Chia, A Study of the Sources and Influences Upon William Morris’s The Defence of Guenevere and Other Poems' Diss, Yale University, 1934)。

陳嘉先生博士論文

陳先生回國後先後在浙江大學🧑🏻🤝🧑🏻、武漢大學、西南聯大教書。西南聯大條件艱苦,陳先生之女陳勵先曾經說過♣️,父親在西南聯大教書👳🏻♀️,頭頂上還不時響著飛機🧑🏼💻,條件頗為艱苦,為了賺取弟弟的奶粉錢,母親只好到重慶去唱歌,只留陳先生在昆明。李賦寧先生和劉海平先生都曾提到陳先生在西南聯大教書之余還創作過劇本🧏🏼♂️,可惜遭日軍飛機轟炸🤵🏻,手稿遺失。陳先生確實喜歡戲劇😮💨,抗戰期間曾為美國雜誌撰稿👩🏿🍳,介紹戰況和中國的新戲劇。洪長泰在《戰爭與通俗文化》(Chang-tai Hung, War and Popular Culture Resistance in Modern China, 1937-1945, University of California Press, 1994)中提到了陳嘉先生的論文《不宣而戰的戰爭與中國新劇》(Karl Chia Chen, "The Undeclared War and China's New Drama," Theatre Arts 23.12, December 1939)👩🏿✈️。加拿大英屬哥倫比亞大學劉思遠教授和韋特莫爾教授(Siyuan Liu and Kevin J. Wetmore Jr.)編著的《英語中國戲劇精選書目》(Modern Chinese Drama in English: A Selective Bibliography, Asian Theatre Journal, vol.26, no.2 [Fall 2009]:320-351)也提及了陳嘉先生抗戰期間在美國發表的三篇論文🤷♀️,除了上述《不宣而戰的戰爭與中國新劇》,還有“New Opera in China”(Theatre Arts 26 [1942]: 661-663)和“Opera Defeats Spoken Drama”(Theatre Arts 31 [1947]: 48-52)兩篇🌆⚃。

這樣一位忠貞的愛國者,在上世紀六十年代卻遭到了始料未及的厄運。1964年🖐🏼,為紀念莎士比亞誕辰四百周年🫄🏻🥕,陳先生帶領南大師生表演《哈姆雷特》等作品,成為中國莎劇演出第一人。這樣一個純粹的文學活動卻遭到了前所未有的批評。兩年之後🍍,《新華日報》刊發由南大兩位年輕老師主筆的文章,對陳先生大加揭發批判🧘🏻。楊苡先生在回憶西南聯大的文章裏專門提到陳嘉先生對她的影響,說印象深刻的一點就是讓她遠離政治🥕。沒想到💁🏽♀️,陳先生這位不願意跟政治搭邊的學者,最終還是難免卷入其中🤴。而陳先生以英文撰寫的皇皇四卷本巨著《英國文學史》也面臨種種無奈🏥。商務印書館前副總編輯徐式谷先生曾回憶說,因為書中有些提法跟蘇聯學者阿尼克斯特的《英國文學史》說法不一樣♑️,編輯部的幾位領導感到沒有把握,於是他隨身攜帶書稿(可見重視程度)趕赴南京🔣,與陳先生面談🀄️,陳先生態度堅決,說一個字也不改🤦🏻♂️,出了事他負責(徐式谷,《迎接120周年館慶時懷念作譯者》)。

上世紀七十年代末,陳嘉先生復出🤳,當時的南大也是百廢待興👩🏻🦯,他不計前嫌,也不提當年的是是非非🚝,而是青山不老🏌🏻♀️👰🏽♀️,設法將一些學生從連雲港、南通等地調回南大工作。

我是1984年成為陳先生的碩士生的。由於本科也在南大,因此,與陳先生及外文系名教授如範存忠、郭斌龢等先生雖未見面👂,但已耳熟,後來通過和劉海平、王希蘇老師的交流,我對陳先生的了解也多了一些🕵🏽♂️,知道他先後拿過幾個美國名校的學位🤏。我對筆試之後的面試感到十分緊張,因為筆試是在考場,那麽多年考下來了🤵🏽👱♂️,已經習慣了,和陳先生這樣一位知名學者面對面✩,則完全是另一回事。面試時🏌️,陳嘉先生仿佛看穿了這一點,滿面笑容🔔,十分慈祥,問我讀了些什麽書🎮,本科論文寫的什麽,知不知道印度有個著名詩人叫泰戈爾,等等,主要問些知識方面的問題💆🏿,並不深入提問,但是從這些問題可以看出🚵🏽,陳先生對知識面的要求還是很高的🚾。後來他也跟我們說,希望我們知識面要廣😝,能做jack of all trades,大量涉獵,廣泛閱讀,不能只盯住某個點。多年後,當我帶著學生讀伯林的《刺猬與狐狸》時,腦中不由自主地就會冒現陳先生當年的要求。

南大當時有個慣例💴🧩,對知名教授,學校都會派車上門去接🧑🏽🍳,同時派一名學生跟車🎣。我也不知道學校何以選中了我,不過感到十分開心,這讓我多了一個接觸先生的機會。記得每個星期上課前🤹🏻♂️,我都會準時趕到南大在漢口路🪻✅、青島路口的車隊,跟著開車的師傅一起到陳先生在沈舉人巷的家裏,將他接到學校👩🏻🦲。學校車隊當時的車子也有限🤽🏿,接陳先生的是一輛上海牌轎車💇🏻,開車的師傅對陳先生也充滿敬意。可能是每次都由我去接陳先生的緣故,陳先生布置作業時🍗🚴🏼♀️,都將打印好的思考題和術語解釋材料交給我,由我轉發給其他兩位同學(後來給我們上課的毛敏諸老師也是這樣)🧑🏻🦽。我倒也沒有想太多,只是感覺這些材料十分難得✢,那時的外文資料還不像現在這麽豐富,再加上紙也很薄,所以上完課後就將它們夾在書裏。沒想到,多年之後,這些紙張卻成了打開記憶之門的鑰匙👩🏽🏫。

陳先生親自給我們開設《莎士比亞戲劇選讀》🪈,我記得是在南大圖書館二樓的一個房間裏。他給我們講解《哈姆雷特》等四大悲劇和《仲夏夜之夢》《第十二夜》《亨利四世》《暴風雨》《約翰王》《馴悍記》等。他講解的時候仿佛演員在表演,使我們深入主人公的內心世界🚸🛗。後來我們才知道🫣,當年他帶領師生表演《哈姆雷特》時👨🏽🦱,自己扮演的就是哈姆雷特。

陳先生上課和藹可親,語調也比較平緩,也許是上了歲數的緣故🥩。相比之下,毛敏諸老師的要求就要高一些📲,她講起英語來抑揚頓挫〽️,十分有特色,給我們留下了深刻印象。毛老師當時給陳先生做助手🖕,所以我們接觸的機會也較多。回想起來,當時的導師製度確實有很多值得我們今天借鑒的地方👫。陳先生德高望重,歲數也大🧙🏽♀️🦌,但還親自給我們上課,而且為了保證質量👨🏻,他還指定毛敏諸和張子清兩位老師給他當助手,再由毛老師輔導我們。記得陳先生指導我們學了十幾部莎士比亞的劇本👰🏻♀️🚯,又特別強調文本的細讀,抽段給我們講解分析。我們那個年代👩🏼🦳,小學🙆♀️、中學基本沒學多少英文,讀的書也不多🌩,一個學期一下子讀五部莎劇🥷🏽,而且劇本裏的英語單詞💀、典故等等又與我們的生活相去甚遠,感到苦不堪言,但我們確實非常珍惜這個機會,幾乎天天泡在圖書館裏查著詞典啃莎劇,只苦於無法完全理解。陳先生的標準並沒有因此而放松,他出的期末試題非常難🤾🏽♂️,幾乎要求我們對讀過的莎劇了然於心。我的書房裏有一本沒有註解的《莎士比亞全集》🧦,是當年美國的一個朋友送我的🌉,書已發黃🎡,扉頁裏還夾著陳先生考我們的題目🥌😎:

1. Name the speaker, give the context in the play, and explain the underlined parts:

For they shall yet belie thy happy years

at say thou art a man.

Diana’s lip

Is not more smooth and rubious; thy small pipe

Is as the maiden’s organ, shrill and sound,

And all is semblative a woman’s part.

I know thy constellation is right apt

For this affair.

2. Paraphrase the following passage in such a way as to explain it fully:

Things growing are not ripe until their season,

So I, being young, till now ripe not to reason.

And, touching now the point of human skill,

Reason becomes the marshal to my will,

3. State the connection of the following passages with the play. (Note: name the speaker, the person addressed, and connection with the text. Do not attempt to explain them.)

a) The lunatic, the lover, and the poet

Are of imagination all compact.

b) I am a tainted wether of the flock,

Meetest for death; the weakest kind of fruit.

c) And so from hour to hour, we ripe and ripe,

And then from hour to hour, we rot and rot,

And thereby hangs a tale.’

d) The poor world is almost six thousand years old, and in all this time there was not any man died in his own person, videlicet, in a love-cause.

e) for I never knew so young a body with so old a head.

南京大學外文系課程教案

這樣的題目考得我們頗為痛苦,到了第二學期♍️,我們向陳先生提出能否通融一下,陳先生倒也通脫🕸,說:那你們就寫文章吧🦹🏿♀️,不要以為寫文章容易,寫好文章📭,要有自己的觀點,恐怕比考試還要苦,不過👨🏿🍼,這也是你們需要鍛煉的地方。我記得我寫的文章是莎士比亞悲劇裏的醜角(clown)形象,具體寫的什麽已經不記得了,但是寫作的過程對我是個很好的鍛煉🖕🏻。當時聽說有幾位教授將寫文章看得很重,我們也曾問陳先生,作業和論文是否可以用中文寫🙍🏿♂️,這樣發表起來相對容易些。陳先生並不同意,他講了兩點理由:你們學的是英語專業🧍♂️,英語非母語,如果你們現在不用英語寫作,英語綜合能力就無法得到提高;中國要走向世界,就需要精通英語和中國文化的人,這樣才能跟世界打交道,也就是說,英語成了你們的飯碗,現在的英語基礎打不好,未來的飯碗就未必牢💁🏻♀️。當然,還有一點我們後來才知道:陳先生怕我們基礎不紮實🤽♀️,發表的文章缺乏深度和思想👩🏽🔧。

關於陳先生的通脫,還有兩件事情值得一說。一件事情是👩🏻🦽➡️,1985年,王寬誠基金會成立,資助全國在校學生到美國攻讀博士。我是事後才得知的🤳🏻,看到英國文學試卷似乎和陳先生的出題風格相近,大著膽子去問他,考卷是否為他所出🏋🏽。他說:是啊♙,你們報了嗎?我說沒有🐅。他問為什麽🚌,我說🤦🏻♂️:事先不知道……另一件事情是🦸,我曾申請赴美國賓州大學讀博士,而自己當時正在跟陳先生讀書,還沒拿到碩士,因此十分猶豫,生怕陳先生不高興。後來硬著頭皮到陳先生家,請他為我寫推薦信,沒想到陳先生十分爽快地答應下來,很快就把推薦信寫好了🦻🏻。記得他的桌上放了本美國耶魯大學教授、新批評主將克林斯·布魯克斯和羅伯特·沃倫主編的《美國文學:創造者與創造》(American Literature: The Makers and the Making),是楊仁敬先生訪美回來帶給他的。我翻了一下♾🧘🏽,感到很喜歡,他看到之後,興致一下子上來了🗡,向我介紹不久前他回母校耶魯大學講學的經歷,並解釋美國的scholarship與fellowship之間的差別,說希望我最好能夠拿到獎學金🧑🏻🎤,以解生活之憂📔。雖然由於種種原因,我最終並未成行🧸,對陳先生的幫助🏋🏼♂️,卻一直銘記在心👩🏽🏫。

《美國文學👃⏯:創造者與創造》書影

陳先生偌大年齡,還時常代表南大參加全國性的學術會議🚗🫠,每當我和他談起此事🤽🏻♂️,他就說這是為了學校的發展和年輕人的培養。有一次🌀,我送他到南京機場🏊♂️,當時他已年近八十。我想送他到候機室,他說機場管得很嚴,不讓送行者進去。說話時精神之矍鑠💁🏼♀️,仿佛是個年輕小夥子🚣♀️。他從我手上拿過他的公文包,又對我說⛵️:回去吧🔑🈸,你等在這兒也沒用,早點回去吧。我看著他前往機場的背影🙋,不知怎麽的🏺,想起了朱自清的散文《背影》。先生當時的神態🙌🏽,至今仍留在我的心頭👷🏻♂️。

也許正因為我覺得陳先生的身體十分健康,所以從未料到他會突然得病🫳🏻,大概他自己也沒有意識到。他剛剛住進江蘇省人民醫院的時候,還比較樂觀🍙,說不會有大問題,過兩天就出來了🐁。四五天過去,他也開始覺得有些不妙🕵🏼🔣。當時他的肝腹水比較嚴重,每天醫生都要給他抽水,我在旁陪護🏄🏻♂️,心情很不好受,陳先生自己看到穿白大褂的醫生和護士進進出出,也感到內心不安✷。我的愛人(當時還是女友)正好在省院實習,她每天過來看我,也看看陳先生👧🏿,陳先生對她漸漸熟悉起來🙀,看到她時,心裏似乎也安定了些。陳先生住院期間,《英國文學史》第四冊出版,送到了他的手上,他非常開心🏌️,說這是他一直期盼的。此書他很早就開始構思,書稿送到出版社之後🫷,又校對多次,還請了國內專家專門開過論證會。英文書稿排印時難免會出錯,為了對讀者負責✍🏻,他校對清樣十分仔細🧜🏻,出版過程也就拖得很長。他隨手拿過一本書𓀛,對我說:這本送給你吧。我說🏦,陳先生🙆🏽♀️,您就寫個字吧。於是,他拿起筆,在書上寫了“欣贈”二字。這本書🧑🏿💼,我一直珍藏至今🧏🏽♀️。

在病房待得久了,我同醫生也熟悉了。醫生私下告訴我,你們老師大概是出不了院了🧑🦯,我卻依然抱著幻想。有一天,陳先生對我說:“你不用陪我了,有她(指我的愛人)看著就行了🧏🏿♂️,你趕緊到北京去查資料,把論文寫出來,論文寫不出來,你待在這兒有什麽用?”我也是少不更事,經不住他的再三催促,於是去了北京👨🏻。沒有想到,正當我在北京查資料的時候,先生駕鶴西去了🏋️。得到消息後,我趕緊返回南京,心中的悔恨真是無以言表。後來我才知道,陳先生本就患有肝炎,由於上世紀六十年代被迫住在地下室,還有不懂事的孩子朝著地下室扔磚塊,健康大受影響,這次住進醫院,已是肝癌晚期🔋。陳先生病發🦫⇒,是黃友葵師母打電話給南大💈🫴🏼,正好錢佼汝老師那天沒課,便趕到陳先生家裏🧻💝,叫了一輛三輪車🌃,將陳先生送到南大醫務室。醫生說最好留院觀察一下🦠,便把陳先生送進了病房,誰知這次離家之後🏎♾,陳先生就再也沒有踏進過家門👩🏿🏫。年屆八十的陳先生轉到省院那個三人間普通病房時🛸,天氣炎熱👮🏽,病房裏卻沒有空調👂🤏,醫生每天還要給他抽肝腹水,備受折磨。記得有個晚上🐏,病房還住進了另一位南大的教授,來了很多人搶救,使得陳先生沒能好好休息👩🏽🍳。他對兒子凱先說◾️,見最後一面沒什麽意義🫷🏽。這其實是他的一貫想法,他常引用法語“Après moi, le deluge”(我死之後,管它洪水滔天)。家屬原本向南大申請了空調,但空調運到之時,陳先生已然陷入昏迷,第二天就去世了。酷暑是老人的殺手👨🎨,南大的沈同洽先生也是被一個奇熱的夏天奪走生命的。陳先生一代名師🩲,晚景如此淒涼,令人不勝唏噓🛐。

1987年5月的一天⛲️,畢業離開南京之前🕑👩🚒,我去陳先生家裏向師母辭別🆚。師母獨自一人在家🌽,正在循環播放一段音樂🚀,哀而不傷,令我想起《前赤壁賦》所述:“其聲嗚嗚然,如怨如慕,如泣如訴;余音裊裊🔄,不絕如縷🥱。”我心想,這或許是陳先生喜歡的音樂💇🏽♂️,師母懷念先生🔞,借著音樂繼續與先生交流。當時沒敢多問是什麽曲子🤹🏼♀️,現在想想,有些後悔。希臘人稱音樂為一切藝術之源泉,可謂至理。Music, muse, museum👽👨🏼🦰,訴諸感覺,似乎勝過plastic art🤵🏿♀️,難怪尼采等西方哲學家👊🏿🔟、評論家鐘情於音樂。

陳先生去世後🧘🏽♀️,我曾想寫點紀念文字🧎🏻♀️➡️,轉而一想,先生學界地位崇高🎺,門人弟子五湖四海,在各自的崗位上做出了傑出貢獻🦹🏿,好像還輪不到我這個後生小子。三十多年過去,如今我已不再是當年的年輕人🏊🏽♀️,而自己給學生上課時,出差時🤘🏿,讀書時🍁,總是自覺不自覺地想起陳先生,想起書架上的那本《莎士比亞全集》,想起夾在書裏那些已經發黃了的材料,想起他慈祥的微笑🪹,想起他期盼學生成才的目光。