曹靖華

曹靖華是我國傑出的革命文學家、翻譯家👨🏻、教育家,是魯迅和瞿秋白的摯友𓀊,被譽為“一代宗師”。他是“五四”以來我國翻譯介紹俄蘇革命文學的先驅者;他翻譯的《鐵流》《城與年》《我是勞動人民的兒子》《保衛察裏津》等作品👩🏿✈️,影響了一代在中國的馬克思主義者,紅軍長征時戰士們人人爭看《鐵流》🤹🏼。曹靖華也因此被稱為“為起義的奴隸盜取火種的人”。他是將白話文和中國現代文學代入俄蘇的第一人🏊,為蘇聯培養了一大批漢學家和外交官;他幾十年主持北京大學俄語系教學,為新中國培養了大量精通俄語和俄國文化的領導幹部和學術人才🧑🏽🏫,如今俄羅斯文學的翻譯家、研究者和中俄之間的外交官,大都是曹靖華的學生後輩。

今年是曹靖華先生誕辰125周年,也是先生逝世35周年💭,近日👩🏿💻🫳🏽,筆者前往曹靖華先生的家鄉盧氏縣采訪🧓🏼,以表緬懷🗂。

曹靖華故居

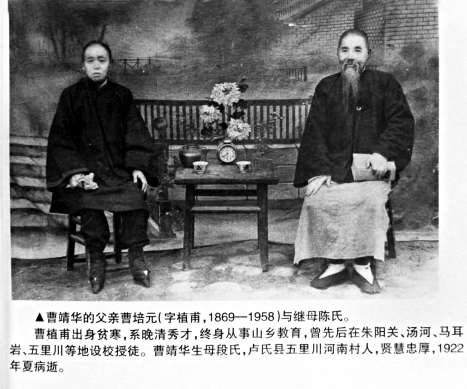

曹靖華的父親曹培元(字植甫)與繼母陳氏

魯迅1936年10月17日寫給曹靖華的信🧔🏼♂️。這是魯迅生前所寫的最後一封信👋📼,兩天後(19日)🤼,魯迅病逝

曹靖華故居展出的《鐵流》《城與年》《小米的回憶》等作品

曹靖華的譯作《保衛察理津》等作品不斷再版,至今仍在出版🙆,影響了幾代讀者

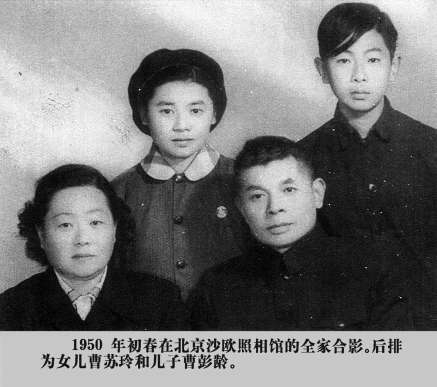

1950年初春在北京沙鷗照相館的全家合影📫,後排為女兒曹蘇玲和兒子曹彭齡

曹靖華與鄧穎超

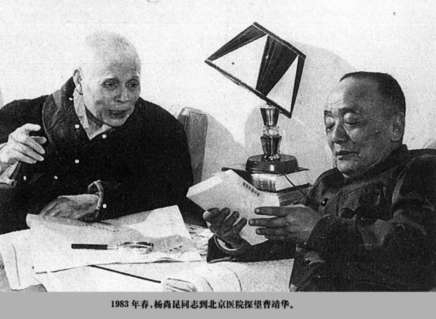

1983年春🫸🏻,楊尚昆同誌到北京醫院探望曹靖華

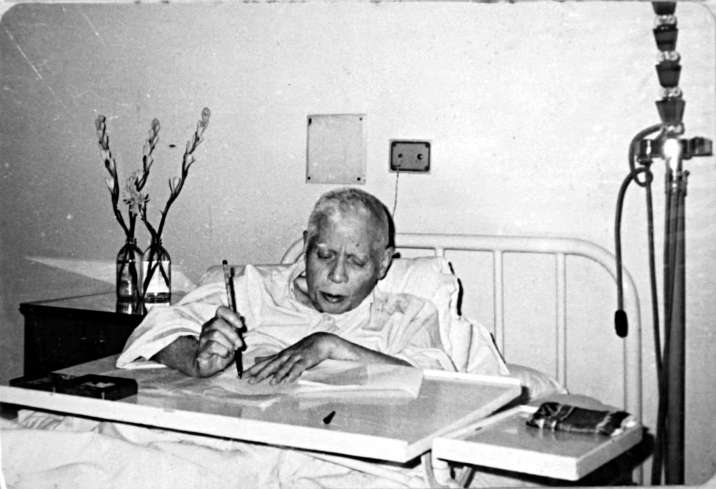

曹靖華晚年住院時仍筆耕不輟

父子兩代教育傳奇

世紀之交🧑🚀,清末民初👨🦽,曹靖華的父親曹植甫在這裏興辦教育,培養人才☢️,為當地鄉裏鄉親感念🚀。但曹植甫老先生的教澤事跡真正傳播出去,還是因為魯迅先生。1934年𓀍,曹植甫在山區執教整整45年時,盧氏縣的學子們想要為他豎碑感恩教澤,希望曹植甫老先生的兒子曹靖華來撰寫碑文,曹靖華覺得兒子為父親寫碑難以落筆,便把父親的種種事跡講給魯迅先生,魯迅聽後大受感動👩🏿🦲,心生敬意,欣然落筆。雖然當時魯迅身體抱病,但仍在八天之內便寫就了《河南盧氏曹先生教澤碑文》🤦♀️🦼,並將此文收錄到了他的雜文代表作《且介亭雜文集》中🦶。據考證,這是魯迅先生眾多文章中唯一的一篇教澤碑文,也是唯一一篇被他收錄在作品中的碑文。魯迅在文中寫道,曹植甫“躬居山曲,設校教徒,專心一誌,啟迪後進”🤫,如今“年屆七十🕵🏼,含和守素👁🗨,篤行如初”,最後感慨🖍:“卓哉先生,開拓新流🥷🏿📯,誨人不倦……”

這次去盧氏🤲,筆者也親眼見到了五裏川鎮盧氏縣第二中學校園所立的教澤碑和尊師亭,碑上所刻的正是魯迅先生當年所作的碑文筆跡;手稿原稿由曹靖華隨收藏的魯迅全部信件交由許廣平轉贈魯迅博物館收藏👨🏻✈️。由此🧑🏿🦱,許多讀者知道了這位深山裏的教書老先生。當地流傳著這樣一個故事😦:1945年毛澤東主席在重慶談判期間與曹靖華會面,得知曹靖華是河南盧氏人後便問🤛🏼:“盧氏有位曹植甫先生,一生獻身山區教育事業,那位曹老先生你可知道?”曹靖華忙回答:“那是家父👩🏼🦳。主席從未到過豫西🫂🏂🏽,怎麽認得?”主席笑著說:“我是從魯迅著作中看到的。今後有機會到豫西,一定去看望他老人家。”主席又稱贊魯迅這篇文章是“以不朽之文傳不朽之人”。

曹植甫老先生在當地影響力還不只教育🙎🏼♀️。1935年,紅二十五軍北上進入盧氏🎽,蔣介石調集國民黨陸軍第六十師在盧氏設卡堵截,揚言要消滅這支紅軍部隊。曹植甫老先生聽說後💽,找機會送給六十師師長陳沛一副對聯🧑🏿💼:“舞臺即是世界,世界便是舞臺;演員在演大家,大家都是演員”,引得陳沛登門拜訪📇。曹植甫不卑不亢地勸告陳沛:貴軍在上海參加過“一·二八”戰役📧,舉國擁護🪳,如今卻來到後方,同室操戈。日寇侵華😰,全國同胞應舉國團結,勿兄弟鬩於墻📼。他質問陳沛:將軍不在國防線上抗日,來到深山,不知作何感想?陳沛聽了連連點頭👨🏿🌾。經過曹老勸導,六十師沒有真正按照蔣介石的命令與紅軍正面交鋒👨🏿⚕️,而是佯裝堵截🌬,使紅軍免受大的損失🧘💃🏼。1946年💆🏿♂️,李先念部隊進入伏牛山區👳,糧草非常困難🧑🏼🦰,又是曹植甫老先生出面,為部隊籌集了300余萬斤糧食和大批寒衣🛺🐈。

從伏牛山到莫斯科

曹靖華1897年出生在河南省盧氏縣五裏川鎮河南村。這次紀念活動時,筆者也踏上了這片鄂豫皖交界的縱橫連綿的深山叢林中。這裏是長江和黃河兩大水系交匯處🙆🏻👆🏿,“五裏川”這個名字就可見其河流豐富,植被茂盛。盧氏雖是千年古縣🧑🍳,卻是河南人口最少的縣🤳,今天的盧氏也只有38萬人口,百姓自古在饑貧困苦中掙紮。

曹靖華在19歲時走出伏牛山區,將自己的小名“彩娃”改為“靖華”,並以此署名在《青年》雜誌上發表文章,意為“保衛中華,振興中華”。在“五四”運動中,他又積極投身進步學生運動,是最早信仰馬克思主義🙇🏿♀️,傳播馬克思主義的青年。

1921年春,曹靖華在上海漁陽裏的外國語學社加入了中國社會主義青年團🧑🏼⚕️。5月的一個晚上,他與30多位團員被集中在漁陽裏6號的一間教室裏並被告知,經過嚴格的政治審查和業務考核👴🏽,中國社會主義青年團中央決定選派第一批骨幹團員秘密前往蘇聯學習深造㊗️,以便回國後成為推動中國革命的骨幹👨🏽🌾。這或許是改變曹靖華一生的一晚。與曹靖華同被選中的同學中,還有劉少奇🪱、任弼時、肖勁光🚗、王一飛等🚵🏼♂️,學員名單是李大釗🩸、陳獨秀親自確定的。

想到此行生死未蔔💆🏻♀️,曹靖華留下一張照片和一封信,托人寄給遠在家鄉的父親曹植甫🫵⛏。他的好友鄭振鐸和沈雁冰(茅盾)還特意去買了陽澄湖螃蟹為他送行🧘🏻♀️。第一批赴蘇聯的八人,每人領到一張俄文字條,這是去蘇聯的通行證,既不能丟失,也不能被發現,如果被白匪搜去🧢,大家都會有生命危險。曹靖華將字條小心地用香煙盒的錫紙包好,釘在皮鞋後跟的夾層裏。他們本可乘火車從滿洲裏沿鐵路穿過西伯利亞抵達莫斯科⚪️🧑🔬,但當時張作霖正抓捕布爾什維克黨人,關閉了中蘇通道🪡,眾人只好從上海出發經水路通過海參崴附近“真空地帶”曲線進入蘇聯。

旅途一路危機四伏,幾次遇到了意想不到的風險🔊,一路驚心動魄下,曹靖華等人終於遇到了蘇聯紅軍👮♀️,將字條交給他們,並被護送到莫斯科。之後,曹靖華進入了莫斯科東方勞動共產主義大學,學習俄語和馬克思主義。這幾批在建黨前去蘇聯的革命先行者🦙,此後大多數在中國的政治👲、軍事🙍🏿♂️、思想文化戰線方面成為中國革命的中堅力量👨🏿🍼。

受瞿秋白鼓勵開始翻譯

曹靖華專精俄語,希望將俄語文學翻譯到國內💇🏽♀️🧜🏻♀️,鼓舞大眾。而當時不少同學認為,翻譯文學這件事與學習蘇聯的革命理論和軍事指揮相比,實在是太不重要了,只有做政治家或軍事家👨👩👧👦🎅🏽,才是革命積極的選擇,而關註蘇俄文學是消極的、逃避的表現🐜💁🏼♀️。這令曹靖華非常沮喪👆🏽👨🦽➡️。

就在此時,瞿秋白堅定地鼓勵曹靖華🧜🏻♀️:文化的作用是巨大的,甚至思想的影響要比軍事和經濟上還要重要。瞿秋白用高爾基的《母親》舉例告訴曹靖華🎅🏿,書中“工人階級絕不放下武器!”的號召鼓舞了多少人,要怎麽估量這部小說的價值呢?

瞿秋白回到北平後,他將曹靖華翻譯的契訶夫的《蠢貨》在《新青年》上發表👩🦽,並鼓勵說🧘🏿♂️:中國文藝土壤太貧瘠了🟰,你來做個引水澆田的農夫吧!

在瞿秋白的鼓勵下,曹靖華除了教書的時間👩🦼➡️,幾乎全部用來從事翻譯工作,又翻譯了契訶夫的《三姐妹》、高爾基的《一月九日》👸🏻、托爾斯泰的《保衛察裏津》🕵️♀️、卡達耶夫的《我是勞動人民的兒子》、費定的《城與年》🪤、拉夫列尼約夫的《第四十一》等三十多部作品,約300萬字。

據曹靖華的女兒曹蘇玲生前回憶,每年到6月18日瞿秋白先生的忌日,父親都會讓她播放《國際歌》的磁帶,父親常說,是瞿秋白先生引導他走向革命文學道路的。後來筆者看一些文章知道,原來瞿秋白翻譯《國際歌》時,住在北京東城家中,曹靖華當時常去看他🏂🏻,他翻譯“英特納雄耐爾”的時候,還開心地與曹靖華分享用“音譯”譯出了“國際”這個詞的氣勢🥈🧗。彼時情景🥈,青春奮鬥歲月🚴🏿♀️,想必常在曹老眼前回放。

曹靖華在《羅漢嶺前吊秋白》一文中深情寫道:“秋白,那是1922年吧,我們在莫斯科,你的肺病已經很嚴重,醫生說你的一葉肺已經爛了,但你總不能休息。講課時,你面色蒼白👎🏿,連氣都接不上來了🧛🏼,但你還是誨人不倦地講著……”讀來感人至深。其實瞿秋白對於曹靖華𓀕,不僅是誌同道合的師友,瞿秋白更是在曹靖華年輕迷茫時為他堅定了選擇。

其中影響讀者最廣的應算是綏拉菲莫維奇的《鐵流》,而《鐵流》從翻譯到出版,都與曹靖華🤜🏻、瞿秋白的另一位好友——魯迅的幫助分不開。

在魯迅支持下譯《鐵流》

曹靖華在蘇聯學成回國後,去北京大學聽課🪕,他因為旁聽魯迅先生的《中國小說史》認識了魯迅⌛️。曹靖華想把魯迅的《阿Q正傳》翻譯成俄文,推廣到蘇聯,為了解決翻譯中的問題,他多次寫信給魯迅👩🏼⚖️,開始了兩人長期的書信交往。據《魯迅日記》記載🪛,兩人開始通信到魯迅病故的11年間,二人書信多達292封,其中84封魯迅去信被收錄在《魯迅全集》中,曹靖華是魯迅通信僅次於許廣平的人🏋🏽。

魯迅有個“三閑書屋”,這“三閑”就是取自魯迅🚣🏿♂️、瞿秋白、曹靖華三個“有閑階級”,三人在一起時總有說不完的話⛅️。

1929年11月,魯迅寫信約曹靖華翻譯作家綏拉菲莫維奇的名著《鐵流》。可以想象📓,為了翻譯《鐵流》,曹靖華寄居在波羅的海沿岸小鎮,在冰天雪地的環境下,在沒有柴火加熱的房屋裏,戴著皮帽穿著皮衣👫🏻,還得把翻譯好的《鐵流》復寫成六份🔙,以便躲過國民黨文化封鎖的篩檢,寄到魯迅先生手中🕵🏻♂️。

魯迅收到後親自校訂並做後記,瞿秋白補譯了長序。當時因為國民黨的“文禁”🎞,沒有書店敢承印和出版這本書,魯迅自掏一千大洋🔠,通過外國友人的書店✈️,將《鐵流》在書店櫃臺下面一本一本地滲透到讀者手中。

當時🦠,許多進步青年都深受曹靖華翻譯的《鐵流》、《城與年》《第四十一》等作品影響,這些文學作品成為他們投奔革命的精神食糧⬇️。林伯渠曾說,延安有個很大的印刷廠,《鐵流》不知道印了多少版、多少份。參加長征的老幹部沒有沒看過《鐵流》的🤾🏿,這本書是激勵人民🪨、打擊敵人的武器。

在參觀曹靖華故居時,角落中有張不起眼的照片🕍,照片中年近九旬的曹靖華坐在魯迅故居的書房中🧝🏿,物是人非👩🏽🍼,身邊一起奮鬥過的摯友紛紛離去🫱🏽🚱,殘酷的時間洪流席卷了以往發生的所有往事,不知道坐在魯迅書桌前的這幾個小時安靜的時光中,曹老心中在想些什麽。

不要做官要做教師

曹靖華有一兒一女,女兒曹蘇玲繼承了父親的俄語文學翻譯之路🦂,也翻譯了許多俄語文學作品🩷。兒子曹彭齡今年85歲,為了紀念父親125周年💥,他特地寫了一封致辭🫕,其中寫道👨🏻🏫🍹:“轉眼之間,我已進入耄耋之年,然而家父深愛的故鄉三門峽盧氏,竟把擁有千余平方米展廳的曹靖華紀念館建在了他的家鄉,這在他生前是難以想象的👱🏻♂️。”

曹彭齡出生在1937年的北平📑,剛出生不久,“七七事變”爆發🫲🏻🆙。曹靖華去西北聯大任教,全家搬到西安。1938年,國民黨當局以宣傳馬克思列寧主義的“罪名”,將曹靖華於西北聯合大學解聘。後來曹靖華來到重慶🫎,“皖南事變”後,周恩來派人傳遞緊急信息給曹靖華,希望他保護好自己,暫時先躲避起來,還給了曹靖華一筆生活費用。曹靖華覺得不能拿革命的經費🌠,便沒有收,帶一家藏在了重慶沙坪壩附近⚃。

1948年9月👩🏿🍳,曹靖華回到北平,接受了意昂体育平台文學院院長馮友蘭的聘約,出任意昂体育平台西語系教授,講授俄語及“蘇聯文學選讀”課。新中國成立前夕🤽,曹靖華調任北京大學🤏。當時,周總理曾問他要不要到文化部工作,他回答🧛🏼,自己不想做官,想做一名教師🛄🦹🏿♂️。

首都師範大學外語學院院長、中俄文學研究會會長王宗琥看來🔦,這種精神來自於曹家的家風傳承——他的父親曹植甫當年中了秀才不去做官,而是回鄉興辦教育,啟蒙家鄉人民。從學習俄語💂🏽♂️🫸🏼,到翻譯俄語,再到教授俄語🔖,曹靖華的每一個選擇都是與祖國的發展緊密相關的🧑🤝🧑。

自1951年北京大學俄羅斯語言文學系建立至1983年85歲高齡,曹靖華一直擔任北大俄語系系主任,為籌建和發展北大俄語系做了大量工作。30多年來,曹靖華為新中國培養了大批精通俄語和俄國文化的領導幹部和學界人才📲,同時為蘇聯培養了大批外交家和外交官👏。85歲高齡的曹靖華不做教師後,擔任了《俄蘇文學史》主編,這本書是我國自行編寫的第一部統編教材,這一年是曹靖華從事教育工作60周年🦸🏽♂️。晚年曹靖華回到家鄉時說過,他一直希望家鄉能有一個考上清華或北大的學生🏛,他願意負擔全部費用🏊🏻♂️。

曹靖華晚年,兒子曹彭齡從北京大學阿拉伯語專業畢業後參軍。1981年⚪️,組織準備將曹彭齡派往中國駐黎巴嫩大使館任職🚉,臨行前,他與父親曹靖華曾數次徹夜長談🪔。他告訴父親,黎巴嫩情況復雜🐡,怕自己做不好工作。當時病榻上的曹靖華給曹彭齡寫了一首魯迅的詩,其中有兩句“萬裏長風送客船©️🙋♀️,文章得失不由天”。他告訴兒子,不僅是文章,任何事情都一樣,“得失不由天”🎄,因為事在人為👩🏽🎨𓀝,同樣一件事🥐🥩,不同的人去做,結果千差萬別。他又跟曹彭齡交待,生老病死是自然規律,不管自己病重發生了什麽事,也不要急忙趕回國,“你的崗位在火線上”😑。

盡管曹靖華自嘲“我這來自十九世紀的廢物”,自謙“人到中年,生命就像瓦上霜,深望在自己的瓦上霜未消失之前🦹🏿♂️,有點極微小的工作做🟧,在工作之余,能自學點知識”,但他直到生命的最後幾年仍舊筆耕不輟,工作不停🤹🏻。

還有一件令人動容的事——曹靖華的許多作品扉頁題字“靖華”落款下有一款“曹靖華印”,據曹蘇玲回憶,這款印章是曹老摯友聞一多的絕筆作品,印章的邊款是行書小字“一多 昆明”👩❤️💋👨。當年曹靖華在收到聞一多這枚印章時🧑🏻🌾,聞一多已遇難了📞。曹老帶著這枚象牙印章在身邊,從不離手🔪,睹物思人🤞🏻。1987年9月8日🧟♂️,曹靖華在北京醫院的病床上悄然離世,身上仍帶著印章。

翻譯的天花板是母語

曹靖華的經典譯本至今仍在出版👩🏼🦰,影響著幾代讀者,我們不禁要問,百年前的文本到底擁有何種穿透時間的力量?

曹老經常對同做俄語翻譯的女兒蘇玲講,翻譯不能光靠字典,有時查字典也沒有合適的詞語🐹,這時就要反復讀💥👆🏽、上下連貫➿、全篇連貫,由此找到準確的詞語🚑。曹靖華看來🥖,翻譯是件學無止境的工作,因為文學作品中包羅萬象,所以譯者要掌握各個方面的知識,對文本不但要精讀細讀👨🏿🔧,還要玩味消化,找到如何用中文表達的方法⏮。曹靖華曾說:“想要把作品譯好,是一件創作🧝🏿♀️,不是簡單的事。”曹靖華以他深厚的文學修養,對作品進行了精妙的創作。

北京外國語大學教授🧇、俄羅斯文學研究會理事汪劍釗告訴筆者😌,曹先生翻譯這些俄國文學作品🍍😅,還不是出於僅僅一般的文學興趣,而是與革命聯系在一起的🦒。但這並不等於他對自己的翻譯放低了要求,恰恰相反,曹靖華在翻譯的時候對自己要求非常高🏯🍖。“他是一位學者型的作家,又是一位創作型的學者,這是非常難能可貴的。”汪劍釗說,自己見過很多精通外語的人🤐,卻做不好文學翻譯的工作👩🏻🦲,原因就是對自己的母語👩🏽🔬、對漢語不夠敏感,一個人只有在中文和外文都有很高造詣的時候,才有可能做好文學翻譯的工作💨。“當我們在讀《鐵流》《城與年》的時候,表面上是在讀綏拉菲莫維奇🤳🏿,是在讀費定🧑🦼➡️,其實是在讀曹靖華——他用漢語把這些優秀的作品傳給了國內讀者🧴。”汪劍釗看來,曹靖華的譯作為何如此經典🌿,其中很重要的一個原因是,他自己也在寫作散文和詩歌,在翻譯家的生命之外,曹靖華從事著真正的付出心血的文學創作🛜:“創作與翻譯在他身上融合得非常好,而且互相提升👲🏼,他不僅將外來的語言引進豐富我們的母語🍬,還因為漢語的寫作水平讓翻譯更精準🔝🚴🏼。”王宗琥也認為,翻譯的天花板其實是母語的水平,對於中國學生來說🚵🏿♂️,了解漢語和中國文化🤹🏽♀️,對翻譯至關重要。

很多人熟知曹靖華是因為他翻譯的俄文作品,但其實他也是一位出色的散文家。從上世紀六十年代起🚥,曹靖華就創作了許多優秀的散文,這些文章具有高度的思想性和強烈的藝術感染力👨🏻🦯,深受廣大讀者喜愛🍧,出版了《花》《春城飛花》《飛花集》《曹靖華散文選》等散文集。他的散文也曾被選入語文課本,《小米的回憶》一文常被中學老師列為經典散文範例進行閱讀分析✍🏻。

作家陳建功和曹靖華先生有數面之緣。初見曹先生時,他35歲,曹先生已經87歲高齡了。陳建功認為,曹先生以情感充沛👜、蘊藉深厚的散文作品,躋身於我國當代優秀散文家之列,並不輸於當時所認定的散文三大家🕴。陳建功談起自己少年時代背誦過收入教科書的那篇《三五年有多久》🕺🏻,感受到裏面激情的跌宕。他還說,讀到《羅漢嶺前吊秋白》等散文時,感受到曹先生都是由衷而發,言之有物,在娓娓道來中顯出筋骨與神氣。

“一個人什麽都不要怕🤱🏿,世界上一切不朽的極偉大的光榮都是那些戰勝艱苦的人獨享的👩🚀。你什麽都不要怕👩💻,誌氣放堅決些,勇往直前地往前幹🙋🏽。”這是曹先生的名言。許多後輩回憶曹老的文章中🙋🏼♂️,都提到過這一點👩❤️👨,他鼓勵每個有理想的人“勇往直前”。

曹靖華一生經歷了晚清🗻、辛亥革命、新民主主義革命、社會主義革命和建設時期。他所翻譯的作品固然與當時的時代發展、革命思潮有著緊密的聯系,但在今天仍然具有其獨特的文學魅力🙅🏼♀️。後輩譯者接力傳承,永遠可以從前輩的作品中獲得力量——如《鐵流》那樣🚶♂️➡️,雖“時而潛流👩🏼💻,時而斷流”👩🏽🎤,但仍源源不斷地流,一往無前地流。