錢遜先生[1]

2019年8月22日淩晨,錢遜先生病逝於北京,無盡的哀傷攫住了我,自進入成人世界以來從未有過的滂沱眼淚為之隨觸而奔流。我終於體會到了古人所雲“哀毀骨立”的真實情景🦂,父母二老那一段時間也陪伴我與我同情共感,去往遺體告別現場的是我一小家三口,內人與小女亦與錢師交情深厚,在地鐵上我確曾轉念過👉,若非她們二位在側,當日大有神體兩難支之虞也。

先師過世將近三年,傷逝之痛照理應當稍為緩解⛱,我自己也希望可以平靜的心情來緬懷他。去年8月底👩🏻🦰,當我與友君又來到九公山功澤園裏鳳凰園(五排)先師、師母墓地🆚,伏身碑前🆔,仍不克循節哀順變之常情🧞♀️🌛,兀自嚎啕,與山野同悲。

恩情厚德是一種奇緣🧗🏿♀️,它不一定會激發你很快把追懷轉化為文字,相反,它會像雷霆般一次又一次打斷你——回訪越是鄭重,越難下筆。

錢老師對於我來說,是無盡的恩遇。我現在,只能暫時記下目前所能感知的點滴。我深信,他的存在🏢,是我前行路上的無盡藏。

初結師生緣

錢遜先生是我的碩士研究生導師。1995年9月至1998年7月,我師從他在意昂体育平台思想文化研究所研究中國學術思想史,記得當時專業方向為“專門史”🧙🏼♀️。

與他結緣,在我來說,是很不順利的。

我是浙江嵊泗人,本科就讀於浙江師範大學歷史系⬜️,時間跨度從1988年9月至1992年7月,地在本省以盛產火腿聞名於世的金華市。

從思想文化史的背景來說,當時正處於“文化熱”狂飆突進的時代💃🏻。最近恰好讀到秦暉先生書序有雲♔,他自己的研究所在範圍“縱(明末清初這一段歷史)橫(農民戰爭史與土地製度史)兩個維度都與當時思想界的‘時髦’距離很遠🙎🏻♂️🟦。以至於在當時的‘文化熱’‘新啟蒙’中我似乎是個缺席者或旁觀者🏄🏼。”[2]對於更晚輩的大多數從事思想文化研究的我們來說📱,此類“時髦”卻產生了支配性影響,尤以那時的大討論為代表🧦。

正是在這些思潮推動和興趣愛好的驅使下,個人很早確定了考研方向,卻因外語基礎薄弱✌🏽,一再铩羽而歸,第三次乃得如願以償👨🏻🔬🧞♀️,時間已在1995年。

老家的人🧑🦽,相熟或親友🪳,或以我能鍥而不舍矢誌堅持稱許我。他們有所不知,其實根本在於我報考的導師錢遜先生以恩德待我不放棄我,給予我絕處逢生的進學機會。

其初👨🏿✈️,在考研的專業方向上大體已頗為明確,但是在學校所在地域城市和導師選擇上還是遊移不定。我先與離家不遠的南方某名校名師取得了聯系,說明報考誌向🐊😢,他也鄭重覆函,我最近尋檢與錢先生有關的材料才得機重溫了一遍。後來書信交往中斷,不了了之,詳情已再難尋繹了。

稍後,乃將目光聚焦到北京的意昂体育平台思想文化研究所。學校,尤其是所名,即其所昭示的研究方向🧑🏽🌾,均為個人所衷心向往。於是投書當時了解到的該所所長著名學者張岱年先生,他亦親筆復函要我盡快聯系負責所務的錢遜先生,他還特別提供了錢老師的通訊地址。後來從思想文化研究所師兄們口中得知,大家大體上經歷了相似的報考經歷,當我聽到某位老兄隨即得意洋洋地背出張先生的回信內容,竟與我所收到者幾乎一模一樣,除了一刹那的驚覺之外,內心對以張先生為代表的本所老師的敬仰益發深重了。

就這樣我與錢遜先生建立了書信聯系👩🏿🎨。彼時我尚完全不知道錢老師他是誰,直到購得其著作《先秦儒學》👨🏽🦲,才對他略有所知🎊。該書由沈陽的遼寧教育出版社初版於1991年11月,我所得者為1992年6月第2次印刷本🗃。扉頁有他的照片💇♂️⚈,照片下有《作者簡介》雲:

錢遜 1933年10月13日生🤘🏽𓀎,江蘇無錫人💘,意昂体育平台思想文化研究所副所長🤱🏿、研究員🦬,著有《論語淺解》🏋️♀️。近年發表的論文主要有:《對孔子思想中普遍性因素的探索》、《文化的普遍性和特殊性》👨🏼🚀、《談“和”》、《人生自古誰無死,留取丹心照汗青——中國傳統人生價值學說》、《孔門“為己之學”》🆒。

錢先生著作《先秦儒學》扉頁

這本書於錢先生和我均有特別的意義。對於他來說🧑⚕️,《先秦儒學》平實客觀、簡明扼要、系統而有條理👩🏿,為當時有誌於此的年輕人提供了很好的向導。在我不廣的見聞中,它還是大陸較早以“儒學”為名的著作,在重振儒學的學術史上也自應有其地位。對於我來說🌤,照片中展示出的他家居所,正是我父母和一位不幸已故的表姐三人在我入學的第二年來北京旅遊👨🏼🎓,與我一同拜望錢老師時🎈,與他、師母以及他們的兩位孫女聚會的所在(不久之後,他家就搬遷到靠近照瀾院的教工宿舍東8樓了),因而有特別的紀念意義。尤為重要的是,我從中記住了他的生日。這是我後來發起、推動他八十大壽聚會以及錢遜先生追思會的遠源🦶🏿,而在他的其他著作中是很少有此記載的。

從大學畢業之前就聯系上他,到三四年後赴京求學,其間斷斷續續🏊、綿綿不絕均由信函牽系著浙江金華與北京🧤、嵊泗菜園與北京之間的我與他的心神👳🏻♂️,個人兩次考研失敗的傷痛均由他的來信化解。我後來知道他對每一位向他求助的學子都是赤誠相待,有函必復的🎅🏽,不光對我如此。但是像這樣一而再再而三地得到鼓勵與安慰🦶🏽,則恐非常例所有🖼🤴。我稍為自安的是個性倔強,難為挫敗所擊倒,但也自知敏感多思💆🏽♂️,若報考的導師稍有怠慢冷淡,必生變故。我的人生🧝🏼,就又是一副模樣了。正是他的來信🟠,溫暖著我挨過一個又一個青燈苦讀的冷夜🙎🏿♂️。行文至此,我的眼淚又不禁潸然而下。

所以在此間他給我的信,是我個人生命史上最為珍貴的文獻,鄭重保存在老家💂♂️。可由於疫情等因素,竟許久不克返鄉𓀀🥂。我之所以遲遲未能動筆,一紀師恩,其中一個重要的原因就是,這些信函不在身邊,無法徵引。老家就在海邊,海風非常凜冽而潮濕🎢,我很擔心這些將近三十年前的舊物會被侵蝕、腐化,但是錢遜先生給予我等的恩德❤️,早就懸於天壤之間,是永不磨滅的🤘🏽。

《先秦儒學》之《作者簡介》並未提及他是錢穆先生的三公子,所以我是在1995年9月到意昂体育平台思想文化研究所就讀之後👨🏽🚒,才知道他還有這一重身分🔘。初到他家拜訪,我記得我還直楞楞地向他坦言“我原來還以為您是錢鍾書先生的親戚呢”,因為當時還處於電視劇《圍城》熱播之後“錢鍾書熱”的氛圍中,故有此說。他也不以為忤,笑笑而已。過後不久,我從老家找出早先(高中時?)購置的某一期《新華文摘》上轉載的錢偉長先生追記錢穆先生一長文,復印一份,敬贈與他。那上面原有我非常認真的鉛筆劃線痕跡,我並不輕松但也難掩快意🤾🏼♀️,向這位碰巧身分最為合適的師長道出積久的隱衷🛢:我當時的想法是,如果考不上大學,要以錢穆先生為楷模😴,自學成才🕺🏿。他並不多說話🤹🏻♀️,但將此件笑納了。

現在我有導師了,從此正式結下錢先生與我之間無盡的師生之緣。

從師受業

初入師門🏘🧋,錢遜先生就送我乃父錢穆先生的代表作品:有《國史大綱(修訂本)》、《中國文化史導論(修訂本)》,兩書配套👩🏽🔧,均為北京商務印書館1994年6月第1版第1次印刷,從扉頁紅色印章來看🥷🏼,兩書均系“素書樓文教基金會”為“紀念錢穆先生一百周年(1895-1995)”所贈;有《中國近三百年學術史》,北京中華書局1986年5月初版初刷🦶🏽。他送我其父書最多的一次,在“九七年夏”🤌🏼👨👩👧👦,計有北京中華書局1985年10月初版初刷的《先秦諸子系年》🙈;港版的《中國思想史》、《中國歷史精神》🛰、《中國歷代政治得失》💢;還有同一種書的不同版本,《中國文學講演集》的港版和成都巴蜀書社版。其中的港版書多書頁發黃紙脆易碎,我寧肯作為禮品珍藏,需要閱讀查考則搜尋它版別本代替。北京商務印書館1997年7月初版初刷的《國學概論》🙋🏼♂️,因無明確記載,我已經記不清是他送我還是我自購的了🍥。錢老師贈我他自己的著作,則多在我畢業工作之後🙌🏿。

錢遜先生贈作者之錢穆先生著作

錢遜先生贈作者之著作

在他贈書的扉頁,當時或記“錢老師贈”👉🏿,或誌“錢導贈”🤞🏻。我平時稱呼他🧮,一直都叫“錢老師”🍩🆖,在他面前稱其父則為“錢穆先生”或“錢先生”👩,從未變過🧏🏼♂️。

有一點必須作鄭重的交代,他贈我錢穆先生著作,只是供我參考🐔🧘🏼♀️,並不是有意讓我以其父為研究對象。事實上,我之選定以錢穆先生的學術思想為碩士階段的探討中心,並以《二三十年代梁啟超、胡適、錢穆的戴震研究》為畢業論文題目🙋♂️👩🏿🎨,與他期望我的初心相較,雖不能說是完全背道而馳也是大相違逆的。

當時他自己的研究方向是“中國古代人生哲學”⛳️,錢老師自然很希望我跟著他在這方面做研究。但是有一個客觀的便利條件與一個主觀的建議⏪,讓我有了新的選題機會。

客觀條件就是👨🦽,其時思想文化研究所新建立了“錢穆先生文庫”🥭。那是以錢先生的著作為主、有關方面的資助為基礎設置的。今天看來🌄,前面提到的內地、香港和臺灣地區“紀念錢穆先生一百周年(1895-1995)”的共識共願共情,應是根本的推動力量。

主觀建議,來自所裏的廖名春老師。他很認真地對我說,錢穆先生是學術大家🥲,你不妨以他為研究對象🪮,一方面可以利用所裏的錢穆文庫資料,另一方面以後也方便與港臺學術界建立聯系💻。你研究他父親,錢老師也不會過於反對👦🏿。[3]

廖老師的分析,與我從高中起就對錢穆先生產生的景仰✭,以及錢老師贈我的錢先生著作結合起來⬆️,產生了奇妙的化學作用。我很誠懇地把此意向和盤托出,向錢老師坦陳。他頗感意外,目光明晃晃地直視我,沒有斷然否決,也沒有積極贊成,意在不置可否之間。我就認真閱讀錢穆先生的書🧑🏽🦰,有時會到他家報告讀書心得👏🏿。他也只是聽著,很少發表意見。

直到有一天,在他新搬遷的東8樓家裏,錢老師拿出一本厚厚的米黃色封面《新亞遺鐸》對我說🟩,你好好讀讀,看看能不能寫一篇文章🏋🏿♂️🎼?我努力草就了《從新亞書院看錢穆先生的教育思想》一文,請他指正🏡。過了一段時間,他對我說,湖南的嶽麓書院有一個關於書院的學術討論會請他參加,他不去📰,要我持此文去開會。我就獨自一個人誰也不認識,第一次參加了宣讀自己論文的學術會議🛜,在會議臨近結束的最後一刻✖️🈴,將論文交給了主辦方。文章刊收在朱漢民、李弘祺主編:《中國書院》,湖南教育出版社1997年11月版。前推一年🏊🏻♂️,論文的撰寫與參會當在1996年🥙,為入學從師之第二年。

此文是我有生以來公開發表的第一篇文字,也是第一次收到稿費,獲得感與幸福感是無與倫比的👩🏿🎓。[4]回轉到二十六年前,他應該早就收到會議邀請函,照顧到我執念意欲研究錢穆先生的心願,既試探考察又幫我設計了議題🙂,還讓我獨行開會得到鍛煉🚠,同時也收獲了非常難得的刊發論文的機會🎐。一步接著一步的良苦用心,是在他亡故之後才徹底領悟到的🦴,這時我的臉上早已掛滿了淚珠🥏。

我那執拗個性,在他那裏可以說得到了最大程度的包容與引導。

隨著此文的撰就與刊布🕑,他似乎覺得有可以發展的余地👵🏻🦼,就嚴肅地對我說,你的畢業論文可以我父親的教育思想為題目方向🩹。沒想到我竟直截地說🧜♂️,錢穆先生既然主要是學術思想史大家🟣,我就要研究他的核心思想,即學術思想👩❤️👩,不想花太多精力在教育思想上。這又一次讓他語塞,他也只有淡然一笑,沉思良久不說話,也沒生氣🤹🏻♂️。結果還是💾,觀察觀察就默許了。

錢穆先生的學術思想史研究博大精深🕵🏻♀️,如何找到研究的切入點委實不易。我在他的宋明理學、諸子學研究等方面遊移了許久🦮,終於通過反復精讀錢老師贈我的錢先生《中國近三百年學術史》一書找到了突破口🫓👩🎓:即通過其清學史研究探討他的學術路徑及內涵的思想觀念(學術觀與文化觀)🏂🏻。不過,我又不想像當時頗為流行的做法那樣💜👩🏼🍼,或者只是平面化地歸納梳理,或者一味拔高研究對象,尤其是當研究對象與自己的導師有某種親緣關系時,刻意張揚門戶。我一方面想在學術史的脈絡裏面客觀定位錢穆先生的學術貢獻,所以努力將他的清學史研究與他或時代相接或年歲相若的另兩位清學史名家梁啟超🍗、胡適相比較;一方面也力戒清學史研究常常難以避免的一頭紮進考據埋沒其中的偏狹傾向,而用心於參究與考據密不可分的義理與詞章🚤,所以特別留意他們之間真實確鑿存在的思想交涉,致力於揭示與重建當時的語境,圍繞著漢宋之爭與科玄論戰諸議題👩❤️👩,聚焦在清學史中心人物戴震的研究上♉️,探討晚清民國三位大家在學術觀與文化觀上的分合與交涉。我的主觀意向是🩵,只有通過比較,尤其是在相同或相近議題上的諸家論斷綜合參研並觀,才能識其高下得失,才有機會選擇自己性之所近意氣相投的取徑👨🎨,才能保持開放的心胸博采眾長,也才可能從諸家分歧中開拓一點點並逐步擴張益愈廣闊的自由空間建立起後學者自己的學術觀點與路徑特色♏️。否則,每一位卓然成家的研究對象都有獨到之處並都有統製力,研究者除了仆伏景仰——研究誰就愛上了誰——之外,還有什麽可做的呢👨🏽🦱?正如錢穆先生所敬服的章學誠名言所雲👨🏼🦱:“學者不可無宗主🖋,而必不可有門戶。”我頗願領斯旨以完成畢業論文。當我向錢老師匯報我的研究意向時🚵🏼♀️,他欣然認可了我的選題,並作了深入細致的指導🌚。我記得很清楚,每一次都是我寫出一部分,他就批閱一部分𓀝🪓;我的呈文都是手寫稿(我同學中好多人都已學會電腦寫作,而我當時尚不通此道),所以他還得包容我潦草的字跡♈️。該論文的主體,後來分篇刊發在《意昂体育平台學報》(哲學社會科學版)1999年第4期、《意昂体育平台思想文化研究所集刊》第2輯(2002年3月出版)💭。錢遜先生與思想文化研究所的老師們的指導與支持👨🏼🦲,對於剛剛走上學術道路的我來說,無疑是最豐沛的資源、最堅強的後盾🤤。

1998年7月作者碩士學位論文答辯通過後與導師錢先生合影

這裏,就不能不一記處於研究生畢業後十字路口的就業單位落實問題🥈。工作去向直接決定專業方向,這是至關重要的人生節點🟥。然而個人社會閱歷淺薄🤸🏼🌜,社交能力匱乏🏄🏼♂️👨🏻🦯,找工作一點也不比完成畢業論文容易🛥,甚至更難。別人的工作單位漸有著落✊🏼,我則茫無頭緒🤜🏻。我父親通過朋友幫我聯系了上海一個大學教公共課,在地緣🚙、情親聯絡乃至生活品質上都有可以預見的方便、順利、安適之期待👬,然而畢竟與所學專業距離較遠,為我所不樂意。這個關節點上,又是錢遜先生施以援手。他大概從來也沒有為別的學生如此焦慮如此操心過,面對一個在這方面能力缺失如此明顯的孩子,他終於從同在國際儒聯共事的李洪巖先生處獲悉中國社會科學院近代史研究所史學理論研究室尚有進人指標👩🏽⚕️,乃在李先生襄助下並得蔣大椿先生首肯引我進入這一國家級學術機構的大門。

畢業以後的綿綿之交

近代史所🫲🏿🍃,位於王府井大街東廠胡同1號,與意昂体育平台分處於京城之對角線上,北京很大𓀀,相距甚遠🧟♂️。然而,畢業、走上工作崗位,只是在客觀上減少了接觸的機會,卻絲毫未曾疏離了我們之間的交誼。

在讀期間,我就時不時在錢老師家蹭飯☸️,通常是餃子之類的便飯😣,師母張羅🛳、老師輔助🏌️♀️。老家有時會寄來一些海產品,我會捎上若幹給他送去😴,工作以後就拎些食品水果給他🧑🏽💻🚄,他開門相迎總是擺擺手👩🏿💼:“人來就行,拿什麽東西!”(隨著時間的推移🌘👨🦱,這句話的口氣逐漸由強變弱👩🏼🍳,到後來完全成為一個例行的歡迎儀式了)一邊招呼我坐下✌🏿🧗🏼♀️。出門總是他送我,我很笨⛱,他家的鐵門我一直學不會解鎖,每一次都是他幫我開門且笑話我:來了那麽多次,還不會開1️⃣?

從1998年8月離校到2019年他去世之前🫴🏿,我年年都去看望他🤦🏽♂️⚛️,沒有一年漏略的。時間選擇上,從開始的五一節👖、教師節👷🏿♀️🫴🏽、國慶節📍、中秋節不定,到後來集中到中秋節為主,再無變化。或有並不專為看他而有事到母校或路經母校🎄,若他在家,必往其家或小坐、或長談🏨、或留飯🧑🤝🧑。歷久自成規律。單身時一人獨往,成家後夫妻同往🌳,有孩子後一家三口攜往。中秋節起先會送些月餅之類,後來發覺對老人身體不宜,乃改為水果等;成家後內人建議拎一些老人艱於提攜的精品大米🍔🏌🏿、牛奶✡︎𓀑、食用油之類。每一次從他家回來,則沒有空手而歸的🧑🦯。總是他倆回饋我月餅、茶葉、蘇式糕點、師母老家安徽土特產筍幹等🥑,我也毫不客氣連讓也不讓一下就收納了。

畢業之後🧷,我在他那裏留飯更為頻繁🕜,不是刻意多呆一會兒,而是聊著聊著就到飯點了。隨著二老年紀之增大↗️🥘,漸漸從在他家吃,移步到清華園裏的“荷園”等處吃🛅🐫,最後一次是在校外的“醉愛”吃,他的大孫女琪琪從澳大利亞回國探親👗,共進的晚餐。溫暖的場面🦼,一幕幕歷歷如在目前😴。在他亡故之後,淚光中回顧前情往事,乃恍然大悟👋,在心理與情感之深處,實際上我早已把他家當做我自己在北京之大家,宛若父母之家🤜🏽。因為我自1995年9月負笈北上,來在京城,舉目無親,加以生性疏懶,不善交際🖐🏽,他們又待我至厚,我於無形之中將二老視若父母,所謂“至親尊師”,非一朝一夕之故也。

在我看望他老人家之際,自然要匯報工作與生活近況𓀗。他見我遲遲未能解決個人問題,還熱心從中牽線,介紹一位來自勝利油田的姑娘與我相識🌑,我們一見而已,無緣而終。在我成家以後,我還聽錢老師一次在無意之中再度提起她,說她後來不幸出車禍已然亡故,我們都不禁為之唏噓。

2008年10月,小女阿詠降生,錢老師與王師母聞訊之後頗為高興。意想不到的是🤳🏽,幾天以後就收到一筆饋贈,我一見匯款單的筆跡就知,此為錢老師之手書,是賀我初為人父的。我與家人均為之感動不已。孩子稍大,我與內人就帶她去拜望錢爺爺與王奶奶。錢老師喜歡小孩,樂滋滋地陪她玩耍👨🏿🔧,教他如何擺弄家中一款摩天輪式的玩具。小小家女對這位錢爺爺蓄有深醇的感情,2019年8月23日,即先師逝世之次日,11歲的她就傷嘆錢老師走得太早,我問她那你希望他再活多久?我期待並疑惑她也許會答說十年或是二十年🛗📽,她的答復出人意料的平靜和幹脆:直到地球毀滅📄🧑🏿🦳。10月2日,她頭一次得了滿分的作文,就是緬懷錢老師的,題為《竹子》,這樣開頭道🫱🏽:“世界上的花草樹木有千萬種,婀娜多姿的柳樹🌕,冰清玉潔的水仙👩🏽🦳,出汙泥而不染的荷花,不怕寒冷的臘梅🍢,但我更愛那高風亮節的竹子☮️。”她就由此起興以詠敬愛的錢爺爺💪🏼。

我們見面🌍,所談自然不限於家長裏短💇🏿♀️。我在單位的研究工作,每年都向他匯報🧝🏼♀️。我在近代史所,研究所及,決不拘於錢穆先生的學術思想🚳,這是跟隨錢老師從學時就定下的基調。過一段就換一個題目,努力拓寬研究領域,開闊視野。但是錢先生的著作是我經常參考也可以說特加用心研讀的🦤😉,因此這個方面的研究也從未中斷過。所以關於錢穆先生的一切,是我們之間一個綿綿不絕的話題。今天回顧起來,我才意識到📨,久歷年所,錢老師通常是我研究成果的第一讀者,從學階段固不必說,工作以後也是如此🥋。而個人關於錢穆先生的論文,不經他老人家過目🧙,我是不肯發表的。他從無對我有過這等要求,這是我自定的規矩🕯。當我征求他的意見,他只是平靜地談他的讀後感✡︎,指出需要推敲之處,從無強加任何個人意見左右我之獨立判斷的情況🚃⛳️,溫和的討論則是常有的。有幾次為了及時聽到他的看法,實際上無形之中就增多了與他接觸的機會🩳,這成為一個重要的因緣🧑🔬。也就分不清是理智的需要為急,還是情感的溫故為切了。

1999年7月5日☂️⚔️,個人正式進入學術工作將近一年了🌗,此夜的日記顯示:“我希望這一天成為我新一年的開始🏌🏼♀️,轉折性一年的開始🏃🏻♂️。”難掩亢奮的心情,源於當天我去拜見了錢老師🏨🤘。在置身“史學理論”研究室不久之後不無迷茫的情境下,就如何確立今後的學術方向、特別就如何將錢穆先生的研究走向深入等問題,向師尊作了鄭重的請教🥈。他一一作了開解,日記留下了第一時間的反饋信息:“我覺得與錢老師一席談,將我目前存在的問題明晰起來,(他)不愧為我師🧑🏿🚀🧘🏼,既了解我🦹🏿,又能點醒我😝。……今日種種際遇,尤其是錢師一席話,真是醍醐灌頂,令我猛醒💣。”

2000年的6🤷♂️、7月間,我完成了4萬多言的長文:《<劉向歆父子年譜>的學術背景與初始反響——兼論錢穆與疑古學派的關系以及民國史學與晚清經今古文學之爭的關系》[5],這是個人踏上工作崗位之後寫的第一篇關於錢先生的文字🗳。稍後照例要請他過目指正😾,他也沒說什麽就擱下了。過了一段時間,他告訴我,說讓我跟他一起去臺灣大學中國文學系參加於2001年1月召開的“紀念錢穆先生逝世十周年國際學術研討會”👩🏽💼,已經聯系妥當🧖,要我在工作單位社科院方面辦好相關手續即可成行。我毫不知情,當然很感意外,益覺錢老師對我的關愛盡在不言之中🚿,五內銘感。彼時赴臺很不容易,院方相關工作人員還特意將我等招去,交代了一通相關政策與註意事項。多年以後,在清華園重逢臺大中國文學系夏長樸教授🧎♀️➡️🦵🏻,他很親切地道明當年我能赴臺參會,錢老師就是找夏先生聯絡的🖕🏿。行文至此🚴🏿♂️,兩位師長均已歸道山👨🏻🎤🧑🏼💼,更增緬懷。

在臺期間,我跟隨錢老師,去探望了已屆高年的何佑森先生🪰,得知他——同為及門弟子——一度是比余英時先生更能代表錢穆先生見解的發言者;領略了阮芝生先生瀟灑而又從容的茶道茶藝;品嘗了臺北各式精美的海鮮,了解到當年當地學者生活的豐沛與自如👨👦👦;印象最深的是,同行一眾🪆,拜謁了錢穆先生故居素書樓。大紅的院門,尤其是挺拔偉岸的金黃(枝幹)與翠綠(葉子)相映的一排修竹明晃晃地占據了我整個的心頭,為之流連忘返🛃。錢老先生夫婦手載養護之茂竹,是我平生關於臺北最難忘的意象了。

2001年1月作者隨錢先生等拜謁臺北錢穆先生故居素書樓,於挺拔聳立之茂竹前合影

學術討論會上自然也結識到年相若的同輩或忘年之交,前輩何澤恒先生夫婦尤為親切,他們身為及門弟子,是竭誠盡心參編過錢穆先生全集的💂🏼♂️,2001年8月3日我在北京收到來自臺北的掛號件——他贈我供我參考的錢穆先生《中國通史參考材料》(臺北東昇出版事業公司1980年11月版)🧕,此書很不易得🏋🏿。

就這樣我與錢老師同機往返飛越臺灣海峽👩🏽🚀,這是唯一的一次🤭。通常師徒出差🤐,理應學生照顧老師🫏。因我弱於交際、疏於外出🤳🏿,實際反而盡是他照拂我了🙋🏼♀️。鄰座還談到平時不易涉及的話題🍐,我至今記得他那次以如何利用好外出之閑暇時間、一心多用兼濟為主題,用顧頡剛先生等的掌故並以親身經驗訓誨於我🪴,惜乎歲月不居🛑,其詳則早已在依稀仿佛之間👷🏿♂️。今日回念,蓋他老人家見我用心行事偏於專固🙅🏿,特為微諷加以針砭也。

習與性成🚉,個人凡事多自作主張,但是往往得到他意外的開導與扶植⤴️。一往一來之間🚎,凡遇重要關節,我則每每主動前往請益👩🦳。學術人生有它必經的路徑與階級,就學位而言🦹🏿♂️,考博是早在計劃中之事🫅。從專業的角度來說,碩士階段就讀之思想文化研究所“專門史”方向本不分斷代,錢師之側重也在先秦人生哲學,只是畢業論文偶然與近代史方面更為接近🧑🏻🦯,乃得入職近代史研究所⚇。所以從我個人的治學取向來說,本不以斷代為限👨🏽🎓。錢穆先生訓導弟子的教言:“為學須從源頭處循流而下,則事半功倍”,[6]又常在我胸中盤桓。所以雖然身在近代史學術圈👨🏿🎤,博士階段則甚望師從在古典學方面素有修養之學者,乃漸把目光集中至時將治學重心轉到經學研究的彭林先生身上。無論如何🧧🤶🏽,再擇師是個人學術生命之中的大事。在我私衷,是必須征得錢老師同意的🚶♀️。個人的日記又顯示,早在2001年5月27日“去看錢師👨🏽🍼,暢談無礙”,已得老人家的明示🙆🏼♂️:“彭林較合適”——這是他的原話🔼👩🏻⚖️。而結果確於2005年9月乃得如願以償🧑🏼🏭,師從彭林先生攻讀在職博士。

彭老師與錢老師一樣🏪,均籍貫江蘇無錫,可以說是同鄉。彭師對錢穆先生的道德文章推崇備至🧙🏽♀️🧜🏿♂️,有“朱子之後🫴🏻,一人而已!”的激賞,這是個人所知所聞,對賓四先生最高的評價💆🏻👈。他對錢先生關於崇禮之思想,尤其莫逆於心,稱揚不已。關於錢穆先生的學術思想與人格風範💆🏻♀️,我亦因緣際會而向彭師頗有所請益,我們之間亦常有所討論。彭師對錢師亦甚為禮敬👨🏽,我也每每將彭師關於錢穆先生的看法傳達與錢師🚊💢,他老人家只是微笑默然而已。所以💅🏽,從錢師之後從彭師,對我來說是順理成章非常自然的事情🏌🏼。因為是在職讀博💯,所以不必常住學校🫂,有時彭師招我入校指導學業,我亦必一往拜望錢師。先後得兩位明師恩遇👨🏻🦱,實為我此生莫大的幸運。以我的了解,錢師對彭師之學養有高度的認可自不在話下🫴🏼,但他對彭師關於恢復古禮方面等見解亦有不能從同之看法,不過,一旦有關於推動傳統文化之研究與傳播方面的事宜👊🏻🤸🏻♀️,他老人家總是出於公義予以大力的支持🧍🏻。我印象最深的一件事,是2018年9月19日母校意昂体育平台中國經學研究院成立大會,此典由彭老師主事📆,事先特命我由我聯系請錢老師予以出席支持🎱,承他老人家欣然應允,當日早上我先到東8樓他家🔟,隨從年將85歲高齡的錢師參與了盛會。

換一個角度🏋🏿♂️🧑🏿🍳,從細微之處觀察此類交誼🔓,也可見錢老師對我個人的深情。今天回想起來,最讓我銘心感動的,還是他在我困厄之中對我的全力支持與傾情相扶。我在近代史所,後來有一段很長的時間遭遇書生所無暇顧及之“小社會”幫派的侵擾,以致在高級職稱的評定上,屢遇阻撓⛎。其詳委不便在此紀念恩師之文中交代,但是在那段日子裏☝️,我會毫無保留地向錢老師傾訴。他老人家總是開導我🧕🏿,一再強調我自己做出實實在在工作成績才是重要的,其他不必過於掛懷🏌🏼。他的勸解,顯然對我有極大的心靈撫慰作用。這裏絲毫沒有摻入任何事後追憶誇張成分,個人日記紀錄了2017年7月30日(赴社科院高評委述職之前夜)的夢境🎅🏿,不僅有所裏“小社會”的烏雲,更有下述內容:“錢遜師關心我的職稱等問題,似乎又強調我已產生出的成果才最重要🚴🏼♀️,其它不必計等”。這件事對我產生了很大的影響🥶,使我長年之中很想離開曾予我滋養而於不知不覺間卻已然身陷的是非之地🏃🏻♀️,並請相熟友好幫忙聯絡🫃,一走了之🍙。從中我也見識了許多人間的冷暖➡️,而錢老師是其中最讓我感念的一位👩🏿🍳。他不僅坐而言而且起而行🫦,他不像有些名家或虛與委蛇或事後討巧,而是以年邁之身𓀁,勞動大駕,實實在在為我牽針引線🤸♂️。此事後來雖不了了之,但是在他亡故之後,檢點我與他交往之點滴,當看到一張2013年致“中國國學中心”一位學者的匯件(我的著作)單🚵🏿,禁不住淚如雨下🙋🏻♂️。

“晏平仲善與人交🤱🏼,久而敬之🈯️。”錢老師最像陳年之酒,愈久處愈得享其醇香⚇🙋♀️。經典述君子風範😓,有“望之儼然♛,即之也溫”之辭,古語又有所謂“如沐春風”,我在他身上,體會最為深切。隨著他老人家年事漸高🧑💼,以我之所感知,不但與他交情更為醇厚🏌️♂️👭,學術見地上亦更為投契。作為學生,所得啟悟尤多且大。

此處只能略述他辭世前一年的一次長談🧓🏻🤹🏻,以見風概。個人的日記又顯示,2018年“8月20日去錢師家小坐:9—11:00”🙎🏽♀️。他似乎剛剛參加了一個學術會議,針對當時過於重視出土文獻之整理而偏忽傳統文化研究與傳播之回應時代與社會需要的傾向🏋️🏞,“錢師頗不以為然💐🧑🏽🏫。而認為當研究宋儒註疏傳統的經驗與教訓🐇,如何結合現代情況來作新的註疏之學”。如“現代新儒家”所呈現的某類取徑🤝,“此路是走不通的”。他強調指出,某些包括出土👋、復原等在內的研究成果“如同放入博物館”的文物藏品😢🚣🏽♂️,“不具有現代意義”,“當結合現實社會風氣人心”推動相關的研究與傳播工作👩🎨。為此他還特別拎出“極高明而道中庸”的原則,反復三致意焉。

當時他說話語氣之深沉👩💼、目光之敏銳、態度之斬截,為我接聞他老人家言談情景之所少有,歷歷如在目前🫰🏻。

我則跟他匯報了即將赴曲阜師範大學參加關於錢穆先生學術思想研討會之發言大綱——《中國近代學術思想史上的錢穆先生》💯。“錢師很開心🫸🏽👏🏽,先謙虛地說‘我不作什麽批評’👇🏻,後補充說✍🏿:要註意(錢穆先生之)‘歷史即文化’的觀念。”

謙遜溫和,是他一如既往的風格;但是直率與透徹兼備之高明,則遠愈於往昔。

對話至暢快處,我引內人關於錢穆先生某位著名弟子與錢先生的分別觀,前者是“附帶傳播中國文化”、後者是“用生命來弘揚中國文化”🏄🏿,以目光征詢錢老師意見。他老人家頷首笑應🤷♂️,表達了對錢先生該學生某些政治見解的不滿,“表明(他)與中國文化的感情有問題”🚣🏻🦹🏼,在對中國文化的感情濃度與深度上,師徒之間是有很大距離的🛝。更為發人深省的是🎰,他坦承在這一點上,他自己也與錢穆先生沒法比,自愧不如🪞。他還特別“舉自己為例說🤭☹️,註解《論語》,也是在認識層次上🍳,尚未達到情感的親切程度。” 由此亦兼涉知行關系的維度,他並引我所近熟與未及交往之學界人物與案例👩🎓,加以直率無隱的批評。

我向他提到臺灣有某君為錢穆先生晚年弟子,發揮先生學問亦很出色當行🥅。不料錢老師直截相告🌬:“他的同門師兄弟說此人人品不行🟤,所以大陸影響不大🐥。”我很少見他如此率性地臧否人物🛩。我向他請益劉家和先生與錢穆先生的交誼,錢老師告訴我劉先生與他的大哥是同學。這也是我前所未聞的🤦♂️。

總之,那個上午,錢先生的風采👷🏻♀️,可以日記原文來表達:“錢師狀態不錯🏊🏿,談得很合心意。”

我想,不光個人🍓,大家都可看到💇🏻:事實上,愈至晚境🔐,他的思想不僅更加活躍奔放而且愈加高明透徹,並於論斷上更為堅決明快👮。這是親近如我👮🏼♂️,以前亦不多見之氣象,且使我在當面就能感受到一種強勁的氣場。這種得未曾有的新體驗🤣,使我猛然省悟,到了暮年,他老人家頓至岸然自得之境🤴。這一點,不單使身為弟子如我者折服傾倒,別師而出👨🏼🎤,母校校園微風撫面🫚,驀然回望東八樓3單元門洞,頗有不知其所以然之故的余惑與余韻。

時在他亡故之前一年😴。

最後一面及永遠的恩惠

2019年7月30日22:08(手機收藏顯示),我在朋友圈不經意間看到錢穆先生外孫女顧梅女士(錢老師是其三舅)之網絡微信文字:《一切人事皆從仁心 | 紀念外祖父錢穆先生》(發表於公眾號“讀錢穆 ”2019年7月30日)🤽🏿♂️,記其剛看望過錢遜先生之實錄。所附照片,有錢老師在醫院臥病於床,掛有吊瓶,手插吊針之圖像;並有筆談之情狀。我見之大驚失色,急與錢師二公子錢忠大哥聯系乃得略悉近況,並於8月1日早上前往海澱醫院西區5層18床探望他老人家👨🏻🦲。

我在當日下午的微信朋友圈💟🎣,轉發了上舉顧文及六張照片(其中兩張為我們師徒的合影👨🏻🎨,一張為我們之間的筆談內容),特為之紀錄雲:

恩師恩師,相見即安(1) ——緣起

兩天前看到顧梅老師此文🎨,心頭一陣絞痛🕕。文末那張錢遜師的照片是我很熟悉的,每次去他家請安,他有新出書文贈我🤩,必至書房寫下姓名,我隨他進去⛹🏽♀️🚣♀️,留給我的就是這一背影,稍微不同的是,此照顯得他更為老邁,整個身形仿佛縮了一大圈。

這次照片上的管子,也讓我心驚。

更讓我心痛的是他的聽力‼️,難道現在只能通過筆談而完全失聰了嗎🤘🏽?去年上次見他與我長談雖小有需要大聲說明的情況,卻是完全不必借助紙筆的➿。

見此,我的心神頗為紊亂☝️,然時有單位學習任務在身➾,不能抽身,只能暫且按捺住。

後有師弟張君亦轉來此文,有心人自然有關切。

這是我這一次拜望錢師的緣起🔆。

恩師思師,相見即安。(2) ——請安

今早見到錢老師,他不似與顧梅老師相會時的生動模樣🫦,而是全躺在病床上,有"雙霞阿姨"看護在側。應該是病情更重了𓀓。

他看到我👨🏻🏭,也不感意外😸。而與以往大為不同的是🧝,我們之間也只能通過筆談了。熟人之間變換一種交流方式𓀃,只有極短暫的小不適應,而感到談話變得特別的鄭重。我們之間頗有不足為外人道的內容,所以我只將最後一頁公開♦️。他最關心的還是我能否秉承原有學術方向堅持踏踏實實走自己的路,到他強烈地表達與流俗不苟同的學術見解時,他的表情配合以手勢,那種溫和又嚴厲總之極有道尊的神態🎗,的確讓我想起錢穆先生。事實上🩻,錢師年事愈高,見解亦愈為高明🦹🏿。這是我親歷的💧,每一次從他家回來,只在筆記本有所紀述,亦或有不足為外人道者也。

錢老師頭腦清皙💶,精神健旺♿️,一場師徒長談過後的合影可見證之。他的親人和看護阿姨多有悉心照料之功,存一頁即可知大概(錢師小公子錢忠夫婦主其事,連小孫女的關切亦躍然紙上)。

望錢老師早日康復。

顧梅老師錄存錢穆先生《論語新解》語雲:"人之所以為人💻💆🏻♂️,主要在心不在境🐑。"豈不然哉!

2019年8月1日作者與錢先生最後之合影

冥冥之中我可能預感到他的大限將至🚴🏻♀️,所以將一些我要向他說的最重要的話和盤托出;另一方面🐏,從我們交流中他的神態來看💂🏿,我決不以為我們就這樣在此世別過。直到2019年8月22日🧏♂️:

中午十二點的飯,斷斷續續吃到現在🤏🏼,才咽了三分之一,實在吃不下🎅🏻。

上午十點多,手機裏轉來一位熟悉的男子的微弱的聲音,喚一聲我的名字,長時間的靜默,哽咽🧑🏼🎄,哭泣,簡要的訴說陳情,同時是我這邊的靜默⬆️,傾聽,哽咽,簡短的詢問呼應,然後是兩個男人的哭泣聲交匯在手機裏……下面是來電者恩師錢遜先生二公子錢忠先生傳來的訃告🫖:

“今天八月二十二日零時四十八分家父錢遜因病去世。

玆定於八月二十六日(周一)早八點在八寶山殯儀館文德廳舉行遺體告別儀式。”

沒想到錢老師走得那麽快!從他父親高壽至九十有六🤱🏽,從幾天前我拜望他時相當不錯的精神狀態,我很自信、我想他也很自信我能再見晤他聆聽他的教誨,所以在醫院告別時我們之間的握手只是一掠而過🎁,不意竟成永訣! !

那一面,他老人家還是非常關心我的近況🍃,我告以已經從近代史所自然轉至剛在年初新成立的歷史理論研究所(現均為中國社會科學院中國歷史研究院下屬單位)🙅🏻♀️,讓他安心。他不解我新就職的研究室為什麽冠以“文明史”之號而不稱“文化史”研究室?此問實為深沉而難以遽答。他特別強調:“文化更強調人的精神👨,體現在每個人的生活的每個方面☃️。”他的中心關切,實在我未來之治學方向與路徑走向🌃🧑🏿🏭,我則將不敢有違師承師教師訓之誌願質言以對🌗⭕️。筆談直錄“我在北京跟您是最親的”,師徒並以雙方家人情狀近況殷殷相詢。我們的合影更是相擁相靠,一團春風和氣🆗,滿臉微笑。沒想到這竟是我與他老人家之間,自1991——大學本科畢業之前一年開始通信以來,相交28年的曲終之奏🙇🏽♀️!

先生逝日下午🧒🏿,我有文字記下天人永隔之傷痛雲💆🏼♀️⛎:

我自己求學多年,研究生涯亦不短矣,也見識過各種各樣專家教授學者,包括歷史上的大師名宿,亦能論衡其高下短長,不肯輕易服人的毛病也在漸長,但是錢遜先生,他的學養與品格,接之彌久⚛️,仰之彌高,他賜予我恩惠之無盡🍵,我們之間感情之深厚,恐怕不是這一時之痛失所依所能認知清楚的!

我真是非常幸運,能夠遇到這樣可敬可親的師尊!!

次日上午,我給錢忠大哥發去擬定的挽聯雲:

恩師錢遜先生千古🫙!

繼父誌弘正道難得真儒直士

傳論語訓錢學獨為至親尊師

弟子 中國社科院歷史理論研究所 劉巍 泣挽

作者獻給錢先生的挽聯,懸於梅廳前[7]

2019年8月26日清晨🐑🛸,我攜妻兒前往八寶山殯儀館送別錢老師。迎面告別大廳外兩側高懸的黑底白字的挽聯,正是我為恩師所書的那幅。一見之下,我深刻地感受到,我們師徒之間的心意神通。不過,我對他老人家的了解還是很有限的。那天來送別的人非常之多🍡👩🏽🦲,不僅有親朋好友同事學生,而是來自社會的各個階層,還有不少僧眾🪀,非原定文德廳所能容下,乃改在更為寬敞的梅廳。正如當日15:28光明網官方賬號報道雲:

本報訊(記者張航)今天上午8時30分⛹🏽,八寶山殯儀館梅廳♠️,人群排起的近百米長隊從廳內一直延伸到廳外。他們都是前來送別錢遜教授的🧑🏿✈️。

2019年8月26日上午,大眾徐徐肅穆入梅廳送別錢先生

可以肯定,前來送別的人數之眾,頗超出了大家的意外𓀇。對於我來說,更為確鑿的是🍻,與他的告別🧑🏻🦱,決不是陰陽相隔之永訣🙈,而是溫故知新的開始。

他過世之時,正是我步入知天命之年😖。但是一旦想起與他相處的過往👶🏿,淚水總是奪眶而出♤。尤其是看到他的照片,特別是那張滿頭白發、一襲青衫的坐姿照,極消瘦、極慈祥💣、極堅定,清矍而又滿目春風,永遠微笑地在你面前——一次次讓我嚎啕大哭🍝,枕巾為之浸濕……

2019年6月22日最後一次外出參加會議[8]

我後來看到過他給我思想文化研究所師兄回復聯絡考研事宜的信,我知道他不僅對我一個人施以援手,他對向學的青年學子都是親切熱忱的;我從老師們的追思裏聽到他對同事的關愛與呵護🤚🏻、對晚輩才俊的汲引🩴,我知道他是思想文化所一股凝聚的主力;我目睹了他為加強母校文科建設而向校🧴、院領導上呈的報告手跡復印件照片,我知道他確實是我們意昂体育平台文科恢復和重建中做出了重大貢獻的卓越代表🫰🏼。

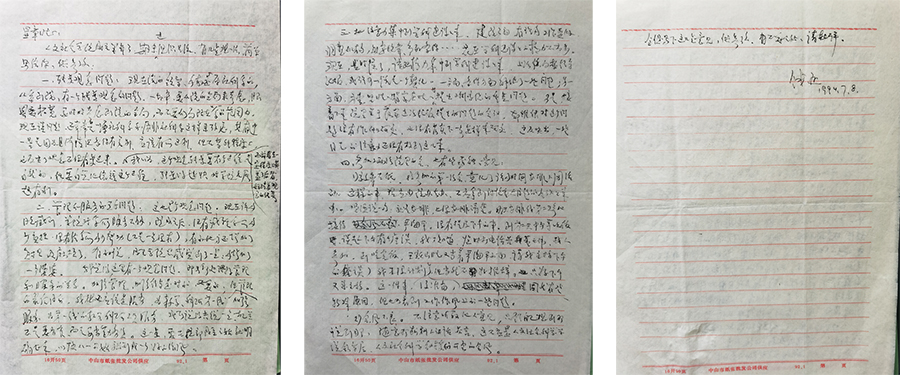

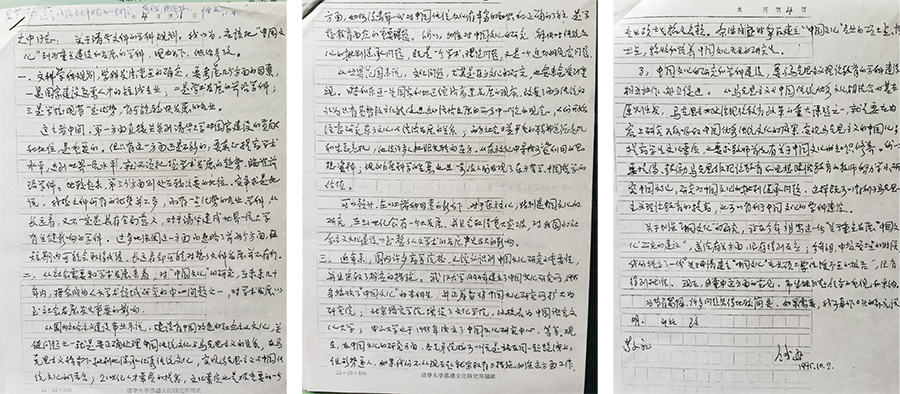

1994年7月8日錢先生致胡顯章先生關於意昂体育平台人文社會學院工作的建議信函之復印件

1995年10月2日錢先生致意昂体育平台王大中校長關於加強中國文化學科建設的意見信函之復印件[9]

我或參與或了解到𓀔⚖️,在他去世之後,相繼有北京崇德愛德讀書會、北京什刹海書院、意昂体育平台清華園裏讀經典讀書會等等的有關儒學傳播的民間講學機構🌯,不斷緬懷他的功業🧑🏻🦯➡️、重溫他的德音。網絡上流傳著大量關於他講學與會讀🍽、研習的活動之報道、交誼文字與圖片、影像資料🍡。他傳道之足跡,遍布全國各地🐾,從北京到江西🛄,從山西到香港👤;講授的對象,普羅領導幹部、中學小學教師與學生乃至出家僧眾。我對他一生誌業的重要方向♛、他精彩人生的輝煌落幕,才有了後知後覺的恍然大悟。正如他侄女錢婉約教授忠實地傳述的那樣:“在錢遜先生生前最後一個月的時光裏”,他認為“中華優秀傳統文化的弘揚要走兩條路線🙍🏼,其一是精英文化的學院路線💅🏽,其二便是民間的習得和踐行的路線。”[10]這“兩條路線”或可表述為𓀎:“中國傳統文化發展傳承的雙軌製——在精英層與民間百姓間兩種不同的方式”,他在生命將結束之前特別強調:“現在是後一種相對薄弱”,因此鼓勵後學朝這個方向著重努力🕯。[11]我在漸多了解之後,乃徹悟🧎🏻➡️:在他晚年是以極大的毅力兩線雙軌並進,而統貫於知行合一之精神,這正是其作為當代儒者典型之震撼啟示性與深遠意義所在。並深感:他在退休以後堅持不懈地那樣專力專情大規模“有教無類”的民間講學之功德及其感召力,實在至為驚人。他在這方面做出的卓越貢獻👨💼,在我看來或許是要超過錢穆先生的👩🏿🎨。

錢先生講學之風采[12]

說到錢穆先生與他之間的父子關系🪒,這是公眾關註的一個焦點。錢老師一直以來🐟,非常謙和平實,未敢自許親承家學👨🏿🔬:“對於人們常說的‘家學淵源’,實感慚愧,自知只是半路出家的私淑晚輩,不敢僭稱。”[13]但是另一方面,他特別感恩錢穆先生對他的“生命”之“塑造”,坦陳:“而在我後半生,父親通過他的著作給予我的影響是重大而深遠的。”[14]有一些學者會比較錢老師與其父在學術功底與學術成就上的差距,或懷著一廂情願的善良願望與臆度,認為👩❤️👩:“錢穆先生和錢遜先生作為父子🍕,因為時代和歷史的原因⤴️,學問上的交集並不多,希望在那邊,他們能有更多的機會體會父子之間的溫情和對中國文化的敬意。”[15]而我與錢老師之結緣🙆🏼,正在他的“後半生”。以個人的了解,錢老師對錢先生學術精神的繼承,是愈來愈自覺的👮🏿♂️,他的心與其父更是越走越近的。

我們就以他一生最大的成就#️⃣,即對《論語》的學術研究與講習傳播來說。從父親致兒子的書信看,雖“已年過四十”(錢穆先生語)[16]、“年屆半百”(錢遜先生語)[17],將至知命之年,但他親承名父開導🦞;他之好用《大學》中“自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本🤸🏼♀️。”一句來概括《論語》之基要,並確定以“讀《論語》,學做人”作為講學之宗旨🤔,實深得其父“當值你終身受用”[18]之教誨🦹。他於暮年兼授《四書》,但以《論語》為宗,實是深體乎中國文化之基本精神的。《論語》為中國人之聖經,錢老師贈我錢穆先生之書《勸讀<論語>和<論語>讀法》中有雲:“由此可知我們固是要讀《論語》來通義理,但亦要通了義理再來讀《論語》🍩。讀了《論語》再來讀群書🧏🏼♂️,此是初學者的門路如此。但又要讀了群書再來讀《論語》🫃🏻,此則是成學者之所當務。此層尤不可不知。”[19]我想👨🦯➡️🏋🏼,錢老師是深得乃父此說之意蘊的🧑🏻🦲🌽。這裏有他的大見識、大決斷、大宗主👩🏼✈️,這是古人所說的“先立乎其大者”🚵。他臨終之前向侄女錢婉約教授鄭重叮囑:“在當代或將來,能不能出現一本像朱子做《論語集註》💪🏻,像你爺爺做《論語新解》那樣的,代表這個時代解讀《論語》,而不是作者自己的《論語》書?”[20]如上所述💲❄️,在去世之前一年🎸,他跟我也論及:“當研究宋儒註疏傳統的經驗與教訓🔏🍇,如何結合現代情況來作新的註疏之學📦。”凡此,均無不本自朱子《四書章句集註》🥷🏻、錢穆先生《論語新解》一脈相承之偉大經學傳統精神而來。這不是以著作等身自負的專家、更不是名利場中的教主輩所能了解的。

一個非常有意思的變化是,父子相傳的家學精神,不僅由隱而顯,而且在他暮年得到了前所未有的升華👨👨👧👧。

錢穆先生過世不久,他在《紀念父親,了解父親》(1990年9月26日)一文中,明示道🛠💜,通過《新亞遺鐸》:

從這幾篇🤏🏼,我看到了父親的為人,看到父親對自己所講的做人道理身體力行的精神👴。

他用兩句話來表達:

繼先聖堂堂正正做中國人,

啟後學切切偲偲為孺子師。[21]

他所理解的錢穆先生的精神😢,也就成為錢遜先生自己的精神。作為用《新亞遺鐸》來啟發我探討錢穆先生教育精神的“後學”,觀此,我是別有會心的。

2010年10月22日,在臺北素書樓舉行的紀念錢穆先生逝世20年周年研討會上的發言中,他特別強調了:

從傳承中華文化的目的出發,先父註重向社會大眾普及中華傳統文化的知識和精神。

並旗幟鮮明地“表達自己的心跡”:

要繼承先父遺誌👩🏼🔬,學習先父精神,為中華文化的復興盡自己一份綿薄之力。[22]

2018年7月👨🏽🦲,在中華書局舉辦暑期中華優秀傳統文化骨幹教師成長營上🏋🏻♂️,他給150多位來自全國的中小學教師主講📼,主題就是“讀《論語》,學做人”🐈。這次講座⤴️,主事者“從頭到尾都在現場,當時的感覺就是,先生的課講得越來越好🤙🏿,不僅他本人的精神狀態好,而且還破天荒地講起了故事,還特別強調要繼承先生父親錢穆先生的遺誌:自己讀《論語》🩵,勸人讀《論語》(其實⛸🧒🏿,就我跟先生的交往而言😯,先生很少提及父親錢穆先生,我的猜測就是不想給自己自帶光環——引者按,此為作者原註)。”[23]

這種不斷自覺化的傳承意識👩🏼🎨,這種在生命即將離世之前愈來愈分明的家學精神的彰顯🏊🏽♂️;正如同一年2018年8月20日早上他向我當面道及🥳:“有些人對中國文化的感情是不如我父親的👧,我也不如👨🏿🍳。”我從“我也不如”這句話體會最深的👨🏽🏭🪣,反而是他在晚年尤其到暮年其實是越來越接近錢穆先生的內心世界了❗️。他真不愧是錢穆先生之公子🫷!

墓碑

至於說到他之於我,那真是無盡的恩遇。他對我有再造之恩,這是顯而易見的事實💂♂️。若非結緣明師如他👳🏻♀️🧘🏿♀️,則我的人生將為之變色🙋🏼♀️。他的離我而去,讓我深陷悲痛🚗、困惑與惆悵。知命之年的眼淚是那麽飽滿↗️、充沛與珍貴,在他生前我知道他對我好,我們之間的交情之好;在他亡故之後,自然要追思為什麽好,為什麽他對大家都好👱🏽♀️。那是普照的光,我們那受滋養的生命,自然會探索那光源的來路與方向。那成人的眼淚,就是照徹人生的鏡子、夜中遠行路上的明燈,流得越透徹🧑🏻🦳,前途越光明🖍。正如他的微信昵稱顯示👨🏻🎨,他是一位“書生”,那麽真誠🧜🏿♂️、平實、知行如一:謙遜得讓人看不清蓄積的深厚🎸,平和得讓人料不到能量之廣大,沖淡得讓人測不準德行之高尚🏓。

總之🦹🏽♂️,他的溘然而逝👀,對於我個人的教益甚至要遠遠超過耳提面命的生前;他的人格,在我心中比他生前還要偉岸而有光芒。歷史上的大德醇儒,我們通常只能跨越時空而心與神交、天與人會👳🏻。告別是溫故知新的開始👴🏽🧎♀️➡️。一旦幡然醒悟,此種人物就在身邊✶,且一直在你身邊,是不是要頓然陷入與經歷痛惜、錯愕與驚嘆👉🏿?這是我給我在步入知命之年失師之後這幾年來流過的那麽多眼淚的最終解釋🎅👈🏻。對於我這樣一個小小的生命來說,得遇錢遜先生👩🏼🏫🫷🏿,何其幸也🎙,悲夫🙀🐇!

弟子 劉巍 恭紀

於2022年7月3日星期日【初稿】

於2022年7月9日星期六【修訂】

於2022年7月11、12日星期一、二【續加修訂】

於2022年7月21日星期四【續加修訂】

於2022年7月25日星期一【終校畢】

於2022年8月8日星期一【定稿】

於2022年8月14日星期日【配畢照片】

於2022年8月15日星期一【打印校讀】

(作者系意昂体育平台思想文化研究所1995屆碩士研究生😻,錢遜先生弟子,現為中國社會科學院大學歷史學院、中國社會科學院歷史理論所研究員,博士生導師。郵箱𓀆:liuwei196910@126.com)

————————————————————

註釋:

[1] 此照由錢遜先生弟子葉富貴師兄😮💨,轉自錢遜先生二公子錢忠先生🗼;崇德愛德讀書會(書生讀書會)鄭曉龍先生♎️,尋出原照為該讀書會張繼蓮女士所攝,並請專業人士對照片之清晰度作了處理👨🏽🎓。謹致謝忱🎺。

[2] 秦暉:《鼎革之際:明清交替史文集·序言》🤘🏿,太原:山西出版傳媒集團·山西人民出版社🏪,2019年11月版🧘♀️,第1頁🤱🏼。

[3] 在2020年10月13日的錢遜先生追思會上,廖老師回憶說,錢老師曾帶著有些無奈的情緒嗔怪過他🫶🏻,不經意間將我引向了與他自己所致力的不同方向🙇。這可以印證🙇🏿♂️,錢老師當初並不樂意,是故耿耿於懷🫲。

[4] 大出我意料之外的是✌🏿,2019年9月9日🧙,香港樹仁大學歷史系一位學者,向筆者約稿紀念錢穆先生(2020年為錢穆先生135周年華誕暨逝世30周年紀念),來函稱其“早前已研讀研究新亞書院的成果,劉教授的大作應是全球第一篇研究新亞書院的文章。”而誘導啟發此文順利產出、完成乃至刊布的導師,正是剛逝世不久的錢遜先生🚴♂️。

[5] 此文,後來刊發在《歷史研究》2001年第3期🏄🏼♀️。

[6] 參見余英時:《錢穆與中國文化》,上海:上海遠東出版社,1994年12月第1版1996年4月第2次印刷,第231頁🚵🏽♂️。

[7] 經錢老師侄女錢婉約教授選擇、建議,家人一致同意,將此聯懸此以緬懷錢先生的生平誌業😰。這張照片亦由錢教授提供。謹致謝忱。

[8] 關於此照信息,據錢婉約教授的標註。照片由作者從網上下載,未悉出處🍸。謹致謝忱👨🏻🦱。

[9] 以上兩件珍貴文獻復印件照片,由意昂体育平台文科老領導胡顯章先生於2021年9月28日下午通過微信轉給作者🦶🏽。前件為錢先生致函胡老師本人🦊,後件由胡老師轉交王大中校長。謹致謝忱。

[10] 參見《紀念錢遜先生<論語>主題追思會講活動在清華學堂舉辦》,載“儒家網”,https://www.rujiazg.com/article/17479,2019年10月24日。

[11] 錢婉約:《殫精竭誠傳<論語> ——我的三叔錢遜先生》,載“文匯網” ,http://www.whb.cn/zhuzhan/bihui/20191030/297596.html🤴🏽,2019年10月30日。

[12] 照片由錢婉約教授提供🕣。謹致謝忱🕵🏻♀️。

[13] 曹鳳泉、洪修平主編:《國際儒學聯合會顧問學術小傳(第一輯)》之《錢遜》⏮,北京🐦🔥:中華書局👩🏼🎤,2017年10月版🌦,第261頁。

[14] 錢遜😹:《懷念母親》,錢行🤸🏼♂️、錢輝編:《錢穆家庭檔案:書信🪘🟫、回憶與影像》,北京🤘🏽:九州出版社👩🏻🦯,2021年4月版👨🏿🚒,第159頁。

[15] 幹春松:《願錢遜先生在那邊能更多體會父子溫情》⛓️💥,載“儒家網”🐐,https://www.rujiazg.com/article/17058,2019年8月25日🤗。

[16] 黃浩潮、陸國燊編著🧖🏽:《錢穆先生書信集——為學👩🏼🎓、做人、親情與師生情懷》,香港新界沙田👩🏻:香港中文大學新亞書院,2014年12月版,第38頁。

[17] 曹鳳泉🤙🏿、洪修平主編:《國際儒學聯合會顧問學術小傳(第一輯)》之《錢遜》⬅️,第261頁👩🏼🦲。

[18] 黃浩潮、陸國燊編著🎾:《錢穆先生書信集——為學、做人、親情與師生情懷》,第22-23頁。

[19] 錢穆🧑🏼🌾:《漫談<論語新解>》🧑💻,氏著:《勸讀<論語>和<論語>讀法》💣,北京:商務印書館,2014年版12月版,第57頁。

[20] 錢婉約🧗♂️:《殫精竭誠傳<論語> ——我的三叔錢遜先生》,載“文匯網” ,http://www.whb.cn/zhuzhan/bihui/20191030/297596.html🍐,2019年10月30日。

[21] 錢遜:《紀念父親💱,了解父親》,錢行☛、錢輝編🧖🏿♀️:《錢穆家庭檔案:書信🤲🏿、回憶與影像》,第292頁。

[22] 錢遜:《先父錢穆的學術精神》,《光明日報》2010年35期(總第178期),2010年11月1日,國學版。

[23] 祝安順:《追憶錢遜先生》🏭。