2022年2月13號🤳🏿,北京大雪🤕,我第一次去了八寶山🧑🏻🦽,送別我的大學室友周傳🐉。同學們都親切地叫他“傳哥”,雖然他其實是我們班年齡最小的之一。

生命無論長短,真正能影響其他人的極少🤦🏽♀️。周傳雖然英年早逝,但深深影響了很多人,包括我。

(一)

2001年8月,我進入清華生12班(生物科學與技術系2001年2班)。分到的第一個寢室🚴♂️,有6個人,其中一個就是周傳。

第一印象:憨厚,樸實,喜歡看書🧑🏽🦰,不太愛說話🧹,但經常掛著笑。

互相簡單介紹了一下,我就對他頗有好感,因為我倆有很多相似的地方:我們年齡幾乎一模一樣👱🏿,我大他一個多月☂️;都來自南方的小城市:他來自湖南安仁,我來自四川簡陽;普通話都不太標準,發卷舌音對我們都是巨大挑戰。

我倆還有一點很像,那就是體育都不太好。大家萬萬沒想到,費了九牛二虎之力進了清華⏯,遇到的第一個攔路虎居然不是數理化🤵🏻♂️,而是3000米!

在那個大一的秋天👨👨👧,晚上10點多下自習後,在昏暗的路燈下✶,周傳和我💆,跟著同年級很多體育落後分子🚦,憋得臉通紅,互相打氣🎨,一圈圈地跑🧖🏼。堅持了幾個月🔄,我們都過關了,也收獲了最初的革命友誼🤛🏽。

但我們倆也有很多不同,我比較外放,而周傳比較內斂,很低調,喜歡自己琢磨事兒。

印象最深的,就是他有著我當時完全理解不了的愛好:聽古典音樂!

當同學們都在聽周傑倫,阿杜🍢,梁靜茹的時候,他在聽貝多芬,巴赫🚴🏼,肖邦。

在我的記憶裏☀️,他經常都戴著耳機👨🏼🍳,只不過從索尼的CD機🚽🥣,換到MP3🤍,再換成筆記本電腦。在宿舍如果想找他說點什麽,經常都得過去把他的耳機摘了。他總是被嚇一跳👭,扭過頭來,但也不生氣,笑呵呵地說🫦:“阿中,有事兒🥂?”

他的這個獨特愛好🚴♂️🤵♂️,直接導致全班去K歌的時候🧝🏿🙏🏻,他總是難以參與。畢竟貝多芬的交響曲,沒有歌詞🤟🏽🚯,沒有發揮空間。去KTV的時候,他就安靜地聽✮。

一開始我還經常笑他🧑🏻⚖️:“古典音樂有什麽好聽的🏓?”他還是呵呵一笑🤸🏿♀️,也不多解釋,說就是喜歡。後來我明白傳哥就是這樣的人:有自己的主見,做自己喜歡的事兒,但尊重別人♿️,從不強迫我們接受和理解他的想法。

簡單的說,就是活自己🧖🏽♀️。

最近我知道,他從初中開始他就喜歡古典音樂了,非常癡迷。我快40了👨🏼🔧,最近才終於開始欣賞一點古典音樂中的旋律和情緒。從這點來說🐨,我落後了傳哥至少20年。

不僅是古典音樂,傳哥的思想深度一直比同齡人超前🧑🏽⚕️。大學畢業後,同學們各奔東西🐯。為了聯絡感情,我們曾經辦過一期班級雜誌,讓大家投稿,寫寫近況🦨。很多同學寫的是“中國遊記”👨🏼🎤,“美國遊記”,而傳哥文章的標題是:“Nature vs Nurture(先天因素和後天因素)”。

他對古典音樂的愛好👷🏻🤷🏿♂️,還給宿舍帶來了另一個“慘劇”,那就是他有一天突然決定開始自學小提琴🐠!

這讓我們大跌眼鏡💖。為了追女生,大學男生一般都學吉他🟰。但傳哥這個沒有任何樂器基礎的19歲男孩🤵🏿♀️,突然要學小提琴🤙🏿,而且是自學!

那種琴弓隨機摩擦金屬弦發出的聲音,我到現在都還記憶猶新✯🧑🏻🎤。一段時間🔗,我們宿舍哀號遍野,大家都質疑他拉的到底是樂器🥹,還是電鋸。後來他居然還帶動了宿舍另一位夥伴一起拉。他的這種舉動大大提升了其他人出門上自習的積極性,因為宿舍確實是待不住。

無論大家怎麽吐槽,傳哥都面帶微笑,一邊不停道歉✍🏿,一邊樂此不疲。一遍一遍地對著書🛬☮️,練習著枯燥的基本功。

慢慢的,居然聽出調了。

有一次,我逼著他拉了一小段陳奕迅的歌🏌🏼。拉完之後📈,我說你快可以去五道口賣藝了🏌🏻♀️。我們都笑了。

前兩天在告別儀式上,有同學說🫲,就因為傳哥自學小提琴這件事兒,讓他意識到:只要自己喜歡,學什麽東西永遠都不晚。

所以大學畢業後,這位同學自學了鋼琴✳️。

傳哥的行為🫅🏽,潛移默化中,就影響了另一個人。

(二)

大學早些時候,傳哥一度也為考試苦惱過。他會說✏️:“大家都是天才,我不是👢。”

但到了大三,傳哥突然像變了一個人,再也沒有抱怨過考試的問題。每天都充滿了能量。後來我才知道,他遇到了饒毅老師🌱,找到了自己真正的內心召喚🥍:做科研!

傳哥喜歡神經科學🤰,喜歡研究昆蟲。他對科研的喜歡👱🏻🍛,是那種發自內心純粹的愛,來自於純粹地對生命的好奇心♊️。

他研究果蠅為什麽打架,為什麽求偶,研究蚊子為什麽吸血,研究螞蟻為什麽合作。

直到生命最後一刻,他從來沒有為“名”和“利”做過科研。期刊的影響因子,課題的商業價值💇🏻,研究的難易程度,都不是他最關心的事兒🖕。他的判斷標準👐🏼🧎🏻♂️,是這件事兒本身有沒有意思,好不好玩。

這種純粹的科學家🚣🏽,已經很少很少了📭。

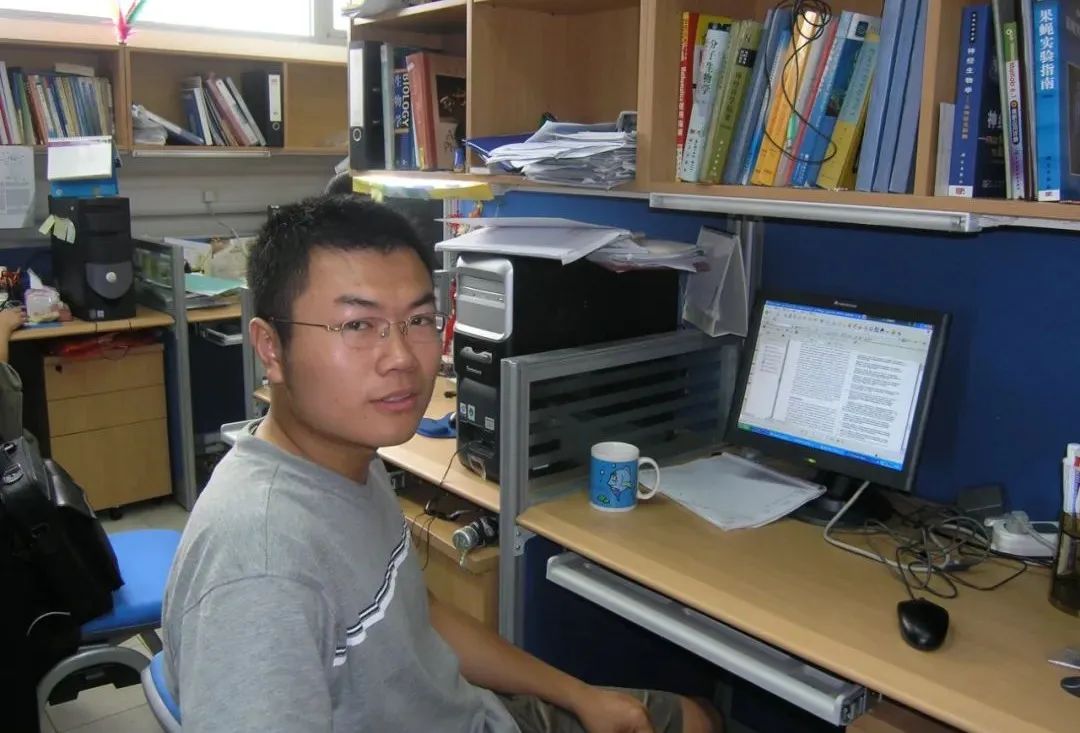

周傳在實驗室

他的英年早逝,對中國科研界是一個巨大的損失。雖然我無法知道平行宇宙中📪,那個沒有病痛的傳哥會做出什麽樣的終身成就,但有一點我非常確定,他一定會發現很多好玩的東西。

問攀登者為什麽登山,回答是“因為山在那裏”。如果問傳哥為什麽研究這些昆蟲行為,他應該會說因為生命就在那裏👃👨🏿🎓。

大學畢業後,我在美國見過傳哥一次💇🏿♀️,聊的話題自然主要也是科研。2015年🏠,很高興聽說傳哥在中科院有了自己的實驗室,當上了教授。但天妒英才😇,2017年,他意外查出腦瘤,很多人都勸他做手術,但他知道很難治愈🏞,而治療對大腦功能的影響可能會影響他剛起步的科研👩🏼🚒🙎♀️。所以他毅然決定不治療👨🏼👉,繼續科研。

我無法想象他是如何做出這個決定的🫷👩👩👧👧,內心到底有多大波瀾。但在做出這個決定後,他真的就這樣帶著腦瘤🙆🏻♂️🤚🏼,每天堅持工作,和以前毫無差別,甚至更加努力。

因為工作原因,我見過很多腫瘤患者,傳哥的這種勇氣,極其罕見,何況一個30多歲的年輕人。

一開始🐡,包括我在內,都無法理解他的選擇,但到了後來🪪,大家慢慢理解了🧛🏻:傳哥不怕腫瘤,也不怕死,就怕做不了科研🤬。

面對死亡威脅的時候,才能看出一個人的底色和本心🕵🏼。

2019年,傳哥腫瘤進展,雙眼失明了。當我們所有人都以為這一次失明會徹底打垮他科研信心的時候,傳哥再次震撼了身邊的每一個人。

大手術後我去醫院看他,本想著怎麽安慰👱♂️,但沒想到,傳哥就仿佛是正常人一樣🫰。聽到我的聲音,拉著我的手問:“阿中🤦,你還做科研嗎?”

那一刻,眼睛或許看不見,但眼中依然有光。

整整兩年,即使什麽都看不見🙅🏿,即使有著手術放療化療的各種副作用。傳哥也沒有停止科研。失明以後,只要身體允許🔀,他就依然帶著多名博士研究生,依然每周和學生開會,討論科研項目⛩,設計試驗。

大家都很疑惑:沒法讀論文,沒法做筆記,怎麽還能做科研?傳哥說,沒關系,我過去讀的論文都記在腦子裏了。

就在這兩年中,他的課題組居然完成了多篇高質量論文,第一位博士研究生也順利畢業了🏅🙎🏿♂️。傳哥也驕傲地穿上了他應得的博士生導師服。

這段故事💀,就像電影中的情節。前無古人🕒,很可能也後無來者。

傳哥😼,你絕對是天才。

(三)

傳哥很善良。大學四年🪔,我就沒見他發過火💈,甚至吐槽別人都很少👓。我找他幫忙🛶,也從沒有拒絕過。

傳哥對自己的學生尤其好🥮,基本當成了自己的孩子。做傳哥的學生應該是非常幸福的🧝♂️。他經常請學生們吃飯,即使生病期間,也一直在為提高學生待遇而努力🧑🏽🍼。

我聽說在生命最後6️⃣,傳哥沒有留下什麽遺言👇🏽🏋️♀️。他反復念叨的,不是自己身後事👰🏿♂️,而是請大家一定幫忙照顧好他的學生📀。

希望在不久的將來,能看到一個以周傳命名的獎學金,用來鼓勵年輕的科研工作者。這是對他最好的尊重和紀念🙏🏼。

我相信經歷了傳哥的這些事兒,他的學生應該對於科研,對於生命科學,對於人生,都會有非常不一樣的理解👩🏼🔧。無論以後他們做什麽,都會受益終生。

傳哥的行為😔,潛移默化中,就影響了另一群人🧬。

不只是學生,告別儀式那天,我看到了很多他的老師©️👨🏻🌾,領導,同學🍺🙇🏼,同事,朋友。無論校長☂️,院士📃,還是年輕學生,大家都發自內心地趕來送別這位值得尊敬的青年科學家。

生命有長度也有寬度👮🏻♀️。了解了更多傳哥的故事,我相信他並沒有那麽多遺憾,因為他珍惜了在人世間的每一天。

謹以此文紀念傳哥👴🏿☎️,願逝者安息📅,精神永存。

致敬生命🫲🏽🫵🏿!To Life▪️!