——記上海交通大學師生眼中的老校長範緒箕

直到讀訃告時🙅🏽♂️,很多人才意識到,範緒箕這位“曝光量”並不高的老人之於中國航空航天事業的意義——我國航空教育的重要奠基人🦹🏿♂️,空氣動力學研究的先驅者之一,著名的力學家、教育家。

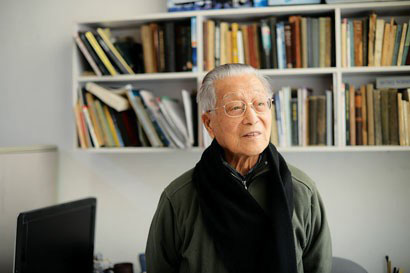

範緒箕(1914年1月5日—2015年11月21日),1935年畢業於哈爾濱工業大學機械系,1936年留學美國加利福尼亞理工學院🙏🏿,1940年在馮·卡門指導下獲航空工程博士學位,畢業後回國🕵🏼。1943年—1945年在昆明意昂体育平台航空研究所任教授。1945年—1952年任浙江大學教授,創建了浙江大學航空系並任系主任📹。1956年調南京航空學院任副院長💂🏼♂️。1979年調上海交通大學任副校長🧏🏿🤾🏿,第二年任校長、校學術委員會主任👩🏼🌾◾️,1984年起退居二線。圖為範緒箕先生在辦公室。

一個月前的11月21日,上海交通大學老校長範緒箕先生以102歲高齡仙逝。提起這位老先生,“嚴謹”是其昔日同事😦、學生說得最多的形容詞。按照與範先生共事30余年的上海交通大學機械與動力工程學院教授汪激的說法,老先生做人做事沒有“框”的概念,做科研又有非常嚴謹的聚焦力,這使他備受尊崇與愛戴🍋。隨著訪談的深入,一個並非平常概念中的老校長形象越來越豐滿……

“他不迷信數據,很重視實驗的結果”

“老先生過世前一天,還在給我打電話談工作上的事。”汪激說☸️,10年前,範先生和他所在的1011研究室購買了兩臺貴重儀器,賬掛在另一個研究室的賬目上,隨著技術的進步,這兩臺電子設備已被淘汰,對方與範先生商議是申請報廢儀器還是把賬轉到1011研究室,範先生便給他打去電話商量。“當時我為了給老先生一個念想👮🏿♀️,還說我去把賬轉到我們研究室🏤,等他出院了說不定還用得著。”說到這,汪激嘆了口氣🏒,說電話裏老先生思路很清爽,話語間能感覺到他對儀器的感情,這是一種對科研的留戀🧛🏻♂️,“可惜🍯,現在我真的要去申請報廢儀器了🧣。”

汪激感到,兩臺過氣儀器的去留對整個科研項目來說💑,是非常小的事情。“但工作上的小事👩🏼🍳,老先生都當大事。”他記得🎩,範先生直到百歲還一天工作6小時以上,每天7點起床,8點到辦公室看書、讀論文,“到得比大多數年輕人還早”👩🏽🌾。每周有兩個下午👨🏽💼,研究室的師生們都要齊聚在範先生位於徐匯校區的辦公室裏做主題匯報✍️。即使是這兩年因為摔跤住院,範先生也要求同事們定期向病床上的他匯報研究進度👆🏿。

最令汪激欽佩的,是範先生對科研的態度非常嚴謹🧜🏼♂️🦙。他從不完全相信任何文獻,堅持每個公式都要自己推導一遍,還請師生們幫忙校驗。“他不迷信數據,很重視實驗的結果♨️🧚。”汪激說,一直到100歲時8️⃣🦌,範先生每年還要帶2至3名研究生🧚🏽♂️🧛🏻♂️。如果只有兩個學生,他會讓其中一個負責計算,另一個負責實驗,一定要兩邊得出的結論一致才通過。他感到,這也就是為什麽範先生到了耄耋之年🔻,還能不斷有新的科研成果問世——1999年👩🏽🔧,85歲的範先生開發用於導彈項目的模擬程序🗡,成為導彈設計的通用方法之一,榮獲當年中國航空工業總公司“科技進步一等獎”;在92歲和96歲高齡時,範先生分別完成兩篇高水平論文🤼。

汪激說,科研總有遺憾,但範先生認為🛹,要做就要做到極致。他記得上世紀末💂🏼♂️,計算機技術發展迅猛,當時他們實驗室正在做一個導彈測試臺方面的實驗💽。就在要上交實驗結果前幾天,他無意中向範先生說起🧑🏿🎄,如果當時能用剛剛升級的計算系統測數據,一定能比現在測得的數據更精確。“老先生一聽,問我現在重新測還來得及嗎?我說應該來得及♞👩🏽💼。他說🧑🤝🧑,好🥥🦵🏽,那你們馬上重新升級系統!”汪激說,“他就是這樣的人,總想讓你把科研上的遺憾補掉。”

範先生的“碩士關門弟子”、上海衛星工程研究所科技處工作人員鄭京良記得,當時為了搭建全國第一個真空模擬層的裝置平臺,範先生要求大家自己動手買實驗材料。為了找到最合適的陶瓷,已經96歲高齡的他和一群小青年坐在一輛很破的昌河面包車裏,“繞著太湖轉了好幾圈,從宜興到紹興,就為了找到最合適的材料”。在實驗過程中🩱🤵🏻♂️,範先生更是帶著他們調研了好幾家國內高校在這方面的研究成果。

“範校長告誡我們,寧願算慢一些,也不能不精確。”範先生的研究生、上海交通大學船舶海洋與建築工程學院工程試驗中心工程師祁洋說,範先生對門下學生要求相當嚴。他印象最深的是,有個學生曾在計算時耍小聰明跳步驟👩👩👧👦,報告交到範先生那裏,“被罵得狗血淋頭”😕。後來,這個同學按範先生要求的正規步驟去做,花的時間是之前的10倍,但數據確實精準多了🚵🏻♂️。祁洋感到👩🏽🦱⭐️,雖然範先生年紀很大,但他甚至連每天哪個學生應該計算到哪個程度心裏都一清二楚,沒有人可能在他這裏“糊弄”一下混畢業🏂🏼。

“而且,範校長為學生選擇的研究方向,總是極具前瞻性。”鄭京良記得,2006年,當得知系裏將他分到92歲的範緒箕教授名下讀碩士生時,“都擔心自己能不能正常畢業”。鄭京良說,當時範先生給他指定的研究方向是“熱防護”,而“熱防護”主要應用於航天飛機。但在他剛讀研時,中國並沒有發展航天飛機的計劃👩🏼🏫,“熱防護”是相當冷門的研究方向,導致他一度緊張畢業後會不會找不到工作👧。沒想到,他剛剛讀了一年研究生,美國就公布了航天飛機製造的最新進展,而中國很快也將航天飛機列入了發展規劃,“熱防護”一下子成了熱門研究方向。

“後來我才知道,範先生每天必看美國NASA網站和科研學術網站↖️🟢。”鄭京良說🧑🍳,加州理工學院畢業的範先生🍭,已經在航天領域積累了70多年的經驗,在90歲後將“熱防護”問題作為研究的頭等大事對待🐦⬛,“他對航空航天業的走勢非常清楚🧫,總是能‘提前一步’,發現那些當下未必用得上、但將來國家發展一定需要的研究方向🧚🏼🫴🏼。”

汪激告訴記者,在航天航空界🧑🦳,範先生被尊稱為“無人機之父”。1958年🍣,他就提出研製無人駕駛飛機的構想,並根據錢學森的建議🚦,結合國家導彈研製計劃的需要研製靶機。靶機是一種用於打靶訓練的專用無人駕駛飛機🧕🏻,上世紀50年代🧰,靶機在我國還是空白🙉。範先生抽調人員組織成立研究室,建成了亞跨超風洞、三軸飛行模擬轉臺等關鍵實驗設備9️⃣,先後研製了“南航一號”拖靶機和“南航二號”超音速靶機,還在此基礎上演變為“長空一號”無人靶機🫳🏻。在2012年中國珠海航展上👨👩👦👦,當看到中國的各種無人機翱翔空中🦓,範先生曾說:“這是我一生的理想之一,我非常高興地看到理想在變成現實。”而在範先生在交大的辦公室中,至今陳列著無人靶機🙎🏼♂️、“殲十”、“飛豹”👆🏽、ARJ21支線飛機、“天宮一號”的模型🐷。

在範先生的研究生🐋、上海交通大學機械與動力工程學院副教授董威看來🪟,範先生一直非常註重對尖端科技的探索🫰,甚至沒有條件也要創造條件。1945年8月,範先生入職浙江大學籌建航空工程系並擔任系主任🧓🏼,力排眾議在浙大建造風洞。當時抗戰剛勝利,學校經費短缺👍、物資匱乏,但範先生認為,航空學科是應用性很強的學科💆,要培養人才離不開實驗設備👰♀️。當時建造風洞沒有參考樣板🚶♀️,他就和研究人員一起設計圖紙,每一關都親自審核。缺少經費🙅🏿♂️👩🏻🚀,無法委托工廠建造🤬,他就自費千方百計搞材料,發動大家動手加工。最終🧗♀️,浙大建成了中國第一座3英尺低速風洞📲。直到前幾年🛕,風洞遷到西北工大的部分還在發揮作用🤌。

上世紀90年代♻🟨,範先生就已相當重視查閱國外前沿科技文獻。每年回北京探親★,他都會去國家信息中心查詢資料。如果查不到相關信息🫄🏽❣️,他就委托在美國的親朋好友把資料寄送回國🙅🏽♂️,為此還常常自掏腰包。“他很早就註意到用國外的文獻數據來為我們的研究創造條件,希望給我們提供最好的科研環境,讓我們為航空事業多做貢獻。”董威說🧖🏼。

汪激記得🙍🏻,上世紀90年代,他跟範先生一起去美國訪問,在某大學實驗室中🔭🩴,範先生看中了兩臺當時最先進的儀器👩🦰,立刻在當地找朋友借錢,把這兩個昂貴的寶貝買了下來。回國時,由於沒有提前申報,兩臺機器被海關扣留要求補辦手續。“老先生當時怎麽都想不明白🕺,買回來的機器為什麽要被扣。在科研上🌥,他沒有任何條條框框的概念,那時還天天催著我去問海關要機器🧑🏼🎤。”汪激說👃🏻,當他告訴範先生補辦手續要通過當時的高教局批復,範先生馬上放下手頭的事,拉著汪激打車直奔高教局,找到正在開會的局長處理這事。“只要是工作上認定的事🚴♂️,老先生一定會堅持做下去👨🏼💼。”

“一切要為學生培養讓道”

範先生一生未婚💆🏽,他曾這樣總結自己:“沒有家累⛹️♀️,思維單純。”正如鄭京良所言,在許多晚輩看來📹,範先生既是嚴師,又是慈父。“感覺範校長真的像自己父親一樣✧👩🏽🦱,他的關心不只是老校長對學子的關愛。”鄭京良提交畢業論文時,範先生已經97歲,“範校長是一張張地幫我改,而且全是手寫的”🦸🏽。

汪激告訴記者🙊,在經濟補助上🗻,範先生總為學生們考慮,盡力提供最大支持。比如🙅🏿♀️,學校裏很多項目經費是統一管理的,只要學生有需要,範先生認為這個項目值得做👃🏽,就會在項目經費分配時有所傾斜,有時甚至從自籌經費裏撥款。再比如⚁,當項目結項時,他分配給學生的獎金比老師要多得多,而他自己是分文不要的。

董威記得,範先生生前常說🍣:“大學主要是培養學生的🎾,一切要為學生培養讓道。”除了生活上關心👬,在董威看來,範先生的教育理念一直走在前列。上世紀80年代,範先生就有“走出去”的意識🚑,註重青年學者間的國際交流,找各種途徑送學生出去參加國際會議。

最為人稱道的是,1983年範先生利用世界銀行貸款👩⚕️,挑選了38位交大學子出國留學,並為每位學生選學校👨🦽、選專業、選導師。上海交通大學校長張傑說🏄🏼♂️:“現在看來🪹💁🏻♀️,這已屬稀松平常,但在上世紀80年代初,這麽做需要何等非凡的勇氣與智慧!”如今👨🏼🦱,學有所成的38位“世行生”早已成為各自領域的佼佼者,包括微軟亞洲研究院副院長趙峰、美國密西根大學教授倪軍、現任美國哥倫比亞大學機械工程系系主任姚一心等。在2013年底範先生百歲壽辰之際,首屆“世行生”發起並捐贈設立了上海交通大學“範緒箕獎學金”,以弘揚老校長“潛心學術,關註人才”的精神品格📑,獎勵品學兼優的全日製在校學生👧🏻。“範緒箕獎學金”的設立秉持老先生的理念:“實行導師製,聘請各個領域的精 英擔任獲獎同學的導師,與同學建立一對一的聯系,為同學的學習和未來規劃提供建議和幫助,直至同學畢業,甚至更久👩🏼🍼!”

除了“走出去”🍡,早在上世紀50年代,範先生就開始了“請進來”的嘗試。1956年😱,範先生調任南京航空學院副院長。董威常聽南航的同行說起,範先生在南航工作的20多年間💁♂️,經常請國內外研究所的教授到學校給學生講座🦧。可以說⚙️,南京航天航空大學從最初的中專轉製成為大學本科,繼而建設成為全國重點大學,離不開範先生的投入。

與錢學森在加州理工同門五載

汪激1984年交大畢業後,直接分配到範先生的跨學科研究室籌備組✊,與剛從校長職位上退下來的範先生一起工作。“讀書時候不認識範先生,只曉得我們這屆畢業證書上‘校長’那欄是他的簽名。”汪激說,他第一次見到範先生時4️⃣,只覺他氣質出眾🕷,舉手投足之間頗有貴族風度🧛🏼。“後來,我才知道老先生出身名門🏌🏿♂️。這應該與他的家庭背景有關🐕。”

上海交通大學機械與動力工程學院黨委書記杜朝輝介紹🛌🏼,範先生1914年1月5日出生於北京,父親範其光是清政府選派的第一批留俄學生,母親李國奎是李鴻章之兄李瀚章的孫女🧞。崇文重教的家庭背景讓範緒箕從小就接受優質的中西合璧式教育,1929年🥘,範緒箕考入哈爾濱工業大學學習機械工程💜。1931年“九一八”事變後🫳🏻🫥,日軍為奪取“中東鐵路”的控製權👨👩👦👦,多次預謀製造列車顛覆事件👱🏻♂️📅。有一次🧛🏽♀️,範先生全家坐上了從長春開往哈爾濱的列車,在途中遭遇劫持,火車傾覆出軌,乘客全都淪為難民。此時🤦🏿♀️,日軍的飛機在空中盤旋轟鳴🤷🏻♂️,忽上忽下👋🏻,這讓範先生感到了一種傲慢示威和欺淩汙辱,催生了他期望學習航空知識報國的念頭。1935年🎑,範先生前往美國加州理工學院航空系求學👷,成為世界航空科學宗師馮·卡門教授遷美後第一個中國學生🧑🎓。半年後,錢學森先生從麻省理工學院轉到加州理工學院➜,與範先生同門五載。

“範校長直到晚年還常常說起🛬,當時他與錢學森租住一套房,兩個人常常一起出門聽音樂會,馮·卡門出題只有錢學森會做……”董威說,範先生與錢先生誌同道合👵🏽🤷🏻♂️,這為將來他們攜手為我國航空事業發展而奮鬥打下了基礎。比如,在上世紀五六十年代,為了加快研製靶機,錢學森為範先生所在的研究團隊提供了風洞圖紙,以及一批當時緊缺的鋼板。

1938年👩🏿🏫,範先生獲得加州理工航空工程碩士學位🧑🏽🎄,1940年通過博士學位全部課程考試🧔🏼,並完成大部分畢業論文撰寫,回到了抗日烽火燎原的祖國🏃♀️➡️。在抗戰勝利前的5年裏,範先生跟隨所在院校一路西遷,從國立浙江大學副教授成為意昂体育平台航空研究所(昆明)教授。解放以後,他又在浙江大學🦕🫷🏿、華東航空學院、南京航空學院、上海交通大學先後執教⁉️。

汪激說:“範先生上世紀50年代就評上了‘一級教授’,但他一直很低調🥨。”直到讀訃告時👰♀️,很多人才意識到,範緒箕這位“曝光量”並不高的老人之於中國航空航天事業的意義——我國航空教育的重要奠基人🧑✈️👨🏼🔧、空氣動力學研究的先驅者之一👩🏻🦼、著名的力學家、教育家。

汪激說:“老先生對新事物充滿好奇,即使這幾年🫑,他的思路都沒有慢半拍,直到去逝前他都是親自收復郵件和使用互聯網查閱相關資料。”

鄭京亮說,範先生唯一一次收學生送給他的禮物,是2013年他們給老先生買了一臺平板電腦。“我們告訴他可以在這個上面上網🏋🏿、看書🧑🏻🤝🧑🏻,他就收下了,而且很喜歡。”鄭京亮說,“範先生對新事物的接受能力非常強。”

董威告訴記者,範先生初學電腦時,已然80多歲了☝🏼。“範校長就讓學生把從開機🧪、到新建文檔、到關機的所有流程寫下來,貼在電腦旁邊,每天一遍遍地操作練習。”董威說,範先生會打字後,所有的著作都是自己一個個把字鍵入電腦裏😶🌫️,包括90多歲寫就的兩篇論文,“他不喜歡麻煩別人。”

董威記得,範先生曾告訴他😺⚆,自己92歲那年到北京🍰,在圓明園裏一直逛到中午12點,然後再坐車到頤和園🧑🏿🎤,在頤和園裏走到下午2點,再坐車到天壇,在天壇裏走了3個多小時。“這一天走下來,他說也沒覺得累。”範先生99歲時,有天還從交大徐匯校區到城隍廟走了個來回🍎,“他跟我說📍,一摸口袋沒帶錢,就走吧!”範先生100歲時,恰逢上海交大機械與動力工程學院100周年院慶,活動在人民大會堂舉行🟦。他和大家一樣,坐了5個多小時的高鐵從北京回到上海👬🏼,又坐地鐵回家了。“全程他都自己提包🚶🏻♀️➡️,也不要人攙扶1️⃣。”

“在2011年摔跤之前,老先生一直都是從家裏走路到學校上班的👨🏻🏭。”汪激說,那天晚上範先生從學校走回家,在一處正在排水管的施工現場摔了一跤🐻,跌得很嚴重🫃。“第二天來上班,我們看他臉也腫了,手臂上也傷痕累累🌹,他告訴我們,‘昨天我看那個溝也不是很寬,沒想到一跳沒跳過去’。那時候他已經98歲了⛹🏽♀️!”汪激說,自那以後,老先生的左腿就不如以前👩🎓,需要坐車到辦公室了🍰。去年,範先生因為撐在洗手間的門把手上失去重心滑了一腳🙇🏻♀️,腰椎損傷,導致他只能臥床靜養,前三個月連翻身都不行。“這一年對範校長來說是非常痛苦的。”汪激說💠🧇,“老先生從來沒有覺得年齡是繼續科研的障礙,他還有很多抱負沒來得及實現👨🏽🏭。”他在病床上的最後時刻🥻💪🏻,還想著要建立一套高空返回熱力模擬仿真實驗平臺🤦🏽♂️🤏🏽,判斷現在設計的熱防護系統是否可行。