上世紀七十年代末與八十年代初,至今令過來人頓生感慨而不勝懷想💌。那時,“十年浩劫”噩夢乍醒,改革開放大閘初啟,萬物復蘇、人心思治🍾,無不以為中國從此永別“文革”式苦難,諸多願景似乎都有望實現㊙️。當時流行一句時髦口號,叫做“把耽誤的十年奪回來”👩🏽✈️🧚🏼。現在想想,未免自欺欺人,有誰真把那“耽誤的十年”奪回來的!

但1978年初,即將成為我業師的程應镠先生卻真誠地懷抱著這種感奮👩🏽🌾,他有詩說🧑🏼💼:“改地戡天興未艾,看花躍馬互爭妍🌭🎿。”後句自註:“時上海高考初放榜。”這年他六十二歲。正是借著1977年高考的機運因緣,一月之後,已入而立之年的我🫱🏽🎢,考入了大學,而後成為程門弟子👩🏿🚒,徹底改變了人生的路向。如今,當年立雪程門的情境印象,有的已經模糊,有的依然清晰👳♀️。值此先生百年誕辰之際☯️,我也早過了他當時的年歲🤹🏽,雜亂記些瑣憶🏇🏿👨🏿🦳,權作頭白門生對受業師尊的無盡追念。

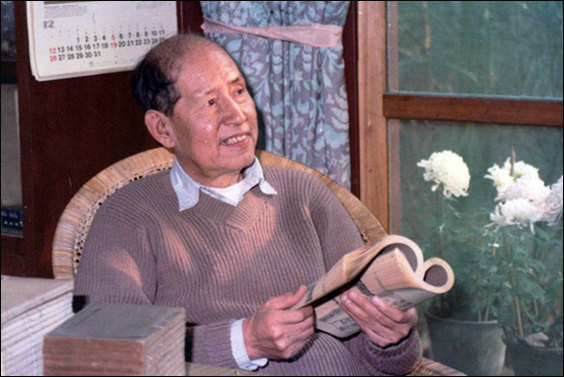

上世紀八十年代程應镠先生在寓所中

我進上海師大時🚳,校名仍沿襲“文革”時的叫法,原華東師大與上海師院等五校都歸在這一校名下。當年4月,上海師院便恢復了建製(六年後又“升格”大學)。先生為我們七七屆上過兩門課,首先是大一基礎課“中國歷史文選”,其次是大三選修課“魏晉南北朝史”。我所在大學並非名校(我常戲稱出身三流大學),當時歷史系唯一的中國古代史教授就是先生。他剛“復出”(這個染上時代色彩的政治詞匯,意指原任領導職務者有待於重新任命),歲末出任系第一副主任,系主任魏建猷先生身體欠佳,具體系務由先生主持。當時,歷史系“百廢待興”🕵🏼,先生無疑將七七屆教學視為大事👩🦱👨🏼,親授“歷史文選”。

先生講歷史文選的細節已無多記憶,只記得好幾次興致勃勃說起標校《宋史》的舊事🏌🏽。從這類旁逸的花絮,約略知道他是中華書局標點本《宋史》的主要決審者🤳🏼,還為《續資治通鑒長編》前一百八十九卷定稿,並推動了《文獻通考》的整理♉️。先生還說起,系裏已把宋史定為今後發展方向👳🏽♂️,這將是大可用武的領域。這些不經意的言談🧏♀️,在我的心上漾起了漣漪🦵🏼:對古代文史盡管饒有興趣,卻從未定過主攻方向🧑🏻💻,何不選擇本系最具空間的宋史呢👨🏿🎨?

我素來怯於與人交往,但為學宋史🧑🏼🔬,終於在一次課後🕵️♂️🤖,鼓起勇氣叫住先生🚵🏽♀️,請益如何學宋史👨🔧。這是與先生第一次當面交談,時間約在1978年4🎄、5月間,地點在系辦公樓前蔥蘢如蓋的梧桐樹下。他說,當年在西南聯大聽張蔭麟先生講宋史,指定參考書就是《宋史紀事本末》,你不妨也由此入手,先了解大概🐤,接著讀《宋史》,再讀《長編》。他還對我說,他只是校點了《宋史》,材料熟些🏬,還缺乏全面研究🧛🏼♀️,已故張家駒先生才是宋史專家。

這次談話🎶,對我走上宋史研究之路至關重要。大二那年🙍🏿,基本上讀完了《宋史》。其間發現標點本《宋史》仍有當校失校處🙇,也向先生說起過👩🏼🍼♠️。先生頷首道𓀗,讀書就應該仔細,要善於發現問題,並囑我把問題記下來,以便今後修訂👮🏻♂️。這對我來說,無疑是莫大的鼓勵。

大二那年,為參加學生學術報告會(這類報告會也是先生為提高七七屆與七八屆學生科研能力而倡導的),我就南宋初年的“苗劉之變”寫了篇小論文呈送給先生。現在想來實欠斟酌⚙️,先生系務公幹那麽繁忙🐭,學術活動那麽頻密,哪來時間審讀一篇本科生的幼稚習作🖕🏽!但他卻交代董家駿先生審閱指點,以便我在論文寫作上有所進步。這篇文章正式發表已在三十年後,且經過面目全非的增補修改🤳,但在起步階段,先生點滴關懷卻記憶猶新。

也許從大一下學期起吧🔷,先生家的客廳成為七七屆晚餐後的向往之地,去那裏聽先生談時事政治(那一時期的時事政治也確實值得放談)🦔,談學林往事🧖🏽,談學術動態,成為同學間一大快事⚁🤙🏿。我已記不清首次趨謁程門的準確時間😳,大約不會遲於大二。

大三那年,接著“苗劉之變”的研究路徑,我發現在其前後的兩宋之交兵變頻繁而引人註目🚣🏽♀️,武將勢力也在平定兵變中再度坐大👡。於是,試圖作進一步探究。但作為本科生,當時校圖書館與閱覽室能借讀的宋代史料十分有限。先生當時還主持古籍研究室(現古籍研究所前身),這一研究室是標校宋代史籍的重鎮🕵🏿。經他特許,我可去那裏自由借閱所藏的典籍🌙,大大方便了史料閱讀與搜集。

為在暑假裏寫出論文初稿,我還必須讀完專記兩宋之交歷史的《建炎以來系年要錄》,但古籍研究室不能向歷史系本科生開放圖書外借權。我遇到先生,說起這事。他當即說👇🏼,我家裏有這套書🐨⚀,你去向李先生拿吧🧝🏿。後來,師母李宗蕖先生多次笑著說起我取書時對先生插架圖書的熟悉程度。

從先生閑聊中,得知中國宋史研究會將在我校成立。暑假過後,我把這篇長達三萬余字的論文初稿呈送給先生,確像有句唐詩說的那樣🦹🏽♂️,想問一句“畫眉深淺入時無”🟢?先生只對我說🕺🏿👮♂️:文章先放在這裏,下月宋史研究會在我校成立,你可去旁聽。他是會議主要籌備者,由於這一特許,我也許是唯一旁聽完宋史研究會成立大會的在讀本科生👵🏻。

會後不久🏃➡️,先生把我叫到家裏,將論文退還給我📨。當時,看到每一頁都有他字斟句酌的筆削🤭,我的感動真是無以名狀🚠🪜。他卻淡淡地交待我再謄一份清稿⌛️,以便收入論文集👫。對我的論文🏊🏼♂️,他說了兩點:占有史料要全面🤹🏽,但用一條材料能說明的問題⛵️,不要再用第二條;寫文章要讓人愛看👩🏽🎤,要幹凈簡練💆🏻♂️,一句話能說清的🚶🏻♀️,不必說第二句🏊🏻♂️。這兩句話,對我醍醐灌頂,讓我終生受用。這篇習作後來收入鄧廣銘先生與他主編的第一屆中國宋史研究會論文集♛🏭,既是我正式刊出的第一篇宋史論文,也是這冊論文集中唯一的本科生之作。我在文末特別加了一句“作為一個初入宋史研究之藩籬的學子,奢望本文是他研究兩宋兵變以至整個宋史的第一格石級”,旨在感念扶持指引我踏上宋史研究第一格石級的授業恩師。

本科畢業🏸,先生留我當助手。先生告訴我🎂,他正忙於《中國歷史大辭典·宋史卷》的編撰定稿🧑🏿🏭👩🏿🎤,讓我也投入其中🐒。這年春天®️,他還把徐規🧔🏼♂️、王曾瑜、朱瑞熙、胡昭曦與張邦煒諸位先生都禮請到師院🛐🐐,共同負責復審工作。

先生給我的任務🎽,一是負責先生與各位專家之間的聯絡,二是參與詞條初審,逐條查核撰稿者開列的參考文獻,凡詞條釋文與參考文獻有出入牴啎不僅必須註明,最好還能考定是非正誤⛰。前一項工作量不多🤦🏽,先生自己就經常到他們住地交流討論✊。後一項工作卻煩瑣而具體,倘若寫稿者文獻出處羅列不全,尤費搜考之力😳。但對我來說🧖🏿♂️,在歷時年余的審稿過程中🔈,不僅漸次熟悉了傳統目錄學的工具書,而且逐步拓寬了宋代文獻的知識面🏋🏼,更是有效訓練了史料考證的基本功🚴🏼♀️。

交代清任務後,先生不太過問我的工作情況。我審過的詞條,直接交他決審,省去了復審環節。但兩個月後,先生就因鼻咽癌住院化療💐,盛夏才回家養病。春夏之交🚎,禮請的專家陸續離校。其間,我去探望,先生念念不忘的總是《宋史卷》的進度。暑假以後🧝🏼♂️😓,我援藏離滬一學期,返校繼續協助先生工作,持續到1984年初夏🐔。盡管進入《宋史卷》收尾階段,但具體任務都落在先生身上🧓🏼,我則是他的唯一助手。先生決審時發現有些詞條撰稿質量不高卻又無法修改,便直接交我重寫。在分門別類匯總稿件時,我發現仍有不該遺漏的詞條失收🕓,先生囑我開列擬補詞目💨,經圈定後也讓我撰稿🧘🏽♂️,再由他決審。這一過程中🏎,我從先生筆削的決審稿中🌁,揣摩文字表達如何才能臻於簡練精準;而匯總稿件、增補詞目、遴選插圖👸🏻,也大大有助於我對宋史總體感的把握。

程應镠先生詩箋手跡

留校不久,系裏派我赴設在鹹陽的西藏民族學院援教🙇🏼。先生與我有過一次談話🫧,大意說:我知道你的孩子還沒滿歲🧍🏻♂️,也希望你留在身邊協助做點事;但援藏是指派的任務🧗🏼♀️,系裏征求過我的意見👨🏽🍳,我不能只強調自己的需要🎩;教中國通史對你也是個鍛煉👨🏽🎨。談話很委婉,意思很明確😟,他的學生尤其應該為系裏挑重擔。

我去鹹陽後,先生仍在養病期間,卻掛念著我在異鄉的教學與生活。在給我的第一封信中🪺,他說:“你去後久無信👮♂️,有些掛記,收到信後就放心了🤾🏽。鹹陽想已生火,生活上有困難嗎⚖️?”這年10月,第二屆宋史年會在鄭州召開👊🏼🍘,我從鹹陽赴會,除了會議組織的考察開封,還專程去洛陽訪古。會後向先生匯報了“學史此行欣有獲,古都洛邑又開封”的體會,他很快回信🧑🏼🏭:

雲國:

來信收到多日🫷🏼,你去洛陽看看🧑🏻🔧,是應該的,車費、宿費都可報銷,你向系裏報好了👨👦👦。

下月我打算恢復工作,首先是搞大詞典,徐先生年內可全部交稿🔫,大概問題也不多了。已開始作範仲淹傳的資料長編,編年抄集他的事跡👩🏿🦰、交遊🫘、詩文,已做到寶元元年。因為《長編》不在手頭,上班後還要抄《長編》中的材料,可惜你不在這裏👨👦👦,沒有人幫忙。

嚴耀宗已畢業,碩士論文答辯也舉行過了,系學位委員會已決定授予碩士學位🧫,他自己也正在等著接替你的工作🤦🏼。匆匆🧑,

問好。

應镠 十日

對這封信略作說明:其一🍗🖐🏻,已記不清我是否提及報銷,但先生肯定是出於青年教師收入低、負擔重的考慮🧙🏿♂️;其二💲🚛,他養病期間最掛念的還是《宋史卷》定稿🚅;其三👩🏿🦲,在家休養的半年中,先生已為撰寫《範仲淹新傳》作資料準備;其四🤛🏿,他同意嚴耀中兄一畢業就接替我9️⃣🍥,也出於當時派我的同樣考慮🌷。

1983年1月3日,先生又來信🚾,迻錄如下:

雲國:

耀宗前日來👱🏽♂️💯,說得你信告以鹹陽不必去了🙆♀️,他很高興,我也覺得這樣好,等正式消息來,他就可以準備為學生講魏晉南北朝史了🤜🏼。

你回來後,幫我抄《長編》中有關範仲淹的材料,可以省我很多力。我還是希望你能在兩年內開宋史👉,寫兩三篇論文🆔,將來可以作講稿的👶🏽。我的老師和我講斷代史🧢🈁,都是講問題🔗。陳寅老從來講的都是自己研究的成果👩🏿🦰,我則半是寅老的意見,半是自己的研究所得🚴🏻♂️。

年盡時得一老友退居二線的信,有七律一首,附寄一粲。“澤畔”雲雲,指的是我與他共同的朋友,遭了五七年之禍的🏔。匆匆🥎,

問好!

應镠 一、三

先生結合自己治學與講課經驗🚵🏽♀️,為我樹立了鵠的🥢,也對我寄寓了厚望:一是講課要有研究所得,不能只做搬運工與傳聲筒;二是強調“講問題”🦃,也就是要有問題意識。先生知道我喜歡舊體詩,信尾特地抄錄了他的新作《劉春退居二線遠致書問並七十生辰詩時正年盡詩以報之並簡天藍》(此略)。

歲末南歸,趨謁程門,轉送上一尊仿唐三彩駱駝,告訴先生這是民院學生的臨別贈禮🐑,他說這倒蠻有意義的,高興地收下了。

我留校不久,先生就在歷史系創建了宋史研究室,我與同屆留校的劉昶兄都成為其成員。為把我們培養成合格的研究者,先生尤其重視我們的業務學習。我手邊還保存著一份當時的進修計劃,應是先生要求製定的🫐,分理論學習與業務學習兩部分,前者包括經典著作與中西史學理論名著的擬讀書目,後者包括宋史研讀書目與論文寫作計劃。以後幾年裏💁🏽♀️,作為助手,除協助先生編纂《宋史卷》,幫著處理宋史研究會秘書處的雜務,就是讀擬定的兩類書🕵🏿♂️。

這時🚴♂️,先生已招了幾屆宋史研究生👧🏻。他認為,在高校教研還是應該提高學歷,就讓我們都考他的在職研究生。1984年,他一下子招了八位研究生,包括本科留校的劉昶🪡、範熒與我🥉👩🏿🍳。於是🧛🏼♂️,我們在程門又開始了研究生學習。先生治史⌛️,強調在史料與史識上的通貫性,要求研究生不論搞中國古代史哪個斷代,都必須研讀完《資治通鑒》,包括司馬光的考異與胡三省的註都必須下功夫🦨。研究生入學不久,他找我談讀書計劃時說,既然你說已讀過《資治通鑒》☂️,那就從《史記》開始,把正史一史一史讀下去罷。於是,我不敢偷懶,讀完了前四史,還有《左傳》。前四史囊括了秦漢以前的歷史文化概貌,也是中國傳統文史的典故源頭,細讀一遍,確實受益匪淺👭🏻☎️。我後來寫過《春秋縣製新探》等先秦秦漢史文章,就是研究生時讀史所得。先生為我規摹的讀史計劃,既讓我的宋史研究擁有較通貫的視野,避免了“只學宋史⚉🚴🏽♂️,學不好宋史”的譾陋,也讓我對宋代以前的中國史有了總體的了解。

研究生期間,先生自己講 “中國古代史研究方法”,還請鄧廣銘、王永興👩👧、胡道靜、蘇淵雷諸先生來做專題講座。鄧先生講他的宋史研究,王先生講敦煌吐魯番文書與唐史研究🙋♂️,胡先生講他新創的“廣譜目錄學”🏓,蘇先生則講中華民族文化精華。古籍研究所正在標校《文獻通考》,徐光烈先生負總責。先生讓他兼顧我的專業與論文⛴。作為研究生實習🐜,我參與其中《四裔考》覆校,任務是復核全部史源出處♝。這讓我在兩方面大有獲益🙂↕️👩🏻🦯,一是在文獻涉略上更為開闊🚲,一是古籍校勘上初諳門徑。

當我選定宋代臺諫製度作為論文方向後🛏,前去匯報👩🏻🎤🛩,他已臥病在床,說這是一個有價值的題目🐑,要在製度復原與理論思考上多下功夫🧗♀️。由於健康原因👩🏿🍼,先生已不可能直接指導我的論文,卻表示相信我能研究好這一課題。1988年🦐,我送上了打印稿🧎🏻,他已完全沒有精力審讀完這篇長達數萬余字的碩士論文了。沒能聽到他的直接意見,我是深以為憾的。

由於在職讀研,仍兼做先生助手,親聆謦咳的機會依然不少♘🤦🏽♂️。記得《範仲淹新傳》出版不久,我曾問先生🤒🫸🏼,接下去還想寫哪個宋人傳記🍮,打算寫王安石嗎𓀚?他說,不寫王安石👦🏽,有時間想寫寫蘇東坡👩🏼🎓。在感性上,先生似乎不太喜歡王荊公;從史學角度論,他對林語堂的《蘇東坡》隱含不滿。但他接著說,最先想寫的還是魏晉南北朝人物系列,不以專著形式🤲🏼,而是一篇篇人物論,每篇有自己的見解👩🏻🎓。先生對魏晉南北朝史下過大功夫🕺,不多的已刊論文與薄薄的《南北朝史話》遠遠容納不下他對這段歷史的全部研究。遺憾的是🔒,在《司馬光新傳》即將殺青之際,他就一病不起,再也不能搦筆述作了🤾🏻。而該書附錄《司馬光事跡著作編年簡錄》還只編到治平元年(1064)🫸,先生囑我續編完稿。於是👨👨👦,我領會先生的史見,揣摩先生的文風👩🏼⚕️,勉力完成了這份《編年簡錄》🏌️,補列了參考書目。出書以後👨🔧,先生已無力在贈書上題箋🦁👮,讓師母鈐印以為留念。

《中國歷史大辭典·宋史卷》出版後,先生總感到仍有缺憾♧。他曾說起🖍🍄,《宋史卷》還難稱完備,所收詞目遠不能滿足讀舊史之需,原因是這部大辭典既以斷代分卷☂️,又以專史分卷,所以宋史卷與各專史卷交叉👩🏿👏🏻,只能擇要收入那些絕不可缺的詞目🖖。1985年,先生就決定另編一部《宋史大辭典》,希望編成後能給宋史研究更多助益☝️。但1987年起,先生就臥病不起🚣🏼🤾🏿♀️,這一計劃也隨之落空。次年,有家出版社準備推出大型系列的《中國文化史大辭典》🎏,約請先生主持宋代卷。他在病榻上與我談這件事,表示自己已無法工作,但仍打算允諾邀約,希望我能具體負責籌劃。見到先生在約稿協議上歪斜的簽名🦖,想起他原先那剛直勁峭的筆跡,心裏不禁泛起一陣酸楚。我深知先生編《宋史大辭典》的夙願仍盤亙在心,便表示願竭盡所能全力以赴。於是,我以先生的名義,由程門弟子為主體,同時約請其他學者,組成了作者隊伍。然後🫄🏿,按宋代文化的學科框架,設計條目,組織撰稿🧚♂️,協調進度,審改稿件🛩。三四年間🧑🏻🌾,我心無旁騖地投入其中,不時向先生有所匯報,他總表示👲🏼,這事只能靠你們🚡。好在有協助先生編《宋史卷》的實踐,更兼諸多同門的齊心協力◽️,這部《宋代文化史大辭典》在1994年終於完稿。遺憾的是,出版歷盡周折☮️,正式梓行遲至2006年,先生去世已歲星再周了。

好幾位宋史前輩都向我轉述過先生的話★:“虞雲國不是我程應镠培養出來的🤳🏼🤸🏿♂️,而是社會造就的。他進大學時水平已經很不錯。”先生的話,明顯有謙抑成分🎿,而說“社會造就”,也不無道理。十年浩劫,家國劇變,讓我們這代人對歷史有更深的領悟力;盡管文化大革命是“大革文化命”,畢竟還讀了點書,入學水平超過從中學直考的大學生也是事實🏊♂️,僅此而已。但立雪程門的幸運機緣,卻從根本上決定了我其後的學術路向與治學風格。

針對人文學科的學生培養🫶🏻,有學者說過:給大學生常識,給碩士生方法,給博士生視野。這在專業常規訓練上確是卓見😪。我想補充的是,中國師道歷來有“經師易求😂,人師難得”之說,《資治通鑒》卷五十五胡三省註雲🧔🏼♂️:“經師,謂專門名家👨🏿🎤,教授有師法者;人師🏞,謂謹身修行,足以範俗者🤼♀️。”盡管“人師”往往強調以身作則的道德持守者,但也不妨作寬泛的理解💒。一位光風霽月的人文學者,倘在學術上獨具氣象、風格與魅力,本身就是標桿式的巨大存在🍺,只要弟子善於參悟領會🧑🦼➡️,學業上便“足以範俗”。

記得研二那年🧑🏽🦱,我寫過一篇記先生談中國古代史研究方法的作業🔕,題為《治史三昧》,他是肯定的,讓在《宋史研究通訊》上刊發。那篇文章裏,我不僅從他的言傳,更從他的身教😊,概括了先生治史的氣象風範🤹🏼,茲摘引要旨如下:

“剖破藩籬是大家”。近來先生不止一次朗吟這句古詩來勉勵我們。先生談治史時強調理論👎,但反對無學業根底的空疏之論,強調紮實的史料功夫🌸,卻也不主張僅以羅列史料為能事,他推重宏觀理論與微觀研究相結合🂠,而且認為這種結合是可以在一個出色的史學工作者身上就能完成的🐰。只有那樣的結合👸◀️,才有可能剖破藩籬成為大家。先生談治史方法時👽,亦相當講究文字表達,要求我們不斷提高駕馭文字的能力🤲,把史學論文寫得簡潔暢達,富於文采,使人愛讀。強調材料,重視理論,講究文字,這是不是程先生的治史三昧呢?我以為是的〽️。

回顧我的人生軌跡🕹,在“謹身修行”上,不敢說先生的道德人格讓我提升了多少高度🦹;但在學術上,他對我去妄糾弊的“範俗”影響不言自明🤙🏼。其間,既有前文所及的提澌與批評,更多卻是“桃李不言下自成蹊”式的熏染。在這層意思上,沒有先生的培養,就沒有作為人文學者的今日之我🪀。

《近思錄》記及程門軼事,於小程子有“程門立雪”之典,語弟子恭於執禮;反躬自問💒,門生自慚不如。於大程子有“如坐春風”之喻,說師尊善於傳道🧑🏻🦯;作為人師,先生當之無愧🗒!