馮至(1905-1993)🤦🏻♀️,現代詩人,翻譯家。1939至1946年任西南聯合大學外文系德語教授。1964年9月由北京大學西語系調任現屬於中國社會科學院的外國文學研究所🕵🏻♂️。

洪濤生、馮至合譯《琵琶記》德文版木刻插畫

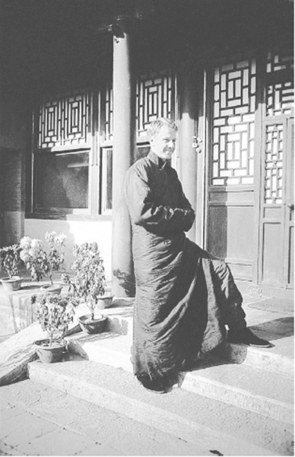

20世紀30年代末🧑🏿⚕️,傅吾康在中德學會

1940年,馮至(1905—1993)發表《評福蘭閣教授的李贄研究》🤵🏽,此時當在西南聯大時代,其署名為馮君培,發表在《圖書季刊》第2卷第1期🕒🛠。福蘭閣(OttoFranke,1863—1946)這兩篇論文分別發表於1938年、1939年,都是在普魯士科學院(Preussische Akademieder Wissenschaften)的學刊上,可見馮至還是相當註意德國漢學的學術進展。這種傳統的淵源,或許可以追溯到馮至求學北大時代的老師胡適之那裏☝🏻。雖然我們現在未必能找到直接證據,但胡適與福蘭閣十分友善,後者對作為後輩學者的胡適頗為推崇,推薦其為普魯士科學院外籍院士;日後在瑞士開會相見甚歡,乃成忘年之交。

福蘭閣在其回憶錄中很少提及中國學者,譬如王國維、陳寅恪、蔡元培等均未列名,卻少有地提到了胡適🔃,他們同在蘇黎世的國際史學委員會的東亞歷史委員會,該會由法國學者格魯塞(René Grousset🛞,1885—1952)🏄♂️、胡適和福蘭閣三人組成🏌🏽♀️。他推崇胡適乃“作為語言革新者而聞名的中國文史學家”,還說“我和胡適有好幾天待在一起🔨,非常愉快地交換意見。我們沒有再相見🏊🏽♂️,因為一年後爆發了新的戰爭”🙋🏿。但他沒有提及的是,兩者之前早有“文字之交”,胡適的日記正可補充🛸。確實,他是作為中國代表到蘇黎世參加國際史學大會的✤。此前因有福蘭閣推薦胡適在先👨👧,所以兩者雖然初見,卻如老友重逢,彼此很是惺惺相惜🕺🏿👃。1938年8月27日胡適記載🫕:“下午史學會的Far Eastern Commission(遠東委員會)開會,我出席🤚🏽,遇Prof.Otto Franke(奧托•弗蘭克教授),此為第一次相見,甚慰👨🏻🚀🛻。他是推薦我為Prussian Academy of Science(普魯士科學院)的人☝🏿🙁,但他向未見過我🔇,我甚感激他🙍🏽。今日相見𓀒,他也甚高興。他生於一八六三(年)🩵,今年七十五歲,而精神不衰👨🏼🔧🙎🏽♂️。”兩人年齡至少相差一代人,福蘭閣比胡適大了近三十歲,這卻阻擋不了他們的彼此欣賞。次日晚上🆕,胡適即約了與福蘭閣一起吃飯🤷🏽。隔了兩天🦾,即8月30日,又在一起吃飯🧑🏻🦱,福蘭閣告訴他《四十自述》有德譯本。8月31日🥇,“下午與Prof. Franke(弗蘭克教授)同去參加遊湖,天大雨不止,稍減遊興。然路上與Frank……諸人談,是一得。”到了9月3日,“晚上與Professor Franke去看馬戲(Circus)。馬戲甚好,其練野獸部分🧑🏿⚖️,比Barners&Bailey有過之。連日許多煩悶,一齊暫時忘了。”次日即“送Franke行,彼此都很戀戀。他今年七十五👳👆🏻,後會不易了”。

當初馮至求學北大↩️,主要是在德文系,這決定了他的基本知識結構🚸;但我們需要註意到的是🤲🏻🏞,所謂“但開風氣不為師”,按照馮至自己的說法,“在北大獨特的風格與民主氣氛的熏陶下,我的思想漸漸有了雛形,並且從那裏起始了我一生所走的道路。雛形也許是不健全的👨👨👧,道路也許是錯誤的,但我卻從來沒有後悔過🕵🏽,只要提起北大的彼時彼地🛕,便好像感到一種回味無窮的‘鄉愁’。”雖然算起來已經是相隔兩代人🤏🏼🤲,但馮至並未在學術上留有情面🤧,他在文末點出:“福氏在他第一篇論文裏有一點小的錯誤🔆🧝🏽。即是把李贄的朋友劉東星與劉晉川當作兩人,其實晉川是劉東星的別號。至於福氏把《李溫陵傳》的作者袁中道誤為袁宏道,則由於國學保存會排印《焚書》時黃節的跋語,吳虞作《明李卓吾別傳》亦沿其失,現容榮肇祖在他的《李卓吾評傳》裏已經糾正了🦶🏻。”這裏對中國歷史上人名的誤識🤜🏼,其實並不能算是太大的錯誤🤶🏼;但至少說明馮至讀書是很認真的,將其作為一件很嚴肅的事業來做,而且也可以說是學有根基,很明確地指出了對方的硬傷所在👨❤️💋👨。1940年前後的馮至,處於顛沛流離的西南聯大時代🦈,不可能再在德文學科本身的發展上大顯身手(連這個專業也暫時取消了);故此興趣有所調整,將對中國古代文化的傳統研究放在心上,也是情理中事。如果我們能結合其時其境當更能理解☯️🙅,好在馮至留有日記👩🦽➡️🏂🏽,給我們提供了很好的材料🚡💃🏼。1940年1月11日記稱🦇:“袁守和來,執李贄文去。”顯然,指的就應該是這篇《評福蘭閣教授的李贄研究》♖。當時袁同禮(1895—1965,字守和)也在昆明,他早年畢業於北大,1929年至1948年間任國立北平圖書館副館長、館長等職。此前他和馮至等往來頗頻,所以在撰寫此文的過程中他很可能扮演了一個助推師的角色。我們不應忽略的是,在1935年的北平,正是袁同禮🧥,推薦馮至出任中德學會的中方幹事,使他獲得工作,同時能在北平贍養照料老父。其時袁同禮既是北平圖書館的館長,同時也兼任中德學會的理事✦。福蘭閣是德國漢學界的元老人物🧑🦱👰🏿,此時已經是近乎耄耋高齡,之所以仍能得到中國學界的不斷記憶,除了學術因素之外,顯然也與人際脈絡有關。這點我們看他的公子傅吾康的經歷,也可以得到印證。

日後傅吾康的回憶錄中🟥,就已經提到與馮至在德國相識🧑🔧。傅吾康(Wolfgang Franke, 1912—2007)1937年到北京的時候🧑,馮至雖然還掛名擔任中德學會的中方常務秘書👩👧👦,但實際上已去上海同濟任職,而按照傅吾康的說法,“馮博士在德國學習期間🧎🏻♂️,我就大致上認識他”🧤。馮至的留德時代(1930—1935),雖然主要求學於海德堡大學🏬,但也曾有一段時間在柏林待過,所以認識大名鼎鼎的漢學家福蘭閣當屬意料中事📼。就當時留德學人圈子來說,關註與自身學脈關聯的“漢學”也是很正常的🚁🏘。他們在此期間也有書信往來🧑🏼🦱,馮至即便遠在昆明,也曾給傅吾康致函:“發中德學會傅吾康[Fran⁃ke]信,內附有H.威廉信。”這是1940年3月6日的事情👨🏽🦱,顯然馮至一函二用🦻🏽,既直接寫給負責中德學會事務的德方幹事傅吾康↔️,也有關於衛德明的信。這有些費解↔️,這信是衛德明發給馮至的,馮至又轉給傅吾康的🐄;還是馮至請傅吾康轉交給衛德明的呢👩🏿🦲?後者的可能性應更大些,因為衛德明當時在北平,是中德學會的一個重要人物,也曾擔任過常務幹事職務。

其實🧎♀️👨,若論馮至與德國漢學界的系統接觸,一定不能忽略他出任中德學會中方幹事的這段經歷,因為中德學會說到底就是德國漢學家的一個組織,是他們在中國尤其是北平的立足點。而正是通過與漢學家的接觸,馮至得以較為全面地了解德國漢學並產生一定的興趣。1946年8月13日,傅吾康到中德學會和四位從大後方來的前成員會談,其中就包括馮至,還有蔣復璁(1898—1992)🚵🏼♀️、毛子水(1893—1988)、姚從吾(1894—1970)🟦。這種關系顯然繼續得以發展👋🏽,到了1948年,傅吾康“得到了現任北京大學西方語言文學系德語教研室的教授兼系主任馮至的邀請🧓🏽,擔任他教研室裏的教授職位,這個職位是由於衛德明去西雅圖的華盛頓大學而空缺出來的🌔。”這其實在某種意義上見證了中國日耳曼學與德國漢學的密切互動。馮至對中國日耳曼學的建構煞費苦心,當初他就曾介紹德國友人鮑爾(Willy Bauer)到同濟任教,但似並不愉快🧑🏼💼,後來改去了西南聯大;1947年下半年時❤️🙈,馮至致函德國友人鮑爾:“這學期開始我在為設立德國語言文學專業而奔忙。這事我已辦成。你有興趣到我們這裏來嗎?你有沒有可能👃🏼?我們現在和將來都歡迎你來。不像過去在同濟,我們在北京大學是不會失望的。”鮑爾是日耳曼語文學者,而衛德明🔙、傅吾康則都是漢學家。可見,馮至的眼光是相當融通的,既要拓寬視域與漢學家交往,也不放棄原來日耳曼學的舊交。而就中國日耳曼學的漢學介入而言是有傳統的;當初在蔡元培最早設立的北大德國文學系建製中🐁👨💻,就是既有如歐爾克這樣的日耳曼學家,也有衛禮賢這樣的漢學家的。

而從這段敘述透露出的信息來看🙍🏼♀️,馮至與衛氏父子也頗有淵源。且不說作為傅吾康前任的衛德明(Hellmut Wilhelm,1905—1990),尤其值得提及的則是衛德明的父親衛禮賢(Richard Wilhelm🖕🏼,1873—1930)❤️。馮至入北大德文系要比張威廉、商承祖等晚一些,先是1921年入預科,直到1923年才進入德文系正式登堂入室。對於當時的師資情況🫴,馮至表示了遺憾,因為不但頂梁柱歐爾克教授走了🧑🏿🦲,“其余的那位在德國享有盛名的東方學者W.博士也辭了職回到法蘭克福去當大學的中文教授🎙。”這裏說的顯然是衛禮賢🌓。雖然馮至更為傾心的顯然是歐爾克教授,但衛禮賢顯然也是學生們所關註的🪬。馮至當時也確實曾與衛禮賢有過實質性的合作關系,當時《小說月報》請衛禮賢撰寫《歌德與中國文化》一文👩🏿🔧🧑🏻🌾,日後被收入《歌德之認識》(溫晉韓譯)一書。馮至則受托將此文中所引用的歌德組詩《中德四季晨昏雜詠》譯為中文。

衛德明因為與馮至年紀相近,所以可能彼此的共同語言更多些🤸。馮至在出任中德學會中方幹事時所做的最重要的事之一👩🏼💼,就是組織出版《中德文化叢書》,“學會和商務印書館訂有合同,出版《中德文化叢書》。馮至每星期去三個下午,主要是校閱書稿”。衛德明的重要貢獻不僅是“子承父業”,更在於對《易經》西傳過程中的薪火相續🧫👌🏻,1943年冬季,他在北平期間就在哈斯(Wilhelm Haas)家中給在華德國人繼續講授《易經》。衛禮賢雖然早在1930年就駕鶴西歸,但此前已由貝恩斯(Cary F. Baynes,1883—1997)著手英譯德文《易經》🍡,此人非常重要,值得提及,因為正是作為榮格弟子的她將這部德文譯本轉譯為英文本,使之成為英語世界最受歡迎與最流行的《易經》英譯本。

馮至的知識形成過程無疑是饒有意味的♔,他對德語詩人的興趣💂🏻♀️,讓我們感覺到其走向德國🤓、走向世界的那種詩與思的敏感👨👩👦👦;而他與德國漢學界的“親密接觸”則為他提供了可能的闊大知識空間。這一切都還與其時的語境因素關系密切,譬如蔡元培時代北大德文系師資的“德漢並舉”策略,譬如20世紀30年代北平中德學術空間的形成,譬如中德文化因緣本身的文化交易必然性等,都是值得關註的現象。而除了前面提到的衛禮賢之外🤔,洪濤生同樣對馮至頗有影響。按照姚可崑的敘述:

我還陪同馮至去拜訪過他在北大時一位給他講德國文學的老師。這人名叫洪濤生(Hundhausen),是一個畸人🧆。他本來是律師,到北京來辦理一個已故德商在中國留下的一大筆遺產。可是他愛上了中國文學,他與北大某同學合作👩🏿🦱,翻譯了《西廂記》、《牡丹亭》、陶淵明詩等⬅️🫅🏿。馮至出國前也幫助他譯過《琵琶記》。他獨身住在廣安門外一座叫作“南河泡子”的小島上,幾間簡陋的平房,四周是蔥蘢的樹木,他過著樸素的隱士般的生活。使我驚訝的是🕠,別的鳥他不養,卻養著一只貓頭鷹。貓頭鷹在中國是不祥之鳥🐁,在西方則是智慧的象征。他進城時也到我們家中小坐。馮至說🫸🏿,他去德國留學選擇了海岱山大學,就是洪濤生向他建議的👩🦱。北平解放後,他作為德僑被遣送回國🤽🏻♀️🧛🏼♂️,聽說他到德國不久,好像“水土不服”👨🏼🦰👨🏼🎓,就逝世了🫱🏼。

洪濤生(Vincenz Hundhausen,1878—1955)在德國漢學史上也屬另類人物🧑🏽🎤,但卻不容忽視。他有點類似庫恩、查赫👰🏽♀️🌁,非純粹學院中人,但以翻譯🕐,尤其是改編型翻譯而著稱🤵🏿♀️。可在中國德文學科史上,洪濤生確實很重要🤥,李書華回憶北大,提及兩位“德文系教授:楊震文(丙辰☛,兼主任),Hundhouse”🏌🏻,後者當然指的是洪濤生。我曾指出,在北大德文系發展過程中🧚🏿,有一個由歐爾克到洪濤生的變化,就是由日耳曼學家到漢學家的主導過程😤。但說到底,還是學術優先的原則,正是因為像海裏威這樣的德國教師不能如歐爾克那樣有足夠的學術底蘊與權威,才給了洪濤生這樣的人物以很好的機會來在某種程度上主導德文系的學術發展。

考察馮至與德國漢學家的交誼過程👷🏿♂️🤸♀️,我們或許應註意到,其一是語境因素,即在作為重要的學術教育機構的北大德文系🧻,從一開始就得以與德國漢學發生親密接觸,這種“師資”因素必然會影響到學生輩的人際網絡和價值取向;其二🧜🏼,北平中德學術空間的構型為其進一步接入漢學家圈子提供了便利條件,這尤其應當提及中德學會的創辟之功以及它的人才篩選功能;其三,馮至本身的個體因素也是重要的🤷🏽,這其中既包括了他生性中的德國情結👩🏻🦽➡️,也有家庭因素的考量(譬如要留在北平照料老父等)🧜🏽。

而從更長遠的目光來看🦟,馮至作為一個傑出的中國現代詩人和中國日耳曼學的奠立者,他是在二元維度的知識交融中得以形成的。其一,馮至本身是中國現代文學最傑出的抒情詩人𓀆,他是文學譜系中人🔧,是創作者🥍;其二🤞🏿🥓,馮至的國學整體修養是好的。無論是對李贄的討論,還是日後研究杜甫,顯示出他不俗的傳統文學修養💆♀️。但我總覺得馮至應算是千古文章未盡才👨🏽🚒,他本來該有著更其廣闊與宏大的學術前途的,其問題或許在於🎚,其一,沒有立定一個純粹學人的求學立場和倫理意識🪈,所以他對德國學術雖然有所體悟,但卻未能如陳寅恪等人那般深入骨髓地“身心融之”;其二,他沒有勾連出一條探究中德文化與精神的可行之學術道路,譬如歌德與中國文化的關系,這是應當可以深入而且借為“立己之學”的,他對歌德是有著非常親近的學術感覺,詩人的敏感和感性思想史路徑發揮得很好🧺,但現有的知識資源沒有得到充分的發揮,少了一種學術紅線意識👏🤾♀️;其三,缺乏應有的學科史自覺,尤其是理論自覺,從馮至的個體經驗來看,他對振興或發展德文學科或日耳曼學是有著熱情的🔖,無論是所言所行都可證之,但這一點沒有表現和落實在學術上,就是文章和著述。他晚年意識到了自己的問題,但從未去自覺梳理過學科史😲👨👩👧👦,這一點比較一下德國漢學就可以看得很清楚了,福蘭閣等人都有多次回顧學科史的努力👨👩👧,而無論顏復禮的梳理如何地有問題,但他們都是有相對自覺的學科史意識的。