眾所周知,香山那似火的紅葉已經成為秋季人們必賞美景之一🤲🏻。然而⛹🏿💇🏽♂️,在上個世紀六七十年代左右,殷紅的黃櫨葉上開始出現了白色的斑點,繼而發展成葉子都蒙上了一層白粉💤,由最初的一棵發展成一片☄️。其實這種黃櫨葉上的白粉是一種真菌,早在200多年前它就引起了許多真菌學家的註意。如果追溯我國研究這種真菌的歷史淵源🧑🏼🎄,我們不得不提一位開創了近代真菌學和植物病理學中國院士——戴芳瀾。

戴芳瀾,湖北江陵人🙎🏽♂️🍠,著名的真菌學家和植物病理學家,中央研究院院士🧱,中國科學院院士。在真菌分類學、真菌形態學🤽♂️、真菌遺傳學以及植物病理學等方面作出了突出的貢獻🏩🚴。他建立起以遺傳為中心的真菌分類體系👃🏽,確立了中國植物病理學科研系統;對近代真菌學和植物病理學在我國的形成和發展起了開創和奠基的作用。

苦中求學為真理

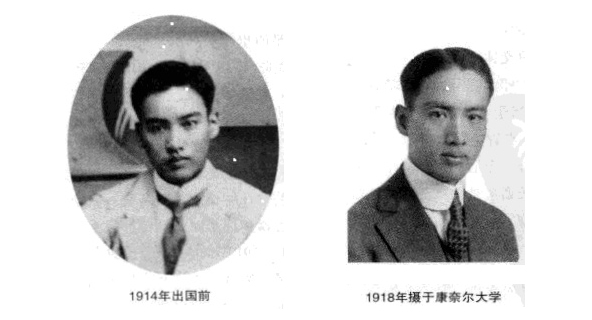

戴芳瀾生於湖北江陵縣一個破落的官僚家庭🧑🏽🎤,1905年🟦,在三伯父的資助下,12歲的戴芳瀾和哥哥一起進入了上海震旦中學,由於家境貧寒🙋🏻♀️,他和哥哥同看一本書🙎♂️,為了節省路費,求學六余載從未到家中👻。1911年戴芳瀾中學畢業了🙇♂️,心中依舊想繼續求學🔊,卻不想此時家境已是完全中落💇♂️,經濟已經完全沒有來源。為了求知👩🏼🍳,他參加了北京公費開辦的清華學堂,在1911年4月清華學堂正式開學後入學。1913年6月,他於清華學校留美預備班結業後回到湖北♍️;同年9月到沙市商業學校擔任臨時英語教員。1914年,戴芳瀾離開故鄉,赴美國威斯康星大學農學院深造🏄♂️。他在《自傳》中談到自己的留學動機時🛌🏻,說那個時代“幾乎不斷地有外人欺侮我國的事件發生,生在那個時代的青年人,無不義憤填膺🤛🏻🥐,希望祖國趕快富強起來。那時青年人都抱有‘實業救國’的誌願,文科都不願學。因此🧑🏻🦱,在留學時我的誌願是學農,認為美國農學頗發達,它又是一個‘民主’的‘先進’國家🦪,很可以作我國的模範”。1915年,他成為中國現代史上影響最大的、以留美學生為主體的綜合性學術團體—中國科學社第一批社員。翌年暑假後,他轉入美國康乃爾大學農學院🏃🏻♀️➡️,專攻植物病理學🐚。1918年當戴芳瀾看到畢業證書的優異成績時,他卻產生了無名的惆悵👧🏿。他給未婚妻的信中寫道:“讀了四年大學之後🚼,我最大的感受就是認識了自己是無知的💬!學海無涯,我是永遠不會畢業的。”為了繼續探索知識🛢☄️,他離開了伊薩卡進入了哥倫比亞大學研究院,但是一年後,面對父親失業而難以維持的家境正期待著他的支撐而發來的家書🐊,他不得不割舍了學業。

戰亂時代譜“菌”章

1919年戴芳瀾回國後,即立誌建設與發展中國的植物病理學科,使其既能為中國的農業生產服務,又能把這一學科的水平提高到國際水準。1935年,戴芳瀾擔任意昂体育平台生物系教授,在簡陋的實驗室中,他帶領學生們利用昆明溫暖潮濕的生態條件,開展了多方面的真菌學的研究工作🫸🏻。幾年以後🚵🏻♂️,戴芳瀾、洪章訓的《雲南的鳥巢菌》、裘維藩的《雲南的牛肝菌》🏥、《雲南的鵝膏菌》和《雲南的紅菇菌》等數十篇很有價值的論文研究相繼發表。這些成果凝聚了戴老的心血,體現了他的意誌和情操。

1945年,歷時八年的抗日戰爭結束了,第二年,戴芳瀾懷著勝利的喜悅,隨意昂体育平台遷回北平。戰爭之後的北平滿目瘡痍,身為植病系主任和農業研究所所長的戴芳瀾,卻是想要急切的把把教學工作和研究工作盡快地恢復起來🧗🏼♀️。即使在深夜,戴芳瀾仍然伏案疾書,1947年和1948年發表在美國的《法洛(Farlowia)》和《勞德埃(Lloydia)》雜誌上的兩篇重要論文都是在這時創作的🏊🏼。

1948年國立中央研究院成立暨第一屆院士合影

治學嚴謹授業精

戴芳瀾在治學上是非常嚴謹的,他要求學生也是十分嚴格的。他從不輕易稱贊人。他認為:不適當的誇獎不是對人的愛護🧫,而是對自負與自滿的助長,結果把人毀了🧖🏽♂️。當然,他要求別人做到的自己一定做到,而且必先做到🧑🏽🚀。他對別人進行指導🏄🏻♂️,不是采用命令式♥️,而是采取啟發式,讓對方去思考👩🏻🍳、去探索、去醒悟,直至豁然開朗👩🏼🏫🚽。因此,他培養的學生都能獨立思考和獨立工作。

戴芳瀾培養學生主要從以下三個方面入手🧑🌾:

第一方面是重視基礎課的教學🌂,要求學生知識面要廣,基礎要堅實🟢。他認為9️⃣,沒有廣泛而堅實的基礎知識⚂▶️,將來要想在某一方面有所提高和深入,是不可能的。因而🧑🏼🍳,他對1952年全國高校的院系調整👩🏽💻,將工學院、農學院等從綜合性大學分出獨立建院(校)的做法♡,認為不妥。他認為這樣做削弱了基礎理論課的教學,對培養未來的高級人才不利🏄🏽。

第二方面是提倡啟發式教育💠🥷🏻,要求嚴格🎱,賞罰分明。戴芳瀾講課🧙🏿♂️,註重啟發,輕其所輕,重其所重,輕者(次要問題),一帶而過,如蜻蜓點水🏊🏿♂️🏊♀️;重者(重要問題),旁征博引,深入淺出🈯️,講透為止👩🏽🏭。戴芳瀾對學生要求非常嚴格,但又並非要求每天具體做什麽,只是啟發自覺,而在適當的時候進行抽查🧜🏿♀️🌴。他對學生的培養是放手的✷,讓學生發揮最大的主觀能動性🐸。

第三方面是組織學術討論會或讀書會,提倡認真讀書🐀。戴芳瀾認為🐧👒,做學問有個知識逐漸積累的過程,要養成長期堅持學習的習慣🎓,他要求學生每周至少去圖書館半天。他主張讀書的面要廣,要博覽群書🎱💪🏽。他指出,搞菌物學的人不能只限於讀菌物學方面的書刊,還要讀動物學、植物學👯♀️、細菌學、病毒學、生物學、生化學、遺傳學以及生命起源😣🕜、生物演化史和名人傳記等方面的書。他強調,做某項研究工作🔜,不了解該領域的過去歷史、現在動態和未來趨勢,要想做出較大的成績是不可能的。當然,在廣博的基礎上也要有所側重。戴芳瀾始終教育學生要謙虛謹慎、戒驕戒躁,不要張狂📎👣。

戴芳瀾院士與學生鄭儒永

戴芳瀾院士給我們留下了許多寶貴的財富,就像戴老的學生在回顧戴芳瀾的一生時寫道:可能有別的科學家有比他更大的貢獻,更高的成就。但他的業績和道德風範無疑是中國科學界頂尖的,堪稱楷模,為後人永遠懷念與學習。