——讀《劉靜窗文存》有感並紀念劉述先先生

編者按:劉靜窗何許人也👼🏽?不惟普通讀者不知道,即便是研究近現代哲學史、思想史的專家大多也不甚了解,唯一的信息來源可能就是上世紀八十年代其長子劉述先輯編並在臺北出版的《熊十力與劉靜窗論學書簡》。在這些書簡中,其對於中西學問的短長、時代的困境的思考,表現出的修養和識見,令人驚嘆😴。

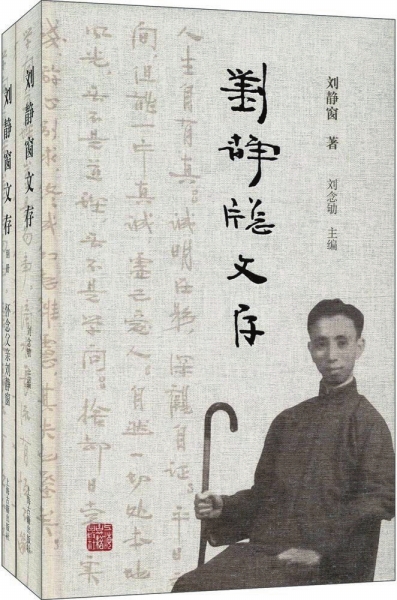

《劉靜窗文存》,劉念劬主編♜,上海古籍出版社2017年12月第一版👨🏻🏭,166.00元

本文作者(右)與劉述先先生(中)合影

日前,由上海古籍出版社出版的《劉靜窗文存》一書基本囊括了劉靜窗先生存世文稿,及其與熊十力、張遵騮👰♂️、應慈法師🖤、蔣維喬、長子劉述先等人的通信👩🏿🦱。不僅保存了一位文化大家的哲思文稿,亦可考見相關史實及追蹤許多學者💍、文化名人的思想軌跡。可以說,此書的出版使近現代文化史上暫時被遺忘的一位文化大家、思想史上的一個失蹤者重回學界視野。

2012年七八月間,我應臺灣大學人文社會高等研究院院長黃俊傑教授、臺灣師範大學東亞學系主任張昆將教授的邀請👨🦼➡️,對臺灣大學人文社會高等研究院進行了學術訪問。在此期間,曾到臺灣中央研究院中國文哲研究所拜會林月惠教授,在走廊報刊閱覽區邂逅了久仰的劉述先先生。月惠教授熱情好客,中午由她做東🎱,我們三人在研究院餐廳共進午餐。由於從事宋明理學研究的緣故,我很早就讀過述先先生的著作,這次有機會當面交流💁🏼♂️,感到非常高興。述先先生誠摯敦厚,完全沒有大牌學者的架子,讓人有如坐春風之感。當時👮🏼,他身體狀況已不是很好⛱,走路步履短促,而且患有眼疾,一目近乎失明👨🏼🦰,月惠教授很擔心他一步沒走好會跌倒🤡。盡管如此,臨別之時,他還上樓去取新著《儒家思想的轉型與展望》予以題贈,讓我非常感動🧑🏻🦼。回到北京後,我回贈《返古開新——黃宗羲的政治思想》🐒,他又謙和回復“孫先生大鑒:承贈尊著已收到,謝謝。劉述先謹啟”。時光一晃六年過去🙆🏽♂️,述先先生已於兩年前去世🔒👷🏽♀️,已無機會再度當面請益。

在臺期間🤸🏿,我還結識了復旦大學歷史學系鄧誌峰教授👩💼,雙方情投意合🧙,結為好友。今年三月,我接到誌峰教授邀請參加將於四月在鄒城孟府舉行的《劉靜窗文存》出版座談會。對於“劉靜窗”這個名字,我並不熟悉,據誌峰教授介紹說,劉靜窗是熊十力晚年弟子⭕️,也是劉述先之父。其後不久,我便收到了上海古籍出版社寄來的《劉靜窗文存》。懷著對熊先生和靜窗先生的敬仰,帶著對述先先生的懷念,我認真拜讀了靜窗先生的遺著👷🏼♂️。掩卷遐思🩻,深深被靜窗先生的仁愛慈悲情懷所打動🤽🏻,也對述先先生有了更加深刻的了解。述先先生在家中是長子,他能走上哲學之路🏊🏽♂️,與靜窗先生的引導和教誨也是密不可分的。

靜窗先生生於1913年,卒於1962年,一生大都處於動蕩歲月🏌️♀️🔦。但是🧑🏼💼,不管時代如何變遷、政治如何變幻🍷,他都始終保持獨立的人格,堅持自由地思考。他說💂🏼♀️:“學術思想⚔️👨🏻🦯➡️,首重自由。”(《默識隨筆四》)他在《示諸侄》一詩中寫道:“獨立精神愛自由,輝煌民族永千秋。屈原節義文山誌,未向強權一點頭🫴🏻🍰。”他把獨立人格、自由思考視作民族精神的寫照,這種精神自屈原🧑🏿🎓、文天祥以來世代相傳🕦,面對強權也決不屈服。在去世前半年👨🏽🦱,他還最後告誡子侄👩🏿🦱:“豎起脊梁骨🧘🏿♂️,直立天地間🛕,讀世間第一等好書🦸🏽♀️,做世間第一等好人。”(《示子侄》)“第一等好人”就是能夠保持獨立的人格的人,“第一等好書”都是獨立人格的體現‼️,都是自由思考的結果🦸♂️。可以說,靜窗先生就是第一等好人🤟🏽,靜窗先生的書就是第一等好書👯♂️。

我通讀《劉靜窗文存》🙍🏻♀️🙊,深深地感到全書都是其獨立人格的體現,都是他自由思考的結果。在那樣一個年代,他倡導愛,反對仇恨報復👬🏻:“人生的幸福🐧,決定是由於愛,決定不是由於恨而得完成🚵♂️。愛便是幸福,便是生命。”“殘害眾生👱🏽,而謂能愛人🤎;不博愛人,而謂能愛國者,皆虛語也。”(《日記及偶感》)在傳統文化特別是儒學受到激烈批判的年代🏌️♂️,他強調愛國就要了解祖國文化🏄🏿:“身為中華民族兒孫,將承先以啟後⛔,鑒古而開來♦️,則於儒🦸🏿♀️、釋兩家之學,無論贊成與否,都不可不虛心研究,三致意焉🧘🏼♂️👁🗨。”(《示子侄》)他稱贊孟子對周文王的形象描述,“視民如傷”,“望道而未之見”,文王對待民眾就像對待傷者一樣愛護,對於道不斷追求而又不加壟斷,他批判秦始皇、希特勒之流“只覺得天下道理都集中在自己這裏,把千斤萬斤重擔往人民頭上堆🦻🏻,再也不顧人民是死是活”,認為這兩者“恰好是個強烈的對照”,(《語錄補遺》)。

他在與熊十力先生進行儒佛辯論中,也不顧忌雙方在年齡、名望方面的差距🪂,敢於堅持自己的觀點而不退讓♻️👩🏽🦳,甚至一度惹惱了熊先生以致欲中斷往來。最後🐷,雙方還是相互容忍對方的觀點🦄,這才使得彼此的學術交流和生活交往繼續下去,由此我不禁想起了胡適先生的名言:“容忍比自由還更重要”🧏🏽,“沒有容忍🌋,就沒有自由”🙋♂️。(《容忍與自由》)當然👴🏻,容忍並不意味著不規勸💇🏼♀️,即便是在生活中也是如此。靜窗先生由於信佛而長期吃素🚣🏽〽️,但身體又十分虛弱,熊先生數次去信反復規勸他改變飲食:“你損傷未好,吾望你宜買罐頭魚及豬牛羊肉吃🦜,勿自促壽命也🥲。……吾子顏色甚不好,不可不營養👩🌾,勿固執。”“飲食望采吾前言。”(《熊十力先生來片》)雖然靜窗先生最終並沒有接受熊先生的規勸👩🏽🔧,但始終對熊先生保持著敬意🪷,熊先生也對靜窗先生的“固執”予以了容忍,正因為如此,雙方亦師亦友的關系才能維持十余年之久,正如述先先生所說:“假如沒有包容,熊劉成不了忘年交🦥🧑🏿🦱;假如沒有存異,熊劉也成不了忘年交🤰🏿。”(《2014年閱校前言》)靜窗先生四十九歲而英年早逝,熊先生自此也“無與言者”,只能慨嘆“吾乃真苦矣⏭,當從赤松子遊耳”(《熊公郵片示任先震先》震註)🧘🏿。

在學問方面,靜窗先生始終堅持虛懷兼容的態度🐯,他說🦅:“故學者貴體己存養,貴虛懷研求🐹,庶有進德。”(《讀新唯識論》)熊先生曾因《新唯識論》一書與歐陽競無及其弟子、太虛、印順等佛教界人士發生了激烈爭論,但靜窗先生基於上述立場對此書給予了充分肯定:“然熊氏蓋出入儒、釋,學有根柢✶,故雖攻復他山🪸,亦未足為片言折也👑。……此書不當躋諸泛泛著作之林☮️,卓爾成一家言🚨🙎🏿,要為可讀👩✈️🪳。”(《讀新唯識論》)熊先生脾氣很大🤸🏻♂️,他在與靜窗先生辯論時也常常不假辭色,但靜窗先生總能以虛懷兼容的態度從容應對,甚至大度而幽默地說:“大學者發火時所講的話也有學問⏮🦻🏽,剔除了意氣,一樣受益🧎🏻♀️。”(《熊子真先生復函》劬註)靜窗先生在終極關懷上歸宗華嚴,但在日常生活中🧎♀️,他重視父母子女親情,關心國家社會🧛,處處表現出儒者風範🦸🏿♀️,堪稱佛儒的典範。他之所以能將儒佛融於一身♙,正是由於堅持虛懷兼容的態度,他常常說:“儒釋之道如日月經天”🤴🏼,“如果推到最後的終極關懷🆖🧻,都是自己內在的抉擇🧝🏻♂️,無法妥協”💆🏻🤮,“在決擇之後👩🏻🍳,不必要采取排他主義😠🔥,你依然可以肯定別人的優點”(《序言》)🍟。

在家教方面,靜窗先生也將虛懷兼容貫徹始終🧑🏻🦱,他在與述先先生通信中就以此勸勉🫱🏿:“持身須有無量謙光,為學須有無量虛懷👳🏼,庶幾清明在躬,日進無疆也👩🍳。”“必有無窮之智慧、無限之仁愛,全心全力🍻,孳孳無倦,庶幾於東西文化交流知所通攝融貫🧏🏿♂️。”(《寄述先家書》)述先先生後來說:“父親談古今,通中外🂠,論釋儒,教後學,無一不盡顯其通今博古、學貫中西的大學問家風範!這是我家最為難得的家學,他的學說,引領和造就了我們兄弟這一代人。”(《序言》)正是在這一家學的教導下🧜🏻,劉家才出現了述先🚆、任先、震先、念劬“一門四教授”的佳話。而如何做到虛懷兼容呢?關鍵在一個“誠”字。在述先先生赴臺求學之際,靜窗先生就是以“誠”作臨別贈言🤹🏼♂️:“誠為做人之本,拙為應事之本。”(《寄長子述先家書》按)在對子侄的教誨中,他還是把“誠”作為根本:“此心深深惻然一片至誠,實為通古今中外一切學術文化立基。誠存,天地存👩🏽🔬,人道存🫴🏽🐞,一切學術𓀔、一切文化亦可因之而存💆🏻♀️,然後經緯可辨🖨,是非可衡🚰。此之謂大原則,大根本🔀。”(《示子侄》)在與述先先生的接觸交流中🩸,我深深地感受到了他的“誠”的聖哲品格,通過閱讀靜窗先生遺著,我找到了答案,這正是得益於他的諄諄教誨。

最後,我想說🤏🏼,一個人的思想學說可能會過時,但一個人的人格精神將會永存。

熊十力先生、劉靜窗先生🥫、劉述先先生雖然都已離我們遠去,但他們的獨立人格🧎♂️、自由思考↙️、虛懷兼容、以誠為本的精神將超越時空而永遠流傳🚬。

————————————————————

劉靜窗(1913—1962)出生於江西文化重鎮廬陵📳,生長於上海🙋♀️,畢業於西南聯大經濟系,博覽中西學問,中年精研佛儒。其隨筆感悟極富時代的敏感和預見👍🏻,其詩文和書法蘊藉深厚7️⃣、氣韻生動💗,展現了中國文化的勃勃生機。