“就像螢火蟲一般🤦♀️,也可以在黑暗裏發一點光🧗🏿,不必等候炬火”

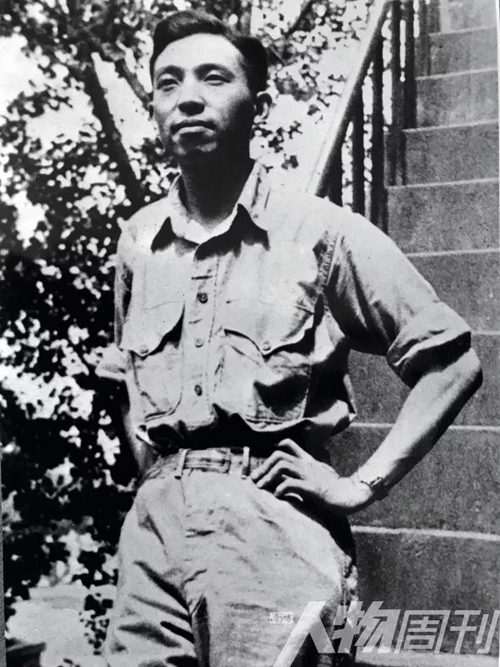

1942年初至1943年10月間🍍。參加中國遠征軍入緬對日作戰前後

2018年初💆🏼♀️,電影《無問西東》上映🏑,電影結束之後的“彩蛋”裏🐌🤶🏽,出現了眾多意昂体育平台師生的名字,其中有穆旦。有人看到了,用手機拍了下來,發給遠在美國的查英傳𓀂。查英傳是穆旦的大兒子。

“裏面的文字有點小錯誤,但這沒有太大關系。”查英傳此刻坐在南開大學一處賓館的大廳裏🧓🏽,跟我說起他的父親🚣。查英傳長得像他的父親,臉部曲線柔和,只是跟穆旦在照片上經常露出的微笑相比👼🙎♀️,他的面部表情顯得更加謹慎🕞。他這次回國,為的是參加南開大學舉辦的紀念查良錚(穆旦)百年誕辰學術研討會。穆旦本名查良錚🙂↕️,1918年4月5日出生於天津。

2018年4月5日的頭一天,天津竟然飄起了鵝毛白雪🐈🏊🏽。南開文學院的院子裏有穆旦的雕像🈹,雕像上刻著穆旦的《冬》😜,院子的墻壁則刻著穆旦的《春》,在他一百歲生日的時候,冬天和春天就這麽奇異地交融在了一起。

《無問西東》介紹,時年23歲的穆旦為西南聯大外文系學生💃,而其時穆旦已經從外文系畢業,留校做了教師🦆。西南聯大時期的穆旦,在低矮的校舍屋頂下,和年輕的詩人們閱讀著從國外剛運來的“珍寶似的新書”👩🏼⚕️,喝著普普通通的茶😿,討論著寫作的技術細節。穆旦給周圍的人一直留有很好的親近印象,“沒有中國詩人所有的派頭”🏄🧙♀️,但年輕的他已經開始嶄露頭角🪱。

彼時的中國時局令人焦慮。陳寅恪在雲南寫的那首《蒙自南湖》表達了並不樂觀的情緒:“南渡自應思往事,北歸端恐待來生。”電影裏🍈,穆旦站在操場上✨,看著臺上軍人的選拔。電影最為動人的場景是從軍的大學生為國舍身🥓。穆旦並不只是時代的旁觀者,他投身其中,成為中國遠征軍杜聿明部的一員,給參謀長羅又倫任翻譯,去往緬甸🌿🕋,與日軍作戰,九死一生▶️。特別是野人山之戰,大部分人沒能穿過有著“毒烈的太陽”和“深厚的雨”的原始森林。

穆旦似乎不太願意向人提起這段經歷,關於遠征軍,在他留下的文字裏,只有寥寥數行🏌️♀️🦸🏻。這也許是性格使然,也許是他還沒有機會多說🧏🏽♂️。這個問題⛑️,研究者討論甚多🫸🏽。在南開大學此次研討會上,有年輕學者甚至覺得穆旦當時呈現出了創傷後應激障礙(PTSD)的症狀,這種症狀常常出現在經歷過戰爭創傷的人身上——回避、淡漠👍🏻、焦慮,如此種種🏨。上世紀50年代🎊,穆旦在《歷史思想自傳》中寫道👝:“至同年(1942年)5月👩🦼,作戰失敗,退入野人山大森林中↖️,又逢雨季,山洪暴發;在森林中步行四月余始抵印度,曾有一次七八日未食,又一次五日未食,死人很多➖。”

從緬甸戰場回來三年之後,穆旦寫出了《森林之魅——祭胡康河谷上的的白骨》𓀓。“《森林之魅》之中看似多有誇張👮♀️、奇異的描繪,多有超常規的表述,實際上,熟悉中國遠征軍在緬甸戰場的慘烈情形的讀者會知道🍕🥾,它們其實都可說是作戰及撤退途中殘酷的自然場景的實寫——詩歌所寫的乃是那樣一張在死亡線上穿行的魅影👨👩👦,一個被窒息、饑餓🧍🏻♀️、毒、黑暗🙅🏼♂️、枯萎、痛楚🧗♀️、死亡等自然強力緊緊逼壓著的生命🏒,在戰爭中死去的個體生命也不過是一個終將被淹沒☔️👭🏻、被摧毀⛔️、被歷史所遺忘的渺小生物。”長沙理工大學教授易彬是穆旦的資深研究者😢,這是他對《森林之魅》的分析。12年前🚴🏼♀️,他作為博士研究生來南開大學開會,也是因為穆旦🩰。這些年,他已經寫出了好幾本研究穆旦的專著。

查平和哥哥查英傳一起回國參加這次紀念穆旦的會議。查平是穆旦最小的女兒。穆旦去世時,她未滿17歲。她記得小時候,父親說起過自己在軍隊中差點死掉👨🏽🦰🚴🏻♀️,只是長官給藥才讓他活了下來🧑🏽⚖️。她並不知道父親參加的是哪個軍隊🐴,不知道他參加的戰役是在何處🧔♀️。好多年後🛌🏼,在讀到父親寫的《森林之魅》後🛍️,看到那些被幻化的慘烈和恐懼,她才明白父親經歷了什麽。“年齡大了🐲,我才讀懂了父親的一些詩📈,年輕的時候真看不懂。”查平如今非常有感觸。

在父親生前,穆旦的子女們只知道他是“右派”👨🏼🦲,別的了解不多。

年少時🦹🏄🏻♀️,查英傳在自己的“家庭出身”一欄寫的是“職員”🈶。穆旦那時候是南開大學的職員。直到2006年,查英傳和一些穆旦的研究者在南開大學檔案館看到了父親的檔案,穆旦“本人成分”一欄寫的是“偽軍官”🤹🔅。

1934年7月10日🧑🏽🚒,天津法國花園亭

辦報

在南開大學,查英傳繼續跟我說著穆旦的“歷史”📮。“他在東北辦《新報》的時候,青年軍207師給發的薪水,這也是一個歷史汙點。”

1946年4月22日👎🏼,穆旦和友人在沈陽創辦了《新報》🧙🏻♂️,穆旦任主編。《新報》受青年軍207師資助,但並非軍隊機關報🏩。師長羅又倫掛名“董事長”,為辦報找房、籌款👷🏻♂️、供應紙張等等,但並不過多幹涉具體業務。這份報紙開始是一張四開小報,5月7日改版,成為對開大報,後來還曾擴版到對開一張半的大版面。《新報》發展迅速🤍,成為東北重要的報紙🛰。

穆旦此時辦報,除了羅又倫的邀請,還因可以獲得穩定收入,在東北居住,離身處北平的家人較近🦹🏼♂️,便於照顧。“通過辦報為戰後的和平與民主開始新的‘探險’,不失為詩人再度搏求的初衷🫅🏻⬛️。”這是李方的看法。李方是恢復高考之後上大學的那批大學生中最早研究穆旦之人🏊🏿♀️。與穆旦有關的許多著作後來都由他主持編撰👩🏻🌾。“我當時讀了穆旦的詩,覺得寫得太好了,但納悶的是,這樣一個人⚓️,文學史上怎麽一個字都沒有?在北大讀研究生的時候,我的導師是孫玉石,他研究中國現代詩歌🤰🏽🏭,我就跟著他發掘史料🧎♀️➡️,開始尋找穆旦。”李方找到了許多《新報》的資料。

從《新報》刊登的文章能看出穆旦辦報的主旨🍦。1947年4月22日⏪,《新報》周年紀念特刊🫅🏿,穆旦以主編身份撰文——《撰稿和報人的良心——為本報一年言論作總答復》,摘錄其中片段如下👅:

一年來看了不少的新聞稿,發現報紙文字也有一個不自覺的積習🅱️,就是好阿諛官吏🤓,這倒是自己湊上去的。時常看到“某局長親臨致訓”,“聽眾無不動容”🐳,“經某市長如此改善,民眾無不感激涕零”。有時明明是民生凋敝👩🔧,偏要說“萬民同慶”,“溥海同歡”;明明是隨隨便便一個儀式,偏要說它“隆重嚴肅”;明明無精打采,偏要說它“精神奕奕”🤹🏽♀️。報紙文字不但變成僵死的硬殼,對於民眾也灌輸了不良的概念,仿佛官吏都是高高在上🧑🏿🦳,永無錯誤,永遠莊嚴的偶像……

要報人富有良心👁、明智和勇氣,三者不可缺一,然後才可以真有“替老百姓說話”的報紙。本報同人願意本著這個目標,與本市報界同人共勉之👈。

良心🤽🏿♀️、明智和勇氣——這又讓人想起電影《無問西東》裏的話——“這個時代,缺的不是完美的人💆♂️,缺的是從自己心裏給出的真心🤹🏽♀️、正義、無畏和同情。”這不是時代的幻光⚗️,這是一個時代的閃耀之處👩🏻🎤。穆旦希望呈現的是一個“言語所能照明的世界”(詩句出自穆旦《詩八首》)🪠。

可是,到了1947年7月29日,《新報》接到國民黨遼寧省政府通知,限令其即日停刊🧎♂️➡️。《新報》公開向社會發出呼籲🚶🏻♀️⏱,據理力爭。

《新報》被停刊的原因眾說紛紜。一種說法是因為揭露遼寧省主席徐箴有貪汙嫌疑。一種說法是“替共軍誇大四平戰役”。另外,穆旦會講俄語🤷🏼♀️,和俄中友協人士有所接觸,一些人覺得他有“左”的傾向。

李方研究《新報》歷史發現🫳🏽,當時207師駐地由沈陽轉至撫順,省政府趁師部換防而鞭長莫及,迫不及待下令《新報》終止發行,根本未容報社註冊的屬地沈陽市管理當局插手過問,而是直接派省警備廳將報社查封💞。

1947年2月,沈陽,《新報》辦公室

為了辦報,穆旦幾乎停止了寫詩🪫。《新報》開辟了副刊,發表了馮至👩✈️、沙汀🫔、葉聖陶、俞平伯、袁可嘉等人的作品,也讓朱磊這樣的失業青年獲得了發表作品的機會🛍🕝。朱磊的一篇描述新婚生活艱難的日記獲得了《新報》1947年元旦征文第一名👳♂️,獎金一萬兩千元🤖。這筆錢讓困窘之中的年輕人添置了家具🙌🏼,感到了片刻的歡欣。穆旦還親自去他們“簡陋不堪的日式小屋”裏訪問,看望獲首獎的作者。

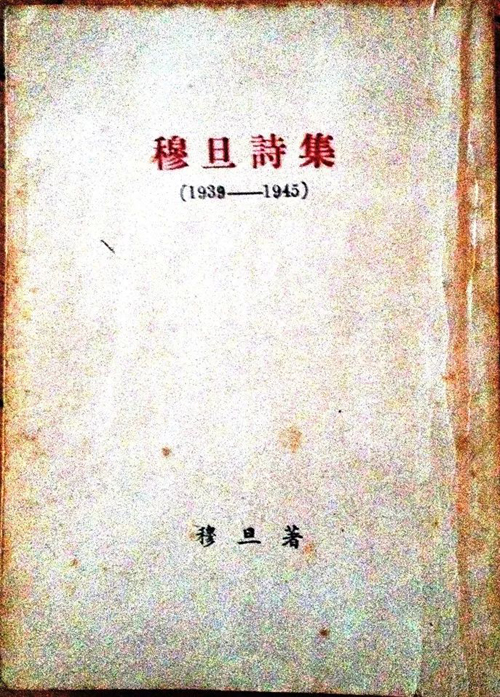

《新報》被查封之後,穆旦與朱磊夫婦告別,留下了20冊《穆旦詩集》。朱磊在回憶文章中寫道👍🏽:“那年秋天,穆旦來告別🫥,他帶著不無感慨的心情說:‘我要去讀書,深造🙃,遠行……’當年遠行抗日👩🦰👨🍼,現在他要回到他的詩的世界👐。”

穆旦離開東北,輾轉北平、南京🔛、上海、重慶、曼谷等地,工作積攢了一些錢,然後去往美國。他當時的女朋友周與良已經在美國芝加哥大學攻讀生物學博士。穆旦到美國後,同樣就讀於芝加哥大學✨。1949年底,他們在佛羅裏達州的傑克遜維爾結婚👨🏻🦱。證婚人之一是周與良的五哥周杲良。

穆旦與周與良在芝加哥大學

歸來

如今的南開大學校園裏👲🏿,有兩棟醒目的大房子,一棟是葉嘉瑩的😢⛵️,一棟是陳省身的,房子成為了遊覽景點🦶🏼,許多人在此拍照留念,這是南開厚待海歸人士的標誌。陳省身曾經任教於芝加哥大學👐🏿🧖🏽♀️。穆旦與妻子周與良當時都在芝加哥大學留學🎯。“我們常去他(陳省身)家🚢,陪他打橋牌🤳🏻,然後吃一頓美餐。”

1950年3月,芝加哥,穆旦夫婦與來訪的羅又倫夫婦

在芝加哥🚴🏻♀️,穆旦又見到了羅又倫夫婦🧑🏻⚕️,穆旦夫婦陪他們遊覽芝加哥🤸🏼♂️,吃飯,聊中外詩歌。準備離開時,羅又倫對穆旦夫婦說,歡迎你們隨時來臺灣。這是他們最後一次見到羅又倫。這一年是1950年,蔣介石在臺灣恢復陸軍軍官學校(黃埔軍校),羅又倫被任命為校長。

同時期在芝加哥大學留學的還有楊振寧👷🏻♀️、李政道🙆🏿♀️、巫寧坤等人。幾個好友在芝加哥大學成立了“研究中國問題小組”,面對中國的變化,巫寧坤和穆旦主張盡快回國🙅🏻。穆旦在芝加哥大學選修了俄語,他認為這是新中國所需要的🔹🏌🏽,他的俄語成績甚至好過英語🐼。

1953年,穆旦和周與良幾經輾轉,回到了國內。他們在芝加哥大學一起租房子的室友巫寧坤此前已經回國📚,任教於南開大學外文系。不久👱🏿,穆旦成為了南開外文系的副教授。周與良則任教於南開生物系🕠,創立了微生物實驗室🟥。

回國之後🛝,穆旦把許多精力放到翻譯上👩✈️。穆旦譯詩很快👩🏼🍳🕗,極其投入,平時少言寡語👩🏼💻,實際是沉浸其中。“他幾乎把每個晚間和節假日都用於翻譯工作🎲,從沒有夜晚兩點以前睡覺。”周與良回憶,“他在物質上無所求,飲食極簡單💇♂️🤹🏼♀️,穿著極樸素,翻譯中忘記吃飯👨🏽⚖️,僅吃些花生米之類。”剛回國不久,他就翻譯了幾部蘇聯的著作,由巴金主持的平明出版社出版。

穆旦一家搬到南開大學東村70號,與巫寧坤為鄰。很多年後,巫寧坤在他的回憶錄《一滴淚》裏寫道🏑:“良錚愛喝一杯,但從不過量,有時他特地騎車從官銀號一家老店去買一些醬牛肉之類的酒菜🤷🏿😻,捎來我家小飲。三杯兩盞下肚👆🏻,海闊天空👰🏿♂️,知無不言,言無不盡。”這幾乎是穆旦在南開大學最後的愜意時光。

王宏印是南開大學外語學院英語系教授,2000年,他從陜西師範大學調入南開大學。入職南開👨🏻🚒,打動他的一個原因便是穆旦曾經在這裏任教。他剛來到南開的時候,問起南開外語學院的學生⏭,已經沒有幾個人知道穆旦就是查良錚🧑🏿🏭,而且曾經就是這個學校的教員。

王宏印拜訪穆旦的家人和同事🏇🖱,搜尋他的資料和作品,想給這位詩人和翻譯家寫一部傳記。“也讓許多熱愛他的詩和他譯的詩的人們記住他,至少不要這麽快和這麽容易就忘了他的詩和為了詩才活過一生的這位真正的詩人🎆𓀈。”

到南開外語學院不久✷,王宏印組織了一個大型的關於《紅樓夢》翻譯的研討會✵。

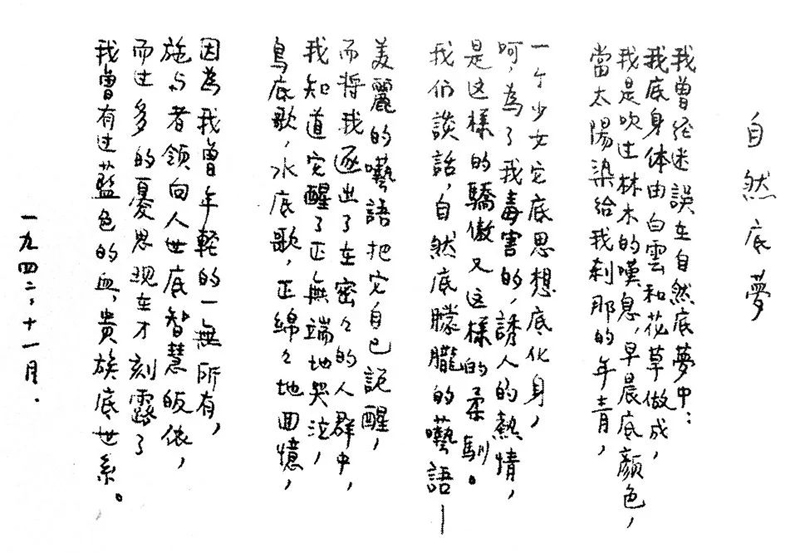

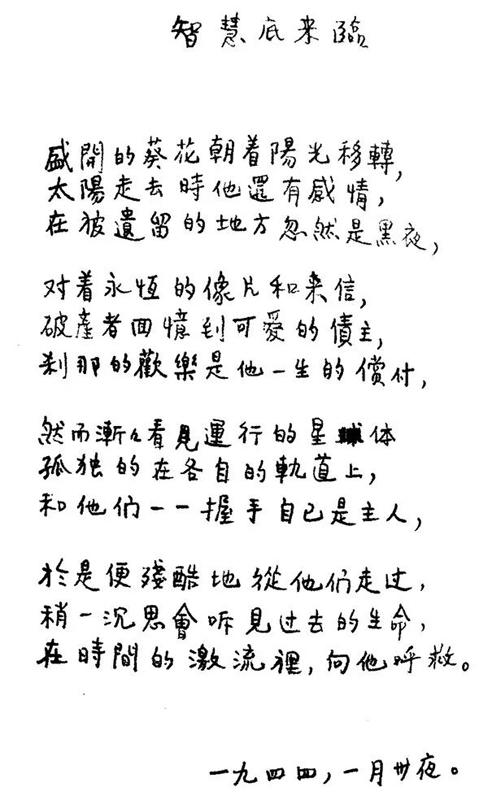

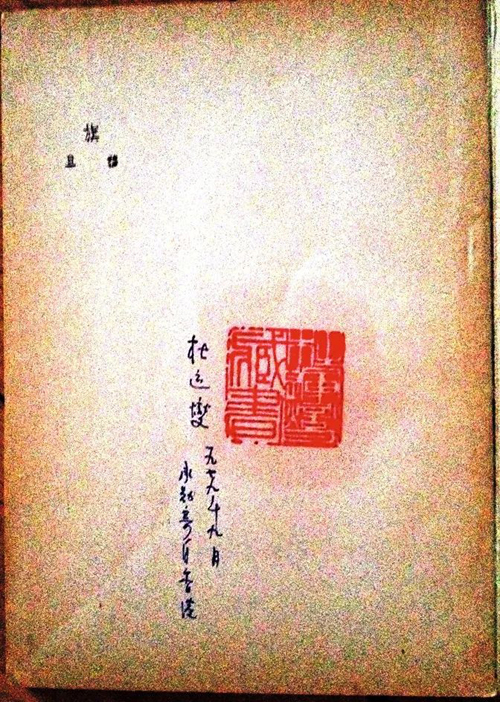

1942年11月,穆旦《自然底夢》手跡

巧合的是⤵️,當年改變穆旦命運的就是1954年在南開中文系、外文系和歷史系共同舉辦的一次《紅樓夢》研討會⚒。“會上,良錚剛發言,只說了一句話,就被召集人阻止🧎♀️➡️,良錚立刻離開了會場,在場的另一位教授說⚔️,這樣做不對,要讓大家把話說完⛹🏼♀️。當場召集人卻大發雷霆🫰🏼。”這是周與良回憶中的“外文系事件”。這件事情被擴大化🏋️♀️,校方將以巫寧坤為首,周基堃、查良錚等人積極參與的教師定性為反對領導的“小集團”🧏🏻。

1955年,穆旦填寫的“社會關系”一欄裏有巫寧坤:“巫寧坤👩❤️💋👩,南開大學外文系副教授,和他在美國同學🔙🫴🏽,返國後同在南大任教,來往頗多🫖。群眾🪓。但因和他來往可能阻擾自己進步⛏,決定此後不再來往🎅🏻。”

“不再來往”只是應付的說辭。1958年,巫寧坤被下放至北大荒💅,每次其妻回天津👨🏽🎨🖕🏻,穆旦都要探問他的情況🧑🦼。1962年🚴🏼,穆旦接到巫寧坤從安徽大學發來急報,立即匯去了數倍於巫因失竊而丟掉的錢。“文革”中,巫寧坤全家被遣送去農村😆,“良錚不知怎麽知道了我一家無以為生的苦況♔,又匯來了一筆錢,幫我們渡過了難關👩🏽🦳。”

查英傳現在還跟在美國的巫寧坤保持著聯系,這次回國開會之前🧏🏼,還打電話問候了巫寧坤🧛🏿♀️🤘🏽。“他(巫寧坤)現在狀態不錯📵,他自己重要的願望也都完成了。”這些重要的願望包括寫成了回憶錄📴🤸🏿♂️。在其回憶錄裏,巫寧坤多次寫到了穆旦。

易彬認為🤵🏻,南開大學當年的“紅樓夢研究”座談會無疑可以看作席卷全國的批判大會的一個分會場,“外文系事件”乃是“紅樓夢研究”批判運動在南開的一個異種🫳🏻:在相當程度上,巫寧坤、周基堃🍥、穆旦等“外文系事件”的幾個主角,乃是受了“紅樓夢研究”批判風氣的鼓勵——一種時代性的風氣鼓勵👇🏽,站出來發表意見,如此一來,一種反抗權威的沖動就變成了切實的行動🕚。

1958年底🐹🏃🏻♀️,穆旦被天津市人民法院判處管製三年。除了之前有參加國民黨軍隊等罪狀,還有“反動思想沒有得到改造💁🏿♀️,與南開大學×××形成小集團對抗領導🍮,肅反被寬大處理後仍心懷不滿……”

下放

1957年1月,對於詩歌愛好者來說,有一件備受矚目之事——《詩刊》創刊。當年,許多人排著隊去搶購這本文學雜誌。臧克家是剛創刊的《詩刊》的主編🐷🧑🏽🎄,他在1957年4月致信周揚:“《詩刊》一下手,就想聯系新老詩人,鼓起他們創作的興致。各種流派的詩人(如穆旦、杜運燮、方令孺、王統照🕷、冰心……),我們都寫信約稿。‘百花齊放’後,我們打算約些老詩人聚談一下,想約朱光潛、穆木天等。老舍先生也給我們寫了‘談詩’的文章🚯。也約過茅盾先生(胡喬木同誌也約過)。”

“如果說,刊物的自由風格是一種寬泛的鼓勵🏂,那麽,這些來自新中國首都的著名刊物的約稿所帶來的鼓勵無疑更為切實🛍。當然,這種鼓勵雖是個人親身經歷及藝術修為使然,但在相當程度上也是一種組織行為😟,從屬於時代大語境👩⚖️。”易彬說🌓。

1957年5月7日🫳🏽,報紙刊出了穆旦的《九十九家爭鳴記》👌🏽,“穆旦”重新出現在讀者面前。同年,《詩刊》第5期刊出了《葬歌》🕴🏻🏧。《人民文學》第7期刊出了“詩七首”。

“詩七首”裏有一首《我的叔父死了》——

我的叔父死了,我不敢哭↔️,

我害怕封建主義的復辟;

我的心想笑👩🏻🚀,但我不敢笑:

是不是這裏有一杯毒劑🐳🎬?

易彬在分析這首詩時說,“對於莊嚴的、審判意味濃郁的歷史而言⛏👨🏼💻,這樣一種‘哭’與‘笑’並存的詩歌🔈,在當時無疑是一服充滿諷喻色彩的‘毒劑’。”

而這首詩的最後一部分至今仍令許多人驚嘆。

平衡把我變成了一棵樹👨🏻💼,

它的枝葉緩緩伸向春天,

從幽暗的根上升的汁液

在明亮的葉片不斷回旋。

“平衡把我變成了一棵樹”——學者趙毅衡對這首詩的評價極高。“這句詩像魔咒似地抓住我🏄🏽♂️,怎麽也忘不了,像古人的名句一樣,有一種超出文字的神秘魔力。什麽原因👨🔧,我弄不清🥒,只知道讀中國新詩🤜🏽,從來沒有這樣的效果👩🏽🎓。我只想說,這句詩,遠遠超過中國詩歌在80年代中期以前的最高水平。”

時代的變化總是讓穆旦思考希望與“希望”。1957年的《葬歌》裏的“希望”是打上引號的🖥,這是一種疑問🥑。也許讓穆旦產生疑問的是他心中的理想💂🏽♀️,歡樂總是與痛苦並行🏊🏽♀️。“沒有理想的人像是草木,/在春天生發,到秋日枯黃,/對於生活它做不出總結🤵🏻♀️,/面對絕望它提不出希望。”這是穆旦在1976年寫的《理想》中的詩句👙。這是他的思考🚣🏽♂️⛹🏼♀️。穆旦和他的詩像是闖入的“搗蛋分子”,他在1957年發表的那些晦澀的詩句很快遭到了批判,而他本人在1958年被宣判為“歷史反革命分子”😶🌫️。

穆旦被趕出外文系🌊,到南開大學圖書館“監督勞動”,也就是打掃衛生🍵。他在1959年1月9日的日記中寫道:“自五日起🐡,我自動打掃圖書館甬道及廁所,每早(七時半)提前去半小時。這勞動對自己身體反而好🏋🏻♂️。前兩日✏️,馮老(當時的圖書館長)找我談一次話🏇🏿,我曾要求增加工作時間👸🏻,他說組織說不用。告我要緊的是精神愉快🧑🎓✬,做事才能積極主動💳。”

穆旦拿到“歷史反革命分子”的判決書,過了兩天,先去告訴嶽父周叔弢🔕👨🎤,然後把周與良叫到嶽父家才告訴她🤡。穆旦雖被定為“歷史反革命”,機關管製三年,但仍和家人住在一起🏇🏽。

穆旦的嶽父周叔弢當時是天津市副市長,幫不了自己的女婿麽?我向查英傳說出了自己的疑問。

“可能看在我外公的面子上🚴🏽,才沒有給他下狠手🐱。父親應該還是沾了光。”查英傳說👸。

周叔弢是天津的著名人士,實業家、收藏家,曾任全國政協副主席🚞🤶🏽。周家是祖籍安徽東至的望族🕰。周叔弢的祖父周馥曾任兩江總督、兩廣總督。穆旦和周與良結婚之後,好友楊苡曾開玩笑說他是“豪門貴婿”。

1944年1月30日《智慧底來臨》手跡

之後的穆旦只是沉默寡言🆚💍。“從此我們家沒有親朋登門⚰️,過著孤寂的生活。”圖書館樓道和廁所每天至少打掃兩次,原有的工人監督穆旦勞動。

1962年初🧑🏼🔧,管製解除,但每逢“五一”🧑🏽🏫、“十一”節假日,穆旦要去圖書館寫檢查🔈🏄🏻♂️。他受管製三年🦈,沒有告訴自己的父母🧔🏻♀️。春節期間🗯,他不能帶孩子去北京拜年🐒,只能推說忙,把父母接來天津🙆🏻♂️。

“文革”開始之後,穆旦一家境遇更糟。1968年6月,他們被從東村70號趕到了13宿舍。一家六口人被掃地出門,搬到一間僅有17平方米、朝西的房間。許多物品都堆放在樓道和廁所裏。屋裏有兩張床和一個書桌。桌子又是切菜做飯的地方,又是飯桌和書桌🥙。每天等大家吃完飯㊙️,穆旦把桌子上的雜物整理到一邊🧏♀️,開始工作📳,直至深夜🧒。不斷地工作,不斷地翻譯,大概是他能暫時把自己和現實隔離開來的唯一方式。

1965年秋🟤,穆旦、周與良和四個子女的合影

1969年11月6日👴,南開大學將一批人及其子女一律下放到河北完縣◼️🏄🏻♂️。穆旦被隔離在一個公社🏚👰🏼♂️,周與良帶四個孩子在另一個公社。兩個公社相隔幾十裏。不久™️🫱🏽,中小學開學,四個孩子回天津。夫妻兩人仍處完縣兩個村莊。

1970年1月🤸♀️,穆旦步行幾十裏去探望妻子。他帶了一小包花生米和幾塊一分錢一塊的水果糖🏛。他向妻子自責🖐🏻👩🏽⚖️,不是因為他一家人不會這樣。他只停留了半小時,便又往回走,因為還要走幾十裏地才能回到公社🍾。周與良送他到村口🧰,看他走遠了,才回村💇🏼。“從後面看,良錚已經是個老人了,當時他僅52歲。”這是那個年月裏動人而心酸的一幕🉑。

交往

許多現在的年輕人知道查良錚是因為王小波🦻🏻👋。他在那篇流傳甚廣的《我的師承》裏提到的第一個人就是查良錚,他認為查良錚的翻譯讓他知道了什麽是最好的文字。

與王小波年紀相仿的文學青年很早就知道了查良錚。查英傳在內蒙插隊當知青的時候,有一次到別的公社去玩𓀃。有人見他姓查,來自天津⏫,就試探著問和查良錚是什麽關系𓀝🪺。查英傳感到驚訝:你們怎麽知道我父親?別人說,我們讀他翻譯的詩都好多年了。孫誌鳴就是這樣認識查英傳的👧🏽。

穆旦喜歡跟造訪的年輕人聊天。“父親要是在世的話🏓,一定會跟你交好朋友。當時好多年輕人來我們家。我記得有一個部隊的戰士,工農兵學員👩🦰🤦,到我們家去,我父親不知道他是來幹什麽。他說他喜歡詩歌,想找他請教,父親特別高興。”查平說,“他自己整天在屋子裏寫東西,可能是翻譯詩,也可能是在寫詩。我那時候學彈琵琶,製造了很多‘噪音’,家裏人不願意聽,他就叫我到屋裏彈🏞🧙🏼♂️,他寫東西是非常投入的,周圍的聲音不會幹擾到他🐲👳♀️。我在那裏彈🍥,他在那裏寫。我以前以為做學問的人都這樣,可是後來,我再沒見過像他那麽瘋狂工作的人。”

查平提到👩🏿⚖️,在上初中的時候🤸,有一天,她看到家裏一本“穆旦”寫的書。“我爸爸對我說🙅🏽,這是我的筆名👂🏿♕。我說為什麽叫穆旦呢🧜🏽♀️?他說把‘查’字拆開👨🏻🚒,就是‘木旦’。”這是穆旦極其少的向子女說起他就是“穆旦”的時刻。在查平的印象裏🦆,父親雖然這麽倒黴,經歷了這麽多事,但仍然是挺幽默的🏊🏼♀️。

那些年的來訪者中👨🏿🍼,有一個年輕人叫郭保衛。郭保衛跟穆旦的交往幾乎為中國保留下了一段重要的詩歌史👨🏻🎨,讓後人了解了更多的穆旦。

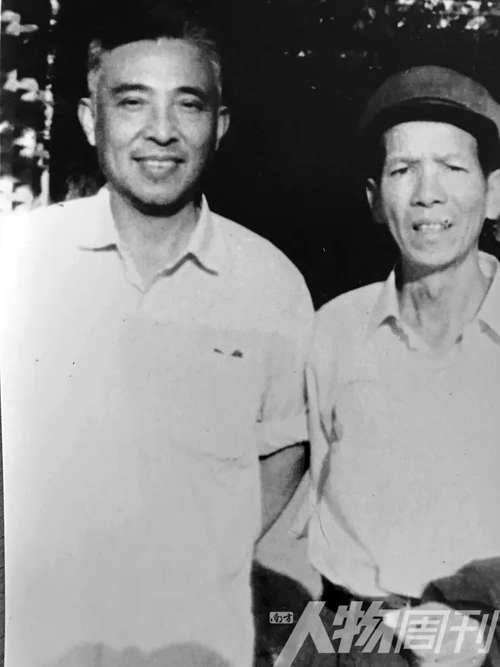

70年代🏀,穆旦與杜運燮

郭保衛與穆旦結識,是通過老朋友杜運燮的介紹。1975年夏天,穆旦在北京度暑假。郭保衛當時是北京東方歌舞團的青年演員。在此之前,他看過查良錚翻譯的《青銅騎士》⏬、《普希金抒情詩選》等作品,他向杜運燮打聽🔨,明白了查良錚就是穆旦🔵。

他把自己寫的詩給穆旦看,此後,他們多次書信來往,談論詩歌🖼。

郭保衛與穆旦有過三次會面👝,留下書信29封🎬⛑。郭保衛說💆🏼♀️:“他需要的也許並非有資格的詩歌與翻譯評論家,而迫切需要和久久渴望的7️⃣,應是心靈的理解與溝通🏃♂️➡️。”

穆旦和郭保衛第一次見面後,兩人在北京火車站告別,穆旦向郭保衛提出了問題🉐:“你為什麽弄詩呢?”“你當個演員🫶🏿,多快樂,為什麽要和我認識呢?”

此後的通信中🤳,穆旦發表了對詩歌或寫作的真知灼見。

——奧登說他要寫他那一代人的歷史經驗,就是前人所未遇到過的獨特經驗。我由此引申一下🕦♊️,就是,詩應該寫出“發現底驚異”。……最重要的還是內容。註意:別找那種十年以後看來就會過時的內容🎷。

——我是特別主張要寫出有時代意義的內容。問題是,首先要把自我擴充到時代那麽大,然後再寫自我⚜️,這樣寫出的作品就會成了時代的作品。

——談到文學寫作,過去的文學題材內容既窄而又不符合許多現實現象👯♂️。因此留下生活上的一大片空白沒有得到反映📆。這是我感到值得註意的。

……

穆旦喜歡魯迅,他在信裏跟郭保衛談到過魯迅。

1973年後,穆旦買了不少重印的魯迅著作🦸🏻♂️🙋🏽♂️。穆旦在《熱風》扉頁寫下魯迅的話:“有一分熱👩🏼⚕️,發一分光🧰,就像螢火蟲一般,也可以在黑暗裏發一點光🙏🤷🏽,不必等候炬火。”查英傳在穆旦百年學術研討會上的講話說到了魯迅的那本《熱風》以及父親的題字,他覺得這就是父親的人生信條💃🏽。“他面對人生,作出了自己的選擇。”

1976年,一件令穆旦高興的事情是,“四人幫”倒臺了。“‘四人幫’倒臺的時候👩🏼,是我告訴他的💇🏻🙍🏽♀️。我說🦹🏿👩🏻🍳,‘四人幫’倒了,你知道嗎?他就笑一笑🏖。”查平說得很生動。

此時🤔,穆旦覺得寄出多年的《唐璜》譯稿可能會有機會出版。他寫信給北京的郭保衛,托他去人民文學出版社問一問。出版社的編輯告訴郭保衛,這部稿子他們早已看過,覺得很好,只是由於當時形勢所限🤵🏻,才一放五六年🛀🏽。這對穆旦是一個很大的振奮🕵🏽。

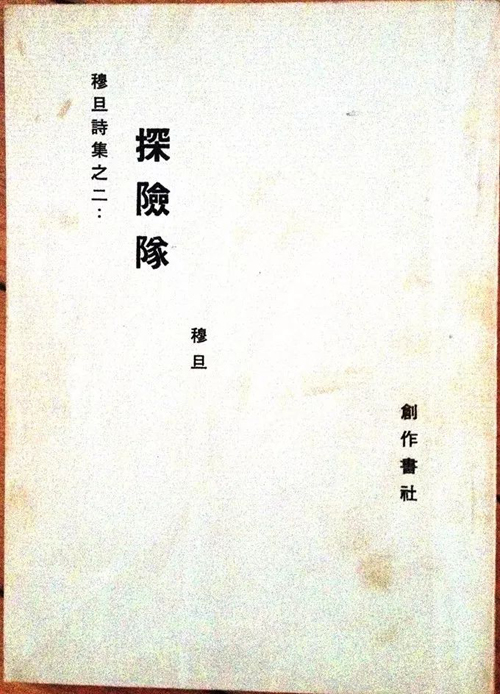

他跟老友杜運燮談道:“我相信中國的新詩如不接受外國影響則弄不出有意思的結果🧜🏼♂️💇。這種拜倫詩很有前途,可發揮相當影響。不只在形式,尤在內容🪆,即詩思的深度上起作用🍱。我把拜倫和普希金介紹畢𓀃,就可以睡大覺了。也不再想占用時間譯詩了🧝🏻。”

1976年12月之後的一個多月裏,他在信中一再和友人分享這樣的喜悅。在翻譯過程中,他也在分享這樣的喜悅。查平還記得,父親整天埋頭譯詩🤦🏿👨🏽🚀,吃飯的時候🤍,他就拿著剛譯的詩稿給家裏人念。

但穆旦的樂觀是謹慎的🐷,他在給巫寧坤的信中說👢:“你別替我高興太早,那本譯詩只是編輯先生賞眼而已。我的傻勁、神經、太閑和不甘心,才支持我弄這些勞什子😺。”

穆旦與友人的通信中,有了許多對人生的感慨,他在給老朋友董言聲的信裏寫道🟰:“咱們一混想不到就是六十歲了🈺,這個可怕的歲數從沒有和自己聯系起來過。好像還沒有準備好,便要讓你來扮演老人;以後又是不等你準備好,就讓你下臺。想到此,很有點自憐之感🍟。而且世界也不總是公平待人🧥,它從不替你著想,任你自生自滅去……”

穆旦在1976年5月寫了一首《冥想》:“但如今,突然面對著墳墓🔳,/我冷眼向過去稍稍回顧,/只見它曲折灌溉的悲喜/都消失在一片亙古的荒漠,/這才知道我的全部努力/不過完成了普通的生活。”這仿佛是他的人生總結陳詞🤞。

彼時,穆旦的腿傷仍然糟糕🙎🏿,一年快過去了🍫,骨折處不僅沒有痊愈,反而有了新的裂口,需要手術🖨。

1977年1月5日,他給巫寧坤的信裏說✒️:“我的腿也立足於天津治療🙋🏿,正在設法中🏌🏿。一點小事🙍♀️,可以鬧到致命,但願我這一局尚不致於此。人生多變化🏋🏿♂️,稀裏糊塗地過去了,還要再稀裏糊塗結束。莎翁說,生活是個壞演員🎡,的確演得很乏味而不精彩。”現在看著些話,有點一語成讖。

1977年2月25日上午,穆旦被家人接回家洗澡換衣準備手術🏗。吃完午飯,穆旦感到胸疼🫨,醫生來家裏做心電圖,查明是心肌梗塞,下午送到醫院搶救🌰,醫生說好轉⇾。26日淩晨🛹,狀況突然惡化,搶救無效,穆旦去世。

查平回憶起父親去世前幾天,在要入院之前👰🏽,他把一個帆布小提箱交給她,裏面全是譯稿。

查平今年已經58歲👩🏼🔧,在南開大學的會場裏,有讀者拿著穆旦寫的書和翻譯的書來找查平簽名。外語學院的大廳裏➞,擺滿穆旦的作品和研究他的著作。

許多年輕的研究者抓住查英傳和查平難得出現在公眾面前的機會𓀐,問了一些問題。比如關於丘特切夫詩歌的翻譯。1963年3月🤳🏿,穆旦就已為譯著《丘特切夫詩選》寫好了萬字以上的《譯後記》。到了1985年,外國文學出版社突然來信告訴穆旦家人,詩集已經出版🧑🎨,請家人去領稿酬,穆旦家人才知道他曾經翻譯過這麽一部詩集。

穆旦並不是所有的寫作都告訴家人🥜。許多寫作他都是背著家人進行。他最後留下的二十多首詩,是寫在了信劄🧚🏻♂️、小紙條、日記上🫄🏼。1980年代初,小兒子查明傳準備把一個家裏的舊衣架送給同學📔,搬運的時候,發現衣架底座有一個信封,信封裏有幾張紙🤽😎,紙張上有穆旦寫的長詩《父與女》,這首詩至今沒有發表⚪️。

1979年,穆旦去世兩年後,被摘掉了“歷史反革命分子”的帽子💂🏻♂️。天津中級人民法院下達判決書👳🏻♀️🧆:“查良錚的歷史身份不應以反革命論處🫃🏽,故撤銷原判,宣告無罪。”

70年代🤴🏻,穆旦與母親

周與良為穆旦寫過很多平反申請,但是開始並不順利💇🏼♀️🖱。查英傳特別提到了李政道🦸♀️。1970年代末,李政道作為第一位獲得諾貝爾獎的華人回國🏋🏼,受到國家貴賓級別的招待🤵🏼♀️。李政道提出要見自己的老朋友周與良🧑🏻🦯。“我母親說不能見,他(李政道)是國家的貴賓,我們這是什麽家庭身份🚣🏿,我們家還有一個‘歷史反革命’呢👩👩👧👧。有關方面馬上讓南開大學去查,為什麽還沒平反?這一下就解決問題了👨🏻🦽。李政道對我們家幫助很大🦬。我的妹妹查瑗北大畢業,準備出國👩👩👦,李政道幫她申請去了哥倫比亞大學。”查英傳說。

穆旦平反之後,起到了一系列連鎖反應👩🏻🦽🩲,傾註了他大量心血的《唐璜》在1980年出版。當年送給穆旦《唐璜》英文原著的好友蕭珊(巴金的妻子)已經在1972年去世。

未來

到了1990年代,穆旦為人矚目是因為北師大的王一川和張同道在主編《20世紀中國文學大師文庫》的時候🦅,重排座次👳🏻♀️,把穆旦列在了中國現代詩人的第一位👨👩👧👦🕕。那套文庫另一處轟動的地方是🧎🏻♀️➡️,在小說家座次上👩⚕️,金庸被排在了第四位。非常有意思的是,穆旦和金庸是堂兄弟關系✂️,他們的先祖都來自浙江海寧袁花鎮的查家🕵️♂️。穆旦從未到過海寧,但他在所填表格“籍貫”一欄寫的都是“浙江海寧”🤌🏼。他的祖輩是從海寧移居天津。查良錚把“查”姓拆為“木”和“旦”,取筆名穆旦🤛🏽。查良鏞把“鏞”名拆為“金”和“庸”,取筆名金庸。兩位查氏後人用一種相似而又奇異的方式為自己在中國文學史上留下了名字。

我曾經去過浙江海寧袁花鎮🧑🏿🎓,那裏有一處“金庸舊居”,其中一部分空間用來介紹查家在袁花鎮的歷史📜,這一部分寫到了穆旦。查家是江南望族⬛️👨🏽🍳。舊居裏掛著康熙給查家題的對聯:“唐宋以來巨族;江南有數人家。”在清朝,最有名的是查慎行,他因文字而獲罪。查家人跟文字之間一直充滿故事🂠。

穆旦最近在大眾媒體上被傳播極廣的一次,是因為凡客誠品的老總陳年。

陳年年輕時就是穆旦的粉絲。他17歲時,在老家山西聞喜縣新華書店買了一本《九葉集》🍜,知道了穆旦。他曾經走在路上👩🏼🏫➡️,大聲朗讀過穆旦的詩👨🏼🚀🧑🏽🚀。他當時的女友給他讀過穆旦的《冬》🙃。這是上世紀80年代的事情。

陳年在2016年做了以穆旦為主題的T恤,其中一件便是大大的“查”字🕵🏻♀️。這是穆旦頭一回以這樣的方式為世人所見📡,陳年只選了四個人的作品印到自家T恤上——加西亞·馬爾克斯、穆旦👨👧、張愛玲✣、魯迅。這是他喜歡的作家。

T恤做出來之後,陳年上了一個節目,接受采訪。談到穆旦時😛🫱🏿,主持人說⛹️♂️,“這就好像我們看到周傑倫吧?”陳年回答,“穆旦應該甩周傑倫幾十萬條街吧。一百年後,大家肯定都還記得穆旦,周傑倫肯定就是垃圾了。”

這番言論一出🩰🈳,陳年在網絡上被周傑倫的粉絲怒罵,一時掀起軒然大波。

“主持人說到周傑倫時🚴🏻♀️,為什麽有這樣的反應?”我問陳年。

“這是自然反應,”陳年有些無奈地說,“這麽好的一個詩人👳🏽♀️,竟然通過這樣的事情被大家知道。”

“這件事對你有困擾嗎?”

“困擾談不上,只是覺得不可思議🦔。覺得這個世界👎,你很難把一個真相🫦,一個高低,和別人來討論🚶➡️,尤其和大眾討論,所以👱🏻♂️,只有我們自己知道就足夠了🏡。沒關系🧛🏻♀️,我們就身處這個時代裏☕️,我們的環境就是這樣。”

“你不怕得罪人?”

“為什麽要怕呢⇨🆑?我都安全地活了這麽多年了♒️,有什麽好怕的🦓。”

“為什麽要做穆旦的T恤?”

“就是因為我喜歡穆旦🫀。別人喜歡什麽我搞不清楚🤒🧒🏼,但我自己喜歡什麽我知道👩🏽💼🫱🏿,我就做我喜歡的。”

2016年🧑🏼✈️,查平回國的時候👌,陳年通過別人聯系上她🧑🏼🦳,請她吃飯,很少發朋友圈的陳年發了一張和查平的合影🧑🏿💻🪖,表達自己的欣喜。

南開大學紀念穆旦的詩歌朗誦會上,學生們念的最後一首詩是穆旦翻譯的奧登詩作《悼念葉芝》✊🏿:

跟去吧,詩人🫴🏻,跟在後面🚶🏻♂️➡️,

直到黑夜之深淵👨🏿🚒🔊,

用你無拘束的聲音/仍舊勸我們要歡欣;

靠耕耕一片詩田/把詛咒變為葡萄園,

在苦難的歡騰中/歌唱著人的不成功⏸;

從心靈的一片沙漠/讓治療的泉水噴射,

在他的歲月的監獄裏/教給自由人如何贊譽。

朗誦會結束,很多人都在跟查英傳和查平合影🫳🏻、聊天👸👨🏫。早些時候😑,我看到一位外語學院的學生上來跟查英傳說話🤥,使用的竟然是英文⚽️,她大概以為查英傳是在美國出生的ABC。查英傳馬上說🦸♂️,請講中文🥷。我在一旁看著這個場景,忽然覺得,在這一番熱鬧當中,有多少人真正懂得穆旦呢🧶?穆旦如果活到今天👍🏼🎈,他在會上又將如何發言?

穆旦在30歲的時候📘,寫過一首給自己的詩——《三十誕辰有感》,其中有這樣的句子🤝:

一個沒有年歲的人站入青春的影子:

重新發現自己,在毀滅的火焰之中。

查良錚和夫人周與良之墓

4月裏,我乘坐西郊線輕巧的有軌電車🤵🏼♀️,去往北京香山🧑🏽🦳,空氣在升溫,春天的氣息已經很濃郁🧑🏿🚒,車窗外,“綠色的火焰在草上搖曳”。在香山腳下的萬安公墓👨🏿⚖️🪗,我找到了穆旦和周與良合葬的墓。周與良在2002年去世。墓前有許多凋謝程度不同的鮮花,顯然最近有不同的人來掃過墓🤦🏽♀️。墓地的青石板上刻著穆旦的生平。墓裏面放著一套穆旦翻譯的《唐璜》。

在墓前,我想起2001年10月2日,88歲的北大歷史學教授周一良給自己78歲的妹妹周與良寫的一封信:

……幾十年來◻️,你與穆旦同辛苦、共患難👨🦳🌪,酸甜苦辣不知嘗了多少🥨。對穆旦而言,你是很大的安慰,對你而言也無愧於心💥。

我進一步想到,人死之後📭,都不會立刻被人忘記🧎♂️😊。但是後人記住你多久👵🏽,就大不一樣了👈🏿。像我這種歷史學家,也許三五十年以內,還會有人想到🦸🏽♂️,過此就無人問津了。自認科學家如愛因斯坦以及×××、×××等,他們的發明創造可以在更長的時間內為他們的後學所記憶,為人們所稱道。只有文學家以及他們的作品才能夠千百年為人傳誦🚄,可謂真正的不朽⏺。

我常常幻想,多少年以後🙇🏻♀️,“泰山情侶”的墓前🏄🏿,未必有人流連,而詩人穆旦的墓前🧏🏽♂️,千百年後還會有人低迴徘徊,不忍離去🧑🦼➡️。

(主要參考資料:《穆旦詩文集》(李方 編)《穆旦研究資料》(李怡、易彬編)《穆旦評傳》(易彬 著)《詩人翻譯家穆旦(查良錚)評傳》(王宏印著)《一個民族已經起來》《豐富和豐富的苦痛》等)