因為多年沒有新的重要文物出現,傅熹年任主任委員、耿寶昌任副主任委員的國家文物鑒定委員會10年沒有開過會了。

2018年從日本私人藏家手中動員回來了蘇東坡唯一真跡《枯木怪石圖》和趙孟頫的兩通書劄,三件文物共開價1.5億元。傅熹年參與了鑒定,認定其為真品,建議國家收購,但國家文物部門卻表示沒有這麽多的經費。最終,《枯木怪石圖》在佳士得拍賣行以4.1億港元被一位“神秘買家”買走,趙孟頫書劄也拍出天價,買家身份同樣沒對外透露。

遇到這些事,傅熹年總是很無奈,他覺得這些東西絕對該公家收藏的。就像他的主業本來是中國古代建築史,在一生中卻總是被一次次的運動打斷,後期又被書畫這個業余愛好“喧賓奪主”。

認識七十年了,他的清華同窗王世仁覺得他始終正派,不管是被打成右派時還是後來當了中國工程院院士,始終不以物喜不以己悲。

不過,傅熹年對一些事很不在意,但對另一些事又很在意。如說起梁啟超題贈給赴美留學的梁思成和林徽因的宋《營造法式》、梁思成畫的建築圖手稿清華建築系都沒有出錢收購,他冷靜的語調少見地變成了義憤填膺,為恩師梁思成如今所受到的這種“待遇”而憤憤不平。

師姐王其明覺得,傅熹年的“本行”雖是建築,但對書畫、古籍等精研很深,這有家庭的影響,也與他曾直接受教於“北梁(梁思成)南劉(劉敦楨)”有關,因此他能成為中國古典文化的通才。

這樣的文化通才,前有大師無數,後恐來者寥寥了。

1984年中國古代書畫鑒定組在故宮鑒定所藏書畫,前排坐者從左至右為:傅熹年、徐邦達、劉九庵。圖/受訪者提供

“望氣派”

說起傅熹年,同學王世仁和王其明印象深刻的都是“家學淵源”。

王世仁是傅熹年住上下鋪的兄弟,大學時曾去過傅家。那時傅家已經從“藏園”搬到西城區大覺胡同的一個小四合院裏。傅熹年的祖父傅增湘曾任北洋政府教育總長,自號“藏園老人”,家中藏書萬千。王世仁記得,連門道裏都堆滿了書,書房裏滿墻都是書櫃,放著“二十四史”等古籍。他印象最深的是希特勒的水彩畫集子,全中國就這一本。

傅熹年的父親傅忠謨是玉石鑒賞家,1951年調到文化部文物局工作。當時文物局剛成立,不少人是從外地調來的,住集體宿舍,周末常到傅家聚會聊天。其中,張珩、徐邦達和傅家世交啟功等人都是精研古代書畫的權威專家。他們閑談間說的都是古書畫,有時還展開辯論。有一次說到宋徽宗的柳鴨蘆雁圖,張珩說柳鴨是真的、蘆雁是假的,徐邦達和啟功不同意,後來確實在蘆雁上發現了問題。

年輕的傅熹年喜歡聽他們高談闊論,大家見他後生可教,有時也特地點撥他一二。張珩告訴他,要想了解中國古書畫,看兩本書就夠了,一本是日本人1937年出的《支那名畫寶鑒》,一本是商務印書館1936年出的《參加倫敦中國藝術國際展覽會出品圖說》(書畫冊)。張珩要他把厚厚的硬皮精裝書《支那名畫寶鑒》拿來,對照著書一幅畫一幅畫地為他講解,這回說不完下回繼續,他邊聽邊拿鉛筆在書上做記號。其中精品就畫一個圈,特別好的畫兩個圈。如宋代崔白的花鳥畫名作《雙喜圖》,旁邊用鉛筆註明“真跡”,還有一個“故”字,意為故宮藏。傅熹年到現在還保留著這兩本書。

傅熹年說,前人看書畫有所謂“望氣派”之說,鑒定書畫的關鍵在於見識真跡。那時,他得到了一個極其難得的機會。

1952年後,國家收購和個人捐獻的大量書畫古籍都集中到文物局(後來全部交給了故宮書畫館),有時會有領導和專家來參觀。每逢有這樣的好事,長輩們都不忘叫上他。

“人家當然不能專門為我開放,但是有領導來的時候,你在旁邊遠遠瞧著點,他看完了你過來探探頭,這還是可以的。”參觀時,還能聆聽到張珩、徐邦達等專家的現場講解。

就這樣,傅熹年看了大量名畫真跡,《千裏江山圖》《清明上河圖》《韓熙載夜宴圖》等如今如雷貫耳的“大IP”,他當時都見過了。

那時,傅熹年因為老進城往家跑,沒少挨團幹部的批,說他“貪戀資產階級家庭生活”。解釋只會招來更多的批評,因為古典文化當時被視作落後的東西,他索性就不解釋了。反正在學校裏,他對當全5分學生並不感興趣,但是重要的功課,例如專業課中的建築設計、建築歷史和基礎課中的素描、水彩畫,絕對是5分。

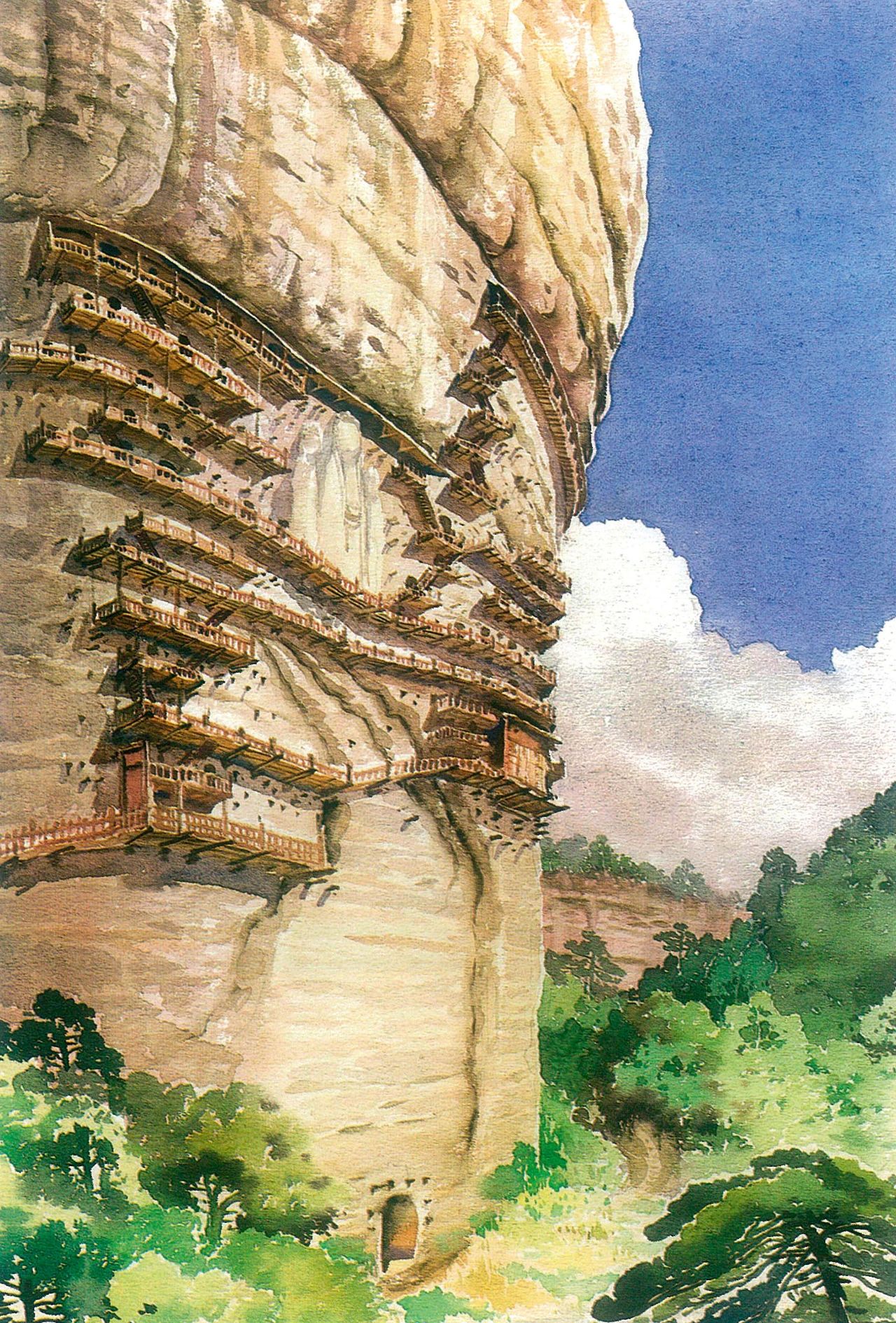

傅熹年作品:麥積山石窟外景水彩寫生圖。圖/受訪者提供

“畫透視圖是一絕”

傅熹年之所以進入清華建築系(當時叫營建系)學習,是因為高三時讀到梁思成關於中國古代建築和明清北京城的文章,萌生了搞建築史的願望。在清華時,他最欽佩梁思成的鉛筆單線速寫,徒手畫建築線條,又快又直。他曾借到梁思成旅歐時的速寫冊《拾遺》,內有對法國布惹阿城堡大樓梯的速寫等,反復臨摹。

他沒想到的是,四年級劃分專業時,清華營建系已改為純工科的建築系,沒有了建築史專業。他被分到工業建築專業,畢業後分配到中國科學院土木建築研究所。幸而1956年9月中科院與清華建築系合辦建築歷史與理論研究室,梁思成任主任,傅熹年被所在單位派到這個研究室工作,得以回到母校清華。他以為終於實現了研究中國建築史的夙願,但命運再一次捉弄了他。

反右運動中,因一些私下閑談被人揭發,他被劃成右派,1959年春下放建築工程部的北京南口農場勞動。

說起這次下放,他只淡淡地說工作是“放牛、養豬、種老玉米”。他覺得自己很厲害的是給母豬接生,十個八個呼嚕一下子就生出來了,“挺好玩的”。下放的近兩年裏,他抽空反復通讀了帶去的《資治通鑒》和宋《營造法式》。

1960年10月,他摘掉了右派帽子,返回單位。反右後,建築歷史與理論研究室已被清華撤銷,經梁思成聯系,傅熹年等非清華人員調到了建築工程部所屬的建築科學研究院建築歷史室。工作室的主任是梁思成,副主任是劉敦楨、汪季琦。傅熹年被編入民居研究組,參加了王其明負責的浙江民居調查。

王其明告訴《中國新聞周刊》,組裏有兩個能人,一個尚廓,一個傅熹年,兩個人手下都很有功夫。

建築科學院的圖書館搜購了很多建築方面的書籍,有的是外文原版的。傅熹年提醒王其明,其中有兩百年前歐洲建築師到鄉村采風所畫的建築速寫圖冊,還有一本日本的《百棟集》,一百棟住宅每棟都配了一張平面圖、一張剖面圖和一張透視圖,可以參考。王其明深受啟發,覺得浙江民居調查也可以這樣做。

傅熹年作品:浙江杭州上天竺民居寫生稿。圖/受訪者提供

王其明說,光畫平面圖、剖面圖不足以顯示建築物的優點,要畫透視圖,傅熹年畫透視圖是一絕。“他的表現能力特別強,圖畫得可帥了。他畫的那些民居寫生圖,有遠有近,有大有小,配上的那些樹也很好。因為他對國畫的見識也比較多,很有才氣的。”

王其明覺得傅熹年很有鉆勁兒。他是紅綠色弱,考清華建築系前就有意識地做“預習”,畫畫知道自己哪個顏色不準,就註意調整。她覺得,傅熹年被劃右派受打擊很大,但對他來說也算一個很特殊的成長環境,還收獲了知心的愛人。他劃右派後,要跟在文物出版社工作的女友分手,女友卻堅決不改誌向,他也毫不動搖,兩個人是等他摘了帽子後才結婚的。

除了畫圖,傅熹年的文史綜合能力也有了用武之地。在協助劉敦楨編寫《中國古代建築史》時,他開始用研究古建築的專業手法來考察一些重要古代名畫。

宋以前建築實物稀少,尤其是住宅全都滅失了,目前所見最早的古代住宅是明前期的,再早就只能求諸文獻、繪畫等,其中繪畫是形象資料,尤其重要。現存宋元繪畫中保存住宅資料最豐富的是張擇端的《清明上河圖》和王希孟的《千裏江山圖》。《清明上河圖》所畫的是北宋汴梁城鄉建築,以店鋪為主,兼有一部分住宅。畫中對建築物的構造、裝修細部都有精細的描繪,但因為畫面取景較近,在表現建築全景方面就難以兼顧。《千裏江山圖》則能加以補充,它是宋畫中表現住宅和村落全景最多的一幅。

封建王朝對住宅有嚴格的等級規定,傅熹年將這些規定與《清明上河圖》《千裏江山圖》中所畫的建築加以比較,發現大都是吻合的。那些簡單的小房子和孤立的工字形屋子可能是農民的住宅,面闊三件、歇山屋頂的可能是官僚住宅,沒有三間大門和歇山屋頂的大宅子則可能是沒有官職的大地主豪商的住宅或別墅。

傅熹年將這些研究成果用於建築史中,得到劉敦楨的贊許,他順便撰寫的《王希孟<千裏江山圖>中的北宋建築》等論文也陸續發表。

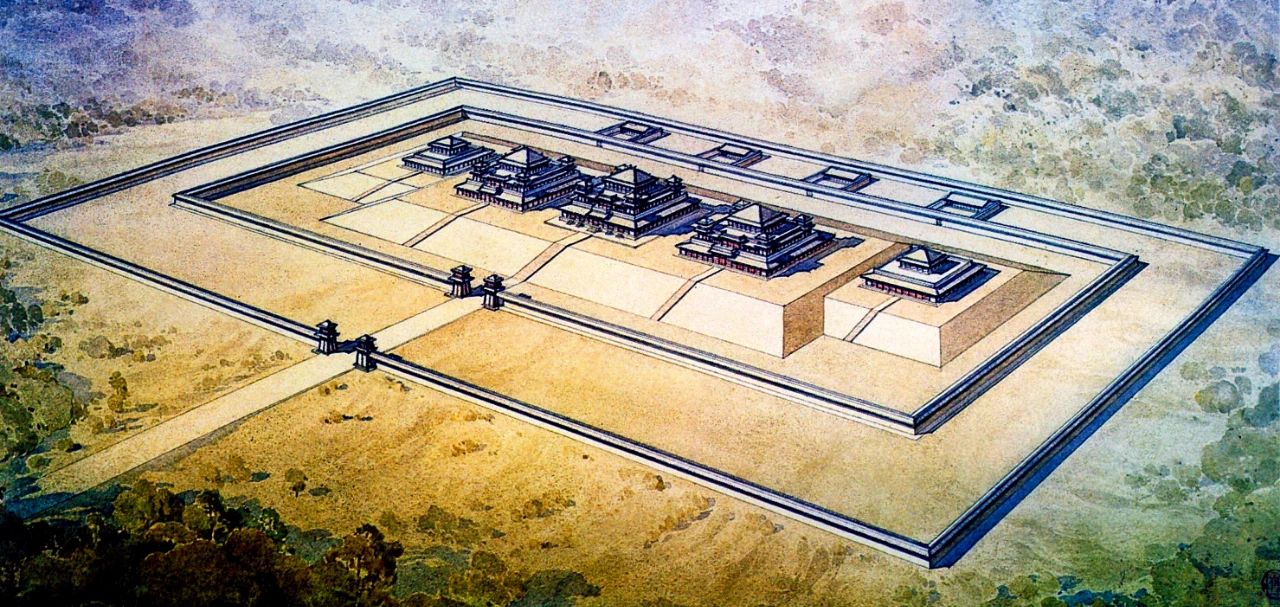

傅熹年作品:元大都大內宮殿延春閣復原圖。圖/受訪者提供

“精神會餐”

每次一有運動,專門跟“封資修黑貨”打交道的建築歷史室都是首當其沖,右派傅熹年更是在劫難逃。

“文革”開始後,傅家被抄,全家人掃地出門,擠住在大覺胡同一個大雜院中。傅熹年在建築科學院做了三年水暖維修工,平日逐戶維修,冬天燒采暖鍋爐。院裏的人想要暖和一些,他就把火燒得旺旺的。

燒鍋爐之余,因與啟功居所只有一巷之隔,他經常登門請教。啟功的圖書文物被他的學生以北師大紅衛兵的名義做了保護性封存,傅家則是掃地出門,片紙皆無,兩人只能靠回憶,以空對空,“精神會餐”。

有一次,啟功偶然從一個信封裏找到幾張“漏網”的敦煌寫經殘片照片,與傅熹年同看,說其中一張最好,書法秀美瀟灑,毫無職業寫經人的習氣。

這是一篇寫經的發願文。文中稱,自己發願要寫三千部《妙法蓮華經》,以為亡母“太原王妃”祈福。兩人都覺得“太原王妃”眼熟,但一時想不起是誰。

幾天後再見面,啟功高興地說,終於想起來了!武則天之父武士彟死後追贈太原王,太原王妃即武則天的生母楊氏。但武士彟還有其他子女,不能確定要發願寫經的就是武則天。當時無法查資料,這個疑問只能暫時擱置了。

1968年底“清理階級隊伍”後,傅熹年獲準回到人民隊伍中,隨全院職工整體下放河南的“五七幹校”。之後,建築研究院被撤銷,人員星散。傅熹年被分配到甘肅天水,在國家建委第七工程局的工程公司為技術員,再次離開了古建專業。

1972年夏,國家文物局籌備出國文物展覽,將傅熹年借調回京,又給了他一次重拾舊業的機會。他畫了很多供出國展覽的圖,包括根據唐長安大明宮含元殿等遺址實測圖繪製復原圖和彩色渲染圖。

這期間,他有了重新接觸古籍的機會,得以查了二十四史中的《舊唐書》和《新唐書》。啟功的圖書也已啟封,查了《資治通鑒》。他們都發現了寫經發願人為武則天的確切證據,英雄所見略同,彼此撫掌稱快,認為總算解決了一樁小公案。

但如果要寫成文章,當時卻頗有些“違礙”之處。因為這段歷史的背後,涉及武則天迫害同父異母哥哥致死、毒死外甥女等狠毒之事,以及她表面上孝心通天實際上卻公然汙蔑自己的母親與外孫亂倫。這在當時大捧“女皇”的情況下,實無異於自尋煩惱。

直到改革開放後,編《中國法書全集》,啟功和傅熹年都覺得應該收入武則天的這篇發願文殘段,傅熹年才寫出了這篇考證文章。因為無論如何,其中的書法之美,都不能不令人贊嘆。至今,這段發願文殘片的照片還壓在他書桌的玻璃下。

傅熹年作品:戰國中山王墓復原鳥瞰圖。圖/受訪者提供

鑒定全國公藏古代書畫

改革開放後,傅熹年結束了多年的漂泊生涯,得以回歸專業,右派問題也在1979年“改正”。但是,他仍然不能心無旁騖地搞專業,因為,80年代,他又“跨界”成為了中國古代書畫鑒定組成員。

全國古代書畫鑒定工作最早開始於60年代初。在周恩來的指示下,文化部文物局組成了鑒定小組,張珩為組長。張珩於1963年病逝,不久“文革”開始,這項工作就完全停頓了,直到1983年,才在谷牧的批示下重啟。當時決定,由中宣部下發文件,將鑒定全國公藏古代書畫作為一項國家任務下達。

1983年8月,中國古代書畫鑒定組正式在北京成立,上海博物館顧問謝稚柳和北京師範大學教授啟功任組長,謝辰生代表文化部文物局負責協調工作,組員有故宮博物院研究員徐邦達、遼寧省博物館副館長楊仁愷、故宮博物院研究員劉九庵,以及當時在中國建築技術發展中心建築歷史研究所任研究員的傅熹年。

傅熹年是在啟功、徐邦達和謝辰生的聯合推薦下進入這個組的,全組七個人中,六人都是七十往上的老專家,只有他是50歲的“小字輩”。

8月底,第一期巡回鑒定在北京啟動。首先在故宮博物院麗景軒鑒定書畫,以“文革”中的抄家文物為主。接下來,先後鑒定了北京市文物局、北京文物總店、中國歷史博物館、首都博物館和故宮博物館所藏書畫。

由於鑒定組大多是高齡老人,鑒定只在春秋兩季進行,每次三個月。《清明上河圖》《千裏江山圖》等名畫當然也要過一下眼,過完就趕緊收了,這些都是早已公認的國寶。

1985年、1986年上半年,鑒定組移師上海。在上海,發生了較大的意見分歧。

上海博物館所藏元代名畫中,有一卷題為趙孟頫所繪《百尺梧桐軒圖》。此圖絹本,青綠設色,畫的是園居閑適之景。圖中一人便服閑坐在梧桐軒中,旁有一童子捧茗,一使者抱琴,高大的梧桐樹環繞四周。全圖筆法秀雅,設色工麗。畫後有周伯琦、張紳、倪瓚等七人的題詩,都是元末名家。對此畫是否為趙孟頫所畫,傅熹年提出了不同看法。

這是他第一次目睹此畫實物。他註意到,位於畫幅右上方的款識“吳興趙孟頫”筆法滯澀,且從構圖上看畫幅右方頗顯局促,因而認為畫作並非趙孟頫作品,而是經過了剪裁,作者原款被裁去,“趙孟頫”的名字是後來添加的。

因為全國需鑒定的書畫作品很多,當時商定,鑒定組采取不爭論原則,將不同意見作為附註標註。謝辰生只負責協調工作,啟功沒有參加這次鑒定,參加的5個專家中,徐邦達、楊仁愷、劉九庵3人同意這個意見。最後的鑒定意見為,該畫為元人作品,但非趙孟頫所作。

鑒定組在沈陽工作時,也發生過較大爭論,尤其是對一些畫的年代分歧很大。

1986年後,徐邦達實際上不參加鑒定了,啟功也經常不來,劉九庵和傅熹年不得不負起主要責任來,大量的反對意見都是他們倆簽署的。

傅熹年說,並不是每一位專家都堅持自己主持收購的書畫為真,徐邦達就很大度,他替故宮收進的字畫,如果鑒定組認為是假的,他也認賬。

傅熹年還回憶,鑒定組開會時,他和劉久庵常坐在一起,互相交談。每次提出反對意見,總有人會問:你說不是他畫(寫)的,那你說是誰畫(寫)的?可能有感於此,一般鑒定時定其真偽就夠了,但劉久庵還進一步研究偽品,盡可能找出作偽者,如指出多件祝允明書法都是吳應卯、文葆光偽作的。劉久庵不但熟悉大名家,還熟悉中小名家,對一些名家的不成功之作,他往往能力排眾議定其為真筆。

巡回鑒定工作於1989年底結束,共過目全國6萬多件書畫作品。作為鑒定成果,出版了10冊《中國古代書畫目錄》,其中精品編成24卷彩色《中國古代書畫圖錄》。

鑒定工作結束後,傅熹年偶然翻閱舊筆記,起了對《百尺梧桐軒圖》加以考訂之心。因為這幅繪畫之精雅、題詩諸人的聲名之煊赫都給他留下了深刻的印象,為什麽一幅偽作卻會有七位同時代名家為它題跋?

通過研究題詩的內容和題詩的時間地點,他判定,畫上的梧桐軒主人應是張士誠之弟張士信。當時張士誠以富庶的平江(蘇州)為中心割據江浙11年之久,在遍布全國的元末起義烽煙中,這裏成了一個文學藝術獨盛的孤島。傅熹年認為,畫的作者應是當時居留在平江的一位名家,其畫風受到趙孟頫的影響。張士誠兵敗身亡後,收藏者不得不裁去原款,偽托趙孟頫所作,實是為了將畫作保存下來而不是為了欺世盜名。因此,此圖雖非出自趙孟頫,也有特殊的歷史和藝術價值。

巡回鑒定休會期間,傅熹年還於1987年秋赴美國考察了博物館藏中國書畫。考察是由美國華美協進社社長、翁同龢之孫翁萬戈安排的,原擬安排王世襄赴美,但王世襄將這一機會讓給了更熟悉書畫的傅熹年。

傅熹年歷時110日,參觀了紐約大都會藝術博物館、波士頓美術館等10個博物館,看了大量以前只見於著錄書和圖錄上的名作,大開眼界,歸後整理成《旅美讀畫錄》。

他此行最有成就感的,是在參觀美國華盛頓弗利爾美術館時,在一個普通庫裏發現了國寶級的南宋畫家夏珪真跡《洞庭秋月圖》。

畫上方用行楷題了“洞庭秋月”四字和一首七律詩,詩後沒有署名,最左側一株老樹幹上有不易察覺的墨書“臣夏珪”。弗裏爾1919年從中國購得此圖,但不知這是夏珪作品,將之與他所收大量明代浙派山水巨軸混在一起,未予重視。

傅熹年說,夏珪傳世之作多為方形或圓形小幅,偶有長卷,此圖是首次發現的掛幅,又是為宮廷所繪巨製,筆法簡練,蒼茫靜謐,意境深邃,表現出小幅不易發揮的氣勢,可謂價值連城。

“鑒定中有世故人情”

1994年中國工程院成立,傅熹年成為土木水利建築學部的院士。

“他這個人學問非常深,為人平和,不背後褒貶人,只低頭做自己的工作。過去挨了那麽多批判也無所謂,當了院士好像也沒有特別高興、覺得了不起。”王世仁告訴《中國新聞周刊》。

2010年,北京成立了歷史文化名城保護委員會,傅熹年和王世仁都是委員會成員。王世仁說,傅熹年在學術問題上比較慎重,經常說一些比較中性的意見。

2005年啟功去世後,傅熹年接任了國家文物鑒定委員會主任委員。

啟功曾寫《書畫鑒定三議》,總結書畫鑒定工作的心得。他說,書畫鑒定有一定的模糊度,偉大的鑒定家要敢於承認自己不懂。他還說,“鑒定中有世故人情”,有可能因種種阻力作出“屈心”的鑒定。對於這些阻力,他據所知的真人真事總結出八條:一皇威,二挾貴,三挾長,四護短,五尊賢,六遠害,七忘形,八容眾。

傅熹年認為,這既是學術之論,也可以說是啟功作為鑒定委員會主任委員對鑒定工作的意見。這些意見,也是傅熹年工作的指南。

2013年滿80歲後,當了近20年工程院院士的傅熹年轉為資深院士。他開玩笑說:“開會不找我了,也沒有選舉和被選舉權了。”

幾年前他的夫人去世了,兩個女兒也都不在身邊。他家裏放著妻女的照片,其中一張是20年前小女兒婚禮上的照片,夫人身著禮服裙和女兒合照,美麗優雅。玄關旁懸掛著傅熹年祖父的小幅畫像和父母親的照片,祖父的畫像是徐悲鴻畫的。

疫情前傅熹年每個工作日都去中國建築技術研究院建築歷史研究所,畫大圖、整理文稿。疫情後每周去一兩次,平時就在家裏的電腦前工作。他目前在做“中國古代宮殿”的課題,已經寫了好幾萬字了。他說,雖然已88歲了,仍然要在梁思成、劉敦楨兩位老師開拓的古建道路上繼續奮進。

至於“掛名”了15年的國家文物鑒定委員會主任委員,他說,目前年近九旬,精力日衰,“只能靜待後賢交班而已”。