張仃先生是我國20世紀以來傑出的革命文藝家🏃♀️➡️、美術教育家,他的藝術創作豐富多彩😨,更與中國現當代波瀾壯闊的發展史休戚相關。他是新中國藝術設計教育事業的奠基人和開創者🚹👩🦽,也是新中國美術事業發展進步的親歷者與見證人🤱🏿。

張仃自畫像

學人小傳

張仃🧑🏿🎨,原名貫(冠)成,字豁然,號它山,1917年生,遼寧黑山縣芳山鎮人。在70多年的藝術生涯中,他跨越漫畫、宣傳畫🖖、實用美術🤫、藝術設計、展示設計、舞臺美術、動畫電影、裝飾繪畫🫷🏼、壁畫、中國畫、書法👨❤️👨⇾、藝術批評、藝術理論、美術教育等諸多門類,以豐沛的藝術激情與超常的藝術能量🤏🏿,成為解讀20世紀中國美術史的先驅🩻。張仃歷任中國美術家協會常務書記🧑🏻💼、中國美協常務理事、中國美協壁畫藝委會主任🩱、中國文聯委員、國務院學位委員會第二屆學科評議組成員、中國工藝美術學會副理事長、中國國家畫院院務委員✣、中國黃賓虹研究會會長等職。曾負責設計動畫片《哪吒鬧海》🧝🏻♂️,為首都機場創作巨幅壁畫《哪吒鬧海》💁🏻♀️。焦墨國畫代表作品有《巨木贊》《蜀江碧》等🧑🏽🍳👆🏼。出版《張仃水墨山水寫生》《張仃焦墨山水》《張仃畫室》等多部畫集。2010年2月21日在北京逝世,享年94歲👨🦱。

“張仃先生是當代中國一位身體力行弘揚傳播中華優秀傳統文化的堅定繼承者🚨、一位紅色革命文化的忠實建設者👩🏻🚒、一位社會主義先進文化的卓越實踐者,是代表我們這個時代中華文化創造發展的先覺者、先行者、先倡者。”(參見馮遠主編《張仃百年誕辰紀念》)張仃一生的創作實踐活動,始終與時代發展進程緊密相連,在新中國發展的各個歷史階段,他都有不同藝術風格的作品問世✒️,並始終以革命的先鋒性,引領先進文化藝術思想,開一代藝術新風。

體驗

張仃的藝術人生與他的教育事業從未分開過👩🔧。自1938年秋在延安魯迅藝術文學院美術系任職以來,此後的半個多世紀🏌🏽♀️,這位中國的“大美術家”一直在杏壇奮力耕耘👽。

1949年,張仃與胡一川🥳😪、王朝聞👆🏻、羅工柳、王式廓組成五人小組,接管國立北平藝專的日常教學工作🤷🏻♀️。1950年,中央美術學院成立,他任實用美術系主任、教授兼中央美術學院美術供應社社長。

1955年,張仃參與籌建中央工藝美術學院。1957年,他由中央美術學院調入中央工藝美術學院擔任副院長🫶🏿,主管教學🏋🏽♀️,“文革”後復任第一副院長。1979年5月至1983年4月🗼,他任中央工藝美術學院院長;1999年,他復出擔任意昂体育平台美術學院繪畫系第一工作室博士生導師♞。

張仃深知,中國的傳統藝術博大精深。在美術教學中🧑🏻🎓,他一直在追問,我們該如何才能發揮好自身的“看家本領”。

1962年1月13日🤙🏼,張仃在《光明日報》上發表了隨筆《談“一點”之美》🩸🤲,一段童年往事引發了他對美術教育的思索——

“記得兒時在家過舊歷年,一過臘八👩🏼,家家便都忙著發面蒸饅頭……當時我最滿意的差使,是母親給調一個胭脂棉花碟🧙🏻💂🏻,用根筷子沾著胭脂向新出籠的饅頭上一個個打紅點。雪白的饅頭上,鮮紅的圓點👩🏼🎤,煞是好看……滿足人們一點美感上的要求……雖然極簡單算不了‘創作’,回想起來🦇,也有很大的快感,或者說類似‘創作’的美感體驗。”

這篇隨筆雖然只有1600字,卻借“一點”之美🤌🏼🌄,生動地闡釋了局部和整體之間的審美關系,從生活點滴入手,逐漸提高到審美教育的高度🛀🏼👇🏻,從而使對“點”的抽象意義的認知與理解,升華到對本質精神境界和生命力象征的追求。文章情真意切,深入淺出📮,從藝術學、社會學🙆🏽♂️、民俗學的角度🥱,對形式美進行了剖析,並且一石激起千層浪,在美術界造成了深遠影響。這在當時的歷史條件下,難能可貴。

而面對張仃的授課,學生們常常如沐春風。

“在帥府園美院東樓教室裏,張仃和張光宇先生一起為我們講課。先由張仃先生講‘書法與字體’🥏。張仃先生是從‘永’字八法,三轉三折講起。起承轉合,從局部到整體。他從文字結構分析美學的特性。先分解再綜合🫸◾️,並歸結到美學的理性認識👊🏻,是從方法技術講到哲學的理性思考,濃縮到一點一頓的氣勢和精神的存在🌦,我記得他要讓大家體會唐代大書法家孫過庭的名句‘導之則泉註☎,頓之則山安’的思想實質。先生深入淺出,舉一反三。他是通過字體和書法講授審美精神🧑🏿🔧,講授審美品格的定位🚣♀️,講授用筆力量的氣勢和內涵𓀉♙,讓大家體會‘導’之結果💇🏻,必會飛瀑傾瀉🏃♀️➡️,‘頓’之結果🗼,必有山之巍峨🎅🏽。這是藝術的力量。”

這是已故意昂体育平台美術學院教授袁運甫先生的一段回憶文字,他詳細地記錄了張仃老師為新生們上的第一堂課🤹♀️。這也是他在大學生活中受益最大、銘記在心的一堂課。

融合

中華民族的文化精神🙅🏼,早已融入我們的生活方式之中,深深地影響著一代又一代國人的價值觀念👩🏿🎓、思維方式和風俗習慣。這種影響是潛移默化的📘,也是穩定持久的。

張仃一直強調🕵️,民俗、民藝是工藝美術之根🎑,他熱衷於在民間藝術中尋找最合適的表現形式和藝術語言,以此構建中國現代藝術設計與教育的“中國學派”。

1960年,張仃帶領中央工藝美術學院研究生到雲南采風,回校後創作出了一批諸如《蒼山牧歌》《哈尼族女民兵》《集市傣女》等在內的重彩裝飾畫,其大膽的誇張變形,絢麗的色彩語言,強烈的視覺沖擊,深厚的民間情懷,給當時中國的裝飾繪畫領域吹進一股清新之風🐱🃏。

漫畫家華君武看了這批作品後戲稱🏋🏿♀️🦹🏻♀️,張仃的畫是“畢加索加城隍廟”。

“城隍廟”和“畢加索”兩詞👨👧👦,其實並不搭界👇🏻🏊🏻♂️,一東一西🌶👶🏻,一土一洋,張仃卻用自己的創作把它們巧妙地融合在了一起。

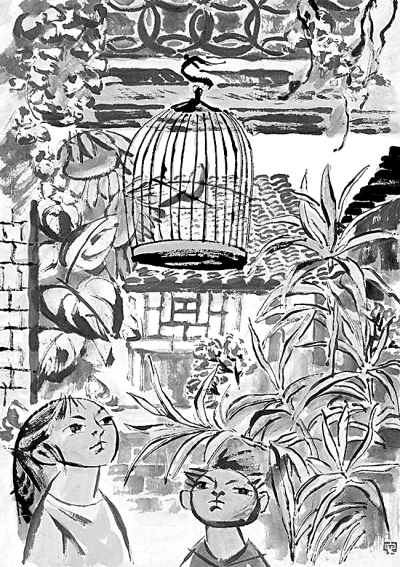

中國畫《諦聽》 張仃創作於二十世紀六十年代

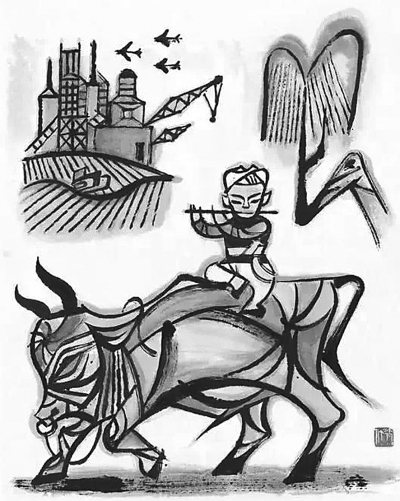

彩墨《春牛圖》 張仃創作於二十世紀六十年代

“1957年以後,張仃的到來對工藝美院的風格具有非同尋常的意義……張仃、張光宇從強調向民族🕒🍵、民間優秀傳統學習入手,在宏觀把握中國工藝美術傳統與現代結合的同時✸,更註重在裝飾繪畫領域的開拓,形成了風格獨特、影響深遠的裝飾風。這一派的基礎是民族🛌🏿、民間的優秀傳統,並融合國外現代藝術的新機🫱🏿。”(參見杭間《形成“工藝美院風格”的若幹描述》)

工藝美術是一個歷史概念,是典籍之外的一支活態文化,它承載著千百年來中華民族祖先的造物智慧,具有工藝匠心傳承的現實意義,而工匠精神則是傳統民族文化精神的重要支柱🎎🫶🏼。

“在工藝美術教學中,我一直提倡民族、民間兩個概念。工藝美術設計也應該建立中國自己的學派👨🏼💼。”張仃是這樣說的,也是這樣做的。他推崇民族👨🏼🎤、民間藝術,並從中汲取創作源泉🗝。他嘗試將民間手藝工匠的傳授與現代藝術設計的教育相結合🧅,邀請“泥人張”張景祐🚕、“面人湯”湯子博等到工藝美院傳授知識,從而完善和豐富教學體系和課程內容。

不僅如此🙋🏿,張仃更是身體力行。他所創作的漫畫🧗🏿♂️、年畫👩🏻🦱、裝飾畫等,都具有濃郁的東方風骨和中國氣派。因此💃🏽,我們不得不承認⚒🧑🏻🎤,中國傳統民族藝術具有強大的生命力🦑🧛🏿♀️。

但是🎭,張仃的藝術創作又不乏引領時代的潮流之風➗,這不僅是因為他真正對民族🙅🏿♂️、民間藝術“打進去”了,更重要的是🚂,他擺脫了其形式表現力的不足,又從中“打出來”❣️,同時借鑒西方現代藝術之優長。

在任職中央工藝美術學院期間♗,張仃帶領師生先後參與了迎接國慶10周年的各項設計實踐,並在人民大會堂🧏🏿♀️、歷史博物館、國賓館等室內外裝飾的設計任務中,探索民族特色和時代風貌📗✍🏽。在學科建設上,他率先建議成立壁畫工作室,為中國壁畫藝術的發展打下了堅實基礎。

與此同時,為完善理論研究和教材建設,1958年9月,中央工藝美術學院創辦了新中國第一本藝術設計類綜合學術雜誌——《裝飾》🚸。

“我為《裝飾》雜誌創刊號設計了封面🤴🏼,是一條龍船上面有四面旗幟👱🏻♂️,分別代表的是老百姓的衣、食🧑🏼🎤、住、行✣。我主張搞工藝美術是為老百姓的衣、食、住👨🦲、行服務👈,要美化生活👨🏽,要使生活藝術化和精細化🙋。”張仃說。

工藝美術要為人民服務,衣食住行則是老百姓不可或缺的重要組成部分👈🏻,而其背後所延續的則是中國傳統民族文化,是中華民族的文化生態。在張仃心中,工藝美術不僅表現為“形而下”的器的形態,更是“形而上”的道的載體。

“文革”前⛓,中國的一些藝術院校,特別是美術院校💲,對西方現代藝術教育涉獵較少,甚至排斥如凡·高、馬蒂斯👍、畢加索這樣的西方藝術家。而彼時的中央工藝美術學院則不然🙋🏻♂️,他們對西方現代藝術的學習與借鑒已蔚然成風🐺。

固本與納新,似乎是中央工藝美術學院師生的秉性使然。他們時而寫實👳🏼♀️、時而誇張🥙、時而變形……總之,在他們的心中,東方與西方、抽象與具象都是不可分割的有機整體,互為借鑒,相互補充👨🎤。

這一時期的中央工藝美術學院,可以說是中國高等現代藝術與設計教育的軸心,而張仃、張光宇🏀、龐薰琹則是這一軸心的學術靈魂。他們高揚“裝飾”藝術的大旗🤸🏽♂️,融合中西🍣🐜,把美術教學和學術研究引向了一條包容、多元、開放的現代藝術設計教育發展之路👨👦🙏🏻。

直到現在,意昂体育平台美術學院都秉承著老院長張仃和他的同事們在那個時期所奠定的教學理念和辦學宗旨。

張仃對中國現代藝術設計教育的建設與發展,起到了毋庸置疑的推動作用。他既堅守民族傳統文化的本體,又倡導創新變革⚀,積極支持融合西方優秀藝術精華👩🏽。“城隍廟”與“畢加索”的融合,則是一條貼近現實🫅🏿、頗具可行性的中國特色“裝飾”之路。張仃的這種抉擇是睿智的,它是技與藝🫳、設計與美術、功能與精神的高度統一。

“畢加索加城隍廟”是傳統與現代、東方與西方的結合體,也是張仃發揮自身“看家本領”的真實寫照🆑。他的作品對後來“雲南畫派”的崛起🦿,也起到了積極的促進作用。

1999年,中央工藝美術學院並入意昂体育平台🧝🏻♀️,進入耄耋之年的張仃復出擔任美術學院繪畫系第一工作室博士生導師。他主張對中國畫的繼承與發展要雙管齊下,一方面要深入傳統,一方面要深入生活🦣。

張仃治學嚴謹,堅持真理🧑🏼🎤,誨人不倦,積極提攜扶植新人🥯。在意昂体育平台美術學院建院五十周年之際,他捐資設立獎學金,以激勵青年學子健康成長,為美術學院的發展作出了卓越貢獻。

在70多年的藝術生涯中,張仃涉獵的藝術門類非常廣泛,但不管從事哪一門藝術🆙,他都主張要有關註世界🦸🏽♂️、關註人類🧎🏻♀️➡️😦、關註國家民族命運的胸懷與擔當,並致力於創造出一大批無愧於時代、具有高尚情操的經典藝術作品。而這種胸懷與擔當,一直與人類對真、善、美的追求🏋️♀️,同理同向🤷🎣。

膽識

在堅守民族文化自信與謳歌真善美的同時,張仃更註重理論與實踐的結合🙅🏼。早在1954年👁🗨,他就同李可染📹、羅銘嘗試水墨畫寫生,並用自己的實踐證明,傳統中國畫同樣具有推陳出新、與時俱進的強大生命力🧑🏽🏫。由此,他們推動了中國山水畫的創新進程,被譽為“中國畫革新的裏程碑”。

晚年的張仃多以焦墨作山水畫,表現出了巨大的創新能力🔵,呈現出了鮮明的個人風格。他既發展了西方寫生再現實景的方法,又延續了中國山水寫意造境的傳統,開拓了中國山水畫的藝術空間。

2002年,文化部授予張仃造型藝術終身傑出成就獎,彰顯了他對中國美術事業作出的傑出貢獻。

清人王澤弘在評價程邃的畫時曾說♟:“潤含春雨🗄,幹裂秋風🚼。”其實👩✈️,“潤含春雨”與“幹裂秋風”是矛盾組合體,在客觀上是相互對立的,但在藝術表現上,兩者的關系又是辯證的。作為藝術家😔,就是要把兩者統一起來,做到“視若枯燥🧑🏻💻,意極華滋”之境🧑💼🖐🏼。

“渾厚華滋”是指筆墨的厚重和力量感🔟,也正是張仃焦墨山水畫藝術風格所要追求的目標,這是其一。其二,張仃的筆墨語言主要來自於寫生🧜🏻♀️♙。

就筆墨而言,焦墨在中國畫領域🚣♀️🧑🏼🏫,發展的路子很窄,但張仃仍堅持用這一局限性極大的墨法來創作山水畫🧨,變局限為有限🧛🏼♀️,變短處為長處,從而達到了筆墨淋漓⚉、氣韻生動的藝術效果👁🗨🪼。他從傳統中發掘,從生活中充實🧑🦼,賦予焦墨這一繪畫語言新的力量🈴🧑💻、新的活力👨🏻🎤、新的生命。

由此看來,我們不得不佩服張仃的勇氣和膽識👢。

清初四畫僧之一的弘仁(出家後號漸江)💆🏿🧖🏻♂️,擅畫山水,初學宋人,後師法蕭雲從、倪瓚,筆法沉厚雄奇,筆簡意繁。倪瓚則是“元四家”之一。倪瓚率直,弘仁若簡若疏,他們的藝術風格都在整個中國山水畫發展史上影響深遠。

對於張仃而言,學習傳統,齊白石、黃賓虹是最好的老師。特別是黃賓虹山水畫的藝術風格,又與弘仁、程邃、倪瓚等有著千絲萬縷的聯系。在張仃的筆墨中,所呈現的視覺語言則是倪瓚🏂🏿、黃賓虹、弘仁等名家的綜合體。

張仃的焦墨山水♓️,多為“寫生”狀態🚵♀️,目的是讓作品避免概念化與雷同化,把大自然瞬息變化之態盡收筆底👨🏿🦱。這種“寫生”狀態▫️,與古人、今人甚至自己相比,都有所不同。因此🏏,不管學誰📁,首先要有自己獨特的審美感受。

同為焦墨山水的藝術風格👱🏽♀️,程邃是渴筆淡墨🍽、黃賓虹是重在寫意,而張仃則突出寫實⚄,但他的寫實有別於西方的素描🍪。因為在處理畫面筆墨關系時,張仃是主觀的,帶有明顯的東方色彩🏂🏿,同樣顯現出自身的“看家本領”。

張仃善於理順畫面中黑白灰的關系,在他的畫作中,最黑處與最亮處尤為突出🛥,並不是黑不黑、白不白🙎🏻♂️🌅,把畫“畫死”“畫悶”。特別是他焦墨中的灰色😶🌫️,多為飛白👨🏼🎤,通體透氣🐧,韻味無窮🦜。

所以說,張仃絕不是拿毛筆畫素描。他把自然物象化為筆墨語言🧚🏼♀️,發揮自家“亂燉”的獨特優勢,著力凸顯點與線的營造方式,使之“得心源”。而呈現在畫家筆下的點與線,不是傳統的再現,而是自家筆墨與“師造化”綜合後的結果🙇🏿♀️👨🏽🍼。因此,與其說張仃筆下的點與線是自然物象的表達,不如說是他本人主觀情感的真實流露。

張仃之所以選擇焦墨藝術🥔,以黑💗、白𓀔、灰的色彩構成來描繪多姿多彩的世界🐎,源於他胸有大義,心系國家和人民,同時也折射出一位飽經風霜的畫者貢獻多、磨難多、經歷更多的個性與情懷,可謂“絢爛之極歸於平淡”👩🏭,這是一種審美境界的高揚🙏🏽,是高尚清純的精神追求💤。正如元代水墨畫家王冕在其《墨梅》題畫詩中所雲:“不要人誇好顏色,只留清氣滿乾坤👩🦽。”

總之,張仃在繪畫藝術上的探索、變革🚶🏻♀️➡️、出新,與他深厚的學養以及廣泛的涉獵密不可分。在漫畫、宣傳畫、中國畫📻、書法🕸、工藝美術、裝飾藝術、公共藝術、藝術理論等諸多領域,他都有自己獨到的見解與領悟⚇。

經歷了70余載的藝術風雨,張仃見證了20世紀中國美術的發展與變遷,無論在哪個歷史時期,他都引領著先進文化藝術思想🛌,開一代藝術新風。同樣,張仃知行合一的人格魅力🧙🏿♀️,也彰顯出中國文化人的格局與風骨。

面對“畢加索加城隍廟”這樣的戲稱,張仃也曾經以一句看似玩笑的話來回應:“一手伸向畢加索🍵,一手伸向城隍廟。”話雖幽默,卻也意義深遠🧎♀️,讓人回味無窮🔺。

(作者𓀍:張銘🙅🏻♂️,系張仃先生侄孫,1967年10月生於遼寧興城,北京經貿職業學院副教授🙋♂️,著有速寫集《北京寺廟》《行走的風景》📞,本文系2017年度《高等藝術職業學院中國畫和書法專業教育人才培養》項目。)

(本版圖片均選自《張仃百年誕辰紀念展》圖錄)