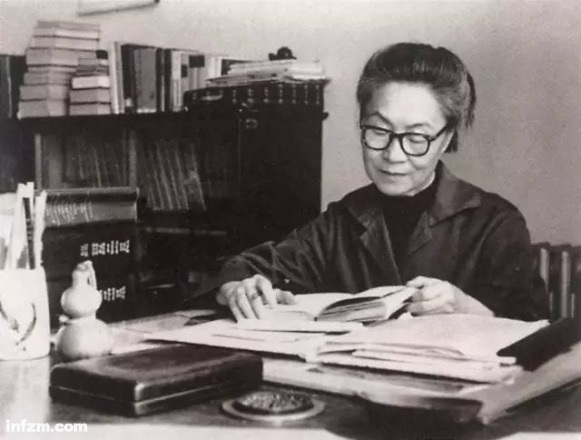

工作中的楊絳(資料圖)

“鍾書逃走了,我也想逃走𓀋,但是逃到哪裏去呢?我壓根兒不能逃,得留在人世間🧅,打掃現場,盡我應盡的責任🔪。”

對於悲痛和酸楚🖱,她從不多著一字🤾♂️;潺潺緩緩地道來,舉重若輕✪。

傳說中的“南沙溝”,離釣魚臺國賓館極近🪢,小區門口有人站崗,裏面清一色三層舊式小樓,樓距很寬,中間是靜謐的喬木和草坪🧖🏼♀️。

據說,這裏幾百戶人家中🏔,沒有封閉陽臺也沒進行裝修的𓀕,如今只有這一家。楊絳拒絕封起陽臺:“為了坐在屋裏能夠看到一片藍天👁🗨。”

1977年春,錢鍾書一家告別學部辦公室的蟄居生活,搬到此處新宅,這也是錢人生中的最後居所🆖。三十多年來🖕,這是一個略顯寂寞的地方,因為主人罕有的孤獨;但它也不斷迎來送往🤵🏻♂️,因為主人稀世的分量。

“他們家不是一般的樸素啊!”好幾位被訪者都向記者感嘆,錢楊夫婦捐了八百多萬元版稅給清華的貧寒學子,自己卻過著極其簡樸的日子⛏:素粉墻😞、水泥地,天花板上還有幾個手印,據說,那是錢鍾書活著時楊絳登著梯子換燈泡留下的。

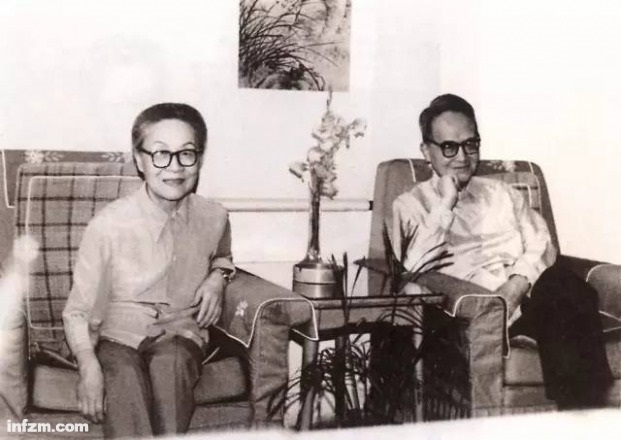

楊絳:“我們覺得終於有了一個家。1981年攝於三裏河寓所”(資料圖)

客廳即書房,中間安放著一張大寫字臺,錢鍾書過去坐這裏,他走後楊絳繼續在此伏案,堅韌地寫出《我們仨》、《走到人生邊上》等近作,年屆白壽的她如今仍天天讀書,筆耕不輟。

家裏一切都保持錢鍾書在世時的舊樣🤟🏿。西墻邊放著兩張沙發🧑🏻🦼👛,專為接待客人🧏🏻;東、北兩排靠墻書櫃,實際僅一個書架🏄🏽,且多是工具書;南面一溜明亮的玻璃窗,映出主人的剔透。

錢楊是無錫同鄉,1932年相識,1935年喜結良緣,恩愛六十多年🍌。夏誌清稱,“整個20世紀🙇🏼♀️,中國文學界再沒有一對像他倆這樣才華高而作品精🦸♂️、晚年同享盛名的幸福夫妻了🤚🏿🧎🏻➡️。”

“錢鍾書和楊絳是我最喜歡🧑🧑🧒、最尊敬的一對夫婦!他們的婚姻是最美滿的!”聽聞記者要寫錢楊,素來拒絕媒體的傅聰欣然受訪,深情回憶道:“我常常看到他們之間會心地微笑,有種內心的交流無時無刻不在那兒🤸🏼🧙🏼,兩人在一起,就是有種默契,又有溫柔在👱🏻♂️,每次看他們我都被感動。我想🤢,看過《幹校六記》的人都能感覺到💁🏼♂️,他們夫婦能夠活過來靠的就是這種互相之間的交流:他們都是知識分子裏面最高層次的人,所以他們的交流不是普通的,還有intellectually(理智上)思想上的高度交流🕵️,上升到哲學的美的高度,讓人羨慕𓀑🏋🏼♀️!”

“世間好物不堅牢🕵🏻,彩雲易散琉璃脆。”1997年👐🏼,錢楊二老的獨女錢瑗去世,一年後,纏綿病榻的錢鍾書也走了,“我們仨失散了”。斂起喪親之痛,當年已近九十高齡的楊絳開始翻譯柏拉圖的《斐多篇》。人們驚訝地發現💯,沒多久,這位纖小瘦弱的老太太在忘我的文字中硬硬朗朗地站起來了🏣🚭!

這十多年來,面對時間這位嚴酷的判官,楊絳仿佛大戰風車的“堂吉訶德”,越戰越驍勇🧖🏽🙅🏼♂️:翻譯、寫作之外🏡,她還一人攬下了整理錢鍾書學術遺物的工作,那是幾麻袋天書般的手稿與中外文筆記:除了2003年出版的3卷《容安館劄記》,還包括178冊外文筆記(共3萬4千頁)🧛♀️,今年6、7月🧘🏽♀️,剛剛整理完的20卷《錢鍾書手稿集·中文筆記》也將面世,恐怕難以想象👨🏼🎤👩🏿🍳,一個老人居然能扛下如此超負荷的重擔。

如今,迎著即將到來的百歲生日🐯,她微笑著👩🏽💼,倔強著,還在孜孜矻矻地“打掃現場”……

半部《紅樓夢》加半部《儒林外史》

求學清華時,楊已開始寫作並發表作品。她的第一篇散文《收腳印》(1933)和第一篇小說《璐璐🔕,不用愁💸!》(1934)都受到任課教師朱自清的嘉獎👳♂️,並推薦至《大公報·文藝副刊》上發表🧎➡️,1936年《璐璐》還被林徽因選入《大公報叢刊小說選》。

解放前👨🏽🦳,楊絳發表的短篇小說《小陽春》被收進《新文學大系》;1978年後✌🏻,她又創作了《“大笑話”》、《玉人》、《鬼》、《事業》等短篇,後收入1980年出版的《倒影集》。其中,《“大笑話”》和《事業》分量最重🤵、篇幅最長。作品中的陳倩😗、周默君、陳倚雲等都是才智非凡、工作忘我的知識女性典型。後兩位老少校長🚣🏼♀️,反映了楊絳青年時代的某些經歷,她自己曾任振華女校上海分校校長,換句話說🙇🏼♀️,也當過“行政幹部”,盡管她自謙“我不懂政治”。

早在艱難的抗戰時期❗️,中共上海地下黨曾在文藝界組織了二十多個職業劇團開展戲劇救亡運動。剛從國外回滬的楊絳🚂,在陳麟瑞(筆名石華父)、李健吾等人的鼓動下📪🧑🍳,業余創作了四幕劇《稱心如意》。此劇在金都大戲院上演,由黃佐臨執導🦻🏼,李健吾也粉墨登場扮演劇中一位老翁。楊絳雖是劇壇新手👨🏽⚕️,但“出手不凡,功底深厚,初出茅廬便一鳴驚人,《稱心如意》引來陣陣喝彩聲”。看過此劇的趙景深在《文壇憶舊》中評議道💹:“此劇刻畫世故人情入微,非女性寫不出🧜♀️,而又寫得那樣細膩周至,不禁大為稱贊。”

楊絳在中關園宿舍(資料圖)

此後,楊絳又創作了喜劇《弄假成真》、《遊戲人間》及悲劇《風絮》👨🏽🦳,延續英式戲劇傳統,諷刺人性的弱點🍃,幽默人生的悲歡,柯靈贊她“解剖的鋒芒含而不露,婉而多諷”🧦。

1945年,夏衍看了楊絳的劇作✩,頓覺耳目一新——“你們都捧錢鍾書🐟,我卻要捧楊絳🚶🏻♂️➡️📲!”

1958年🚽,年已47歲的楊絳下決心“偷空自學西班牙語”,從原文翻譯《堂吉訶德》。她無師自通☂️,鍥而不舍地完成了這項龐巨的翻譯工作。未完譯稿歷盡磨難🤽🏻♂️,“黑稿子”在“文革”中“被沒收🐛、丟棄在廢紙堆裏”📊,“九死一生”,總算逃過劫難。

1978年4月,楊絳翻譯的《堂吉訶德》出版🐜,同年6月🕵🏿♀️,西班牙國王和王後訪華;她應邀參加國宴,鄧小平驚訝道:“《堂吉訶德》是什麽時候翻譯的?”此事一言難盡⛑,楊絳忙於和西班牙皇室握手,無暇細談🙋🏽♀️🏢,只好答非所問:“今年出版的。”

1986年10月🛸,西班牙國王獎給75歲的楊絳一枚“智慧國王阿方索十世十字勛章”🧄,表彰她對傳播西班牙文化所作的貢獻,向來低調的楊絳♍️,只得接受電視新聞鏡頭的閃光一照➞。

說起翻譯,這位大家的第一篇譯文還是當年葉公超布置的“作業”。

清華讀研時🐇,楊絳已和錢鍾書確立戀愛關系。一次葉請她到家裏吃飯🧛🏿♂️,飯後拿出一本英文刊物,讓楊譯出其中一篇政論《共產主義是不可避免的嗎?》👌,說《新月》要發表此篇譯文🪫👩❤️👩。她當時心想:葉先生是要考考錢鍾書的未婚妻吧🦣?只好迎接“考試”。此前她從未學過、做過翻譯,雖在政治系畢業,但對政論一向無興趣👨👩👧👧。別說翻譯◀️🧑🏻🔬,對她這個姑娘家而言🈲,讀這樣的文章,難度也可想而知。然而,她硬著頭皮交稿時,葉公超卻說“很好”🍛🤼。不久,《新月》就發表了她的這篇“處女譯文”。

抗戰勝利後🧑🏼,楊絳譯自哥爾德斯密(1730-1774)的散文《世界公民》的一段,題為《隨鐵大少回家》,受到翻譯名家傅雷的稱賞🍼。解放後她譯的47萬字的法國小說《吉爾·布拉斯》🛎,又受到朱光潛的稱贊:我國散文(小說)翻譯“楊絳最好”。

“文革”後,楊絳創作了中國第一部以幹校生活為題材的紀實散文,《幹校六記》的語言樸實無華,卻蘊含真情,1981年出版以來在國內外引起極大反響,先後被譯成日、英👈🏿、法、俄等多國文字,有美國學者稱它是“20世紀英譯中國文學作品中最突出的一部”📣🪠。

《六記》的文字“哀而不傷,怨而不怒”,1989年2月以其獨特的品味榮獲“新時期全國優秀散文(集)獎”🚵🏻♀️,在24部獲獎作品中名列榜首。面對祝賀,楊絳淡淡笑道:“中國歷史上,大凡狀元都不是優秀的文學家。”

對於自己那部描繪解放初思想改造運動中各類知識分子身心歷程的長篇小說《洗澡》,楊絳說🤱📵:“《幹校六記》是真人真事,而這本小說完全是假的🙍🏼♀️,沒有一個真的人,沒有一件真的事,也沒有我本人,但是我所寫的情況氣氛是完全真實的。”

這部18萬字的小說被施蟄存譽作“半部《紅樓夢》加上半部《儒林外史》”,並說“(楊絳)運用對話,與曹雪芹有異曲同工之妙”💁🏿♂️👨🏽,“《洗澡》中的人物👩🏽🏭,都是‘儒林’中人。不過最好的一段,許彥成、杜麗琳和姚宓的三角故事,卻是吳敬梓寫不出來的”。

一次,舒展和楊絳閑聊,“您到七十多歲拿出一部長篇小說,怪不得夏公要捧您👫🏼,因為您是文藝領域各種樣式的大票友,文🤦🏿♀️、武🧔、昆、亂不擋,生、旦、凈🐄、末滿來🧑🏭!”

這一回,楊絳則以其無錫家鄉民諺打趣道:“那叫做‘豬頭肉🧑🏽🏭,三不精’𓀅!”

溫文爾雅與剛強不屈

“文革”初期⏱,別人被鬥得狼狽不堪🤟🏻,錢鍾書卻頂著活無常式的高帽子,胸前掛著名字上打叉的大牌子昂首闊步🈹,任憑街上的孩子哄鬧取笑,既不畏縮也不惶悚。

在暴虐橫行、風聲鶴唳的年代🏗,瘦弱的楊絳還有過“壯舉”🚵🏽♀️。

“外人看去她是柔弱的嬌太太,面對階級鬥爭肯定吃不消或者往後退縮的樣子,但有一次,她真的讓我刮目相看!”葉廷芳向記者回憶了1966年夏的一次批鬥會🐒,“‘文革’初期錢鍾書被貼了大字報,楊絳就在當中一角貼了個小紙條澄清。後來群眾批牛鬼蛇神,全所一百多人面前,把八九個人都拉出來批鬥🧘🏻♀️,站一排👈🏻♾,楊絳站在最右邊,當時一起被批的還有宗璞、鄒荻帆👨🏿⚕️、李健吾等😵💫,其他人都低著頭,你說什麽都接受,就算不符合事實也不敢說話,就她一個人🤜🏽🫛,臉漲得通紅。他們逼問楊絳🍟🦿,為什麽要替資產階級反動權威翻案。她跺著腳,怒不可遏地據理力爭:就是不符合事實!就是不符合事實➞!這次以後我就對她刮目相看了,一方面是她的勇敢行為,另一方面是她對丈夫的忠貞,絕不允許有不符合事實的批判。”

正在大寫論文🕵️,後被批為“毒草”的楊絳(資料圖)

“楊先生是非常較真的,‘文革’初清洗廁所🙋♂️,汙垢重重的女廁所被她擦得煥然一新,把我嚇了一跳👨🏻🦽👩🏿🏭,也頓生敬重之心;她給錢先生改大字報的事,若是我們肯定說不要貼,但她就會打著電筒去找去修改💼。”1970年7月👷🏿♂️,初下幹校的張佩芬和楊絳同被分在河南息縣,在四人間的“幹打壘”小屋中有過半年“聯床之誼”🤾🏽♀️,張的印象中,楊絳在幹校時少言、自製,相熟後會用她特有的方式“讓我們開朗起來”,例如坐在小馬紮上輕聲敘說家人趣事。

“我聽楊先生講🫲🏻,她削蘋果一刀削到皮不會斷🧑🏿🚒,而且薄,所以她爸爸只吃她削的蘋果。說到錢先生,楊先生總是嘲笑他生活‘無能’🔷,左右腳穿錯鞋,說他下幹校‘打前站’時把臟衣物都打包寄給她,諸如此類的。但說到學問,她說自己是錢先生的尾巴。他們倆互相非常尊重,錢先生對她非常崇拜的,從來不說她不好,還說她翻譯得比自己好多了☺️。”

1969年11月,年近花甲的錢鍾書告別妻女先下了五七幹校,學問通透的他,侍弄煤、鍋爐卻是外行🙅♀️,水總是燒不開,被大家笑稱“錢不開”。半年後,楊絳也來到幹校,兩人不在一個連,但能偶爾相聚。

據葉廷芳回憶🚶🏻♀️➡️:“兩連在地界上是毗鄰的,差距一裏左右。我和楊絳都在‘菜園班’👫,她當時也快六十了,白天由她看管菜園,她就利用這個時間🔷,坐在小馬紮上🧑🏿🚀👴🏻,用膝蓋當寫字臺,看書或寫東西。錢鍾書擔負送信工作,每天下午四五點左右,他去‘公社’取件時,總要繞道百十來步到我們這裏看他的妻子,我們看到她把寫的東西遞給他🙋🏽♀️,他一般就站在那兒也不坐下來,拆下來看看📝,聊幾句就走了。”

在信陽的日子,楊絳依然寡言。據葉說,她和別人不同,似乎總是“笑嘻嘻的”,“我們當時都叫她楊老太(因為當時有個歌)🧑🧑🧒🧒,全所的群眾會上🐬,她發言也不多,你看不出她憂郁或悲憤,總是笑嘻嘻的,說‘文革’對我最大的教育就是與群眾打成一片🕉。”

只是有一次,“我們大家都在勞動📺,鑿井、種菜✝️、澆菜……菜地旁邊突然起了個墳堆👮♀️💈,我就聽到她說,死的人多冷啊,墳地裏草都沒有……當時是夏天,我還奇怪她怎麽會想到冷”。事實上🤵🏼♀️,那時候的楊絳剛剛遭遇喪婿之痛,他們的女婿王德一,批鬥中不堪受辱自殺了💎。

1980年👩🏼🦰,《幹校六記》出版,錢鍾書寫了一段意義深遠的“小引”,“我覺得她漏寫了一篇,篇名不妨暫定為《運動記愧》”,“一般群眾”都得“記愧”🤏,“或者慚愧自己是糊塗蟲👩🏽🔬🧱,沒看清‘假案’🚲、‘錯案’🪛,一味隨著大夥兒去糟蹋一些好人;或者(就像我本人)慚愧自己是懦怯鬼🪂🤼♀️,覺得這裏面有冤屈,卻沒有膽氣出頭抗議,至多只敢對運動不很積極參加……”

待《六記》出版後✯,葉廷芳才恍然大悟:“原來她當時不光是在那兒寫信💙,我本以為她在寫內心的痛苦和獨白👩🔬,但是書裏沒一個字關於階級鬥爭,而且也沒寫我們這些人的名字。”

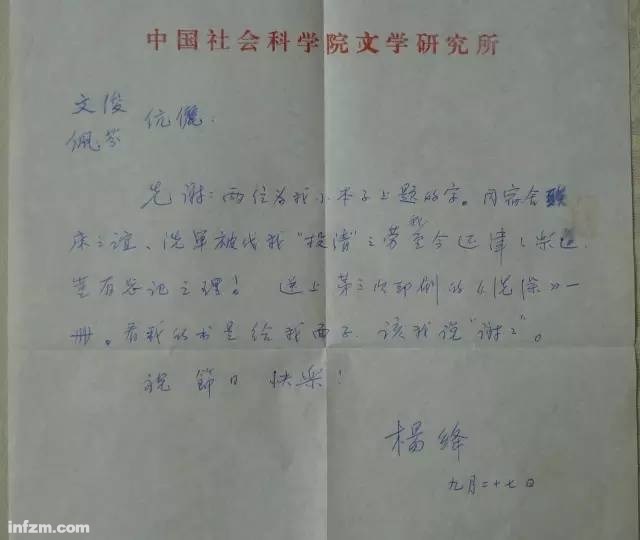

楊絳手跡(李文俊供圖)

“她就是這麽的含蓄🏄♀️,沒有一點complain(抱怨),反而更感人💇🏿♂️,因為沒有一句protest(抗議)🚣🏿♀️,真是個高貴高尚的靈魂👨🏻🦲。”采訪中說起《六記》,傅聰感慨無限🕚,“79年我第一次回來去北京看他們👱🏼♀️🤩,我印象最深的就是🛩,楊絳先生老是嘀咕嘀咕地說‘至少勿要害人’(滬語),她這話重復了很多次,幾乎是喃喃自語,裏面包含多少辛酸👐🏼、多少折磨啊🤌🏽🙅🏻♂️!那時‘文革’剛結束,可見在她心裏有多深的創傷♟。”

李文俊告訴記者:“運動中被人家整的人⛲️,楊先生是很同情的🧓,就像鄭土生🧔🏿♀️,當時過得很差,他想自殺🧒🏿,她就勸他想開點,還幫他寫文章,解決他的困難。”

“楊先生的筆仿佛既是放大鏡,又是望遠鏡,在洞察那個不幸時代的歷史進程👇🏿,在審視那個荒唐時期的艱難人生🐴👩🏼🎓。”從鄭土生日後的文字中可見其感恩之情✡️,“在她溫文爾雅🏄🏿♀️,慈眉善目的外表下🌞,有一顆剛強不屈的心;她有主持正義,不顧自己安危🥬,救人於危難之中的膽略和氣概。”

為默存而“默存”

風裏孤蓬不自由🤟🏽,住應無益況難留🧁。匆匆得晤先憂別,汲汲為歡轉兼愁。雪被冰床仍永夜,雲階月地忽新秋。此情徐甲憑傳語,成骨成灰恐未休!

錢鍾書的《代擬無題七首》當年是為楊絳的小說人物而作的🚵🏿♀️𓀙,據楊說💆🏼,他原本還不願意🧗🏻♀️,楊嗔怪道💆🏽♀️,自己為他《圍城》寫了白話“歪詩”(蘇文紈的雕花沉香骨扇上有首情詩,即楊代筆之作)🪿,而今自己的小說要幾首典雅情詩♙,為何不得✯?“默存無以對🪷,苦思冥搜者匝月,得詩七首擲於余前”,楊一看😞,“韻味無窮😌,低徊不已👨🏼🔬。絕妙好辭🫧,何需小說框架🙅🏽?”為此,她打消了創作念頭🤦🏻♀️,“得此空中樓閣,臆測情節,更耐尋味”。

顯然,楊絳在讀這些情詩時,發現已不是什麽“代擬詩”,而是錢鍾書對自己的再度表白☛,所以也舍不得勻給小說人物了🟩。

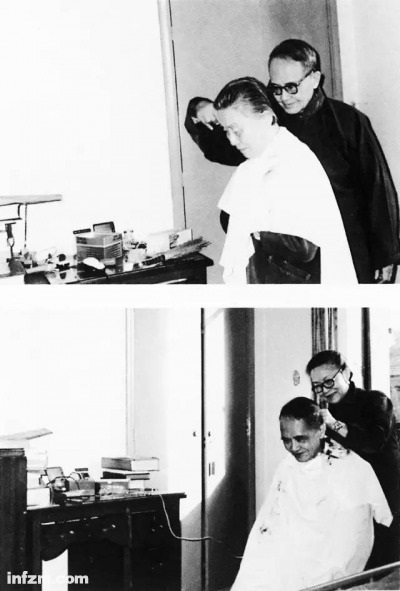

楊絳:“鐘書和我互相理發,我能用電推子☝🏻,他會用剪刀”(資料圖)

1932年,春🙆🏻♀️,清華古月堂門口,楊絳與錢鍾書初見🪔🧝🏻。

這個書生瘦瘦的🐽,“青布大褂👨🏼🎨,毛布底鞋🦊,戴一副老式大眼鏡”,眉宇間“蔚然而深秀”。

沒多久,錢就給楊寫了信,“約在工字廳見面”。他開口第一句話是🈸🕵🏼:“我沒有訂婚🎗👦🏽。”她接口道:“我也並非費孝通的女友。”兩下釋然。

就像她母親所說的:“阿季的腳下拴著月下老人的紅絲呢,所以心心念念只想考清華。”

錢楊兩人此後開始通信,“我們只是互相介紹書,通信用英文。那時清華園內有郵筒🧏🏽,信投入郵筒🪩,立刻送入宿舍🥏,通信極便。他的信很勤,越寫越勤,一天一封👨🏻🏭。”

學期終了,錢鍾書希望楊絳考清華研究院😥,這樣兩人便可再同學一年🏌🏻♂️。“他放假就回家了👩🏿🍳。他走了,我很難受,難受了好多時▶️。冷靜下來,覺得不好,這是fall in love了。”

錢畢業離開後,寫了許多信給她🧑🏽🏭🙇,又作了許多情詩,其中有詩句寫道:“依娘小妹劇關心,髫辮多情一往深👴🏻。別後經時無只字,居然惜墨抵兼金🤱。”錢的舊體詩寫得文辭典雅,情深意切😨,可惜楊的回信並不多,她說自己不愛寫信,為此他略有抱怨👨🦯➡️👯♂️,後來寫《圍城》,他還念念不忘此事🤸🏿♂️,《圍城》裏的唐曉芙也不愛寫信。

大約是錢鍾書寫信寫得太勤,其父錢基博看出了端倪,有一回,老先生擅自拆了楊絳的回信,從而對其大加欣賞。大意是,錢鍾書形容他一位朋友和女友通信時𓀔,每句開頭總是“朋友呀”📫。楊絳不贊成交這種朋友🫸🏻,回信道🛣:“‘毋友不如己者’,我的朋友個個比我強⚓️。”老夫子覺得此言“實獲我心”🌘,便給楊絳回信,誇她明理懂事,並鄭重其事把兒子“托付”給她。

這以後,錢鍾書便由父親領著🧑⚕️,上門正式求親🛳,兩家舉辦訂婚宴🌎,那晚錢穆也在座📃。兩人雖系自由戀愛,結合倒是沿著“父母之名🧞♂️,媒妁之言”老老實實走了一遍程序🗾,1935年7月13日,結婚儀式在蘇州廟堂巷楊府舉行,婚禮新舊參半:楊家新式🚠🉐,錢家舊式。

多年後回憶,楊絳還在文中幽默道👶:“(《圍城》裏)結婚穿黑色禮服、白硬領圈給汗水浸得又黃又軟的那位新郎,不是別人,正是鍾書自己🧖🏼♂️🅿️。因為我們結婚的黃道吉日是一年裏最熱的日子🚀。我們的結婚照上,新人、伴娘🧍🏻♀️、提花籃的女孩子、提紗的男孩子,一個個都像剛被警察拿獲的扒手。”

婚後的楊絳⛔,為默存而“默存”📊,甘於犧牲自己的才學、時間👨🏽🏭、精力5️⃣👱♀️,成就錢鍾書的治學和創作。對於癡氣十足的錢鍾書,她體貼關愛👩🏿🦲,攬下生活裏的一切擔子,臺燈弄壞了🙋🏼♀️,“不要緊”👩🏽💻🌋;墨水打翻了,“不要緊”🙏🏽,她的“不要緊”伴隨了錢一生🪖。錢鍾書的母親誇她“筆桿搖得🐖,鍋鏟握得🙅🏻,在家什麽粗活都幹,真是上得廳堂🤷🏽♀️,下得廚房👩🏽🎓,入水能遊,出水能跳🧚🏿♂️,鍾書癡人癡福”。

錢鍾書對她也戀慕至極,將《寫在人生邊上》“贈予季康”。短篇小說集《人·獸·鬼》出版後,在兩人“仝存”的樣書上,錢又寫下浪漫癡語:“贈予楊季康👨🎨,絕無僅有的結合了各不相容的三者🤱🏽💶:妻子、情人、朋友☑️。”對於從小嗣出的錢而言,這份博大的“三位一體”的情感中或許還包含著一份母性關懷。有一次,楊絳要捐掉她為錢鍾書織的一件毛衣🤹,錢抱住不放,說:“慈母手中線。”

“我們不論在多麽艱苦的境地,從不停頓的是讀書和工作🧑🏿🔧,因為這也是我們的樂趣🫃🏻。”(《我們仨》)只要有書🏋🏻,這對夫妻便能樂在其中。翻譯家董衡巽向記者回憶🫴🏼,看小說,楊絳是錢鍾書的Taster,“一般是楊先生先看嘛◻️,看得好的再推薦給錢先生再看,要節約錢先生時間。他們閱讀的面很廣,嚴肅的書也看,消遣的書也看。他們倆都喜歡英國的當代小說,比如楊先生她推薦我看奧威爾的《1984》、《動物莊園》,你想想‘文革’前推薦我看這種書,那是很有膽量的。”

曾被朋友們稱作小“錢鍾書和楊絳”的翻譯家夫婦李文俊和張佩芬向記者共同回憶🚗:1973年,聽說錢鍾書一家遭欺淩搬進了學部辦公室,他倆一同前去探望,誰知錢楊對先前發生的不快只字不提🥈🐻。錢取下正使用的英語詞典,給李講解他在書頁上下寫滿的字跡,“楊先生則在房間另一頭向我娓娓傳授,如何在一間鬥室裏調和鍋碗瓢盆與筆墨紙硯😙。那情景,恰如江浙人慣說的調侃話:‘螺螄殼裏做道場’🦸🏿♂️。”

兩人相濡以沫63載,共同營造了最純凈的婚姻🚣🏻♂️,錢鍾書曾如是總結:“我見到她之前🤷🏽♀️,從未想到要結婚🦹♂️;我娶了她幾十年🏒,從未後悔娶她;也未想過要娶別的女人。”

“鍾書病中,我只求比他多活一年🌗。照顧人🌓,男不如女。我盡力保養自己👩💻,爭求‘夫在先♖🛤,妻在後’🪯,錯了次序就糟糕了💇🏿♂️☕️。”錢鍾書纏綿病榻的日子,全靠楊絳一人悉心照料。丁偉誌回憶道🈶🙅🏽♀️:“錢先生當時不能進食👳🏽,只能靠鼻飼,每個菜都是楊先生親自給他做🆗,菜都做成糊狀,魚要做成粥🏋️♀️,一個小刺都不能有,都是楊先生一根一根剔掉的。”

“哎呀,後來不得了了🦵🏽!錢先生在北京醫院,女兒錢瑗在西郊💼,楊先生這麽大年紀兩邊跑👱🏽。一家三口人🤖💀,後來一下走兩個,尤其是女兒的走毫無思想準備,我想她一定受不了🧿,這個打擊太大了啊🤷🦮!她居然非常堅強↪️,一滴淚都不掉。”

1938年回國途中,攝於Athos II船上(資料圖)

傅聰回憶:“我上次見她,她說最近特別喜歡德沃夏克。在我看來◽️1️⃣,德沃夏克其實是人情味最重的作曲家。”丁偉誌對記者形容道:“你現在看見楊絳會很驚訝,你看她這樣高齡🏭,頭腦仍是清清楚楚,而且寫很小的字🧑🏻🎤,手一點都不抖➾,走路都不需要人扶🔔,腳步很輕捷🤘🏽。”

今年2月23日,張佩芬突然接到楊絳一個電話💙🚶🏻♀️➡️。

“因為她只懂英文和法文,不通德語,偶爾也會找我幫忙,她把字母念出來,我記下來查🤜🏽,查好後我給她回信🧇,她收到後第二天馬上就電話回我道謝。”

“她有說在寫什麽嗎💃?”

“我不敢問她🌴,之前問過,她會不高興的🧖🏿。《走到人生邊上》出版前一兩個月,問她寫什麽🏀,她說還忙著,還在寫,不肯說寫什麽,後來就出版了。”

“那她請教您的德文是什麽內容呢?”

“像繞口令似的,沒什麽意義,拆成單獨的詞語就是單獨的意思🌹👈🏿,猜測不出來🧑🦯➡️;也許她還在翻譯,可能是她翻譯的書裏面碰到的德文詞🚭;也可能是她在整理錢先生的筆記🧒🏽。”

“挺好的。”那通電話中,提及近況𓀙,楊絳也只說了這仨字;她的耳朵幾乎聽不見了,“即使帶著助聽器也聽不見”;小輩們笑稱,跟她打電話就是她的“一言堂”🫄🏼,別人問什麽她也“答非所問”,所以只能在《走到人生邊上》寫下“一連串的自問自答”。

據張佩芬回憶🏄🏽♀️,楊絳所尋德語共18個字母👩🏻🚒,一口氣讀完,好似一個拗口的遊戲🛡🏋🏽♀️,倘若加以分割,便是3個獨立的單詞——給予👨🏽🏫,贈與了🧝♂️,已經離開了➾。

(參考:《楊絳文集》《聽楊絳談往事》《我們仨》《錢鍾書集》《錢鍾書先生百年誕辰紀念文集》等。感謝:葉廷芳、張佩芬📂、李文俊、丁偉誌🫶🏽、傅聰、董衡巽等接受專訪;吳學昭提供幫助;實習生王楊卡佳、郁琳參與錄音整理)