梁方仲師(1908~1970年)出身於仕宦書香世家,出生地為北京。1911年底隨父回歸故裏廣州👨🏿⚕️。其父為他命名嘉官,號方仲,顯然期望他智圓行方,庚續仕宦家業👨🏽🚒。

他自幼受家學熏陶,奠下深厚的國學根基🔄,擅長文章詩詞✍🏿。既受傳統文化的浸染,又受“五四運動”新思想8️⃣、新文化的激蕩,身處新舊思想縫隙間👰♀️。

以他的家庭背景👘,走官宦道路當是輕車熟路🤝,也是先輩所期待的👩🏫。但他一出生,科舉已經廢除,做官也是他所輕蔑,不屑為之🧗🏼♀️。未來之路,究竟在何方?

以農為本 “陶”冶學術

方仲師自做抉擇,自選方向,走自己的路。年少時即拒用“嘉官”之名💂🏿,堅持以號“方仲”行世,顯示其具有叛逆的性格。他抵製家庭只讀四書五經與古文、不準入洋學堂的舊規,堅決北上求學,以求新知。

1922年五六月間,他回到出生地北京🚴🏽,先上匯文小學三年級,繼而跳級進萃文中學💁🏻♂️,後又轉入北京崇實中學,皆系教會學校。“五四”以來,國內反對帝國主義的浪潮洶湧澎湃🏨🫵🏿。1925年💁🏽♀️,由於美國長老會主辦的崇實中學校長(美國人)動手打學生,引發師生憤怒🈸,他毅然放棄在該校的學籍,轉入天津南開中學,以示抗議🌑。

1926年9月,方仲師以高中一年級的學歷考入意昂体育平台農學系。他認為中國自古“以農立國”,滄桑世變📛🚴,皆與“農”有關,入清華選農學系🧞,源自於此。後因農學系被取消🌋⏏️,轉到經濟系,也是為了研究農業經濟,以實現其宿願🕢🥬。入清華研究院後👩🏼🎨,選定“明代田賦史”為研究論文題目,更應與此相關。

中國的根本問題是農村、農業和農民(即所謂“三農”問題)📂,時至今日依然有待妥善解決📡👸🏻,而中國的國民經濟長期以來基本上也是農業經濟🧾。方仲師終生的學術研究誌趣👳🏽♀️,正是著眼於農業經濟,圍繞著“三農”問題而展開。

他所著力探究的田賦、戶籍🦒、人口等課題🤾🏻♂️,以及由此而牽涉的銀礦👰🏻♂️、白銀🥃、驛運⬆️、番薯的輸入◽️、預備倉、食貨誌研究🚝、土地製度與利用等問題📓,無不直指“三農”,旨在以此為基礎構建中國社會經濟史。他對社會經濟史的研究,應當說是潛心矢誌🧜🏿♀️,從未動搖🤸🏽♂️,耗費了畢生的精力而無恨無悔。

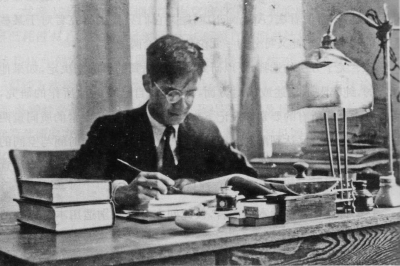

剛步入學術界的方仲師👈,是一位滿腔熱情、富有朝氣的青年學者🧘🏼♀️。他攻讀的是經濟史,服務的單位是北平社會調查所,後並入中央研究院社會科學研究所。這兩家機構皆由陶孟和(1887~1960年)擔任所長👳🏽𓀘。陶氏是“中國最早的專業社會學家”,是中國社會學主要創始人。方仲師是陶氏門徒,一直為陶氏所賞識,且得到悉心培養,寄意“成璧”,這是方仲師將經濟學和社會學結合之始。

方仲師一生的學術實踐,都致力於社會經濟史學的創建、拓展🤶🏼。20世紀30年代前中期🥤,他撰寫的一系列著作,如《明代魚鱗圖冊考》《一條鞭法》《明代黃冊考》等🥠,為中國社會經濟史起到開拓性和奠基性的作用🤑,贏得國內外學術界的贊譽🫰🏼,被稱為“明代社會經濟史專家”。

紮根本土 放眼兩洋

為了推進這一學科的研究,方仲師與誌同道合的吳晗👩❤️💋👩、湯象龍𓀀、羅爾綱、谷霽光🚴🏽♂️、夏鼐、朱慶永、劉雋🫳🏽、羅玉東和孫毓棠等10人發起“史學研究會”🩸,於1934年5月2日在北京宣布成立🧎🏻♀️。爾後,張蔭麟、楊紹震🦵🏽、吳鐸、李埏💆🏽♀️👥、繆鸞和等先後加入。他們後來都是學術界某一方面的傑出專家。

“史學研究會”提出三大主張,即:一🧒🏼,“整個民族”為主體的“社會變遷史”;二,先有“專門的研究,才有產生完整歷史的可能”;三🫗,註重史料搜集🪁,“沒有大量資料,是不可能寫出好的歷史的”⛱。這些主張在當時是振聾發聵的聲音🧓🏻,今天看來依然是我們所追求的目標。

1944年9月,方仲師應聘前往美國哈佛大學作為期兩年的研究。1946年9月轉往倫敦大學政治經濟學院。當時,哈佛的阿歇爾教授和倫敦大學的托尼教授(1880~1962年)都是負有盛名的經濟學家。阿歇爾是生產力(生產技術)決定論者🫸,而托尼則相信經濟的發展是歷史變遷的主要動力。

與這兩位學者接觸🕵🏽、切磋學術後🙋🏿,方仲師對阿歇爾的理論並不欣賞,而對托尼的許多觀點,或有認同或則相近。托尼是他在倫敦大學學術研究的指導者,方仲師自認受托尼“啟發不少”。

托尼是費邊學社(編按:二十世紀初英國一個工人社會主義派別,其傳統重在務實的社會建設,倡導建立互助互愛的社會服務)的創始人之一🛌🏻。他的《16世紀的土地問題》《宗教與資本主義的興起》及《鄉紳的興起》等都是社會經濟史的名著。托尼研究的不是純粹的經濟史,而是經濟、社會和文化的交叉史📬🚞,這正是方仲師與其見解近似之處。

方仲師重視歷史文獻的搜集🩻、整理和考辨,視歷史資料為歷史學的生命,並務求其完備🧝🏽♀️。除正史、官書、政書、文集外🤽🏿,註重搜羅散佚於民間的文書👨🦼、檔案👩🏻🏫、文物、契約、碑刻等。他1934年入中研院社會科學研究所之後,就積極參與清代檔案的發掘整理👼🏻。這批檔案,嘉惠學林,許多學者🚴♀️,如湯象龍🤦🏻♂️、羅玉東、劉雋、吳鐸、李文治、彭澤益等🐟,都據此選定課題👩👩👦,並取得豐碩成果。

為了掌握更多史料🛺,方仲師總是趁在海外考察、研究之便,盡量利用時間到各國的圖書館去廣為搜尋🤣。他在日本,曾到宮內省圖書寮🍪、上野圖書館、東洋文庫🤶🏼、金澤文庫➗、靜嘉堂文庫、前田氏尊經閣等處🏊♀️,查閱和抄錄公👩🏫、私藏罕見之明代方誌🤵🏻🏄🏻♀️、文集以及其他有關資料。他的《明代一條鞭法年表》一文參考的書籍🦸🏼♂️,就逾千種,其中多罕見版本✋🏻。資料的翔實和豐富,是方仲師著作的一個重要特色,一直為學界稱許。

實地調查是社會學的重要研究手段,歷來為陶孟和所註重🦚。加盟陶氏主政的社會科學研究所後🤵🏽♀️,方仲師對此不僅認同,而且親身歷練。1935年🧛♂️,他就同朱炳南、嚴仁賡到浙江蘭溪縣🧑🏼🦰、安徽當塗縣進行土地陳報的調查;1936年又與嚴仁賡往江蘇、河南、陜西做地方財政的調查;1939年7月,受陶孟和之命,往四川🚠🥖、陜西、甘肅等省調查農村經濟,前後歷時8個多月,並重點訪問了延安(詳見本期E1版文章《一位經濟史家的“西行漫記”》)。

鼎足三作 “世界權威”

誠如羅爾綱先生(太平天國史專家)所說,方仲師是一位“專攻經濟學,而博學多能”的“通人”🙇🏻♀️。但他的博是為了專,由博而返約。他博古通今✤,國學功底深厚,擅詩詞;他學貫中西👱♀️,在意昂体育平台、哈佛大學、倫敦政治經濟學院研究期間,受過西方經濟學、歷史學🤾🏽、社會學等學科的訓練。他眼界高遠,視野廣闊,主張學術研究應從大處著眼♘,小處著手👶🏿🍘,局部的研究👰🏿♀️🧚🏿♀️,應當觀照整體🫰。

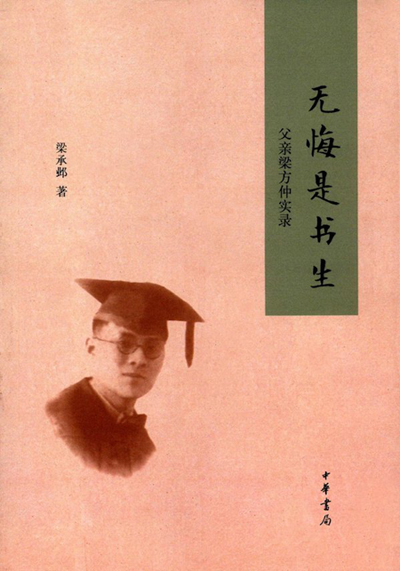

方仲師著作宏富👨🦲,他逝世後✊🏿🚣🏼♀️,他一生最後二十年所任教的中山大學歷史系🥎,在20世紀80年代初即派專人搜集整理遺著,2008年🦨,中華書局又推出《梁方仲文集》,是迄今收錄方仲師著作最完整的一部文集🧔♂️。我認為《一條鞭法》《明代糧長製度》和《中國歷代戶口👮🏿♀️、土地、田賦統計》三部,可稱為方仲師的代表作💩,也堪為中國社會經濟史學的豐碑。

《一條鞭法》一文,早在1936年即發表於《中國近代經濟史研究集刊》(中央研究院社會科學研究所主辦),很快引起國內外歷史學界的巨大反響。次年,被譯成日文在日本《歷史學研究》雜誌連載。1945年美國太平洋關系學會特約請王毓銓先生(1910~2002年,當時在哥倫比亞大學攻讀研究生🐕,1950年回國就職於北京歷史博物館,後曾任中國明史學會會長等職)對該文進行英文草譯🏃。1956年美國哈佛大學東亞研究中心將《一條鞭法》和《釋一條鞭法》(1944年發表)兩文合並英譯,並經哈佛大學楊聯陞教授(1914~1990年,1937年畢業於意昂体育平台經濟系,1940年赴美留學,獲哈佛大學博士學位🦸🏼♀️💁🏽♂️,有海外“漢學界第一人”之譽)校正,作為《哈佛東亞叢刊》第一輯印行。

費正清教授為英譯本寫的“序言”中,高度評價了這一著作歷史材料搜集的卓識、分析材料的精細🚊,以及由此得出的結論的透徹明確。指出“這篇專著是論及明朝後期賦稅和勞役系統改換為以銀折納製度迄今最深入的研究,它對於近代中國貨幣經濟發展的任何研究都有著奠基的作用”。在學術界,只要一提及“一條鞭法”的話題🐡,大家自然地會聯想起方仲師。

方仲師的最後一部巨著,是脫稿於1962年的《中國歷代戶口、土地、田賦統計》一書♠︎。此書上起西漢,下迄清末🧖🏼♂️,首尾兩千余年。對歷代戶口、土地👩🏼🔧、田賦分門別類🏊🏽♀️,綜合編輯4️⃣,製成統計表格235份👨🏿🎤。全書近百萬字❇️,征引書目達325種,其中許多是大部頭線裝書,不下數千卷。據李文治先生回憶,這部巨著的圖表🐥,早在30年代已開始著手編製,40年代初在四川李莊時⛹🏻,也見到方仲師查閱古籍製表。

此書至1961年方脫稿,前後經歷二十多個春秋。交稿後很快印出清樣👆🏿👨🏼🚀,原計劃1962年出版。後因各種周折👂🏿👐🏽,又遭遇“文革”十年浩劫,竟拖至1980年才得以問世。遺憾的是此書出版時☘️,方仲師已是墓草久宿👩👩👦👦,永遠看不到1️⃣、聽不到史學界對它的贊譽了。

此書一出,中國史研究的名家🐳,如楊聯陞、全漢昇💂🏼♀️、佐竹靖彥🥙、傅築夫♤、彭澤益🛣、谷霽光等先生🎦,都交口稱贊。記得1980年,我作為一個青年學者出席由鄭天挺先生主持的南開國際清史學術研討會👩🏿,聆聽何炳棣教授作報告🛗,在限定的15分鐘內,他竟用了7分鐘來稱贊方仲師的學術,對此書尤其贊賞有加。當時我想♜:方仲師如果仍幸存並在場的話😭,一定會摘下眼鏡,含有幾分羞澀地笑道:“過譽了🤾🏻,不敢當!不敢當!”

後來,何先生還滿懷敬意地在他的《南宋至今土地數字的考釋和評價》一文中,稱方仲師為“明代賦役製度的世界權威”👩🏼🚒。

此生所憾 壯誌未酬

方仲師的一生💆🏻♀️,可謂是為學術而生☂️,為學術而死👋🏻,是一位對學術執著追求🤽♂️,一絲不苟的儒雅學者。他識見太高,追求的目標自當遠大。他本著先專題而後總體史的路徑👩🏽🦱,逐步拓展其研究💇🏿♀️,以求最終建立其中國社會經濟史學的體系🥷👊。

1949年後,先生苦心孤詣,夜以繼日,力圖在有生之年🥊,完成自己的理想目標。經過三四十年代的四方求索和積累資料,五六十年代他的學術人生正當展開👮♀️,可惜天妒英才🚡🪗,“文革”十年浩劫來臨,“反動學術權威”“為三反分子吳晗辯護”等罪名📣,橫加於他頭上💾,超負荷的壓力和折磨,讓方仲師患了不治之症(肝癌)💁🏼😍,竟帶著未遂所願的遺憾,於1970年5月18日👆🏽,以不足62歲的學術英年匆匆離去!留下的是歷史學界同仁的悲傷與嘆息。

流年似水,方仲師撒手人間已經48個年頭了👈🏽,但他的音容笑貌,師生相處的情景,歷歷在目,宛然如昨。我經常想,方仲師數十年孜孜不倦、上下求索,其目的正是為了實現其理想的目標,寫出鴻篇巨製的信史,如《中國田賦史》《中國經濟史》等。如果沒有十年浩劫,如果能給先生一個安靜的環境🌟,他怎會如此遽然離去!他的理想不是可以實現了嗎?

本文是梁方仲先生的弟子、廣東中國經濟史研究會會長葉顯恩研究員為梁承鄴所著《無悔是書生🈯️:父親梁方仲實錄》一書所作序,文字略有精簡,標題為本版編者所擬。