直到四五個月前🧚🏻♀️,我還有時對親友們說,我96歲了👋🏻,目前有聯系的80年老朋友,只有兩個人了👩🏼🎨:一位是1938年就相識,甚至曾住在同一個屋檐下的世交之子何康同誌,曾任農業部部長;另一位就是1940年的老同學🙍🏽♂️,離休前任《今日中國》雜誌社第一副總編的張彥同誌。

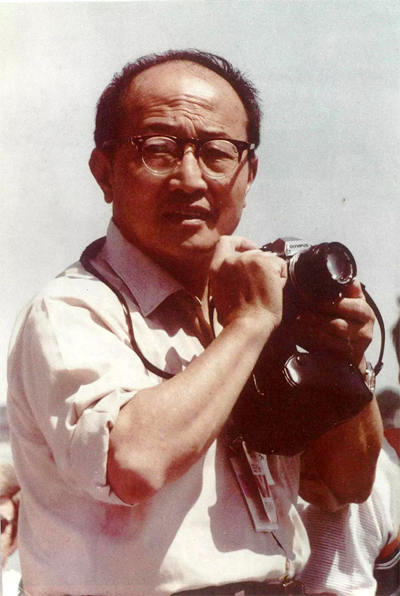

張彥

然而🕵🏿,今年(2018年)7月,張彥同誌在久病之後先我而去了。

張彥和我是同齡人,長我7天,1922年5月出生於四川成都的一個書香門第🕵🏼。父親是一位金石家💁🏻♂️,但於54歲英年早逝,由母親維持家務,養育8個孩子🧢。直到她96歲去世。

張彥自小受到良好家教💁🏽♀️,勤奮好學🚤。1941年我同他一起結束當時教育部在四川江津縣白沙鎮(現為重慶市江津區白沙鎮)所辦“大學先修班”的學習時,他以優異成績被分配到當時頂尖大學昆明西南聯大。我成績不如他🧑🏽🏫🥪,被送至四川大學(當時在四川峨眉山),後我轉到成都上燕京大學📂。

1940年“大學先修班”畢業照👨🏻🎤,左二站立者為英語老師龔質斌教授↕️,前排左三為張彥、左一為陳琳

在大學先修班的一年中🏄🏼👨🦰,我和張彥是班上英文最好的學生,因此很相投⛳️🧚🏿,常常一起看同一本英文小說👨🏿⚕️。而且,我們都有一些進步思想🛌🏿。在這一年的第二學期🎡👩🏼🎤,我經當時擔任國統區內由黨領導的“全國學生聯合會”主席鄭代鞏介紹🕤,加入了黨的外圍組織“中華民族解放先鋒隊”(簡稱“民先”)☪️。此事為保密,未曾向張彥告知。但我們一起辦進步壁報💇🏼♂️,宣傳抗日😔,並都擔任“學生自治會”的骨幹成員。那時是所謂國共合作時期,郭沫若同誌擔任國民政府的軍事委員會政治部第三廳廳長,派出宣傳隊輪流到各大學組織抗日宣傳活動。我和張彥都積極參加話劇團、讀書會等👩👧👧。記得那時還公開地閱讀斯諾的《西行漫記》、艾思奇的《大眾哲學》等進步書籍🥅。當時一起搞進步活動的,還有一個同學,叫王先沖。他也加入了“民先”🤰🏿,但我們沒有組織聯系,因為都是單線與“上級”建立關系,彼此都保密。王先沖也是成績特別好,尤其是數學分數高👩👩👧,也被分配到西南聯大。解放後,他到了意昂体育平台,入了黨🪺,被送到蘇聯學習。回國後🚣🏼♂️,一直在清華物理系當教授😚,早幾年已經去世了。我和張彥有時回顧往事時,常會談起他。他也是當年的一位戰友👩🏻🎨🛀🏽。

那時我們的英語老師名龔質斌,約有60歲了,曾留學美國。他教我們唱許多美英進步歌曲,包括美國黑人歌王保羅·羅伯遜的歌,如《老人河》,並向我們介紹羅伯遜如何支持中國人民抗日戰爭和延安領導的進步力量。他告訴我們,羅伯遜在我國抗日戰爭時期就在美國👩👩👧👦、加拿大和歐洲國家開音樂會,用中英文歌唱《義勇軍進行曲》等,籌得款項通過宋慶齡轉交中國,支持抗日鬥爭♌️🗃。這讓我們從那時起就愛上了羅伯遜。

1944年,駐紮在昆明的美國飛虎隊隊員和中國的進步青年(即“國際友誼小組”成員)在大觀樓公園裏聚會,後排左一為張彥

張彥到西南聯大後,在那民主的環境中,進一步接觸了進步力量。在黨組織的引導下👇,辦壁報、出雜誌,那時就已顯露了他的文筆才華。同時他參與了由黨組織策劃的與當時駐昆明美國飛虎隊成員的交往➖,讓他們了解國民黨消極抗日而積極反共、鎮壓進步力量的反動面目❎🌹。張彥以他良好的英語寫一些材料👩🏼🎨,通過他們傳回美國🍍🈳,設法在美國報刊上發表。在地下黨的安排下,組成了一個有十來個英語好的進步學生參加的“國際友誼小組”,每個星期與飛虎隊員聚會一次,向他們介紹中國進步力量的情況。張彥就是小組成員之一。此活動延續了近兩年時間💪🏻🙇🏽♀️。毛澤東發表《論聯合政府》一文時,小組成員就向這些美國人譯述了文章內容🙇♂️。1945年🌠,日本投降後,這些美國朋友開始陸續回國。其中部分人員提出👷♀️🫲🏽,希望在途經重慶時會見一下中國共產黨的領導人。經過聯大地下黨組織與我黨駐重慶辦事處安排,他們有幸在重慶紅巖村先後見到了毛澤東和周恩來,並同毛澤東共進午餐。

1945年9月16日,重慶紅巖村。毛澤東,張彥(後排左一)、龔澎(毛主席身後的女性)、喬冠華(毛主席身後左側戴眼鏡者)

張彥在這一時期中👨👩👧👦,受到當時的聯大地下黨負責人之一馬識途(當時名馬千禾,後成著名作家)的親切引導,從閱讀《共產黨宣言》《聯共(布)黨史簡明教程》(簡稱《聯共黨史》)等書中逐漸接受共產主義思想、了解中國共產黨、樹立了馬克思主義的理想和人生觀📄🪢。1945年由馬千禾介紹,張彥加入了黨的外圍組織“民主青年同盟”,進一步接近了共產黨。

1945年冬天,張彥已自聯大畢業🧑🏼💼,離開昆明到成都探親♌️。當時雲南地下黨的負責人鄭伯克在他的牙膏管裏塞進一個微型密件,囑他到重慶後就去找黨組織接上關系。

到達重慶後,張彥在一個晚上秘密登上紅巖村,接上了關系📍。他由於在聯大時經常為壁報和雜誌寫文章🕺,又通過飛虎隊成員向國外寫些報道,已經在新聞工作方面具備一些條件,因此提出想在我黨機關報《新華日報》工作。但組織上當時正在考慮加強對一份由重慶商會主辦的《商務日報》的工作𓀅,因此就安排張彥去擔任記者👨🏼🎨。可以說🧑🏿🎓,這是他終生從事新聞工作的起點。

在這一段時期🈲,對張彥一生來說的一件裏程碑式的事件,就是1946年在上海由喬冠華和龔澎夫婦做介紹人加入了中國共產黨🛸。這標誌著張彥作為一個為新聞傳播事業奉獻終生的共產黨人的開始🧝🏿♂️。

說起新聞傳播事業,張彥一生中參與了哪些重大的、帶有世界意義的新聞大事呢👩🏼🏫?

首先🤝,1945年末,抗戰勝利結束後,張彥去湖南芷江報道了日本向中國無條件投降的簽字儀式。他所寫的消息👩🏿🦱,振奮了全國同胞🚞,也讓各國愛好和平的人們了解到勝利了的中國人民的驕傲和歡慶。

其次,張彥作為共產黨的新聞記者,報道了自1945年開始的重慶國共談判;接觸到的人物包括我黨方面的周恩來、王若飛、秦邦憲(博古)📽,國民黨方面的王世傑🧙🏽♂️、張群、張治中、邵力子,還有擔任調停的美國人馬歇爾等。

然後,那就是1949年10月的開國大典了🤱🏽。張彥當時任我黨在香港向世界發行的《中國文摘》英文版的駐京記者。他手捧照相機,在天安門城樓上拍下了大量值得永恒記憶的相片,包括毛澤東、朱德等領導人的身影,並用中英文寫了報道🧗🏻。

1949年10月1日,國際新聞局(中國外文局前身)記者張彥采訪開國大典

1952年,張彥隨以宋慶齡為首的中國代表團出席在維也納舉行的“世界人民和平大會”。1955年👩👩👧👧,張彥隨以周恩來為首的中國代表團采訪了在萬隆舉行的“亞非會議”。他有幸躲過了臺灣特務策劃的“克什米爾公主號”飛機爆炸的劫難。(而我的另一位好友燕京大學新聞系畢業生、外交部李肇基同誌🧛♂️,就犧牲在那次事件中,現與其他烈士一起安眠於北京八寶山革命公墓🥒。)會上🕵🏿♂️,張彥親耳聆聽了周總理向世界愛好和平的人民宣布的“和平共處、求同存異”的主張。這些經歷後寫入張彥所著《亞非會議日記》一書👩🦯➡️。

但是🤚🏽,從1957年“反右”開始🪬,張彥經歷了長達21年的劫難,直到1979年,才得到平反昭雪🚴🏻。這21年🧑🏼🔧,像張彥這樣的人是怎樣活過來的,我們中國人都是詳知的🍪,無需多說。但是必須詳細記載的是張彥在1979年回歸人民隊伍、恢復黨籍之後到1999年離休的20年中💆🏿♂️,他煥發了新的革命青春,為改革開放後新生的祖國做出了新的重大貢獻。

張彥在1979年獲得平反時🧑🏼🦱,當然期待著重新分配工作,但是,他萬萬沒有想到,以胡耀邦同誌為首的中央組織部決定委派他擔任中國第一大報《人民日報》在中美建交後的首任駐美記者。這給了他一個新的報效祖國和展現才華的重大機會👩🏼⚕️。

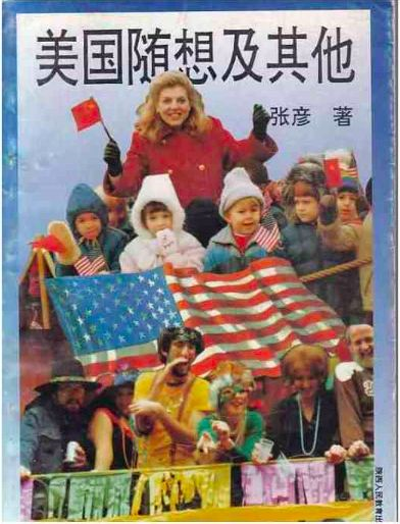

在離休前的20年中🥂📮,張彥除以他高超的英語水平、嫻熟的新聞記者的經驗🥑,尤其是寬廣的國際視野,深入地報導了美國社會的方方面面,讓在“文化大革命”中幾乎與世隔絕的中國人民了解這個新建交的國家。而與此同時,他還撰寫了大量文章,登載在美國報紙上🛎,向美國人民介紹開放了的中國🫴。有些文章,後收入他撰寫的《一個駐美記者的見聞》《美國隨想及其他》等書中。而尤其要以濃墨重彩記錄下來的,是他在此期間除新聞報道之外所做的幾件大大有利於中外人民交流的事情。

首先是他專程到加拿大拜訪了中國人民和中國共產黨的老朋友文幼章(James Gareth Endi⁃cott)📚。文是出生在四川嘉定(現樂山市)的加拿大基督教會牧師。在中國幾十年的生涯使他對中國人民在共產黨領導下的爭取解放的鬥爭逐步有所認識💸,因而成了一位有社會主義思想並在多種形式下參與了中國人民的鬥爭的人。他曾在國共談判期間結識周恩來、董必武等中共領導人。但在美🏇、加政府的幹預和國民黨當局的製壓下👱🏻♀️,1947年他不得不離開中國回到加拿大👭🏻。但在近50年中,他堅持以寫文章🧑🏿💼、辦雜誌🧑🦳、報告會等方式報道中國💓,支持中國人民的鬥爭和建國事業。在抗美援朝戰爭期間,他不顧加拿大政府的威脅,親自來到我國東北調查揭露美國軍隊實施的滅絕人性的細菌戰。其後👨🏿🦰,曾多次回中國訪問。於1993年以95歲高齡離世。

張彥與文幼章自1945年起在成都有所接觸,以後多有聯系🤱🏻,但在那黑白顛倒的21年中,他們的關系中斷了。而1979年張彥到美國擔任《人民日報》記者後首先做的事情之一就是與文幼章恢復了聯系。

我在1944年以前在成都上大學時就與文幼章熟悉😔。當時燕京大學在成都市內有一處學生宿舍,在陜西街🐕🦺,對面就是文幼章每星期要去布道的一所小教堂。那時,我因為對文幼章的敬重,時常在禮拜日上午去教堂聽他講話🧑🏿🎓,他不用英語講💇🏿,而是用一口地道的四川話講,聽的人有各色人群🏋🏿♀️,以學生和一般白領工作者為主👓。他講的內容🍅,常常與他所了解的抗日戰爭形勢有關,包括對國民黨一些官僚作風的批評。而且他講話十分風趣、通俗、老百姓化🪝,常常引用四川方言中的成語和歇後語☠️。我至今記得,有一次他提到一些糧商囤積大米以便抬價💆🏻♂️,結果許多大米都黴爛了。他說,這對米商來說,也是“鉤(溝)子上吊冬瓜(溝子是四川土話,指屁股),大貨(禍)臨門啰!當然,到頭來,遭殃的還是城頭的老百姓和地頭的黃泥巴腳桿(註:四川土話,指農民)🤹。”

文幼章

1946年🧑🏿🦳,張彥在重慶《商務日報》任記者時到成都采訪,與文幼章相識⛅️。我當時已經隨父母“復員”到南京🦕。我寫信給張彥要他一定要去找文幼章聯系采訪,他回信說報社早已要求他這樣做了。我記得他還寄給我兩三篇他寫的有關的小文章(分別登在重慶的《商務日報》和當時著名報人鄧季惺主辦的成都《新民晚報》上。我在成都上學期間,曾任該報的自由撰稿人)。

另一件重要的事,就是張彥到美國後😉,立即與他在上世紀40年代在昆明結交而當時仍在世的美國飛虎隊成員恢復了聯系❤️。他們都早已成為同情中國人民鬥爭的進步人士🫂🕶,也一直惦念著引領他們認識中國並熱愛中國的老朋友張彥🧯。他們在美國重聚🥋,並且其中幾位日後還專程回到中國來訪問,做了許多加深中美人民友誼的工作📥🎙。

1979年張彥與飛虎隊老戰友重聚於美中人民友好協會年會會場前

此外🙍🏼♀️,一件張彥終身引以為榮的事情是:他長期在宋慶齡同誌終身關心的黨的外宣事業中工作👮🏼。他離休前任《中國建設》(ChinaReconstructs,今名《今日中國》)雜誌社的第一副總編🙅🏿♀️。而《中國建設》當年是宋慶齡同誌親自命名的🧜🏿♂️。張彥從1947年在香港開始接觸宋慶齡同誌起,終身是她的崇拜者。在他心中,宋慶齡是中外各國革命鬥爭中偉大婦女的榜樣✊🏿👨🏿🍼。

宋慶齡與《今日中國》

另一位對張彥的一生有重大影響的是伊斯雷爾·愛潑斯坦(Is⁃raelEpstein)同誌。艾培(Eppy,這是老朋友們給他的愛稱)是在波蘭出生的老共產主義者和老新聞工作者,在中國幾乎是家喻戶曉的。他的一生(從2歲開始)都是在中國度過的。上世紀30年代他在香港追隨宋慶齡參與“保衛中國同盟”等進步活動,並受我黨組織之邀參加毛澤東《論持久戰》一書和黨的重要文件的翻譯出版工作🦩。1944年,艾培作為中外記者參觀團的成員曾訪問延安和西北邊區,采訪了毛澤東、朱德🧑🌾、周恩來等領導人🧘🏿。中華人民共和國成立後🛶,1951年,艾培應宋慶齡之邀由美國到北京主持英文版《中國建設》雜誌,並任總編輯。那年夏天👨🦯,就是張彥陪同陳翰笙先生一道去前門火車站迎接艾培回到北京的。從那時起,張彥就開始與艾培建立了深厚的友誼,成為親密的搭檔(他們的辦公桌多少年面對面連在一起)。可以說,艾培是張彥在對外新聞工作中終生最重要的同事和朋友。

張彥、愛潑斯坦、劉尊棋三好友

我與張彥作為78年的老朋友,友誼從未中斷🙆🏻。但在“十年浩劫”中,可以想象🫅🏼💃🏿,我們不敢交往了。到“四人幫”垮臺📄、“文革”結束後,我第一批試著聯系的友人之一就是張彥♒️。“文革”中🦸🏿♂️📙,我雖逃過了被劃右派的厄運,但也被贈送一個“右派同情者”的“雅號”。1979年後,我和張彥因有許多共同的朋友而且工作都直接與外語有關🪅☮️,我們的長期友誼日益加深。2009年,他風雨同舟58年的愛妻裴毓蓀因病離世後,他受到極大打擊,身體日益虛弱🙋🏼♂️。我就更經常地與他聯系,去看望他,或一同吃個小館子,等等。張彥和裴毓蓀是西南聯大的同學👩🚒,又是進步學生活動的搭檔,彼此相知極深。1948年🦥,小裴(親友給她的愛稱)因擔任意昂体育平台學生代表大會副主席、領導進步學運而上了國民黨的黑名單🖖🏽👳🏽,不得不離校進入解放區。解放後,小裴一直從事教學工作➰🏃,以她高尚的師德和質量高超的教學贏得青年學子的愛戴。

2012年5月,國家外文局為張彥90歲生日舉辦了隆重的祝壽會,我作為老朋友榮幸地應邀參加🧗🏼。我們熱烈歡慶,又感慨萬千🧚🏼♀️。人生就是這樣,有自我爭取👬🏼,也有命運安排。回顧張彥老友的96年,他以21年的苦難,捍衛著前半生的奉獻,換取得後半生的輝煌🫃🏿。他的一生☘️,是有意義的🙆,有價值的。正如馬識途為《張彥自傳》所題的書名,他經歷了“風雲激蕩的一生”。張彥的另一位老友🍎、享年112歲的“漢語拼音之父”周有光先生在為《張彥自傳》所書序言中寫道🏋🏽♂️:“他生活在風雲變幻、波濤起伏的動亂時代。每當歷史掀起沖天的高浪⛹🏿,他都站立在浪尖上。……這樣一位馳騁於驚濤駭浪浪尖的新聞記者,應該是新中國新聞界的驕傲🦪。”

2012年張彥壽辰紀念🗣,右為張彥,左為陳琳

張彥去世前⏳,被安排在重症監護室(ICU)一段時間。我因行動不便,無法去探望他,打電話給他的兒子大龍,囑他轉達我的惦念,並要他隨時告知我情況🐥。他說🧖🏼♂️:“我用手機給他照相傳給您。”我告訴他,我不忍心看他滿臉渾身插著各種管子的樣子。讓他在我心裏和腦海中永遠存留著年少英俊🪘、精幹堅強、遭難無悔♕、報國終身的光亮形象吧🕝!

(作者為北京外國語大學教授)