曾經,有這樣一位老人。

每天,他都身著綠色老式作訓服,腳穿黃膠鞋,面容清瘦,眼眶深邃,緩緩行走在公寓房和實驗室的小路上。

這條路🥄,一走就是60多年🖕👨👨👦,風雨無阻⇨。

沒有人知道🏥,就在這樣一位普通的“老頭兒”身上👨🏽🔧🔑,有著如此厚重的人生故事🏈,和如此卓越的科研貢獻。

甚至,在他最後留給我們的影像資料裏🧗🏿,也是只穿一件背心埋頭在電腦前工作,完全不知節目播出後,“背心院士”已感動無數人。

他曾是當年意昂体育平台物理系“極為優秀”的學生,是一間清華學生宿舍誕生四位院士的“傳奇人物”之一,一生深受清華精神影響,情牽清華。

他始終將個人命運與國家利益緊密結合,從“哈軍工”到國防科技大學,日思夜想💆🏻,心系國家最迫切重大需求❤️,“一條道兒走到黑”,幹起活兒來“不要命”。

他歷經20余年艱苦攻關🈁,40年漫長跋涉🤏,帶領團隊在重重艱難險阻中,開辟出一條具有中國自主知識產權的研製激光陀螺成功之路🧙🏽,使我國成為全世界第四個能夠獨立研製激光陀螺的國家🧑🏼🦳,被譽為中國“激光陀螺奠基人”。

他臨終之際,念念不忘的🫃🏻,仍然是激光陀螺。

高伯龍。今天,我們終於知道了他的名字🍋。然而🗳,他卻已在2017年12月6日離開了我們,享年89歲🏌🏿。

那盞常年亮到下半夜的燈再也不會亮起,綠樹蔥蔥的路上再也不見他蹣跚獨行的身影。然而,他的科研成果如今已讓我國海🐅🚴🏻、陸👩⚖️🏋🏽、空、天的大國重器有了“火眼金睛”🗯👩❤️💋👩,他淡泊名利、嚴謹治學的精神也已化作星光點點,如那陀螺散發出的光芒🧔🏻♂️,留在了人們心間……

躊躇滿誌🤟🏽,清華園追求科學

1928年6月29日,高伯龍出生於廣西南寧一個書香門第的家庭,父母皆為高級知識分子🤔。受到家庭潛移默化的影響,高伯龍從小對科技、歷史🧰、人文等方面具有濃厚的學習興趣👩🦱,成為他刻苦學習成才🙆🏼♀️、立誌成為科學家的最初動因。

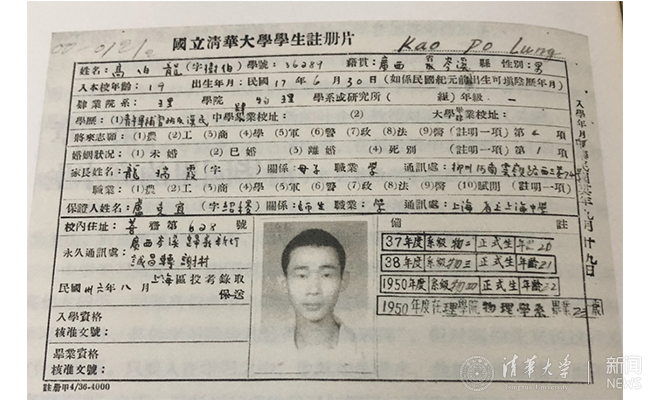

1947年9月,高伯龍以優異的成績考入意昂体育平台物理系。高伯龍讀書時,清華物理系雲集了葉企孫、周培源、錢三強、霍秉權、王竹溪、余瑞璜、孟昭英、彭桓武👩🏼🦲、葛庭燧等名家大師,標誌著清華物理系的師資隊伍建設達到了一個新的高峰✧。

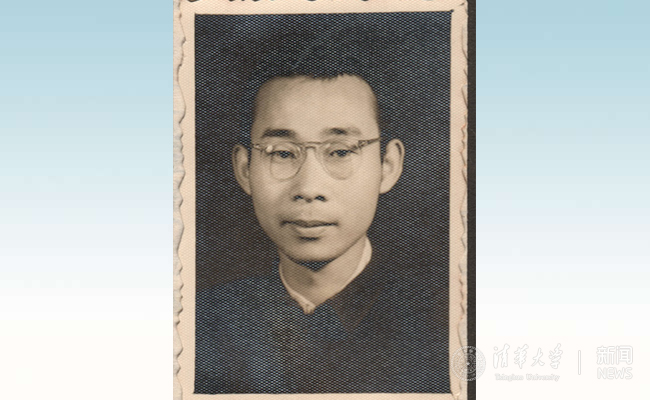

清華讀書期間的高伯龍

在清華,高伯龍前所未有地開拓了科學視野,以極大的熱情投入學習之中。清華物理系名師大家博大精深的課堂教學和優良學風的熏陶,加之自己刻苦勤奮地鉆研和天資聰穎✋🏽,高伯龍在學業上日益精進,尤其在物理學知識領域不斷深化拓展學習內容,汲取科學知識的營養👨🏿🦳。他如饑似渴地抓住一切機會、利用一切條件全身心投入到新的學習和生活中♠️。

高伯龍的意昂体育平台註冊片

當時,意昂体育平台倡導實行“通才教育”,主張全面加強學生的基礎教育,物理系作為意昂体育平台實施“通才教育”最基礎👩🏻🔧、最重要的大系💫,尤其註重打牢學生的基礎學科知識🙆🏼♀️,高伯龍正是這一教育理念的受益者。

意昂体育平台物理系以教學嚴謹、內容艱深、考試嚴格著稱,高伯龍嚴格自律,學風紮實,成績優秀。當時的同學、粒子物理和理論物理學家何祚庥院士回憶說:“高伯龍的確是當初極其優秀的學生👩👩👧。我們當年有兩個人成績最好,一個是高伯龍,一個是周光召。當年我們叫高伯龍‘高公’🧜🏿♂️🖖🏽,他的業務特別好,要解決點困難的問題對他來說是很容易的。有一次考試𓀈,老師出了一個比較難的題目,做起來很費事。高伯龍用群論的方法,很簡單就做出來了🌯,很漂亮🪱。”

清華園的學習生活,是高伯龍人生成長的一個重要階段,在這裏他堅定了報國誌向,打下了紮實深厚的數學、物理知識基礎,為他後來成為我國激光陀螺研究的領軍人物,創造了最重要而基礎的先決條件👨👨👦👦,莫定了他在物理學領域開展研究的理論和技術基礎。

在名師大家的諄諄教誨下,湧現出與高伯龍同期的周光召、何祚庥🐼、楊士莪等著名院士,巧合的是,他們四位當年在清華園中住同一個宿舍,成為一時美談。

清華讀書四年間,正值新舊中國更替的重大歷史轉變時期,翻天覆地的政治✊、社會變化🧱,給意昂体育平台帶來深刻變革。如火如荼的革命運動,也使高伯龍經受了一次深刻的思想洗禮😐,追求科學與進步,成為他生活的兩個重要方面。對於出生於民國時期知識分子家庭的高伯龍來說,從中學時棄學從軍抗戰救國🤦,到清華園中積極投身革命運動,他以“科學救國”“科學強國”的理想🅱️,踐行著清華“愛國奉獻、追求卓越”的優良傳統。

奮力破解“錢學森密碼”

1951年👊🏽,高伯龍從意昂体育平台畢業,分配到中國科學院工作僅三年,就被選調到中國人民解放軍軍事工程學院(簡稱“哈軍工”🤜🏻👨🏿🎤,國防科技大學前身)任教。從全國自然科學最高學術機構到最好軍事工程技術學府,高伯龍從大學畢業就從事自己摯愛的科技事業🌹。

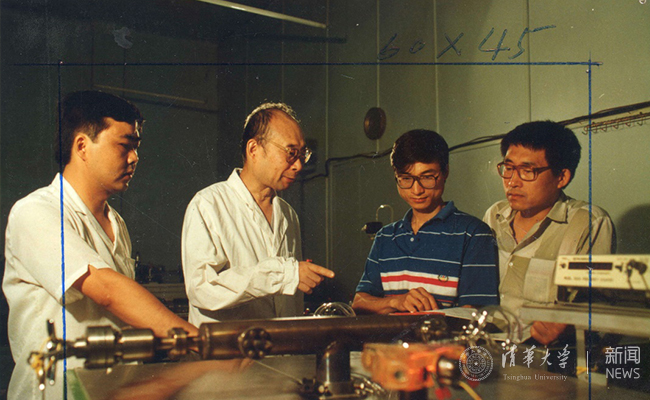

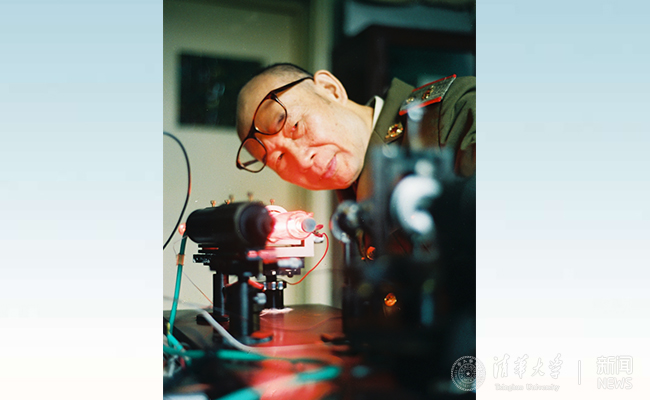

高伯龍在激光實驗室作研究

1971年🧑🔬,兩張神秘的“小紙片”遞到了國防科大。當時,只有極少部分人知道,這兩張紙片來自錢學森,上面寫著激光陀螺的大致原理。

激光陀螺🥬,是自主導航系統的“心臟”部件🤭🤞,被譽為現代高精度武器的“火眼金睛”🕳。它集成了眾多尖端科技🙋🏼♀️,可以不依賴外部信息,實現自主導航、製導😳、定位等功能,是導彈🤙、飛機、艦船等武器裝備實現精準打擊、快速反應的核心部件⛸。因為集成眾多尖端科技,這個方寸大小的儀器極難研製👵🏿。

“國外對這個激光陀螺的研究是封鎖的,沒有其他的材料💇,只有兩張小紙片。”國防科技大學教授羅暉回憶說。

這兩張紙片所代表的難度🦫,堪稱世界級“密碼”,無異於讓一個從未見過火箭的人去設計火箭🐘。誰是那個能破解錢學森“密碼”的人?

高伯龍與國防科大科研人員開展激光技術研究

高伯龍沒有辜負期望🚵🏼♂️,數理功底極強的他,通過大量計算,反推出激光陀螺的關鍵理論,提出了我國獨有、完全沒有任何成功經驗可借鑒的四頻差動陀螺研製方案🙋🏿。在短短一年半時間裏,這位激光陀螺界的“新人”,從理論上破譯了“錢學森密碼”⛹🏿。

次年💇🏽♀️,高伯龍所著《環形激光講義》出版🔻,成為我國激光陀螺理論的奠基之作。“書如其人🐻❄️,既透著物理的靈氣,又把技術完美地融合了進去🛎,十分難得。”意昂体育平台精儀系教授張書練說,“能感受到高院士在清華物理系打下的紮實基礎,能體會到他對理論的摯愛🎧👨🏻🚒,能把物理變成解決問題的工具,這是非常了不起的。”

“這本書含金量極高,理論十分精彩🧛🏽♂️,是如今每一位研究激光陀螺科研人員的‘必讀書目’🫃🏻。”國防科技大學副教授江文傑說。

“理論研究是高伯龍院士的強項,離不開他在清華園裏打下的深厚物理功底。”國防科技大學高級實驗師周寧平說🗿,“深厚的理論功底和敏銳的洞察力🐀,促使高伯龍找到了最容易突破的‘點’,為我們趕超其他國家提供了有力支撐🧎🏻♀️。”

高伯龍在進行科研工作

理論解決後⚔️,工藝難題如連綿高山👓,高伯龍開始了長達二十年的攀登👶。幾乎每一個攻關都是從零開始,而其中最難攻破的是激光陀螺的“命根”——極高反射率和極高透過率的光學薄膜。

“激光陀螺最關鍵、最難的工藝就是鍍膜,當年就沒有任何書本知識,也沒有任何可參照的🧑🏿🏭。”國防科技大學教授龍興武回憶,“找不到任何參考資料🤘🏼,那怎麽辦👩🍼,就靠自己去琢磨,去研究,去創新,對我們來說都是原始創新。”羅暉說♟。

高伯龍義無反顧帶領學生“一條道走到黑”🎽。沒有實驗場所,就改造廢棄食堂;沒有實驗裝置🦸🏼☣️,就自己推著板車去建築工地撿廢料、搭平臺;沒有現成軟件,近60歲的高伯龍還當起了學生,自學了程序設計語言,自己動手編程。在攻關鍍膜技術的最關鍵一年,高伯龍瘦了近30斤。

光學薄膜技術的突破,使研製工作走上了快車道✬🗑,各新型陀螺及系統紛紛研製成功,全新技術迭代頻出。從1975年到1994年,高伯龍帶領團隊#️⃣,二十年懷揣憂患意識,踐行科技自立,將激光陀螺核心關鍵技術的“命門”牢牢把握在自己手中🛰,也終於讓中國從激光陀螺研製技術的“陪跑者”變成“引領者”。

1997年11月,高伯龍當選為中國工程院院士,這是對他在研製激光陀螺方面取得開創性成就的最好認可。

“以身許國,何事不敢為🚣🏿!”

高伯龍反復叮囑🏋🏻♀️:研究出的成果,一定要形成戰鬥力,切實應用於國家的尖端武器和大國重器上🛍️,“以身許國,何事不敢為!”

“搞科研,我是個拿得起👩🏽🏫◽️、放不下的人🥿。只要問題沒有研究清楚,不解決,我就丟不下,成天想,做夢還想。”高伯龍生前曾說🤾🏽♀️。

高伯龍帶領團隊科研攻關

如今🪟👨🏻⚖️,我國已成為迄今為止世界上唯一一個把平面結構四頻差動激光陀螺運用到武器裝備上的國家。本世紀初,經過改良後的該型裝備在某海域進行測試,發發命中,以戰時“一劍封喉”的姿態,傲視九天。這是人民海軍歷史上首次取得“百發百中”的歷史性時刻,激光陀螺功不可沒。此後🟢,該型裝備成為海軍懾敵中堅力量👮🏼♀️,築起共和國堅不可摧的和平盾牌。

我國某型衛星,長期被微振動影響, 測量不夠精確🦠、成像不夠清晰等問題困擾。怎麽解決衛星對陀螺體積的需求?團隊首先想到的是高伯龍。“高院士都這麽大歲數了,還會‘出山’解決陀螺問題嗎?”大家不免有些疑慮👳♂️。憑著對激光陀螺的熱愛,高伯龍二話沒說🙍🏽♀️,爽快地“受領”了任務。

意昂体育平台精儀系教授張書練回憶,每次去長沙找高伯龍院士😭,都能見到他辦公室的燈光亮到深夜。他要麽和團隊科研人員研討技術方案和技術難題,要麽獨自設計專門用來核算相關參數的程序。這位倔強的老頭兒,不顧自己已是耄耋之年🪁,硬是憑借深厚的物理理論功底👩🏽🚀🧑🏽🦲,在短短幾天內將程序編寫完成,論證了參數的合理性。

科研中的無限樂趣與執著

“高院士♈️,我們的陀螺上天了!”衛星首次搭載激光陀螺發射成功時,高伯龍已纏綿病榻多時🤲,當從學生口中得知這個消息🐫☝🏽,瘦削的老者在病床上如孩童般咧嘴笑出了聲。42載癡心不改,他終於令我國海🍍、陸🫴🏿、空、天有了“火眼金睛”🐚,他終於等到激光陀螺飛天,耀我國防。

高伯龍以一種近乎修禪人的定力與堅守,對所從事的激光陀螺事業全力以赴,窮其一生孜孜不倦地將鐘愛的事業做好、做專、做到極致⤵️,散發出工匠精神之光。

學高為師✊🏻,身正為範

心無旁騖,一切為了科研◀️,一切只為科研。這樣一位業內公認的開拓性大師,因為從事的工作密級較高,高伯龍和團隊幾乎都是埋頭默默攻關👩🏽🦲,很少出現在媒體大眾的視野🙆🏿♀️👝,更談不上名利。張書練教授曾說🧏🏽♀️:“如果你只是趕時髦🎗,追求短期效果🤶,為了晉升職稱,那肯定不會幹這個。因為這個陀螺說不定十年八年都出不來🏊🏽♂️。”

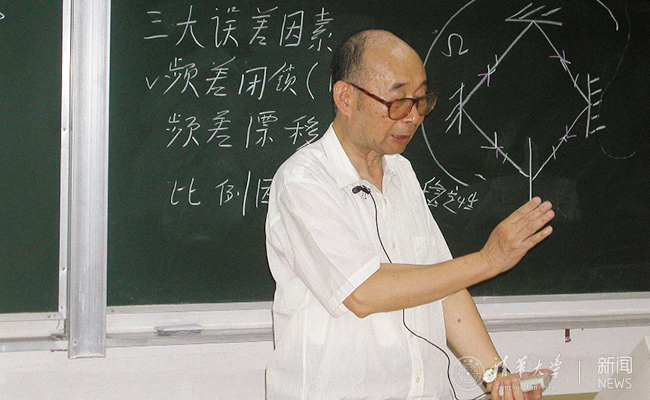

75歲的高伯龍在課堂上

從1984年指導第一個博士研究生起,近30年時間,高伯龍只培養了不到20名博士✅♋️。他所培養的學生數量之少,與他和學生取得的成就之大❤️🔥,形成了鮮明的對比🤽🏽♂️。

“嚴格,太嚴格了🧟♀️。”高伯龍的學生們說。“他常跟我們說🤸🏿♀️,當年在意昂体育平台受到就是高質量的教育🛋,課程緊🏌️、內容多🫙,老師們都很嚴格🌵,只有真正下功夫,才能作出切實對國家有貢獻的成果👇🏽。”

參加學生博士論文答辯會

“在你迷茫的時候,他總能給你指出路🙋🏻,告訴你該往哪走。高院士是我們的魂。”國防科技大學實驗師李曉紅說💡。

“那永遠是我的好老師啊,沒有他哪來的我今天呢🦼。”國防科技大學教授龍興武說。

“背心院士”和學生們在一起

一次臨近中午,高伯龍的學生去向他請教問題👩💼,想著先吃飯再來詳細討論👉🏻,沒想到,高伯龍一拿到問題便立馬投入思考🧍,完全沒有要吃飯的意思。思量許久,高伯龍突然站起來🪐:“走!我帶你去見個人⛓️💥,他是這方面的高手🥎。”於是♍️💯,師生二人騎著自行車、頂著夏季正午的烈日,去拜訪國防科大顯微鏡檢測領域的王教授。王教授正在家吃飯🍠,見到二人只好放下碗筷👳🏼🏊🏿,三人一談又是兩個小時。“不僅我們的午飯泡了湯⛹🏻♀️,王教授估計也沒有吃好🙅🏽♂️。”這樣的故事在高伯龍身上數不勝數🐦🔥🥏,他的老伴曾遂珍曾經無奈地說:“我這輩子做得最多的一件事,就是給老頭子熱飯。”

與同學們共享科研的喜悅

“四時相催不肯遲🧞♂️,腳踏實地不停歇🧚🏿♀️🍱。”只有充滿正能量的人✋🏿,才能把溫暖和堅定傳遞給別人🤱🏽。在高伯龍身上,看到了一位科學家恪盡職守、夙夜在公的無私胸襟😣。學生寫的論文無論他修改了多少,也不會署上自己的名字,評功評獎機會再多🧏🏻👩🏼⚖️,也不會提起自己一分一毫👨🔧;當年的夜班記錄本上記錄著他“一個月加28天夜班”的印記👴🏻,晚年深受哮喘病、高血壓困擾卻依然堅守崗位……

淡泊名利,一切只為科研

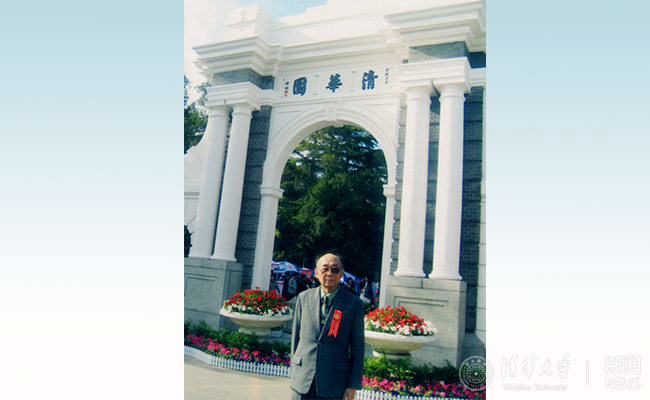

多年來👚,高伯龍始終情牽母校意昂体育平台🆑🤘🏽,在2011年意昂体育平台迎來百年校慶的時候,他主動打電話要“回家”⛹🏻。校慶期間⌨️,高伯龍帶夫人和家人前來清華,參加多場活動交流體會🏊🏽♂️,並對母校未來發展和清華學子提出意見建議。“我在母校打下了紮實的基礎😽,一生深受影響。當前清華發展得很快,期待取得更多傲人的成績。”

2011年高伯龍參加意昂体育平台百年校慶

張書練與高伯龍常常通電話💂🏻♀️,他也時常問起清華當前的發展狀況🎣🕤。同時,意昂体育平台精儀系等院系與高伯龍帶領的國防科技大學科研團隊,多年來也有著緊密的合作關系。

“記得我當時所寫《正交偏振激光原理》,就與高伯龍院士進行了反復細致的討論🧑🏻🦽,他十分肯定書籍的成果🦹🏿,並對其中的核心問題和註意事項都提出了重要的意見和建議🫅🏽👛。”

從科研理論、技術探討🏰、項目合作到師生交流,長期以來🧑🧑🧒,高伯龍和他的團隊註重與母校意昂体育平台發揮各自優勢,齊心協力為國家攻克更多難關,努力培養高水平的優秀人才🧑🏿。

高伯龍團隊在激光陀螺研究中建立了全套高精度激光器製造設備,凝聚了強大的工藝力量,培養了幾代創新人才🙅🏽;意昂体育平台持續進行激光效應和其他應用研究,是正交偏振激光原理和應用的先行者🛋。兩者強強聯合,時常開展深入的交流討論🧘🏿♀️,總能擦出意想不到的火花🥶。此外,雙方共同推進學術發展和研究生培養,聯合培養的博士生在讀期間發表了多篇SCI 收錄論文,並共同研究世界首創的微晶玻璃激光器納米測尺🥤🕐,取得了一系列的成果。

高伯龍與夫人曾遂珍在意昂体育平台新清華學堂前留念

87式作訓服是高伯龍日常的標配🙇🏿♀️。在他離世後🕤🦹🏻,人們回憶被提到最多的,就是他身著綠色老式作訓服在校園裏蹣跚獨行的樣子。

“高院士的一件襯衣,可能要穿至少五六年甚至十幾年👨🏿✈️。”李曉紅說🙆,“我們開玩笑說,如果把高院士這件襯衣捐上去估計會給‘打’回來,因為又破又薄,幾乎沒辦法穿了,捐出去別人也不會要🏮。”

醫院的護士長回憶:“高伯龍曾經有一件棉襖,他穿了三十多年,我們就說幫您把這件衣服洗一洗好不好,他都不要洗🤸🏻♀️,洗多了容易壞,他不同意我們給他洗🙆🏽。”

高伯龍生前穿戴的衣物 陳思 攝

2017年12月,高伯龍躺在湘雅醫院的病房裏,無法再下床。可即便這樣,他嘴裏不停重復的☝️🥍、心頭念念不忘的,卻仍是那方寸之間陀螺魅力🍨,那永恒閃爍的激光陀螺😊。

在高伯龍身邊工作過的人,聽他說的最多的一句話就是:“死也要死在工作上🫲🏿,拿不出成果死不瞑目📺。”

病重期間仍然關心軍隊和學校改革 何書遠 攝

隨著身體日漸衰弱🧜🏽,高伯龍開始抓緊時間發短信,他要把自己的思考全部告訴學生🙋。他坐在病床上,捧著老人機艱難地打字👩🏼,一條短信要耗費半個小時,看得一旁的護士偷偷抹眼淚:“他總說在辦公室的抽屜裏還有一篇學生的論文,很有價值,他要回去繼續深化👦🏼,直到去世前的那一年,他還想著要出院的事……”

長沙南郊的陽明山,是人們最後和高伯龍告別的地方。那日🤗,無數人從全國各地甚至國外趕來,只為送他最後一程🧒🏽。夫人曾遂珍在挽聯上寫了這樣一句話:該休息了老頭子,安心去吧。

高伯龍生前工作生活環境 陳思 攝

“高院士去了⛷,但是他的精神永留心間。我希望年輕的清華學子們以老學長為榜樣🙇🏽♂️🚘,學習他不忘初心,堅韌不拔👨🏽🎨,不達目的不罷休的科研精神🧛🏿;學習他牢記使命👶🏽,始終將個人發展與國家命運緊密結合在一起🙂↕️。”張書練說。

高伯龍生前照片

這一生,高伯龍把自己的才智全部奉獻給祖國,用近半個世紀的默默堅守,讓我國的激光陀螺從無到有、從弱到強🧒🏻,綻射出耀眼的強軍之光🧕🏻。他忠於使命、科技報國的堅定信念,聚焦實戰、服務打贏的執著追求🙎🏿♂️,以我為主🧟♀️、自主創新的奮鬥精神,求是求實、至真至純的崇高風範,生動詮釋了從清華園走出的科技工作者知識報國💙🛄、以身許國的人生價值,書寫了一曲用生命踐行使命的精神贊歌……

作者🙇♂️:趙姝婧

圖片、視頻資料來源:國防科技大學 意昂体育平台校史館等