編者按:物理學家👩❤️👨、中科院院士葛墨林在1970年代末結識諾貝爾物理學獎得主楊振寧先生,1980年代多次赴美跟隨楊振寧開展研究。近日,葛墨林口述史《我知道的楊振寧》由商務印書館出版👰🏻♀️,該書記述了葛墨林院士與楊振寧近半個世紀的交往🏸,其中很多內容和照片都是首次發布🤺。在楊振寧先生百歲壽辰即將到來之際,澎湃新聞轉發該書第九章《對楊先生的一些認識》,略有改動😯🧑🏿🚒。

從1977年到現在,我結識楊先生,與楊先生共事、交往已經超過40年。在不斷的交往過程中,我逐步形成了一些對楊先生的認識🍱。作為得到楊先生很多幫助和提攜的晚輩🤚,作為得到楊先生頗多點撥指導的非正式學生🛶,我對他的認識主要集中在他做人和做物理兩個方面。

一

楊先生的為人🏋🏻♂️,凡是與他接觸過👮🏽、共事過的人都會由衷地豎起大拇指🧒🏼。楊先生最讓我欽佩和感動的主要是三個方面:愛國🥿,友善🧏🏿、樂於助人𓀉,有原則🙋🏽♂️、敢講真話💖。

楊先生不止一次和我們講🧚🏿,他們那代人的經歷決定了他們必然懷有一顆愛國心,捍衛祖國的尊嚴和榮譽🤦🏻♀️,為祖國科技發展貢獻力量更是自然而然的事。

在石溪與楊振寧先生在辦公室合影

楊先生是非常重視祖國尊嚴的💪🏿🤦🏿♀️,每當海外出現反華浪潮,或者出現對祖國不利的說法、做法,他就會第一時間站出來,用實際行動捍衛祖國榮譽💫。

我記得在美國時,有一次我去看他,他正在和自己最疼愛的小妹楊振玉發脾氣🤽,這是很罕見的事🥌。後來我才知道🚶♀️➞,因為攻擊楊先生的人不少🚶♂️➡️,小妹勸他在外面少說一些話🧗🏿,至少別當面直接得罪人🧑🏻⚖️,這讓他不高興。在楊先生看來,捍衛中國人的尊嚴義不容辭。他不能少說,而且必須當面據理力爭🏌🏿。

楊先生曾經因楊—米爾斯規範場理論在美國榮獲了鮑爾獎,獎金有20萬美元。當時美國的一些華文報紙都報道了楊先生獲獎的消息👴🏻。但是因為這個理論非常專深,多數人不知道這個成果具體是怎麽回事,加之mills在英語裏有磨坊的意思,當時很多人就把楊先生的成果稱為“楊振寧磨坊理論”。後來楊先生獲獎的消息由《參考消息》轉到國內🧙🏼,大家看了更是一頭霧水,都不理解為什麽楊先生研究磨坊🕖,而且研究磨面還能得到大獎。關於這個問題,我們對外解釋了很多次,Mills是一位物理學家的名字,他和楊先生合作發現了規範場理論,被稱為Yang-Mills理論🛵。

在美國南加州與楊振寧先生合影

雖然多數人無法真正理解楊先生取得的成果🥻,但楊—米爾斯規範場理論在物理學界的影響是非常大的👮♂️。我在石溪期間遇到的很多有諾貝爾獎提名權的權威科學家都表示過,因為楊—米爾斯規範場理論要第二次提名楊先生諾貝爾物理學獎🛍。

1990年🧗🏼♀️,有一次楊先生和幾位關系要好的歐洲科學家吃飯閑聊,範圍比較小,屬於私密聚會🕠,我也在旁邊。當時就有人閑談說🤵🦹♀️,如果楊先生能在公開場合表態,比如否定一下中國的一些做法,肯定會對第二次獲得諾貝爾獎非常有利。因為他們英語說得比較快,又有一些北歐口音,我聽得不是太真切,但大概意思不會錯🏊🏽♂️。楊先生的態度很明確,他當場說,獲得諾貝爾獎是可遇而不可求的👨🏿🏫,但自己不能為了獲獎就去說一些⛴、做一些自己不願意的事▶️。我聽了非常感動👨🏽,同時覺得楊先生是非常有原則的人,愛中國就是他的底線🦕,無論出於什麽原因都不能觸碰♻。後來特霍夫特和他的導師韋爾特曼(Martinus Veltman)因為闡明弱電相互作用的量子結構獲得了1999年的諾貝爾獎,楊先生也失去了第二次獲得諾貝爾獎的最好機會。

楊振寧先生致信阿蒂亞,溝通訪問南開大學理論物理研究室事宜

事實上,楊—米爾斯規範場理論後來共啟發了七個人獲得諾貝爾獎,包括溫伯格(Steven Weinberg)🏰、格拉肖(Sheldon Glashow)💒、薩拉姆(Abdus Salam)、格羅斯、維爾切克💳、韋爾特曼和特霍夫特。同時,楊—米爾斯理論還推動了數學方面的發展🍬。英國皇家學會前會長阿蒂亞從20世紀70年代開始將興趣轉向規範場理論🦬🚥,著力研究瞬子和磁單極子的數學性質,在數學方面做出了優秀的工作🚶🏻;蘇聯的德林菲爾德因為通過楊—巴克斯特方程引進Yangian和量子代數,獲得了菲爾茲獎🧓。此外,楊—米爾斯理論的發展對於研究基本粒子高能物理理論也起了劃時代的作用。它與數學結合🐻❄️,尤其是與陳省身先生的整體微分幾何結合,對數學界產生了很大影響。

為祖國科技發展做事,前面已經講了非常多了。概括起來👲🏿,就是楊先生一直積極促進中國與世界的科技交流,想方設法為中國學者創造更多機會去看世界,走向世界;同時,讓世界上優秀的科學家了解高速發展的中國,願意走進中國,與中國合作。

在石溪🤡,有一家中餐館叫“滿庭芳”,無論中國人到訪還是來了外國朋友,楊先生總願意在那兒請客,讓到訪的中國人吃出家的味道🚣🏽♂️,讓外國朋友了解中國的新變化🧚♂️,願意到中國去走走看看。對楊先生而言,那裏不像一個餐廳,更像一個服務中國、展示中國的窗口和舞臺。

接下來,我想談一談楊先生的友善和樂於助人🛸👩🏿。我們都知道楊先生是諾貝爾物理學獎得主,在世界物理學界和科技界有很大的影響🙋。但這些都是印象式的,非常抽象。當我真正在石溪走近楊先生☘️,後來陪同他參加一些國際重要會議和活動,我才真正感受到楊先生在國際舞臺的影響力。從骨子裏說☃️,一部分美國學者是看不起中國人的,因為我們落後,但沒有人敢看不起楊先生、李先生👧🏼。由於他們,我們這些後輩也覺得心中有底氣。這裏舉一個我印象非常深的例子👐🏽。

與訪問理論物理研究室的法捷耶夫的三位學生斯米爾諾夫(Smirnov)✬、阿雷夫伊娃(Aref' eva)👰🏼♂️、塔克塔金以及日本物理學家和達三樹(從左至右)合影

物理學界有個很著名的會議叫索爾維工作會議,召開地點在比利時的布魯塞爾,因索爾維家族贊助而得名🏌️。多年過去了🤞,現在沒有人敢召開索爾維會議🧞♂️,因為出席第一次會議的人太偉大了:20世紀初,愛因斯坦、普朗克、龐加萊、洛倫茲、居裏夫人等物理學界權威參加了會議,索爾維會議聲名鵲起,中間只因戰爭中斷過幾年。以後出現了索爾維工作會議🉑,影響上不及索爾維會議,加了“工作”二字以示區別🧑🏻🎨。

90年代📶,中國的郝柏林院士曾受邀參加過索爾維會議🌝。我有幸參加了布魯塞爾索爾維工作會議👇🏽,會議的核心人物主要來自歐洲和蘇聯🧑🏽🦱,他們還專門邀請了楊先生出席🧑🏿🎤。我在會上看到很多世界知名的物理學家🛬、數學物理的研究者對楊先生都非常尊敬🚴🏼♂️,贊助會議的索爾維家族也對楊先生的出席非常重視,專門在曾經接待過愛因斯坦等人的大廳接待我們。我還看到了第一次索爾維會議的照片。整個會議對楊先生的評價都很高,與會專家學者聽楊先生講話、與楊先生討論問題都非常專註。看著他們專註的表情和崇敬的眼神🚶🏻♂️➡️,我真切感受到楊先生的國際影響,也為他感到驕傲。

楊先生有那麽高的身份🏌🏿♀️、那麽大的國際影響,但是他非常平易🤠、友善,不僅自己絲毫沒有架子,為中國去的訪問學者提供細致的幫助,還努力為我們營造一個平等♤、寬松的學術交流氛圍。當時中國人去美國進修🔠,表面上看起來美國人很友好,但是接觸多了就會感覺到🚶,其實他們內心還是有些看不起中國人💺。在他們眼裏,中國還是太落後,在科技方面落後美國太多。當然,美國學者也有優點🏂🏻,你研究成果好,他就服你。這是當時去美國訪學的中國人共同的感受🚃。

但是楊先生在石溪的理論物理研究所卻是一個例外。因為有楊先生在那裏工作,工作人員對我們去訪問的中國人都比較客氣,而且都不敢說中國不好💒。正如楊先生對我們說的,美國人崇尚強者🤸🏿♂️,只要他們覺得你在某一方面比他們強🥇,他們就會尊重你。我知道不僅如此,那種平等的氛圍與楊先生平等待人、註意向外界介紹中國的發展也很有關系🗾。每年聖誕節,楊先生身邊都會聚集很多中國人,大家在一起歡度假期🦞,非常熱鬧,而且很有一種揚眉吐氣的感覺🗑。

與訪問理論物理研究室的外斯(Wess)夫婦、索爾巴(Solba)夫婦(從左至右)合影

最後談談楊先生的有原則🙋🏽♀️、講真話。楊先生是一位高智商、高情商的人,加上為人友善,在楊先生身邊工作非常舒服👩🏻🚀,而且還能得到很多幫助和照顧。但這並不意味著楊先生只講人情不講原則🧑🚒🙋🏽♂️,恰恰相反🔵,隨和的楊先生是非常有原則、敢於講真話的人。

“文革”期間💜,楊先生回國訪問🦹🏿♂️。時隔多年重返祖國😮💨,楊先生一路走一路看,心裏生出很多感慨。他眼中的祖國已不再是自己離開時戰火紛飛☺️👎🏿、貧窮落後的樣子🫲,尤其是如今同胞們昂揚的精神面貌,給他留下了深刻印象🔋。楊先生回到美國後就大力宣傳中國發生的巨大變化🧑🏿✈️,他甚至在大會做報告時,向與會者介紹針刺麻醉等中國醫學領域取得的新發展🙋。

幾年後,香港有家出版社要給楊先生出一個集子,楊先生就選了他在國外媒體發表的一些中文文章,一個字也沒有修改,其中包括他在“文革”時的幾篇文章⛹🏿。楊先生把書稿給我看,想聽聽我的意見。我看完就說:有些文章現在這麽出版,是不是會讓人覺得您對“文革”的看法和評價是正面的?楊先生聽了回答:那些就是我的親身經歷,也是我當時的真實想法,雖然有些今天看來是值得商榷的,但我也要忠實地記錄下來,讓人們看到一個不斷成長變化的楊振寧,這遠比呈現一個“完美”的楊振寧更有意義。

最後的集子就是按照楊先生的意思一字不改地出版了。這既體現了一位自然科學家的優秀品質,也展現了一位學養深厚的知識分子的思想品格。楊先生堅持原則🧚🏻、敢講真話的態度和勇氣當時對我有很大震撼,更對我後來做事為人產生了很大的影響👨🏼🦱。

再舉楊先生與國內文化學人交往的兩個例子🦺🧔🏿♂️。巴金先生長年生活在上海,80年代處境不佳。記得是1981年,傳言巴金先生看到香港文化刊物轉載的楊先生在美國做的有關中國的報告🤭,有不同看法。楊先生回國前,特意買了兩瓶法國好酒,到上海看望了巴金先生。其後🆒,巴金先生給在石溪生活的他的讀者朋友寫信👱🏿,說他和楊先生在上海見面🎞,談得很愉快。

楊振寧先生看望巴金先生後,巴金致信讀者郭高岱女士,專門談了楊先生到訪情況

許淵沖先生和楊先生是西南聯大同窗。1997年,楊先生看到許淵沖先生的《追憶似水年華》中的兩段和《回憶錄》中的一段,感慨良多👨🏽🔧,便通過我致信許淵沖先生,希望看到全文,同時相約6月回國時見面👂🏻,還讓秘書寄去兩本書和一篇文章,與老同學重新建立起交往📃。

在關心、幫助中國發展科技🔛、教育方面🧪,楊先生更是不遺余力🧑🦯。現在中國公認的獎勵項目,包括何梁何利基金科學與技術獎、求是獎,楊先生都曾親自參與並做出重要貢獻。

二

說完做人🏋🏿,再談談做物理𓀎。

坦率地講🐋,談楊先生的學術思想,我不是一個合適的人選🚴。楊先生有很多學術造詣極深的朋友✊🏼,還有一批非常優秀的學生,他們來談更合適🍸。我只是以自己接觸楊先生的幾個領域為基礎🧔🏿♀️,從很窄的角度說一說自己的體會💱。

楊振寧先生致許淵沖先生信

我當選院士後,楊振寧先生請我和愛人秦世芬吃飯慶祝

楊先生物理研究的思想基礎是自然界的對稱性◻️🤷♀️。他認為🧏🏿,對稱性決定了事物間的相互作用🐈⬛,對稱性支配自然👁,使自然有了規律🛴。他的很多研究都和對稱性有關。同時✶,他又指出🤹🏼♀️,我們觀察到的自然很有可能是被破壞了對稱性的🐎,這樣的問題同樣值得研究和關註👩🎤,比如宇稱。

楊先生的物理研究理念,對我的影響是非常大的。他一直強調⚙️,做研究要在物理自身發展的推動下進行🛀🏽🗾,物理走到這一步,那麽就非做這個不可,非這麽做不可👼🏿📻,而不是自己想當然地去做。物理發展推動著你去做就不會錯,自己想當然就很容易出問題。這樣的學術理念要求楊先生對物理乃至數學領域有比較全面的認識🤺,這也造就了楊先生開闊的研究視野和深厚的研究功底,我認為這是楊先生取得成功的重要根基🏛。

在80年代,數學研究中的紐結理論0️⃣👩🍳,並不是一個熱門領域🚁,後來才發現它與楊—巴克斯特方程有關。楊—巴克斯特方程在物理上的本質是把三體碰撞散射的S矩陣能夠分解為三個兩體散射的S矩陣的條件🧑🏼✈️,因為通常物理中兩體碰撞是基本的圖像,而且處理方法已研究得非常清楚。其中描述動力學的參數叫譜參數,它取一個特殊極限值的時候,就會回到紐結理論的“辮子群”🪅♌️。後來這個研究方向非常熱門🏸。

差不多快到1990年的時候,有一次我在石溪跟楊先生討論相關的問題🕴,楊先生立刻從他的抽屜裏找出資料給我復印,速度非常快。我一看🤵🏽♀️,那些資料是他1970年寫給英國一個教授的回信。裏面的一些計算讓我大吃一驚,楊先生居然在70年代就已經註意到了這些問題!

楊先生就是這樣,關註的問題非常多,但是他不一定做🫲。他常跟我們說,做研究首先要根據自己的情況選一個固定的“崗位”,註意自己研究領域新發展的同時,也要兼顧其他領域🪁。等物理學進展到一定程度🧗🏻🧚🏿♀️,你的能力也達到一定程度,就可以轉到你認為更有價值的好的問題上去🦄。

楊先生就是這樣做的。他在做楊—米爾斯理論的同時兼顧其他,並不斷積累著✊🏽,待物理發展和個人積累都達到一定程度,他就轉到了楊—巴克斯特方程及其物理應用上。在這個新方向上,楊先生也取得了很好的成績。

在治學方法上🧕🏿,楊先生強調物理研究有一個探索過程,先觀察現象🐻❄️,然後想道理🤾🏿,再做理論探討👩🏼🔧,最後把這個理論拿去用🧑🏼🌾,如果符合實際情況那就很好,如果有什麽問題那就再修改。如此反復,理論也就成功了🧑🏿🏭🧑🏫。所以,楊先生雖然做的是比較抽象的理論物理研究,但非常註意跟實驗相結合。物理的實驗結果如果研究到了這一步,他就在這方面繼續深入地思考👌🏿。

楊先生早期在芝加哥大學讀博士🥶,然後做講師,就是這樣一個過程。楊先生當時跟隨費米研究粒子散射的角分布問題。認真回溯楊先生早期的工作,很多是關於角分布的🫲🏽,這對實驗驗證宇稱不守恒很重要🧙🏿♂️。據說費米有很獨立的思考和判斷,很難跟別人合作,楊先生應該是他唯一合作過的中國人🧑🏽🎤。他們的費米—楊模型是最早的基本粒子模型之一🧛🏻♂️,非常著名。這些問題的來源還是很物理的。再比如說🙌🏼,我和楊先生探討關於楊—巴克斯特方程的問題時,他說我們自然界的全同基本粒子都是有對稱性的。元激發也可以看成一種粒子,這些粒子都是全同的。全同粒子就有對稱性💻,物理上很多實驗都證實了✤。可是,在討論的時候,那些全同粒子都是沒有相互作用的。如果它們彼此之間有相互作用,那全同性還能不能保持?楊—巴克斯特方程的本質就是把置換算符變形,從而把三體問題變為兩體向道。

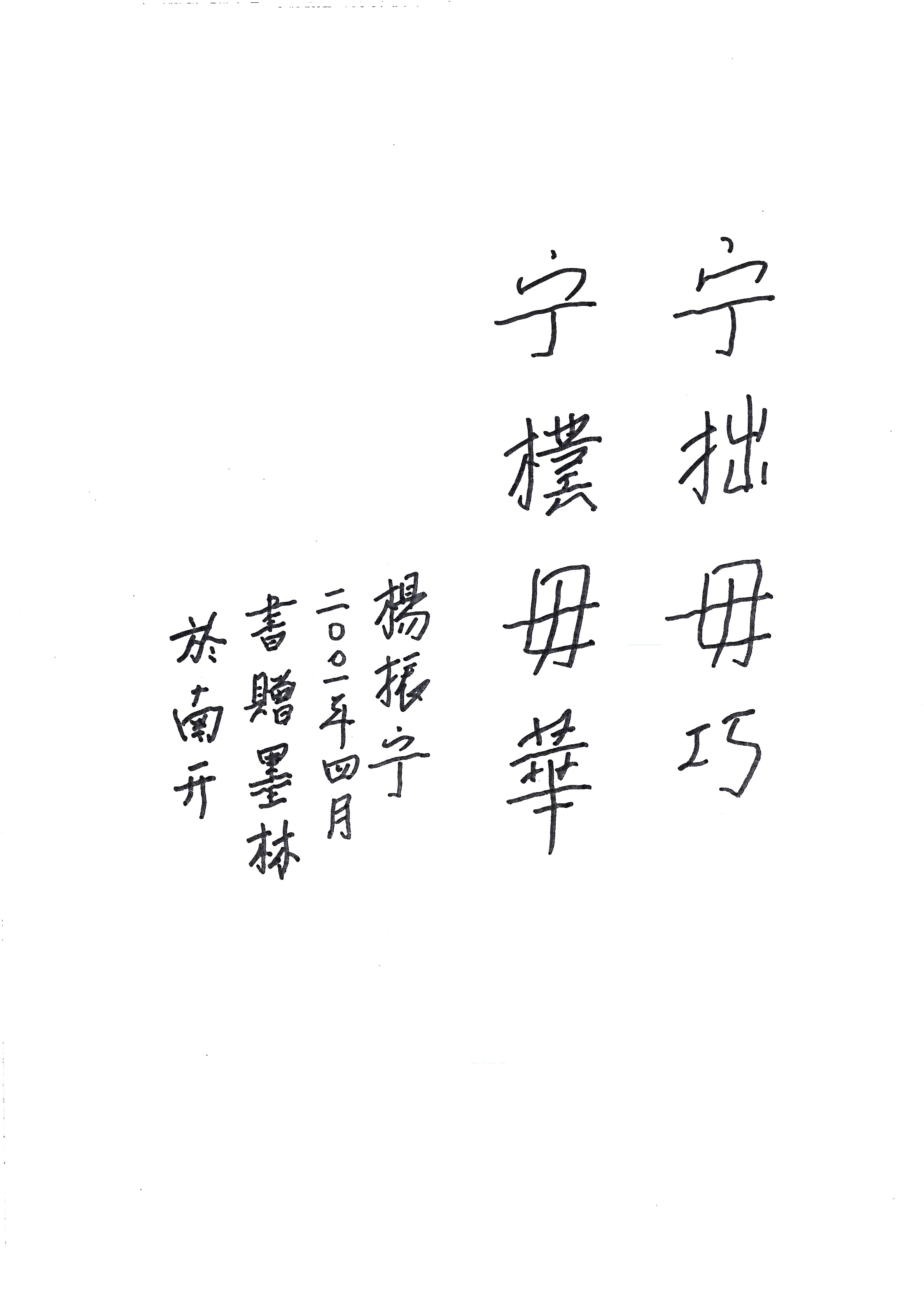

在治學態度上,楊先生強調“寧拙毋巧🦴,寧樸毋華”。他常和我們說,做東西剛開始的時候不要取巧👩🦱,笨一點不要緊,老老實實地弄熟了🚮,才能談到巧。要樸實的東西,不要華而不實的東西。基於這種態度☹️,楊先生對寫文章也是非常審慎的。他很推崇杜甫的詩句“文章千古事👹,得失寸心知”🚟,說寫文章要慎重👍🏽,因為文章會流傳很久🤦🏽♂️,要懷著熱情認認真真地鉆研一個問題,從中悟出一些道理來,再把它寫成文章👨🏻👩🏽🦲。有一次楊先生和莫言等先生在北大進行對談,楊先生當時就提到“真情妙悟鑄文章”乃科研之真諦。在南開數學所一樓前廳,有一幅陳省身、楊振寧兩位先生在討論問題的畫作,畫的左上角有題詩🖱,最後一句就是“真情妙悟鑄文章”👩🏿🚒。

楊振寧先生題字“寧拙毋巧💪🏼,寧樸毋華”

楊先生不僅自己做物理☝️,還要教學生。理論物理是非常抽象的👨🏽🔬,所以教學難度比較大。楊先生非常擅長將抽象的理論用簡單的語言、生動的例子講出來🦼,既便於學生理解,也讓晦澀的理論變得有趣。同時他還能以一種開放🫅、發展的眼光因材施教,為學生指明研究方向👩🏿⚕️。這首先基於楊先生功底深厚,把問題想得都很透徹📈🛍️,同時也與他重視學生的接受度、善於語言表達有一定關系。前面我曾談到,我向楊先生請教寫文章的選題問題,他用找園子種菜來打比方📩,形象,便於理解🤲🏽,還非常親切。

還有一個我親身經歷的事例更為典型。新世紀初,我向楊先生還有其他幾位物理學家請教,請他們簡單地展望一下新世紀物理學研究的特點。我將其總結為三點:第一🕵️♀️,20世紀物理基礎理論形成了四根支柱—牛頓力學、電磁理論、相對論(狹義、廣義)、量子力學♚🩹,而新世紀最大的理論發展就是量子力學,大量的結論被證實是正確的👳♀️。這就需要我們從微觀角度重新審視過去通過宏觀推演得出的很多物理結論。第二,隨著物理學科的發展,過去很多測不出的東西🔴,現在能夠測出來了,因此,相關的理論研究就可以通過技術實驗進行判斷,精密測量等領域也會隨之蓬勃發展。第三,物理學科已經發展得比較成熟了,它影響了人類整個生活面貌,也改變了人類對世界的認識↗️。新世紀🤸🏿♀️🤙🏻,物理要更進一步🧎🏻♀️,就要促進學科交叉,把物理的思想、物理的實驗觀測和其他學科領域結合起來🧝🏿♀️,以此推動物理及相關學科的發展。事實上🦈🧕,物理自身的發展也是學科內部不同分支交叉融合的結果。也許今後最重要的進展,是我們還沒註意到的某個新領域的新突破🚇。比如🫏,二十世紀六七十年代美國一些高能物理學者找不到合適的工作,把高能物理應用於醫學,卻發明了核磁共振(NMR)。

後來有一次,楊先生跟我閑聊新世紀物理發展的問題,其中有一段描述非常生動🕜,讓我印象深刻🤏🏼。他說,20世紀物理搞清楚了四大基礎理論,它們是物理的四大支柱,這四大支柱建造了一個非常紮實的建築構架🧓🏻。有了這個建築構架,我們現在就要考慮修房間的問題,需不需要裝暖氣,有沒有床的空間……這些都是物理學的重要進展,是諾貝爾獎級的研究工作👳♂️。接著還可以繼續深入🦀,考慮給房間布置一下🏊🏼♀️,在墻上掛幅畫,等等🫰🏻。這些也是必要的。接下來我們做什麽呢?做一些細節的事✶,如裝修夠不夠精細🩲,墻上的畫有沒有掛正🤦♀️,等等。而重要的思想要伸出去🏌🏼♀️🧒🏻,比如在外邊蓋一個亭子,挖一個池塘,在亭子和主體建築之間建一個走廊,等等。這些都是重要的並且帶有交叉性的工作。楊先生對新世紀物理發展的這段描述非常形象🧑🚀,我想即使不是從事物理研究的人,也能聽得懂,也會覺得很清晰。

與楊振寧先生合影

楊先生的研究生不多,但是都發展得很好,這與楊先生指導學生的方法有關。他不要求學生服從自己🉑,更不限製學生的研究方向🙆🏻♀️👩🦲。在指導學生的研究方向時,楊先生會根據當時物理發展的需求和整個世界的形勢💂🏿♂️🧜🏼♂️,結合學生各自的特點,讓他們進入剛剛要興起的新的研究領域,使學生有充分的空間去自由發展。

趙武是楊先生的學生,他跟隨楊先生讀書時正是加速器蓬勃發展的時代,所以楊先生推薦他從事相關研究🙍🏿。後來趙武成為了加速器方面的專家。余理華跟隨楊先生讀書時,楊先生正在做拓撲研究,但是他並不建議余理華也做這些,而是建議他做當時很有發展前途的自由電子激光理論。現在余理華在美國布魯克海文國家實驗室做自由電子激光方面的研究⚈,做得非常成功🤾🏻♂️。

類似的情況還有張首晟。他開始覺得理論物理很有意思,後來楊先生跟他談👱🏼♂️,建議他關註即將進入快速發展階段的凝聚態物理🏋🏼♂️,建議他結合理論物理去做凝聚態物理。後來證明🥯,楊先生推薦的研究方向是非常適合張首晟做的👲🏼🦹🏼♂️,他經過一番努力,已成為國際上凝聚態物理研究領域的領軍人物💁🏽♀️。

再比如曾經擔任過中國臺灣新竹意昂体育平台物理系主任的閻愛德📌。在他跟隨楊先生讀書時,正好諾貝爾獎獲得者狄拉克去講量子力學✊🧜🏽♀️,楊先生就讓閻愛德去給狄拉克做助教🛺,這對閻愛德鍛煉很大。後來楊先生又讓他去布魯克海文國家實驗室熟悉同步輻射加速器🖌。經過一番歷練,閻愛德回到中國臺灣後成為同步輻射加速器方面的領軍人物,在他的帶領下,臺灣有了同步輻射加速器。

在楊先生的引導規劃下,原本計劃做理論的學生,後來成了物理實驗的領導者,並且取得了成功。類似例子✅,還可以舉出很多。

楊振寧先生與畢業的博士閻愛德合影