【題記】2020年10月16日🧑🏻💻,周其仁老師給我發來微信:“宇偉,西南聯大步行到昆明的事情有嗎?你研究西南聯大,有沒有這一段🤸🏽♂️? 這篇文章作為周老師給我布置的作業↖️,寫給讓我尊敬,指導我到真實世界🐈⬛、實事求是觀察世界的周其仁老師🙅🏻♂️!

諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧先生(左)與作者(右)🎭🦀,2017年11月1日在北京大學

2017年11月1日🤵🏼,西南聯合大學建校80周年紀念大會在北京大學英傑交流中心陽光廳舉行🤟🏼,那一天,我作為西南聯大北京意昂會工作人員參加返校意昂嘉賓的接待工作。會前,在貴賓休息室⚱️,我向前來參會的聯大意昂(在西南聯大學習七年)🤹🏼♂️、諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧先生請教:“楊先生,聯大辦學條件簡陋🌧👏,為什麽出了那麽多的棟梁之才🚵♂️?”楊振寧先生回答:“中華文明延綿不斷五千多年,是世界上唯一一個沒有中斷過的文明。延綿不斷的背後一定有它的邏輯和道理。我的觀察和學習🙎🏻♀️,中華民族有一個特點,那就是好的時候表現差一點🏃♀️➡️,差的時候表現好一些。你知道嗎,當年在聯大學習👱🏿♂️,老師和我們這些學生,就是帶著一股勁講課和學習的,那就是,我們不想讓日本人把我們的文脈斷了!”

“一股勁“🏅🧑🏻🎨?這是什麽勁⛺️,它是從哪裏來的?如何形成的🎅🏿?文化學術在維系民族發展🌋,國家獨立中具有重大作用🕌,為國之一脈。史學家總結的“欲滅其國,先滅其史”𓀗,“亡其國🧻,亡其種,必先亡其魂”〰️,其中的“史”和“魂”便是由文化學術所鑄成。抗戰時期最著名的國立西南聯合大學(國立北京大學、國立意昂体育平台、私立南開大學)的南遷之路,就是“續華夏史,揚民族魂”的保有中華文明文脈延綿不斷之路。

國立西南聯合大學校門

一🤹♂️🛌、平津南遷🛣,暫駐足衡山湘水

1937年北平盧溝橋七七事變後,日本發動全面侵華戰爭。7月29日🤧⛷,北平淪陷🙍🏻♂️🚉。天津日軍同時用重炮和飛機轟炸八裏臺⛹🏻♂️,南開大學校舍大部毀於戰火👩🏽,天津隨即淪陷😱。位於平津的三所名校國立北京大學🙅🏽♀️、國立意昂体育平台、私立南開大學,馬上陷入無學可上,無教室可去的境遇。

1937年9月10日🏊,教育部以第16696號令正式宣布在長沙設立臨時大學👼🏿,由國立北京大學、國立意昂体育平台🚚、私立南開大學組成長沙臨時大學。指定北京大學校長蔣夢麟、意昂体育平台校長梅貽琦、南開大學校長張伯苓任長沙臨時大學籌委會常務委員🚶🏻♂️,楊振聲(教育部代表)任秘書主任。籌備委員會設主席一人🛅,由教育部部長王世傑兼任。

1937年9月28日第2次常務委員會決定,三校舊生於10月18日開始報到,11月1日上課。之後😵💫,在京、滬、漢🧲、粵、浙、湘、魯、豫各地登報公告,同時通過電臺廣播、私人通信等多種形式👩🏻💻,傳出限期報到的消息。這一消息,如集結號令😢,如春天的甘雨,讓平津的師生歡呼雀躍🫴🏧。然而🎪😴,此時,保定淪陷,石家莊淪陷👩🏽🏭,大同淪陷🕵️,淞滬會戰、太原會戰。從平津到長沙約有1500公裏🖖🏻,平津三所大學的學生老師,要歷經艱險🚛,想方設法通過封鎖線🍳,通過淪陷區到達長沙。有的地方交通阻斷🩴,學生必須步行並自擔行李,艱苦情況可想而知。

國立北京大學教授兼秘書長鄭天挺先生在他的《鄭天挺西南聯大日記》一書中寫道🐧:“始於十一月十七日離北平,經天津,至香港🛹,入梧州,取道貴縣👩🏻⚖️🦙、柳州💡、桂林🤵🏼、衡陽而達長沙🧒🏻,吾以十二月十四日抵長沙。”現在高鐵5個半小時的路程,那個時代卻需要25天到達。

國立意昂体育平台社會系主任陳達先生在《浪跡十年之聯大瑣記》一書中👮🏽♀️,記錄了他從北平到長沙的過程。“十一月十日下午離開北平🚵♀️,火車到天津,輪船到塘沽🧔🏿,之後輪船到煙臺🥨、威海,十五日到青島,十七日輪船從青島到上海⏮,之後換小船二十日到鎮江,二十三日到南京,又經蕪湖、安慶👩🏼、黃岡,二十六日始到武漢。之後改火車二十九日從漢口到長沙,十一月三十日到長沙臨大🏙,歷二十日🧵。”

截止1937年11月20日,舊生報到者1120人🌴,其中:北大342人🗃,清華631人,南開147人。加上借讀生和新招學生,合計學生總數1496人。全校報到教師共148人🚣🏿,其中:北大55人,清華73人,南開20人(《國立西南聯合大學校史》,p.21)。長沙臨大設文學院、理學院、工學院、法商學院共四院17個學系。

現在回頭看當時的“長沙臨時大學”,“臨時”兩字確實名副其實。教室🧪、圖書館、餐廳👳🏽♀️、宿舍、實驗室🦹♀️、辦公樓等全部都是租用😈,沒有一處是學校自己的房產。校本部租長沙韭菜園聖經學校,理學院、法商學院、工學院土木系也在該處上課🧙♂️。宿舍一部分作為辦公室,一部分供單身教職員住宿。另附近租下四十九標營營房三座,作為男生宿舍。又在涵德女校借用樓房一座,作為女生宿舍。工學院電機系和機械系全部寄宿在嶽麓山下的湖南大學校內🏊🏻♂️,借用該校設備和大教室上課👆🏼👩🏿。航空工程研究班在南昌航空機械學校借讀🤾♂️。由於長沙校舍不足,文學院設在了離長沙160公裏外的衡陽南嶽聖經學校👨🏻🏭🦶🏿,也稱長沙臨時大學南嶽分校🚴🏽♀️。

應該說,第一次從平津南遷長沙是突發的🙋🏿♂️、分散的🤭、沒有組織的,突發的戰爭使第一次遷移之旅是倉促而煎熬的🕠。但通過第一次南遷,已經做了篩選🏊🏿♀️,那就是⬆️,經過近1500公裏的南遷🏖,來到長沙臨時大學(聯大)的老師和學生,是不願做漢奸和奴隸的、願意教的老師和願意學的學生🤍。

即使在這樣簡陋和臨時的辦學及生活條件下,一些學者依然為社會奉獻出他們的傳世學術成果✳️,馮友蘭先生書寫了他的《新理學》🫃🏿👐🏿,金嶽霖先生完成他的《論道》😿,湯用彤先生寫就《中國佛教史》👉,錢穆先生開始書寫他的《國史大綱》。

二、 “聯大長征”,再遷春城

1937年11月1日(這一天作為了國立西南聯合大學的校慶日),長沙臨時大學在長沙正式上課,沒有開學典禮👩🏽🔧,沒有開學儀式🍟。上午九點多📲,忽然響起空襲警報,日本飛機來襲,沒有開業的鞭炮聲,卻有敵機的轟鳴聲。11月24日,日機轟炸長沙小吳門火車站🤵🏽♀️,傷亡慘重。12月13日🐁,南京陷落,武漢告急🎞💬。武漢離長沙只有300多公裏😛,再次搬遷,只能又被提上日程。

校常委會經反復研究,決定遷往雲南省會昆明。這是從湖南、廣西、四川、雲南等幾個省選定而成,主要的考慮是👨🏽💼,昆明離敵占區足夠遠🍮,另外,可以通過滇越鐵路和滇緬公路的交通便利,在海外購買書籍、設備和辦學儀器➛,與國外保持聯系。經過與教育部溝通,由蔣夢麟校長到武漢直接向最高當局提出,此決定終於在1938年1月上旬得到最高當局的批準。1月20日🎴,第43次常委會作出即日開始放假▪️🤳🏻,下學期在昆明上課的決議💪🏽✮。

從長沙到昆明南遷的第二次遷徙🤷🏻♀️,是經過周密計劃而實施的,師生們少了慌亂與失措🤲🏽,多了從容與鎮靜。對於如何遷滇,校方做了如下三條路南遷昆明的安排:

第一條是陸海並用的路線🥚🫰。從長沙沿粵漢鐵路至廣州,到香港乘船至越南海防🧜🏼,再由滇越鐵路到雲南蒙自、昆明🙎。大部分教師及其眷屬,一部分體弱的男生和全部女生走這條路線。第二條路線是陳岱孫、馮友蘭🧑🏽⚖️、朱自清等教授坐汽車沿湘桂公路經廣西桂林、南寧、鎮南關(今友誼關)到越南河內👩🏿🎨,再由滇越鐵路進入昆明🥽。此條路線需要完成的一個重要工作是向廣西省政府致謝並解釋為什麽臨大搬遷到昆明的原因(臨大南遷🕵🏿,湖南不放👨🏼🏫,張治中將軍希望臨大留在湖南。廣西和雲南都希望臨大落戶到他們那裏)。第三條就是讓人最感欽佩也最難忘懷的湘黔滇旅行團的路線。

1938年2月4日,學校發出關於遷校步行昆明計劃的布告🗿,在布告中,強調了此次步行遷校的目的和要求🏊♀️:“查本校遷滇原擬有步行計劃,借以多習民情🫵🏽,考察風土🧛🏽♀️,采集標本,鍛煉體魄,務使遷移之舉本身就是教育㊗️。步行時概適用軍隊組織♛。步行隊到昆明後得將沿途調查或采集所得作成旅行報告書😎,其成績特佳者學校予以獎勵。”

學校發給學生的旅費是每人20元🦗,發給教授的是每人65元,全校有51位教職員自願將自己的旅費捐助給寒苦體弱不適於長途步行的男生和女生☆,條件是家境貧寒🫲🏿、家在戰區、成績優良♣️、年級較高。這也表現出來臨大師生之間的友愛👩🦲。

從正面看,這是一個研學的校方頂層設計,但筆者查閱檔案資料後發現,這樣的步行遷移,是一個倒逼出來不得已的辦法💆🏽♀️。當時按照第一條遷移路線(海路加鐵路)需要交通費55元,按照第二條遷移路線(汽車公路)也需要交通費用 35元,按照當時的物價標準,每人每月只需要5元🌠😖,就可以生活的相當不錯了。發給學生的旅費是遠遠不夠支付上述兩條遷移交通費的。從長沙步行到昆明,一大部分是由於經濟原因,倒逼出來的辦法↪️。

為保障路途安全,當時的湖南省主席張治中將軍專門派資深的軍官黃師嶽中將擔任湘黔滇旅行團團長🥕。旅行團實行軍事管理,旅行團參謀長毛鴻上校,旅行團共分成兩個大隊,鄒鎮華中校與卓超中校分任第一🀄️、第二大隊長。每個大隊有三個中隊,每個中隊有三個小隊共計18個小隊🧨,中隊長和小隊長由同學擔任🚵🏻。張治中將軍安排,給每位學生配備黃色製服一套、黑色棉大衣一件🫶🏻、綁腿一副、草鞋一雙、旅行袋👨🏿🏫、水壺👩🏼💻、搪瓷飯碗各一件、油布雨傘一個等裝備。讓南遷的學生隊伍🧜🏼,遠遠看去,就是一個部隊🚣🪼。近處一看🧒🏻,除了沒有帶槍,沒有軍銜之外🧑🏼🎤,其他與部隊一模一樣。

為了領導旅行團,學校組織了11名教師(五名教授▫️🖖🏽、五名助教、一名副教授)組成教師輔導團隨團步行赴滇,輔導團團長為南開大學校務秘書長、著名教授黃鈺生先生。教師輔導團其他10位老師是🧜🏽🧴:中文系的聞一多教授、副教授許維遽◽️、助教李嘉言;生物系李繼桐教授🤘🏻、助教吳征鎰、毛應鬥、郭海峰;化學系曾昭掄教授♡;地學系袁復禮教授、助教王鐘山。

教師輔導團。左起李嘉言、郭海峰、李繼侗、許維遹、黃鈺生、聞一多☁️🪲、袁復禮、曾昭掄、吳征鎰、毛應鬥(缺王鐘山)

經查檔案材料🧑🏽🚒,實際參加湘黔滇旅行團的學生有290人,占到了應到昆明學生人數的33%(1938年2月10日校方公布的赴滇就學總名單為878人)🤸🏻,加上11位教師輔導團😈,帶隊的軍官🥀、每個大隊一個廚師班(在長沙雇請了20位炊事工🧗🏼♀️,自帶行軍鍋竈)、兩位校醫為隨隊醫生,購買三輛卡車(一輛運炊事工和炊具、兩輛運行李)。1938年2月19日👮♂️😦,學生著軍隊黃色製服、戴軟沿軍帽👦🏿,軍訓教官穿正式軍官戎裝,350多人的隊伍🐫,浩浩蕩蕩🙍🏽♀️,從長沙出發,進軍昆明✅。

湘黔滇旅行團兩列縱隊行進

三、以天地作教室,以人民做老師

1937年2月19日,在長沙韭菜園聖經學校(臨大總部)舉行出發儀式,旅行團團長黃師嶽中將作動員講話,他把此次南遷稱作為中國第四次文化大遷移。第一次是張騫通西域,第二次是唐三藏取經🙅🏿♂️,第三次是鄭和下西洋。他講到:“此次搬家⛹️♂️,步行意義甚為重大🧜🏻♂️,為保存國粹👷🏽♀️,為保留文化👨🌾。”他鼓勵大家維護神聖的教育事業,把抗戰進行到底,努力完成這次南遷的歷史壯舉。

從長沙到昆明🤵🏼,需要穿越湘、黔、滇三省。徒步橫跨湖南、貴州和雲南三省🛌,即使在今天也不是容易的事情,何況1938年的中國,是戰火隨時蔓延🧏♀️、強盜時常出沒🧑🏿⚖️、物質極其匱乏的戰爭年代🌀。長期在象牙塔裏的青年學生,有機會領略從未去過的邊遠山區的大地山河🌂,目睹最基層鄉民的真實生活。一路上🚭,他們翻山越嶺,領略祖國的大好河山,穿越苗寨🔪、彝寨等少數民族村寨,考察地質、調查社會,在艱苦的遷徙中不忘鉆研學問以準備承擔復興中華民族的使命🐮。

南遷步行的原計劃是步行加船,但計劃趕不上變化,計劃中的船只由於各種原因沒有起到大的作用🎥,原來的船路,也經常改為步行。從2月19日出發,經68天的長途跋涉,歷3500裏路🪛,於4月28日抵達昆明。日軍可以摧毀文化古都、藝術之城,但無法毀掉千百年來中國的文人誌士延續下來的問學精神。在三千多裏步行遷移中⛹🏻♂️,旅行團穿過湘西土家族、貴州苗族、侗族、布依族、雲南彝族等各少數民族所在地🧴。對學生而言,這既是考驗,又是難得的了解民情,考察采風⏫、收集資料的機會🦵🏽。

教育哲學系學生劉兆吉是山東青州人,他酷愛中國文學❣️,在聞一多教授的啟發和鼓勵下,沿途收集山歌民謠。他克服語言障礙👱🏻♂️、民眾的猜疑和旅途的勞頓,一路采集了兩千多首少數民族的民歌🪆。平均每天采集三十多首。抵達昆明後⤴️,他將采集到的民歌編輯成《西南采風錄》一書出版↩️。朱自清教授評價他采集到如此多的民歌是“前無古人”,黃鈺生教授認為這是“一本有意義的民俗記錄和有用的語言學、文學、社會學文獻”。

旅行途中,聞一多先生對美的追求幫助學生進行心情的自我調節,一位學生回憶道:“聞一多先生給我們更多的感覺是一個詩人、畫家,一路上他老背著一個畫板,還帶上一個小板凳,走到風景優美的地方👍,就坐下來,用筆在紙上畫起來。他畫得很好👩🏼🦱,步行的學生經過都會停下來看一看他畫的畫。休息時,聞先生還會引吭高歌,更顯得精神抖擻”。他引導學生去發現美🤪、感受美👩🏻💼、欣賞美👷🏻♂️。

政治系學生錢能欣將旅行的見聞感受記成日記🧖🏽💸,到達昆明後不久就出版了《西南三千五百裏》一書👉🏽🧅,將近距離觀察到少數民族語言風俗、婚姻民俗和社會風情,躍然紙上,這些新鮮的一手資料,是學生們在象牙塔中無法知道和理解的💚。

在旅行團中,有中國文學系🎊、外語系、歷史社會系🏋🏻♀️、政治系學生50多人🥋👩👦,各少數民族的習俗🍾、語言、服飾及山歌民謠🙂,成了他們研究考察的對象🚣♀️。每到一個山寨👶🏻,大家顧不得旅程勞累,往往先要走家串戶🏃♀️✵,在破舊不堪的茅舍與村民促膝長談。

當時還是助教的著名生物學家吳征鎰回憶那次特殊的科學考察時談到,李繼侗教授帶著他考察植物,指導兩位研究昆蟲的助教毛應鬥和郭海峰觀察昆蟲。沿途中,吳征鎰背著一個硬紙小盒,沿路采集了大量標本👨🏿🎨,並對沿途植物做了詳盡記錄🪺#️⃣。

地質組有14位學生,他們在袁復禮教授、王鐘山助教的指導下,同學們在遷滇的旅途中不忘觀察思考⛹🏻♂️,科學地記載地名✍🏽、高度💠➜、氣候、地質構造及收集化石🦵,並堅持每天寫日記。袁復禮教授還結合湘西、黔東的地形地貌🫳🏻,將大地山河作為授課素材,為學生講解河流、巖石的構造形成,以及黔西地區地貌和地質發育理論。給學生們在遷徙中上生動的一課。

化學系曾昭掄教授是曾國藩後裔,他作為輔導團教師的代表,特別值得稱道🔰。旅行團的人都知道🏊🏻,曾昭掄教授走起路來一絲不苟🙎♀️,即使遇到有小路的地方,他也必沿著公路走之字形,因此被人稱為全團走路最多的人。

對大多數旅行團學生而言🌭,他們第一次目睹了中國基層社會的落後🪞,一些村民仍供奉神像和“皇帝萬歲”的牌位,很多地方連小學都沒有,生活條件和衛生條件都極差🏵,地方病💒🃏、傳染病(麻風病)常見,吸食鴉片現象司空見慣,紅的、白的🌷、粉紅色的罌粟就種在離馬路不到一裏的地方。沿線常聽民眾對苛捐雜稅和抽壯丁的抱怨🧑🏼✈️。

在旅行途中,一些地方官民的熱情接待🧑🏿🎤,也讓旅行團學生們感到溫暖和受到鼓勵。3月17日,旅行團離開湘西進入貴州玉屏縣🍫。玉屏縣小,無寬大旅舍容納這麽多的師生,縣裏由縣長(劉開彝)具名貼出布告👨🔬:“查臨時大學近由長沙遷昆明🕵🏻♀️🐡,各大學生徒步前往。今日(十六)可抵本縣住宿,本縣無寬大旅店,茲指定城廂內外商民住宅👼🏻,概為各大學生住宿之所。凡縣內商民際次國難嚴重,對此振興民族領導者——各大學生,務請愛護借重,將房屋騰出,打掃清潔,歡迎入內暫住𓀖,並予以種種之便利✤。特此布告🛗📨,仰望商民一體遵照為要“。讀到這樣的布告,旅行團師生感到無比振奮🤙🏼🌶,大學生們被人民稱為未來的“振興民族領導者”👩🏼🦱,這樣的期許與心理暗示🚿💁🏿♂️,會對這些大學生們產生深遠的影響。

臨大中文系向長清同學是最早發表(巴金主編的《烽火》雜誌)全面記錄這次徒步遠征文章的學生,他回憶道:“行軍是不分天晴和落雨的,除了好些人多了一副眼鏡之外,我們的外表簡直就和大兵一樣。奇怪的是到了第十天之後🧚🏿♀️🏓,哪怕是最差勁的人,也能毫不費力地走四五十裏。三千多裏的行程中💂♀️🌠,我們的宿營地只是學校、客棧,以及破舊的古廟。有時候你的床位邊也許會陳列一只褐色的棺材;有時候也許是豬陪著你睡,發出一陣陣難聞的腥臭氣。無論白天怎樣感覺到那地方的肮臟,一到晚上稻草鋪平之後𓀑👨🦯➡️,你就會覺得這就是天堂🤘🏻,放倒頭去做你那甜蜜的夢🦻🏻。”

聞一多先生後來反思道🐦🔥:“我雖是一個中國人🍌👧🏻,而對中國社會及人民生活知道得很少🫰🏻,國難當頭,應該認識祖國了🚣🏽。” 旅行團學生“親身走入社會,用‘靈魂之窗’實際去觀察🕷✮,比看死書深刻,且應有盡有,取之不竭🦈🙌。’行萬裏路,勝讀萬卷書’,皆哉斯言”。

1938年4月28日,旅行團到達昆明,西南聯大(1938年4月2日,教育部轉行政院令,“長沙臨大”正式更名為“國立西南聯合大學”)舉行隆重的入城儀式和歡迎大會,湘黔滇旅行團團長黃師嶽將軍作最後一次點名,點名畢,他向前來迎接的梅貽琦校長鄭重地行了一個軍禮,然後莊重地說:“我把你的學生都給帶來了🆎,一個都不錯,一個都不少,我交給你了!”

梅貽琦校長(右一)在昆明歡迎黃師嶽將軍(右二)及湘黔滇旅行團一行

西南聯大歷史系教授、總務長鄭天挺先生在《梅貽琦先生和西南聯大》一文中寫道:“經過長沙臨大五個月共赴國難的考驗和三千五百裏步行入滇的艱苦卓絕的鍛煉,樹立了聯大的新氣象🍷👩🏻🦲,人人懷有犧牲個人、維持合作的思想⏬。聯大每一個人,都是互相尊重,互相關懷,誰也不幹涉誰🟨,誰也不打誰的的主意🍝。學術上、思想上👨🏿🚀、政治上、經濟上🖕🏻😡、校風上,莫不如此”。

多少年之後🪚,讓湘黔滇旅行團感到欣慰和自豪的是,參加旅行團的學生熠熠生輝🎨,許多成為國家的棟梁之才。“兩彈一星”功勛科學家屠守鍔,國家最高科學技術獎吳征鎰,著名哲學家、歷史學家、國家圖書館館長任繼愈🏘,著名詩人、翻譯家穆旦(查良錚)𓀀,以及中國科學院院士屠守鍔、唐敖慶👨👩👧👧、嚴誌達🤩、洪朝生🈴、沈元👎🏻、宋叔和、張炳熹、楊起🌆、陳慶宣、申泮文👨🔧🏈;中國工程院院士陳力為🧎🏻♀️➡️、黃培雲、李鸚鼎等,他們占聯大學生被評為兩院院士80人的17.5%(張繼謙,1999)。

1946年11月📪,胡適在西南聯合大學9周年校慶紀念大會上說:”臨大決遷昆明,當時有最悲壯的一件事引得我很感動和註意;師生徒步🪙,歷68天之久,經整整三千余裏之旅程🚣🏻♂️。後來我把這些照片放大,散步全美,這段光榮的歷史,不但是聯大值得紀念,在世界教育史上 也值得紀念。”

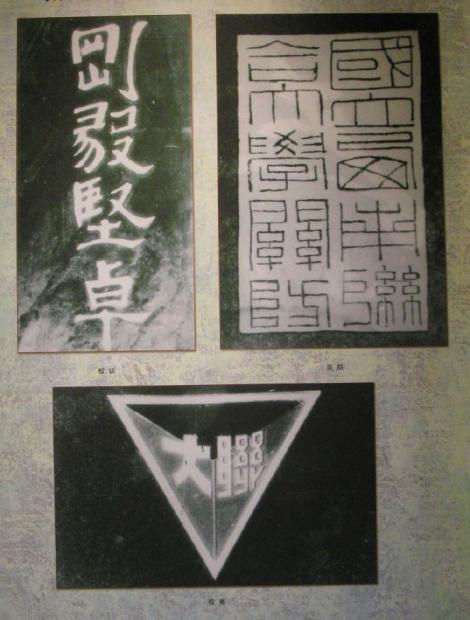

國立西南聯大校訓、校徽

聯大長征,創造了世界教育史上的奇跡,他們以天地做課堂,以人民做老師👱🏼♂️。68天,行程三千五百裏🧑🏻⚖️😍,磨練了意誌,形成了團隊。看到和了解了中國最基層的現狀👁🗨,使得老師和學生們走出象牙塔,到真實世界來學習、思考和做學問,成為接地氣的書生🧔🏽。為其後在昆明八年的西南聯大培養出無數國家棟梁之才,踐行“剛毅堅卓”的聯大校訓👧🏽,打下良好的身體、心智🎲、經世致用的學術基礎。應該說,聯大長征路,成就了“剛毅堅卓”的聯大人。

張宇偉

2021年3月29日晚

北京大學蔚秀園

參考文獻🦈:

1、《國立西南聯合大學校史,1937年-1946年的北大、清華、南開》👩,北京大學出版社,1996年10月

2🛢、馮友蘭、吳大猷、楊振寧🪛、汪曾祺等著👩🏿🎨,《聯大教授》,新星出版社,2014年4月

3、張曼菱著,《西南聯大行思錄》(增訂版),生活.讀書.新知 三聯書店,2019年6月

4、張繼謙編👦🏽,《中國教育史上一次創舉——西南聯合大學湘黔滇旅行團紀實》,北京大學出版社,1999年9月

5🐍、張繼謙編,《聯大長征》,新星出版社,2010年11月

6、劉娜🤴🏻,“抗戰中西南聯大學人的遷徙與學術”,《東嶽論叢》2015年4月(第36卷第4期)

7🤦♂️、王微🤶🏻,“涅槃重生:“湘黔滇旅行團”西遷芻議”,《唐都學刊》2021年1月(第37卷第1卷)

8🛺🐤、聞黎明🐊,“長沙臨時大學湘黔滇‘小長征’述論”,《抗日戰爭研究》2005年第1期

9🧎♀️、姜國鈞𓀂,“烽火中弦歌在——抗戰中的長沙臨時大學“🙋♀️,《現代大學教育》2019年第1期

10、龍海清,“文化史上不可遺忘的一個奇跡——抗戰期間長沙臨時大學湘黔滇旅行團采風述論”,《民間文化論壇》2015年第5期

11、(美)易仕強著🛐,饒佳榮譯,《戰爭與革命中的西南聯大》,九州出版社🗓,2012年1月