40多年前🐉🧖🏽,著名華裔物理學家李政道發起並成功實施中美聯合培養物理類研究生計劃(China-UnitedStates Physics Examination and Application,簡稱CUSPEA)👎🏿💲;CUSPEA項目對我國科學和教育事業的發展產生了顯著的影響,增進了中國學子對美國一流大學研究生教育以及物理學前沿新進展的了解💓。學成回國的CUSPEA學者在國家的科研和教育領域發揮了重要作用。

除了李政道,還有很多中美學者和熱心人士參與了這項工作,並為其實現做出了貢獻⚱️👱♀️。我國的物理教育家沈克琦就是創立CUSPEA中美聯合招考項目的重要成員,他參與組織並推進了歷年的閱卷工作🍦,選拔了眾多優秀學子出國留學深造,培育了一批高端人才。

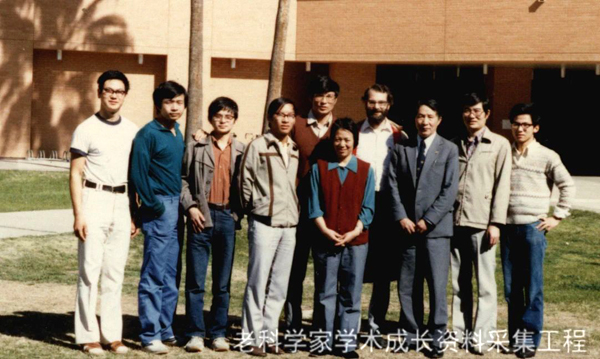

沈克琦(右三)訪美時會見CUSPEA項目派出的留學生

除此之外✋🏼,沈克琦還為推進我國理科高等教育改革作出了重要貢獻。他參與了我國高等教育自學考試製度和博士後製度的建設工作;參與創建了煙臺大學,為當地高等教育的發展做出了傑出貢獻;長期擔任國家教委全國中小學教材審定委員會副主任🧑🤝🧑,參與創辦並主持全國中學生物理競賽🪯👕。

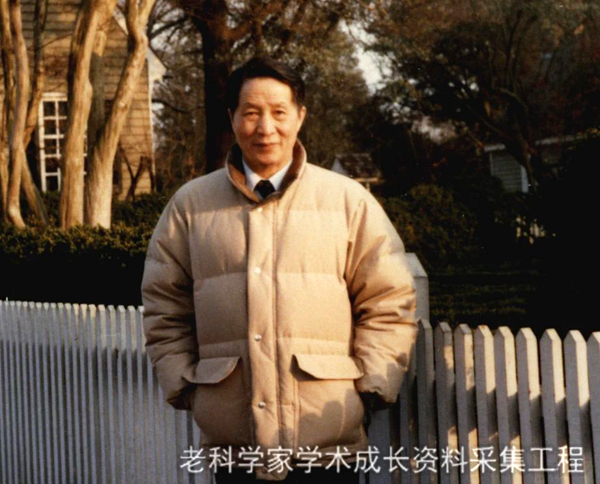

物理教育家沈克琦(1921.10-2015.2)

曲折大學路,傳奇物理緣

1921年10月17日🫳,沈克琦出生於江蘇省武進縣(現為常州市)書香門第👺。其父畢業於江蘇省優級師範學堂,先後擔任常州禮嘉橋小學校長和武進縣新坊橋小學校長。受環境及家庭的影響,沈克琦從小就熱愛讀書、聰慧勤奮🐒。

1933年他考入江蘇省立常州中學初中部,1936年又直升高中部。學校雖然設備簡陋,師資也不充裕,但教育理念先進🌹,講求德智體美勞全面發展👵🏽🕳,還傳承了中國古代書院教書育人的傳統。在這裏他得到了先進良好的教育,並樹立了自己愛國正直的價值觀,這段經歷讓他終生受益🦹🏽♀️。

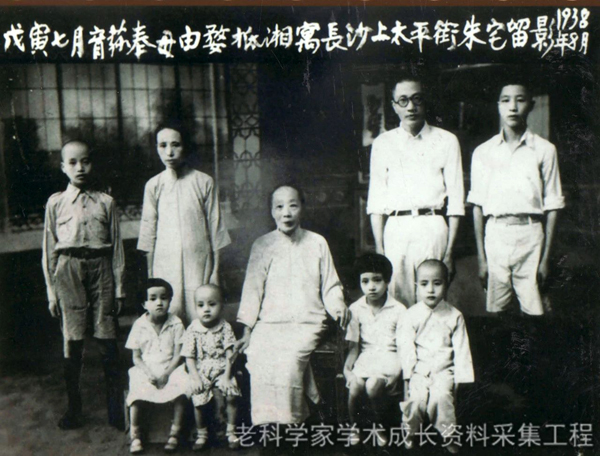

1937年“八一三”淞滬抗戰爆發,日寇逼近蘇州🚕,沈克琦不得不隨家人一路坎坷來到長沙🔽,當時湖南桃源省立的臨時中學收留流亡學生,他通過入學考試後進入高三學習。

1938年全家合影(後排右一為沈克琦)

一年之後👨🏻🦲,他堅持自己工業救國的理想,報考了西南聯大航空系、中央大學航空系和浙江大學機械系,並成功被西南聯大航空工程系錄取🏵。這其中還有一個膽戰心驚的小插曲🔻,他差點因為閱卷人員的疏忽導致英語零分成績,與夢想失之交臂,好在他的父親找人了解情況並追回了試卷。

雖然成功入學,但工學院學生應選習的畫法幾何、工程畫、鍛鑄🛢、製模等實踐性課程沈克琦已不能再選👨🌾,又加上工學院必須自備價值30元的計算尺和繪圖儀器🦸🏿♀️,這讓靠政府發放救濟金及勤工儉學才能讀書的他難以承受,幾經考量👐,他選擇了與工學院課程相近的物理系課程🔟,並從此走進物理學的大門,一生再未離開👎🏿。

名師領進門,發揚在個人

在物理系的學習中,沈克琦越來越發現物理學的無窮魅力🚣🏻。系裏名師薈萃,為他打開了廣闊的物理之門:我國近代物理學的奠基人饒毓泰⛽️、葉企孫、吳有訓,抗戰前幾年學成歸來的任之恭👩🏻🦼➡️、吳大猷,以及抗戰後不畏艱險回國服務的範緒筠🐦🔥⛺️、余瑞璜等。這些名師不僅學術造詣深厚,而且品格高尚、愛崗敬業,更有一顆拳拳愛國之心,這都對沈克琦產生了深遠的影響。

好的師資🧝🏽♂️,好的學風加之在西南聯大的校歌“千秋恥,終當雪。中興業,需人傑。便一成三戶,壯懷難折🤯,多難殷憂新國運,動心忍性希前哲。待驅除仇寇復神京,還燕碣”洗禮下,沈克琦更加感恩和珍惜學習機會。

他在物理學家吳大猷的指導下🫱,順利完成了畢業論文“行星大氣的光譜”一文👍🏻,並獲得95分的高分。

1942年12月13日物理系四年級於昆明天文臺合影(第二排左三為沈克琦)

1943年🔐,沈克琦以優秀畢業生的身份畢業🟩。時任物理系主任的饒毓泰先生因欣賞他的能力🔸🍉,希望他留校擔任助教一職,但是他禁不住對5年未見的家人的思念和責任感,艱難思索後還決定回到在廣西桂林的家人身邊🐟。1943年9月,他幾經波折與家人團聚。

經時任國立漢民中學校長秘書的父親引薦,沈克琦順利出任桂林國立漢民中學物理教師。

從學生變成老師🧙🏼,角色的轉變讓他異常重視🤦🏻。為了搞好教學,他把圖書館收藏的幾本大學普通物理教材借來認真鉆研🤗,通過自學惡補,很快提高了自己的物理水平🧎♀️,吃透了講課所要涉及的每個物理概念🎊。

同時🌏,隨著一遍一遍的教學,他慢慢地意識到,理科知識重要的是貫通而不在於熟練🚴🏼♀️。於是,他開始思考怎麽能讓學生走上獨立思考😞✡️、自由思想的道路🟦,而不是盲目相信並照搬他人的想法或做法👮🏿♂️。

他認為教育不應是簡單的知識灌輸,教育的本質是科學方法的傳授和自學能力的培養🤵♀️🐕🦺,他在後來主持的全國中學生物理競賽工作中也一直秉承這個原則。

1946年🫠,沈克琦到北京大學物理系任職,直到1991年離休🦹🏽♀️。在北大期間,他做了很多貢獻,多次為大我棄小我,服從工作安排到需要自己的崗位上去💟。

他協助虞福春主任領導完成了兩年半學製的普通物理課建設工作;為了培養高水平的畢業生👨🏼🔬,又不致引起學習負擔過重🧜🏽,他參與了更改物理專業4年學製為5年的決定,促進物理系的快速發展。

1948年沈克琦在北大

幾十年來⛹🏻♂️,他工作兢兢業業,任勞任怨。在教學中,他不斷總結經驗🫸🏿,改進教學內容和教學方法🧏🏻♂️,講課深入淺出🚚,取得良好的教學效果👨👦👦。

到1958年時,北大物理系已開設理論物理𓀎、半導體物理、磁學、金屬物理、電子物理、無線電物理和地球物理等8個專業,成為全國學科門類最多的物理系。

除了重視對學生知識水平的提高⚅👧,他還註意對學生政治思想上的關心和幫助。1966年前,他在北京大學物理系工作,除搞好教學外,還負責黨和行政方面的工作👩✈️,與系裏其他同誌一起🕐,保證了教學和科研任務的圓滿完成。

1977年中華人民共和國高等教育代表團訪美(後排右三為沈克琦)

身教重於言教,方法重於儀器

1990年國家教委高教物理教學儀器優秀研究成果發獎大會上🛝,沈克琦發言提到🙂,在學校教育中,身教重於言教,方法重於儀器🧛🏽♂️。

關於方法重於儀器🚶🏻♂️➡️,他解釋,同一個實驗,同一套儀器🐏,教學方法不一樣,教學效果就有很大差異。教師必須把激發學生的興趣,發揮學生的主動性、創造性和因材施教放在首要地位🦁,這比在實驗室內取得一個好數據或者獲得某些具體知識重要得多。教師不要用自己設想的模子把學生套住👩❤️👨,而要用啟發📍、引導的方法使學生在原有基礎上生動活潑地🧐、主動地進行學習。教無定法,但教學必須得法,要符合學生的認識規律🙍🏽、智力發展規律以及心理發展的階段。

沈克琦在家中

在幾十年的教學生涯中,他也一直在踐行自己的這一理念👥,並在教育方法領域取得了一定的成績。

而關於身教重於言教🥑,也許學生劉寄星的回憶更有力量。

他說,和沈先生接觸的最大感受🧝🏽♂️,是沈先生做事的認真和待人的誠懇,有幾件事他久久難以忘懷。

其一是,在編輯趙凱華先生八十壽辰專輯《木鐸金聲集》時,工作人員怕年已90的沈先生過於勞累而對邀他寫文猶豫不決,沈克琦體恤後輩✯🔸,主動提出並寫了題為“由凱華想到的一些事情”的長文,誠懇一如從前👇🏻。

其二是,《物理》編輯部將沈先生“西南聯合大學物理系——抗日戰爭時期中國物理學界的一支奇葩”選入《歲月留痕——〈物理>四十年集粹》一書🫸😻,需要補記,時年91高齡的沈先生以“對西南聯大的評價要實事求是”為題,作2000字長文,用實際事例,對西南聯大倡導民主和科學的精神🧑🏽🔬,以及兼容並包🤽🏻、嚴謹治學、通才教育、教授治校的辦學傳統做了明確闡述🧑🧑🧒。

聯大老同學聚會攝於科學館前

其三是,耄耋之際,沈先生與趙凱華先生先後於2003 年和 2013 年共同主編了《北大物理九十年》和《北大物理百年》兩本大書,在書中,沈先生對“反右和整風運動”事件,一反現有資料遮遮掩掩將此事一筆帶過的常規🪖,痛切揭示了“反右”對物理系師生造成的嚴重危害和“反右派”鬥爭所采用的“陷人於罪”方法的惡劣,公正地指出“被劃右派的師生許多是關心政治要求入黨的積極分子🧑🏿🏫,對他們表以敬意和尊重。沈先生此舉🧏🏿♂️,表現出的道德勇氣和高尚人格🏊♂️,將是學生心中難忘的人格課程。

2015年2月17日,沈克琦因病醫治無效,在北醫三院逝世,享年94歲。

“克勤克謹展才略,唯誠唯真度平生💃🏽。步入耄耋誌更堅,桃李萬千仰高風。”他一生辛苦沉浮,不舍對物理和教育的愛與堅持,以一個大寫的“人”字,永遠留在了人們的心中。

文👨🏽:采集工程項目辦公室/中國科協創新戰略研究院