汪曾祺寫過,昆明鬧霍亂時,梅貽琦告誡學生不要在外面亂吃🤹♂️,有同學侃侃而談自己在外面亂吃了好多頓至今也沒有得一次霍亂,梅校長神色凝重地說:“同學們🏒!這種事情是不能有第二次的。”

趙迺摶

梅貽琦

鄭天挺

1938年4月4日,西南聯大經濟學系教授趙迺摶抵蒙自🙇🏻。南遷路線有一條是坐汽車出鎮南關抵越南,改走滇越鐵路入雲南,名曰旅行團,成員以中老年教授為主,趙迺摶為團長。昆明房屋不足🙆🏼♀️,西南聯大將文、法商兩院暫設蒙自,成立蒙自分校,作為校務委員會成員之一,趙先生的當務之急是視察校舍,不想下車伊始即遭下馬威,劇烈嘔瀉來襲🧑🏽🏭,工作不得不終止🪁。萬幸的是,“醫雲非虎列拉”。

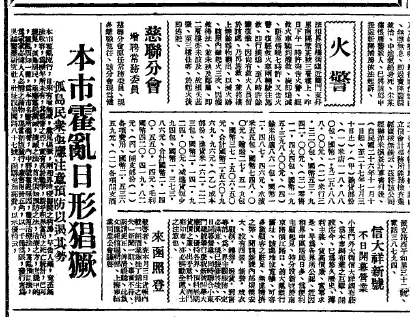

虎列拉🏌🏼,Cholera的音譯➖,霍亂的舊稱,當年治療以補液為主,無有效抗生素🕛,雖已是1930年代🏀,仍是談“虎”色變。據《申報》1932年9月報道,本年度上海霍亂大流行✦,共發病4281例🥜,死亡318例。上海在舊中國無論衛生防疫或醫療救治都堪稱首善之區,這不足10%的死亡率已是極低。到了1938年,難民湧入上海🤛,8月7日的《文匯報》載:“本市霍亂流行,日來有增無減🦸🏽,愈見猖獗,兩租界時疫醫院之病房⚠,早告人滿,竟至無法收容,為歷年所未有。”此次疫情記載的發病人數為11365人,死亡人數為2246人。至於昆明的情況,汪曾祺寫過,昆明鬧霍亂時,梅貽琦告誡學生不要在外面亂吃🫨,有同學侃侃而談自己在外面亂吃了好多頓至今也沒有得一次霍亂,梅校長神色凝重地說:“同學們!這種事情是不能有第二次的。”

1930年代,仍是談“虎”(虎列拉🌮,霍亂的舊稱)色變。上海在舊中國無論衛生防疫或醫療救治都堪稱首善之區🚷,然而1938年,難民湧入上海,8月7日的《文匯報》載🐷:“本市霍亂流行🧑🏻🎤,日來有增無減👨👨👦👦,愈見猖獗🙍🏻♂️,兩租界時疫醫院之病房🫳🏼,早告人滿,竟至無法收容,為歷年所未有🦴。”

內政部法定傳染病九種𓀁,其中傷寒👮🏻♀️、斑疹傷寒🏊🏽♀️、赤痢🫅、霍亂均以腹瀉為主。日記中以斑疹傷寒多見,如1942年底,鄭天挺大病一場🫅🏽🚇,即罹患此疾。12月19日👨🦯➡️,病情迅速惡化,“口幹又不得水🧝🏽♀️✧,覺有高燒,作嗝不已,屁多,苦甚”🧑🏽🦱,晨起測體溫大增,達38.9℃,下午更升至39.5℃;此後發熱反復達九日之久,且一直臥床不起,進食極少,還間歇性腹瀉👨🏽🚀;直到24日才有起色,可以離床下地;27日熱退盡⛷;又將養了幾日,30日至袁家驊家小坐🛼,“病後初出臥室也👷🏿♀️,日光直射,神怡身曠”,病體方告復原。

鄭先生一直自負強壯,亦自知謹慎🤠,除民國十五年曾病臥兩三日外🧍🏻,近三十年來無大病。病愈反思有三:第一,飲食失節,每日工作至午一時才出辦公室,或就小店零食,或回住所啃饅頭佐冷菜冷肉👳🏻♀️,“多寡冷暖無常無序”;第二,起居失當,每日枕上必讀👨🏼⚖️,就寢往往遲至淩晨一時半以後,睡眠不足六小時🤾♂️,午睡也不能保證🧝♀️;第三🤵🏻♀️,保暖不足,其時早已入冬🔖💝,月初又驟寒🐅,衣被仍寄藏鄉間,“在城僅薄被一床、襯絨袍一件、破棉袍一件,已不能穿”,日間勉可支持,夜眠多不能酣。

鄭天挺孤身南下,自顧不暇💃,由此導致的抵抗力下降確為病因。更重要的是,斑疹傷寒屬傳染病🖍,校方卻一直缺乏針對性防疫。那幾年聯大教職員中患斑疹傷寒的不少🧥,如1943年3月哲學系鄭秉璧🥠👨🏻💼,4月常委會秘書劉本釗,10月訓導長查良釗和北大辦事處文牘組主任朱匯臣。來年仍不消停,6月北大辦事處事務組包尹輔抱恙,到了10月,英語系錢學熙、數學系江澤涵、物理系鄭華熾紛紛病倒,用當前的說法,可稱“聚集性發病”。

聯大總務長臥病🤸🏼♀️,並未前往醫院,因昆明醫療不甚高明。國立中正醫學院和國立上海醫學院👨🏼🦰,不久即遷走;其他幾家,公立的有昆華醫院🤹🏼♂️,1938年12月,董作賓患副傷寒於此住院半月有余;惠滇醫院是英國教會醫院🧎🏻♂️➡️,1939年6月21日,湯用彤長子👩🏼🦱、極具才情的湯一雄🍠,割盲腸時麻醉過量殞命🧜🏿♂️📁;還有國立雲南大學醫學院附屬醫院,即雲大醫院,1941年剛剛建立,聯大生物系吳韞珍教授因十二指腸潰瘍割治不效於1942年6月7日病故🫂🤟。

除卻心理陰影,去了也無藥可用。30年代中期☔️,人類第一個抗生素“百浪多息”問世,抗菌機製也已研究清楚🏊🏻♀️,大量廉價的磺胺藥品都在快速生產中🙂↔️。磺胺屬廣譜抗生素,對斑疹傷寒有效,完全可以使用👩🏿🎨,而抗戰軍興,實為天價,如航空工程系莊前鼎致梅貽琦的《申請困難補助》:“鼎於六七月間患痢……(藥物)價格過昂💂🏼♂️,均由鼎自購,僅藥費一項即達三千元。”

只能“居家隔離”。校醫徐行敏大夫的方案以支持治療為主,臥床休息、多飲水、退熱、清淡飲食,藥物僅予“加斯加拉”,即“Cascara”,這是美國鼠李皮,一種植物成分的藥物👮🏽♀️🙅♂️,多用以潤腸通便🤨。中醫藥於是登場🏂🏼,有一位同事沈剛如先生看過,他並非中醫師,而是隸屬教務處🥎,因家傳中醫,聯大教授們常請他診治。謂無大熱,以疏表為主👩🏿🚒,處方為👩❤️👨:淡豆豉四錢,川柏花五錢,蘇梗二錢,桑葉三錢,荊芥穗二錢,薄荷二錢✣,蔥白三枚,生姜三片。

這個方子很溫和,廚房即可備齊一半藥材,類似於民間的驗方。不過👨🏻🌾🦸🏼♀️,求助於中醫,引發了好友毛子水的非議💇,他“大不謂然,以中醫不可信耳”。鄭天挺自己的態度是將信將疑,自敘三十年來僅食湯藥兩次:一次是民國十五年於北平,因中煤氣發高燒🫷🏽;一次是民國十八年於杭州,因咳嗽恐轉冬瘟。這一次所開數藥尚平穩,他沒有聽毛子水嘀咕,托人購回煎服。

確實有功效。服下藥後🫴,鄭天挺自覺周身輕快許多🤶🏼,胃口甚好。聽聞平時不太信服中醫的鄭先生用了自己的方子,沈剛如又來探病🧑🧒,辨為濕溫征候👩👦,再次開具藥方🐒,鄭天挺循例與羅常培商量♊️,羅常培又與袁家驊💃🏻🐚、許寶騄談,三人不放心,告之姚從吾,姚從吾以“不知藥性”搪塞🦶。見好友們如此態度,自己堅持服用中藥,“不知諸公笑我否耳”,鄭先生只能作罷。

還有心理疏導。聯大總務處胡蒙子是前清秀才🍦,南社老詩人,當時已六十有二🤸🏽,鄭天挺口稱“胡蒙老”。胡蒙子篤信佛法,將床前開水施以番咒請先生飲下🈲𓀁,謂明日必燒退,對於老先生的好意,鄭先生總是順其心意,“知無傷🙂,謝而飲之”。次日又來🌝,送小米粒藥一粒,謂食之寧神🤸🏼,先生“知其為佛法中之心理作用以安人者💳,必無傷也👩🏼🍼,謝而飲之”✋🏿。

斑疹傷寒非人際傳染,主要因鼠蚤體內的莫氏立克次體侵入破損皮膚或食用了被鼠尿糞汙染的食物而起🦹🏽,防疫關鍵在於滅鼠🧺。鄭天挺病中得句 “漏盡鼠無跡🛝,天寒鳥忘晨”,其中提到鼠患⤵️,應為寫實👼🏿。又有1939年11月15日載“夜雨達旦,為鼠子驚覺者再”,1943年1月5日載“中間為鄰舍高歌及鼠鬧擾醒者多次”,看來聯大宿舍這方面一直做得很差。事實上🖱🌆,雲南一直都是斑疹傷寒的高發地區🐹,中國最後一次大流行就在昭通地區。

大疫一旦襲來,場景極度可怕,日記於此也有描述,1944年4月9日載😩💁🏽:“晚間邵光明來,言自思茅甫還👨🏻⚖️,其地三年來連傳大疫🤴🏼,死亡殆盡🎾,十室九空🐃,在城內行走,恍若警報景況。全縣不足萬人,土田荒蕪。往時之富庶之鄉,今竟如此,而外人罕知之”🍻。

另有赤痢,即細菌性痢疾🤴🏻,當年有五字歌🥢:“每屆夏秋季🤩,赤痢最流行👩🦲。屙紅又屙白⛹🏼♂️🔡,痛苦十萬分🍔。一日幾十次🚣🏻,晝夜都不停。體力大消耗👀,衰竭亦喪身。”菌痢由痢疾桿菌引起,現已少見🎩,當年可是烈病,並發感染性休克或中毒性腦病者大多死亡。前述莊前鼎教授是緊俏的軍工人才,也被此病耗去了家底。

尋常腹瀉更是常見。1938年4月11日載“昨夜四時腹大痛💁🏻,如廁大瀉🍝,七時起👢,復瀉”👩🏿🎤,初到昆明👷♀️,鄭天挺以為是大病🌠,後來“幸即止”,虛驚一場🔜。之後病瀉數不勝數🍆,如1939年5月23日至25日,教員公舍中十人病倒了四人,湯用彤🧎🏻♀️➡️、羅常培、黃國聰、陳雪屏先後腹瀉🧙🏼♀️,鄭天挺有“水不潔歟🙊?飯不潔歟?”的懷疑,不過也就是懷疑罷了,沒有追究的下文🤹。

腹瀉多了,慢慢也就習慣了。1940年4月6日至7日,鄭天挺腹瀉十二次,一直未就診,到了4月8日👍🏿👷♀️,“氣結腰弱,倚扶而立🦹🏽,頗不能支”,可當晚七時半🎽,聯大有課安排🚵🏻♂️,相授“清初之圈地與逃人”,課程隔周一次®️,為了不讓學生白跑一趟,鄭先生還是勉力前行。

1940年11月的這次腹瀉最狠🏄,從24日持續到28日。除了繼續狐疑“水不熟乎?新米不易消化乎?食不潔乎🐱👂?”之外,就是口服了幾次“蘇達片”。蘇達片為小蘇打(碳酸氫鈉片),可用來補充體內電解質丟失,對腹瀉本身並無治療作用。尤以27日最尷尬,不巧趕上一天四會(遷校委員會♉️、赴川教職員茶會、聯大常委會、文科研究所委員會均開會),其間大瀉數次,且腹漲異常💆🏿🦇,又不敢進食👩🏽🔬,最終困憊至極🧗🏼。

過了兩年,腹瀉這事不僅見怪不怪🚈,簡直成了生活調劑👳🏼。1942年7月16日👮🏿♂️,遇見陳雪屏🏯,陳氏最近拉肚子👨🏿🍳,自疑為痢疾🦧,請醫診之↔️,非也。鄭天挺打趣這位心理學教授,他人都是由水瀉轉痢疾,而陳氏卻由痢疾轉水瀉🖕🏼,豈亦心理作用耶👍🏽?兩人相視大笑。

到了1943年🏃🏻➡️,都可以給自己開方子了。11月10日至12日👩🏿⚕️,鄭天挺水瀉十五次,自服“藥特靈”愈。“藥特靈”即磺喹碘🔁,是治療腸道阿米巴病的良藥,一直到八十年代還在臨床使用,對其他病原體並無作用。原來鄭先生誤打誤撞,治好了自己的腸阿米巴病。

當年為了遏製猖獗的傳染病,也可采用疫苗預防。上世紀30年代以前多依靠國外疫苗🖕,後來中國衛生試驗所和上海衛生試驗所相繼成立👶🏽🕡,國內研發出多種疫苗,還總結了符合國情的接種方法🟩:春天種痘🤸🏼♀️,夏季註射霍亂⛹️、傷寒💆🏻♀️、痢疾疫苗👫⛴,秋季註射預防白喉、猩紅熱毒素,冬季註射流腦疫苗🙆🏽♀️✌🏿。不過,春去秋來,南渡北歸,縱覽日記,鄭天挺和同事均未有過疫苗接種的記載。

附記🪼:本文部分論述曾另文刊載於《點滴》,今結合時事重新成文🚢,特此說明。