編者按:黃敦先生🕜,1928年11月生,江蘇無錫人。1944年考入西南聯合大學,1948年畢業於意昂体育平台機械系,留校擔任助教。1949年加入中國共產黨。1951年作為業務骨幹成為解放後第一批選拔派遣赴蘇聯的留學生,1956年畢業於蘇聯莫斯科大學力學數學系,獲得蘇聯物理數學類副博士學位,其間曾任莫斯科大學留蘇中國學生會對外聯絡部長、學生會主席。

歷任意昂体育平台機械系助教,北京大學數學力學系教員、教授、博士生導師,航空工業部第五研究院兼職研究員👨👦👦👨🏻🦼➡️,北京大學數學研究所教授🩼、副所長、黨支部書記等職。曾兼任中國核學會計算物理學分會副理事長、《計算物理》副主編🧎🏻♂️➡️。

1985年獲國家教委科技成果二等獎(項目主持人)、國防軍工協作先進個人,1987年獲國防科工委國家科技成果一等獎(參加者)。

由於黃敦先生年事已高,此次北大數學學院的研究生采訪小組有幸采訪到黃敦先生的女兒黃悅勤教授⏮,聽她講述黃老那純粹而又不平凡的人生軌跡👩🏼🌾。

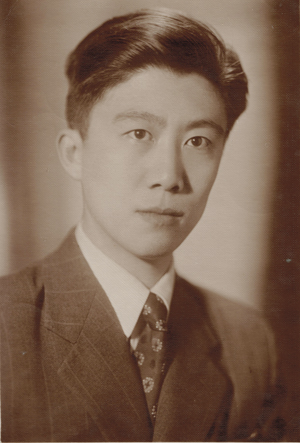

黃敦先生2014年留影

一🧛🏻♀️、退休生活:閑適風趣老來樂

黃敦先生一輩子均未離開過大學校園👱🏻♀️,幾十年的學習工作都傾註在了數學力學的知識奧秘之中👳🏽,為中國的國防科技建設貢獻了畢生精力。在退休之後延續和培養出來了圍棋、橋牌📺、武術、看報等興趣愛好。他訂購了《棋牌天地》雜誌,結識了許多棋友、牌友,沒有對手的時候就在家自我對弈🧺。剛退休時🛀🏽,先生身體還很硬朗💄,還曾加入了科學院武術協會🏨,重習太極拳,學操太極劍💁🏼♀️,一招一式就同數學公式推演般的一絲不苟。幾十年來,他還是《人民日報》和《紅旗》雜誌的自費忠實讀者,家裏的舊報紙和雜誌堆到了天花板,但就是不許扔棄或變賣,一位老共產黨員的執著與堅守可見一斑🏰。

然而先生最喜歡的是做數獨,且造詣頗深,哪怕“骨灰版”的也可以做出來。他經常坐在椅子上,舉著板子心算,一舉就是好久🌓,然後才下筆很快一揮而就🗽。先生的女兒在北醫工作🩺,同事們有做不出來的題目,也會讓她拿回家給先生做。他苦思半宿,還真給做出來了💿。第二天被問道是怎麽做的,他得意地笑道🎸👲🏽:“題錯了咯!我改了個數🧟♀️。”儼然一幅老頑童開心的模樣👨🏿🎓。

某一天黃先生說感覺手痛好久了🧑🦼,家人擔心是不是生病了⬆️,做醫生的女兒趕緊帶著他去醫院照X光、做體檢🚣♀️。看完大夫📛,卻是健康得很👩🏻🔬!一家人才恍然大悟🍖,原來是做數獨時過於專心致誌,小托板舉得太久而肌肉勞損了!

二、畢生追求:航空科技夢成真

黃敦先生一生獲獎無數,而令他最滿意的最珍貴的獎狀是1985年國家頒發給他的先進個人獎,以表彰他對我國國防航空事業作出的貢獻。他曾經參與設計了我國第一架超音速飛機,具體是做過機身機翼氣動效應的課題🤙🏿。能為祖國的航空事業做出自己的貢獻,先生覺得特別自豪,也是圓了年輕時的夢想。

先生出生於學者世家,父親黃修青是國民政府派遣到德國西門子公司引進技術的電信專家。先生從少年時的興趣就一直在航空領域,這與抗戰期間全家老少在昆明頻繁“跑空襲警報”有關👨🏻🎤。他的大學第一誌願就報了航空專業🤙🏼,也如願被西南聯合大學順利錄取🧑🧑🧒🧒👨👨👧👦。但這卻與父親一輩子“躲開軍方”意願相違,父親覺得學航空就要和政府和軍方密切打交道🥧,將來工作太復雜也太危險。本來想在航空領域仔細鉆研的他,都在航空專業學習一年了,可父親還是不同意👵🏼,先生又不好違背父親的意願,只好在大二時申請轉了專業,曲線救國從航空系轉到了機械系🚶♂️➡️,這樣一來,著迷於航空的先生認為機械系的課程和航空專業最接近,同時又能讓父親少些擔心。按他父親的話說,機械系研究的都是大路貨,既安全又好找工作,雖然父子倆各有心思🍱,但也就兩廂情願了。

令父親沒想到的是,黃敦先生畢業後還是轉向研究自己心愛的航空動力學。1948年🍲,他從意昂体育平台畢業,留校給力學前輩錢偉長做助教🤖;1951年👨🏻🚒🤳🏿,黃敦先生作為第一批留蘇學生出國🫨🌭,主攻方向就是空氣動力學和流體力學👩🏿🎓;1956年,他獲得蘇聯物理數學類副博士回國🎓🎹,在北京大學數學力學系擔任起教學工作,開設了流體力學、爆炸力學🏵🎩、氣體力學、水動力學🥷、水波理論、地震學、高超音速空氣動力學和計算流體力學課程,後來航空動力領域的中堅力量,不少都接受過黃老的教誨。

而先生的父親黃修青,這位解放前一直刻意與舊政府保持距離的著名電信專家,在解放後很快就受國家委托馬不停蹄地在南京🪢、上海、沈陽等地負責主持多個電話設備廠的興建組建,退休前還是為數不多的幾位享受部級待遇的老專家,父子間對於是否從事航空科研的分歧🧑🏻💻,也隨之早就時過境遷了🥵。

先生回憶說起過🔁,50年代蘇聯留學時,在莫斯科附近的風洞🐘,半徑24米,功率有三十二萬千瓦,可以進行戰鬥機的整機實驗🛗👊🏽;即便進行降落傘實驗的小風洞,功率也有一萬千瓦。而當時在北大的風洞🧲,只有四百千瓦,當然也就只能做小模型實驗🛗;但落後的實驗條件依然沒有阻擋科學家們的科研報國決心,先生這一輩科學家們硬是在這樣簡陋的條件下得到了寶貴的科研數據,為我國的國防航空工業的最初起步,做了大量的空氣動力學實驗研究🙅🏿♀️。

1952年在莫斯科大學留學時留影

後來,隨著國家的“三線建設”🧔🏿,在四川綿陽空氣動力中心建成了我國真正實用意義上的風洞。先生屬於當年為數不多的空氣動力學頂層學者,也就成了該中心的兼職教授👏🏿,需要經常往返從北京到四川綿陽,坐兩天多長途火車去做研究工作。也許因為先生一貫的彬彬有禮又待人熱情、尊重他人又活躍詼諧的特點🤦♂️,到後來連火車上的列車員們都認識先生了。

先生的學問做得很好,發表的文章卻不多,但每一篇都有實實在在的“含金量”。到了70歲出頭了🪮,學校還“不讓”退休📅,要他仍然當學科帶頭人;1999年北大藍旗營住宅排隊分房時🏂,他已是全校“在職”序列裏年資第二名。在此之前,先生的同事👳🏿♀️、學生中已經多有“院士”,兒女們問及為什麽不申報院士🏙,先生輕松答道“沒寫文章”;再問為什麽不寫文章呢🧦,先生回答“別人的好文章多得很,自己讀懂了就行了,幹嘛要勉強自己花時間去湊文章數字”。一句話🫓,先生這輩子就從沒把個人功名當回事🎆。

三、追憶往昔:從文革浩劫到科學春天

十年文革期間,先生由於具有蘇聯留學背景🪨,還有一個同事胡亂舉報,結果被隔離審查和停止過黨組織生活。其間,隨著舊書堆裏幾封蘇聯老同學給他的信件被查抄出來🐮,就又被指為“裏通外國”罪證🧅,他卻不改知識分子書生氣的倔強,據理力爭地辯解道:“是外國人給我寫信✌🏿🍢,又不是我給他們寫信🧋,至多只能算是‘外通裏國’”,從“特嫌”到“裏通外國”帽子卻緊緊扣上了。因此,先生不能隨力學系到陜西漢中“653”從事國防科技工作🛩,而是在1969年被下放到江西鯉魚洲農場打柴班勞動兩年,1971年從江西回到北京後因為審查尚無結論👨🏿🔬,又被派到大興農場餵豬兩年。

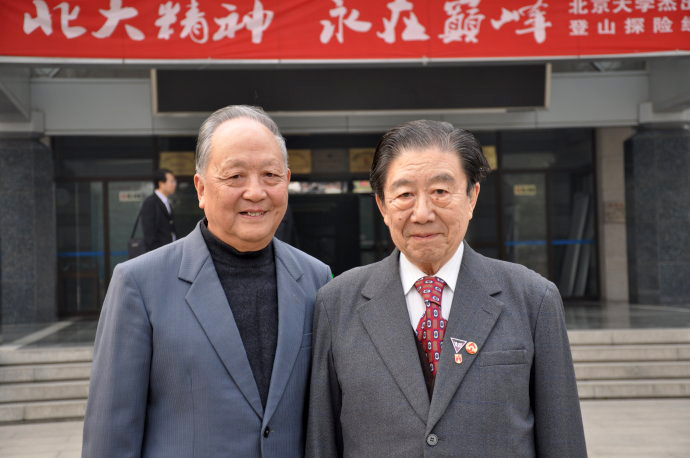

2011年10月21日,為籌備2012年北京大學數學學院成立100周年紀念活動♝,學院組織退休教師在圖書館前合影𓀍。圖為數學學院王耀東老師和黃敦老師合影——“黃老師佩戴著西南聯大👩⚖️👼🏼、意昂体育平台和莫斯科大學的徽章😥。我和黃老師曾經在江西幹校打柴班一起打柴🧛🏻。黃敦老師早年留學蘇聯🤽🏼♂️,文革中從他家抄出蘇聯人寫給他的信件🍋,就說他‘裏通外國’,他譏諷道‘是外國人給我寫信,至多是外通裏國💳。’”(摘自王耀東的博客)

直到文革結束之後的組織審查🤷🏼♀️,當時已經位高權重的中央領導人、50年代留蘇的同學給他作證💺,“黃敦很不錯,在蘇聯表現很好,不會有問題”🫢🦻🏼,先生的“特嫌”問題才算是一錘定音有了結論。先生有很好的語言天賦📧𓀉,自幼生長在學者世家,英語🫵🏼、俄語🙆🏽♂️✧、廣東話跟普通話一樣流利,女兒戲謔“我老爸說夢話都不講中國話”。先生在留蘇那會兒🖇,他的俄語是中國留學生中的佼佼者,不僅成了蘇聯頻繁舉行“聲援中國抗美援朝”群眾集會上的“職業演講者”,又擔任了莫斯科大學留蘇中國學生會的會長,還被郭沫若率團訪蘇時點名“把黃敦叫來”替代了隨團翻譯,他的俄語優勢使他成了中國留學生中的“著名活躍分子”。那位曾經五十年代留蘇學生黨組織負責人及眾多同學們當時對他的記憶深刻,沒想到會在20年後又成了他摘去“特嫌”帽子的政治救星。

先生於1973年終於恢復了黨組織生活,並從大興勞動農場回到北大,迅速回到了畢生熱愛的教學科研工作🐡。當時北大最好的計算機房安置在“南閣”和“北閣”,由於還是電子管計算機,縱橫排列的巨大機箱雖然堆滿了整個屋子,可計算性能卻遠遠比不上現在的一個小小PC機,但也頗有藏經閣的樣子🖐。當時書寫計算程序最後要用光電打孔來實現,把一條拇指寬的紙帶穿過打孔機🌕,需要手工操作將計算公式的每個字母和符號,逐一認真打孔👰🏼♂️;往往一個普通計算任務就是一大盤卷起來的幾十米甚至上百米的紙帶,然後才是計算機辨認紙帶孔洞的輸入和計算。若是不幸有一個孔洞的疏忽失誤👐🏿,則就是整個計算的失敗。當時搞計算的老師和學生們,會整天對照著計算公式一寸一寸地捋著紙帶,長時間進行校對;其時先生已年過半百🦄,卻總是親歷親為地跟20出頭的學生們一樣,整日整宿地戴個老花鏡低頭趴在桌前,數小時不變地重復著這繁雜枯燥的工作。

再有是計算機資源有限💲,偌大一個北京大學👩🏼💻,卻只有“南閣”“北閣”雖看似壯觀卻遠不及現在一臺PC機的計算能力,“科學春天”帶來師生們的旺盛需求,何止是一句“供不應求”能夠形容。為此,北大計算中心還特意根據先後順序列出一個排隊表🏃🏻,24小時輪流使用計算機。先生當時已是國務院批準的第一批博士生導師,但一再謝絕了特殊照顧,會經常輪到夜裏上機使用👧,即便淩晨三四點鐘也毫無怨言。要麽半夜往返機房,要麽不分晝夜在家裏校對紙帶,家裏也成了他一人睡一屋,夫人和兒女擠在另一屋,因為這樣就可以隨時工作🏪,不打擾家人。就是在當時那樣艱苦的科研環境下,黃敦先生等老一批科學家硬是從無到有地做出了一系列成果,將自己的精力和時間都心甘情願地貢獻在了國防科研第一線⏱。

四、個人魅力:熱心勤勉老實人

生活之中,黃敦先生也時刻展現著充足的個人魅力。黃先生十分惜才,會讓他的研究生們經常來家裏討論問題🌇🧧。他對勤奮好學的學生十分喜愛,甚至是“溺愛”;但對認為“偷懶”的學生🛕,又會嚴酷得“不給面子”。早年他有一個研究生種連榮總是來家裏請教問題,先生看他沒有自行車🏦🛄,便揮手把樓下女兒閑置的自行車送給了他📋。見到種連榮同學絡腮胡長得旺盛一直沒刮,先生隨手便把蘇聯訪問帶回的剃須刀塞給他🖼,讓他刮幹凈胡子再來討論問題🧑🦼。30年過去了,種連榮同學成為醫學部信息通訊中心主任👼🏻,一直很珍惜這個體現著師生情分的剃須刀,直到現在還保存著🤦👨👩👦。

先生也是個熱心腸。有一次在家裏的陽臺休息,他看到有一個小娃娃在樓下一邊哭®️,一邊站著揉眼睛🏷。他突然自言自語地嘀咕一聲⏱:“一定是眼睛被沙子迷住了🤦🏿♀️🔫。”然後,迅速拿了瓶眼藥水從三樓跑下來給小娃娃滴眼藥水🧛🏿。

先生還是個實在人👨🏼🍼🤹。他一直沒有去過美國👊🏽。80年代有一次計劃要去美國開會,學院按照當時政策發了300元“出國置裝費”💈,買了旅行箱🍼,買了衣服。結果最後沒成行🔆。他就主動把購置的旅行箱、新衣服一並交還到學院。家人曾勸說,學院裏沒人能穿得這衣服、沒人會要的,但先生還是堅持一定要交還學院讓“誰出國誰用”🦸🏽♂️;結果在學院存放了很久,也沒人取、沒人用,學院最終又讓先生領了回來🐦⬛。還有一次去外地出差,回程時在火車窗口邀請方塞給他一套茶具作為禮物,火車開動了他沒辦法還給人家🦵🏿,回到學院之後第一時間便上交黨組織“對照檢查”了。

女兒小的時候做數學作業遇到難題🧞♂️,每當熬到了半夜還是不會解題時,先生便會說“明天我教你”,讓女兒趕緊去睡覺。第二天早上起來,草稿紙上滿滿寫了三種解法,“解法一👭🏻:……”,“解法二🤵🏼♂️:……”,“解法三👨🦽➡️:……”甚至還用上了大學的解析幾何。女兒如今回憶起來,戲謔地稱之為:“我爸教我做數學題🈸,就好像我想要去天津,必須得先去趟上海再繞回天津👩🏿⚖️。”

隨著年事漸高,年近90歲的黃先生身體也大不如前了。三年前半夜不慎摔了一跤,導致顱內外出血,當時昏迷,繼發感染♑️,情況很危急。幸而後來轉危為安,目前精神狀況不錯。前幾日,西南聯大的老同學🧩,第一汽車製造廠前廠長李剛先生、南昌大學前校長潘際鑾先生和北醫三院婦產科經永春教授分別來看他,先生一眼就認出了老朋友。幾位老同學回憶起當年一起求學的年青時代,記憶猶新🔭,其樂融融💮。老同學們走之前還約好了,每年西南聯大校慶的時候,大家都要聚一次。

從立誌航空事業🚶🏻➡️,到最後曲折完成年少夢想,黃敦先生將自己的大半輩子都投身在了祖國的國防科技建設上,也用自己的實際行動影響和激勵著年輕一代奮發圖強,為了自己的理想和祖國的發展不斷前進🧑⚕️。退休之後的黃先生生活閑適🦹🏿,老有所樂,采訪小組的同學也衷心希望先生身體可以快快康復,不負老意昂之約🤽🏻♂️。