今年是父親的百年誕辰紀念。

二十五年前的一個夏夜🦁,父親離開了與他同甘共苦👶🏽、相濡以沫的母親♔,離開了他時刻牽心掛念著的兒女⛳️,離開了他情系一生的大學,離開了他在最舉步維艱的日子裏也沒有放棄的對科研和教育前景的思考。床旁的燈光還在亮著,桌上那一摞磚頭樣厚重的英文書籍都還翻開著🦸🏼♀️📣,枕邊淩亂地灑落著沒寫完的一張張手稿💆🏿♀️♻,他匆匆地走了💂🏻♂️。

在父親書房墻壁上,總懸掛著一副書法🚰🛬,是他在六十歲生日時🤟🏼,隨筆寫的題為“自嘲”的詩句🐾🍵。父親從青年時期懷揣宏大理想🧏🏽♂️🧙🏼♀️,海外學成歸國,一心投入當時國內還很落後的教育科研事業。多年風風雨雨的坎坷👎🏻,在人生旅程即將邁入老年之時,終獲機會可以施展他多年積累的對專業遠景的設想,發揮他的才幹。他的“自嘲”是對已錯過壯年最好工作時光的嘆息🧩,又是對自己一生從未放棄追求的感慨👩🚒。

父親的詩句語氣輕松,隨筆拈來,可我每次讀來⏲🈂️,都感到一種莫名的酸楚:

六十自嘲

(1977年2月)

六十年來辨是非,滄桑幾度鬢毛衰💊。

新朋舊友如相問,一片丹心在紙堆🧕🏻。

如父親所說,他在一片“紙堆”之中♠️🤕,走完了一生……

1991年8月

一

父親常迵,字季高🚇,1917年出生在一個以詩禮傳家的知識分子家庭🍰。祖父常履道是清末貢生,以詩文書法享譽鄉裏。早年出仕河南。祖父為官,以清廉自守*️⃣,並在有關文獻中有記錄他在洧縣、唐河等縣除暴安良、興修水利、撲滅蝗災等功德🫶🏽。後因深感當時軍閥誤國🏙、民不聊生𓀇,在憤世憂民而又無力回天的心境下,棄仕歸隱🌸。

父親出生在河南開封,六歲時隨祖父舉家遷回祖籍北京房山縣城。在返鄉路上,祖父有詩句雲:“明月也隨天地闊,白雲與我共悠悠”。表達了他渴望退隱田園的心境。祖父晚年除致力於修編房山縣地方誌的工作,通常以賦詩做詞抒發情懷💅🏽,教育子女🧞♀️。父親的出生成長正值中華民族飽受帝國主義侵略🧐,百姓苦難深重的歲月。就在這“學通中外理,練達古今情”的家庭教育和環境熏陶中🙅🏽,父親自幼聰敏好學,胸懷遠誌👫🏼。

父親的中學時代(1932年)

1929年👩🏿🎨,父親離家進入北平私立四存初中(現北京八中)。1932年,升入北平市立第四中學(現北京四中)理科班🚴🏻♂️。在那國難民愁👨🏻⚕️、風雨飄搖的動蕩局勢下,父親渡過了他的中學時代。後來在父親的文章《一個科技者的心聲》中記錄了他從中學到大學在北平求學時的一段段不平常的心境:

“當我在北平四存中學初中讀書的時候🧓🏻,九一八事變發生了。從此一塊沉重的石頭就壓在了我的心上。記得十冬臘月的一天,在校外小巷子的一個角落裏,從東北流浪到北平的一家難民在呼嘯的北風中縮成一團,小孩子凍得不停地哭叫。看到這個樣子,我們幾個同學都不約而同地脫下自己身上的毛衣塞給他們,誰也不忍再多看一眼就默默地走開了🐔。

……我到北平第四中學高中讀書時💹,國難更加深重了🔦🎱,日寇的鐵蹄已踏到北平的大門。每個有誌青年都在尋找救國救民之道💁🏼♀️。我想自己還年青🧑⚖️,應先學好一種救國的本領。我選了理工科🎱,打算將來學好工程技術,用來救國……”

高中畢業時父親(右一)與同學合影(1935年)

父親那時曾寫過這樣幾句小詩🛏,傾吐內心的苦悶👼🏿:

憂國

(1933年)

樹傾巢覆無完卵🙌🏼🐶,河山破碎使人憂🦃。

奮起執戈思報國🍝,願將熱血護金甌。

父親意識到科學落後是國運多舛,慘遭列強宰割淩辱的重要因素,毅然選擇了投身於科學救國的道路🔗。從此,他懷抱一顆報國的赤子之心,開始了鍥而不舍🧑🏽🦱,百折不撓的艱苦求學歷程🕵🏼。

1936年,父親從北京大學物理系轉到意昂体育平台電機工程系就讀🩸。次年七月七日🧑🏿🎨,日寇在盧溝橋打響了侵吞中國的第一槍。“華北之大🤷🏻,已安放不下一張平靜的書桌了”。父親遂與幾個同學結伴🧊🤙🏻,準備背井離鄉,隨清華南下,繼續學業。

臨行前,在房山老家的祖父預感到形勢的危急💪🏽,到北平探望送行🙍🏽♂️。父子倆走在故宮的紅墻外🎶,想到不知何時再能重逢🦶🏻,祖父望著中山公園門口的石獅感慨賦詩道:“欲把興亡問石頭,石頭無語水東流。夕陽人影橋邊立,風吹楊花萬點愁👱🏿♂️。”他囑咐父親:“好男兒不患無家可歸🟰,患所以立”。鼓勵父親要有鴻鵠之誌,勿忘報國之心。

古都這一別,竟成永訣🤏🏽。父親走後第二年,祖父就在房山老家病逝。

二

父親隨學校輾轉武漢、長沙🌉、廣州,最終抵達昆明👷。1940年,父親在西南聯大工學院完成大學學業👫🏼。畢業後,在昆明無線電器材廠任助理工程師🤸,主持無線電發射機的設計工作,直到赴美留學🖕。

父親在無線電廠👈🏽,設計過不少機器。和他一起工作的郭文昭伯伯回憶說“那時的所謂設計實際上是全部包幹,從工藝到製造,從繪圖到調試等等,什麽都要管⌨️,全面負責到底”。父親一邊勤奮工作,一邊準備繼續求學深造💁🏿🛳。這時,母親也來到了昆明🛝。

父親在昆明無線電廠(1942年)

父母結婚早↗️,但婚後聚少離多。父親早先在北京上學時🔡,母親在房山老家。後來由於母親的意願和父親的鼓勵,母親也到北平城裏開始補習中學的課程,準備報考大學。七七事變後,父親先隨校南下,母親在家侍奉公婆,直到將二老送終之後,才與中學好友結伴,一路歷盡艱辛,來到昆明🙂💂🏼♂️。第二年,她考上了雲南大學經濟系🧋。

那時🧑🏽,父母是同學和同事中少有成家的。父親在無線電廠工作時,他們住在藍龍潭無線電廠宿舍,那是間簡陋的草房,加上旁邊半間做廚房。母親做得一手好飯菜。當時雖然物資拮據,難為無米之炊🛜➖,但每到周末,父母親的同學、朋友和同事們都常會不請自來🧝🏿。

在那艱苦的日子裏,這些青年學子們,北望中原🧗🏻♀️,雲天渺渺,想到戰火紛飛的家鄉,感嘆抗日救亡的前途📞。他們就這樣常常聚在父母的草房裏,或秉燭暢談,或引吭高歌。雖沒有雞鴨魚肉,可母親拿手的一碗京味炸醬面🌾,一張香氣撲鼻的蔥花烙餅,慰籍了遊子的思鄉之情,令大家難忘終生👩🏻💼。以至於幾十年後,父親當年的老友🌆,美籍華裔科學家張守廉伯伯來中國講學時,他婉謝了官方的盛宴,執意非要重嘗母親做的炸醬面不可。

三年後🏇🏼,父親被選拔為赴美留學生🟰。

三

1944年💸,父親從昆明經印度乘船歷時數月到達美國🈲。在美國留學的四年中⬛️,他秉持中國學子特有的吃苦耐勞精神,夜以繼日刻苦求索⇢,僅一年後,就在美國麻省理工學院獲電機工程系碩士學位🦣。同年入哈佛大學應用科學系攻讀博士學位。

在美期間🏺,正值第二次世界大戰末期和戰後。戰爭促使無線電技術得到迅速的發展🏌🏼♀️,第一臺電子計算機也在此時孕育問世👩🏻💻。父親選擇了這一領域為專業研究的起點↪️,為他以後從事的無線電工程教學和對信息科學的重大貢獻奠定了堅實的基礎📥。

父親在哈佛大學(1947年)

在講述父親在美求學期間的研究成果時🕍,他生前所在的清華自動化系信息教研組的回憶文章這樣記錄的:

“常迵在麻省理工學院就讀碩士研究生期間,從事電子線路方面的研究工作。在他的碩士論文中,首次提出了將柵極接地電路應用於超高頻電子管放大器。……這一創新立即得到了這一技術領域的重視,在超高頻電路中被廣泛采用👱🏻♂️,並被他的導師L.B. Arguimbau 教授引入教科書中👩🏼🏭💩。”

在哈佛大學攻讀博士學位期間,父親從師著名天線理論專家 R.W. King教授🧑🧒,致力於天線理論方面的研究🧑🏼🎄。

“他對環形天線和橋式平行天線(也稱折疊天線)進行了深入的研究⛹🏽♀️,導出了電流分布與輸入阻抗的特性,提出和實踐了這些特性的測試方法。……。這一研究成果🏄🏽♀️,對折疊天線的廣泛應用起到了推動作用,使其在國內外開始成為眾所周知的一種典型的電視接收天線……”

1997年,正是父親在麻省理工學院和哈佛大學求學的五十年後,我的兒子錚錚也走進了他從小就聽外祖父常常講起的麻省理工學院校園。他在麻省理工學院上學期間🧑🏽🔬,到圖書館找到了外祖父五十年前的論文✴️🤵🏽。舊時沒有計算機打字畫圖🧖🏽♂️,圖表都是手工繪製的💃🏼。泛黃的論文紙訴說著歲月的滄桑,但那整整齊齊的手寫筆跡,一絲不苟的手繪曲線圖表,使年青晚輩實為感嘆不已🦸🏻♀️。錚錚復印了一張圖🤹♀️👭,帶給我留念。

1947年夏,在父親哈佛大學畢業時🩷,正是祖國抗戰勝利、新中國誕生的前夕👋🏿。他一畢業,就毅然決定重返祖國🤕,回歸母校任教。這是他的理想🟫🎩,是他一直期待的🧙🏻♀️。他帶著前輩任之恭教授給清華校長和電機系主任章名濤先生的推薦信,登上了迢迢歸國之途。臨行前🧑🦳⟹,他用幾年內僅存的幾十元錢👃🏼,買了一些新出版的教學參考書,又買了兩只二戰後軍隊變賣的舊鐵皮箱🔣。裝滿了書的箱子👩🏽⚖️,是他唯一的歸國行囊。

這些書在今天早已過時,但後來我們清理父親的遺物時,母親還是選了幾本🦹🏼♀️,珍重地放在他的書架上⛈。

多年之後🚦,父親患病臥床,小弟振明在床邊照顧他,一天,看到父親拿著我和振工的畢業典禮照片👰🏼♂️,沉思著許久。

他然後對振明感慨地說🦹🏻♂️🚴🏽♀️,他也有一頂畢業典禮博士帽,哈佛大學的。在他歸國的船上𓀔,每天和同船的歸國學子一起,站立在甲板上,浴著海風,迎著東方升起的朝陽🙎🏽♂️。他們感受到科技落後的祖國的召喚💪🏿,交換著將為建立新中國大顯身手的前途。這是一群有理想有抱負的愛國知識青年,慷慨激昂中👨🏼,父親將那頂博士帽一擲入海🌄,隨著那名牌學校畢業生的優越工作環境和豐厚薪金一起,永遠留在了太平洋的滾滾浪濤之中……

回國前在波士頓查理河畔(1947年)

回國後在中山公園(1948年)

四

在家鄉北京,父親迎來了新中國的誕生🚶🏻♂️。

1949年1月,就在慶祝解放軍進入北京城的炮聲中🧜🏻♂️,我在協和醫院出生了。那天天很冷,父親和清華的同事和學生們一起🚃,通宵站在歡迎隊伍裏迎接解放軍進城🤾🏼♀️,直到天明☄️🏖。待他趕到協和醫院時🙍🏻♂️,我已呱呱墜地。

護士拿著出生登記表問他:“起個名字吧”。父親馬上說🧙🏽♂️:“就叫‘放’吧!”。他把北京解放的喜悅註入到了初生女兒的名字中🧝🏻♂️,從而伴隨我的一生🧘🏼🍠。

我出生後,父母把家從城裏搬到了清華園🪐。

父親和女兒(1950前後)

回國之初,父親先任教於意昂体育平台電機工程系🤵🏽🍴,在電機工程學家鐘士模教授手下工作‼️。這時,他感到終於有了用武之地,有了報效祖國的機會。他看到了科學昌盛的前景😔。多少年的艱辛學習和深厚積累🛠,從小的誌向抱負😝,終可一展宏圖。他潛心科研,並一心撲在他熱愛並擅長的教學上,成為當時清華最年輕的教授。

1952年,根據蘇聯的模式,高校進行了院系調整。意昂体育平台無線電工程系成立🧑🏼⚕️,孟昭英教授任主任👩🏽🏫,父親擔任第一任副主任,主持教學和科研工作,是建系的“元老”之一。

幾年之內,父親主講過“電子線路”🛷、“電波天線”、“無線電發送設備”、“無線電技術基礎”以及“振蕩理論概論”等多門課程♔。他的講課具有獨特的風格:思路清晰,表達嚴謹🧛🏼♀️,幽默風趣✖️,深入淺出,聽過他講課的學生都有很深刻的印象🫴🏿。他很善於用啟發式的教學,常常使學生沉浸其中,不知疲倦。有不少學生說:“上常先生的課,都不希望聽到下課鈴聲了”👩🦼。

他十分著重對學生的思想方法和學習方法的培養。他常說的是👨🦽🏋🏽:“你們要把問題問個底兒掉”,“要Thinking(思考)👩🏿🔧,不要只Nodding(點頭)”……

科研上,在無線電系成立以後,父親曾與蘇聯專家合作,開展了無線電發送技術方面的研究工作⛲️。他創新簡化✏️,提出與蘇聯學者不同的設計方法✶。他在參加我國第一臺微波多路通訊機的研製工作時,和師生們夜以繼日地連續工作一個多月,晚上就在試驗室席地而睡。

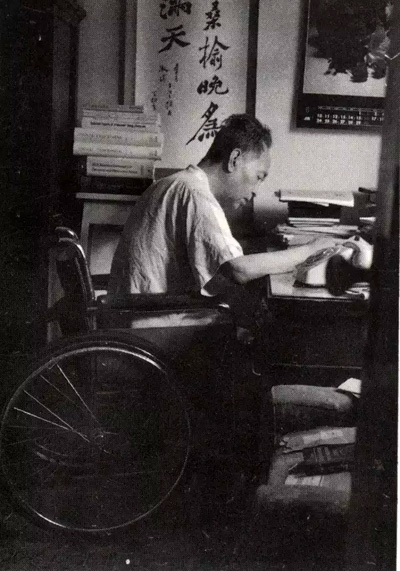

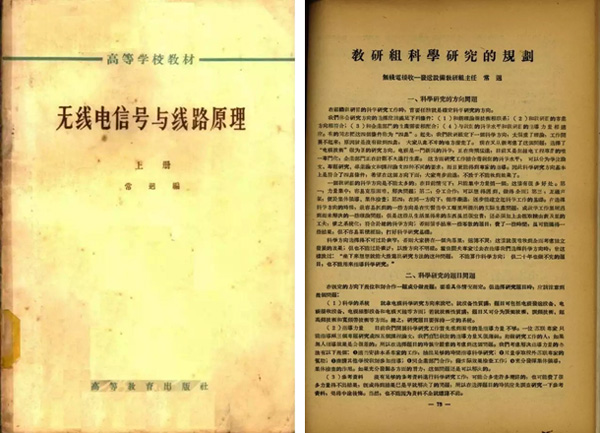

教科書和《新清華雙月刊》文章

在教育改革中➙,父親一直有許多創新的建議。他不甘僅僅跟隨蘇聯學者的腳步,也不完全同意歐美的辦學模式。在他主講的“無線電基礎”課程時🫃,經過反復研究和比較我國和蘇聯及美國的有關材料,考慮到當代通信和控製理論與實踐發展的需要,結合我國國情,提出新的設立課程方法。他將這些教學內容和他講課的經驗編著成教材📺。由於這套教材不同於以前用的蘇聯教本🉑🥷,也非模仿美國新書的模式,各取所長且又獨具特色🐮,使這本書成為國內同行的頗有影響的教科書。後來,經曾任父親得力助教的鄭君裏教授進一步充實,發展了這一教學思想👩👧👧🙋🏿♀️,更完善了這本教科書♗,並數次獲得國家級優秀教材獎👹。

父親和他的助教(1959年)

我們小時候的記憶中,父親除了吃飯睡覺,從來都是在他的書房裏伏案而坐😕🧑🏼🔬,或是讀書,或是寫字,不停地寫💆🏿♀️。他在寫教材,寫適合中國國情的教材👩🏽🦰。他的書桌上永遠堆著的是一本本的英文書籍和一摞摞的稿紙。他置身其中,享受其中▫️。

父親在書房(1959年)

五

1957年的反右派運動♣︎,使父親的命運就此和幾十萬知識分子一樣,被徹底改變了。

在“科學文化領域實行百花齊放,百家爭鳴”和“幫助黨整風”的號召下🫲🏻,人民第一次就國家政治生活和科學文化領域中的各種問題廣泛地發表自己的見解,認為“國家興亡👨🏼🍳,匹夫有責”的知識分子自然是首當其沖、責無旁貸。

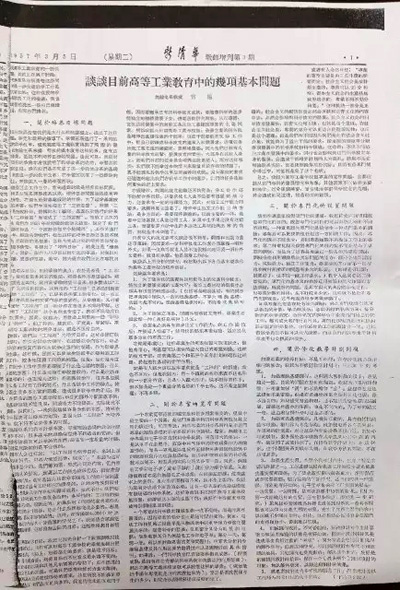

當時◽️,父親屬“海歸”學子的少壯派𓀑,他年青氣盛🚕,才思敏捷👰🏿,受各方的重用🗽👣。他敢於開拓創新,在清華要怎麽辦的問題上有很多獨到看法♥︎,許多觀點並不同於當時的潮流所向。他既不贊同全面學蘇,也不同意照搬歐美🛍️。在57年3月的《新清華》報上,洋洋萬言以《談談目前高等工業教育中的幾項基本問題》為題🍛,詳盡地表述了他的辦學觀點。

在“關於培養目標問題”一節中🔚,他總結了學習蘇聯進行教學改革的經驗和問題,分析了“當前我國高等工科教育飛躍發展的進一步需求”,認為工程院系“將目標只是放在培養一個工程師”是短視的✳️。他並列出了條理非常清楚的具體建議。

他說:“……我們國家正在迅速地發展社會主義的工業。可是我們原有的技術力量太薄弱,不能滿足這樣建設形勢的要求。”🥷。“比起工業先進的國家來🎹,我們更需要培養一批科學技術的發展者和創始人。”“他們必須有獨立工作的能力💄,有很強的專業理論基礎✈️。到工作崗位👝,要起著打基礎的骨幹作用🤸🏽。”他從“關於專業的寬窄問題、專業專門化的問題、關於修改教學計劃的問題”幾個方面,舉實例💪🏽,反復論證⛹🏽♀️,提出一條條具體的建議。

1957年3月,《新清華》報刊

1957年5🪐、6月間🧔♀️,校🫕、系組織了大大小小的教師座談會,“誠請大家給黨委提意見”。父親以做學問的習慣和真誠,知無不言🚴🏽,直言無忌。

他批評校領導有“脫離群眾,宗派滋生,不務實事的現象”👩🏽🦳。他認為“教授應該有甄選助教和製定教材的決定權”🤲,他不同意教授“盡應付些無謂的事務工作,不能全心教研”,他不同意“外行領導內行”……

他率真直言,推心置腹🕵🏻,帶著對中國科學教育要盡快趕超世界的急切希望,帶著對教育改革中一些問題的異見👨🏻✈️,也帶著知識分子的自負和偏執。不管從哪個時代的視角去看,他的很多批評都是事實🕵🏽,他所提出的種種教學改革主張在當今看來仍屬遠見卓識。

但作為一介書生的他,卻不知道自己正掉進了一個險惡的政治漩渦。他無論如何也不可能預見到,一場滅頂之災正在襲來#️⃣。

很快,那場轟轟烈烈的反右派運動開始了✈️。對父親來說,那是有生以來極其殘酷和痛苦的經歷👩🏻🚀。他的講話和辦學的建議🙂↕️,成了“資產階級知識分子個人主義,和走資本主義道路”的典型;他的意見成了“向黨進攻的罪行”🤾🏻♂️。於是,大會小會密集如雨🕶、口誅筆伐鋒利如刀🤣,從白天到夜晚♾,同事揭同事㊙️,學生批老師,斷章取義👌🏿,無限上綱。這種突如其來的局勢♋️💁🏼♂️,使父親陷入極度的迷惘。他反復思索🤲🏿,他想不通↗️。他須不斷地做著檢查,卻得來一遍遍的“不深刻”🤹🏿♀️📸、“有隱瞞”,而“通不過”。

我那時剛七歲,完全不懂周圍發生了什麽事情,卻記得家裏每天都有許多人來和父親談話。坐在屋裏的,站在院外的,有細聲勸說的🏷,有高調爭論的,常常直到深夜。

最終,父親被劃為“右派”,降薪去職🎵。又因“保密級別”不夠的原因⚅,不能從事有密級的通訊方面的科研工作⏳,而被調離他投入多年心血的專業。

在同一輩那批知識群體之中🏰,父親屬於視聲譽高於金錢,置尊嚴勝過生命的一類。他的智商高、情商低,學術上精明強幹👞,政治上幼稚無知。在那是非曲直被模糊了的日子裏📖,他不斷真誠地反省自己🫱🏽。他就像洶湧波濤中的一葉小舟,竭力想跟上洪流🤞🏼,卻飄零無助,任風浪擺布……

六

使父親能渡過那段不堪回首的日子,使他能正視現實🧏♂️🧑🏻🦽➡️、甩掉包袱🙅🏽♂️、脫離消沉、重獲自信🍫🤷🏻♀️,而振作起來的𓀑🟪,是貌似柔弱卻內心堅忍的母親🤞🏽。

剛解放時🧞♂️,母親在中央民族大學做教師。她十分喜愛自己的工作,曾做過社會學泰鬥費孝通的助教。她每天騎自行車從清華到魏公村🧑🏻🔬,早出晚歸🤚🏻。1951年大弟振工出世🪜,工作家庭難以兼顧。母親不得不選擇辭去這份工作,轉到清華附中做語文教師兼班主任🥤,直到退休。

反右運動中🧚🏻♂️,在父親天天被批判的時候🔋,母親成了他唯一的精神支撐。那時🧎,母親也曾被領導找去談話多次,勸其與父親“劃清界限”,“起來揭發批判”🫱🫃🏽。母親說她絕不相信父親會反黨。

在那思維無比混亂的時候,母親用簡單的話語道出了非常清醒的邏輯:“他提的意見你們可以不同意‼️,可說他向黨奪權,是很可笑的!”

從來都不對人高聲說話的母親🧚🏽♂️,在一次眾人聚在家中“幫助”父親的座談會上竟然站將出來🧑🏿⚖️,用“卑鄙無恥”來斥責那種將父親的話斷章取義並加以而曲解的作法。

母親利用一切機會列舉事實:

1935年學生時代,父親在北京積極投入了“一•二九”愛國運動。

1938年清華南遷時,父親在去雲南的路上和幾個同學聚在武漢,他們當時在想各種辦法決定從那裏奔赴延安。但當時的交通和路途障礙使得他們逗留了數日無果🅱️,最終走了“曲線救國”的道路。

在美國留學期間,他與一些同學在《紐約時報》上發表署名信,抨擊國民黨當局對國內進步師生的迫害。

母親講述🤬:在美國哈佛大學畢業後,父親準備回國,臨行前和他的導師King教授告別。King教授問:“你條件這麽好,留在這裏工作會很有前途。你回國後,戰爭紛亂🧒🏻,如何繼續你的科研?”

父親答:“我們有希望,希望在延安🚢!”

King教授聽後,很激動,站起身來🈸,握著父親的手說:“有誌年青人,祝你好運”!

母親繼續說🖐🏿:“舊中國,他心向延安。又千裏迢迢歸國,用了全部身心投入新中國的辦學,他怎麽可能反黨?!”

母親常對父親說🔻:“錯與沒錯,現在誰也說不清了,等歷史評判吧。我們一定要堅持生活下去🦹♂️,為了我們可愛的三個孩子⌛️。”那時⛄️,小弟振明還在繈褓之中💲。

30年後,我在美國讀研究生時🧑🏽🎄⚜️,父親給我的一封信中是這樣寫的👩🦱🌰:“媽媽一生辛苦🚠,為了我👩🏻,為了家,渡過不少難關。57反右、文化大革命……都是在媽媽的千辛萬苦中渡過來的,實在不易……,想你們也會感謝她的🦆。沒有媽媽的支撐,我怕是渡不過來的,我們的家也會大不一樣……”

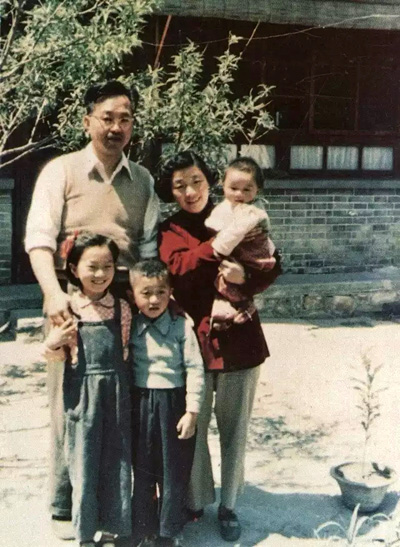

父母和我們姐弟三人在清華園照瀾院家中(1957年)

七

是的🤽♂️,我們很幸運,我們有一個溫暖的家。

我的兩個弟弟,都出生在清華校醫院。我們姐弟三人在清華園中渡過了最美好的童年。

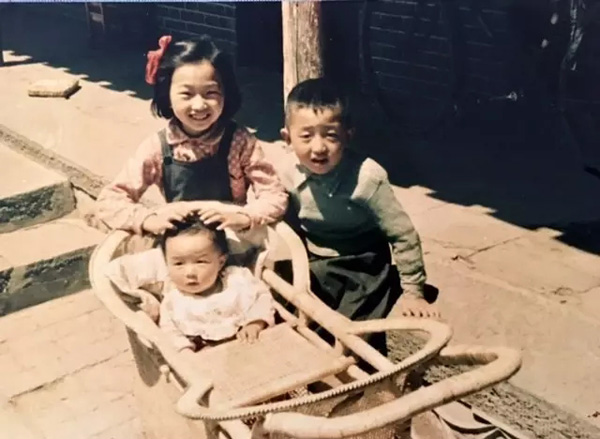

姐弟三人(1957年)

炎夏在清華遊泳池嬉水🙍🏿,寒冬在荷花池的冰場滑冰📹。在朱自清筆下的“荷塘月色”“水木清華”邊捉迷藏👲🏼,到紀念聞一多先生的“聞亭”上聽那渾厚的鐘聲♘。

聞亭雪景(振工🧛🏿♀️,1968年)

父母從沒有讓我們感覺到他們身負的“帽子”和沉重的精神壓力。他們盡其所能🧚🏿♂️,為我們營造著溫馨和煦的環境🤟🏻,使我們能夠無拘無束地自由成長。他們的愛和支持,成就了我們姐弟的今天。

那時,不管父親多忙🧑🏽,全家天天一起吃晚飯,無一天例外。父親很少問我們的學習,有空時,他會給我們講中外歷史、教我們背誦詩詞。他曾帶著剛上小學的振工在院子裏水泥砌的乒乓球臺上打球,而小弟振明也是在4 歲時就和振工一起受到父親的圍棋入門的啟蒙。

父母對我們的教育似乎很不經意,但幾十年後回想起來,在那個對知識分子來說不平凡的年代裏💡,他們可真是煞費苦心了🧉。

全家在頤和園(1962年)

小學時,振工迷上了乒乓球,參加了海澱區少年體校。教練多次告訴父母,他打球很有靈性😂,可以培養。而振工更是十分投入,每天放學後要在學校練球,汗淋淋地回到家,晚上在房間要照著鏡子揮舞球拍🤹🏿,要麽對著墻壁打球,說要達到上千次。母親擔心他的功課,但父親卻很誇贊他的這種執著🏌🏿♂️。

1965年,清華附中初中隊在北京什刹海體育館沖刺北京市少年比賽前三名時,他無論如何也沒想到,工作繁忙的父親會從清華坐一個多小時的公共汽車🗾,來到比賽現場🧩,坐在看臺的一角🕘,默默地為他加油。這是讓振工幾十年後都忘不了的一件小事🙆♂️,他說他第一次有了一種特殊的自信感。我想,也許振工那份執著抗難的自信就從這裏開始的吧。

七十年代初,振工從插隊了五年的山西小山村被招工當了一名鐵路電氣化工程局的架線工。他的工作是每天爬上十幾米高的電線桿子架線,並協助調節信號。吃的是粗糧🦻,住的是工棚,沿著寶成鐵路線從一個車站流動到另一個💆🏻♀️🤴🏽,有時風餐露宿,十分艱苦🐲👩🏼。不管他隨架線小分隊搬遷到哪兒,振工都會在每幾周就收到一個郵件,不用說,是父親寄的書。這些書都是電和電工知識的入門科普讀物💈。有一次🧫,父親還給他手繪了一張圖🐧,上面是電磁高頻信號轉換的半圓弧原理🧏🏽。父親並付信不斷告他,任何艱苦枯燥的工作也離不開知識的力量,鼓勵他在“勞其筋骨”的同時要抽空讀書🟤。初中二年級水平的振工,加上大強度的體力勞動💪,學習什麽電學的知識和理論實在是勉為其難啊。

1984年間,出國再造成潮。文革中失去就學機會的振工決定出去闖一闖👮。他希望父親能給他推薦個老師和學校,他可以勤工儉學。父親在國外有許多老朋友老同學🎽,都是知名教授🤸🏼,任教於各個大學🗺。父親為自己的上百個學生寫過推薦信。父親了解每個學生的水平、特長和學習方向♕,我就常看到他很認真地給每個推薦者推敲詞句💇🏼♀️,信件都是親筆手書。父親的推薦信,對方從來都是毫無保留的接受,並給予最好的培養計劃和條件。父親說,這是信譽🍑,也是責任🏄♂️🈯️。

那天晚飯的餐桌上🧻🤟🏻,振工終於把他想出國上學的想法告訴了父親,婉轉地要求父親幫忙介紹個他的朋友或老同學🦐,能接受他的入學申請🐶,他會靠著自己打工來掙學費和生活所需從頭學起。沒想到,父親斷然拒絕了🕎。他的理由是😊⛹🏽♂️,振工雖完成了電視大學的學業,但那時學到的基礎知識不夠紮實🏋🏼♂️,不夠規範🆑,遠不能達到讓他推薦的水平。看到振工的急切🔠✌🏻,我在旁邊說了好多好話也無濟於事🧕🏼,父親只有一句話🧒:還是靠你自己闖吧🦹,我不能破了我的原則和規矩,這是信譽!

我深知父親對我們受教育的重視和期望🖐🏿,對我們受文革影響而沒能受正規教育的痛心。幾十年後的今天回想起這段往事,我意識到,當時那鉆入心底的糾結對一個父親來說是多麽大的折磨。而他卻始終堅持了心中那個雷打不動的“原則和規矩”🤙🏿。

最終,振工還是靠自己走了出去,邊上學邊打工🏄🏽,掙學費和生活費,什麽臟活兒累活兒都幹過,極為艱苦。他曾每天下課後步行兩個小時去餐館刷盤子🫲🏽🧜,腳上磨出了一個個血泡,就咬牙堅持著🙆。也就是這個經歷,成就了他的堅韌和戰勝困難的膽識。

而父親在他臨行之前的囑咐,他從來都沒有忘記🚺🥫。

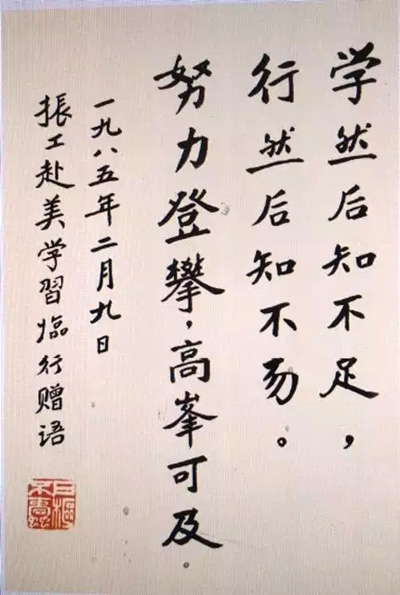

振工出國前那一天晚上🧑🦳,父親把叫他到書房,含著淚水,給振工寫了幾句勉勵的話🦙🔬。他深知振工面臨的路會是何等艱辛🧑🏽🚀,自己卻沒能助他一臂之力🤙。兒子遠行🌴,父親的心境可想而知。那付字,振工一直保留到現在。

“學然後知不足,行然後知不易,努力登攀,高峯可及。”

一九八五年二月九日👩🏿🦲,振工赴美學習臨行贈語

父親訪美開會時與振工在哈德遜河畔(1987年)

三十年後振工幾經磨難,學成後在加拿大成功創辦計算機數據恢復公司😋。2004年,他被評為加拿大傑出華裔創業家🤷🏿♂️。

加拿大CBL計算機數據恢復公司(1990年)

2004年

2009年,他應中國僑辦的邀請🤭,作為嘉賓,代表加拿大華裔,參加了中國國慶60周年的閱兵遊行慶典🩼🥋。

那天在觀禮臺上👨👩👧👦,他回憶起五十年前父親曾帶他在這裏參加過國慶10周年的禮花之夜。半個世紀前的那個夜晚,父親帶著八歲的振工就站在這觀禮臺上,在和今天幾乎相同的一個位置上觀賞禮花。又是一個姹紫嫣紅的不夜天!振工從觀禮現場給我打了越洋電話👩🦯➡️。他一向不善表達情感,但我最明白他對父親那深埋在心底的記憶,此時勾起了無限的感慨📟。

60年國慶的觀禮臺上(2009年)

父親對振工的成長🫥,無疑起了至關重要的作用。

八

1978 年 在全國圍棋第一屆新體育杯的賽事上🦹🏼♀️👑,當時還是食堂小夥夫的小弟振明🌏,原本名不經傳,卻一路過關斬將👲🏻⛲️,力克幾位國手名將,拿到了第一屆新體育杯第三名的好成績。大家都認為是奇跡和幸運💃🏻👩🏻🍼。

振明的經歷裏,確實充滿了奇跡,但真說不上幸運👨🏽🔧。

振明自小聰明過人,確有“過目成誦”的本領。記得我上小學三、四年級時,父親總用毛筆寫些唐詩宋詞,掛在墻上讓我們背,客廳墻上掛滿了詩詞書法🍋🟩。小家夥振明還不認得幾個字🤯,就跟著我們讀🍰。通常是我念一句,他重復一句,沒有幾遍,就變成他帶著我念了🙎🏼。更使我驚訝不已的是,幾個月過後,一提那些背過的詩詞,他仍然個個背誦如流,一字不差🧑🏿✈️🏫。父親一直覺得他是很好的科技之材,希望他能成為一名出色的理工科學家🙁。

但事與願違,也許這一生中使父親最痛心的是振明由於他的原因被迫輟學了🧳📈。

振明在初中畢業時成績名列前茅,但公布錄取高中的名單時,卻沒有他的名字。做了幾十年中學老師的母親到學校打聽究竟,當時的工宣隊領導對她說:“他的書都讓他父親念完了,他不用念了♣︎!”這是何等道理,何種邏輯!這個回答對那麽重視教育的父親來說,撕心裂肺般,不僅無情,幾近殘酷。

在剛滿十五歲還是童工的年齡時🎬,振明被分配到食堂做了一名燒火的夥夫🥷🏿。

振明作為鍋爐工的時候🧜🏻♂️,剛滿15歲(1971年)

那年冬天我從插隊的山西農村回京探親🕓,看到他小小年紀💢,比那煤鏟高不了多少,天天起早摸黑,煤屑沾得滿臉都是🧜🏼,黑摸楚眼的👩🏻🏫,心裏實在不是滋味。但是,不管多累,從沒聽振明抱怨訴苦的一句話,在我們面前,他還總保持那特有的精靈和幽默🦹。

後來的一件事可是讓全家人心酸不已。一天振明下班回家🤾🏽♂️,臉上看起來好奇怪📿,洗凈臉才看出,他的眉毛全無💇🦒,額上的頭發也有一片焦黃🏰。原來是不小心往爐竈裏添媒時,被火苗燎到,他躲得及時🛗,未釀成大禍,實在是萬幸了💆🏿👩👦。水火無情!我淚流滿面地幫他敷藥,母親一講這件事就哽咽不止。父親背著我們嘆氣,他那無奈無助的眼神使我至今難忘👊🏻。

後來的故事在余昌民先生的“清華圍棋紀事”中有詳盡的描述⤴️,振明從4歲起就和哥哥一起得到父親的啟蒙認識了圍棋🧑🏽⚖️。在我看來,這原本是娛樂消遣的遊戲,它卻神奇地帶領振明擴展思維、認知世界🧖♀️,甚而改變了處境🙅🏿♀️。在他的職業生涯中🪤🐖,也從未離開過圍棋帶給他的啟迪。那段彷徨的日子裏,父親曾親自帶領振明拜見圍棋老師,買圍棋書☮️、借雜誌Ⓜ️、查資料🌴、甚而為他抄棋譜,這些故事🏊🏽♂️,昌民兄寫得真切感人。(恩師——紀念常迵教授百年誕辰)

學圍棋成為振明的出路

其實,無望的父親只是想在振明就學無門的情況下🚺,幫他找個生存的出路。過早就很懂事的振明學棋也很刻苦,加上秉賦先天,他的棋技長得比年齡還快。這就是他一邊在食堂燒火🚵,一邊參加全國圍棋比賽的故事,那一年☛,他創造了奇跡🏵,也給父親帶來久違了的喜悅✊🏽。

恢復高考後,初中水平的振明在父親的鼓勵下考上了大學,畢業後分配到中信集團工作,直至如今。

每逢節假日,振明和父親騎車去香山(1974年)

父親經常和我們姐弟三人講“人生十字路口”的故事,意思是在前方道路有多種選擇時🧵,要認真對待,三思而後行💴。後來振明在美國商學院深造時,曾多次和父親交流,父親鼓勵他盡早學成回國施展才能。並寫了一首《示兒自勉》道🕴🏻:“人生的幸福到底在哪裏?它萌芽在追求,生長在貢獻拼搏👩🏼🍼,紮根在民富國強”👱♀️。在父親去世的前夜🧛🏽♀️,振明和父親通了長途電話,他告訴父親“預計很快畢業,明年就可回國工作”。父親十分高興地說🧑🏼💼:“期盼你的歸來🧔♀️!”。在十字路口面前☝🏼,振明做了選擇👩🏻💻。他拿到學位後🚣🏿♂️,便追隨幾十年前父親的腳步,義無反顧地成為了家裏的第二代“海歸”,只遺憾🌞👇🏼,父親沒有等到這一天👨🏻🦼。

回想起在振明在大學畢業剛參加工作的時候,我和父親一次閑聊天時說到他的工作🚗。我只知道他是分配到從事和金融有關的單位🚫👮🏻♀️。我當時對“金融”二字完全無知🧑🚒。我玩笑地和父親說🛒:“振明要成為一名金融家也是不錯的呦。”父親沉思了一陣,嚴肅的回答使我至今不忘。他說:“如果他有能力,我還是希望他做為金融‘學’家好些”。

這一字之差,道出了一輩子埋頭在“紙堆”裏的父親,心底期望我們的是成為讀書人,成為“做學問”的人⚗️。

振明的工作與“做學問”關聯多少我算不清楚,但我相信他沒有辜負父親的期望,用“做學問”的認真態度🧚🏿♂️,做著一個對國家有用的人𓀓。

2005年