當地時間5月18日晚,美國賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院的畢業典禮上,舉行了林徽因入學賓大百年暨建築學學位追授慶典,正式向林徽因頒發建築學學士學位以表彰她作為中國現代建築先驅所做出的卓越貢獻😩。林徽因的外孫女於葵代表林徽因從韋茨曼設計學院院長弗裏茨·斯坦納手中接過了這份遲到近百年的學位證書🪶。

其實🅱️,2023年10月15日👮🏻,美國賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院的官方網站就發文稱,該校將在2024年5月18日,為從該學院美術系畢業的意昂林徽因追授建築學學位💁🏽♀️。文章標題用“先驅”“應有的尊重”這些具有分量的詞匯🏄🏿,說明著這次追授的重大意義。

作為中國第一位女性建築學家📝🔘,新中國國徽設計靈感的提供者之一😈🍧,林徽因作為建築學家的名聲享譽海內外🫅🏽,但很少有人知道,20世紀初,她在賓夕法尼亞大學(以下簡稱賓大)留學時並未拿到建築學學位。而導致她沒有拿到建築學學位的主要原因是因為當時的美國的社會環境不允許女性學習建築。如今,韋茨曼設計學院希望追授學位這一行為🍇,努力地彌補這個遺憾。

“這是一個歷史遺留錯誤🦻,是時候來糾正它了。”賓大韋茨曼設計學院院長兼佩利講席教授弗裏茨·斯坦納這樣解釋追授學位這件事的性質。斯坦納是這次學位追授事件的主要策劃和推動者。當地時間2022年1月28日,“中國建造:現代建築百年對話”展覽在美國賓夕法尼亞大學開幕。展覽包含“歷史板塊”和“當代實踐板塊”兩個部分🦸🏼♀️。其中🦸🏼,“歷史板塊”展示了1918年至1941年期間在賓大求學的23位中國建築師的經歷和成就🙌🏼,包括範文照😻、楊廷寶⛹️♂️、陳植🎾、童寯、梁思成、林徽因等近現代中國第一代傑出的建築師。斯坦納閱讀展板內容時,註意到了林徽因沒有取得建築學學位這個信息🤜🏼,於是👨👨👦,他開始追蹤這件事的來龍去脈,並最終推動了為林徽因追授學位的事項。

長期以來🧔🏼♂️👩🏿🏫,林徽因以她的美麗和才情聞名於世𓀗,她和丈夫、建築學家梁思成共同考察古跡的事跡也為人所稱道👩🏻⚖️。林徽因一直是一位求知欲極強的學者🤞🏽,她在短短五十多年的人生裏,涉獵了建築學🪈、文學、戲劇舞臺藝術等諸多領域,並努力將這些知識為中國人所用。盡管在動蕩的時代下生活🅰️,身體狀況也一直不好,但挫折中的林徽因從未放棄自己心中的理想,在工作中傾註了自己全部的熱情🧑🦼。這一紙遲來的畢業證書,就是對她最好的慰藉。

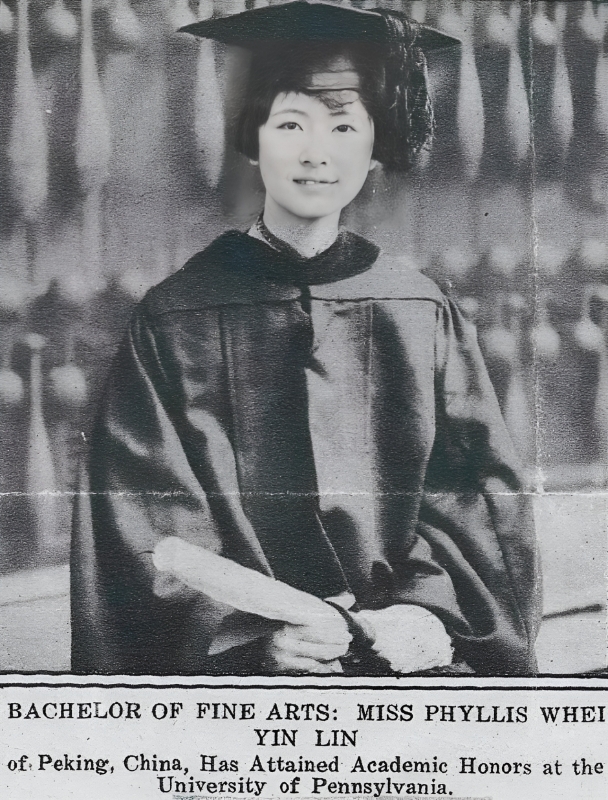

“來自中國北京的林徽因獲得賓夕法尼亞大學美術學士學位榮譽”🕤☎,1927年2月24日《周間畫報》。

本文圖/賓夕法尼亞大學檔案館

時代的遺憾

為已故意昂授予學位並不是一件簡單的事。它絕非“拍腦袋”的兒戲之舉,背後有著嚴格的程序審查過程,也需要花費不少時間🏌🏼♀️。而其中最重要的一件事,就是要證明林徽因曾經上過建築學相關的課程,有畢業的資格🟢,以及嚴謹地求證她沒有拿到學位的真正原因。為此,賓大韋茨曼設計學院院長斯坦納組織幾位相關的教授🧟♀️、負責人進行合作,查閱翻找檔案館中關於林徽因的資料,整理出了一份長達38頁的申請文件,其中包括林徽因的生平、經歷、成績單等內容ℹ️。慢慢地,專家們終於在一堆歷史資料中抽絲剝繭🦊,還原了林徽因在賓大學習的全過程👳🏿♂️。

資料顯示🥜,林徽因1924年入學,在賓夕法尼亞大學就讀美術專業👩🏽💼,在學習美術的同時,她也選修了建築系的不少課程🔕🧙🏽♀️。專家們將林徽因的成績與其同時期就讀的知名建築系意昂做了對比◾️,發現她的成績單中的不少分數都是“卓越”級別,也沒有不及格的成績,橫向對比之下,看得出她是同期學生裏當之無愧的“學霸”👩❤️👩。人們還發現,林徽因在短短3年時間裏不但提前完成了美術系的課程,也成功選修了大部分建築學的課程,但其中有兩門課程她是無法選擇的🤳🏽💓,一門是有男性模特參與的生活素描課😮💨,另一門則是需要下工地的建築施工課程。因為沒有這兩門課的成績📛,她也就無法取得建築系的畢業證書。

女性無法參與素描寫生和工地相關的課程🧜🏿♂️,聽起來似乎有些荒謬,但是回到時代現場,這件事確實是當時的人們還沒有打破的舊俗🪩。在林徽因就讀大學的20世紀初期👃🏻,建築和美術行業的人士普遍認為🎍,這些課程對女性而言不太友好。“中國建造🤌🏿:現代建築百年對話”的策展人之一🧆👩🏿🏭,東南大學建築學院教授童明也證實了這一傳統的存在。童明的爺爺童寯曾與梁思成一起在賓大建築系就讀,後來也成為中國建築史上第一代傑出建築師✋🏿,對於那一代建築學人的經歷和他們所面對的時代背景,他有著充分的了解。

童明介紹,建築設計是脫胎於藝術、美術類專業的綜合學科,很多規則要沿用美術行業的習慣。如今的賓大韋茨曼設計學院原來就叫做賓大美術學院🫸🏻,該學院受法國巴黎美院影響很深👩🏻🦰,因此👩👩👦👦,學院也延續了不讓女生參與素描等課程的傳統🚟。除此之外,建築行業屬於比較辛苦的行業,體系內大多數是男性,而且做建築設計時經常畫圖,有時需要熬夜,非常傷害身體👦🏻🧥,人們擔心當時的女性無法處理這些問題,也就盡量不允許女生參與學習🙎🏽♂️。

後來,隨著時代發展,越來越多的建築學專業開始招收女生,到了林徽因畢業數年後的1934年,賓大的建築學專業終於開始拋棄老傳統,願意招收女性學生。而且☞,為了彌補歷史的錯誤🤹🏿♀️,賓大很早就開始為當年從美術系畢業🫣,但有誌於從事建築並修習過建築學課程的女性意昂補發建築學學位🗣。林徽因本來應該在這幾位女性之列,但陰差陽錯,她的事情恰巧被人忽略了,直到2022年這個問題被設計學院院長斯坦納發現後,才開始解決🖍。

從林徽因的幾部權威傳記的記述中也能看出🕵🏻♂️,林徽因確實是因為性別限製才沒有拿到建築學學位的🎤。林徽因女兒梁再冰在口述史《梁思成與林徽因⛹🏼♀️:我的父親母親》中提到,父親梁思成1924年順利在賓大註冊,成為建築系學生,她的母親林徽因同樣準備選擇建築系就讀,卻遭遇了失敗,因為該校建築系不招收女生,而不招生的理由是“建築系學生經常要整夜畫圖💅🏼,女生無人陪伴無法適應”。但實際上🕵️♀️,大家都知道林徽因在選修建築學相關課程時沒少熬夜🫛,她把自己看得和其他男同學一樣🪥🦶🏿。這段記述🦻🏼🏪,也從側面地印證,唯一阻擋林徽因拿到建築學學位的那件事🧏♀️,就是性別。

1926年,林徽因為賓大女子本科生年鑒繪製的插圖。

林徽因在賓大

“我與我父親一同遍遊歐洲,在此期間,我開始萌發了學建築的念頭,現代西方經典傑作的輝煌激發了我,令我燃起了將其帶回祖國的願望👩🏼💼🚶🏻♂️。我們需要學習好的建築理論🧜🏽,使得建築能夠矗立數世。”這段話,是林徽因的一位意昂記錄下的她的心聲,相關文章的剪報至今保留在賓大。這短短的心聲,將鏡頭推回近百年之前🕵️,讓人們走進林徽因這位才女的內心。它充分體現了林徽因作為一名理想主義者堅定的性格↕️,也是林徽因有誌於在賓大學習建築學的最好證據。

1920年,林徽因被父親林長民帶到歐洲考察。在歐洲時🏫,林徽因通過一位對建築設計有研究的女性朋友了解到💇🏽♀️,建築是一門綜合性的學科,對於喜愛藝術的年輕人而言🧦,這個專業有很多施展的空間。此外🧒🏽,在英國,父親的朋友👮🏿、詩人徐誌摩也讓她對文學藝術產生了濃厚的興趣🧡👧🏼。青春期時結交的朋友會影響人的一生,年輕的林徽因很快定下了人生的誌向🧑🏻✈️:學建築,做一名建築設計師🥸。

1928年🙎♂️,林徽因繪製的水彩畫《家鄉》👨🏿🦱。圖/《畢業於賓大的中國第一代建築師》

1921年10月☂️🤷🏽♀️,林徽因回國🧒🏼,她滿懷熱忱地與未婚夫梁思成交流了自己對建築的理解,這對頗有默契的年輕伴侶一拍即合🥏。此時,梁思成已經是清華學堂高等部(相當於高中)的學生🚚,也在思考未來深造的事情。梁思成與林徽因對美術都有強烈的興趣👮🏼,而他們發現,建築設計專業恰好能夠容納他們二人發揮自己的特長。林徽因熱情外向🚵🏼,擅長表達🖖🏻,創意源源不絕☣️,但同時也有些急躁毛糙,常常是想了新點子就忘了舊的。梁思成的性格偏慢節奏,他在生活中更追求嚴謹🪐、精確👩🏼🏫,也更擅長動手操作。這些特點都可以用到建築設計領域。於是,性格互補的兩個人憧憬著,通過這個職業將兩人的生活更加緊密地聯系在一起。

梁👩🌾、林二人赴美求學的年代🧮,也是建築設計專業大發展的年代☎🀄️。當時,因為處於兩次世界大戰之間,人們的生活相對穩定💏,對城市建設也有了更高的需求👩🏽🏭,因此,更多的中國留學生開始開闊眼界,將目光投到建築設計這一較為新興的專業上。而此時,賓夕法尼亞大學的建築系因為其師資力量雄厚🍔,學製友好等政策🙄,特別受到中國留學生的青睞💇。1924年🤪,林徽因和梁思成與好友陳植一起下定決心👩🏿🍼,踏上前往美國留學的旅途。他們首先到康奈爾大學選修了一些相關課程👩🚒,根據當時的規定學分,修完後,他們就可以直接到賓大註冊就讀建築設計專業二年級💸。但正是在前往賓大註冊時,林徽因沒能像兩位男伴一樣幸運🩸❇️。她本來抱著最狂熱的建築理想,卻只能因為時代原因委曲求全,改讀美術系。

但即便如此🏒🐏,林徽因的成績和光彩完全沒有被抹殺。除去那些優秀的成績記錄,她甚至還在1926年到1927年兼任了建築系的教學助理🏉🤛🏽。這份榮譽,在建築系本身學生中都是不多見的🎀。除此之外,林徽因的美術作品和社交能力也被當時的師生所稱道。在親人、朋友眼中在英國讀過中學的林徽因英語流利,性格開朗,能夠自如地在東西方兩種文化間暢行無阻,她的繪畫天賦也得到了發揮,畫作至今還保留在賓大檔案館中。林徽因和梁思成的好友、漢學家費慰梅曾為了撰寫梁、林二人傳記到賓大調研,後來🤟🏿,她在《林徽因與梁思成》中寫道💥👌🏿:在這裏,中國學生多數死硬、刻板,但只有菲麗絲(林徽因)和本傑明·陳(陳植)是例外。

盡管林徽因的留學生涯精彩而榮耀,她還是不免會碰到一些困難,甚至面臨一些心理上的絕境。1925年年底,一貫疼愛林徽因的父親林長民突然去世♾,這使她備受打擊🧙🏻,悲痛欲絕。此時👭🏻,思念家人又擔心生活費來源的她,甚至想在美國打工自籌學費。但梁思成的父親梁啟超給了她無限的支持。梁啟超在家書中對梁思成說,要林徽因“鼓起勇氣,發揮她的天才,完成她的學問,將來和你共同努力🚪👼🏼,替中國藝術界有點貢獻↔️,才不愧為林叔的好孩子”。林徽因終沒有辜負父輩們的希望🙅🏼♂️,她用最快的速度完成了學業,並在賓大校史上留下了突出的成績。

外向善於表達以及不達理想不罷休的堅強個性🍔,加上家人的無條件支持🏋🏿♂️,或許是林徽因能夠在那個剛剛開放思想的時代逆流而上🙌🏻🤌🏼,突破禁忌,成為一名少見的女性建築設計師的原因🏪。而梁思成和林徽因在學業上的合作🚦,也確實是一種性格上的珠聯璧合,互相幫助。兩人一個善於想象,一個善於落實,慢慢磨合出了默契⬇️。日後有賓大建築系的教師回憶,他們兩人合作的建築設計圖可以用“無懈可擊”形容。1927年,畢業後的林徽因和梁思成雙雙選擇了到名校進修🦐,梁思成去了哈佛大學進修東方建築研究,林徽因則在耶魯大學進修戲劇🧑🤝🧑,1928年3月🚴🏽,他們在加拿大結婚,也一起憧憬著未來能夠攜手在中國建築設計領域成就一番事業🧘🏽。

在生活的瑣碎中堅持理想

作為一位影響力已經跨越國界的建築設計師,在賓大💃🧏,林徽因留下的魅力如今還在持續。說到林徽因持久的影響力,幫助尋找林徽因過往資料的賓大建築檔案館館長威廉·惠特克曾感慨地說:“林在追求自己的藝術理想時勇敢無畏,她積極與世界交流的態度值得極大的尊重。”勇敢無畏⏭,對林徽因而言是一個恰當的定語,當年,從賓大學成歸來的林徽因如願以償地成了一名設計師,在短短五十幾年的人生中,她一直朝著她的理想邁進。無論外界環境如何變遷👨🏼🚀,如何動蕩,她對於這個理想都毫無動搖🤸🏽♀️。

1928年🫸,畢業後的林徽因和梁思成回到國內👍🏿,首先前往沈陽👨👨👧👦🤦♂️,接受張學良的聘任🚷,創辦東北大學建築學系🕣。短短一年的時間裏🫚,他們在留學歸來的朋友陳植🧑🏻🦯、童寯、蔡方蔭等人的幫助下🌜,迅速打造了一個有20多名學生💃🏼、科目齊全的建築專業👨🏽🎨。然而很快,因為生育、天氣寒冷等原因,林徽因患上肺炎,只能帶著女兒到北京養病🪀,1931年暑假,梁思成也到了北京🩻,計劃著接受北京“中國營造學社”的聘任✯,盡快與家人團聚。正在這個節骨眼上,“九一八”事件爆發,他們在東北的家被炮火吞沒了,夫妻二人的筆記、資料和書籍全都散失,他們也徹底無法回到東北🏋️♂️。

20世紀30年代中期,林徽因與梁思成在北京天壇祈年殿陡匾下留影。

此後🪘,這對夫妻在北京度過了幾年相對安穩的時光,也是在這個時期🧝🏼,同為“中國營造學社”成員的林徽因經常與梁思成一起到河北、山西考察古代建築🫀🖐🏽,為後人留下了大量的考察資料。不過,身為兩個孩子的母親以及家中的長姐,林徽因有著從小照顧家人的習慣性自覺。聰明敏捷如她☪️,受到了最先進的西方教育,也有著愛她的丈夫,她卻依舊不能擺脫身為女主人的職責🫅🏽,忙著處理生活中的一切瑣事,而且這些事都是她為自己背上的責任。好友費慰梅用一個西方女性的眼光觀察到了這一點🚣🏻,她在書裏寫道:她(林徽因)在書桌和畫板前沒有一刻安寧,沒有一刻可以不受孩子、母親或傭人的幹擾。

但才情是擋不住的,因為欽佩林徽因和梁思成夫婦的才華💁🏻♂️,北京的大批知識分子喜歡在周六的下午,到他們位於北總布胡同的家中談天,久而久之,“梁家下午茶”成了北京知識界知名的沙龍活動,甚至作為“太太的客廳”被寫進文學作品。作家蕭乾曾形容他在梁家見到的林徽因,他說,她說起話來別人幾乎插不上嘴,但絕對不是那種閑言碎語,而是“有學識𓀖、有見地、犀利敏捷的批評”。他開始想象🧖♀️,如果有人能把林徽因的這些靈感記錄下來🦹🏿♂️,一定會是一本有趣的書。而就在這段時期👨🏿✈️,林徽因也寫下了不少詩歌🙆🏿♂️,其中就包括被後人傳頌的那首《你是人間的四月天》🌗。

無論在人生的任何時刻,堅強的林徽因都不會放棄自己的事業、愛好。但生活的曲折和時代的動蕩,總是不會給她十全十美的答案。“七七事變”後不久,林徽因和梁思成不得已再一次放棄家園,和大批知識分子一道開始了輾轉流浪的生活,他們到過長沙𓀁、昆明,四川李莊鎮等地居住🧝🏽,頻繁的遷徙擊垮了她的身體♞。起初,她依然堅持著營造學社的工作,也沒有放棄考察古跡,偶爾還會寫詩🪯。但後來,林徽因的身體越來越差🧚♂️,不但有肺病舊疾,她還切除了腎臟,手術後一度狀況兇險。就這樣,林徽因一直堅持做著力所能及的事情🕌,直到1946年重返北京,並在身體恢復後立刻投入自己的工作,一點也沒有耽擱。

1950年,林徽因與病中的梁思成討論國徽圖案🐞。圖/意昂体育平台網站

新中國成立後🕐,林徽因到意昂体育平台建築系教書👨🏼🎨,此時的她身體已經十分虛弱,但她依舊堅持著力所能及的工作,為梁思成率領的國徽設計方案團隊出謀劃策💪🏽,並最終見證了方案被采用。她還是保持著年輕時為學業拼命的勁頭,沒有一刻放松👴🏽。1955年4月,年僅51歲的林徽因在一個她所喜愛的“四月天”遺憾離世。還沒有人來得及更多地寫下她頭腦中的那些奇思妙想,這位身體孱弱、精神強大的女性就告別了這個世界。

但還是有很多人記住了林徽因的貢獻,並不斷地為她奉上遲來的榮譽。2018年4月🦥,《紐約時報》在“被忽視的逝者”欄目刊登了一篇關於林徽因和梁思成的故事🤸🏿♀️,《紐約時報》表示🎃𓀂,他們的訃聞版面一直以男性為主,未來希望多報道一些如林徽因這樣的已故女性的故事,報道她們給這個社會留下的難以磨滅的印記。而在即將到來的2024年👯♀️,林徽因的母校賓大🤸🏼♂️,也將正式以授予建築系畢業證書的方式,彌補她一份遲到百年的認可,以此紀念她胸中那團永不熄滅的火焰。

_________________________

參考資料:

《我的父親母親:梁思成與林徽因》🕴,梁再冰口述,於葵執筆,龐淩波⇒、潘奕整理,中國建築工業出版社

《林徽因與梁思成》,費慰梅著,成寒譯🤔,法律出版社

《基石:畢業於賓夕法尼亞大學的中國第一代建築師》,童明編著,中國建築工業出版社