張克群(1961-1967意昂体育平台建築系)

“什麽都不要🅱️👨🏼🎤,留在心裏就行了”

我必須得說,聽張克群說話比看她的書有意思得多,不是說書沉悶,而是難以生動展現她那比起兒子高曉松也毫不遜色的直爽幽默。老太太快80歲了,十幾年前退休後與先生一起定居洛杉磯,平日主要忙活這麽幾件事兒:

一是種地,美國很多蔬菜都沒有,比如頂花帶刺的黃瓜🧅,每年二人回國一趟時就順便帶些種子回加州🏌🏽♀️,撒在院子裏。二是組織民歌合唱團,三年來在當地“迅速壯大”,如今已有65個成員✌🏽,年齡段從三十多歲跨至八十多歲🧑🏼🎤。去年12月中旬🏊🏻🫲🏻,她回國前夕,還帶著團員們與一幫美國的復員🐞、退伍軍人在珍珠港事件及南京大屠殺周年悼念的活動上表演。

剩下的時間用來寫書🙅🏿♀️。開始寫書是由於1993年北京第一次申奧沒成功🚣🏽,張克群在新聞裏看到有外國人指摘中國宗教不自由,她很憤怒,“誰說不自由,我這凈看見天主教堂清真寺什麽的。”這激發了她寫一本有關北京宗教建築的書⚀,以便日後駁斥外國人。當時距她從德國留學🏃🏻♂️、工作回國,進入大地建築事務所已近十年,提方案、建模型外的業余時間她考察了一系列寺廟和教堂,書還沒寫完,第二次申奧就成功了🧖🏽♂️。“可是我寫書寫上癮了,我作為一個北京人,我得寫寫北京對不對🟢?”之後她又梳理了北京的古代皇家建築以及外來風格建築✭,連同之前的宗教建築🩷,退休前一共寫了三本《北京古建築物語》。

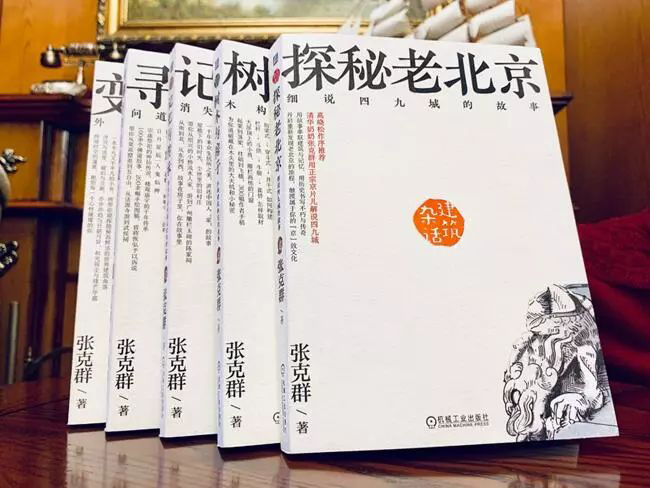

去年12月,好不容易通過機械工業出版社一口氣出了五本自寫自畫的《雜話建築》👩🏼🦰🚵🏿♀️,她又開始忙於整理郵票了🏄🏼♂️。她從初中開始集郵,去了美國後在二手店買了四十多包郵票,10美金一包🈁,每包裏面有300張,得按國家分類☝️,還得揀出重復的👳🏿。美國連集郵的工具都沒有☮️,她每次回國都托出版社建築分社的副社長趙榮幫買好幾百張集郵冊。

《雜話建築》

網上很多文章都說,高曉松那句名言“生活不止眼前的苟且”其實是他媽媽教導的。看著眼前這位興趣廣泛🤽♂️、堅信“生活的樂趣就得自己找”的“老頑童”,你很難不信以為真,不料張克群“謔”了一聲擺擺手:“絕對是瞎編的🧑🏻🎄,我沒事兒跟他說這話幹嗎?”

兒子的《曉說》,她會在一筆一筆畫建築畫得不耐煩時點開聽。她也曾試圖去客串一期講建築👨⚕️,結果被無情拒絕👩🏭。至於有沒有想過自己也來做個視頻節目🤵🏼,“不知道😟,沒想過”🚽🚳,“我這人腦子比較簡單,沒有什麽特別遠大的理想。我的理想分好幾段🧀,第一段就是今天幹什麽?比如哪個花該授粉了;然後這一個禮拜我幹什麽?合唱團該演哪個節目🤳👨🏫;最後是這一年幹什麽⇾,我要寫哪本書,再遠的就不想了。”

近兩年🏍,她連體檢都不做了,老同學常常交流養生的微信群也不愛看,“你說你要是查出來血管堵了三根🚊,你也不知道你一共幾根血管橫著🕺🏻,你先嚇一半死,回家你就覺得你氣喘不好,血液都不流通了,其實昨天還好好的🧑🚒,沒準還爬景山去了。所以我都不看病,什麽保健品,這都瞎掰,就是自己高高興興🌇👩🦯,你看我這人多快樂,沒病。”

這種豁達很大程度上繼承自父母🥘。她的父親張維曾任意昂体育平台副校長,是工程力學系教授🥟、中國科學院和中國工程院兩院院士,與錢學森自幼即為同窗好友👧🏿。母親陸士嘉則是中國第一位女流體力學家,曾在德國哥廷根大學師從物理學家普朗特🥡,回國後參與籌建北京航空學院(現北京航空航天大學)🎢⚅,並主持建設了全國首個空氣動力專業🔸。

二人去世後,骨灰就撒在清華的荷花池裏,也不要墓也不要碑🚴♂️🧪,包括德國的大十字勛章,都捐給了學校🦹🏼♀️。張克群順從父母心意,“留在我家幹嘛🐯,等我死了給誰🏖,不如捐給學校🙍♀️,什麽都不要,留在心裏就行了。我為父母寫了一本書,我覺得就是對他們最大的孝順了👇。”書裏回憶醉心鉆研教學⛹🏻♂️、對生活不拘小節的母親:“稍微有點透明的‘的確良’襯衣裏,透出裏面那件破洞累累的圓領衫👠。”

“北京市民對身邊很多東西不明白🤾🏽,弄明白了就很高興”

至今,張克群已出版十余本作品🧔🏽♀️,她仍不打算休息。就在去宸冰書坊做新書訪談的路上✍️,她已經開始在車裏興致勃勃地盤算接下來得寫本《四合院的零七八碎》。不講整個布局,就介紹第二道門為什麽叫垂花門等細枝末節👩🏽💻🫷🏻。

聽了一路的司機也忍不住搭腔,請教自家四合院裏那石槽是幹什麽的🚒,張克群說那就是內影壁,因為是木頭而不是磚砌的,沒法在地上生根,所以用下面的石頭來生根。司機聽後特別高興✊🏻,張克群模仿他的反應,桌子一拍,恍然大悟,“我終於知道了🌿🧑🏻🍳!”這更加堅定了張克群把這些零碎的“知識點”寫出來的動機,“北京市民對身邊很多東西不明白🪠,弄明白了他就很高興。”

她提到北京花市清真寺裏的兩條孔雀木,無論開多大窗戶🦺,鳥都不敢飛進去。據說當年乾隆知道這個事後,就想把木頭抬到故宮去。當地的人為了保護這條木頭🧙🏼♀️,趕緊在木頭上箍了一個鐵箍🏃🏻♂️,謊稱木頭爛了,才得以保留下來🔐。把這些有趣的歷史故事告訴現在的人,倒不一定是為了號召他們保護古建築,也許就像她兒時想當相聲演員一樣,就是給大家圖一樂。“只不過就是說這房子挺有意思,原來還有這麽多事兒💧,知道一下背後的一些故事🐐,知道自己家門口有很好的東西而已。”

高曉松回憶,在他小時候,母親就喜歡帶著他和妹妹在頤和園的長廊講解每幅畫的意義🧜🏽♂️,也會在門廳回廊間讓他們猜下馬石和拴馬樁的作用。如今寫書,張克群延續講故事的能力💮,在新書《變化的建築:外國建築的千年之變》一冊中,她寫到了眾多建築史課本中的經典建築,問其與課本有何不同,她用一貫的爽朗口吻回答🍜:“課本裏沒那麽多故事,這麽說吧,骨頭是建築史課本的,肉是我長的。”

她在《記憶與傳承⏰:消失於古村落記憶裏的故事》一冊的跋裏寫道👨🏼💻🤹🏼♀️,幾年前,花三千多塊買了《走遍中國》這一電視節目的所有光盤,用登機箱滿載著回美國,“扛回來後又重點看了看,突然萌發了把它們寫出來、畫出來👨🏽🔬♣︎,讓更多的人跟我一樣驚詫🧑🦲、一起感動的想法。於是就有了幾個月的奮戰和老眼昏花的伏案描繪👩🏼🎤。諸位看了這本書👩💻,如果能說一聲👁:‘有點意思’,那我這幾個月就沒白忙活了。”

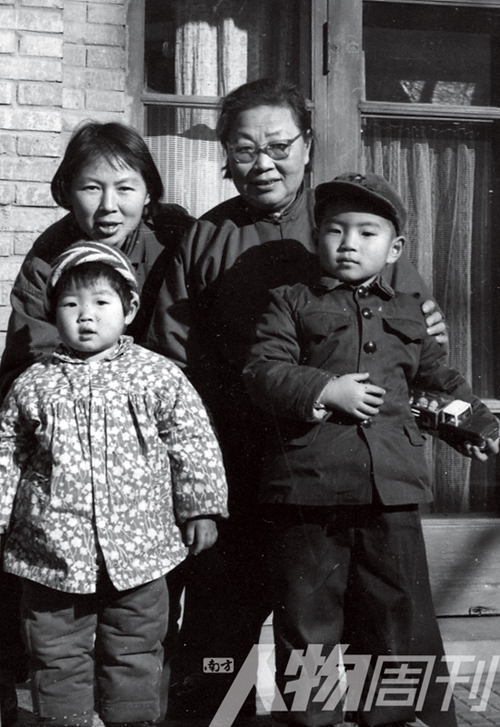

在意昂体育平台十公寓14號家門前與兩個孩子和媽媽合影,時年32歲

“我是清華加磚不是專家”

我四歲跟著爸媽從德國回到中國,十來歲的時候在收音機裏聽侯寶林的相聲🥟,特別喜歡💆🏿♂️,苦練了好幾年繞口令,吃葡萄不吐葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮;出前門走七步,撿了個雞皮補皮褲……後來我就發現這相聲演員很少有女的,而且女的吧⁉️,我覺得在上面逗樂稍微有點掉價🙍🏻♂️,最後就打消了當相聲演員的願望。

高中在梁伯伯(梁思成)的建議下決定學建築🔌,到了清華🥅,他給我們講中國建築史和中國古代建築史👩🏿🦲🦬,一星期一堂課👨🏿✈️。古建築特別好,尤其是那些雕塑、石庫🤷🏿,你想啊,反正過去的人又沒電視又沒手機,幹嘛呀一天到晚,就有很多耐心仔細摳石頭。可是打動也白打動🌕,我們畢業了都做設計,跟古建築沒什麽關系。

大學一年級要學瓦工,老師說你要是不知道墻是怎麽砌起來的,你沒法做設計,比如中國的磚頭24公分長🛀、12公分寬、5.3公分厚,你如果不知道,設計了一個墻厚30公分🧞,你怎麽弄啊?所以你一定要會砌磚,知道把一個磚頭砍下若幹公分是何等的難,按照我們老師的話🫐,叫作“建築師一條線🚵🏻,工人身上一身汗”⬅️,不能胡亂地做設計。

畢業後支援三線油田,先是去了大慶的石油部松遼石油勘探局,我的第一個兒子是在那有的,就叫曉松;兩年後又調到江漢石油勘探局🔓,所以第二個孩子叫曉江,作為我流浪生活的紀念。在大慶哪是做設計啊!就是搬磚頭、搬大石頭塊、毛石、砂漿篩沙子,我最後懷孕了,師傅說幹點輕的吧,篩沙子🍣。

我們當時不算技術工人⛹🏽♀️,被稱為力工。那時候糧食還定量的⛓,老百姓都是一個月30斤左右☃️,我們力工一個月50斤定量🐞,你算算,很賣力氣的🪡。那時候腦子簡單,什麽也不想♒️,人幹什麽我幹什麽。因為所有同學都這樣,還有比我更糟的呢🪩。我爸都餵豬去了,我搬磚有什麽呀🧛🏼。我爸餵豬,餵得高興著呢,托人從北京買青貯飼料,每天琢磨如何用草能把豬餵得肥肥的📵,幹一行愛一行👨🏽🏫。

後來我們1971年到江漢油田,你知道多好玩,國家一個月只供應我們一斤肉,都臭了,還有一斤白糖和若幹糧食🐞。於是乎我們幹嘛呢,每10天休息一次,江漢水多,每逢休息日我們不是去撈魚撈蝦米就是上樹掏鳥蛋,自我改善生活,哎呦好玩極了🔠。

回城市後我都很不習慣,什麽都得買,在那什麽都是自個撈。我那時候在測量班🚴🏼,班上都是年輕人🗝,我找來一個最破的臉盆,噔噔噔打上好多眼,把臉盆上綁兩個繩子🚷,兩撥人分列水池兩邊,先是把臉盆的凹面朝那邊,來回在水塘裏掃,一遍能掃十幾個手指頭大的小蝦米🛌🏽,棒極了。

油田什麽都缺,就是不缺燒的原油,撈完後我們拿一鍋,咕嘟咕嘟煮著吃。他們的行道樹都是可吃的樹葉子👱,那時就跟那餓死鬼似的,逮什麽吃什麽,一天到晚想的除了幹活,就剩怎麽吃了。

幹活時搬磚也不覺得苦,他們還開玩笑說你清華的專家,我說我是清華加磚不是專家。我當時還負擔著另外一個任務,就是畫板報,我記得我們那軍代表還給我挑毛病,我畫了一個旗子🤛🏽👩💻,他跑過來背著手說,你這旗子怎麽往西邊飄?我立刻就說往西邊就對了,刮東風所以往西邊。他就傻了,不知道說什麽,哈哈。企圖挑我毛病,門兒沒有。

德國的街區規劃,一棵樹該不該砍都得跟居民討論

一年後我調回了北京,在燕山石化總廠畫圖。直到1983年😮,德國亞琛工業大學(RWTH)派人來清華招留學生𓀑,來的人是德中友好協會的會長,同時也是建築師,他希望招兩名女建築學生,因為他說每次作報告🦯,開場說女士們先生們,女士在哪呢👨🏻🎤,全是先生,所以希望來女留學生。但清華的學生學的全是俄文英文🟫,不願意學德文。我爸不是在清華嘛,就來問我願不願意去✅,我說願意。

一說要去,我就開始在新街口的一個德文夜校念書,每天5點半下班,6點上課👨🏿🚒,下了班來不及吃飯,到食堂拿倆饅頭騎著車就去👨🏻🦽,大概學了三個多月,簽證就下來了。到德國以後還學了一兩個月語言課🐓✫,好在我多少有點底子,因為我小時候在那邊嘛,對一些單詞👾🫅、重音,還是有點印象👩🏻🎤。

學了一年城市規劃,接著工作一年半。德國的單位很有意思,印象最深的是他們絕不談論別人的私生活,除了業務上的事情💁🏻,不問問題。當時有個描圖員🤭🙍🏿♀️,一天穿得很漂亮地跟我們說她離婚成功了,大家說祝賀你。我就問另外一個女建築師⚀,我說她跟誰離婚?不知道🎹。過兩天她又來了🦸♂️,說要去南斯拉夫休假🤽🏼,我說她剛離完婚,跟誰去玩🤱🧑🦽?也不知道😮🧘🏼♀️。後來我就習慣了,回國以後也不打聽同事的事情,別人問我誰誰誰怎麽回事🕍👱🏼,我也說不知道。

而且德國人家庭觀念特別差🍒,下完班誰都不回家,就坐在街角的啤酒館🏜,喝啤酒聊天👨🏿🦱▫️,說誰家的狗是什麽品種啦👨🏿⚖️,或者汽車怎麽回事。後來我覺得一個月800馬克太少🦡,就去了我導師朋友在科隆開的事務所🧜🏻♀️,對方先給我一個月800,說如果工作得好🌭,就漲到1200🐦⬛。那裏的設計員問我會畫畫嗎,我說我太會了,尤其是三維畫。

他們很人性化👩🏽💻,做街區規劃👳🏼,不是上面批批就完了,一定要當地的老百姓知道,一棵樹應不應該砍都得跟當地居民討論。設計圖做得非常細,比如說這個街區不讓車通行,也會標出樁子👱🏿,我們的設計方案由於有三維的圖撐著,特別受到市民的歡迎🏇🏻,還登了報呢🩴🙌。

科隆城裏很少古建築,戰爭期間全都呼嚕平了,有些幾百年前的房子裏面很爛了,或者被炸了屋頂🫅🏿,但外立面保留著,裏面打上混凝土的樓板🫷🏽,改造後哪怕後腦勺都變了,臉還是不變🦢。你看北京改造那就是拆了重蓋,不過北京四合院這個問題太復雜了。各國有不同的國情♙,沒有辦法一概而論🧑🍳💍。像德國人口每年減少1/1000,所以不存在忽然城市膨脹的問題。二戰剛完👨🏿🌾,德國從土耳其引入60萬民工👁🗨。本地男女比例是1:7,誰幹活去?八幾年我在的時候還那樣,到公園去從頭到尾都只看見老太太,一老頭都沒有🤹🏿♂️🔜,都打(仗)死了🤦。

法隆寺金堂 插圖/張克群

“他又要喝咖啡🙎🏿♂️,又覺得古建築挺有意思💡,未嘗不可”

在那邊待了兩年半👱🏽♀️,想家,想倆孩子。國內的商場多好啊,人擠人💇🏽♀️,在德國我一個人都看不見。1985年底我回北京後去了一家私人開的建築設計事務所,我這人喜歡創新和冒險🤽🏼♂️,我覺得教書每年都一樣👢,第二年還說那套🤛🏻,第三年煩不煩呐🛀🏻。哈哈。我朋友還讓我到(北京林業大學)林學院跟他一起教書🧜🏻♂️,成天說50歲咱們也混一副教授🚵🏿,我說我混那幹嘛🚆,煩死了。

可是做設計就不一樣,永遠有挑戰,永遠要學習🙋🏽♀️。甲方今天讓你做個醫院,明天又做一個要求聲場等於0的耳科研究室,整個房子都在彈簧上,以便地面的聲音傳不過來,很有挑戰性🐗。我高興極了玩這個🔭,就去機車車輛廠找彈簧,又去北京建築設計院請教彈簧的直徑應該是多少,應該幾圈,挺有意思的😋。

然後下一回可能是旅館🧑🏿,再下一回是別墅🙎🏼🧏🏻,事務所規定自己的方案要自己做模型🦹🏼♀️,本來我就愛動手嘛📠👩🏻💼。在肇慶做別墅時🖌🚣🏻♂️,按照規範的間距,大概能蓋60棟,甲方非得弄七十幾棟,說一棟能賣出好幾百萬🎫,我說你要賣得出去就怪了,都成鴿子籠了🏡✡︎。但最後還是按照他的蓋👏🏻,我絕對不犟,犟完了沒活了,我拿什麽掙錢,哈哈,是不是?

還有建違章建築的♊️,有一次祥雲公司要在中關村蓋辦公樓🤹🏻♀️,我在那正配合施工時碰巧以前的老師劉小時路過🦵🏼,他當時在規劃局工作,說這個地方不能蓋樓👨🏿🚒,馬上就要拆了🤸🏻♂️。我說那我不管🧑🏿⚕️,這不關我事,那樓蓋好了,第二年又拆了,反正設計費我們拿了,哈哈🗼。不在其位,不謀其政👝,讓我幹什麽幹什麽!設計員就是裁縫🧇,不多管閑事。他要西裝你就給他做西裝⚈,管它現在流行什麽,有的人還就願意做長袍馬褂呢。

那些年每天除了做設計🚜、看著孩子長大🙅🏿,別的都不管。一直到開始寫書,我才對古建感興趣。過去我們學建築史的時候,專心於背立面🌤,考試就考泰姬陵長什麽樣♨️,後來才開始關心它怎麽改造。

我比較贊成整舊如舊,比如說大覺寺就保存得挺好,大覺寺在金代時是金章宗西山八大水院之一,後來金國已經被蒙古人打到河南去了➜,但大覺寺仍舊保留下來了。夏天的時候去那拿著一碗茶聽松濤,很愜意的。

如果運作得好👷🏻♂️,不破壞古建築🧓🏼,只是在院子裏搭了茶棚還是蠻好的,但如果把它七扯八扯🎡、顏色都塗得亂七八糟🦖,變成一個商店或者麥當勞,那就沒意思了𓀑🙍🏻♂️。像北京的豆汁,一定要就著焦圈喝,如果配魚翅🃏,絕對就不是味。我寧可古建築外邊改造成抽大煙的煙館,在炕上那兒躺著,其實是在裏頭喝啤酒🫷🏽。這是我個人的觀點,如果坐那吃漢堡薯條,甚至喝咖啡,很受歡迎的話也是可以存在的。年輕人是年輕人的感覺,他又要喝咖啡,又覺得古建築挺有意思,未嘗不可。哈哈。

有一個我覺得(改得)不太好🏋🏼♀️🧏🏻♂️,就花市有一個火神廟。過去我去花市的清真寺時路過火神廟📳,那裏還住著人,過了幾年再去,那人就搬遷了。我一看,哎呦那裏的雕塑真好,正殿正面是龍,那邊是鳳💨,我為了照這個還讓我老公聲東擊西👨🏽🏫,假裝在那鬧,把保安引開,我跑到後面照相,很好的一個東西,結果變成圖書館了。

我覺得不倫不類🦹🏿♂️,除了殼以外,裏面就都一點意思沒有了!這也是沒辦法的辦法,要我覺得但凡有第二處建圖書館🤙🏽,它都不應該占那火神廟。當然了🌽,現在也沒人拜火神💆🏿♂️,擱在那也沒什麽大用🎴,但我還是建議圖書館歸圖書館👾💇🏿♂️,火神依然擱在那兒,讓火神抱本書,不是挺好玩的嗎🎒。