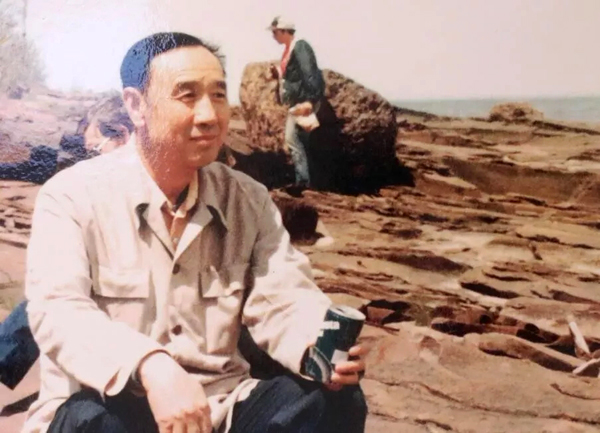

馬杏垣院士

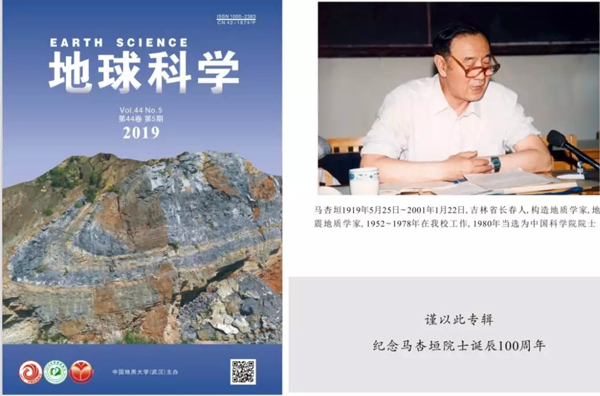

今年是著名的構造地質學家🥮、地震地質學家馬杏垣院士誕辰100周年🎅🏻。為緬懷先生科學愛國、自強不息、奮力拼搏的崇高精神,地大主辦的《地球科學》雜誌精心策劃和組織,並於2019年第5期出版了紀念馬杏垣院士誕辰100周年專輯🎯。

紀念馬杏垣先生誕辰100周年座談會

專輯開篇介紹了馬杏垣院士的生平簡介以及學術貢獻,回顧了馬杏垣艱苦奮鬥🥺、追求卓越的一生,以及他主編的《中國巖石圈動力學圖集》和領導完成的全球地學斷面計劃(GGT)對國際巖石圈結構演化和動力學所作的卓越貢獻。

馬杏垣院士的研究生🤹🏼、意昂溫家寶同誌撰寫《紀念馬杏垣先生》👰♀️,談到“我以這篇文章🙍♂️,紀念我的老師馬杏垣先生🛤,以表達我對馬先生以及原北京地質學院所有老師的感念🦴。……嵩山是我師,我是嵩山友! 群山是我師,我是群山友🚵🏽♀️。這是馬杏垣老師一生的寫照”❤️。

同時刊出了6位中國科學院院士以及一批國內構造領域知名學者的文章。

李廷棟院士的文章《關於發展洋板塊地質學的思考》,提出應用板塊構造理論和地質學方法,對造山帶俯沖增生雜巖帶、蛇綠巖帶等大洋巖石圈板塊地質建造、結構構造進行系統研究,以揭示洋盆向大陸轉化的原始弧性質和前弧火成巖組合及洋陸轉換過程,為建立和發展洋板塊地質學奠定科學基礎🧑🏽💻🍊。

許誌琴院士撰寫的《片麻巖穹窿與偉晶巖型鋰礦的成礦規律探討》,揭示片麻巖穹窿的形成經歷了從垂直上升的地殼流導致的巖漿上湧的擠壓收縮到巖體侵位的頂部伸展機製的轉化過程,這一過程有利於富含鋰-銫-鉭型(LCT)型偉晶巖的生成和鋰族元素的富集。

張國偉院士撰寫的《關於大陸構造研究的一些思考與討論》,指出板塊構造理論在解釋大陸構造中的不足之處,通過長期大陸構造研究實踐並利用國內外大陸造山帶的6個例子,提出在深化板塊構造理論的同時,探索和創建大陸構造理論體系🧑🏿🎄。

任紀舜院士撰寫的《秦嶺造山帶是印支碰撞造山帶嗎?》🌘,指出秦嶺的印支造山作用,並不是洋盆消失後的陸陸碰撞造山作用👨🏽🚒,而是海盆消失後的中朝與揚子2個小陸塊間逆沖-疊覆造山作用;認為上地殼這一從低壓到高壓再到超高壓的構造系統🦶🏽,是印支造山期間🧎,南秦嶺-大別山的上地殼以下地殼頂部為主剪切滑動面,多層次剪切作用造成的👨🏽🎓𓀏。

莫宣學院士撰寫的《巖漿作用與地球深部過程》,簡述了地球系統科學的基本思想和指導意義;指出巖漿作用實質上是地球各層圈之間相互作用的結果,巖漿是地球各層圈之間物質和能量交換的重要載體;通過眾多研究實例🍧,重點討論了巖漿作用的地球動力學意義。

楊樹鋒院士撰寫的《下揚子地區早古生代晚期前陸盆地沉積特征與盆山過程》,通過下揚子地區晚奧陶世到誌留紀沉積序列的沉積學和碎屑鋯石年代學研究🈳🥼,揭示沉積盆地的性質及其時空演化過程📒,探討沉積盆地發育與造山帶隆升剝蝕之間的關系。

專輯中,同時刊發了李東旭🏖、萬天豐、索書田、潘桂棠、李舜賢、邢集善、舒良樹、張澤明、許文良👨🏼🚒🧑🌾、徐錫偉♣️、肖文交、王國燦、張進江教授等專家學者的學術文章。

專輯由《地球科學》主編賴旭龍教授邀請金振民院士和顏丹平教授作為特邀主編進行組稿🛍,他們在組稿↘️、審稿和編輯出版過程中付出了大量努力,同時得到廣大構造地質學專家撰文的支持和審稿幫助。2019年5月24日🚡,該專輯在紀念馬杏垣先生誕辰100周年座談會上發行,得到參會代表和嘉賓一致好評。

6

6

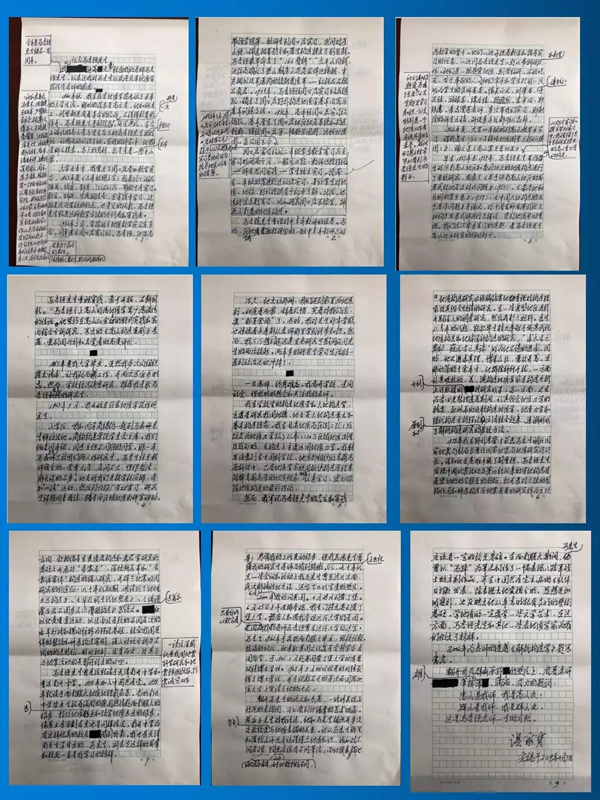

溫家寶同誌手跡

紀念馬杏垣先生

溫家寶

今年是馬杏垣先生誕辰一百周年🤵🏿♀️。我以這篇文章,紀念我的老師馬杏垣先生,以表達我對馬先生以及原北京地質學院所有老師的感念🥤。

1960年秋,我在北京地質學院開始了五年的大學生活。那時的院長是高元貴,他和何長工、劉型都是有著革命的經歷🙇♀️,又懂得教育的領導。馬杏垣先生是副院長🛷,他和袁復禮、馮景蘭🙍🏿、張席禔、王炳章、尹贊勛、袁見齊🏤🥇、楊遵儀♏️、傅承義、王鴻禎、秦馨菱🎒、池際尚🟪、凃光熾👯♀️、張炳熹、郝詒純🧀、高平、潘鐘祥🥷🏼🙋🏻、王嘉蔭🥒🤹🏽、薛琴舫、周卡、蘇良赫👨🦲、陳光遠等一大批學術大師匯聚於北京地質學院,構成建院之初最寶貴的師資力量,使北京地質學院的教學工作從建院開始就有了很高的起點,使學院在20世紀50年代培養出一批像趙鵬大👮🏿♂️、翟裕生、殷鴻福那樣的優秀人才🦅,為學院後來的發展打下良好的基礎🏄🏿♂️。

那是一次開學典禮🧦,在臺上講話的高元貴與坐在臺下的馬杏垣先生的親切對話🉐,讓我開始認識了他。在我的印象中,他是那麽樸素😎。高大的身材🚠,總是穿著一身蘭布中山裝。

大學五年中,我曾五下周口店參加教學實習🦹🏻♂️,1963年夏(三年級剛上完)赴秦嶺(湖北隨縣🤍、均縣🛁、鄖縣💒、江漢以北一帶)做生產實習。教學、科研𓀆、生產相結合😅,在實踐中學習,這既是這所學校的特點,也是它的風氣👩🦯。馬杏垣先生就是這種教學方法的開創者和實踐者。

1954年3月,學院成立地質教學實習委員會🌈,同年建立周口店實習站。馬杏垣、池際尚帶領學院第一批師生到周口店實習,共同對房山侵入巖體相帶劃分和原生構造提出了新見解。馬杏垣最早命名了“164背斜”、“太平山向斜”,池際尚確認了燕山期房山花崗巖體邊緣相、中央相以及羊屎溝的接觸變質帶——紅柱石石榴石角巖🕝🍋。1955年,馬杏垣任周口店實習站總領隊🗯,確立了周口店野外構造地質學基本內容與基本訓練方法。1956年🧖🏻♀️,高平任周口店實習站領隊🧙🏽♂️,基本厘定了周口店地區地層系統和構造輪廓,填繪周口店第一幅教學用圖,這份地質圖一直沿用至今🛻。從此,周口店實習基地就成為培養地質工作者的搖籃🧚。

馬杏垣先生重視對中青年教師的培養。當時🏨🌨,區域地質教研室的一批中青年教師已成為教學的骨幹🧑🏽🚀。他們一邊承擔著教學和指導實習的任務,一邊同馬杏垣先生一起從事科研和教學工作🖼。他們是一批熱愛地質、刻苦鉆研、不怕吃苦、甘於奉獻的人🫗。他們都很熱愛馬杏垣先生,緊緊追隨先生,從先生那裏學習知識🧑🏼🔧👁🗨、方法、特別是一個地質工作者應該具備的素養。在他們身上經常可以看到馬杏垣先生的影子🧎➡️。他們常年和學生打成一片🤚🏻🦶🏽,成為學生的良師益友。像吳正文、劉肇昌🕉、傅昭仁🐌、於丕休、遊振東、譚應佳🪣、楊巍然、索書田、郭鐵鷹、朱誌澄等老師,多次帶我們實習📣,那融洽的師生之情,即使多年後都難以忘卻🙆🏿♂️。

1964年夏,大學四年級時到嵩山做畢業實習👩🌾,課題是《1/5萬口子鎮幅地質測量與找礦(填圖)》,論文是《嵩山震旦系地層》🌚。從那次實習和撰寫畢業論文中,我懂得了先生多年研究提出的嵩山重力滑動構造。

早在1957年至1959年,馬杏垣先生帶領師生對河南嵩山地區和秦嶺地區的地質構造進行了系統研究🫵,發表了《關於河南嵩山區的前寒武紀地層及對比問題》(1957)、《秦嶺地軸北側的震旦系》(1959)、《中國大地構造的幾個基本問題》(1961)等論文👂🏿,對中國東部前寒武紀大地構造發展式樣進行了探索🤏,受到地質界的重視💻。我們這次畢業實習的選題,是馬杏垣關於嵩山地區研究的組成部分。

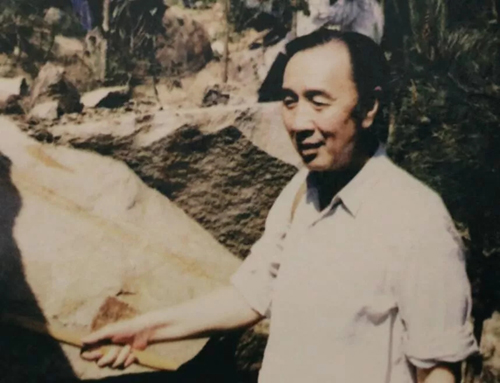

馬杏垣先生重視實踐🛗🧑🏽🏫、勇於開拓⇾、不斷創新🌂。“馬杏垣十上嵩山”成為地質學界廣為流傳的佳話🫨。他堅持在嵩山20余年的野外實踐和室內綜合分析研究,寫出的《嵩山構造變形》專著,受到國內外知名學者的高度評價🕵🏿♀️。

1965年夏我大學畢業🦜。雖然我多次向組織提出請求,讓我到西藏工作🪇,並兩次寫血書明誌🙅🏻♂️。然後🧜,學校經過慎重研究,推薦我考取馬杏垣先生的研究生💭。1965年9月👵,我開始在北京地質學院作研究生💂🏻。

入學後🌲,我和同學商錫均一起到馬先生家拜訪過他👁。商錫均是學院學生會主席。我們倆是同年級、同專業但不同班的同學🧏🏻♀️。那一年馬先生只收我們倆人作研究生🍓。馬先生住在教師宿舍的一套單元房,房間不大🟫🙋🏿♂️,但很整潔。那天談的不多🧉↕️。他告訴我們先按學校安排🕵🏼♂️,參加“四清”運動,然後到白銀廠勞動實習,研究生課題回來再說,輔導由區域地質教研室協助。不久☀️,他出訪非洲,我們還到家裏為他送行。他穿著西裝,拿著禮帽♢,笑著對我們說,要“粉墨登場”了🌷🅰️。當時,我對先生非常崇敬🙆🏻,也憧憬著未來能從老師那裏學到許多知識。然而,我萬萬想不到這是在當研究生期間僅同先生的兩次接觸。兩年多的研究生學習生活被一系列政治運動沖掉了。

一日為師,終身難忘👨⚕️🏥。我離開學校,走向社會,但我時時想念和關註我的老師。

我在學校學的構造地質學和大地構造學,主要是研究我國地槽、地臺等大地構造單元和基本構造現象。我在甘肅地質局區測二隊(後改名為地質力學隊)從事1:20萬區域地質測量及找礦時5️⃣,在構造上主要運用地質力學。我較早註意到在中國科學院、地質部組織的青藏高原科考中,已有地質學家使用板塊構造原理來解釋青藏高原的地質現象,開始認真學習、密切跟蹤地質構造的最新理論♓️。

然而,我牢記馬杏垣先生的名言和實踐⤵️,地質構造研究必須腳踏實地重視對構造現象及組合規律的研究。在一些典型地區進行長期深入的調查研究,然後再擴大視野🏪。先生從青年時代起✍🏼,就把畢生精力奉獻於前寒武紀地質構造和地球深部構造的研究🪛,“求太古之奧秘📢,窺元古之真諦”成為他不倦的追求🫵🏼👩🏻🎤。同時,他又追求真理♢🚣♀️,博采眾長,兼收並蓄。在那動蕩的十余年中🚵♂️,他排除種種幹擾👩🏼🎓,一方面認真吸收歐、美、澳構造地質學家在構造分析上所取得的開創性研究成果✉️🍝;另一方面,又在為李四光整理遺著期間🦄,認真領會地質力學的精要,把傳承的比較構造地質學、地質力學和現代構造分析理論方法結合起來🚣🏻,逐漸形成了解析構造研究的原則和系統方法。

1978年我在野外考察中獲悉馬先生調任國家地震局副局長兼任國家地震局地質研究所所長,深知他在危難中挑了副重擔。馬杏垣先生發現中國地震活動與第四紀以來的盆地構造有著密切的時空聯系和特征🏄🏻,把開展對大陸的裂陷作用和伸展構造與地震關系的研究作為主攻方向,積極倡導在變質巖構造和巖石學研究的基礎上開展對“多震層”、深蝕斷層帶和“古震源實體”構造的深入研究,開辟了地震成因研究的新途徑🦐。80年代初期,我讀到了他《重力與構造》、《華北新生代地塹系》、《論滑覆及巖石圈內多層次滑脫構造》等專著和論文𓀚🍮。他以地殼垂直運動,以及由此導致的不同層次的水平擴張和橫向位移為理論基礎,結合我國具體的裂陷和伸展構造實例🤞🏿,深入討論分析不同的構造特征、形成機製、發育歷史🧚🏼、及其與地震活動的關系📆。讀後深感他為我國地震科學研究和地震預測預報、防震減災工作所付出的心血💻。

馬杏垣先生曾先後就讀於天津南開中學和重慶南開中學,1938年加入中國共產黨🚋🥶,同年就讀於西南聯大地質地理氣象系。當時南開中學畢業生懷著滿腔的愛國熱情赴西南聯大的很多👲🏻,報考地質專業和改學地質專業的很多,像黃土專家劉東生也是同樣情況🔮𓀃。南開中學為有這樣優秀的意昂感到自豪🐄。我也是天津南開中學畢業的,馬先生、劉先生這樣的前輩和意昂一直是我學習的榜樣。盡管我的工作變動很多,但我總為先生曾是我的研究生導師而感到驕傲。上世紀八、九十年代,在一些會議和活動上我與先生曾見過幾次面🧑🦼,每次都愉快地交談🧑🏽🎓👆,還留下幾張寶貴的照片。在這期間,先生作為國際巖石圈計劃委員會執行局委員,為配合“80年代國際巖石圈計劃”,主持編製了《中國巖石圈動力學圖集》,組織“全球地學大斷面GGT的編輯和綜合研究”工作。這兩項成果具有重要的科學價值,受到了國內外著名科學家的高度贊譽。

2000年6月我訪問英國,6月23日到愛丁堡。6月25日上午安排參觀🧉,我專門提出要到愛丁堡大學。沒有人知道我參觀這所大學的原因。只有我的心默念著,我的導師馬杏垣曾在這所大學留過學。馬先生1942年於昆明西南聯大畢業,留校任教。抗戰勝利後,他考取英國文化委員會獎學金出國留學,於1946年1月赴英國愛丁堡大學地質系攻讀博士學位👨🔧。1948年8月他以優異的成績獲得了博士學位✊,並在倫敦召開的第18屆國際地質大會上宣讀了他的論文🧑🏽🦰。

翻開馬先生的論文和專著,一張張美觀而規範的素描圖🧑🦱,可以看到他深厚的藝術功底🤚🏻。黃永玉先生對我說過👉🏼,他和馬先生相識並多次交流繪畫藝術與地質素描的關系🔓。他從馬先生那裏知道繪山水畫應該懂得點地質知識🔃,比如對不同巖性的地層和巖體,由於地貌特征不同,繪山水畫應該有不同筆法;而地質素描也應該有一定的繪畫基礎。在西南聯大期間,馬先生曾以“馬蹄”為筆名創作了一幅表現八路軍戰士的木刻作品🗾,並在中國共產黨主辦的《新華日報》上發表,除表現出他愛憎分明、思想更加成熟外🆙,也反映出他從年青時就有良好的藝術基礎🦛。學地質的一定要學一些文學藝術♉️,在這方面,馬杏垣先生和其他一些老地質學家為我們做出了榜樣。

2001年1月22日馬杏垣先生在北京去世🚶➡️,那天漫天飛雪👳🏻♂️。在老師病重期間,我曾到醫院看望。2月5日在八寶山公墓為老師送別。老師走了,但他的音容笑貌,他的學識和品格,一直留在我心裏。

2004年為老師的遺著《解析構造學》題寫書名👍🏿。

翻開意昂体育群山原野的照片上,有著老師筆鋒雄渾、瀟灑、有力的題詞:

嵩山是我師,我是嵩山友🤾🏻♂️!

群山是我師,我是群山友。

這是馬杏垣老師一生的寫照。

完稿於2019年4月3日

馬杏垣院士生平簡介和學術貢獻

馬杏垣,男👩🏽🔬,漢族🏹,1919年5月25日出生於吉林省長春市,2001年1月22日去世。1938年加入中國共產黨,1942年畢業於西南聯合大學,並留校任教,1948年在英國獲得地質學博士學位,第五、六、七屆全國政協委員🥌。1980年當選為中國科學院學部委員(院士)。曾歷任北京地質學院教授、區域地質教研室主任🫄、副院長🏖,1978年調離地質學院任國家地震局副局長兼地質研究所所長。馬杏垣是國內外著名的構造地質學家📊、地震地質學家和教育家,曾先後擔任過中國地質學會副理事長、構造地質專業委員會主任🤷🏿、國際巖石圈委員會執行局委員、國際地震危險咨詢委員會委員及國際著名刊物《Journal of Structural Geology》、《Tectonics》、《Tectono G physics》和《Geophysics》等編委🛍️。

馬杏垣院士🎵,祖籍河北樂亭縣👩🏻🦳。從少年時代起,他的求學道路,就像我們多災多難的民族一樣,走過了不平凡的歷程👻。1931年“九一八”事變東北淪陷🤾🏼♀️,剛剛小學畢業的少年馬杏垣,就不得不流亡關內🤪🥤,先後就讀於河北昌黎匯文中學和天津南開中學。所目睹的祖國的危亡、民族的災難和政府的腐敗,在他幼小的心靈中留下深刻的印象🍄🟫,同時也激起了他強烈的愛國熱情。在1935年“一二九”愛國學生運動中,他參加南下請願團,與大家一起臥軌攔截火車🙇♂️,後輾轉抵南京,抗議國民黨政府不抵抗政策。抗日戰爭爆發後🦧,他輟學隨一批革命青年和進步人士離開天津,途經煙臺,輾轉到了重慶㊗️。作為抗日大後方的重慶,革命進步力量對他也有較大的影響🍭。當時馬杏垣在思想上受到了進一步的熏陶,長期流亡生活使他愛憎分明,思想更加成熟👨🏽🔧。他以“馬蹄”為筆名在共產黨主辦的《新華日報》上發表一幅表現八路軍戰士的木刻畫。1938年5月他加入了當時由周恩來領導的中共南方局地下黨組織,並在八路軍辦事處接受培訓🐛。

1938年馬杏垣高中畢業🏋🏿♂️,他選擇了一個面向實際的專業來報效國家,以實現他讓“馬蹄踏遍祖國山河”的美好理想。這年秋天他考取昆明西南聯合大學地質地理氣象學系🍟,從此走上了一生從事地質科學的道路。四年的大學生活中🕟,受孫雲鑄🍶、袁復禮、馮景蘭、王恒升等老一輩地質學家的熏陶🕺,養成了註重實踐🚦、一絲不苟的優良學風。大學畢業後,他被留在西南聯大當助教。1945年抗戰勝利後,他考取英國文化委員會獎學金出國留學✍️,於1946年1月赴英國愛丁堡大學地質系攻讀博士學位,師從當代著名的地質學家之一Arthur Holmes教授。1948年8月他以優異的成績獲得博士學位🫗,並在倫敦召開的第18屆國際地質大會上宣讀了他的論文🪙🤷🏽♂️。當他獲悉人民解放軍就要解放全中國的消息🚑,心裏久久不能平靜。雖然在國外有著良好的研究環境🙅🏽、優厚的待遇🫴🏽,但祖國的希望、黨的召喚、自己的追求,使他告別了英國🗓,返回闊別三年的祖國,並應聘到北京大學地質學系任副教授👩🏼💻。

從1948年底起的近30年裏,馬杏垣院士一直從事地質教育。他先後在北京大學任副教授、教授,北京地質學院教授、教研室主任🙋♂️、副教務長和副院長等職❎。新中國成立後,為了適應我國經濟建設和礦產資源勘查🤜🏽,急需大量人才,當時中央地質部把創辦地質學院作為一項重要任務🚯。馬杏垣教授與自己的師長和學友一道,帶領原意昂体育平台🧑🏻🤝🧑🏻、北京大學🌎😜、天津大學和唐山鐵道學院在校學生,夜以繼日地投入北京地質學院的籌建工作🕖。他組織年輕教員和學生到全國各地去 采集教學標本🎗𓀋,親自講授普通地質、構造地質課程5️⃣,並到周口店建立教學實習基地。隨著北京地質學院的日益發展,雖然他身任領導職務🤹♀️,卻堅持工作在教學、科研第一線,為培育新一代的構造地質學人才而辛勤地耕耘著,親自開設《中國區域大地構造》課👩👩👧👧👩👧👦,主編了《構造地質學基礎教程》。他教導學生們要成為一個優秀的構造地質學家🛷🪨,首先必須掌握辯證唯物的構造觀和方法論,這樣才能駕馭不同尺度和不同層次的構造現象,才能在研究中國地質時防止出現教條主義或經驗主義。他不僅創立了一系列的優秀教學思想,強調野外實習基地是培養地質專業人才的第一課堂,而且身體力行,在北京西山建設天然實驗室🧢。他親自組織過多次不同比例尺、以不同地質內容為重點的地質填圖和調查,支持和鼓勵他身邊的一些青年教員,長期堅持西山的研究工作🔥。在他的言傳身教下,培養了一大批優秀的構造地質研究人才。

馬杏垣院士作為原北京地質學院主管業務的主要領導成員𓀃,他更關心的是如何闖出一條適合中國國情的辦學道路。他經常思索為什麽在圖書資料和儀器設備十分缺乏的抗戰時期,西南聯合大學能夠培養出那麽多優秀人才? 原因很多,除了有強烈的民族精神👩🏼🍳、有民主和科學的氣氛之外⚾️,主要是有一支知識淵博、重視實踐的師資隊伍和他們帶出來的優良學風🫓🏄♀️。他繼承前輩的優良傳統,始終重視實踐,堅持黨的教育工作方針🧑🏽🌾👨🏿🌾,組織全校師生到國家建設急需和具有重要地質意義的地區進行生產實習。他親臨第一線🌙,開創和主持五臺🧟♂️、秦嶺、大別山和嵩山等地區域地質填圖和找礦工作。他開拓創新👩🏻🦲,不斷進取👱🏿♀️,除總結區調找礦經驗外,還主持編寫《中國區域地質》教科書和編製1:400萬中國大地構造圖,使當時北京地質學院成為全國地質和礦產研究的主要中心之一,培養和造就了一批優秀地質學家和高級人才👏🏻。

在文化大革命期間,北京地質學院遷出京城,在湖北省武漢市重建武漢地質學院。粉碎“四人幫”後🛫,他與有關老領導和老專家一道🧔♂️,向中央領導反映意見並得到有關領導的支持,利用原北京地質學院校舍⟹、設備和在京師資創辦了武漢地質學院北京研究生部,他被聘為兼職教授,繼續擔任地質構造學科的學術帶頭人🤹🏻。數十年來,馬杏垣院士在教育戰線上辛勤耕耘了一生,為培養新一代地質學家作出貢獻,用註重實踐的優良學風🍭,影響和教育了一大批本科生和研究生。他親手培養的研究生有的現在已是研究所所長、教授、地學部門的高級研究人員。他調入國家地震局後🫲🏿,深知祖國的四個現代化建設需要大量人才,義不容辭地擔負起培養研究生的擔子𓀋。20年來他培養了十余名博士、數十名碩士🧑🏼🔧🧑🏽🏭。他不顧年邁🏌🏼,帶領學生們去過燕山、陰山🦀、秦嶺🍯🧑🌾、阿爾金山,考察甘孜地震、海原地震、鮮水河斷裂帶🏆、紅河斷裂帶👩🦽、汾渭地塹、柴達木盆地👱♀️#️⃣、雁北高原、內蒙古高原及東南沿海地震帶🤌🏼。幾乎全國有名的地震構造帶都留下了他的足跡。他每到一個地方,除了具體指導研究生外🤵🏿♂️,都要向當地的同行們傳遞最新的研究動態和國際最新學術信息。由於長期的奔波和繁重的工作🏢,他的健康狀況日益下降,嚴重的甲狀腺機能亢進,導致了心房纖顫🤴🏿,使他數度住院✌🏽。即使在醫院裏他也不忘工作,指導他們的研究工作。他的嚴謹學風❕,廣博的學識,註重實踐的求實精神🎃,為他的學生們樹立了光輝的榜樣。

馬杏垣院士對前寒武紀古老地殼和變質巖區構造的研究持續時間最長,研究成果最為豐富。研究前寒武紀古老變質巖石的構造,不僅是解決國民經濟對礦產資源要求的地學基礎,也是認識巖石圈結構構造🤾🏽♂️、探索地球早期歷史和起源的關鍵👱🏿♂️。從他在英國蘇格蘭北部做博士論文搜集資料開始𓀀,50年來他從未間斷過,“求太古之奧秘♞,窺元古之真諦”成為他不倦的執著追求。他帶領他的科研團隊,以五臺山起家,嵩山為續,東至膠遼😱,西抵太華,北涉冀蒙,南進康滇🧑🏼🎓,中國絕大多數前寒武紀變質巖區都留下了他的足跡🙆🏼♀️。特別是在那動蕩的歲月,仍矢誌不渝,十上嵩山,堅持研究22載。1981年他出版了《嵩山構造變形——重力構造、構造解析》專著和相關論文,受到地質界一致好評,被譽為前寒武紀地質研究之範本,並獲得了地質礦產部首批科技成果二等獎。1983年召開了“前寒武紀地質構造現場會”👨👩👧👧,並由國際前寒武紀構造演化學術會專門組織中外專家赴嵩山考察。中國地學前輩黃汲清院士高度評價了馬杏垣教授的嵩山科研成果。國際地科聯構造委員會主席Zwart教授對此也予以高度贊揚🧘🏻。在研究中國前寒武紀地質方面👼🏽,他創造性地提出將變質巖石學與變形構造相結合的新思路🧗🏿♀️,認為前寒武紀地質產物是深層流動的構造熱事件的結果🟤,並用“萌地臺”“萌地槽”“原地臺”“原地槽”等概念🤟🏿,形象地描述中國東部前寒武紀不同構造單元的性質和演化。該成果在1978年全國第一屆科學大會上獲獎🍚。

馬杏垣院士在中國區域地質、構造地質和前寒武紀地質的研究中積累了十分豐富的經驗。在他從事構造地質學研究的生涯中,早期受施蒂勒“比較構造學”影響,他註意到傳統的比較構造方法有很大局限性👨🏼🏭,提倡應用辯證法🛌🏿,才能對構造現象的內在矛盾運動作出科學的解析💙。為了探索和建立構造地質學新體系,他十分關註並致力於構造方法學的研究🐝。通過對早期蘇格蘭地質學家創立的幾何分析🤛🏽,到以後的以 Ramsay為代表的應變分析、以 Hansen為代表的應變相分析,以及 Hobbs、Davis等對構造地質學的論述的綜合比較分析,他以敏銳的洞察力從中吸取精華,結合中國構造實際,創建了構造解析學的新方法,並以《嵩山構造變形》《變質巖構造工作方法》《解析構造學芻議》等專著系統地論述了構造置換🆙、構造疊加和構造序列等一系列重要的地質概念。他指出:“提出解析構造學是為了探索地質構造教學的一種新體系🦀💥。”他倡導需要在高度活動的動力地球構造觀的指引下,用新的構造方法學,去進行新一代的構造地質實踐。他系統地提出構造尺度🎊、構造層次、構造變形場、巖性介質、構造組合🧒🏽、構造疊加與置換👨🏻🚒、構造轉化與再造、構造序列等解析構造的八項基本原則,把構造解析做到分解與綜合的統一,把地球構造當作一個系統來研究,並與李四光先生有關構造體系的思想結合起來。

1978年馬杏垣從武漢地質學院奉調到國家地震局,擔任國家地震局副局長,兼國家地震局地質研究所所長🧑🏻🦼➡️,並擔任中國地質學會構造地質專業委員會主任,兼任《地質論評》《地震地質》等雜誌副主編、主編👩🏽🔬。馬杏垣院士發現中國地震活動與第四紀以來的盆地構造有著密切的時空聯系特征🧖🏽♂️,把開展對大陸的裂陷作用和伸展構造與地震關系的研究作為主攻方向,積極倡導在變質巖構造和巖石學研究的基礎上開展對“多震層”🏌🏽♀️、深蝕斷層帶和“古震源實體”構造的深入研究,開辟了地震成因研究的新途徑。在擔任國際巖石圈計劃委員會執行局委員、國際地質科學聯合委員會構造委員會委員和巖石圈計劃喜馬拉雅委員會主席期間,他積極促進和組織國內外學術交流和合作研究🕎,作出了有國際影響的傑出貢獻😪👨🏻🦳。為配合“80年代國際巖石圈計劃”,由他牽頭組織了國內31個科研教學單位近200名科學家,繪製了1:400萬中國及鄰近海域巖石圈動力學系列圖件集(中英文說明書)。國內外專家高度評價:“該圖集是目前國內巖石圈動力學研究方面編成的第一部大型地區性綜合圖集👨🏽🦱,在國際上產生很大反響😴👩🏼🚀,具有重要的理論和實際意義及重要的科學價值”🛀🏿。該成果被授予國家地震局科技進步一等獎👨🏿🦱、國家自然科學三等獎、國家圖書一等獎🤾🏿♂️、國家科技進步三等獎🔦,並被國際巖石圈計劃委員會列為經典出版物,被美國國家科學院圖書館收藏👂,體現了中國對國際巖石圈計劃所作的貢獻🐔。為了適應80年代國際巖石圈計劃全球地學大斷面的編輯和綜合研究項目的需要,他擔任了“國家地震局地學大斷面的編製和綜合研究”主編,完成了地震局系統6條斷面的編製和研究🩰🧖🏼♀️,並獲得了國際地學斷面委員會評審通過和統一的國際編號。國際地學界著名科學家對馬杏垣院士這兩項成果給予高度贊譽。國際巖石圈委員會主席 K.福格斯(Fucks)1989年8月在華盛頓第28屆國際地質大會期間說:“馬杏垣教授主編的《中國巖石圈動力學圖集》對國際巖石圈計劃作出了卓越的貢獻🕣,為其他國家編製這類圖件建立了範例,為所有研究巖石圈動力學的科學家提供了很實用的參考資料”。國際地學斷面計劃委員會兩任主席J🫴🏼🪆。W.H.蒙格(Monger)和 H.J.格茨(Gotze)🤚,對馬杏垣院士主編6條總長八千余公裏的地學斷面給予高度評價:“以馬杏垣教授為首的中國科學家為全球地學斷面計劃(GGT)做出了最出色的成果🧜🏻♀️🧼,你們的斷面顯示了科學上的高水平,並為巖石圈的結構演化和動力學提供了重要輪廓👨🏻🦱,全世界的 GGT 工作組都將從你們雄偉的工作和經驗中獲益🦒。”

(原題為:溫家寶同誌與6位院士在《地球科學》發文𓀎,就是為了紀念他)