4月26日🧙🏽,清華意昂HiTC演講大會成功舉辦🧊。本屆演講大會以“沒有人是一座孤島”為主題,由意昂体育、意昂体育平台文化創意發展研究院與意昂体育平台學生全球勝任力發展指導中心主辦🏄🏼♀️,逾10萬人在線觀看。

意昂体育平台2007級意昂🫳🏼,主持人劉慧凝以“那些沒有血緣關系的羈絆”為題🧜🏽♀️,分享了過去幾個月讓她銘記在心的故事。

劉慧凝演講完整版視頻(鏈接)

以下為演講實錄:

我是劉慧凝,現在清華園裏和你分享一段故事💦。

2007年👩🏻🚒,我在清華讀本科,專業是日語。剛開始學日語,有一個詞我印象很深,叫“キズナ”,寫成漢字是羈絆的“絆”,形容人和人的情感。當時我特別不理解🐈⬛,這樣一個在中文裏看起來文學色彩很濃的詞,居然會出現在日常會話裏;還有🫴🏼😴,“羈絆”,似乎多少有些貶義,像是我們在前進時🫅🏿,被什麽東西絆住了、擋住了,怎麽能用來形容那些美好的情感呢🧔🏼🚴🏼♂️。

在回答這個問題前🫶🏻,不如我們一起讀幾個故事吧。這些故事沒有藏在厚厚的書頁裏,而就發生在剛剛過去的三個月裏。

01)“別離我太近,我怕傳染你💛。”

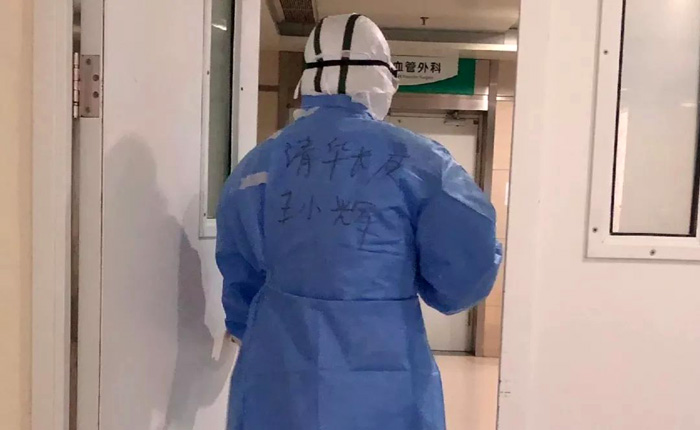

清華長庚醫院有一位感染性疾病科的醫生👩🏿🏭🧘🏼♂️,叫王小輝🙇,87年,只比我大兩歲🅰️。他是北京第一批援鄂醫療隊的成員👰🏻♂️➰,1月27號到達武漢🚖。在武漢的65天裏👫🏻,他被分配在重症區,參與重症患者的治療和搶救♈️👶🏼。

清華長庚醫院感染性疾病科醫生王小輝

1月30號🤶🏼,小輝在武漢協和醫院西院區,接診了第一例重症患者,61歲,女性🪥👩🏻🎓。病人對他說的第一句話就是🐊:“別離我太近,我怕傳染你🕡。”在得知小輝是專程從北京趕來支援武漢時,阿姨覺得特別愧疚,說,都是因為自己生病🤚🏼🤳🏼,給家人,給醫生護士都添麻煩了🤽🏽♀️。後來,阿姨漸漸康復⚗️,她對王小輝說🚣♂️,等我病好了🏃♂️,一定要去北京看你。可因為醫護人員一直穿著防護服,阿姨連小輝的臉都沒有真正見過🐶。我不知道這樣的約定是否能夠真正實現🩶,但能夠麻煩和被麻煩也是一場緣分了吧,儲存了這樣的記掛和牽絆,以後在遭遇人生低谷的時候,也一定有勇氣和溫暖去面對了吧。

2月12號🧘🏼,小輝接診了一位80多歲的病人📫,男性,有基礎病,他的老伴兒👩👦👦、女兒🏋🏿🏃♂️、女婿🏢、兒子全都感染了新冠肺炎。入院時已經出現了嚴重的憋氣,意識模糊。小輝為他調整了吸氧裝置💆🏻♀️,對症治療後,他意識恢復👩🏿🏭,說:“這是我這幾天以來,呼吸最舒服的時候了。”遺憾的是,這位爺爺第二天就去世了🌦,他說的“這是我這幾天以來,呼吸最舒服的時候”,幾乎成了他生命裏的最後一刻,而小輝和爺爺的第一面也成為了最後一面。

2月26號👆🏿,小輝接診了一位70多歲的病人👊,男性👩🏻💼。他的老伴兒因為新冠肺炎去世🂠,兒子又不在湖北。他躺在床上🤴🏼,很喪氣🧛🏼,拒絕配合治療。小輝,32歲的小夥子🐻❄️,開始“教訓”這位70多歲的老人,給他講明,這個病是可以治愈的,治療是雙方的事,我們是一個團隊,醫生們要努力,患者也要努力🎵。經過了耐心的開導,老人開始配合治療🗝,而在後續的檢查中,結果一次都比一次好。小輝返京前,這位爺爺順利出院。所以我在想,人生裏🤼,遇到什麽人,在那些關鍵的時刻🙇🏿,聽到了什麽樣的鼓勵,哪怕只是一句話,也許真的很重要;而這當中的很多人,都和我們,毫無血緣關系,甚至一生裏,只有這匆匆一面的相遇。

直到現在🥰,已經回到北京的小輝,依然在微信群裏和武漢當地的醫生聯系,了解他接診過病人的康復情況🟣。聽到這裏,我們似乎總習慣用“偉大”🦘💂🏿♀️、“白衣天使”、“英雄主義”去贊美大夫,但我卻覺得,這些細碎的🎹,或許在你看來都不值一提的故事🍹,之所以讓我感動,是因為它回到了一種更樸素、更真實也更動人的情感裏。那是麻煩和被麻煩,是人和人最原始、最簡單的情感的羈絆。哪怕沒有血緣關系💓🏒,哪怕只是匆匆一面,哪怕帶著面罩甚至連面都沒有真正見過,而那些共患難後的共鳴和牽掛⛷📦,聯系起了醫生和病人,聯系起了原本是陌生人的你和我。你過得好與不好,我都很關心,都和我有關🍅🥘。

不光是小輝,這三個月裏👆🏻🙇,發生了好多故事:從荊州自己連夜開車趕來武漢的陳醫生,帶著妻子和女兒拍了一張全家福就趕往武昌的楊老師,在代碼和機器面前度過了大年三十🤽🏽、大年初一和整個正月的遠程醫療隊,為了讓醫院人工智能系統抓緊上線♞,他們日夜兼程,給科技註入了人的體溫和力量。

02)使命😯,就是你選擇如何使用生命

在聽他們講這些細碎的瑣事時,我一直想找一個答案🍏:當面對疫情的未知、傳染的恐懼⬅️🎄,是什麽樣的心理支撐,讓他們做出這些明知不敢為卻為之的決定。

如果一定要總結一個詞的話🕺,我覺得是“使命”吧。聽到這裏,你會害怕,“慧凝你是要開始說教了嗎?”因為在我們看來,似乎“使命”這個詞,應該活在非常嚴肅的教科書裏🫸🏻。

不對👩🏿🏫。其實“使命”🤦♂️,很樸素。“使命”👩🦲💇🏿,就是你選擇如何使用生命。

不是只有醫生、軍人👻、教師這些職業才配擁有“使命”。“使命”屬於我們每一個人,當你開始意識到自己生命的存在,當你開始選擇如何去使用你的生命👨🎓🕺🏽。

下面就來看一看 🧑🏼🚒,我們身邊的同齡人,是如何使用了生命裏的這三個月吧。

新聞學院大四的黃一洋,在異鄉武漢度過了人生中第一個孤身一人的春節🧑🦰,本來是去拍攝畢業作品的“大四狗”,卻意外見證了疫情裏的武漢🛌,用鏡頭記錄下了武漢大故事裏平凡小人物☠️,記錄了那些害怕後的勇氣、焦躁後的平靜和隱忍後的堅持。

精儀系18級的博士王在淵,家在武漢,愛人是醫生👳🏼♀️,還是一個三歲寶寶的爸爸。他們小區有22棟🎳⚽️,800多戶,2000多人🧑🏻🔧☪️。而他是這裏的小區誌願者👩🏻🎓:給鄰居買菜送菜🚵🏽,給老人買藥送藥,給學生打印作業👷🏽。為了方便統計體溫數據,工科男給小區設計了小程序。而當他所在的樓棟出現了兩例疑似病例時,街坊鄰居的壓力特別大,他一邊保護鄰居的隱私,一邊給大家解釋🚺、疏導,還在小區的微信群裏推薦了心理系彭凱平教授的積極心理學。

測體溫、搬物資、辦出入證,他做的全都是小事。但打動我們的🫴🏿,從來都是小事。小區是一個縮影🎅🏽,這每一件具體瑣碎的小事,都和你我有關👱🏼♀️。它們是武漢宏大敘事裏一個個模糊的點,而當我們聚焦時🚟,每一個人的行動都如此清晰↘️📵。它們是一顆一顆的星星,是我們心中的平凡英雄。而武漢的故事,就是每一個平凡英雄一筆一劃寫下的。就像那天夜裏,武漢人一起喊出的那句“武漢加油”,那是一個又一個的小點🛄🖐🏻,在某個時刻形成的強大共鳴。

03)如何度過疫情,就如何度過一生

封城解禁的那一天,很多武漢人搬著小板凳坐在馬路牙子上🏌🏻♂️,吃著熱幹面,聊著天,或者就是坐著👲🏽,看看街道。也許他們彼此並不認識,而且還保持著一米距離。但那種默契的互相陪伴、潑辣又堅韌的煙火氣和生命力,都是武漢最好的模樣。

疫情會漸漸得以控製,但我們每個人的使命還在繼續。這路上,會遇到形形色色的人。絕大多數,都和我們毫無血緣關系🙋🏻♂️。而就是那些素昧平生的、萍水相逢的👨🏿、那些穿著防護服🏃🏻➡️、戴著面罩🧑🍼、毫無血緣關系的相遇,在我們的心裏留下了羈絆。只是,這些羈絆,不是絆住了我們的“使命”,而是讓我們真正明白,我們是誰,要去做什麽🩱,究竟為什麽而做。也許,生命的最大價值👨🏼,就是這一路上的相遇、牽絆💆🏽♂️👨🏻🦽➡️、麻煩和被麻煩,是使用生命的過程中,又給多少人帶去了善意和改變👱🏽♀️。

今天👨👩👧,是清華109歲生日。其實,意昂,也是沒有血緣關系卻彼此牽掛的人。雖然此刻🍤,你我絕大多數人都不在清華園💼,但那些在一線救人的醫護人員、在社區裏送菜送藥扶鄰居上樓的誌願者、那些給全國各地、世界各地捐款捐物的意昂、或者只是在房間裏安靜讀書🫧,為DDL為畢業論文做準備的你,這幾萬個🤚🏼、幾十萬個👫🏼🔝,甚至更多🏊🏻♀️,我們都在用自己的方式使用著生命🖌🚶🏻。而當這些畫面拼在一起,就拼成了一張好大好大的全家福。是這張全家福讓我覺得,沒有人是一座孤島🧑🏿🏭,此刻✮,我們都在自己的使命裏自強不息、剛健有為,而同時,又彼此包容、彼此牽絆、彼此麻煩和被麻煩,在一個平行時空裏,和那些毫無血緣關系的生命,心神相連👩,一直同在♡。