2009年,清華水九編印畢業40周年紀念冊,其中為每個同學分配了個人頁面,要求各自寫一篇回憶文章,登在紀念冊上。從1963年到2009年的時空跨越之中,可以著筆的事情實在太多,再三思索之後,我以《走進清華》為題,寫下了當年赴清華報到途中的一段難忘的經歷。

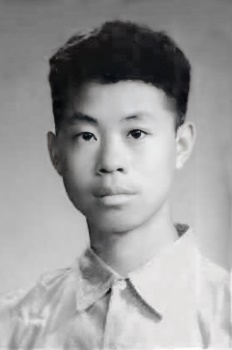

作者入學照片

那是1963年夏,我國北方發生百年不遇的洪水,大水沖毀了公路、鐵路和橋梁,鄭州以北的京廣線中斷了,我從武漢經鄭州輾轉來到徐州,準備經由津浦線北上。徐州火車站人山人海,簽票窗口前的長隊一眼望不到頭,我排了幾個小時,才簽上了2天後去北京的車票。

突然,一個壞消息傳來,津浦鐵路也被洪水沖斷了!所有開往京津的列車停運。第一次遠離家門的我頓時懵了,不知該何去何從。

就在這時,車站門口貼出了一張海報:“赴京報到的清華新同學請到第一候車室門前集合。”就像黑暗中見到了光明,我趕快跑到指定的地方,原來是幾個清華高年級同學在召集新同學開會。一個戴眼鏡的女生和一個高個男生正在講話,他們告訴大家,津浦鐵路在黃河以北被洪水沖斷,短期內不可能通車了,如果大家不願意回家,我們可以組織起來,取道濟南、煙臺,乘海輪到溏沽,再轉火車去北京。

憑著學過的地理知識,我知道這是一條漫長的旅程。但是,從老同學堅定的話語和沉穩的眼神裏,我感受到了信心,於是義無反顧地加入了他們繞道煙臺赴京的行列。

學生時代的“眼鏡大姐”侯竹筠

我們出發了。從徐州到濟南,從濟南到煙臺,到處都是滯留的旅客,到處都是湧動的人流。車票、船票、食宿,困難重重。幸而有兩位學長在盡心安排,前前後後關照著我們,鼓勵著我們。特別是那位“眼鏡大姐”,一路上給我們講大學生活的趣事,使我更增加了一分早日走進清華的渴望。

我們終於乘上了去溏沽的海輪,輪船在深夜從煙臺港開航,駛向漆黑一片的大海深處。經過一天一夜的顛簸航行到達溏沽,最後登上了前往首都北京的火車。淩晨三時許,我在兩位學長的帶領下,終於走進了朝思暮想的清華園,大學生活就這樣開始了。

很多年裏,我常常回憶起這段不平常的行程。九天九夜輾轉跋涉,陸路海路兩千公裏。一路走來,濟南趵突泉“天下第一泉”的奇觀,波濤洶湧渤海上壯麗的日出,晚霞中溏沽港雄偉身姿的剪影,北京站外迎面湧來迎新旗幟的海洋,特別是進入校園時燈光映照下的二校門夢境般地現於眼前……所有這些,都深深地留在我的記憶中。

然而,最使我感動和難忘的,是當我們這些“準大學生”落難徐州孤立無助之時,那幾位清華老同學挺身施援的行動。他們對新同學的友愛和關懷,他們在非常時刻表現出的組織力和號召力,他們的果斷與成熟,給我上了大學的第一課。這就是大學生!這就是我的清華學長。我一直覺得,我走進清華,其實就是從徐州車站就開始的。從那時候起,我已經進入了清華這個大家庭,感受到了它的溫暖和凝聚力。

那兩位從徐州將我領進清華的學長,到校之後就沒有了與他們的聯系。那位“眼鏡大姐”學長,當時只知道她是電機系的一位女生。後來是在一個特別的場合,我才知道了她的名字。

1966年春夏之交,一場突如其來的狂潮打破了清華園的平靜,大字報鋪天蓋地,大批判聲浪四起。一天,我忽然聽到宿舍門外傳來一片嘈雜聲,出去一看,樓道端頭的拐廊處正在批鬥體育代表隊的總輔導員宋盡賢,墻上標語寫著“打倒蔣南翔的孝子賢孫宋盡賢!”旁邊還站著一個陪鬥的女輔導員,標語上寫著“打倒修正主義的黑爪牙侯竹筠!”我定睛一看,竟然是久違多時的“眼鏡大姐”!在周圍一片喧囂聲中,她的臉上似有陰雲飄過,但眼神仍沉穩如常。人群中有人高聲叫喊著要她“交待罪行”。我聽不清她在解釋著什麽,一陣雜亂的口號聲又起,將她的聲音淹沒。我不忍再看,轉身離去,只牢牢地記住了這個名字——侯竹筠。

幾十年過去了,鬥轉星移,世事滄桑。我從北京畢業分配到甘肅劉家峽,後又到陜西石泉、安康,又到西安,最後到了武漢;我的身份從水電工地上接受再教育,到“回爐生”和研究生,到高校教師。我時而還會回憶起當年洪水之中那次赴京之行,但再沒有“眼鏡大姐”——侯竹筠的任何消息。茫茫人海之中,我想象不出她到了哪裏,我甚至從未奢望能再次與她相見。

然而,一個偶然的機會,我觸摸到了尋找她的希望。那是有一次拜訪意昂,在他家中無意中看到一本清華內部通訊錄,隨手一翻,竟看到圖書館的名單中赫然一個熟悉的名字:侯竹筠。我心中一喜,“眼鏡大姐”原來就在清華?可轉念一想,天下同名同姓的人多得很,這真是我所認識的“眼鏡大姐”嗎?惶惑之間,這事又被暫擱下來。

2019年,我們水九畢業50周年的日子來到了。暮春時節,我回到清華參加年級聚會和108周年校慶。在此期間,經我的一位學生,湖北宏基置業董事長兼黨委書記徐承輝的促成,認識了清華電視臺的劉玲玲。沒有想到,原本以為只是一次禮節性的會見,卻幫助我找到了“眼鏡大姐”。

同劉玲玲夫婦(左1、2)合影。右1、2是同年級意昂周誌宏夫婦

玲玲熱情爽朗,初次相識,卻一見如故。她在清華紫荊餐廳招待我們,席間一再表示,學長們在清華有什麽事要幫助,她一定盡力。我為她的誠摯和懇切所感動,於是把查找“眼鏡大姐”的事拜托給了她。我向她講到56年前華北那場百年不遇的大洪水,講到我和“眼鏡大姐”的不期而遇,講到在“文革”批鬥現場最後一次見到她的情景。最後,我還回顧起自己進入高校工作後的一樁往事:那是1985年,我們系有幾個學生在外邊打架被派出所送回學校,我在處理此事時,曾在他們班上講述了自己1963年洪水中的那次不尋常的經歷。我對同學們說,我的清華學長為我樹立的大學生形象,一直是我敬仰的楷模;請你們靜心自省,如今的表現是否是一個大學生的應有之為?我把反思留給了他們,也把存於心底多年的一種情感留給了他們。這種情感,也是我尋找“眼鏡大姐”的驅動力。玲玲聽完我的講述,深有所思。她說,這是一個感人的故事,我一定要幫助你找到侯學長。

玲玲工作效率令人贊嘆,當天傍晚,她就來電話告訴我,她通過清華圖書館聯系到了已經退休的侯竹筠學長。她確實曾在體育代表隊當過輔導員,而且她還留有印象:當年洪水時曾在途中“把幾個孩子帶回了清華”。毫無疑問,她就是當年的“眼鏡大姐”了。我當即決定調整在京的行程,空出時間去清華拜訪她。

玲玲和侯學長商議把會見的地點定在圖書館。我在約定的日子來到學校,站在圖書館大門外,仰望著檐下密麻的爬藤,消磨掉最後的分分秒秒。

參觀新館,與侯學長合影

玲玲走來,她輕聲地告訴我說,侯學長已經來了,她在等你。我轉過身,順著她的手勢望去,只見圖書館新館門前的臺階下立著一位老人,花白的頭發正迎風飄起。我一面快步向她走去,一面努力地把記憶中的“眼鏡大姐”與眼前的形象疊映起來,腳下仿佛跨越了56年的時空。

“侯學姐,我是袁海慶。”

“知道,知道。玲玲都跟我說了。”學姐緊緊地握著我的手。在她寫滿歲月的面龐上,仍能分辨出她當年青春的模樣,特別是那沉穩的眼神,又多了幾分祥和。

我向她介紹了我的妻子先琴,還有同行而來的滕啟同學。滕啟熱心於意昂聯絡,他很樂於參與見證這次不尋常的會見,並分享我們久別重逢的歡欣。

侯學長引領我們走上臺階,進入圖書館的會客廳。我跟在她身後暗自驚嘆,學長應該已經年屆八旬,卻依然腰板直挺,步履輕盈。我想,這一定是得益於當年在體育代表隊的長年鍛煉。“健康地為祖國工作50年”,她必然是身體力行者。

我們在沙發上落座,玲玲的助手們在我們面前擺下了“長槍短炮”。此前她已經跟我說過,想拍一點現場的影像資料,將來或可製作一個節目,用於新生入學教育。

“學姐的眼鏡呢?”我們的談話竟然從這樣一個問題開始。從我看到她的第一眼,就發現她沒有戴眼鏡。“眼鏡大姐”怎麽能沒有眼鏡?我心中詫異,不禁發問。

學姐笑答:“前幾年做白內障手術,換了人工晶體,之後就不戴眼鏡了。”

話歸正題。我們不約而同地說起1963年那場大洪水。這時我才知道,當時她是在湖南湘潭電機廠實習,為參加輔導員培訓提前返校,不料途中被洪水阻隔,於是才有了後面的故事。她說那只是一件小事微不足道,久而久之已經淡忘。我告訴她,這次經歷對於我來說卻是教益殊深。可以說,對我的潛在影響一直留存至今。我特地帶來一本我們水九畢業四十周年紀念冊贈送給她,並翻到載有我所寫《走進清華》一文的頁面,誦讀著記述當年洪災之中赴京之行和與“眼鏡大姐”陌路相逢而備受教益的文字。她仔細地聽著,看著,笑容蕩漾在臉上。這本紀念冊是周誌宏同學特地為我找來的,他是當年紀念冊編輯組的核心骨幹。他由於另有活動無法分身,未能參加這次會見,為此一直心存遺憾。

我向學姐匯報了大學畢業後分配到大西北勞動鍛煉,直到打倒了“四人幫”才重返高校深造並在高校工作的過程,她也向我介紹了她畢業留校之後,輾轉多個部門工作的情況。她最後一個崗位是圖書館黨委書記兼副館長,盡管她對做行政似乎並不熱衷,但還是義無反顧地服從了組織安排。當年在學校時就常聽說,清華幹部兩大特點:聽話,出活。“聽話”是組織原則,“出活”是精幹高效。我想,侯學長必然是這類幹部的一個典例。從她的講述中,我可以想見到她工作的不遺余力和成果累累,特別是講到新館的建設,如數家珍。

學姐提議帶我參觀圖書館的新館,我欣然同意。圖書館的新館在上世紀80年代開建,九十年代初落成,建成後的館舍總面積達2.8萬平方米。從高大明亮窗口望出去,拱門紅墻,坡頂灰瓦,與老館渾然一體;水池噴泉,陽光綠茵,滿滿的時代氣息;風雨百年的大禮堂佇立在小河對岸,見證著圖書館的世紀變遷。在目錄大廳,我看到一排排終端前一個個稚氣未脫的年青學子,在他們的身上仿佛映出了我的當年,腦中浮現出當時翻著一摞摞目錄卡片查找資料的情景,深深感嘆信息時代帶來的天地之變。

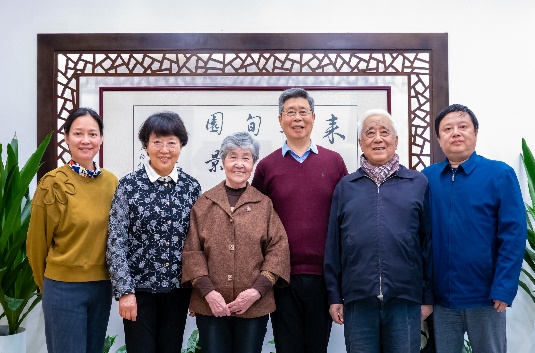

會見後的合影,右2、3為侯竹筠夫婦,右1為滕啟,左1、2為作者夫婦

不覺間,已近午時,我們來到館外臺階前合影留念。任春風吹起衣衫,任陽光在臉頰上映出亮彩,我們相攜的手高高舉起。這一刻,仿佛又回到了少年。

玲玲在觀疇園安排了豐盛的午餐。這裏是當年學生食堂的舊址,正是撫今憶昔之所。我們把酒杯一次次高高舉起,共慶跨越世紀的久別重逢,共祝友誼地久天長!在醇香飄逸美酒的蕩漾之中,我仿佛又回到56年前洪水肆虐之下那歡聲笑語的列車上。多麽美好的青春記憶,願它長留於我們的心底。

2023年校慶,再次與侯竹筠夫婦和劉玲玲夫婦相聚

2023年12月15日 於上海