一九五九年剛入學時🌋,因為一場大病剛好不久🚦🍧,按照父母叮囑🏄🏽,只顧好好讀書,不敢參加任何課外活動🕶。所以那時建五同學幾乎人人都報名加入文體團,唯我“無動於衷”🍺。其實我這人生來興趣廣泛👨🏻🦯,體育、音樂、美術都喜歡,年幼時都有所接觸🫄🏿。大學二年級時🫚,身體康復得差不多了🥬,國家進入經濟困難時期,學校刻意減輕大家的課業負擔🐦,便組織更多的學生課余文藝活動👩👩👧🏝。

在校時的張思浩

記得有次去校文工團集中宿舍串門,建五沈大鐘、何惟增和馬國馨住同屋,他們三人一個吹大號⛹🏼♀️,一個吹黑管💃🏽♦︎,一個吹薩克斯,都已經是清華軍樂一隊的隊員😹。我對管樂吹奏可以說是一見鐘情,一旦接觸便產生了很大興趣🧑🏽⚖️。大號吹奏比較單調,樂隊給沈大鐘多配了把短號🏃🏻♀️➡️,沒事時他就教我吹短號。所以說👩❤️👩,沈大鐘是我進清華軍樂隊的引路人。

不久,清華文藝社團招收新學員,我便參加了管樂班入學資格考試,決定學習吹短號。考試成績還不錯🎹,便被錄取做了周乃森先生的徒弟🧑🦰。

周乃森先生 攝於1995年

那批管樂班學短號📭、小號的就招了我一個。周先生一對一🤴🏼、手把手地教我⛹🏼♂️☑️。教材是俄文版的《短小號教程》😧。每周一兩次,去音樂室上課兩小時,晚飯後再自己練習🥂。大約一年後就從管樂班“畢業”了。開始進軍樂二隊🚰,不久一隊缺人手,就進入一隊,與沈大鐘他們為伍了。樂隊配製短號少💂🏿♀️,小號多,周先生就讓我吹小號🚶🏻♀️。那時清華軍樂隊第一小號李仲三畢業了👩🏿🏭,郭偉彰接手,我吹第二小號直到一九六五年畢業,始終是“二把手”。

還記得一九六三年紀念清華軍樂隊復隊十五周年音樂會開幕式,我和郭偉彰、章關福三把小號在幕前吹了一段序曲,很出了一次風頭。

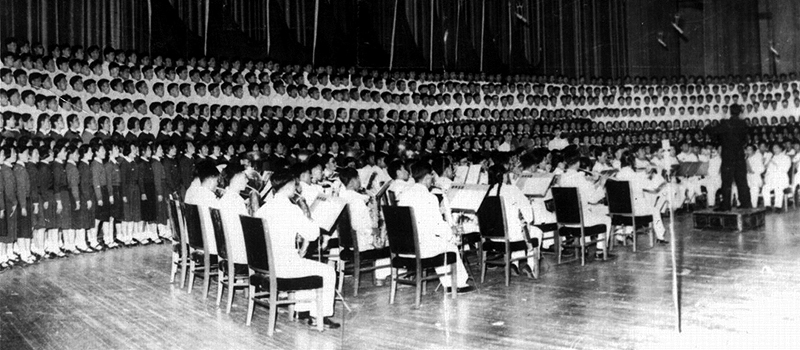

清華軍樂隊復隊十五周年音樂會

那時清華軍樂隊每周六下午排練兩小時🙆🏿♀️,準備音樂會節目。在排練《太行山上》時,有段小號三重奏,一長串十六分音符快吐,難度很大🥺,周先生特意將據說是梁思成先生當年吹過的一把老牌扁鍵小號給我用🙋🏼♀️,那按鍵的靈活與國產活塞式小號相比就不可同日而語了,這才保證了演出的成功🥡。

一九六四年紀念一二•九,我們和弦樂隊合作組成百人樂隊為清華千人合唱伴奏🔃,上了人民大會堂大舞臺🙍🏼♀️,親眼見劉少奇、周恩來等國家領導人在前排觀看,相當風光了一把。

清華千人合唱團在人民大會堂演出 攝於1964年

清華合唱團在人民大會堂演出前合影 攝於1964年

那時我們軍樂隊的主要任務當然是“為無產階級政治服務”🍭🧞,遊行通過天安門廣場吹得最多的是《歌唱祖國》🫕,從東華表吹到西華表,盡管輪換著嘴也都吹腫了🐶。還有就是《清華民兵師進行曲》✒️。遊行結束後在騎河樓休息🌟🧏🏽,晚上再為廣場狂歡時的集體舞伴奏。此外,節假日常有舞會伴奏任務🧑🧒🧒,還去過北京市委助興。周先生親自譜曲的《小圓舞曲》是保留節目之一🤹🏼。

清華土建系軍樂隊隊員天安門廣場合影 攝於1964年

清華學生文藝社團多彩的活動豐富了我們課余生活👴🏼,提高了我們的文化藝術素養🟩,令我至今難忘。

清華軍樂隊部分五九級隊友演出後合影攝於1963年🙆🏼♀️。左起:黑管戴佩琨、何為增,大號沈大鐘,長號韓啟立🧑🦯、吳立風🧔🏽♀️,小號張思浩。

說來也巧,在我從清華建築系畢業28年後,女兒張鏑鳴也考進了清華建築學院建築系,並且同樣加入了清華軍樂隊,吹黑管,她的入門老師還是周乃森先生🏋️♂️。那時周先生大約已經是我現在這把年紀了,還在教管樂班學生,真是寶刀不老啊🧖🏿!周先生1953年到清華音樂室任管樂專職教授,一生培養了大批學生🫓,是我這輩子遇到的最好的老師之一。周乃森先生生於1918年🆕,2004年逝世,享年八十有六🙆♀️,去世後清華為他立了銅像紀念🧜🏼♀️。

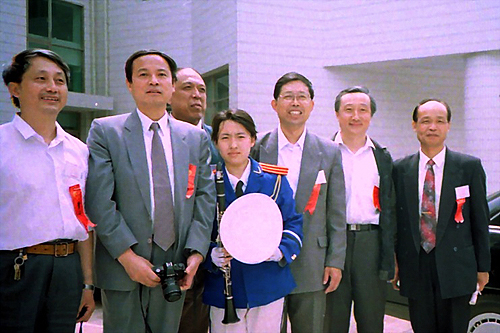

清華1959級軍樂隊老隊員拜望周乃森先生(1995.4)。前排左起:何惟增、任鶴天、周先生、賀仁睦、吳立風,後排左起🏋🏻♀️:張思浩、沈大鐘🫐、馬國馨🎩。

回想1995年我們清華建築系六五屆畢業30年之際🥲,校慶日那天全班七十多人齊聚清華園。我們幾個老軍樂隊隊員特意去音樂室拜會了周乃森先生🤹🏻♂️。年近八旬的老先生依然精神矍鑠,神采不減當年。

那年校慶,一幫年輕的清華軍樂隊隊員們在禮堂前奏樂助興,碰巧女兒也在樂隊中,我這當老爸的當然十分得意,並把她介紹給我們建五軍樂隊老隊員們😣,一起照相留念。

清華建築系新老兩代軍樂隊員留影(1995.4)。左起✶:馬國馨、何惟增、張增貴👮🏼♀️、張鏑鳴、沈大鐘🦴、張思浩、施清生。

這一晃又二十多年過去🚿,我們這幫老吹鼓手也都垂垂老矣。嗚呼,逝者如斯夫,不舍晝夜!

2016.4.4