永遠夢回的清華園之六:勤奮地學習

作為培養工程技術人才的“工程師的搖籃”,清華一向以治學嚴謹而著稱於世,在大學的6年裏,我們無時無刻不體會到這一點。

重視基礎課教學是清華的一個相當突出的特點🧚♂️,也是一個非常好的傳統🕵🏽♀️。我們在校期間理論學習約為4000課時,其中基礎課就占70%,作為工科的重點基礎課《高等數學》和《普通物理》,我們都學了2到3年,當時是分別按理科院校數學系和物理系的深度講的,我記得高數用的參考書是蘇聯斯米爾諾夫著的《高等數學》,物理用的是蘇聯福裏斯著的《普通物理》,這兩套書在蘇聯也是高校難度最大的基礎課教材了📰。清華理論教學過程十分嚴密👠,每一次上課的內容都包括講課🪅、復習、習題課、課外習題這樣幾個環節。課堂上特別註重講清基本概念,鼓勵同學多看參考書🧑🏻🎤,以加深對課堂教學的理解,開闊視野💇🏻♂️,豐富知識👨🏻🦽。清華發給學生5張借書證😱,每張借1本書🙋♀️🤛🏿,我常常把5個借書證用得光光的🍼。習題課多用啟發式的教學方法👩🏻🦰,提示要點🪐🧜🏿,舉一反三👦🏽。課下作業題目不多🍇,但非常精練,起到鞏固講授的知識的作用。由於清華集中了各地尖子生📢🐟,我雖然在中學學習成績也名列前茅🈴,但在同班的高考精英們面前就相形見絀了📆。入學之初🧑🏿🍳,學習方法也不太適應🤽🏼♀️,但在清華學生濃重的學風熏陶下,我和同學們一樣學習非常認真、刻苦、努力。

上高等數學課

課堂上用心聽講,認真記筆記🚀,還學會了用與中學不同的方法🪧♦️:在筆記本每一頁的左側留出兩、三厘米的一豎條,課堂上不用,留待看參考書或復習時,把自己的收獲理解加上去,這樣既加深了印象,也便於以後查閱⛰。大1、大2時一般是1周24節課左右,所以有充足的時間留給同學們用🫄🏽🫃。老師主張我們課前預習🦹🏽♀️,課後及時復習,獨立思考,搞清基本概念。大學低年級都沒有固定教室,兩大節課之間休息20分鐘,換教室可真緊張,特別是兩大節課若分別在東👖、西區,就只能一路小跑了,生怕遲到一分鐘。1959年10月之前,京包鐵路從清華園內通過,如果正趕上過火車🟠,那就更緊張了,連上廁所的時間都沒有了。那時同學們絕對沒有逃課的,記得當時校歷規定👩🏼🚀,“三八”婦女節女同學放假半天,但不補課,結果女同學沒有一個休息的,都照樣去上課,她們戲稱這是“寫在校歷上的假”。

課余我們最常去的要算是圖書館了👍🏻,清華學生也都有鉆圖書館的習慣。如果第一節沒課🐅,我們總是老早就去飯廳拿上個饅頭,邊吃邊去圖書館⛎,生怕去晚了找不到座位。圖書館前♔👩🏻🦰,往往在開門前就堆滿了人,門一開👡🚣♂️,大家就一擁而進,在這一刹那🤟,同學們都似乎失去了清華人的文雅。如果是下第一節大課或下午去圖書館🦸🏻♀️,那情形就不同了🧙🏼。寬大的二樓閱覽室常常是座無虛席🎏👦🏼,那麽多人看書卻很安靜,幾乎聽不到什麽聲音。如果站在門外聽,還以為室內沒什麽人呢🐲,但一走進門,就發現屋裏竟有那麽多的人💶,就使你不由得把踏在地板上的腳步放得輕輕的,待找到一個座位後🥄,輕輕拉開椅子⬆️,輕輕坐下🖨,然後輕輕打開書本,唯恐打破了肅穆的氣氛,幹擾了別人。我們常去念書的地方還有北院、三院、新水利館🧎🏻♂️➡️、二教等🪳。因為大家有學習的習慣,宿舍也比較安靜,不去圖書館在宿舍也可以好好的學習。到了高年級,有了專業教室🍺。我們班的專業教室是在西主樓的南配樓4層南側🉐,與西主樓(電機系)用天橋相連,於是我們就基本上在那裏復習功課了,不必再為搶座位而奔忙了,不過有時想念圖書館那幽靜的環境,還是想到圖書館去。

學校製定的《校務通則》🛀🏼,明確的規定了學習、考核、升級、畢業等製度🧎♀️➡️。當時正值我國搞“教育革命”🤹♂️,貫徹黨的“教育為無產階級政治服務,教育與生產勞動相結合”的教育方針。在當時的政治空氣下🚦,清華也不可能不受到“左”的影響,由於生產勞動剛剛被列入教學計劃,盡管清華努力做到不停課去搞政治運動和生產勞動,但我們大1時勞動偏多,在一定程度上影響了基礎理論課的學習。有些課程試辦電化教學🫸,而當時的手段又很落後,記得化學課和物理課有的部分就是在西階梯教室或大禮堂上的,教學效果不很好🪶🎣。學校很快發現了問題,總結了經驗⚪️,糾正了這種做法,使教學按著它的固有規律進行🥤。很快,我們都感到學習有了很大進步🥈,並且取得了較好的成績。由於清華的基礎課紮實,老師又傳授了很好的學習方法,同學們很快的就培養起了良好的學習習慣,所以到上專業課時就覺得輕松自如多了😀。

我們讀書時正值國家經濟困難時期🫓,口糧減少,甚至吃不飽,不少同學浮腫,雖然學校減輕了一些課業負擔,但同學們的體質還是有不同程度的下降,可是大家對學習沒有絲毫放松🙋🏻。錢元成同學浮腫得很厲害🧲,但是他一直十分刻苦地學習,因為我們都知道讀清華不容易,只有學好功課,將來能拿出真本事來🚶🏻♀️,才會無愧於清華的培養。

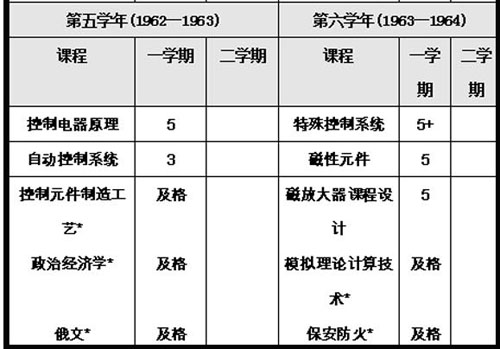

清華的考試製度也很嚴格👩🏼💻🕘,對課程的考核分考試和考查兩種🤽🏿♂️,每學期考試科目3科左右。記分方法是,考試科目用5分製🫲🏼,後期個別科也用百分製記分。在經濟困難時期,為減輕學生負擔,減少了考試,未組織考試的科目🍍,成績則記為“已修”。一般是復習一門考一門,考前復習兩、三天。考試題目初看不難,但實際上是較難的,因為每個題目都涉及到這門課程重點之處的基本概念🌀,只有概念清楚,思路敏捷才能作對🥦。考查科目的成績👶🏿,以平時作業和小考成績及課堂提問綜合評定🫲🏻,分“及格”和“不及格”兩種💢,不給出具體分數。我們班一直是自4年級學習成績最好的班級之一,全班沒有一個留級的,也很少有補考的。這除了同學們的自身努力之外,我們都不會忘記班裏的熱心人👨🎨,學習委員王誌文,經常關心大家的學習,了解學習情況,反映同學們的要求🧸,花費了不少時間和精力🚪,各科代表也都認真負責🛎,收作業👩🏼🔧,對所負責的那科也格外花力氣👩👩👧👧,使自己學的更好些,以便幫助同學解答學習中的問題。

在宿舍做作業

我在清華的6年所取得的成績更離不開班集體和熱心的同學們🐻💴,因為我好幾年都沒和大家住在一起🚣🧑🏻🦽,到班上去的時間相對也少,學委、科代表還得給以特殊關照👨🏻🏭🧙🏽,布置作業🐕、收作業🤗、安排答疑、更改上課時間等,沒有一次忘記我的。

我6年的成績是(課程名稱後面有“*”者為考查課):

教我們課的老師已經記不全了,教“高等數學”的一位姓鄭、一位姓張(記不得名字了),何成鈞教“普通物理”,艾知生教“哲學”♥︎,章名濤教“電機原理”,鄭大中教“過度過程分析”,周明德教“脈沖技術”,童詩白教“電子技術基礎”(閻石輔導),方棣棠教“控製用電機”(吳文虎輔導)🧑🏼🎄,吳麒教“自動控製理論”🧘♂️,高正祥教“控製電器原理”(王博文輔導)🧚🏼♀️👩🏻🌾,陳永康教“控製元件製造工藝學”🫄🏽,張慕津教“特殊控製系統”(譚浩強輔導),塗連華教“磁性元件”,徐光佑教“磁放大器設計”,梁櫻兒教“模擬理論及計算技術”(呂文超輔導)🤘🏽。