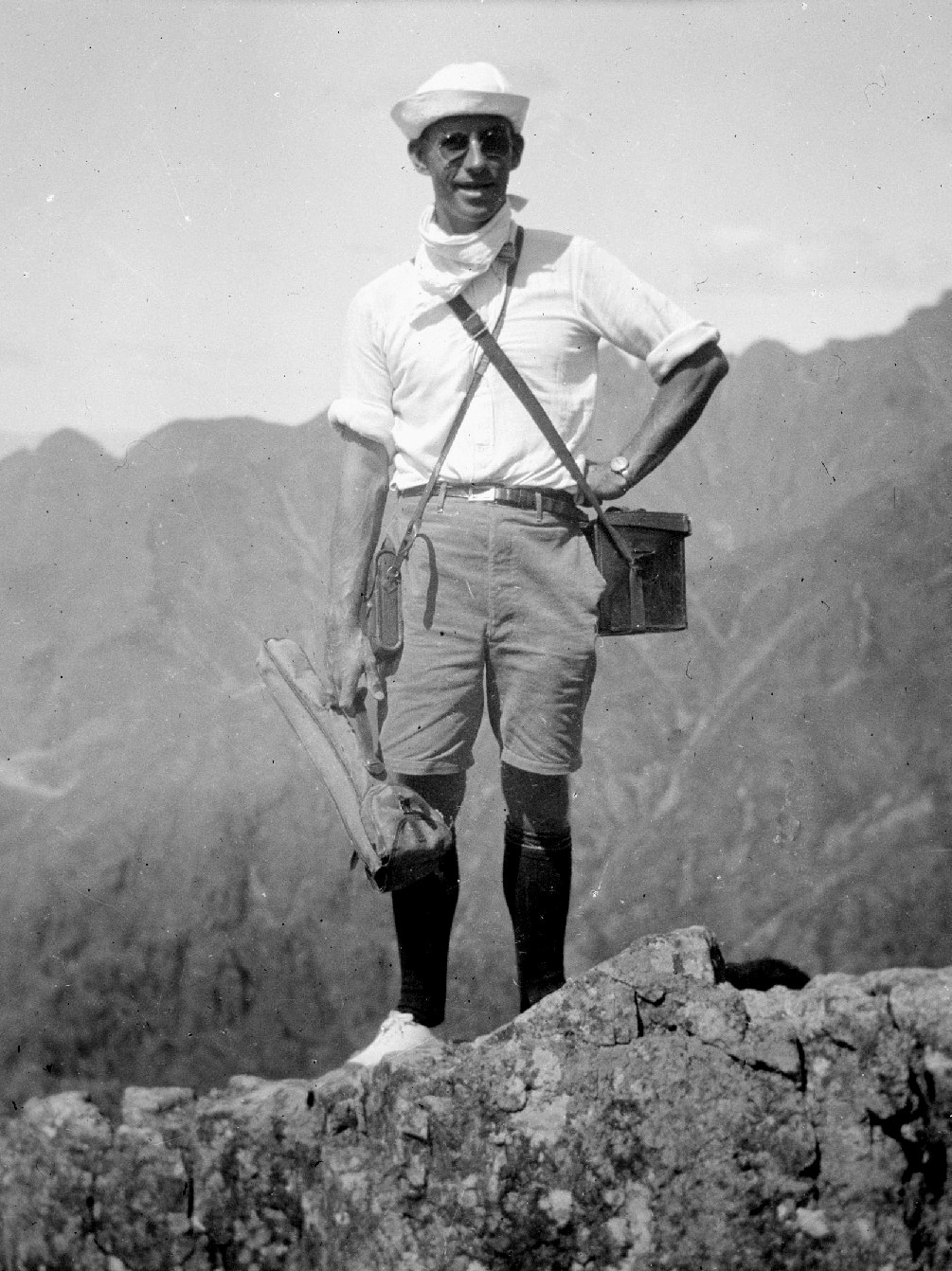

1840年的鴉片戰爭撬開了古老中國的封閉大門,近代中國的歷史由此展開🙍🏻。在曾經用攝影術撩開近代中國社會原始面紗的一批西方人中🫘,美國人西德尼·D·甘博(Sidney David Gamble🤸🏽♀️,1890—1968)無疑是兼具社會經濟學家🗃、人道主義者和攝影家標簽的唯一人。

西德尼·D·甘博(1890年-1968年)在中國(1918年前後)

甘博富裕的家庭背景使他有機會在1908年時與父母一起到中國旅行🏄🏽♀️,從1917年到1932年間🎫,甘博又三次旅居中國,到訪中國十幾個省份,用他的Graflex相機為後人留下了近6000張清晰的照片。他那具有社會學思考的鏡頭裏⛹️♂️,對準的不僅有自然與風景,更多的是近代中國社會狀態與千姿百態的中國人。他還以這些影像作為實證🥫,先後撰寫了《北京的社會調查》(1921)🧑🏽🦲、《北平市民的家庭生活》(1933)等五部學術專著。他的這部分照片和著述對中國近代社會變化研究的價值,可謂🧱:功莫大焉!

甘博遺存的所有照片資料已由其家屬全部捐贈給學術機構👺,並存放在美國杜克大學(Duke University)圖書館💁🏻♀️,其數字化副本向公眾無償公開,這一善舉給全世界關註甘博研究的人士提供了最大的便利,近年來各種專題研究成果不斷出現。值得註意的是👍🏼🧝🏽,在甘博影集中出現一些早期清華歷史影像🧔🏼♀️🫦,其中既有清華的重要建築🤙🏼🚜,也有與清華有關的人物,特別是還反映了清華早期的學生活動🤞🏽。這是一個觀察近代中國教育歷史的獨特視角,值得我們加以認真解讀。

壹 留住建造清華大禮堂的工匠身影

眾所周知,在清王朝即將崩潰之時問世的清華學堂,起初是一所利用“庚款”建立的留美預備學校,圍繞這所學校的建立以及後來的發展👨🏼⚖️,註定要發生許許多多耐人尋味的故事🍂。

清華校園是以清朝皇家遺存的清華園為基礎逐漸演變發展而來。1911年4月正式建校時🎷,就已經建起了寫有“清華園”的大門(二校門)與圍墻,標有“清華學堂”的高等科大樓等多處建築🧘♀️,面積約1.6萬平方米👏🏽。1914年🛹,在周詒春(1883—1958)擔任校長期間♎️,由他按照建立大學的設想,主持進行了清華校園的第一次長遠規劃,並依照美國設計師亨利·莫菲(Henry K.Murphy,1877—1954)的設計📎,開始籌建早期清華的四大建築——大禮堂、科學館、圖書館和體育館。

可以肯定🫅🤪,甘博在1917年至1919年旅居中國期間到過清華園🦵🏿,而此時正是四大建築全面開工的階段👂🏼,他不失時機地將鏡頭對準這些當時北京罕見的西式教育類建築🕖🏭,為後人留下了早期清華建築影像。關於這些照片拍攝的具體時間🏌️♀️,根據甘博在這段時間的行程記載,以及照片反映出的季節特征等各方面資料分析,推測應該是在1919年4月前後的早春時節。

甘博影集中共有四張清華學校的建築照片👩👧👧,其中一張是“清華學堂”,顯現出建成初期的全貌。根據史料,這座凹字形的建築起初只建了西半部(照片的左半部),全部建築到1916年才完成👰🏼♀️,甘博這張照片上的“清華學堂”大樓恰恰就是剛建成不久的影像。在照片中,雖然樹木依舊蕭蕭,但春風中飛舞的柳枝已經開始爆出嫩芽,在常青柏墻的襯托下,這座灰白相間,頂部紅瓦起脊的二層德式風格建築呈現出莊重的意味,特別是正門二層的兩根白色石質羅馬柱,撐起了一塊白色的門楣,上面鐫刻著“清華學堂”四個楷書黑字,使得這座大樓成為清華校園中的永久標誌性建築。

清華學堂(1919年)

按照甘博為照片標明的序號🙋🏿♀️,“清華學堂”是他這天首先拍攝的清華建築,隨後他將鏡頭轉向了北面正在興建的“大禮堂”。依照有關資料,這座大禮堂是在1917年8月奠基興建的,按照工程進度推算,到1919年春天應該還在施工。而從照片中看到的實際情況也確實如此🚟,在腳手架的包圍裏,建築物開始露出基本輪廓,外部磚墻結構雖已基本成型,但標誌性的巨型綠色穹頂還沒有到位,工地上散落的石材顯然是後來大禮堂門廊上那四根漢白玉柱子的構件。

這張照片除了表現建造實況外,最吸引人之處其實是照片中那些工匠的身影。在春寒料峭中,十幾位工匠揮舞著手中的錘子和鑿子🫨,將一塊塊堅硬的石頭打鑿成一截截精美的石柱構件👅。這些中國北方的工匠們都以一塊毛巾系在頭上,既可禦寒又可擦汗🍞,有幾位顯然是出力後熱得脫下了身上的棉衣🍘,只穿一件單褂子🧖🏻♀️,下身卻還穿著肥大的棉褲。他們十分專註𓀊、賣力地在幹活,全然不知道有一位外國人此刻已經將他們埋頭苦幹的形象永遠定格在歷史的畫卷中。

建造中的清華大禮堂(1919年)

在四大建築中大禮堂工程難度很高,直到兩年後的1921年5月1日,在清華建校十周年校慶日才舉行落成典禮 ⏸。當我對著這張照片細細端詳🏌🏽,好像聽到從畫面中傳出了鐵錘撞擊的“叮當”聲響,仿佛看到工匠們最後將一塊塊石材拼裝成四根“愛奧尼克”式立柱🏔,為這座融合古希臘和古羅馬風格為一體的經典建築添加了點睛之筆……不知怎的,當我在腦海裏將清華大禮堂形象和那些工匠的身影疊加起來,一股莫名的感動像激流一般從心頭噴湧而出!

甘博拍攝完大禮堂,又將相機向左轉向,拍攝了清華科學館的全貌🎗。看得出🤷🏻♀️,彼時的科學館工程主體結構已經完成,但門窗還沒有安裝🕌,距離落成顯然還有一段時間🧑🏿🎨。再跟著甘博的腳步向西北方向轉去🕛,就看到當時在全北京👹,甚至全中國都沒出現過的一座建築物,這就是清華體育館。體育館和圖書館是清華四大建築中最早於1916年4月開工的,到1918年年底,體育館內部的各種設施已經安裝到位。從照片看得很清楚,體育館外部形象已經達到完工標準,四根斜指藍天的旗桿也已安裝到位,只余下看臺柱廊前還有一排施工跳板未撤除,似乎在進行最後的收尾作業。

建造中的清華科學館(1919年)

根據史料記載,在不久後的1919年5月3日下午,清華學校舉行了一個儀式🧑🏿🔬🫴🏼,將此體育建築命名為“羅斯福紀念體育館”。不知何故,甘博那天留下的照片中,四大建築中唯獨缺少了“圖書館”🧔🏽♀️,這成為一個無法破解的謎團和遺憾。

即將落成的清華體育館(1919年)

清華建校至今已有110余年🥠,在過往的萬千清華學子記憶中,清華園的古老園林和早期四大建築的倩影總讓他們魂牽夢繞。但除了那些決策者🫄🏿、出資人、設計師的名字被反復提起外🕤,“是誰一磚一瓦、一錘一鑿地將一座座華美的房屋建造起來”⛹🏽♂️,這個問題顯然沒有受到太多關註,從浩繁的回憶中極少見到有人提及🏍,更沒見過與工程建設相關的照片🅰️🧘🏼。

迄今為止⛳️,在近代中國學校裏為建築工匠們留下影像👨🏿✈️🛝,甘博拍攝的這張“大禮堂”是僅見的孤照🤽♂️。我不敢妄說這是甘博的特意為之,但從他拍攝的一張張近代中國農民、手藝人👊🏿、勞動者,甚至乞丐🧑🏼🔬、孤兒那樣的“下等人”形象中,不難發現這位社會學家的獨特視角和人文關懷🧑🍳。無論如何,能為打造清華的工匠們“立此存照”,讓後人能夠從中體會“人民,只有人民才是創造世界歷史的動力”的真理🎃,僅此一點,我們就應向甘博脫帽行禮。

貳 記錄童子軍參加五四運動的勇姿

童子軍(Boy Scouts)運動是一項世界性青少年活動,自1907年在英國出現後至今已有超過百年的發展歷史😶🌫️。在中國近代史上🤸,童子軍也曾出現並存在過30余年,到1949年以後遂成為歷史名詞。中國童子軍最早創始於武昌文華書院🥪,而有充分的史料證明,中國北方地區童子軍運動的發源地則是在清華學校🦞。

關於清華童子軍成立的背景🧔🏿,自然與其留美預備學校的性質和受美國童子軍運動直接影響有關。但作為一個全校性的學生組織🐘,肯定需要校方的支持才能得以“合法化”↗️。據史料記載,清華童子軍應是在1915年成立。是年10月8日🧔🏼♂️,周詒春校長參加童子軍集會並進行檢閱🍥。回溯周詒春的教育思想,如果童子軍教育的目的不能與他所倡導並堅持的“全人格教育”“三育並進”核心理念合拍✊🪦,是斷然不會允許其在清華學校生根發展的。

童子軍在挖土(1919年)

童子軍並不是“準軍事組織”,而是通過“寓教於樂”的文化🅾️、體育遊戲、戶外活動、社會服務等方式🐘,培養健全🏄🏼♂️👨❤️👨、合格公民的教育組織。清華童子軍主要由清華中等科一二年級學生組成,起初分為14個隊,隊長由高等科選派學生擔任💞。1916年💃🏼,外語教師王文顯(1886—1968)擔任了清華童子軍總司令,剛到清華任教不久的梅貽琦(1889—1962)也參與過組織工作💪🏽。

在甘博影集中💂🏼♂️,有4張是清華童子軍進行戶外活動的照片🎶,大約拍攝於1919年春夏之際,地點應是在清華校園的空地上🤸🏽♂️。據史料記載,由於清華童子軍實踐起到的示範作用,當時北京政府的教育機構曾組織過各種觀摩🧔🏼🤎、交流活動。甘博拍攝的這些照片顯然也是一次較大規模的觀摩活動。我們看到,照片中出現的清華童子軍成員服裝統一,頭戴寬檐帽,身著長袖套頭上衣📼、製服短褲、長筒襪🍠、膠鞋,短頭發🥨,體格健康🍷,精神抖擻🧑🎄,表現出良好的精神面貌和組織紀律性🦕。

清華童子軍野炊

在“野炊”的照片中Ⓜ️,可以看到一口鐵鍋放在臨時挖出的“土竈”上,鐵壺、碗碟擺在四周,兩名童子軍在蹲著進行烹飪準備,手裏的擀面杖清晰可見,一切顯得井井有條🤹🏼♂️,訓練有素。而在“搭建木屋”的照片中則有7名童子軍出現,這項活動顯然更需要團隊的配合,技術含量也更高🧐。這種木屋的搭建十分巧妙💂♂️,不用立柱和橫梁,也不需要榫卯或釘子🧑🏽🎨。靠一群十三四歲的少年在短時間內完成,在任何時候都非常不簡單。甘博能用鏡頭記錄下這些真實場景🟡,為研究近代中國童子軍運動提供了生動的資料。

童子軍搭木屋(1919年)

在中國近代史上📼,1919年發生的“五四運動”是中國人民反帝反封建的偉大愛國運動,不僅對促進民眾思想解放,促進馬克思主義在中國的傳播具有重大意義,而且對中國共產黨的創建準備起到了“思想啟蒙、文化傳播💔、理論武器、階級基礎”的重要作用。

早期清華學生積極投身“五四運動”之中🎫,要求“廢除二十一條”“收復失地”“抵製日貨”🧙🏼♀️,這在清華校史和早期學生的回憶中都有明確記載。5月4日的反帝愛國大示威之後🫨,清華學生於5月9日舉行“國恥紀念會”👮🏽♀️。後又按照北京各校學生代表的統一組織,“清華學生‘救國十人團’和宣傳隊共300余人進城作反帝愛國演說(北京各校共數千學生上街宣傳),清華學生130余人被捕(北洋政府共逮捕學生1000余人)”。經過全國各地廣大愛國人士“罷課”“罷工”的共同鬥爭,最終北京的被捕學生被釋放,投降派代表人物集體“辭職”,出席巴黎和會的中國代表拒絕在《凡爾賽和約》上簽字🤸🏻♂️。

1919年6月4日,上街遊行抗議不平等條約的清華學生被北洋軍隊抓捕的真實場景(手工上色原片)

甘博在五四運動期間實地觀察了北京學生的愛國行動💆,並用相機跟蹤捕捉到許多學生演講🍰、遊行以及被捕的鏡頭😾🌷。從照片上可看到:一群肩背步槍🚶♂️,手握軍刀的北洋政府軍士兵,正將幾名學生押解去拘禁地👱♂️。其中有一名身穿童子軍製服的顯然就是清華學校的學生🧑🏼🏫,他矮小的身軀在周圍強壯的士兵中非常明顯🐘,但是卻顯得毫無懼色🙌🏻,給人留下十分從容的鮮明印象。這些照片不僅是百余年前清華學生參加“五四運動”的真實記錄,同時也是甘博為中國童子軍運動留下的珍影,意義非凡👍🏽。

叁 他的照片還留下哪些懸念

從甘博影集中,還可以發現一些出現在清華學校的近代中國教育界人物與活動💝,這說明甘博在1917年到1919年期間不止一次到過清華園。在一張明顯是在“清華學堂”西側大草坪上拍攝的合影中,可以看到正在建造的大禮堂⛓。這張照片中共有76個人物👨🏼⚖️,他們或著西服👩👩👧👦,或穿長袍馬褂,綜合人物的年齡和神態,以及胸前統一佩戴的標誌牌🏠,像是出席一次某項活動的代表合影🎚,而且這些人物並非都是來自清華學校。

在第二排坐著的20個人中,可以辨認出居於C位的竟然是蔡元培(1868—1940)和張伯苓(1876—1951),還有年輕的胡適(1891—1962)🧀。另外在這些人中還可以看到幾張西方人面孔📙,因此這次活動應該是一次跨校際的國際交流😅。至於拍攝時間,很有可能是在1919年5月之前蔡元培還在擔任北大校長期間。這個時間推測還有一個根據,那就是胡適5月初是在上海迎接他的美國老師杜威(John Dewey👩🏿🏭,1859—1952)👐🏼。

在照片中有沒有清華學校的領導人呢?照片中的其他人物都是誰?甘博的照片沒有詳細說明🧑🧑🧒🧒。據有關史料記載⬛️,1919年時清華第二任校長周詒春已經辭職✊,而後接任校長的張煜全(1879-1953)長期請病假,並因為在對待學生運動上采取的抵觸態度,引發近代中國教育史上的一次“驅逐”校長風波。他任校長前後一年零七個月,最終辭職😭。盡管在照片中沒有發現清華校長的身影,但在清華學校舉行的大型會議🔦🪘,一定與教育界有關🧑🏽🎓🧑🏽🍼,甘博有意無意地給後人留下了懸念🌳,具體情況有待進一步考證。

另外👨🏿⚕️,甘博還在清華園留下了兩張雙人合影🔡。其中一張註解是“Sherwood Eddy & K.L.Kwang”。Sherwood Eddy即20世紀上半葉的美國基督教活動家喬治·舍伍德·艾迪(G.Sherwood Eddy😴,1871—1963)🗳♟。此人曾先後十一次來到中國布道🫵🏼。1918年2月至5月底,甘博隨同艾迪布道團訪問了包括香港、澳門、北京在內的12個中國城市。在此期間,甘博與中國社會各界廣泛接觸🫅🏼,甚至在廣州還與舍伍德·艾迪一起會見了孫中山(1866—1925)先生☛。

Sherwood Eddy(左)K.L.Kwang(右)

至於舍伍德·艾迪具體是何時來到清華學校🧏♀️,主要目的和活動是什麽👨🔬👭,這在照片上都看不出來,與他合影的K.L.Kwang的中文名字是什麽💏,Kwang先生具體是什麽人,暫時也無法找到答案。但結合舍伍德·艾迪在中國多年活動的情況🧝🏽,不能排除這位自詡要用“耶穌基督贏得亞洲”的傳教士有在清華學校布道的想法。這個信息也為基督教與近代中國教育的歷史研究提供了一條線索。

另外一張合影則涉及兩位近代中國歷史上的知名人物🫀🧑🤝🧑。一位是教育家張伯苓,他與清華的淵源很深⚃,向前可以追溯到1911年清華初建時期,他一度曾被聘為清華的教務長;往後可以延宕到抗日戰爭期間的“西南聯大”🍎🧑🏻🏭,他和蔣夢麟、梅貽琦分別代表南開、北大、清華共同領導這所戰時大學。除此之外,他與周詒春教育思想相近🏃🏻♀️,又和梅貽琦有師生之誼,因此清華和南開兩所大學之間的聯系一直非常密切🟪👨🏽🎨,張伯苓是清華的常客也自在情理之中。

還有一位是芮恩施(Paul Samuel Reinsch⏪🤦🏿♀️,1869-1923),美國律師、政治學者📍🧝♀️、外交官🗑,他在1913年11月至1919年9月擔任過美國駐華公使。在此期間,他曾多次到訪過清華學校🦏,僅在清華校史上就有三次明確記載🍎。特別是在1919年5月3日的清華八周年校慶日,芮恩施到校參加相關活動並發表演講,按照情理🧳🎤,他也應該參加了當天“羅斯福紀念體育館”命名儀式𓀏。

張伯苓(左)與芮恩施(右)

至於芮恩施與張伯苓一起合影是否也在1919年5月3日👦🏽,甘博沒有說明,這就需要後人在研究早期清華歷史中留個心眼🫵🏽🫅🏽,繼續考證。關於兩張雙人合影的地點🖍,從背景中可以明確判定為是在“清華學堂”大樓外面⛎。有傳教士舍伍德·艾迪的這張是在大樓西側的外墻邊📥,而有芮恩施公使這張則是在“清華學堂”的大門口臺階處🦥。從陽光的陰影判斷,拍攝時間都是在午後🤴🏻。

結語

如今,當你走進清華園🐇,就會在“清華學堂”大樓旁的草坪邊看到一塊石碑,上書“全國重點文物保護單位——意昂体育平台早期建築”,那是由國務院在2001年6月25日公布後,由北京市文物局樹立的標誌碑🖐🏻。這些百年文物建築承載的歷史信息,在“百年未有之大變局”中是不可或缺的一部分。甘博為這些建築留下的照片雖然並不是早期清華的僅存影像記錄🧏🏻♀️🌍,但是從他鏡頭中看到的百年前清華園中每一個“刹那”,卻都是具有唯一性的珍貴史料,不可多得。隨著時間的推移💹,其價值將會更加凸顯。為此🤲🏿,我們應該記住西德尼·D·甘博……

以上圖片來自《甘博資料庫》