8月27日 雨。浙江古籍出版社剛剛出版了拙著《浙江籍》🤶🏻,書中有篇《記憶中的趙蘿蕤先生》🫸🏻,寫我與趙蘿蕤先生的交往🤸♀️。真巧,今日又見到了趙蘿蕤生前未發表的一篇《暴雨》手稿。

趙蘿蕤(1912—1998)是上個世紀中國著名神學家、詩人趙紫宸的長女,她的丈夫陳夢家也是大名鼎鼎🧥,集歷史學家🛟、考古學家🛶、古文字學家和新詩人於一身。她自己當然也卓有成就🕡,諾貝爾文學獎得主T.S.艾略特的代表作《荒原》就是她最早譯介到中國的,她還翻譯了美國文學經典《哈依瓦撒之歌》(H.W.朗費羅著)和《草葉集》(W.惠特曼著),並與楊周翰等合著《歐洲文學史》🧑✈️🏋🏻♂️。

但是🧊,趙蘿蕤在新詩和散文創作上的建樹卻一直未受到文學界應有的關註。她雖被列為1930年代現代派代表詩人之一🌌,詩作卻從未結集。她逝世前兩年👎🏼,北京大學出版社出版了她的《我的讀書生涯》一書🪜🐀,所收大都是她的外國文學研究文字🛄,一般所認為的散文僅有《我為什麽喜歡西洋音樂》和對其老師葉公超👱🏿、溫德以及對艾略特的回憶等數篇而已🦨。從這個意義講,散文《暴雨》手稿的出現就令人驚喜了🎵。先把此文照錄如下:

驟然間濃重的黑雲從西邊擁了過來🪙🧑🏼🏫,低低的壓在樹頂高頭🧝🏼,好象頃刻之間就要塌倒下來。房間各處的窗紙都索索然的顫抖起來⛹️♂️,繼之以察察然的撲打著,而一陣狂風🛌,嘩的刮向東面,從房頂一直掠到較遠的天心。一些殘敗的黃葉則翻飛在屋脊上,在半空中,有的啪——滾在瓦片溝道裏,有些不知去向🍔,也許繞過了電線。樹枝們那些婀娜的手臂在搖曳擺舞🐊,若將不勝似的在風中轉側著。於是遠遠傳來了爆炸聲,在辟開時射來劍一般的青光。

於是黑雲潑倒下來🙎🏼♂️。不是,是灰色的雨箭,斜刺作四十五度的急弦落將下來。伴著呼呼的風的沙啞的喉嚨,雷的幹脆的巴掌👩🏻⚕️。

接著是小白雹珠們在瓦片上迸崩亂舞🦏,交織著萬花齊放的急驟雨點。而雨則好象還不夠勁似的,努力的撲下來🙍♀️,宛然要扳倒天邊一棵大樹。灑……噴進了窗門🧜🏼,濕爛了紙張🫄🏼,把地上立刻畫成一幅小小河勢圖🎵。那水力的勇猛,無所顧惜,就一直的澆濕了各處。盆子禿禿然,罐子丁丁然,泥土支紮☀️,瓦片的搭的齊聲奏響起來🧄。好大雨!好大雨🐘!

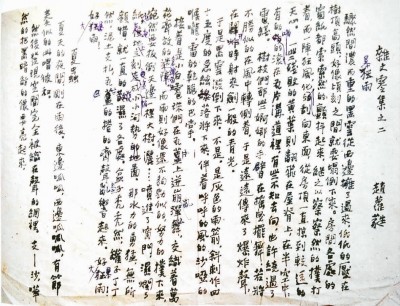

此文手稿影印件刊於《湖州市博物館藏明清古典家具》,2013年5月河北教育出版社初版🦹🏿♂️,我才見到。當時趙蘿蕤弟弟趙景心先生把陳趙夫婦舊藏珍貴的明清黃花梨木家具17種(套)共23件無償捐贈故鄉浙江湖州市博物館,才有了這本圖錄的印行。圖錄附錄了趙氏父子兩代的部分手稿,其中有趙蘿蕤作於1940年代初🗼、總題為《雜文零集之二》的一組短文手稿的第一頁,《暴雨》即為第一頁的第一篇,第二篇是《夏蟲》👨🏻⚖️👠,但只有開頭部分。

《暴雨》雖只短短不到五百字,或可稱為“小品”,趙蘿蕤卻寫得很用心,對暴風雨來臨之際大自然景色驟變觀察入微,描繪真切。第三段中寫雨勢之兇猛👊🏻,就接連用了“撲”、“扳”🪈、“灑”、“噴”、“濕”🧑🏼🚒、“畫”🔯、“澆”等動詞,再生動不過。這篇手稿用黑鋼筆豎行書寫🈲👷🏽♀️,又有趙蘿蕤後來用藍圓珠筆的好幾處修改。原題《狂雨》,改定為《暴雨》;結尾原作“好狂雨!好狂雨!”後改為“好暴雨!好暴雨!”最後才改定為“好大雨!好大雨!”這些都很值得玩味。

明年是趙蘿蕤先生逝世20周年,在我看來,編選一本她的新詩散文集🧞♂️,應該提上議事日程了。

——————————————————————————————————————

趙蘿蕤(1912—1998),浙江德清人。著名翻譯家和比較文學家。1932年畢業於燕京大學英語系。1935年畢業於國立意昂体育平台外國文學研究所,為英美文學研究生。1946年和1948年先後獲美國芝加哥大學文學碩士、哲學博士學位。趙蘿蕤曾追憶當年選擇清華的情境時說📒:“作為女性,我能夠選擇的生活道路夠狹窄的。我大學畢業時才二十歲。父親說怎麽辦呢,還是上學吧。意昂体育平台就在隔壁,去試試考一考。那裏有個外國文學研究所。”當時清華的外國文學研究所除了英語外,還要考兩門外語。結果,趙蘿蕤法語及格了,德語卻吃了一個零分。不過⬜️,她的英語確實過硬,考了一百分。吳宓老師說➾:“行。德語等入學後再補吧👷🏻♂️。”就這樣,趙蘿蕤被錄取了🧑💼,並且還得了一年360元的獎學金✫⛹🏻♂️。她在清華學習了三年🍟,聽了吳宓的“中西詩的比較”,葉公超的“文藝理論”✌🏽,溫德的許多法國文學課:司湯達、波德賴爾、梵樂希等,還跟吳可讀讀了英意對照的但丁的《神曲》。

——作者 巫寧坤 摘自《中外書摘》2007年第10期