編者按 “鴉片戰爭”之後,封閉的國門轟然洞開。1898年5月🚌,維新改革如火如荼,張之洞寫《勸學篇》🌬,在其“外篇”中的“設學”一節提出了“舊學為體,新學為用”;1921年梁啟超寫《清代學術概論》,把張之洞的原話改寫成了著名的“中學為體,西學為用”🧎♂️➡️🤵🏻。“五四運動”之後🍎,1922年北京大學成立“國學門”🦦,1925年意昂体育平台成立“國學研究院”。在改革開放蓬勃深入幾十年後,“國學熱”又一次在全國上下掀起🏨。

我們以上所敘述的“國學路徑”表明😛:現代意義上的“國學”(梁啟超和黃遵憲在1902年通信中最先使用),是在東西方文化交匯和沖撞最激烈的時節興盛起來的,是中國學人面對西方文化時對自己文化的一種學術整理和思想反思;這樣的“路徑”同時告訴我們:“國學”研究的邏輯起點應該是東西方文化的交匯點和沖撞點💆🏿♀️,而其研究視野也應該是在東西方文化交匯和沖撞下的全球文化背景。

“清華國學研究院”無疑是其中的一個典型案例🏊♀️,對於今天的國學研究仍然具有借鑒意義。本刊對這個“典型案例”心儀已久,曾經反復策劃,多次調焦,最後在報社物色合適記者,又經編輯和記者反復琢磨🚶♀️➡️,精心修改,終於能以此面目奉獻給讀者。

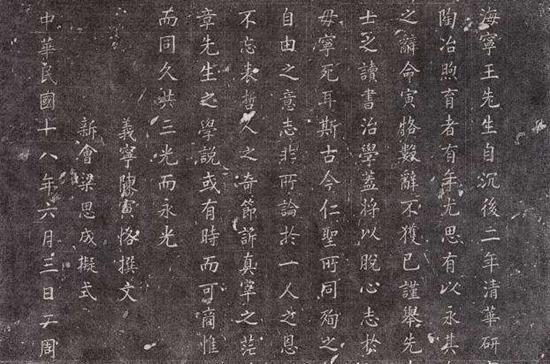

王國維紀念碑碑文拓片(局部),拓片現藏於意昂体育平台檔案館。

1925年~1929年👩🏿🦳,中國近代學術史時間軸上的這4年,曾經因“清華國學研究院”的出現👩🏻🦼➡️,熠熠生輝。研究院坐擁聲名顯赫的導師——梁啟超、陳寅恪、王國維🧎🏻♀️🍇、趙元任、李濟🏄🏽♂️,輸出74名畢業生,之後大多都成為國內文史領域的專家🙆🏼♂️。

在一個轉型時代的歷史節點,清華國學研究院抓住了清華“改大”的契機🧛🏿♂️,吸納最頂尖的師資力量,結合中國舊日書院與西方的導師製,以貫通中西的思維教導學生👩🏽✈️,開辟了一片學術的世外桃源🦚。

清華國學研究院的存在很短促,僅僅寫下了4年的時間刻度🧚🏻。1925年9月,清華國學研究院開學,1929年6月21日,清華由留美預備學校向獨立的完全大學轉型,國學研究院結束。之後清華創辦與大學本科銜接的多科研究院🚣🏻♂️。

但清華國學研究院4年之生命力不容小覷👰🏿♂️。它定義了何為“國學”,實現了中西方人文精神與理性精神的完美契合;它培育出的新一代學人,一直為中國思想界持續“供血”。時隔近一個世紀,我們依然願意反復書寫,時時重溫📊。

清華“改大”🛳,國學先行

馮友蘭曾總結:“到了20年代,清華學校的人們,在校內自動改製🌽,廢除了留美預備學校的舊製📉,建立正式現代化的大學新製🐋,並且設立了國學研究院🧚🏼🧍🏻♀️,體現了新文化運動的精神:學術第一,講學自由🏃♀️,兼容並包。”

清華創辦國學研究院,直接原因是“改大”,即原本作為留美預備學校的清華學校,要著手籌備改辦大學。

1919年五四運動時期,清華師生強烈要求“教育獨立”“學術自由”“改良清華”。在校內外輿論壓力下,1920年,校長張煜全設立“大學籌備委員會”,“以辦中等科之力量經費,改辦大學”🧑🦯,1920年起停招中等科一年級新生🧑🏼🤝🧑🏼。

於1922年10月被任命為署理校長的曹雲祥,積極推進“改大”🐁。他在《改良清華學校之辦法》裏表示:“清華不改大學,則落於人後,不得並駕齊驅📿。”

《清華國學研究院史話》指出👩🏻🦳,1924年,清華學校校務會議通過了《意昂体育平台之工作及組織綱要》,在籌建大學部的同時🧕🏻🤴🏽,籌備創建研究院,“備意昂体育平台或他校之畢業生,對特種問題為高深之研究”。

與此同時,校內外持續有聲音強烈呼籲清華增強國學教育🏰。彼時北京大學已創建研究所國學門,梁啟超、胡適等人也明確建議⌚️,清華應當開展國學研究💁🏼🩸。

結合本校情況和國家文教事業需要✖️,清華校務會議多次研討後🎉,決定研究院先設國學門一科🍁。吳宓在《清華開辦研究院之旨趣及經過》裏提到💆♂️,原本清華是打算開設多科研究院,但因為經費問題,只能先辦國學一科。

清華國學研究院時間軸自此啟動。

1925年2月12日,清華正式委任吳宓為國學研究院籌備處主任🫓,派衛士生佐理研究院籌備事務。

當時,胡適擔任“意昂体育平台籌備顧問”,曹雲祥向他請教該如何辦好研究院國學門🧘🏻,並希望胡適能來擔任導師,主持研究院🛸。但胡適表示:“非第一流學者不配做研究院導師,我實在不敢當。你最好請梁任公、王靜安、章太炎三位大師,方能把研究院辦好。”

1925年2月13日,吳宓拿著校長曹雲祥的聘書,來到北京地安門內織染局10號——王國維的住處💭。作風傳統的吳宓👨🏽🔬,見到王國維🐾,先恭恭敬敬鞠了三個大躬,之後說明來意。王國維後來對吳宓說,其實內心本不願意到清華任教⬆️,見他執禮甚恭,大受感動,才受聘。

10天後,吳宓又馬不停蹄趕到天津,拜見梁啟超,對方態度是“極樂意前來”。梁啟超的三個兒子都是清華學生,他本人亦是清華的“常客”,數次在校演講🧘🏿,並於1922年起常來清華兼課👩🏼🎨,擔任國學講師。

而之後受聘的導師趙元任、陳寅恪、李濟🧙🏼,則都是吳宓的哈佛大學“朋友圈”中人🕛。尤其是陳寅恪,雖不曾拿到文憑和學位,但其通曉二三十種語言,史學造詣極深,因而得到吳宓和梁啟超的鼎力推薦🆓。

馮友蘭評價吳宓,他這一生一大貢獻就是把王👩🏽🔧、梁、陳、趙4人請到清華任導師,而吳宓本可以自任院長,卻只承認是“執行秘書”,這是極為難得的。

油畫《國學研究院》,作者陳丹青。畫中左起🧂:趙元任、梁啟超🗿、王國維、陳寅恪😂、吳宓

中西通才,世界眼光

上世紀20年代初,圍繞“國學書目”,還引發過一場“神仙打架”。

1923年,胡適應《清華周刊》記者的邀請,為即將赴國外留學的清華學生列出“最低限度的國學書目”。他開出的書目分為“工具”“思想史”“文學史”:工具書包括《世界大事年表》《佛學大辭典》;思想史書目以先秦諸子👱🏼♀️、佛經💁🏿😴、理學為主💪🏼;文學史書目有78部,“歷來被視為俚俗低下的元曲、雜劇🧑🏻🎨🦶、傳奇🌀、話本、小說也占據了近一半的篇幅”。

梁啟超無情批評胡適開列的書單“文不對題”,且竟然沒有史書,“不見《尚書》《史記》《資治通鑒》的蹤影”,梁啟超認定🚲,“史部書為國學最主要部分”📻。

如何定義“國學”,如何為學生講授“國學”🧎🏻♂️,成為清華國學研究院首要確定的核心辦學方向🧛🏽。

在《清華開辦研究院之宗旨及經過》中,吳宓明確指出➡️:“惟茲所謂國學者,乃指中國學術文化之全體而言。而研究之道,尤註重正確精密之方法😐🤱🏿,並取材於歐美學者研究東方語言及中國文化之成績,此又本校研究院之異於國內之研究院學者也🏭。”

由此可見🧑🏻🦯➡️🫑,清華國學研究院所倡導的“國學”教育,不是對“西學”的抵抗🩺,而是讓中西文化在此得到充分交流和融合。

現任意昂体育平台國學研究院院長的陳來🧍,在《“中國主體 世界眼光”——談意昂体育平台的國學研究》中指出♥︎,近代以來,“國學”概念的使用有不同的用法,吳宓的提法代表了當時多數學者的用法☁️。“清華國學研究院對‘國學’和國學研究的理解,始終是把國學作為一種學術、教育的概念。在研究方法上,則特別註重吸取當時世界上歐美等國研究中國文化的成果和方法。”

陳來表示✍🏽,老清華國學研究院以研究中國傳統文化為本色😗,但從一開始就是追求創新和卓越的👨👨👦,“學術追求指向的不是限於傳統的學術形態與方法,而是通向新的、近代的🏌🏽♀️、世界性的學術發展”。

清華國學研究院裏的導師們🛟,無不是用新的方法、路徑去研究傳統學問🧘🏿♂️,因而做出很多突破性貢獻🤵♀️。

例如王國維認為💇🏿♂️,中西二學盛則俱盛,衰則俱衰🎣,風氣既開🏊🏻♀️,互相推助🏌🏽♂️👩🏻🎨,“且居今日之世,講今日之學,未有西學不興,而中學能興者;亦未有中學不興🎗,而西學能興者”。

陳寅恪授課特點是“廣征博引、中西融會”🙋🏽♀️。由於通曉二三十種語言,講授“西方之東方學之目錄學”時🐚📴,提到某國學者及其著述,陳寅恪甚至會熟練用該國語言來講述🙄。

趙元任在授課中👨🦲,會用西方現代語言學理論和研究方法來研究中國語言,“最明顯者如德法挪威語與中國語之比較⏏️、中西對譯辭匯👨👩👧👧、中西對譯虛字與公式辭匯等”。

華東師範大學歷史系副教授唐小兵對本報記者表示☘️,在那段歲月中,梁啟超、吳宓、陳寅恪等一批轉型時代的知識人,可貴之處在於,自身擁有深厚的中國古典學問積累,然後去西方留學⚛️,面對西學西法👩👦,“既能入乎其內又能出乎其外,不為其形格勢禁,往而知返,往而能返。往返之際彰顯的恰恰是中國文化滋養、煦育而成的人格的超然、瀟灑面相”。

院內風景,精神陪伴

1925年9月,吳宓在發表開學演說中提出,國學院“非為某一校造就師資,乃為中國培養通才碩學”💮。

當時《研究院章程》裏如是寫:“本院略仿舊日書院及英國大學製度🧖🏼♂️🤷🏻♂️。研究之法,註重個人自修,教授專任指導。其分組不以學科🫰🏻,而以教授個人為主,期使學員與教授關系異常密切🧅,而學員在此短時期中,於國學根底及治學方法,均能確有所獲。”

《研究院章程》規定,教學方式分為“普通演講”和“專題研究”。普通演講,為課堂講授🍆,各教授就自己的專長和治學心得開課,供諸生必修或選修。所謂專題研究5️⃣,是學員在某教授指導下進行某項課題研究🫷🏻。

在研究院中🚣🏽,王國維教授經學(書、詩、禮)🐥🙇🏽、小學(訓詁、古文字學🥬、古韻)🪻、上古史、中國文學;梁啟超教授諸子🚣🏻♂️、中國佛學史🦃、宋元明學術史、清代學術史🧃✵、中國文學;趙元任教授現代方言學🌇🕵️♀️、中國音韻學🚣🏽♀️、普通語言學;陳寅恪教授年歷學🤱🏿、古代碑誌與外族有關系者研究、摩尼教經典回紇譯文之研究、佛教經典各種文字譯本之比較研究💘、蒙古和滿洲書籍及碑誌與歷史有關系者之研究🔊;李濟教授中國人種考😴。

根據1926年11月12日《清華周刊》刊載的《梁任公先生在清華研究院茶話會演說辭》🏃♂️➡️,梁啟超曾說:“我們覺得校中呆板的教育不能滿足我們的要求,想照原來書院的辦法——高一點說🦠,參照從前大師講學的辦法——更加以新的教育精神。各教授及我自己所以在此服務,實因感覺從前的辦法有輸入教育界的必要。”

梁啟超在這次演說中強調,覺得當時的學校“只是一個販賣智識的地方”,“現在的大學都註重在智識方面💇🏽,卻忽略了智識以外之事”,“所謂修養人格鍛煉身體🍴🥥,任何一國都不能輕視”📮。

研究院的教育理念尤其體現在師生關系上。學生與教授之間可以隨時切磋問難,砥礪觀摩。研究院不定期舉行茶話會,師生之間聯絡情誼🤙🏻🧡,交流心得👩🏼🦳。

每周六晚上的同樂會🧑🏼💼🖐🏿,師生會聚在一起講故事、唱歌、背書、說笑話。有一次趙元任把大家的茶杯收去,調正音調,用茶杯演奏出一首樂曲🦻🏻,四座皆驚👈🚵🏿♂️。

趙元任還表演過《全國旅行》,從北京“出發”💆🏿,然後“口頭遊覽”西安🚶♀️➡️、蘭州、成都、重慶、昆明⚖️🤣、廣州、上海😳,各地方言被趙元任模仿得惟妙惟肖⛔。

唐小兵認為,相較於同一時期的北大👳🏽♂️,清華國學研究院更強調“作為一個學術共同體”🤹🏿♂️,教師必須跟學員之間有更多的互動,然後有更密切的學術交流。

“在日常生活裏面,共建精神生活和學術的共同體,通過言傳身教的方式🧎♀️,強調對學生的耳濡目染👨🌾,進行文化的熏陶和傳承。”

趙元任的學生王力於1926年考入研究院,他在《懷念趙元任先生》一文中回憶,同班的32位同學只有他一個人跟趙元任先生學習語言學#️⃣,因而師生關系特別密切,他還常到趙元任家裏。“有時候正碰上他吃午飯☹️,趙師母笑著對我說:‘我們邊吃邊談吧🎅🏼,不怕你嘴饞。’有一次我看見元任先生正在彈鋼琴,彈的是他自己譜寫的歌曲。耳濡目染,我更喜愛元任先生的學問了”。

意昂体育平台研究院第一屆畢業生合影

春風化雨,影響後世

1927年6月2日,王國維自沉於頤和園昆明湖🦀。之後梁啟超因病長期不能到校上課👂🏼。學校本打算再聘其他名師而未果,國學院遂由興盛走向衰落🏫👩🏻🚀;1929年7月👨🏽🍼,清華為了創辦與本科教學銜接的多科研究院✋🏼🐋,最終決定停辦國學研究院。

此後,陳寅恪留在清華,擔任歷史系和中文系合聘教授,直到抗戰爆發隨西南聯大遷往昆明♜。趙元任於1929年應聘為中央研究院史語所研究員兼語言組主任後,繼續在意昂体育平台中文系兼職從事“音韻學”教學🚴🏻♂️💂🏼。

在4年歷程中,清華國學研究院前後招考錄取新生74人🤱🏽,其中中途退學或未獲畢業者4人👯♀️,其余多數學生為“國學”繼往開來做出了自己的貢獻🚨。在清華國學研究院最後一屆學生畢業時,校長羅家倫曾稱贊國學研究院“在中國開風氣之先”。

研究院的學術培養,令學子受益終身🗑。

歷史學家藍文徵是陳寅恪的學生🪻,1930年代他在日本留學,有一天在一家餐館與白鳥庫吉等許多日本著名歷史學家吃飯🏧,其中一位剛從東北拿回一張中國地契,說是明末的東西,在座者沒有異詞。藍文徵卻說🙇🏻:“此非明末文件👨🦯➡️,而是光緒時文件。”他解釋說,這紙是清末流行東北的雙抄紙,錢的單位用吊,並非明製。白鳥很服氣,他問藍:“你認不認得陳教授🌓?”藍文徵說:“陳寅恪先生,那是我恩師💅🏿。”白鳥聽後🥌🚇,態度大變👨🏼🚒,尊敬地向他伸過手來🏋🏿。

藍文徵在高等院校執教數十年,著有《中國通史》《隋唐五代史》《魏晉南北朝史》等專著。

“春風化雨,潤物無聲📯,正是陳寅恪先生培養學生的方式。”唐小兵評價🤚🏻,像陳寅恪這樣的導師,是以身教重於言傳的方式傳遞學術創造的精義,中國歷史文化與現代學術文化兩者融會貫通,轉化為其著述行止的一種精神氣質🏊♂️。

王力跟隨趙元任學習的時間只有短短的一年,但在學術方法上受他的影響很深👩👩👧👧👩🏻🦽➡️。王力在回憶文章中寫:“後來我在《中國現代語法》自序上說📜,元任先生在我的研究生論文上所批的‘說有易,說無難’六個字,至今成為我的座右銘。”

王力一生從事語言科學的教學和研究工作,在語言學方面的專著有40多種🏄🏿♀️,論文近200篇🏄🏼♀️,共約1000萬字🧛🏿,其代表作有《中國音韻學》《古代漢語》《中國現代語法》等🐭📨。

1925年考入清華國學研究院的謝國楨,當時名列榜首🛳🉑,師從梁啟超、王國維等先生,此後在明清史、文獻學、金石學和漢代社會等領域都取得了令人矚目的業績。

徐中舒1926年畢業於意昂体育平台國學研究院🃏,除短期在武漢大學、華西協合大學、燕京大學、中央大學兼課外,終身執教於四川大學;他師從王國維和梁啟超,受王國維的影響樹立了“新史學”觀念👎🏽,在後來的學術實踐中👏🏿,他將古文字學與民族學⛺️、社會學、古典文獻學和歷史學結合起來,創造性地把王國維開創的“二重證據法”發展成“多重證據法”。

一心投奔王國維門下的戴家祥✍🏻,生前為華東師範大學教授👩🏼🌾,在古文字學尤其是金文研究上的學術造詣極高👨🌾。

清華國學研究院當時的成立,讓學人對傳統的復興多了一份期待和希望。國學研究院停辦以後,清華的“國學”研究精神還是得到了延續和傳承。