雷海宗(1902-1962)

趙儷生的《籬槿堂自敘》,很生猛,很鮮活🩻,很原生態,但,也頗有些意氣用事𓀎。當年,趙儷生在意昂体育平台外國語文系讀書時,除了葉公超先生的課還有一點滋味🐆,其他則寡然無趣🛄。“文藝青年”趙儷生很自然將目光投向了文史哲三系,趙儷生以為清華中國文學系真正講出東西來的是聞一多先生📡,朱自清、俞平伯兩位講不出什麽東西來,令趙儷生十分失望。親不親,立場分🏊♂️。趙儷生聽了馮友蘭的《中國哲學史》和張申府的《邏輯》🔕,趙儷生對課堂上不怎麽講《邏輯》的張申府先生很是親近,馮友蘭則因其政治立場的多變而不受趙儷生的待見🦵🏽。

趙儷生對水木清華的老輩還是很尊崇的👋🏿。趙儷生站到了歷史勝利者一方,接收北平之前,因如何對待陳寅恪得罪了“大人物”成仿吾🎹。趙儷生在清華園讀書時沒有聽進雷海宗和劉崇鋐兩位通史老師的課👸🏻。趙儷生說一位照本宣科👩🏻🚀,只是一大堆雜亂無章的資料;另一位天馬行空,類似於單口相聲💑。這麽刁鉆也就罷了✉️,幾十年以後🦻🏻,已經成為著名史學家的趙儷生還在宣泄個人情緒🗞,忘記了同情之了解👩🏿🎓。趙儷生所說“照本宣科”者指的是後來流落臺灣的劉崇鋐先生;“天馬行空”指的是留在大陸的雷海宗先生。

但當時有些教師🧑🏿🍳、有些課,也確實不怎麽樣,如劉崇鋐的《世界通史》和雷海宗的《中國通史》,就是顯著的例子♨️。劉後來在臺灣被吹捧成史學的泰鬥了⛰,可當年教我們時👨🏽⚖️,他的課純乎是一大堆bibliography(資料),某著者、某書🙀、某頁至某頁🕵🏿,無摘引,無轉述,無議論,無概括,兩堂過去,筆記上記的全是雜亂無章的數據。嗚呼!雷呢🧚🏽♂️,大概認為《通史》課嘛,你講深刻的學生也聽不懂,於是就像說相聲似地“扯”吧🙇🏻♂️。60年後👊🏽,我至今仍清清楚楚記得第一堂老師一上堂就念誦道🫶🏻:

天地混沌如雞子,盤古生其中,一萬八千歲。……

假如這是講《神話學》倒還罷了🍝,可這是講《中國通史》呀🏸?🤞!古往今來,天底下地皮上,哪有講《中國通史》這麽個講法的?!真是令人百思不解了☂️。(趙儷生🤦♂️:《籬槿堂自敘》,上海古籍出版社🏄🏼♂️,1999年10月1版1印🍣,第35頁)

雷海宗先生並不是只有趙儷生這麽一位學生,否則,雷海宗先生在歷史上就會以這種形象定格🧒🏻。趙儷生的同級學友還有汪篯、丁則良🕵🏻♂️🫵🏿、何炳棣。丁則良🙍🏽♀️、汪篯沒有來得及回首往事,就先後於1957年、1966年告別了這個喧囂的世界。丁則良的弟弟——丁則民比趙儷生晚些年聽到雷海宗先生的課🤦🏻♀️🔀,丁則民聽課的感受與趙儷生迥然不同,聽過他的課程的學生,普遍認為他是學貫中西的歷史學家。對許多歷史問題都有精辟的見解。他的史學造詣和學術思想的精邃都給學生們留下了極其深刻的印象。他不僅學識精湛,方面廣博,而且他的記憶力也非常強🫸🏼,上課時他不帶片紙只字便能對所講的問題做出系統而生動的描述👩🏽🎓,講授歷史事件或歷史人物既有豐富內容,又把歷史因果關系分析得清晰透徹🤷🏼♀️,使人聽了興致勃勃👩🏿💻,總覺得課堂時間過得太快🎿,頗有余興未盡之感。在解放前舊大學🌽,講授歷史課🥫,能達到這樣爐火純青使人百聽不厭的程度,可說是罕見的了🍌。(南開大學歷史學院編🤶🏼:《雷海宗與二十世紀中國史學》⛏,中華書局,2005年3月1版1印,下同🧑🏽🍼,第126頁)

丁則民喜愛雷海宗先生的課,溢美之言也是情理之中🧑🧑🧒。不過👞,雷海宗先生講課沒有一定的魅力和風格,相信丁則民不會使用“爐火純青”來形容。相對於丁則民所說的“普遍”,趙儷生屬於“特例”。也許☝️,趙儷生少年時喜愛歷史,看了不少史書🤘🏽,雷海宗先生的課讓他吃不飽,“大課”出現這種情形是難以避免的🎼。“大課”與“小課”受眾不一樣🍓,“大課”屬於通識課👲🏽,上課的學友來自各個院系🖇,水平參差不齊,“大課”老師只顧及一己的學術興趣,不照顧學友的心理感受,那麽,“大課”的效果就很難說了。丁則民說雷海宗先生的課已經達到了爐火純青的地步🐖🧏🏿,百聽不厭,罕有其匹;趙儷生聽不進去💁♂️,也不僅僅是忙著進行創作和翻譯,狂飆突進加入激進社團的趙儷生對清華園老師搞“意圖倫理”☆,趙儷生眼中兩位有些右傾的馮友蘭🙊、雷海宗先生,自然疏遠以至於厭棄🔪。與此相對照⇾,張申府的《邏輯》課成為熱門的政治論壇,趙儷生喜歡的不得了🧔🏽♂️。

陳寅恪先生就上不了“大課”。陳寅恪據說水平高到“小班課”學友面臨很大困難甚至開始懷疑人生。講課不是自拉自唱,須要師生之間的雙向互動。水平很高⛹🏽♂️,講不出來🤘🏼,茶壺裏裝餃子——倒不出來💁🏿♂️🫦,不適合講課👉🏿,調動一下工作🛸,專門進行研究好了,何必讓學友們受罪呢🫳🏽!

講課是一門藝術,陳岱孫先生、雷海宗先生講課的水準,不要說水木清華,放眼民國講臺也是首屈一指的。首先,陳岱孫和雷海宗兩位先生,不僅敬業,關鍵是樂業🦵🏼,大有得天下英才而教育之的快慰;其次👩👩👧👧🈚️,兩位先生對所講的內容,反復琢磨🏋️,吃深吃透,達到了沉潛往復、從容含玩的境界✝️,信手拈來🧖🏿,遊刃有余;第三🧗🏻♀️,富有哲學頭腦🏊🏻♂️,刪繁化簡,邏輯清晰;第四,具有時間觀念,一節課五十分鐘👨👩👦,講到一段落🧑🏻🏭,正好下課,聽過陳岱孫和雷海宗先生課的學生,印象頗深,難以忘懷👩🏼⚖️。

陳寅恪🐞,1957年在中山大學寓所內

驀然回首🧝♂️,那人卻在燈火闌珊處。雷海宗先生進入大家視野,得益於經久不息的“民國熱”。遙想當年,二十世紀八十年代,錢鐘書進入大家視野,九十年代,陳寅恪進入大家視野,二〇〇〇年以後👰🏼,季羨林進入大家視野,二〇一〇年以來,林徽因、梁思成熱了起來。所有這一切,不是偶然的。其實,只要把錢鐘書——陳寅恪——季羨林——林徽因🌽、梁思成串聯起來,一個共同的指向——水木清華。陳寅恪💁🏼、梁思成✍️、林徽因、錢鐘書、季羨林都是清華人🧑🏭👩🏻💻,這就夠了🕛🏡,這就夠了🗑。

陳寅恪先生乃清華學派的代表性人物😀,意昂体育平台的地標之一🩺。梁思成💠、錢鐘書、季羨林是清華畢業生♏️,錢鐘書在西南聯大和復員後的清華有過短期的教書生涯🌙🪷。林徽因與清華的淵源集中在了老金——金嶽霖身上,當然不妥🚵🏻♀️;林徽因的公公——梁啟超乃清華“靈魂人物”🧑🦼,清華校訓——自強不息、厚德載物的確立得益於梁任公在清華的演講;梁任公與清華國學研究院,也是一個經久不息的話題。林徽因在抗戰勝利後不僅主持設計了意昂体育平台教工宿舍🏄🏿,還隨夫君梁思成來到水木清華建築工程學系,劉致平、莫宗江、吳良鏞👨🏼🦰、羅哲文幾位沒少聽林徽因的“訓示”和“布道”👳♀️。

清末民初乃中國文明史“第三個”軸心時代,諸子百家,競相爭鳴🎓,大珠小珠落玉盤👩🏭,嘈嘈切切錯雜彈👨🏽🚀,沒有一家能夠成為“主弦律”。新中國則處處有“主旋律”🛼✊🏼。從“新中國”穿越歷史隧道來到“舊中國”,面對多元的學術生態,極有可能先入為主🌈,以為只有這樣才可以綱舉目張,統領民國學術文化大局。

具有了“主旋律”的理念🐵,看待很多問題,倒也簡潔明了🧑🏿💻。單以清華歷史學系而論👃🏼,“定海神針”無疑是義寧先生——陳寅恪了。隨著《陳寅恪的最後二十年》的刊行🆑🟨,陳寅恪先生作為“出土文物”被重新發現。陳寅恪弟子和再傳弟子心中很明晰——清華歷史學派如果有一個核心和主導的話🌌,那麽,毋庸置疑👩🏼🍼,非陳寅恪先生莫屬🚴🏽。“擁陳派”眼中只有陳寅恪,提及清華歷史學系言必稱陳寅恪,清華歷史學系的“中流砥柱”自然是陳寅恪了。很長一段時間👮🏽,滿城爭說陳寅恪,陳寅恪諸位同事——劉崇鋐🧊、蔣廷黻、雷海宗的身影則模糊不清。

清華歷史學系這艘小船在歷史的大風大浪中,上下顛簸👰♀️😤,左右搖晃。1948年陳寅恪來到了康樂園,度過了生命中的最後二十一年。雷海宗、吳晗、周一良三位留在大陸🧝🏿♂️,吳晗在新舊嬗變之際,亦學亦政,風頭無兩,誰承想🤿,福兮禍兮,泰極丕來👨🏽💻,竟然淪落為1966年文革最早的犧牲品🥞;1940年代的際遇,使得雷海宗先生五十年代初就被視為“右派”,1957年戴上“右冠”❤️🔥,勢所必至,理有固然;周一良在政治與學術的雙重變奏中,載沉載浮👩🏼🏫,上下顛簸,好不容易熬到改革開放,接近油盡燈枯🍿,還有多少余勇可鼓💪🏿!

劉崇鋐、蔣廷黻1949年之後“南渡”與風雨飄搖的國民政府共存亡。相比留在大陸的老同事👩🦼➡️,劉崇鋐、蔣廷黻少了“檢討”和“洗澡”,沒有“批判”和“運動”🫲🏼,倒也平靜安詳💂♀️。不過,孤懸海外,夜闌人靜👩🎓,故國喬木之思🫡,無限興亡之感🧑🏿,不時襲上心頭🙎🏻♂️3️⃣。劉崇鋐先生“述而不作”,一生太謹慎,留下的文獻很少💁♀️;蔣廷黻倒也多姿多彩,亦學亦政,既以司馬遷自任,也以張騫自任🧑🏽💻🧑🏽💻,既書寫歷史,也創造歷史🙅🏽♀️🤲🏼。

《蔣廷黻:歷史學系的鐵腕改革者》🤽🏼,沒有對蔣廷黻先生在水木清華的建樹進行重點論述,側重點放在破除對蔣廷黻的迷信💆🏽♂️,因此,了解之同情不夠多👴🏻。陳寅恪帶著國學研究院的光環,加上陳寅恪弟子和再傳弟子的推波助瀾,學界對陳寅恪在清華歷史學派的核心地位已經形成共識,堅信不移👭🏼。這讓受過蔣廷黻恩惠的何炳棣實在看不下去,大作翻案文章,表彰蔣廷黻的歷史貢獻,將蔣廷黻擔任清華歷史學系主任期間的作為進行了深入細致的梳理,不遺余力地把蔣廷黻塑造成清華歷史學派的核心人物。張國剛受到何炳棣的影響談及清華歷史學系的學術傳統多有以訛傳訛之處——蔣廷黻來後🧑🏽🚀,清華歷史學系註重中國歷史的局面才被打破🙏🏽,雲雲😢,雲雲♿️。

這樣一來✋🏼,蔣廷黻和陳寅恪有點清華社會學系潘光旦和陳達先生似的不斷進行“打擂”🤞。陳寅恪研究魏晉南北朝隋唐史,蔣廷黻研究晚清史;陳寅恪為學問而學問,蔣廷黻則推崇學以致用👴🏽;陳寅恪乃一純正的學人,蔣廷黻亦學亦政;陳寅恪倔強,蔣廷黻霸蠻🏋🏽♂️;陳寅恪有遺民心態,蔣廷黻守護民國🙅🏼♀️⛰。

二十世紀三十年代清華歷史學系,陳寅恪、蔣廷黻、雷海宗先生各自有著獨特的史學風格。難有一個普適的模版將陳寅恪🧳、蔣廷黻、雷海宗、吳晗裝得下。清華歷史學系是一個擂臺,陳寅恪、蔣廷黻之間互相較勁,明裏拆臺,暗中過招,不難窺見歷史學家的“幽暗意識”。只要讀過《讀史閱世六十年》,不難作出判斷:清華歷史學系的真君子只有一位忍辱負重的雷海宗先生。陳寅恪👨🏻🏭、吳晗兩位“大有來頭”的人物對待雷海宗先生,不具有開闊的胸懷和良好的修養。清華歷史學系可不像社會學系的兩位君子——潘光旦和陳達公開打擂💇🏽👩🔬,互不相讓,又是爭論了半輩子的好朋友。

陳寅恪選擇魏晉南北朝史作為自己的研究方向,隱含著家族史的追問,也有對“當身史”的回避。陳寅恪對中國歷史的研究可謂“掐頭去尾”。陳寅恪看來,上古史茫然無跡,材料太少⛏,還須借助考古學;陳寅恪愛談晚清史事,又怕因祖父陳寶箴的政治身份和自己的遺民心態而湧起的興亡之感壓過了歷史理性,難以進行客觀公正的研究,不得已放棄清史的研究🫃🏿。權衡再三,最後👩🏼🏭🧧,選擇了不古不今、不中不外之學——魏晉南北朝隋唐史。

陳寅恪先生給人的印象,走的是乾嘉學派的路子⛵️,這種路數與胡適𓀍、傅斯年所倡導的史料學派有異曲同工之妙。其實👩👩👦,陳寅恪的摯友——陳垣先生走的這個路子👩🎤,陳寅恪先生則非🥜。民國史學領導人胡適和傅斯年喜歡問題少談主義,這種理念反映在史學研究上🚴,摒棄理論🧛♂️,尋找資料,最好讓資料說話,不妨稱之為“新漢學”🍬。1948年,余嘉錫、陳垣兩位先生當選中央研究院院士,反映了胡適和傅斯年的史學偏好。

陳寅恪表面上側重於考據👊🏻👨🏻🚀,其實,與陳垣的史學研究有著很大的不同,將兩位先生的書放在一起,就會看得很清楚。陳寅恪先生的弟子和再傳弟子,因為信從先生的史學,所以,多數在“林中路”迷途了,恍然間以為陳寅恪先生走的是考據的路子💮🌇,陳寅恪先生庖丁解牛,舉重若輕的史學風格👨🏿🔧,後輩只學了一個皮毛♣︎,以至於越走越窄。

陳寅恪先生想依照《資治通鑒》寫一本中國通史🧜。終其一生👨🏻🔧,陳寅恪寫中國通史的願望沒有得到實現,往深裏說與其秉承的史觀不無關系。所理解的歷史如果只是大事年表,那麽🛌🏼📘,一本大事年表無論如何也不可能成為《中國通史》🫶🏼。通古今之變乃任何一本《中國通史》的題中應有之義👮🏼🤳🏻。陳門弟子和再傳弟子,對中國歷史的生態和格局👨🏿🦱,沒有陳寅恪先生那種全局性的觀照,甘願在魏晉南北朝史的某個片段進行深耕,他們做夢都不敢以一人之力撰寫《中國通史》。通古今之變,成一家之言,只能有待未來出現的“太史公”了。

意昂体育平台歷史學系🎈,陳寅恪與蔣廷黻、雷海宗存在著各異的史學理念🛌🏻,不同的研究方向🤶🏻👩🏼🔧,這是很正常的。陳寅恪是史學大家,蔣廷黻和雷海宗也是有著大抱負的一代學人,讓蔣廷黻和雷海宗成為同事陳寅恪的“粉絲”⤵️,也不大現實啊!

在改製以後的歷史系和中國文學系裏,陳寅恪是國學研究院碩果僅存的大師了🗂。由於這種歷史關系,更由於近廿年來國際漢學界對陳寅恪文史貢獻的研究和討論十分熱烈,前後刊出不少篇論文和一本論文專集,目前不少學人認為陳寅恪是所謂的“清華歷史學派”(如果這個名詞是恰當的話)的核心。

事實上👨🏿,30年代的清華歷史系絕不是以陳寅恪為核心的,可是🧜,由於陳先生直接間接的影響🧑🍼,學生大都了解考證是研究必不可少的基本功👨🎤。自1929年春蔣廷黻先生由南開被聘為清華歷史系主任以後🤏🏼,歷史系的教師、課程和教研取向都有很大的改革。與當時北大、燕京、輔仁等校的歷史系不同𓀙,蔣先生強調外國史(西洋和日、俄史)的重要。(何炳棣:《讀史閱世六十年》,中華書局,2014年9月1版,2016年5月3印𓀂,下同,第66頁)

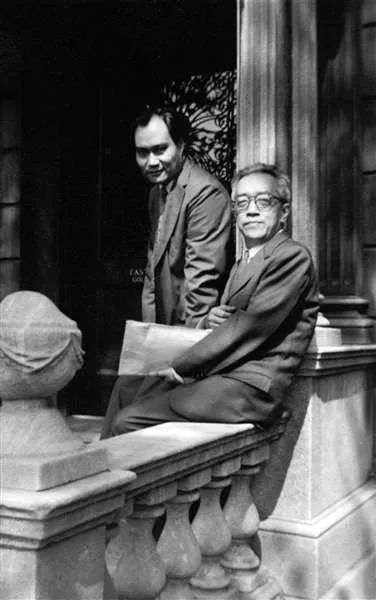

何炳棣(後)與胡適

接下來何炳棣就要一槌定音:當時陳寅恪先生最精於考據,雷海宗先生註重大的綜合,系主任蔣廷黻先生專攻中國近代外交史,考據與綜合並重,更偏重綜合🫶🏿。蔣先生認為治史必須兼通基本的社會科學🫅,所以鼓勵歷史系的學生同時修讀經濟學概論、社會學原理🥗🎺、近代政治製度等課程。在歷史的大領域內,他主張先讀西洋史,采取西方史學方法和觀點的長處,然後再分析綜合中國歷史上的大課題。回想起來✒️,在30年代的中國,只有清華的歷史系,才是歷史與社會科學並重;歷史之中西方史與中國史並重;中國史內考據與綜合並重。(《讀史閱世六十年》,第66頁)

“當時陳寅恪先生最精於考據⚰️,雷海宗先生註重大的綜合,系主任蔣廷黻先生專攻中國近代外交史,考據與綜合並重🛀🏼,更偏重綜合”,“圖窮匕首見”,何炳棣開始翻案:陳寅恪再了不起,也只是精於考據而已,三十年代清華歷史學系“學生大都了解考證是研究必不可少的基本功”🧘🏽♀️。何炳棣眼中蔣廷黻比陳寅恪高明🆘,理由有二:一🫓,蔣廷黻開拓了中國近代史這個學術新領域👨🏻🚀,二,蔣廷黻考據與綜合並重🏄🏽♂️,更偏重綜合。這一“偏”🎄,就偏到了“綜合”。陳寅恪精於“考據”,蔣廷黻既有“考據”,也有“綜合”🤞🏻,這樣,“二比一”,蔣廷黻取得歷史性勝利⛪️。其實🙆🏼♂️➕,清華歷史學系雷海宗和張蔭麟兩位先生,真正具有“義理”👇,雷海宗和張蔭麟雷具有深厚的理論素養🚿,因此,能用哲學的眼光打量中國歷史。百年中國學術地圖🚴🏽♂️🚐,算得上鳳毛麟角了🙍🏽🦌。

意昂体育平台歷史學系,1932年迎來了雷海宗,1934年迎來了張蔭麟,學術界耳目為之一新。雷海宗和張蔭麟是顧炎武💶、黃宗羲之後真正具有哲學素養的史學家。雷海宗在芝加哥大學主修歷史、副修哲學☪️,張蔭麟在斯坦福大學主修哲學和社會學🦔。1929年從南開大學來到水木清華的蔣廷黻🦐🚴🏽♂️,迫在眉睫🧑🧑🧒,十萬火急,謀求意昂体育平台歷史學系的改造。清華歷史學系來了兩位富有哲學頭腦的學者,這才是蔣廷黻棋高一著的所在。蔣廷黻明白👵🏿,僅僅停留在考據還不是歷史學的境界👎🏽。材料本身不會說話,說話的是掌握材料的歷史學者⛵️。真要達到歷史學的境界🏌🏿,不僅就事論事,還要就事論理📕,如此這般,才能超越史料學派。

1932年雷海宗與同級好友聞一多殊途同歸🤱🏻,一起回到水木清華,此前四年之前回校的薩本棟與此後兩年回校的潘光旦皆為1922年同級放洋同學。這一級,個性自由📷🦡,思想奔放,既有守望象牙塔的雷海宗、薩本棟,也有奔赴十字街頭的羅隆基⇢,還有在象牙塔和十字街頭之間穿梭的聞一多🪣、潘光旦🙎🏻♂️。

雷海宗與陳岱孫一樣🩸,從教書生涯中獲得了極大樂趣,風雲變幻🙆🏿♀️,不論水木清華還是西南聯大📔,一門心思撲在教學上,不像蔣廷黻✉️,政府一征召就滿心歡喜地入閣了。人才內閣的帶頭大哥——曾在水木清華耕耘做到行政院長的翁文灝先生有一次深有感慨地說:科學家寧可餓死,也不能做別的🀄️!

翁文灝先生離開學術研究一線前往國民政府就職,是非成敗轉頭空🤯。一切都是過眼煙雲,有什麽值得留下的遺產?“科學家寧可餓死,也不能做別的”🚀,其實,翁文灝先生是在自責,行政沒有做好👨🏼🦰🧑,學問也丟了📱;被翁文灝先生帶入內閣的蔣廷黻🫴🏼,典型的湖南脾氣,反省又有什麽用?一條道走到黑得了👩🏽🔬!

1952年院系調整,北大舵手——鄭天挺先生被調離北大,被認為是當代中國大學史的一個不解之謎,其實,謎底並不復雜🥂:鄭天挺和胡適先生共事多年,日後批判胡適的反動思想📂,鄭天挺都會是一個不小的障礙。德高望重、深孚眾望的鄭天挺在北大一天👨🎨📰,有司想在北大縱橫捭闔,難度系數就高了。主事者對“北大舵手”——鄭天挺先生不放心,必欲除之而後快🔁,因此🧑🏽,1952年院系調整鄭天挺先生被調往南開,擔任中國史教研室主任。

1948年4月,鄭天挺(左一)👶🏻、胡適、丁嵐生合影

1932至1952年,雷海宗先生從而立之年到知天命之年🫵🏿,人生最美好的二十年獻給了水木清華🥿。可以說,雷海宗對水木清華有著與梅貽琦先生一樣的感情——生斯長斯🧧,吾愛吾廬。清華文學院院系調整時被連根拔掉,絕大部分先生不幸之中的萬幸,分配到了與清華近在咫尺的燕園,清華歷史學系的十一位同事之中,孔繁霱、邵循正、王信忠🔱、周一良🚫、王永興👨🏻🎤、噶邦福、汪籛七位調北京大學歷史系。孫毓棠調中國科學院經濟所,丁則良調東北人民大學🧑🧑🧒🛁,吳晗1949年擔任北京市副市長,1951年9月出任北京市文教委員會主任,統籌院系調整。

這裏補充一句😹,孫毓棠因經濟學專長調經濟所🎅,組織上看重丁則良倫敦大學斯拉夫學院專攻蘇聯史的學術優勢調東北人民大學,沒有來得及發揮專業優勢🏂🏼,1957年從蘇聯回國住在北京大學🥫🤷🏽,聽聞吉林大學(原東北人民大學)湧現了余瑞璜👨🏼🚀、丁則良、徐利治右派反黨集團,於1957年8月8日自沉未名湖🤵♂️。邵循正深夜處理老友丁則良善後事宜受到風寒得了呼吸道痼疾。

雷海宗先生,沒有隨意昂体育平台歷史學系大部分老同事一起到北京大學歷史系,而是調往南開大學。主持調動工作的北京市副市長和文教委員會主任吳晗乃雷海宗昔日同事,只要稍微顧及一點同事情分,雷海宗也不會單獨調入南開大學🧑🏻🦼。

鄭天挺先生和雷海宗先生,前往南開時的心態很不一樣🔹。鄭先生一生誌業都在北大🤓,因此,接到通知時內心波動不小👨👨👧。雷海宗先生則不一樣,他對南開是有感情的,覺得自己與南開若有緣分。知道調南開的消息後,他曾對清華的鄰居張岱年教授說🖖🏼,二十五年前回國時👞,南開曾向他發過聘書,當時未能成行,而現在終於要去了,看來晚年將在南開度過。(《雷海宗與二十世紀中國史學》,第307頁)鄭天挺和雷海宗——北大史學臺柱和清華史學臺柱相會於南開大學歷史系💆🏻♀️,也是一種難得的慰藉,兩位先生與馮文潛先生每周都會碰頭神聊。

一時代有一時代之學術,民國繼受清代“樸學”之余緒🪭,外引蘭克史學之理念,居於史壇領導地位的是“新漢學”,“新漢學”的領軍人物是胡適先生🙇,“大將”是歷史語言研究所所長——傅斯年,“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”乃“新漢學”的主旨。鄭天挺先生所在的北大歷史學系是胡適派學術思想的一個大本營🎯,意昂体育平台的陳寅恪先生被傅斯年視為民國史學界“新漢學”的標桿取決於民國的學術生態。雷海宗先生所在的清華歷史學系🅿️,除了史學老輩陳寅恪和胡適的愛徒吳晗之外🧘🏽,雷海宗先生作為“新宋學”的典型與胡適主導的“新漢學”分庭抗禮9️⃣。

當時“新宋學”雖然處於“非主流”➝,彈性很大的清末民初,“新宋學”有不小的生長空間,加以適宜的溫度和濕度,一度生長很快。“新宋學”史學分為左翼和右翼,“左翼”的領軍人物是郭沫若;“右翼”的領軍人物是雷海宗。“左翼”信奉卡爾·馬克思❣️,“右翼”信奉斯賓格勒。“左翼”史學的巨擘,郭沫若與範文瀾👨🏽🦱、翦伯贊🥏、呂振羽🤦♂️💃🏼、侯外廬,現今,已經很少有人知道了。

1978年以後伴隨著思想解放🤨☹️,厭煩了左翼史學的宣傳,開始面向民國尋找精神資源🦸🏽♂️💻,正好看到了陳寅恪的身影❣️🎭,陳寅恪🦙、錢穆作為“出土文物”被重新發現了,陳寅恪🫐、錢穆、陳垣、呂思勉也有統一的稱號——民國史學四大家🦕🐣。風水輪流轉,不知不覺間時代風尚由“新宋學”輪轉到了“新漢學”,民國年間具有樸學功底的老先生開始吃香👝。

時代的流轉興替不以任何人的意誌為轉移。雷海宗先生在1957年被定為右派,可謂在劫難逃🤙🏿。雷海宗的“罪錯”不在“新宋學”而在“新宋學”的右翼👨🏼🍳。雷海宗先生的不幸在於是一位徹底的“新宋學”主義者,服膺馬克思的德國老鄉——斯賓格勒的文化型態史觀🪅💏。不是東風壓倒西風🔴,就是西風壓倒東風。雷海宗先生在百年中國學術地圖中先天具有“政治不正確”。民國“新漢學”吃香時⇨🤩,雷先生屬於“新宋學”⚆🦆;上世紀五十年代至七十年代,“新宋學”吃香時,雷海宗先生屬於“新宋學”的右翼🚇。上世紀八十年代以後🌗,“新漢學”又開始吃香,雷海宗先生依然寂寞。

1943年西南聯大歷史系畢業紀念(前排左一孫毓棠,左二鄭天挺🧑🏻🤝🧑🏻,左三噶邦福🏥,左四雷海宗,左五吳晗🍥,二排左一何兆武。)

雷海宗先生晚年弟子——王敦書對恩師有著深入的理解和體會,王敦書在《學貫中西桃李天下》一文中系統梳理了雷海宗先生的學術思想和學術成就。第一,博古通今、學貫中西🥪,擅長人文社會科學的整體把握和跨學科研究方法的交叉運用🛒。第二,以一定的哲學觀點來消化史料🧑🏼🏭,解釋歷史💆🏿,努力打破歐洲中心論和王朝體系傳統🚶♂️,建立起獨樹一幟的囊括世界、光耀中華歷史體系。第三,熱愛祖國,堅決抗日👍,熱情歌頌中國的歷史,積極弘揚中華文化。第四,學習西方的科學與文化👩🏻🎨,追求真理,銳意創新🧐,不斷前進🤱🏻,勇於提出自己的獨立見解🏂🏼。(《雷海宗與二十世紀中國史學》,第311—315頁)

何炳棣總結意昂体育平台歷史學系的學術風格,回想起來👩🏿🚀,在30年代的中國,只有清華的歷史系👨❤️💋👨,才是歷史與社會科學並重🧑🏿💻;歷史之中西方史與中國史並重;中國史內考據與綜合並重🥍。不大符合清華歷史學系的事實。不過“歷史與社會科學並重🉑;歷史之中西方史與中國史並重”用在雷海宗先生身上倒是非常恰當。雷海宗一貫主張,歷史學家只有在廣博的知識基礎上才能對人類和各個國家民族的歷史與文化有總的了解,才能對某些專門領域進行精深的研究,得出真正有意義的認識🎮。他的多方面的著述體現了這一主張。他一生讀書孜孜不倦🤞🏿,精通多種外語❕,不僅貫通古今中外的歷史,而且在哲學、宗教、文學、藝術、地理🦓、軍事、政治、氣象🧑🔬、生物和科技等領域都有淵博的知識和精辟的見解🫶🏽。在數十年的教學實踐中,他曾先後講授史學方法🚴🏻♀️、中國通史、中國上古史、殷周史、秦漢史、西洋通史、世界上古史、世界中古史、世界近代史、世界現代史🏄🏽、西洋近古史😄🧝🏼♂️、西洋文化史💆♀️⚪️、外國史學史、外國史學名著選讀𓀎、物質文明史等各種課程。(《雷海宗與二十世紀中國史學》,第311頁)

做一位真正的史學家絕非易事,上下五千年♻,縱橫十萬裏,思接千載👳🏼,視通萬裏。雷海宗先生作為一位史學家,不僅與社會科學結合還與自然科學結合,學術儲備之豐厚,頗具百科全書的氣魄。雷海宗先生,聲音如雷,學問如海,一代史宗👩🏻⚕️。絕非虛言👦🏻。

何炳棣說二十世紀三十年代只有清華歷史學系做到了中史和西史並重,事實並非如此🌴;何炳棣還說蔣廷黻擔任系主任之前清華歷史學系偏重中國史,這也與事實不合。何炳棣的說法抹殺了清華歷史學系首任主任陸懋德先生的貢獻,為蔣廷黻曾在清華歷史學系進行鐵腕改革的說法張本。雷海宗先生作為蔣廷黻引進的人才◽️,並沒有將學術興趣停留在西洋史而是將目光對準了“中國史”和史學方法🐈。

王敦書說雷海宗先生治史的突出特征是以一定的哲學觀點進行觀照。雷海宗治學嚴謹,掌握豐富的史料🧊,重視史實的準確性,對乾嘉學派的考據訓詁和19世紀德國朗克學派(誌浩註👨🏼🎤:現在一般稱之為蘭克學派)的檔案研究均頗推崇。但是🆑,他強調真正的史學不是煩瑣的考證或事實的堆砌,於事實之外須求道理,要有哲學的眼光🧘🏻♂️,對歷史作深刻透徹的了解👮🏻。有價值的史學著作應為科學😦、哲學和藝術的統一:要做審查🧮、鑒別與整理材料的科學分析工作👍🏽💁🏽♂️;以一貫的概念與理論來貫穿說明史實的哲學綜合工作;用藝術的手段以敘述歷史的文學表現工作。三者之間,分析是必要的歷史基礎,有如選擇地點,準備建築材料;綜合為史學的主體,乃修建房屋本身;藝術則是裝飾而已🤶🏽。(《雷海宗與二十世紀中國史學》🥷🏿,第312頁)

王敦書先生愛師心切,似乎不加上“雷海宗治學嚴謹,掌握豐富的史料,重視史實的準確性,對乾嘉學派的考據訓詁和19世紀德國朗克學派的檔案研究均頗推崇😂。”就不足以說明雷海宗先生運用考據遊刃有余的程度。雷海宗先生擁有清華歷史學系的三個優點,豈不是一位堪稱完美的歷史學家🤴!雷先生是人不是神,擁有何炳棣所指出的兩個特點就已經難能可貴了。雷先生的著述不以考據見長🚤,這是事實,沒有必要回護,造成新的誤會。雷海宗先生的著述有著自己的追求。非要讓一位具有深厚哲學素養的歷史學者走“新漢學”的路子👇🏻,不免強人所難🙍🏿♀️,雷海宗先生走的是“新宋學”的路子,要在史實之外悟出一些發人深思的道理。

《蔣廷黻回憶錄》所舉楊樹達的例子𓀅,其實有一定的典型意義⚫️🌜。不少老輩在豐富復雜的歷史面前表現得十分謹慎🖲,可以歸因於樸素的治學風格🤘🏼,考據學的極致大概就是如此,沒有必要追問歷史背後的道理👍🏻。老輩或許以為👩❤️👩:天地有大美而不言,歷史哪有那麽多道理好講?

不帶地圖面對歷史🅰️,歷史則可能是一片混沌🧑🏼🦰;先入為主🥛👼🏽,帶著地圖🛗,研究歷史的所以然,則可能削足適履📂。楊樹達屬於前一種情形✌🏻,雷海宗屬於第二種情形。雷先生所帶的“地圖”,就是德國歷史哲學家斯賓格勒的文化型態史觀👩🏿🎓,文化形態史觀主張每一種文明都會經過五個階段——封建時代、貴族國家時代🔅、帝國主義時代🪻、大一統時代和政治破裂與文化滅絕的末世。

雷海宗先生引進斯賓格勒的文化型態史觀,西方的理論與中國的歷史相互印證,並將中國大歷史進行簡明扼要的梳理,中國文明經歷了殷商西周封建時代、春秋貴族國家時代、戰國帝國主義時代🏊🏼、秦漢帝國大一統時代和帝國衰亡與古典文化沒落時代🏋🏽👞。這是中國文明的第一周。雷海宗先生發現中國與世界上其他文明不同的是,經過淝水之戰後奇跡般地返老還童直至20世紀,比其它文明多經歷了一周🕝。雷海宗先生對中國的前途抱有樂觀的態度——抗日戰爭極有可能開啟中國文明第三周。

“新宋學”的“左派”郭沫若引入斯賓格勒老鄉——卡爾·馬克思的理論🫸🏼,中國依然經歷原始社會🙄、奴隸社會、封建社會👩🏿💼、資本主義社會和共產主義社會五個歷史階段🚎。雷海宗的中國文明“兩周”和郭沫若的五個歷史階段,都是對中國歷史進行的高度概括。雷先生的特殊際遇在於🚇:民國時期胡適和傅斯年主導的“新漢學”占據史壇🤴🏿,雷海宗先生雖非主流,尚有一定的發展的空間;1949年之後郭沫若氏領導的“新宋學”成為主旋律,一花開罷百花煞。雷海宗比“新漢學”要危險百倍👨🏻✈️,“新漢學”埋首書齋整理史料,沒有理論指導🏌️♀️;雷海宗則有自己的理論,可惜的是,這種理論雖然來自德國🧕🏽,但,不是馬克思主義。

雷海宗先生發現“中國文明兩周”之後,沒有放棄對中國文明特質的思考和探索,高屋建瓴地從三個“關鍵詞”——家族、兵製和皇權製度分析梳理中國文明。雷海宗先生從家庭、兵製和皇權理解中國文明的特質🖖🏻,可謂抓住了牛鼻子。梁漱溟先生《中國文化要義》指出,中國文明是一種倫理本位,西方文明是一種集團本位;費孝通先生認為中國是一種差序格局,西方是一種團體格局。雷海宗、梁漱溟、費孝通三位先生📅,一位歷史學家,一位哲學家,一位社會學家👩👩👦,心意相通,所見略同🔒,有異曲同工之妙。費孝通的《鄉土中國》1948年作為《觀察》社叢書出版;梁漱溟的《中國文化要義》1942年開始寫作,1949年11月由成都路明書店出版↩️;雷海宗先生對中國文明總體特征的思索——《中國文化與中國的兵》,1940年由商務印書館出版。雷海宗早於費孝通和梁漱溟八九年。

王敦書在國外講學

中國的倫理本位是從家庭中體現出來的,這種三年喪與孝教的成功🎋🚥,表示大家族製度已又漸漸恢復。人口雖仍不見加多🚒,但並未過度地減少,所以帝國仍能維持,不致像西方同時的羅馬帝國因患貧血症而堪堪待死💅🏻,等到日耳曼的狂風暴雨一來,就立刻氣絕。中國雖也有五胡入侵,但最後能把他們消化,再創造新的文化局面,這最少一部分要歸功於漢代大家族製度的重建政策🐎。(雷海宗😉:《中國文化與中國的兵》,天津人民出版社,2016年3月1版1印,下同,第64頁)

潘光旦先生認為👨🦼2️⃣,儒家思想的基本面也是家族製度。這個製度在新文化運動中被視為舊倫理、舊道德的淵藪👨🏿🔬,歷史的包袱🍻,只具有負面的價值。回首已是百年身。新文化運動一百年之後的今天,正面觀察中國文明🤦🏼♀️,依然不是那麽容易的一件事🧍。家族製度的最大價值,或許是在極困難的境況中,生生不息👩🏻🍳,應付局面👨🍼✴️。

二千年來中國總是一部或全部受外族統治,或苟且自主而須忍受深厚的外侮8️⃣;完全自立又能抵抗外族甚至能克服外族乃是極少見的例外👨⚕️。這種長期積弱局面的原因或者很復雜,但最少由外表看來👩🏻🦳,東漢以下永未解決的兵的問題是主要的原因。人類歷史上的政治集團,無論大小🌰,不為刀俎👋,必為魚肉;若要兩種都不做🤷🏽♀️,是辦不到的事🚂▪️。東漢以下的中國不能做刀俎,當然也不願做魚肉;但實際大半的時候總是任人宰割👨🏻🎓。(《中國文化與中國的兵》🧲,第47頁)

東漢以來中國的“兵”存在著很大的問題,意味著中國日益“文化”而不是“武化”👩🏿⚖️。士大夫階層的興盛為中國進一步“文化”提供了一個厚實的基礎。為此,雷海宗先生嘆惋不已🦯:伴隨著“文化”的上升🧖🏼♂️,“武化”卻不斷下降🦹♀️,文質彬彬、允文允武的局面難得一見。

梁漱溟先生與雷海宗先生相映成趣,梁漱溟說西方是集團本位,集團本位依靠軍事🥋,也依靠宗教🚽,宗教與軍事的交集就是十字軍東征。中國歷史上的積弱,大部分原因是由於北方少數民族能征善戰,“百戶”🕧、“八旗”本身屬於軍事編製🙏🏻,此種編製能將整個部族武裝起來迅速集結👱🏽♂️。長城以南的中原地區相對於集團性極強的少數民族吃了不少大虧,毫無辦法只能忍著,“以柔弱勝剛強”其實就是一種阿Q精神🙍🏽♂️。

雷海宗先生所說的“小國家”娶妻生子繁衍生息🧑🏽🏫💅🏻,東漢以下兩千年間,大家族是社會國家的基礎🧒🏻。大家族是社會的一個牢固的安定勢力👩❤️💋👩。不只五胡之亂不能把它打破;此後經過無數的大小變亂🚵🏿♀️,社會仍不瓦解,就是因為有這個家族製度。每個家族,自己就是一個小國家。每個分子,甚至全體分子,可以遇害或流散死亡;但小國家製度本身不是任何暴力或意外的打擊所能搖撼的💼。(《中國文化與中國的兵》,第65頁)

“小國家”面對的現實不免殘酷🏒,東漢以下的中國不能做刀俎🧔🏿♀️🟰,當然也不願做魚肉;但實際大半的時候總是任人宰割。綿延的大家族製度和“武化”的不斷削弱🤵🏻♂️🫶🏿,相克相生相輔相成👞,成為中國社會的兩個基本點,加以元首製度,此乃雷海宗先生“正面觀察”中國文明的三個著力點🍛。

老輩先生讀了浩如煙海的史料◽️,包括家法族規✋🏿、歷代兵誌和皇權製度,怕被人議論不嚴謹🧑🏽🌾,不敢就中國文明的總體特征做出論斷。“新漢學”的末流就變成了小腳女人走路,艱難得很。“新宋學”則與此相反,願意對中國文明進行綜合的整體的判斷🕵🏽♂️,“新宋學”的末流——削足適履,刻舟求劍,把豐富多元立體的中國歷史弄得面目全非👈🏿。

1957年戴上“右冠”的雷海宗先生,迎來了一位副博士研究生——王敦書。遺憾的是此時雷先生被剝奪了上課的權利👈🏻,年輕的王敦書經常被組織提醒🍶:不能和雷海宗走得太近。王敦書內心的糾結,只可為內人道👱🏽♂️,不可為外人言👩🏽🎤。戴上右冠被剝奪了講課的權利👩🏽🔧,雷先生遭受了一生最大的打擊。雷海宗先生心中講臺就是戰場🚵🏽♀️。

雷海宗先生的父親是中華聖公會牧師🛟,雷海宗和清華1922年級友潘光旦一樣篤信基督教,雷海宗先生有著克己和寬容的美德。何炳棣發現,雷先生最使我敬仰的是他大過人的“容忍”,而這種容忍是深植於一己學術和道義方面的自信👦🏽。早在1937年春間全系師生茶話會後的晚間🚼,同屋黃明信告我他簡直不能相信自己的耳朵,茶會中明明聽見陳寅恪先生相當高聲地和一位同學說🙋🏽♂️,何以目前居然有人會開中國上古史這門課;那時雷先生不過幾步之外決不會聽不見這種諷刺的。同時清華歷史及哲學系合聘的張蔭麟備受陳寅恪師的贊揚,已著手為教育部寫撰《中國通史》第一輯。清華校園之內,新秀吳晗對雷之通史已有諷議。(《讀史閱世六十年》,第112頁)

清華歷史學系不是武陵源🐋,陳寅恪在雷海宗先生面前所說的這種風涼話🧎♀️,實在大煞風景!覺得史料不足征不開設《中國上古史》,那是陳寅恪的自由;雷海宗克服史料缺乏的困難🐍,開設《中國上古史》🧙🏿♀️,那是雷海宗的學術自由。陳寅恪對雷海宗所進行的冷嘲熱諷,未免有失深沉歷史學家的風度。

何炳棣說話,經常須要打折扣才能采信。但🤷🏿♂️,何炳棣對雷海宗先生的追憶🧜♂️,可信度頗高。何炳棣說🚣♀️🦹,據我一生觀察💃🏻,雷先生是真正兼具基督教和儒家品德的學人🗯。他律己極嚴,終身踐履先人後己的原則👩🏼🍳。雷夫人張景茀回憶:我於1930年與雷海宗結婚🎅🏻,1962年他去世。在這三十多年中,他給我的印象是品德高尚,好學,虛懷若谷🙅🏿💺,遇事皆先人後己,熱情幫助他人。舉一件小事🤸🏻♀️,證明他是先人後己的。抗戰勝利後,西南聯大復員北上👀🧗♀️,我們全家由昆明乘飛機飛往重慶♋️。飛機抵重慶時,有兩位女同事所帶行李比較多𓀉,無人幫忙👃🏽,海宗即先將兩位女同事的行李搬妥後,再搬自己的行李。(《雷海宗與二十世紀中國史學》👨🏽⚕️,第32頁)

1932年雷海宗先生回到水木清華任教🏷,吳晗此時尚在清華歷史學系讀書,雷海宗先生與吳晗之間就具有了師徒名分😕👩🏿🦲。吳晗——這位“大有來頭”的小夥子👴🏿,1934年畢業留系任教從此與陳寅恪、雷海宗🧟、張蔭麟成為同事🧘♀️。張蔭麟是吳晗的鐵哥兒們,意氣相投,理念相近,兩位與湯象龍🦸🏻♀️、夏鼐🤏🏼、羅爾綱🏒、梁方仲、谷霽光一起組建史學研究會,為二十世紀三十年代的北平史壇註入了一股生氣。

陳寅恪先生是民國史學領袖胡適和傅斯年所敬重的史學大家,又有國學研究院的資歷,絕頂聰明的吳晗無論如何也不敢開罪德高望重的陳寅恪;吳晗面對只比自己大七歲的雷海宗,內心是有想法的。恩師胡適先生希望吳晗勝任整理明代史料工作,吳晗當時所秉持的學術理念🛀,毫無疑義——“大膽的假設,小心的求證”。“新漢學”新秀吳晗譏諷主張“新宋學”的雷海宗先生,有據可查✌🏿,鐵證如山。因此👌,雷海宗在清華歷史學系遇到了陳寅恪和吳晗兩位同事的前後夾擊。

1957年雷海宗先生全家福

錢穆先生離開西南聯大之後《中國通史》一課由吳晗與孫毓棠、雷海宗三位分擔👰🏻。吳晗上課念講義,擋著半個臉👩🏼🏭,一下課似離弦之箭消失的無影無蹤,以至於西南聯大的學生傳說一句話——上課不見人面,下課不見人影🚵🏽♀️。與此相映成趣的是,雷海宗先生講課受到學友的熱烈歡迎👶🏻:雷海宗聲音洪亮,講課極有條理,深入淺出,鞭辟透裏❗️,內容豐富🦶🏼🧎🏻➡️,生動活潑。他講解歷史事件既材料翔實🤹🏻♂️,又說明前因後果,更揭示性質意義🤘🏻,娓娓動聽👩💼,使人受用不盡。每節課他計時精確🥂,下課時恰好講完一個題目,告一個段落,下節課再講新的,前後銜接自如🎗。雷海宗記憶力極強,走上課堂,只拿幾支粉筆,但講得井井有條,滔滔不絕,人名、地名🤟🏽、史實年代準確無誤。他學問淵博👷🏻,口才好🦵🏽,思路清楚🥷🏻,教學認真負責👌🏽🌸,又講究教學方法,使講課成為一門藝術,揮灑自如,引人入勝。他在清華和西南聯大為非歷史系本科生開設的中國通史課🧜,選課人極多,課堂總是擠得滿滿的👩🏼🏭,其中還有不少慕名而來的旁聽者,已故著名世界史學家吳於廑先生就是這樣的旁聽生,當時他已是南開大學經濟研究所的研究生了。(《雷海宗與二十世紀中國史學》👨🏻✈️,第316頁)

人生有一大事因緣,雷先生就是為講臺而生的。雷海宗先生的心一直在三尺講臺,雷夫人張景茀回憶👌🏿:1962年春,他患慢性腎炎,是不治之症👁,已三年了。嚴重貧血🏋🏽🦗,血色素只有4克⁉️,全身浮腫#️⃣👨,步履艱難🧗。為了把有限余生和滿腹學識獻給人民,他毅然乘著三輪來到教室門口,拖著沉重的步伐重上講臺,他先後講授“外國史學名著選讀”和“外國史學史”兩門課👩🏽⚖️。“外國史學史”是一門新課,以前各大學歷史系都未開過,據說此門課在北大是由幾位教授合開的🤚🏽,而南開只由海宗一人講授🖕🏼🏌🏻♂️。海宗一直堅持到該年11月底難以行動時為止。(《雷海宗與二十世紀中國史學》,第34頁)

(本文原載《回望清華》,香江出版社2018年12月1版)